Изменения в составе синовиальной жидкости больных при застарелых и свежих повреждениях мениска

Автор: Матвеева Е.Л., Карасева Т.Ю., Карасев Е.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2008 года.

Бесплатный доступ

Сравниваются показатели общего белка, белковых фракций, уроновых кислот, сиаловых кислот, сульфатов синовиальной жидкости в группах больных с травматическим повреждением мениска и посттравматическим остеоартрозом коленного сустава. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в этих группах больных происходит повышение концентрации общего белка и сиаловых кислот, уменьшение количества уроновых кислот и % содержания фракции a1-глобулинов, то есть имеют место однонаправленные изменения метаболизма углеводо-белковых соединений синовии. Корреляция уроновых кислот и общего белка, характеризующая проницаемость гемосиновиального барьера, имеет среднюю степень тесноты связи в нормальных суставах и при травматических повреждениях мениска. Отсутствие связи этих показателей при дегенеративно-дистрофических изменениях суставов говорит о том, что процесс носит системный характер и происходит разбалансировка всех метаболических и функциональных систем, в том числе сосудистых реакций

Артроскопия, синовиальная жидкость, уроновые кислоты, общий белок, белковые фракции

Короткий адрес: https://sciup.org/142121116

IDR: 142121116

Текст научной статьи Изменения в составе синовиальной жидкости больных при застарелых и свежих повреждениях мениска

Травма сустава (в частности, повреждения связочно-капсульного аппарата) и этиология остеоартроза взаимосвязаны. С одной стороны, травмы коленного сустава достаточно распространены и нередко бывают у людей молодого возраста. Если ущемление мениска приобретает хронический характер, суставные поверхности колена оказываются неидеально подогнанными друг к другу, перераспределяются нагрузки в суставе, что со временем приводит к артрозу [1]. Менископатия как следствие травмы становится одной из причин артроза. С другой стороны, у пожилых людей менископатия не провоцирует появление артроза, а наоборот, является следствием тех возрастных изменений, которые уже произошли в суставе. Развитие дегенеративнодистрофического процесса приводит к изменению структуры и физических свойств самих менисков, что влечет за собой их травмирование. Зачастую крайне сложно диагностировать однозначно - артроз или повреждение мениска у пожилого человека, так как различные повреждения коленного сустава "наслаиваются" друг на друга [2]. Артроскопия позволяет диагностировать все виды повреждений и дегенеративных изменений в коленном суставе и проводить одновременный забор синовиальной жидкости для дальнейших исследований. Информативность артроскопии составляет 95-98 %, в то время как УЗИ-исследования - около 40 %, а рентгенологические методы обследования - до 85 % [3]. Биохимический состав синовиальной жидкости является одним из важнейших количественных показателей функционального состояния сустава. Целью настоящего исследования являлось выяснение возможности использовать биохимическое исследование синовиальной жидкости для дифференциальной диагностики травматических и дегенеративно-дистрофических поражений суставов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Были исследованы образцы синовиальной жидкости в двух клинических группах больных: I группу составили 15 больных в возрасте от 14 до 57 лет, 8 мужчин и 7 женщин, поступивших в отделение с повреждением мениска, которое произошло либо непосредственно накануне, либо ранее (1-5 месяцев). II группу составили 40 человек в возрасте от 20 до 66 лет, 23 мужчины и 17 женщин, в анамнезе у которых была менискэктомия, произведенная в сроки от 5 до 20 лет ранее, либо застарелое повреждение мениска, диагностированное при проведении артроскопии. В этой группе больным ставился диагноз гонартроз, преимущественно II-III стадии. Стадию артрозного процесса устанавливали по классификации, разработанной в лаборатории патологии суставов Центра [4].

Значения биохимических показателей синовиальной жидкости коленного сустава в норме были определены на материале от 31 трупа внезапно погибших людей обоего пола (23 мужчины и 8 женщин) в возрасте от 22 до 78 лет, не имевших зарегистрированной экспертом суставной патологии. Синовиальная жидкость была полу- чена спустя один-два часа (в отдельных случаях три-четыре, но не более шести часов) с момента наступления смерти, до проведения каких-либо патологоанатомических мероприятий.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась методом вариационной статистики, применяемым для малых выборок, с принятием вероятности р, равной 0,05. Для каждой группы наблюдений рассчитывали среднюю арифметическую, ошибку средней. Достоверность различий в сравниваемых группах оценивали с помощью непараметрического критерия Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

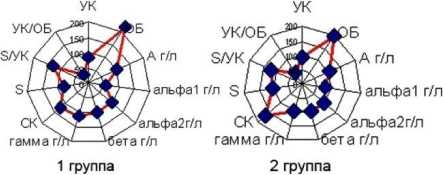

Мы представили метаболические профили синовиальной жидкости в двух группах больных: I группа – больные с травматическим повреждением сустава, II группа – больные с дегенеративно-дистрофическим процессом травматической этиологии (рис. 1).

Для определения возможности дифференциальной диагностики травматических и дегенеративно-дистрофических поражений суставов мы оценили достоверность различий в представленных биохимических показателях в данных группах больных (табл. 1).

Рис. 1. Метаболические профили синовиальной жидкости. УК – уроновые кислоты; ОБ – общий белок; S – сульфаты; А - альбумины

Таблица 1

Биохимические показатели синовиальной жидкости коленных суставов в норме и у больных с поражениями суставов различной этиологии

|

Показатель |

Норма |

1 группа (травма) |

2 группа (травма+ДДИ) |

|

Вязкость |

26,3 3,13 |

9,3 2,3 |

19,4 7,7 |

|

Общий белок г/л |

17,2 0,94 |

37,5 1,8 |

33,3 2,3 |

|

Белок, фракции, % Альбумины |

65,5 0,89 |

65,9 1,2 |

65,9 1,9 |

|

α1-глобулины |

5,0 0,57 |

2,8 0,2 |

3,0 0,4 |

|

α2–глобулины |

5,3 0,34 |

5,3 0,7 |

5,2 0,6 |

|

β–глобулины |

11,0 0,86 |

11,1 0,6 |

12,0 0,7 |

|

γ–глобулины |

13,4 0,56 |

14,9 1,5 |

12,9 1,0 |

|

УК мМ/л |

6,13 0,41 |

4,6 0,5 |

5,2 0,3 |

|

СК мМ/л |

1,14 0,04 |

1,43 0,44 |

1,9 0,2 |

|

Сульфаты мМ/л |

11,3 1,25 |

9,0 2,65 |

11,2 1,6 |

|

Сульфаты/УК |

1,62 0,13 |

2,1 1,0 |

1,9 0,3 |

|

УК/ОБ |

0,42 0,08 |

0,14 0,03 |

0,19 0,02 |

Примечание. Подчеркнуты значения, отличающиеся от нормы с р<0,05

Для выявления нарушения проницаемости гистогематического барьера были рассчитаны коэффициенты корреляции между показателями ОБ и УК синовиальной жидкости в норме и в 3 группах больных (табл. 2).

Таблица 2

Показатели корреляционной связи биохимических показателей УК и ОБ синовиальной жидкости в разных группах больных с дегенеративно-дистрофическими изменениями в суставах и у здоровых лиц

|

Группа |

Коэффициент Пирсона |

Значимость корреляции |

Доверительный 95 % интервал |

|

Без суставной патологии |

- 0,42 |

0,90 |

-0,81 0,24 |

|

1 группа |

-0,41 |

0,79 |

-0,91 0,60 |

|

2 группа |

-0,04 |

0,55 |

-0,53 -0,48 |

Из данных, представленных на рисунке 1, видно, что изменения в биохимическом составе синовиальной жидкости в этих двух группах носят однонаправленный характер. Наиболее значительно изменяется (достоверно увеличиваясь во всех трех группах) - количество общего белка синовии. Изменения белкового спектра также носят однотипный характер – в обеих группах достоверно снижается концентрация 1-глобулиновой фракции. В разной степени возрастает концентрация сиаловых кислот, степень сульфатирования гликозаминогликанов (по отношению сульфатов к уроновым кислотам). Концентрация уроновых кислот и отношение УК к ОБ достоверно снижается также в обеих группах.

Данные, полученные нами на модели дегенеративно-дистрофического процесса в суставе [5], показывают, что при развитии патологического процесса не только в суставном хряще, но и в синовиальной оболочке уменьшается количество гликозаминогликанов и повышается активность лизосомальных ферментов. Можно предположить, что при дезорганизации основного вещества в результате разрушения агрегатов протеогликанов под воздействием лизосомальных ферментов, «разреженность» экстрацеллюлярного матрикса синовиальной оболочки способствует существенному возрастанию сосудистой проницаемости. Продукты деградации суставного хряща в виде углеводсодержащих соединений поступают в кровь (уровень УК в крови возрастает прямопропорционально тяжести процесса), а белки плазмы - в синовиальную жидкость.

Белки синовиальной жидкости являются не только показателем активности воспалительного процесса в суставе. Согласно литературным данным, белки плазмы и тканей играют существенную роль в проницаемости сосудов [6]. Нарушение гистогематической проницаемости является ведущим патогенетическим звеном в развитии многих патологических процессов. Состояние общего белка синовиальной жидкости и его фракций дает основания для суждения о наличии и степени активности реактивных воспалительных изменений – белок является показателем проницаемости. По данным литературы [7], снижение фракции 1-глобулинов синовиальной жидкости отмечено у больных с неблагоприятным течением воспалительного процесса в первые дни после травмы и операции. Возможно допустить, что, наряду с другими факторами, для образования компонентов протеолитической и гликолитической ферментных систем и их активаторов и ингибиторов большое значение имеет количество пластического материала. Наряду с увеличением белка в единице объема в синовиальной жидкости количество 1-глобулинов снижается, что дает основания полагать, что в этих условиях имеет место снижение образования веществ, ингибирующих трипсин, химотрипсин и фактор проницаемости. С другой стороны отмечается значительное увеличение абсолютного содержания 2- глобулинов, являющихся пластическим материалом для образования кининов. Увеличивается и содержание (в единице объема) - и -глобулинов, а, как известно, калликреин относится к белкам, занимающим промежуточное место между - и -глобулинами.

Наиболее высокий уровень корреляционной связи УК и ОБ выявлен у лиц без суставной патологии. Почти не отличаются от него показатели значимости и коэффициента корреляции у лиц с травмой капсульно-связочного аппарата. У больных дегенеративно-дистрофическими изменениями суставов как травматической этиологии связь между показателями УК и ОБ практически отсутствует. Высокую связь показателей УК и ОБ мы объясняем, в первую очередь, сосудистой проницаемостью синовиальной оболочки. В норме этот фактор играет важную роль в функционировании сустава. При травматическом повреждении сустава и возникающем остром воспалении как следствии травмы сосудистые реакции являются ключевым моментом патогенеза. Следует обратить внимание, что в норме и при травме сустава корреляционная связь этих показателей носит обратный характер, т.е. высоким значениям общего белка соответствуют низкие значения уроновых кислот.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При развитии дегенеративно-дистрофических изменений суставов, так же как и при травме сустава, концентрация общего белка оказывается дос- товерно повышенной, а уроновых кислот – пониженной. Отсутствие связи показателей при дегенеративно-дистрофических изменениях суставов говорит о том, что процесс носит системный характер и происходит разбалансировка всех метаболических и функциональных систем, в том числе сосудистых реакций.

Таким образом, следует признать, что выполненные биохимические тесты не позволяют провести дифференциальную диагностику травмати- ческих поражений коленного сустава и дегенеративно-дистрофического процесса не травматической этиологии. Однако полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в обоих случаях происходит однонаправленные изменения метаболизма углеводо-белковых соединений синовии.