Изменения внутриорганного сосудистого русла тимуса в сравнительном орфологическом ряду неполовозрелых позвоночных

Автор: Юрчинский Владислав Янович, Ерофеева Людмила Михайловна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.24, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты анализа морфологических изменений различных звеньев сосудистого русла тимуса в сравнительном ряду позвоночных животных и человека. С использованием методов световой микроскопии авторами исследованы гистологические препараты тимуса 15 видов неполовозрелых позвоночных, относящихся к четырем классам. В результате чего обнаружены отличия в характере кровоснабжения коркового и мозгового вещества тимуса позвоночных. Выявлена зависимость количества и площади сосудов микроциркуляторного русла (МЦР) тимуса от уровня организации, особенностей биологии вида, а также систематической принадлежности. Полученные результаты представляют теоретический и практический интерес для биологии морфологии, физиологии и иммунологии.

Тимус, кровеносное русло, позвоночные животные, сравнительная морфология

Короткий адрес: https://sciup.org/143177102

IDR: 143177102

Текст научной статьи Изменения внутриорганного сосудистого русла тимуса в сравнительном орфологическом ряду неполовозрелых позвоночных

Введение. Всестороннее изучение сосудистого русла является одним из приоритетных направлений биологии и медицины [3, 9, 15, 17]. Большой теоретический и практический интерес с точки зрения морфологии, физиологии и иммунологии представляет собой изучение кровеносного русла тимуса. Исследования различных групп сосудов тимуса тесно связаны с проблемой эндокринной регуляции иммуногенеза [7, 12], продиктованы необходимостью выяснения механизмов циркуляции лимфоцитов [17, 18], а так же способствуют более глубокому пониманию морфологических основ гематотимусного барьера [2, 16]. Во многом благодаря микроциркуляторному руслу обеспечиваются стабильность тканевого метаболизма и механизмы поддержания гомеостаза [9, 15, 1, 4]. По этим причинам детальное изучение морфологии различных групп кровеносных сосудов тимуса позволит более глубоко понимать его роль в становлении иммунитета и формировании ряда важнейших адаптаций.

Различные стороны морфофункциональной организации иммунной системы в целом и тимуса в частности прошли длительный период формирования [14, 11]. Анализ современной научной литературы свидетельствует о недостаточной изученности вопроса, касающегося процессов преобразования сосудистого русла в ряду позвоночных животных, что создает основу для формирования противоречивых выводов. В складывающейся ситуации сравнительно-морфологическое изучение сосудистого русла тимуса различных представителей типа хордовые, может внести весомый вклад в решение целого ряда научных проблем.

Цель исследования - получить данные о плотности кровеносных сосудов мозговом и коркового веществе тимуса в сравнительно-морфологическом ряду неполовозрелых позвоночных.

Материал и методы исследования. Исследование тимуса проводили на примере 15-ти видов позвоночных, относящихся к четырем классам: класс Земноводные (Amphibia): Лягушка прудовая (Rana esculenta, n=18), Лягушка травяная (R. temporaria, n=14), Лягушка остромордая (R. terrestris, n=18); класс Пресмыкающиеся (Reptilia): Ящерица прыткая (Lacerta agilis, n=18), Веретеница ломкая (Anguis fragilis, n =6), Гадюка обыкновенная (Vipera berus, n=12), Уж обыкновенный (Natrix natrix, n=18); класс Птицы (Aves): Голубь сизый (Columba livia, n=18), Галка обыкновенная (Corvus monedula, n=6), Мухоловка серая (Muscicapa striata, n=8); класс Млекопитающие (Mammalia): Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus, n=18), Бурозубка средняя (S. caecutiens, n=12), Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus, n=23), Мышь лесная (Apodemus uralensis, n =6), Человек (Homo sapiens, n=28).

Возраст животных определялся по общепринятым методикам [8]. Исследование проводили на примере неполовозрелых особей: земноводные и пресмыкающиеся 1-2 года, птицы 1-3 года, насекомоядные млекопитающие 2-6 месяцев, грызуны 1-2 месяцев. Отлов животных осуществляли в экосистемах, не нарушенных антропогенным воздействием, на территории Национального природного парка «Смоленское Поозерье», Демидовский район, Смоленская область. Возраст человека определяли согласно классификации, принятой на 7-й Всесоюзной конференции по возрастной морфологии, физиологии и биохимии в 1965 году. Для исследования тимуса человека использовали материал, набранный на базе отделения клинической патологии при Смоленском областном институте патологии. Весь секционный материал тщательно отбирали по анамнезу с целью исключения причин смерти, которые могли бы существенно изменить структуру тимуса. Всего изучено 243 препарата неполовозрелых позвоночных. Эвтаназию животных осуществляли передозировкой эфирным наркозом (ЗАО Вектон) в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации к работе экспериментально-биологических клиник, а также «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в научных целях» (г. Страсбург, 1986). Тимус, изъятый сразу после эвтаназии, взвешивали и измеряли. Доли тимуса фиксировали 10% нейтральным формалином, обезвоживали и заливали в парафин по стандартной методике. Срезы тимуса (5 мкм) окрашивали гематоксилином и эозином, альдегид-фуксином и смесью Halmi по Габу-Дыбану.

Съемку препаратов проводили с использованием системы визуализации Sony Toup Сam 5.1. («Touptek», Китай), установленной на микроскопе Микромед 3 Professional («Микромед», Китай). Морфометрические исследования препаратов тимуса проводили с помощью компьютерной программы на базе цифровой камеры Toupcam 5.0. Общую площадь гистологического препарата тимуса измеряли при увеличении окуляра × 5, объектива × 4. В процессе тотального изучения всей площади препарата измеряли и определяли общую площадь сосудистого русла тимуса, которую затем выражали в % по отношению к площади среза (окуляр × 7, объектив × 20). С целью изучения отличий кровоснабжения мозгового и коркового вещества тимуса на условной единице площади (0,5 мм2) подсчитывали количество и площадь сосудов (мкм2) микроциркуляторного руса. Участки среза для подсчета сосудов выбирали в случайном порядке. На каждом препарате осуществляли подсчет на десяти таких участках. При идентификации звеньев микрососудистого русла за основу взяты общепринятые классификации [9, 15]. К микрососудам отнесены артериолы, прекапиллярные артериолы, капилляры, посткапиллярные венулы, венулы (окуляр × 15, объектив × 20; × 40). Значимость различий между сравниваемыми группами оценивали методами параметрической и непараметрической статистики (t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни и тест Краскела-Уоллиса).

Результаты исследования и их обсуждение. Как показывают полученные результаты, у холоднокровных позвоночных по сравнению с птицами и млекопитающими общая площадь кровеносного русла в тимусе снижена. Среди теплокровных представителей данный показатель наиболее развит у птиц и насекомоядных млекопитающих. Суммарная площадь всех сосудов тимуса у этих групп животных в 2-3 раза выше, чем у холоднокровных позвоночных, а также в 1,5 раза превышает площадь кровеносного русла грызунов и человека (табл.).

У всех неполовозрелых позвоночных за исключением человека диаметр артериол тимуса оказывается сходным и колеблется в узких пределах. Только у человека размер данных сосудов значительно превышает показатели животных (табл.). Исследование диметра венул тимуса показало, что у всех позвоночных их диаметр превышает аналогичные показатели артериол, что наиболее выражено в тимусе птиц (в 2 раза) и в меньшей степени в тимусе человека. У других позвоночных, независимо от уровня организации, просвет венул 1,5 раза шире, чем соответствующий показатель артериол. Наиболее крупным диаметром отличаются венулы тимуса человека, а также птиц. Значимых отличий в диаметре венул холоднокровных позвоночных и мелких млекопитающих не обнаружено (табл. 1).

По количеству сосудов МЦР коры тимуса все, изученные нами, группы холоднокровных

Таблица.

Некоторые планиметрические характеристики кровеносного русла тимуса неполовозрелых позвоночных (%)

|

Относительная S сосудистого русла (%) |

Ø артериолл (мкм2) |

Ø венул(мкм2) |

|

|

Земноводные |

0,80±0,22 c,d,e,f,g,h |

25,54±3,25 h |

38,80±4,27 d, e, h |

|

Ящерицы |

0,71±0,14 c,d,e,f,g,h |

24,61±3,49 h |

35,62±3,89 d, e, h |

|

Змеи |

1,04±0,18 d,e,f,g,h |

24,25±4,21 h |

35,41±4,51 d, e, h |

|

Голубеобразные |

2,12±0,31 a,b,c,g,h |

24,89±2,98 h |

56,71±4,68 a,b,c,f,g,h |

|

Воробьеобразные |

1,88±0,25 a,b,c,g,h |

29,10±4,32 h |

61,85±7,83 a,b,c,f,g,h |

|

Насекомоядные млекопитающие |

2,05±0,33 a,b,c,g,h |

26,25±3,51 h |

33,62±2,69 d, e, h |

|

Грызуны |

1,33±0,37 a,b,c,d,e,f |

28,19±4,11 h |

42,71±5,81 d, e, h |

|

Человек |

1,56±0,31 a,b,c,d,e,f,g |

70,73±10,82 a,b,c,d,e,f,g |

92,38±10,11 b,c,d,e,f,g |

Примечание: достоверность отличий (p≤0,05) по сравнению: a - с земноводными, b - с ящерицами, c - со змеями, d - с голубеобразными, e - с воробьеобразными, f - с грызунами, g - с насекомоядными млекопитающими, h - с человеком.

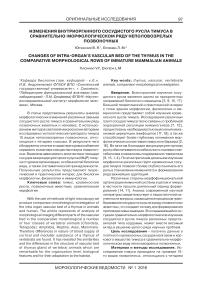

позвоночных сходны друг с другом и существенно уступают птицам, а так же млекопитающим, среди которых наиболее значительным данный показатель оказывается у человека (рис. 1). В мозговом веществе тимуса количество сосудов МЦР остается высоким только у млекопитающих, тогда как все холоднокровные представители ряда, а так же птицы отличаются одинаково низкими показателями.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у холоднокровных позвоночных количество сосудов, участвующих в обменных процессах, в коре и мозговом веществе тимуса оказывается сходным (рис. 1).

В свою очередь, изучение тимуса птиц и млекопитающих указывает на отличия в кровоснабжении функционально разных зон тимуса. При этом у птиц микроциркуляторное русло оказывается более развитым в коре тимуса, тогда как у млекопитающих, напротив – в его мозговой зоне (рис. 1).

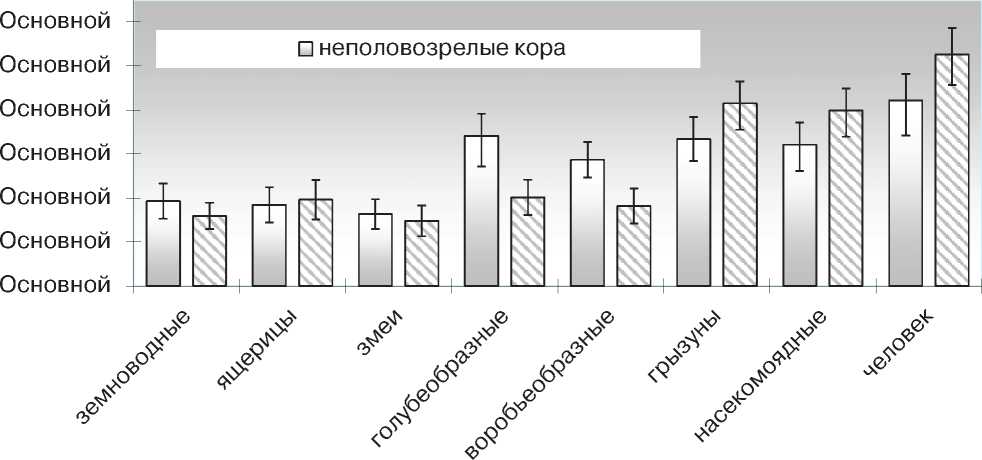

Сопоставление сосудов МЦР коркового вещества тимуса различных групп позвоночных показало, что наименее развитой данная группа сосудов оказывается у земноводных и ящериц. Напротив, змеи и насекомоядные млекопитающие отличаются повышенными значениями их площади, тогда как для грызунов и человека характерны промежуточные показатели (рис. 2).

Примечательно, что у змей площадь мелких сосудов коры тимуса превышает показатели птиц, грызунов и человека в 1,3 раза, а земноводных и ящериц почти вдвое.

Изучение площади сосудов МЦР мозгового вещества тимуса свидетельствует о том, что у холоднокровных позвоночных, а также у птиц данные показатели снижены. Напротив млекопитающие отличаются повышенными значениями площади обменных сосудов мозгового вещества, что особенно сильно выражено у насекомоядных млекопитающих. По состоянию МЦР русла мозгового вещества тимуса змеи оказываются сопоставимы с млекопитающими, но не с холоднокровными позвоночными, к которым они принадлежат.

При сопоставлении коркового и мозгового вещества тимуса выявлено, что у змей и птиц площадь сосудов микроциркуляторного русла более развита в коре тимуса, тогда как у млекопитающих в его мозговой зоне. В свою очередь, у холоднокровных тетрапод (земноводные и ящерицы) отличий в площади микроциркуляторного русла коркового и мозгового вещества тимуса не обнаружено.

Изучение капилляров тимуса неполовозрелых позвоночных животных показало, что наименьший диаметр данных сосудов характерен для мелких насекомоядных и грызунов: соответ-

Рис. 1 Количество сосудов микроциркуляторного русла на условной единице площади (0,5 мм2) коркового и мозгового вещества тимуса неполовозрелых позвоночных.

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

x0

x^

O'

z

Рис. 2. Площадь сосудов микроциркуляторного русла (в мм2) на условной единице площади (0,5 мм2) мозгового и коркового вещества тимуса неполовозрелых позвоночных.

ственно 4,2±0,12 и 5±0,10 мкм. Максимальным просветом капилляров отличается тимус человека (6,3±0,54 мкм) и земноводных (7,4±0,7 мкм), тогда как у пресмыкающихся и птиц размеры капилляров отличаются мало и изменяются в пределах 5±0,34 – 6±0,31 мкм. У животных и человека просвет капилляров тимуса оказывается на 1-1,5 мкм меньше, чем диаметр эритроцитов. Для эл- липсовидных эритроцитов птиц, земноводных и пресмыкающихся сопоставлялись данные меньшего диаметра эритроцитов.

Размеры пре- и посткапиллярных сосудов тимуса у неполовозрелых позвоночных изменяются в узких пределах: от 11,5±3,2 мкм (пресмыкающиеся), до 14,4±3,8 мкм (грызуны). Лишь только у человека размер сосудов этой группы оказался повышенным (18,2±4,4 мкм). Статистическая обработка результатов показала значимость отличий при сравнении холоднокровных позвоночных с теплокровными, за исключением насекомоядных млекопитающих и голубеобразных птиц.

Сравнительно-морфологический ряд позвоночных животных является надежной моделью, в рамках которой происходило поступательное совершенствование механизмов иммунной защиты [14, 11, 13]. Изменения морфологических характеристик кровеносного русла тимуса, выявленные в рамках нашего исследования, свидетельствуют о том, что сосудистое русло непосредственным образом задействовано в данных процессах. Развивающаяся теплокровность предъявляет повышенные требования к тимусу, что приводит к усилению гормональной регуляции иммуногенеза [7, 12], ускоряет темпы транспорта и созревания предшественников тимоцитов [10, 18], а также стимулирует возрастание совокупной площади гемато-тимического барьера [19].Такие изменения не возможны без соответствующих морфологических трансформаций сосудистого русла тимуса, которые мы наблюдаем в процессе сравнительно-морфологических исследований. В силу пластичности кровеносного русла наблюдается зависимость его морфологии от уровня активности животного, что, по нашему мнению, приводит к отличиям количественных характеристик сосудов у птиц и насекомоядных млекопитающих, образ жизни которых обуславливает повышение энерготрат. Несмотря на то, что в целом уровень организации птиц и млекопитающих оказывается сопоставимым, все же эти группы животных представляют собой разные эволюционные ветви, отличающие по срокам возникновения и степени накопления рептильных черт в рамках морфофункциональной конституции. Эти условия приводят к отличиям в кровоснабжении коркового и мозгового вещества тимуса птиц и млекопитающих, а значит способствуют формированию характерных особенностей иммунитета, связанных с транспортом и созреванием тимоцитов.

Высокий уровень специализации животного, формирующийся в процессе возникновения особой жизненной формы, так же способствует развитию кровеносного русла тимуса, а значит затрагивает и иммунные процессы. Наглядным примером тому являются змеи (безногая жизненная форма) у которых по некоторым показателям кровеносное русло тимуса более сопоставимо с птицами и млекопитающими, но не с холоднокровными позвоночными, к которым они принадлежат.

Исследования кровеносной системы тимуса лабораторных млекопитающих свидетельствуют о более интенсивном кровоснабжении его коркового слоя по сравнению с мозговым [5]. Однако данные, полученные в нашем исследовании, на примере обитателей естественных природных биотопов, свидетельствуют об обратном. У всех изученных групп мелких млекопитающих ми-кроциркуляторное русло преобладает именно в мозговом веществе. Нечто подобное наблюдали и другие исследователи, изучавшие тимус животных, изъятых из природных биотопов [6]. Такая ситуация свидетельствует о сильной зависимости тимуса в целом и его кровеносной системы от условий среды обитания [10, 17].

Морфология различных сосудов микроцир-куляторного русла тимуса позвоночных животных определяется закономерностями обменных процессов в тканях. Общее сходство таких процессов и приводит к идентичности размеров артериол и венул, а также пре и пост капиллярных сосудов. Напротив, отличия диаметра капилляров тимуса позвоночных обусловлено размерами эритроцитов, что также связано с явлениями обмена веществ между кровью и тканями. Такое несоответствие размеров способствует трению эритроцита о стенки капилляра, что существенно усиливает диффузный обмен.

Таким образом, отличия в морфологии сосудистого русла тимуса позвоночных животных возникают под влиянием важнейших адаптаций, связанных как с совершенствованием уровня организации в целом, так и с приспособлением к конкретным условиям существования.

Список литературы Изменения внутриорганного сосудистого русла тимуса в сравнительном орфологическом ряду неполовозрелых позвоночных

- Аминова, Г. Г. Морфологические основы регуляции кровотока в микроциркуляторном русле/Г. Г. Аминова//Регионарное кровообращение и микроциркуляция. -2003. -№ 4. -С. 80-84.

- Бабкина, И. В. Организация сосудистого русла тимуса в постнатальном периоде онтогенеза/И. В. Бабкина//Актуальные проблемы человека и животных. Матер, науч. конф. УГПУ. Ульяновск. -1996. -С. 18-19.

- Банин, В. В. Механизмы обмена внутренней среды/В. В. Банин -Монография. М.: Изд -во РГМУ, 2000. -278 с.

- Васильев, А.П. Микроциркуляторная картина у здоровых и больных артериальной гипертензией с различными вариантами периферической гемодинамики/А. П. Васильев, Н. Н. Стрельцова, М. А. Секисова//Российский кардиологический журнал. -2011. -№ 1 (87). -С. 34-39.

- Волошин, Н. А. Особенности микроциркуляторного русла коркового и мозгового вещества вилочковой железы крыс/Н. А. Волошин, М. Е. Иванов//Актуальные вопросы морфогенеза сердца: Материалы научного симпозиума, посвященного 80 -летию кафедры анатомии человека ДГМА. Днепропетровск. -1996. -С.43-45.

- Грушко, М. П. Особенности гистологической организации некоторых органов кроветворения озерной лягушки (Rana ridibunda)/М. П. Грушко//Вестник Астраханского государственного технического университета. -2010. -№ 1. -С. 78-80.

- Кветной, И. М. Нейроиммуноэндокринология тимуса//И. М. Кветной, А. А. Ярилин, В. О. Полякова. СПБ: Издательство ДЕАН. -2005. -160 с.

- Клевезаль, Г. А. Принципы и методы определения возраста млекопитающих//Г. А. Клевезаль. М.: КМК. -2007. -288 с.

- Куприянов, В.В. Пути микроциркуляции//В. В. Куприянов. Изд-во «Картя Молдовенскэ», Кишинев. -1969. -254с.

- Пасюк, А. А. Характеристика кровеносного русла тимуса белой крысы в эмбриогенезе/А. А. Пасюк, П. Г. Пивченко//Вестник ВГМУ. -2006. -Том. 5. -№ 3. -С. 2-6.

- Пестова, И. М. Морфофункциональная организация системы гемииммунопоэза в эволюции/И. М. Пестова, В. А. Четверных//Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. Ленинград, -1990. -Т. 99. -№ 11. -С. 90-99.

- Полетаева, А. В. Влияние гормонов на иммунологическую реактивность/А. В. Полетаева, А. И. Леванюк, Е. В. Сергеева//Вопросы экологической эндокринологии. -№7. -2009. -С. 42-46.

- Селезнев, С. Б. Эволюция лимфоидных структур позвоночных/С. Б. Селезнев//Морфология. -2006. -Т. 129. -№ 4. -С. 111.

- Флоренсов, В. А. Очерки эволюционной морфологии/В. А. Флоренсов, И. М. Петрова//Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, -1990. -245 с.

- Чернух, А. М. Микроциркуляция/А. М. Чернух, П. Н. Александров//монография М.: Медицина, -1984. -432 с.

- Mori, K. The perivascular spaceasa path of hematopoetic progenitor cells and mature T cells between the blood circulation and thymic parenchyma/K. Mori, M. Itoi, N. Tsukamoto//Int. Immunol. -2007. -19(6). -P. 745-753.

- Nanka, O. Experimental hypoxia and embryonic angiogenesis/O. Nanka, P. Valasek, M. Dvorakova, M. Grim//Development dyndmics. -2006. -Vol. 235. -P. 723-733.

- Pearse, G. Normal structure, function and histology of the thymus/G. Pearse//Toxicol. Pathol. 2006. -34. -(5). -P. 504-514.

- Roberts, R.L. Transport of transferrin across the blood-thymus barrier in young rats/R. L. Roberts, A. Sandra//Tissue Cell. -1994. -Vol. 26. -P. 757-766.