Изменения зрительно-пространственного гнозиса у студентов военных вузов после мультимедийных занятий

Автор: Уханов К.А., Цветков А.В.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 1-3 (29), 2019 года.

Бесплатный доступ

Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, позволяют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство чувственных компонент обучаемого. Сегодня мультимедиа-технологии - это одно из перспективных направлений информатизации учебного процесса. В данном исследовании показано, что применение мультимедийных занятий в процессе обучения «побочной» для будущих военных гуманитарной дисциплине приводит к улучшению у них ряда параметров способности к копированию объемных объектов.

Мультимедийное обучение, военные и технические специальности, зрительно-пространственный гнозис

Короткий адрес: https://sciup.org/140285033

IDR: 140285033

Текст научной статьи Изменения зрительно-пространственного гнозиса у студентов военных вузов после мультимедийных занятий

Развитие личности и интеллекта в юношеском возрасте имеет особенно тесную взаимосвязь [5]. Связано это с формированием единой, иерарзизированной, относительно непротиворечивой системы мотивов и потребностей. Поступление в высшие военные учебные заведения, раньше служившее осознанному долгосрочному построению карьеры, в последние годы нередко происходит по случайным или профессионально незначимым мотивам (отец военный, лучшее материальное обеспечение в процессе учебы и т.д.). Как следствие, растет процент (до 20-30) дезадаптированных курсантов, неспособных ни к освоении преподаваемых предметов, ни к сохранению собственного здоровья [8].

Юношеский возраст является переломным для познавательного развития: начиная с 18 лет оно идет неравномерно, с постепенно затухающим нарастанием психофизиологических показателей к 23-25 годам и очень плавным снижением между 25 и 40 лет. Затем динамика становится весьма зависимой от интеллектуальной активности и профиля деятельности человека.

Так, в исследовании А.О. Кичеевой почти десятилетней давности [3] рассматривались функции блока приема, переработки и хранения информации (2-го ФБМ по А.Р. Лурия), в части численной оценки тактильнокинестетических, слухоречевых, зрительно-пространственных и зрительных функций у разного людей возраста (юношеского, взрослого, зрелого).

В итоге именно у взрослого возраста ожидаемо оказались оптимально функционирующими зрительный гнозис и слухоречевые процессы. Зато пробы на зрительно-пространственный гнозис с изображением трехмерного объекта встречали у данной категории испытуемых трудности типа несоблюдения координат и зеркальные ошибки, вдобавок и продуктивность на единицу времени у взрослых проигрывала юношам. «Реванш» состоялся в пробах на квазипространственные (логико-грамматические) конструкции и их интерпретацию.

Сравнивая левополушарные характеристики испытуемых юношеского и взрослого возраста, в данном исследовании, было доказано, что показатели левополушарного индекса выше у испытуемых взрослого возраста, которые более успешны в понимании сложных логико-грамматических конструкций, близких по звучанию названий предметов и действий, близких значению названий предметов и действий [3]. А вот значения правополушарного индекса у юношей и взрослых испытуемых практически одинаковые.

Опираясь на результаты описанного выше исследования, учитывая психические особенности студентов, в процесс обучения необходимо включить использование графических методов представления информации, не только по профилирующим предметам, но и для не профилирующих общеобразовательных предметов. Высокая эффективность графического представления информации подтверждена многими психологическими исследованиями наглядно-образного и визуального мышления [1;7;10].

Так, исследования Т.А. Унсович доказывают интеллектуальное развитие студента при изучении графических дисциплин, связанное с созданием наглядного образа [9]. К тому же, графическое моделирование повышает информационную емкость восприятия современного выпускника, обеспечивает его интерактивное взаимодействие с моделью, ориентирует его на преобразование абстрактно-логической информации в визуальную, позволяя упростить процесс решения конкретных задач [11].

В проведенном, также, исследовании со студентами, обучающихся по специальности «реклама» [4], было выявлено, что компьютерная графика не только дополняет знания студентов о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах, формирует умение использовать планиметрические сведения для работы с пространственными формами, но и расширяет возможности художественного творчества вследствие развитых зрительно-моторной координации, зрительнодвигательных навыков и зрительно-пространственных функций, т.е. развитого визуального мышления.

Такие условно адекватные переходы междисциплинарной интеграции могут помочь студентам систематизировать информацию, видеть ее применение в специальных дисциплинах, в процессе профессиональной деятельности.

Данное исследование проводилось с участием студентов ВВУЗа мужского пола. Для проведения в данном исследовании формирующего эксперимента со студентами различных специальностей был выбран один из общеобразовательных предметов, преподаваемых на 2 курсе – «Политология».

В течение семестра с сентября по декабрь 2014 года курс «Политология» проводился по обычной учебной программе с включением в нее инновационных технологий обучения.

В данной учебной программе были реализованы две активные формы обучения: неимитационная и имитационная. К первой группе относятся, в частности, семинары, особые виды лекций (проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция пресс-конференция), дискуссия, самостоятельная работа с литературой и т.п.

Вторую группу методов обучения - имитационные методы -подразделяют на игровые и неигровые. Неигровыми активными методами могут быть коллективная мыслительная деятельность, решение ситуационных задач и пр. Среди игровых методов обучения - игровое проектирование, дидактические игры, деловые игры и т.п.

Использовать имитационные (как игровые, так и неигровые) формы обучения политологии в ВВУЗах целесообразно, так как они дают возможность студентам легче освоить материал, активно включаясь в процесс обучения [2].

Контроль качества знаний студентов осуществлялся с помощью рейтинговой оценки системы знаний, которая предполагает систему накопления условных единиц (баллов) знаний в течение всего аттестуемого периода.

Таким образом, для обеспечения эффективности и прикладной результативности усвоения учебных материалов используются в качестве самодостаточных дидактические и ролевые игры, кейс-методы, а также разбор подготовленных студентами эссе и презентаций. В ходе чтения лекций и проведения семинарских занятий используются демонстрационные материалы с помощью компьютерных технологий. В целом, интерактивные формы проведения занятий составляют не менее 50% от общего числа аудиторных занятий.

К тому же, помимо общих результатов успеваемости студентов был изучен зрительно-пространственный гнозис студентов, так как в процессе формирующего эксперимента были использованы техники, способствующие его развитию.

Для этого у студентов ВВУЗа была изучена степень увеличения успеваемости до и после формирующего эксперимента. Было выделено 3 степени увеличения успеваемости: 1) отсутствие существенных изменений (20%); 2) средневыраженные изменения (52%); 3) выраженные изменения (28%). В связи с этим было решено рассмотреть особенности развития уровня зрительно-пространственного гнозиса у студентов с разным уровнем увеличения успеваемости.

конструирование конструирование

До После

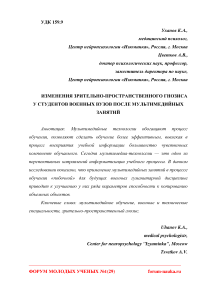

Рисунок 1 - Среднегрупповые показатели зрительно -пространственного гнозиса у студентов с отсутствием существенных изменений в успеваемости после формирующего эксперимента

Как видно из рисунка 1, несмотря на отсутствие существенных изменений в успеваемости по предмету «Политология» после формирующего эксперимента с применением инновационных технологий обучения, все же можно наблюдать улучшение зрительно-пространственного гнозиса, что также можно считать положительным результатом, так как студенты, обладающие более развитыми когнитивными способностями, характеризуются более высоким уровнем умственного развития и специальных способностей, у которых также наблюдается и более развитая и дифференцированная личностная сфера [6].

конструирование конструирование

До После

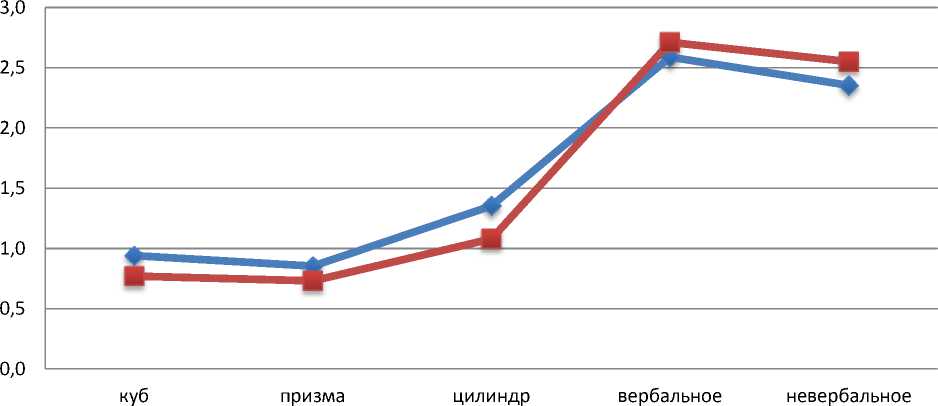

Рисунок 2 - Среднегрупповые показатели зрительно -пространственного гнозиса у студентов со средневыраженными изменениями в успеваемости после формирующего эксперимента

У студентов со средневыраженными изменениями в успеваемости по предмету «Политология» после формирующего эксперимента, наблюдается более выраженное улучшение зрительно-пространственного гнозиса, в частности, наиболее значимое улучшение наблюдается при копировании более сложного пространственного предмета - цилиндра.

3,5

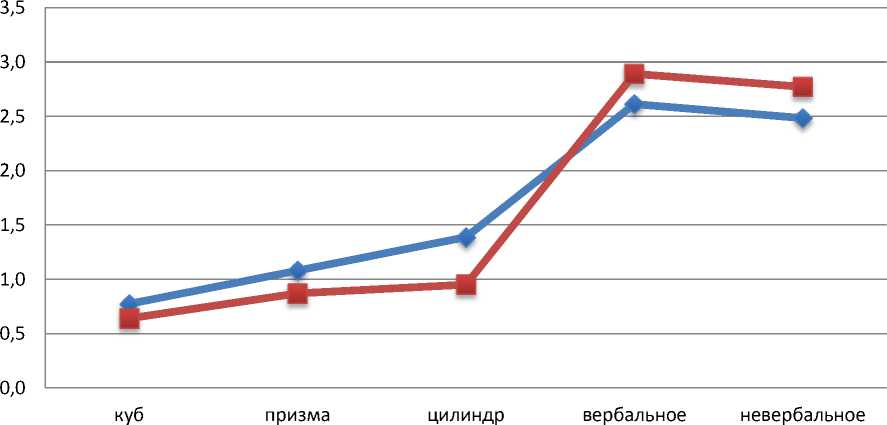

Рисунок 3 – Среднегрупповые показатели зрительнопространственного гнозиса у студентов с выраженными изменениями в успеваемости после формирующего эксперимента

У студентов с достаточно выраженными изменениями в успеваемости по предмету «Политология» после формирующего эксперимента, наблюдается значительное улучшение зрительно-пространственного гнозиса, особенно это касается пространственного восприятия.

К тому же, исследование показало, что студенты могут не только воспроизводить знания и умения (1 уровень – информационно-знаковый), но и осознают изученное, применяя знания в различных жизненных ситуациях (2 уровень – отражательно-преобразующий), а семинары-диспуты, презентации, эссе и участие дидактических играх, позволили осуществить контроль уровня поисковой активности, интеллектуальной творческой самостоятельности (3 уровень – духовно-практический).

Вывод: Таким образом, использование инновационных методов обучения, в которых учтены особенности всех стилей познания, особенности психического развития (зрительно-пространственный гнозис), способствует повышению уровня успеваемости студентов по курсу «Политология». К тому же, несмотря на отсутствие достаточно выраженных улучшений в успеваемости некоторых студентов, все же, отмечается положительная динамика в развитии когнитивных способностей студентов, а именно зрительно-пространственного гнозиса, что дает возможность прогнозировать улучшение успеваемости по другим общим и специализированным дисциплинам, при условии дальнейшего использования тех инновационных технологий обучения, которые были применены в данном исследовании.

Список литературы Изменения зрительно-пространственного гнозиса у студентов военных вузов после мультимедийных занятий

- Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. / Пер. с англ. Г. Е. Крейдлина. - М.: Прометей, 1994. - 352 с.

- Асанова Н.И., Дуванская М.К., Киприянова М.А., Смольников С.Н., Колесниченко М.Б., Лазукова Е.А., Разинская В.Д., Рахимова Е.А. Социология и политология: Учебно-метод. пособие. - Пермь: Перм. нац. исслед. политехн. университет, 2012. - 57 с.

- Кичеева А.О. Состояние функций приема, переработки и хранения информации у людей юношеского, взрослого и зрелого возраста // Вестник Томского государственного университета. - 2010. - №339. - С. 147-150.

- Клячина М.В. Развитие визуального мышления при формировании профессиональных компетенций студентов колледжа // Образование. Карьера. Общество. - 2013. - №4-1 (40). - С. 73-76.

- Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: уч. пособие / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий - М.: ТЦ «Сфера», 2001. - 464 с.

- Ратанова Т.А. Специальные способности, обеспечивающие учащимся возможность профильного обучения, в свете когнитивной дифференционной теории // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология. - 2009. - № 2. - С.19-33.

- Савицкая А.В. Педагогические условия развития графических умений студентов вуза: Дис.. канд. пед. наук: 13.00.01, 13.00.08: Челябинск, 2000. - 157 c.

- Старикова А.Б. Формирование готовности к обучению в ВВУЗе и предстоящей профессиональной деятельности у выпускников суворовских училищ и кадетских корпусов: Дис.. канд. психол. наук. - Тула, 2000. - 176 с.

- Унсович Т.А. Педагогические условия интеллектуального развития студентов при изучении графических дисциплин: Дис.. канд. пед. наук: 13.00.02: Екатеринбург, 1999. - 159 c.

- Фридман Л.М. Наглядность и моделирование в обучении. - М.: Знание, 1984. - 80 с.

- Шангина Е.И. Междисциплинарный подход к теории и практике современного образования. - Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2007. - 312 с.