Измерение и финансовые инструменты регулирования региональных диспропорций

Автор: Шатырко А.В., Митрофанова И.А., Чепрасов Е.В.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Финансовый механизм регулирования социально-экономического развития субъектов

Статья в выпуске: 2 (4), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе авторских расчетов коэффициента вариации предлагается графическая иллюстрация степени неравномерности регионального развития в России по ряду социально-экономических показателей, а также анализируется изменение показателей бюджетной обеспеченности субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов при распределении дотаций с учетом введения отрицательного трансферта по двум вариантам.

Социально-экономическое развитие, регион, региональная политика, трансферт, дотации, коэффициент вариации, отрицательный трансферт, северо-кавказский федеральный округ, южный федеральный округ

Короткий адрес: https://sciup.org/149131013

IDR: 149131013 | УДК: 332.1

Текст научной статьи Измерение и финансовые инструменты регулирования региональных диспропорций

В России поляризация социально-экономического развития регионов обусловлена масштабом территории и, как следствие, повышенными транспортными издержками, слаборазвитой инфраструктурой, неблагоприятным предпринимательским климатом, локализацией природных ресурсов в ограниченном числе регионов, а также неразвитостью рынка жилья и кредитов [2; 5].

Современное экономическое состояние большинства субъектов Российской Федерации вызывает тревогу. За последние восемь лет в России вдвое сократилось число регионов-доноров, причем на фоне роста дефицита бюджетов субъектов Федерации, который по итогам 2013 г. достиг 642 млрд руб., что в 3,3 раза превысило прогнозы Министерства финансов РФ.

Экономическое положение преобладающего числа регионов и муниципалитетов ухудшается. Если передаются определенные функции регионам, то необходимо адекватное финансирование, а его пока нет. Особенно болезненно для регионов сказалась ситуация, когда из центра перекладываются полномочия по исполнению социальной программы, изложенной в майских указах Президента РФ, переведя им явно недостаточные для этого финансовые средства. В результате во многих регионах и муниципалитетах растет кредитная задолженность. Причем полученные кредиты идут преимущественно не на инвестиции, и, следовательно, не на развитие, а, как правило, на покрытие обязательств перед федеральным правительством. Между тем в 2014 г. регионы должны погасить более 430 млрд руб. коммерческого долга, а к концу 2016 г. на его обслуживание придется тратить каждый шестой рубль доходов. По словам председателя Счетной палаты Т. Голиковой, в 2013 г. собственными доходами без учета субвенций свои расходы могли обеспечить лишь четыре региона: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ. До сих пор не удалось реально продвинуться в преодолении регионального неравенства [6; 8].

Для иллюстрации высокой дифференциации между субъектами РФ автором проведен анализ некоторых экономических показателей. Для определения величины неравномерности был использован коэффициент вариации. Данный показатель позволяет определить степень неоднородности исследуемого параметра независимо от масштаба и единиц измерения, что делает этот инструмент универсальным для определения степени социально-экономической поляризации субъектов РФ [9; 11].

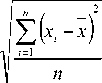

В статистике принято считать, что если этот параметр менее 33 %, то совокупность данных является однородной, если более 33 % – неоднородной. Таким образом, чем выше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Так, в 2011 г. Москва и Тюменская область (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) обеспечили более 39 % производства суммарного объема ВРП. На рисунке 1 показаны результаты расчетов коэффициента вариации, который в 2011 г. составил 297 %, а по ВРП на душу населения – 77,9 %.

Коэффициент вариации ( V ) рассчитан по формуле:

V = — - 100% x ,

В исследовании учтены 80 субъектов Российской Федерации:

х =

20986135,1 80

= 262326,7

(руб.).

Далее рассчитаем среднеквадратическое отклонение, которое показывает абсолютное отклонение измеренных значений доходов от среднеарифметического показателя:

3346431505203,2

= 204524,8 (руб.)

где σ – среднее квадратичное отклонение (мера рассеивания ВРП на душу населения субъектов РФ по итогам года относительно среднего их значения по итогам того же года); x – среднее значение ВРП на душу населения субъектов РФ по итогам года.

Рассмотрим пример расчета коэффициента вариации для ВРП на душу населения субъектов РФ по итогам 2011 года. Найдем среднее значение данного показателя:

х =

1 n x

n £ i,

Теперь рассчитаем коэффициент вариации:

V = 204524,8 = o,779 . ioo% = 77,9% 262326,7 .

Таким образом, коэффициент вариации ВРП на душу населения субъекта РФ по итогам 2011 г. равен 77,9 %, что показывает высокую неоднородность данного значения.

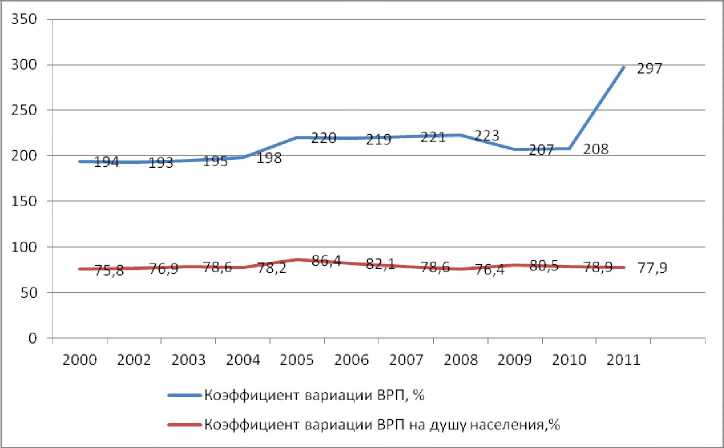

По объему доходов консолидированного бюджета в 2012 г. лидирует опять же Москва (18,5 %), 2-е место занимает Московская область, 3-е – Санкт-Петербург. Суммарно эти субъекты РФ обеспечивали около 27 % всего объема региональных доходов. На рисунке 2 показан расчет коэффициента вариации данного показателя, который в 2012 г. составил 185 %.

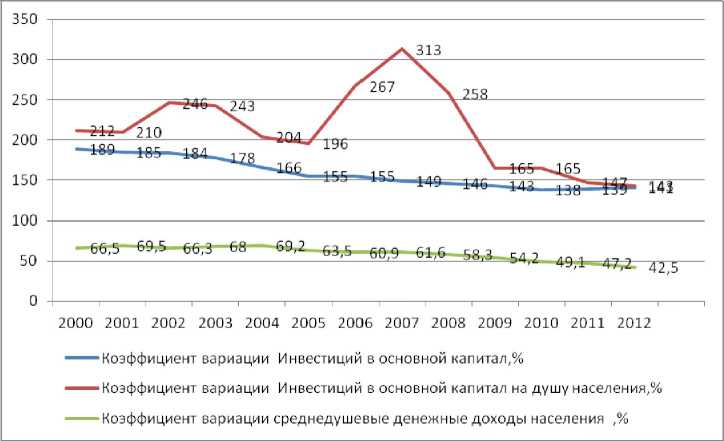

По объему инвестиций в основной капитал в 2012 г. лидировала Тюменская область (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), 2-е место – Москва, 3-е – Московс-

где n – количество субъектов РФ; xi – ВРП на душу населения субъекта РФ по итогам 2011 года.

Рис. 1. Коэффициент вариации ВРП и ВРП на душу населения в РФ в 2000–2011 гг.

Примечание. Рассчитано по: [7].

кая область. Данные субъекты в 2012 г. обеспечили 33 % суммарного объема данного показателя, который в 2012 г. составил 143 % (рис. 3).

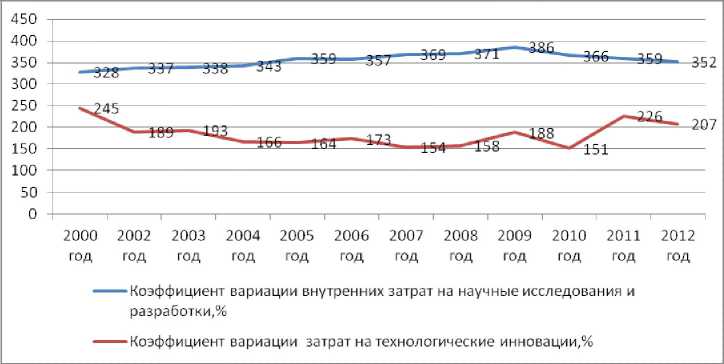

Для России сегодня главным национальным приоритетом является построение инновационной экономики. И именно регионы должны выступить драйверами инновационного развития [3; 4]. По внутренним затратам на научные исследования и разработки лидирует Москва, Санкт-Петербург и Московская область, которые по итогам 2012 г. обеспечили 59 % суммарного объема данного показателя. У остальных субъектов результаты весьма скромные, коэффициент вариации составил 352 % (см. рис. 4).

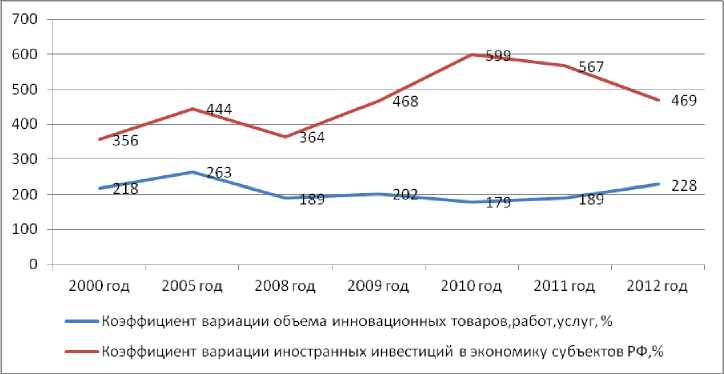

По объему инновационных товаров, работ, услуг лидирует г. Москва, Республика Татарстан и Сахалинская область. Эти субъекты в 2012 г. обеспечили 37 % суммарного объема данного показателя. В целом коэффициент вариации достиг 228 %. Наибольшая поляризация прослеживается по показателю «поступление иностранных инвестиций в экономику субъектов РФ», где явными лидерами являются Москва, Санкт-Петербург, Сахалинская область. Эти субъекты в 2012 г. обеспечили 67 % суммарного объема данного показателя, а коэффициент вариации в 2012 г. достигал 469 % (рис. 5).

Рис. 2. Коэффициент вариации доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2000–2012 гг.

Примечание. Рассчитано по: [7].

Рис. 3. Коэффициент вариации инвестиций в основной капитал, инвестиций в основной капитал на душу населения и среднедушевых денежных доходов в РФ в 2000–2012 гг.

Примечание. Рассчитано по: [7].

Приведенные расчетные данные коэффициентов вариации подтверждают сохранение порядковой региональной поляризации в РФ и актуализируют проблему поиска инструментов ее нивелирования. В России горизонтальное нивелирование осуществляется с помощью дотаций регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности , которые образуют Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации. Общий объем дотаций определяется необходимостью достижения минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности региона, который определяется как среднее арифметическое ее суммы до распределения дотаций по субъектам РФ, не входящим в число

10, имеющих самую высокую бюджетную обеспеченность, и 10 – самую низкую [1]. Главной целью дотаций является сглаживание различий в уровнях социально-экономического развития регионов и обеспечения их граждан необходимым уровнем государственных услуг. Но проблема в том, что и после распределения сохраняются существенные различия в уровне бюджетной обеспеченности регионов. К примеру, разрыв между максимальным (г. Москва) и минимальным (Республика Ингушетия) значениями бюджетной обеспеченности до распределения дотаций на выравнивание в 2014 г. составляет, по мнению автора, 15 раз. Таким образом, существует явная необходимость увеличения объема финан-

Рис. 4. Коэффициент вариации внутренних затрат на научные исследования и разработки и затрат на технологические инновации субъектов РФ в 2000–2012 гг.

Примечание. Рассчитано по: [7].

Рис. 5. Коэффициент вариации объема инновационных товаров, работ, услуг и поступления иностранных инвестиций в экономику субъектов РФ в 2000–2012 гг.

Примечание. Рассчитано по: [7].

сирования ФФПР, а также прогрессивности выравнивания.

Для снижения уровня дифференциации бюджетной обеспеченности субъектов РФ автором уже предлагалась идея введения отрицательного трансферта на федеральном уровне [9–11]. Это позволит перераспределить денежные средства от богатых регионов – к менее обеспеченным. Так, в расчете на одного жителя объем отрицательного трансферта не может превышать 50 % разницы между расчетными налоговыми доходами (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений) и двукратным средним уровнем аналогичных доходов в отчетном финансовом году. Поэтому изъятию подлежит не более половины доходов, превышающих установленный уровень (не ниже двукратного среднего по регионам). По мнению автора, явного дестимулирующего эффекта и негативных явлений в наращивании собственной доходной базы у регионов происходить не будет, так как под механизм отрицательного трансферта попадают г. Москва и Тюменская область (включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа). Высокие уровни бюджетной обеспеченности данных субъектов РФ во многом достигаются не усилиями властей по улучшению инвестиционного климата, а в первую очередь за счет эксплуатации имеющихся естественных преимуществ. На территории Тюменской области (включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа) имеются месторождения нефти и газа. Для Москвы характерна высокая концентрация значительной доли налога на прибыль, которую уплачивают компании, так или иначе связанные с добычей природных ресурсов. Таким образом, общий объем отрицательного трансферта составит: в 2014 г. – 159,2 млрд руб., в 2015 г. – 152,5 млрд руб., в 2016 г. – 154,6 млрд рублей. Эти средства целесообразно направить на наращивание Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ, что позволит увеличить бюджетную обеспеченность регионов. В таблице 1 представлены расчеты применения механизма отрицательного трансферта и снижения критерия выравнивания субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов ЮФО и СКФО до распределения дотаций определяется по формуле:

BSi = TPIi / BEIi, где TPIi – индекс налогового потенциала субъекта РФ; BEIi – индекс бюджетных расходов субъекта РФ.

Рассмотрим пример расчета для Волгоградской области: BSi = 0 0 , , 5 8 8 2 7 5 = 0,711.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ после распределения дотаций (при К = 1) определяется по формуле:

RBS. = BSi + FFSR / (BEI. х Н . х А), где FFSRi – расчетное распределение дотаций из ФФПР для субъекта РФ на 2014 г.; Нi – численность постоянного населения субъекта РФ; А – средний уровень налоговых доходов субъектов Российской Федерации в расчете на душу населения.

Рассмотрим пример расчета для Волгоградской области: RBS i = 0,711 + 9 309 029,9 / (0,825 х х 2583 х 48 143,24) = 0,802.

Расчет уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов РФ после распределения дотаций (при К = 0,8) для Волгоградской области: RBS i =0,711 +7 791 422,1 / (0,825 х 2583 х х 48 143,24) = 0,787.

Исходя из приведенных расчетов и данных таблицы 1, можно констатировать существенное повышение бюджетной обеспеченности наименее развитых регионов ЮФО и СКФО. Объем отрицательного трансферта возможно увеличить в случае снижения изъятия базового 2-кратного уровня подушевых налоговых доходов, сверх которого производится уплата до 1,5. В данном случае под механизм отрицательного трансферта попадают г. Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область (включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа). В результате общий объем отрицательного трансферта составит в 2014 г. – 354,5 млрд руб., в 2015 г. – 325,7 млрд руб., в 2016 г. – 326,9 млрд рублей. Такое увеличение будет весьма актуальным в связи с принятием Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Для интеграции данных регионов в экономику России потребуются дополнительные денежные средства.

В таблице 2 представлены авторские расчеты применения механизма отрицательного трансферта и снижения критерия выравнивания субъектов Южного макрорегиона при снижении изъятия базового уровня подушевых налоговых доходов, сверх которого производится уплата до 1,5.

Снижение изъятия базового уровня подушевых налоговых доходов, сверх которого произво-

Таблица 1

Изменение показателей бюджетной обеспеченности при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов ЮФО и СКФО в 2014 г.

(с учетом введения отрицательного трансферта при изъятии базового 2-кратного уровня подушевых налоговых доходов)

|

Субъекты Южного макрорегиона |

Уровень бюджетной обеспеченности до распределения дотаций |

Уровень бюджетной обеспеченности после распределения дотаций (при К = 1) |

Уровень бюджетной обеспеченности после распределения дотаций (при К = 0,8) |

|

Республика Калмыкия |

0,430 |

0,708 |

0,767 |

|

Краснодарский край |

0,839 |

0,889 |

0,839 |

|

Астраханская область |

0,809 |

0,869 |

0,809 |

|

Волгоградская область |

0,711 |

0,802 |

0,787 |

|

Ростовская область |

0,686 |

0,785 |

0,783 |

|

Республика Адыгея |

0,480 |

0,713 |

0,768 |

|

Республика Дагестан |

0,264 |

0,691 |

0,763 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

0,412 |

0,706 |

0,766 |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

0,364 |

0,701 |

0,765 |

|

Республика Ингушетия |

0,169 |

0,681 |

0,761 |

|

Ставропольский край |

0,607 |

0,730 |

0,772 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

0,333 |

0,698 |

0,765 |

|

Чеченская Республика |

0,255 |

0,690 |

0,763 |

Примечание. Рассчитано по данным Федерального казначейства РФ и Министерства финансов РФ.

дится уплата до 1,5, значительно увеличивает объем перераспределения из ФФПР. К примеру, Волгоградская область дополучит в бюджет 9,4 млрд руб., Республика Дагестан – 14,9 млрд руб., Чеченская Республика – 7,1 млрд рублей. В связи с ростом консолидированного долга субъектов РФ (на 01.01.2014 он составил 1 738 млрд руб.), снижением доходов региональных бюджетов (в реальном выражении в 2013 г. они уменьшились более чем на 5 %), а также существенными трудностями в реализации требований указов Президента от 7 мая 2012 г. о повышении заработной платы занятым в бюджетном секторе, существует явная необходимость увеличения объема финансовой помощи регионам. Применение механизма отрицательного трансферта поможет смягчить проблему сбалансированности региональных бюджетов. Приоритетными направлениями в развитии субъектов Федерации должны стать развитие инфраструктуры, поддержка предпринимательства, разработка и внедрение инноваций, что, в свою очередь, позволит активизировать процесс привлечений инвестиции, развивать бизнес, создавать новые рабочие места. Еще ряд мер могли бы способствовать выравниванию регионального развития.

Во-первых, это отказ от унитарно-федеративного подхода, которым нередко руководствуются финансовые органы страны. Необходима состоятельность регионов и муниципалитетов в финансовом плане, что требует, прежде всего, закрепления за субъектами Федерации и органами местного самоуправления значительных источников налоговых поступлений.

Во-вторых, финансовая поддержка из центра должна сопровождаться созданием наиболее благоприятных условий для привлечения инвестиций в регионы, причем в этом процессе большая роль принадлежит и самим субъектам Федерации.

В-третьих, существующее экономическое неравенство субъектов Федерации делает еще более важными проблемы продуманного центром размещения производительных сил на территории нашей страны. Президент В.В. Путин назвал развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири основным проектом XXI века. Но до сих пор нет комплексного плана решения этой действительно стратегической задачи. И все же положительные сдвиги есть. Так, как подчеркнул глава Министерства РФ по развитию Дальнего

Таблица 2

Изменение показателей бюджетной обеспеченности при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов ЮФО и СКФО в 2014 г. (с учетом введения отрицательного трансферта и снижения изъятия базового уровня подушевых налоговых доходов, сверх которого производится уплата до 1,5)

|

Субъекты Южного макрорегиона |

Уровень бюджетной обеспеченности до распределения дотаций |

Уровень бюджетной обеспеченности после распределения дотаций (при К = 1) |

Уровень бюджетной обеспеченности после распределения дотаций (при К = 0,8) |

|

Республика Калмыкия |

0,430 |

0,772 |

0,859 |

|

Краснодарский край |

0,839 |

0,914 |

0,839 |

|

Астраханская область |

0,809 |

0,898 |

0,809 |

|

Волгоградская область |

0,711 |

0,845 |

0,823 |

|

Ростовская область |

0,686 |

0,832 |

0,830 |

|

Республика Адыгея |

0,480 |

0,776 |

0,857 |

|

Республика Дагестан |

0,264 |

0,759 |

0,866 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

0,412 |

0,771 |

0,860 |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

0,364 |

0,767 |

0,862 |

|

Республика Ингушетия |

0,169 |

0,751 |

0,870 |

|

Ставропольский край |

0,607 |

0,790 |

0,851 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

0,333 |

0,764 |

0,864 |

|

Чеченская Республика |

0,255 |

0,758 |

0,866 |

Примечание. Рассчитано по данным Федерального казначейства РФ, Министерства финансов РФ.

Востока А. Галушка, существует 16 наиболее эффективных проектов, которые находятся в высокой степени готовности, но не запускаются из-за проблем с инфраструктурой. Министр предложил правительству профинансировать инфраструктуру для инвесторов. Причем на каждый поступивший из бюджета рубль будет вложено 17 руб. в проекты из неправительственных источников. На инфраструктуру предлагается затратить средства Федеральной целевой программы развития Дальнего Востока и Забайкалья. Среди компаний, представивших проекты, «Роснефть», «Норильский никель», «Металлоинвест», «Полюс золото». Важно, что акцент сделан не на общеконцептуальных положениях, а на выполнении конкретных проектов. Недавно были созданы несколько «территориальных» министерств в правительстве Федерации, которые занимаются проблемными территориями Дальнего Востока и Восточной Сибири, Крымом, а теперь уже и Северным Кавказом [6].

Создание территориальных министерств – важный и своевременный шаг, в том числе в деле изменения принятия решений по территориям на правительственном уровне. За федеральные целевые программы и другие государственные проекты отвечают сегодня все министерства Правительства РФ, имеющие к этому отношение. Такой подход даже в условиях координации на уровне заместителя председателя правительства оказался в немалой степени безответственным. Теперь положение должно измениться. Представляется, что территориальные министерства должны находиться в центре осуществления того или иного государственного проекта и именно на них должны в своей части работать другие министерства Правительства РФ.

Таким образом, оптимизация экономических отношений между Федеральным центром, субъектами Федерации и муниципалитетами в нынешних условиях приобретает особую значимость. От регионов во многом зависит обеспечить крайне важный рост экономики, выход из рецессии.

Возрастает роль регионов в осуществлении реиндустриализации, развития на инновационной основе отечественной промышленности. Регионы должны обеспечить приемлемый уровень за- нятости, особенно в моногородах. Именно от регионов зависит успех модернизационных перемен в структуре российской экономики.

Роль регионов возрастает в результате событий, связанных с кризисом на Украине. С одной стороны, необходима мобилизация всех имеющихся ресурсов, включая акцент на импорто-замещении, для противостояния экономическим санкциям. С другой стороны, следует извлекать уроки из украинских событий для нашего федерального развития. Еще контрастнее выглядит необходимость неразрывной связи между назревшей экономической децентрализацией и укреплением роли Федерального центра, скрепляющего страну в единое целое. Речь идет, прежде всего, о принятии эффективных экономических решений на основе баланса интересов центра и периферии.

Список литературы Измерение и финансовые инструменты регулирования региональных диспропорций

- Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 25.12.2012, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2013). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146289.cgbcjr. -Загл. с экрана.

- Зубаревич, Н. Стратегия-2020. Тренды и приоритеты пространственного развития/Н. Зубаревич. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://strategy2020.rian.Ru. -Загл. с экрана (дата обращения: 12.04.2014).

- Митрофанова, И. В. Инновационный вектор снижения региональных отраслевых рисков в условиях ВТО/И. В. Митрофанова, Н. П. Иванов//Менеджмент и бизнес-администрирование. -2013. -№ 2. -С. 136-148.

- Митрофанова, И. В. Инновационный менеджмент -стратегический фактор снижения рисков для секторов специализации ЮФО в условиях ВТО/И. В. Митрофанова//Региональная экономика: теория и практика. -2013. -№ 21. -С. 2-10.

- Митрофанова, И. В. Южный регион как пространство стратегического программирования/И. В. Митрофанова//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. -2009. -№ 8. -С. 47-56.

- Примаков, Е. Лишь четыре региона смогли сами обеспечить свои расходы/Е. Примаков. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=daa3371a-ed8c-406a-84b9-16d703d32181#content. -Загл. с экрана (дата обращения: 21.05.2014).

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: стат. сб./Росстат. -М., 2013.

- Чернова, О. А. Региональная финансовая политика в отражении процессов модернизации региональной экономики/О. А. Чернова//Региональная экономика. Юг России. -2013. -№ 2. -С. 195-202.

- Шатырко, А. В. Модернизация финансового инструментария для сокращения регионального неравенства/А. В. Шатырко//Финансовая аналитика: проблемы и решения. -2014. -№ 1. -С. 41-46.

- Шатырко, А. В. Перспективы применения новых инструментов нивелирования диспропорций в социально-экономическом развитии регионов России/А. В. Шатырко//Экономика устойчивого развития. -2013. -№ 4 (16). -С. 195-201.

- Шатырко, А. В. Перспективы применения «отрицательного трансферта» для сглаживания уровня регионального неравенства/А. В. Шатырко//Региональная экономика. Юг России. -2013. -№ 2. -С. 203-210.