Измерение КПД С-антенны калориметрическим методом

Автор: Кононов Владимир Васильевич

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Электромагнитная совместимость и безопасность оборудования

Статья в выпуске: 1 т.9, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье предлагается простой метод измерения КПД антенны С-типа [1], не требующий знания диаграмм направленности антенны. Возможно, впервые показана возможность непосредственного измерения КПД антенн С-типа для УКВ и КВ диапазонов.

Антенна с-типа, кпд, калориметрия, подводимая мощность, мощность излучения

Короткий адрес: https://sciup.org/140191461

IDR: 140191461 | УДК: 621.396.677;

Текст научной статьи Измерение КПД С-антенны калориметрическим методом

Значение КПД любой антенной системы является важным показателем ее эффективности, так как сама антенна входит составной частью в тракт антенно-фидерного устройства (АФУ), и от эффективной работы антенны во многом зависят энергетические показатели радиолинии в целом. КПД передающей антенны показывает, какую часть РИ подводимой к АФУ мощности P = РИ + РП антенна излучает в окружающее пространство в виде электромагнитных (ЭМ) волн и какая ее часть РП превращается в антенне в тепло (по причине неи-деальности характеристик АФУ). В соответствии с этим КПД антенны ηА есть [2]

lU=Pl,KPll + Pn). (1)

Мощность излучения РИ обычно находят путем расчета сопротивления излучения антенны

RИ , величину которого определить достаточно сложно. В то же время, согласно (1), РИ – эта та полезная мощность, которую антенна излучает в окружающее пространство, а РП – это мощность потерь в антенне, которая расходуется на нагрев АФУ, то есть переходит в тепло. Зная это, мы можем измерить с помощью калориметрических методов [3] количество тепла, которое выделилось в антенне, и оценить вклад РП в величину КПД ηА .

Метод калориметрии (от лат. calor – тепло и греч. metreo – измеряю) обычно применяется для работы с техникой СВЧ (размеры устройств там невелики, и метод позволяет не предъявлять повышенные требования к измерительному оборудованию). Статья посвящена применению калориметрического метода (вариант статического калориметра с замещением [4]) для определения КПД антенны С-типа, небольшие размеры которой позволяют это сделать.

Схема измерений

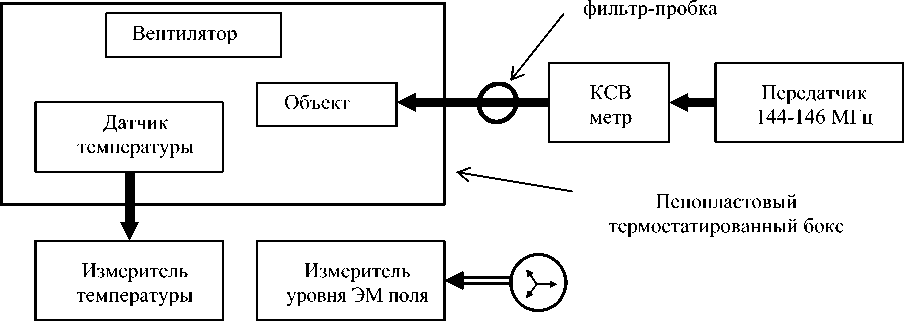

Структурная схема измерения представлена на рис. 1. Передатчик ICOM-7000 работает в диапазоне 144-146 МГц с возможностью перестройки частоты и регулировкой выходной мощности в пределах от 1 … 50 Вт. Сигнал с выхода передатчика через развязывающий фильтр-пробку на ферритовом кольце (пять витков кабеля RG-58U) подается на исследуемый объект, под которым

Ферритовый

Рис. 1. Структурная схема измерения КПД антенны С-типа

подразумевается или исследуемая антенна С-ти-па, или эквивалент нагрузки 50 Ом. В качестве исследуемых антенн С-типа использовались две ЕН-антенны с рабочим диапазоном 144-147 МГц, описанные автором на сайте [5]. Эквивалентом антенны служили пять параллельно включенных резисторов С2-10-2 номиналом по 250 Ом, общим сопротивлением 50 Ом.

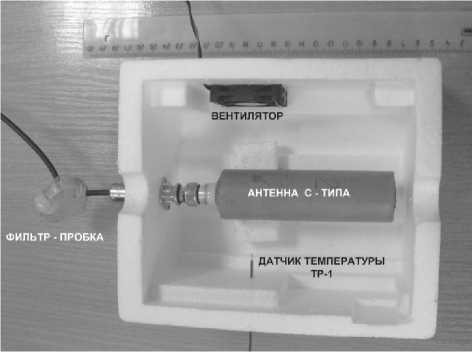

Исследуемый объект помещается в пенопластовый бокс размерами 185×155×100 мм3 с толщиной стенок 18 мм. В этом же боксе к одной из стенок был с зазором прикреплен малогабаритный вентилятор D45SM-12, предназначенный для более интенсивной циркуляции (перемешивания) воздуха внутри бокса. В боксе был расположен также датчик температуры К-типа ТР-01 (–50oC … 200oC) с размерами 1,5×2 мм2 и малой массой, соединенный с измерителем температуры – мультиметром M890G, расположенным снаружи бокса. Для контроля за излучением использовался измеритель уровня ЭМ поля АТТ-2593, расположенный на расстоянии порядка трех длин волн от места проведения измерений.

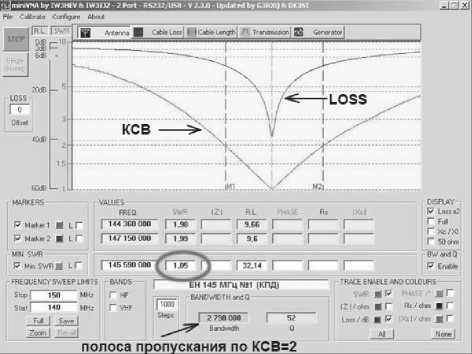

Перед началом измерений определялись параметры антенны С-типа, настроенной на минимум КСВ с помощью анализатора MiniVNA. После установки антенны в пенопластовом боксе значение КСВ уточнялось при помощи измерителя Diamond SX-600.

Методика проведения измерений

При проведении измерений выполнялись следующие операции.

-

1. В передатчике устанавливаются частота 145,450 МГц и выходная мощность 10 Вт.

-

2. В качестве объекта в бокс помещается антенна С-типа на 145 МГц.

-

3. Передатчик соединяется с антенной через фильтр-пробку кабелем длиной 0,5 м.

-

4. Подаваемая на антенну выходная мощность передатчика P = РИ + РП перед началом эксперимента контролируется по уровню напряжения непосредственно на входном разъеме антенны с помощью осциллографа Tektronix TDS 2022B согласно соотношению

-

5. Подается электропитание на вентилятор.

-

6. Датчик температуры ТР-01 подключается к мультиметру M890G.

-

7. Включается передатчик-трансивер и дополнительно контролируется значение КСВ прибором Diamond SX-600.

-

8. Перед началом эксперимента в течение одной минуты (с выключенным передатчиком) измеряется температура воздуха внутри бокса (при эксперименте она равна 21oС).

-

9. Бокс наглухо закрывается пенопластовой крышкой толщиной 18 мм.

-

10. Включается передатчик, и с интервалом в 5 мин. измеряется температура среды внутри бокса с помощью мультиметра M890G (во время измерения температуры для исключения наводок на прибор и уменьшения погрешности измерений подача мощности на объект прекращается на 1-2 С).

-

11. Измерения производятся до прекращения роста температуры внутри бокса (установления теплового баланса), примерно в течение 1 ч.

-

12. Результаты замеров сводятся в таблицу, и строится график.

-

13. Затем пенопластовый бокс с открытой крышкой охлаждается до температуры окружающего воздуха (вентилятор не выключается).

-

14. Исследуемая антенна заменяется эквивалентом 50 Ом.

-

15. Проверяется КСВ с эквивалентом антенны.

-

16. Включается передатчик, и его выходная мощность регулируется так, чтобы ход изменения температуры был таким же, как и при исследуемой антенне (эти действия повторяются несколько раз до совпадения графиков увеличения температуры – как с антенной, так и с эквивалентом 50 Ом).

-

17. Измерения согласно п.п. 10-12 повторяются для всех вариантов исследования антенны С-типа.

P-Up1!!^, (2)

где Up – двойной размах амплитуды напряжения на нагрузке; Rвх – входное активное сопротивление антенны или эквивалента.

Результаты измерений

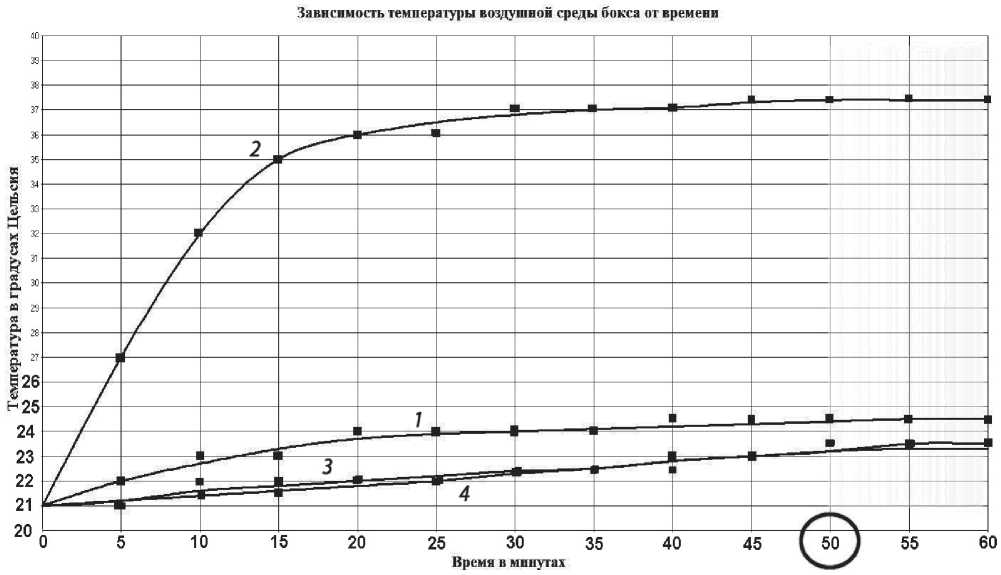

При проведении измерений в радиопрозрачном боксе «остается» часть мощности РП , которую антенна не преобразует в энергию излучения ЭМ волн, а выделяет в виде тепла, нагревая воздушную среду. Эту мощность удается приравнять к мощности, выделяемой в виде тепла эквивалентом антенны, не излучающим ЭМ волны, а только нагревающим воздух в боксе – путем регулировки мощности, подаваемой на эквивалент антенны до тех пор, пока она не достигнет уровня мощности потерь в антенне. Критерием в этом сравнении служит одинаковая температура воздуха при установлении теплового баланса в боксе (при стабилизации результатов измерения температуры). Условия проведения эксперимента иллюстрируют рис. 2-5. Результаты измерений представлены на рис. 6.

Рис. 2. Расположение элементов стенда с антенной С-типа

Первоначально измерения проводились более 60 мин. (до 90 мин.), но тепловой баланс наступал уже после 60 мин. измерений – температура воздуха внутри бокса стабилизировалась, и дальнейшие измерения теряли смысл (на рис. 6 соответствующие данные отсутствуют). Для сравнения на графиках построены также кривые увеличения температуры в боксе при использовании эквивалента при подаче на него мощности, равной мощности, подаваемой на антенну.

Рис. 3. Характеристики антенны С-типа, снятые с помощью векторного анализатора антенн MiniVNA

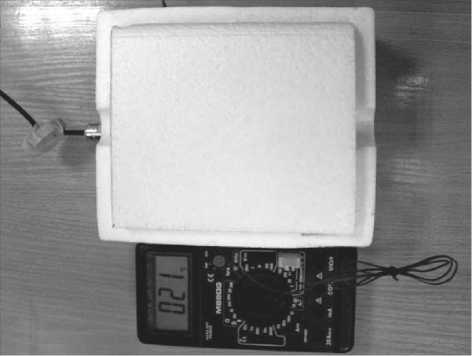

Рис. 5. Бокс с крышкой и измеритель температуры

Кривая 1 на рис. 6 соответствует росту температуры для эквивалента антенны при подаче на него мощности в 1 Вт (для корректного сравнения с кривыми 3 и 4 следовало бы установить мощность передатчика менее 1 Вт, что в данном случае, к сожалению, невозможно). Кривая 2 отражает зависимость температуры от времени для эквивалента при подаче на него мощности 10 Вт, как и на антенны; кривые 3 и 4 – это графики увеличения температуры в боксе для двух антенн С-типа при подаче на них мощности в 10 ватт.

Рис. 4. Контроль уровня ЭМ поля прибором АТТ-2593 при подключенном эквиваленте антенны

Из графиков на рис. 6 видно, что температура воздуха в боксе для 1; 3 и 4 графиков стабилизировалась уже через 50 мин. и далее не повышалась.

Выводы

При проведении измерений на обе исследуемые антенны С-типа от передатчика подавалась мощность 10 Вт (см. 3 и 4 кривые на рис. 6), часть которой за время стабилизации температуры в боксе переходила в тепло. После замены антенн на эквивалент мощность, подаваемая от передатчика, была понижена так, чтобы кривая роста и стабилизация температуры в боксе совпадали (были максимально близкими) с графиками роста и стабилизации температуры при подключении антенн, на которые подавалась мощность РА ≈ 10 Вт.

Рис. 6. Графики зависимости температуры воздуха в боксе от времени

Поскольку эквивалент АФУ является чисто активной нагрузкой и в нем не происходит излучения ЭМ волн, а вся подводимая к нему мощность РЭ ≈ 1 Вт уходит на нагрев эквивалента и окружающей воздушной среды, КПД антенны можно оценить по формуле

Ла = (1 - Рэ/ Pa) -100 % к 90%.

Оценка (3) представляется заниженной, по- скольку для лучшего совпадения кривых 1; 3 и 4 на рис. 6 на эквивалент АФУ следовало подавать мощность менее 1 Вт, и тогда значения КПД могли бы составить ηА = 93-94%.

Для контроля уровней напряженности ЭМ поля, излучаемого антеннами и эквивалентом, использовался измеритель типа АТТ-2593 (частотный диапазон 10 МГц … 8 ГГц). Уровень напряженности ЭМ фона при выключенном передатчике составлял 3 мВ/м, при подключенном эквиваленте (КСВ = 1,16) возрастал до 25 мВ/м; при измерениях с антеннами (КСВ < 1,05) достигал 10 В/м – это доказывает, что при использовании эквивалента практически вся подводимая к нему мощность переходила в тепло.

Анализ методической и инструментальной погрешности экспериментальных результатов выходит за рамки настоящей статьи. Проведенные измерения не претендуют на установление

КПД антенн С-типа с прецизионной точностью. Однако они показывают, что антенны С-типа (по терминологии [5-8] ЕН-антенны) вполне могут иметь КПД порядка 90% и более. Об этом упоминается в [6], это косвенно подтверждают данные практических измерений напряженности ЭМ поля от антенн С-типа. Приводимые значения КПД совпадают также с результатами, полученными в программах расчета антенн С-типа [7-8].

Список литературы Измерение КПД С-антенны калориметрическим методом

- Маслов О.Н., Рябушкин А.В., Шашенков В.Ф. Малогабаритные резонансные антенны//ИКТ. Т. 8, № 2, 2010. -С. 57-67.

- Харченко К.П. УКВ-антенны. М.: ДОСААФ, 1969. -112 с.

- Попов М.М. Термометрия и калориметрия. М.: Изд. МГУ, 1954. -942 с.

- Хеммингер В., Хене Г., Калориметрия. Теория и практика. М.: Химия, 1989. -176 с.

- http://www.ehant.qrz.ru>

- http://www.ehant.qrz.ru/w5qjr.htm> (Introduction to EH-antennas)

- Программа расчета ЕН-антенн http://ehant.qrz>. ru/exp_eh21.htm

- Программа расчета ЕН-антенн «EHManager» http://ehant.qrz.ru/exp_eh32.htm>