Измерение светорассеяния в зависимости от радиуса кривизны края апертурной диафрагмы

Автор: Бородин А.Н., Малов А.Н., Чупраков С.А.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 28, 2005 года.

Бесплатный доступ

Экспериментально показано, что при ограничении распространения некогерентного светового пучка непрозрачным металлическим экраном с острой кромкой края экрана энергия рассеянного на крае экрана света будет примерно в два раза больше, чем при рассеянии на выпуклом гладком крае с радиусом кривизны большем 10-15 мм. Причем, если радиус кривизны выпуклого гладкого края экрана уменьшить в три раза, то энергия рассеянного света, попавшего в область тени за экраном, увеличиться примерно в 1,3 раза.

Короткий адрес: https://sciup.org/14058691

IDR: 14058691

Текст научной статьи Измерение светорассеяния в зависимости от радиуса кривизны края апертурной диафрагмы

где A0 – амплитуда падающей волны, (s0-s) – «длина скольжения» до входа в область геометрической тени, на границе которой амплитуда равна исходной A0, a - коэффициент, учитывающий оптические свойства материала экрана, который зависит от комплексного показателя преломления, для идеальной проводящей поверхности a «1,02, r - радиус сечения затмевающего экрана, X - длина волны.

Для понимания процессов светорассеяния, происходящих на краях непрозрачных оптических элементов, необходим простой эксперимент, который позволит получить зависимость величины рассеянного света от радиуса кривизны рассеивающего края. Для этого необходимо иметь набор экранов с цилиндрическими краями, перекрывающими некоторый интервал радиусов. Для лучшего определения зависимости максимальный и минимальный радиусы должны отличаться в 2-3 раза. Подобный эксперимент был проведен для сравнения величины рассеянного света за круглым экраном с острым краем и выпуклым плавным краем радиусом 3 мм [4]. Эксперимент показал заметное уменьшение рассеянного света за экраном с неострым краем (рис. 1).

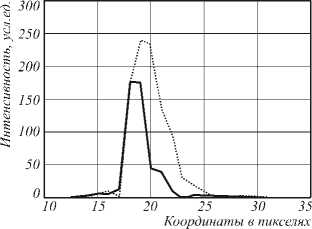

Рис. 1. Интенсивность излучения в изображении края экрана. Сплошная линия соответствует плавному краю, пунктирная - резкому

Для экрана с острым краем не только больше амплитуда, но и шире само изображение. Интегральные интенсивности (площади под кривыми) отличаются примерно в 2 раза. Очевидно явное преимущество элементов оптических элементов с неострым полированным краем.

Достижение заметного эффекта снижения светорассеяния возможно при высоком качестве поверхности экрана, что предполагает усложнение процесса изготовления детали. Поэтому нецелесообразно в экспериментальных целях изготавливать большое число полированных цилиндрических поверхностей разного радиуса. Без изменения сущности измерений можно использовать одну поверхность с плавно меняющейся кривизной, перекрывающей необходи- мый диапазон радиусов. Такой поверхностью, удобной для изготовления, может быть конус.

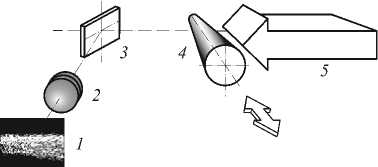

Для эксперимента использовался специально изготовленный конус из нержавеющей стали с диаметрами на краях от 7 до 30 мм и углом ~11°. Конус был отполирован окисью хрома на кожаном и тканевом полировальнике до оптической чистоты. Схема эксперимента показана на рис. 2.

Рис. 2. Оптическая схема измерения: 1 - изображение верхней части конуса; 2 - объектив; 3 - диагональное зеркало, находящееся в тени конуса; 4 - полированный металлический конус с возможностью продольного перемещения; 5 - пучок света от коллиматора

Конус перемещался микрометрическим винтом вдоль прямой параллельной верхней части образующей конуса, изображение которой объективом строилось на матричном фотоприёмнике.

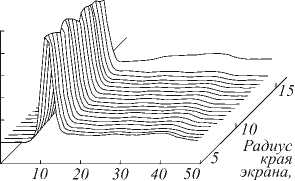

Экспериментальные данные приведены на рис. 3. На графиках видно заметное изменение интенсивности изображения рассеивающего края (1,3 раза и более) при изменении радиуса кривизны в ~3 раза.

Первые измерения относительной затмевающей эффективности экранов из нержавеющей стали с закругленным (радиус сечения 3 мм) и острым краями показали [4], что относительное распределение интенсивности по углу дифракции Iround / Isharp , (где I round и I sharp интенсивности цилиндрического и острого края, соответственно) совпадает с предсказываемой формулой (1). Для интерпретация результатов, использовались данные об угле дифракции для максимума интенсивности, величина которого была принята той же, что и при измерениях интенсивности светорассеяния от дисков [4] В центре диска эта величина составляла « 0,8 ° .

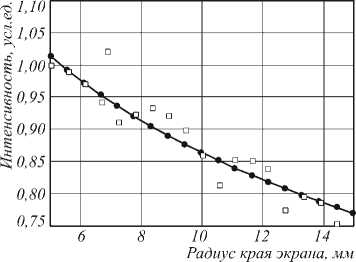

Поскольку в эксперименте интересовал качественный ход зависимости интенсивности от радиуса сечения экрана и его согласие с теоретическими расчетами, то данные рис. 3 были нормированы на максимальное значение интенсивности (для минимального радиуса) и, соответственно, было подобрано значение A 0 ( A 0 « 1,35). На рис. 4 сплошной линией показан ход теоретической кривой интенсивности для угла « 0,8, а точками - максимальные значения интенсивностей вертикальных разрезов изображений конуса, каждый разрез совпадает определенному радиусу кривизны поверхности. Соответствие экспериментальных данных теоретическому расчету (максимальный коэффициент корреляции) достигается при а« 0,76.

На параметры оптической системы при формировании изображения можно влиять не только прозрачными элементами, но и элементами, ограничивающими световой пучок. При замене ножевидного края дис-

ка (в сечении) на круглый возможно примерно двукратное ослабление интегрального рассеянного света на одном элементе. При трехкратном изменении кривизны экрана наблюдается 30% изменение максимальной яркости в изображении рассеивающего края.

| Зх1О4

| 2х1О4

I 1х104

О

Координаты в пикселях мм

Рис. 3. Изменение интенсивности изображения границы экрана в зависимости от радиуса кривизны его края.

График построен из вертикальных сечений изображений конуса, каждое сечение соответствует определенному радиусу кривизны поверхности

Рис. 4. Сплошной линией показан ход теоретической кривой интенсивности для угла ^ 0,8 ° , точками – максимальные значения интенсивностей вертикальных разрезов изображений конуса.

Каждый разрез соответствует определенному радиусу кривизны поверхности

Дальнейшие возможности по улучшению характеристик, формируемых оптической схемой изображений, имеются при варьировании материала и формы краев элементов, ограничивающих ход светового пучка. Например, возможно получение необходимых эффектов по выведению паразитного рассеянного света из оптической системы путем получения преимущественного направления рассеяния нанесением металл-диэлектрических покрытий или микрорельефа на рассеивающие края.