Измерение тепловых потоков в лабораторной модели термоэлектрического холодильника

Автор: Васильев Е.Н.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Рубрика: Исследования. Проектирование. Опыт эксплуатации

Статья в выпуске: 4 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена методика измерения и расчета тепловых потоков в лабораторной модели термоэлектрического холодильника. С помощью разработанной методики проведены исследования основных характеристик охлаждения в широком диапазоне температурных условий и параметров электропитания термоэлектрического модуля. В результате исследований определены величины тепловых потоков и термических сопротивлений теплоизолированного корпуса термоэлектрического холодильника, устройств подвода и отвода теплоты. Из данных измерений получены нагрузочные характеристики термоэлектрического модуля при разных значениях силы тока и температуры его горячей стороны

Термоэлектрический модуль, тепломер, теплообменник, термическое сопротивление, холодопроизводительность, thermoelectric module, heat meter, heat exchanger, thermal resistance, cooling capacity

Короткий адрес: https://sciup.org/146283099

IDR: 146283099 | УДК: 537.32

Текст научной статьи Измерение тепловых потоков в лабораторной модели термоэлектрического холодильника

Цитирование: Васильев Е. Н. Измерение тепловых потоков в лабораторной модели термоэлектрического холодильника / Е. Н. Васильев // Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии, 2025, 18(4). С. 440–451. EDN: JWAVXN

Описание лабораторной модели термоэлектрического холодильника и системы измерений

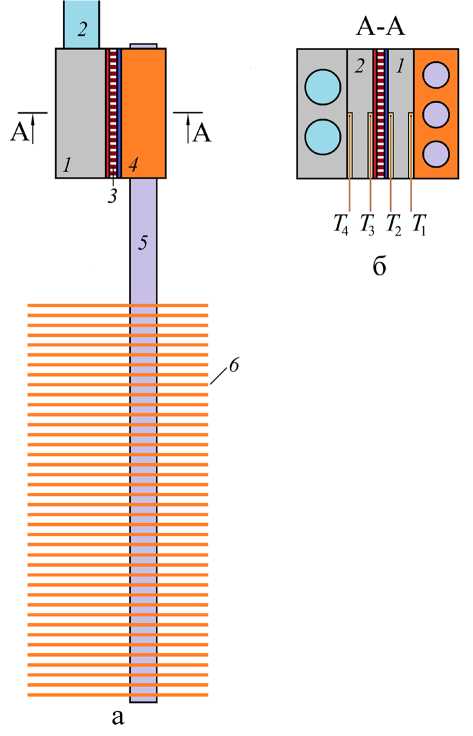

Лабораторная модель термоэлектрического холодильника состоит из теплоизолированного корпуса холодильной камеры, внутри которого установлена секция термоэлектрического блока. Общий вид секции термоэлектрического блока приведен на рис. 1а. Теплота от секции отводится с помощью жидкостного алюминиевого теплообменника 1 , в котором по цилиндрическим каналам циркулирует охлаждающая жидкость, подводимая по шлангам 2 от термостата. Жидкостный теплообменник прикреплен к горячей стороне термоэлектрического модуля 3 . К холодной стороне ТЭМ присоединен медный конденсатор 4 , в котором установлены три термосифона 5 . На термосифоны нанизаны медные ребра 6 воздушного теплообменника, имеющие вид прямоугольных пластин с поперечными размерами 62×77,5 мм2 и толщиной 0,5 мм, расстояние между ребрами 4 мм.

В состав лабораторной модели входят следующие элементы: корпус холодильной камеры, секция термоэлектрического блока, вентилятор и электрический нагреватель. Качество теплоизоляции корпуса характеризуется величиной термического сопротивления, определяющей количество теплоты, поступающей из внешней среды в объем холодильника. Вентилятором обдуваются ребра воздушного теплообменника, при этом сам вентилятор является источни-

Рис. 1. Схема секции термоэлектрического блока: вид сбоку (а) 1 – жидкостный теплообменник, 2 – каналы для циркуляции жидкости, 3 – ТЭМ, 4 – конденсатор, 5 – термосифоны, 6 – ребра; разрез А-А секции с установленными тепломерами 1 и 2 (б)

Fig. 1. Schematic diagram of a thermoelectric block section: side view (a) 1 – liquid heat exchanger, 2 – channels for liquid circulation, 3 – TEM, 4 – condenser, 5 – thermosiphons, 6 – fins; section A-A of a section with installed heat meters 1 and 2 (б)

ком тепловыделения в объеме камеры. Регулирование подвода тепловой мощности, поступающей во внутренний объем холодильника, производится электрическим нагревателем. В итоге вся тепловая мощность через ребра воздушного теплообменника и термосифоны передается термоэлектрическому модулю, который отводит поступившую теплоту и собственное тепловыделение W в жидкостный теплообменник.

При проведении исследований в секции термоэлектрического блока был установлен термоэлектрический модуль ТВ-199–1.4–0.8 (DRIFT-0.8) (производитель ООО «Криотерм», г. Санкт-Петербург). По данным производителя, максимальные значения температурного перепада Δ T ТЭМ = 74 °C и холодопроизводительности Q = 191 Вт достигаются при максимальной силе тока I max = 11.8 А и напряжении питания 25.9 В, эти значения получены в условиях вакуума при температуре горячей стороны ТЭМ 27 °C. Для обдува воздушного теплообменника был использован компактный вентилятор, который обеспечивал скорость воздушного потока на уровне 3 м/с при потребляемой мощности в диапазоне от 17 до 18 Вт в зависимости от напряжения внешней электросети.

Исследование характеристик лабораторной модели термоэлектрического холодильника проводилось на экспериментальном стенде [2]. Работа термоэлектрического модуля, электрического нагревателя и вентилятора обеспечивается блоками питания. В состав стенда входит термостат LOIP FT-311–80M, который осуществляет циркуляцию охлаждающей жидкости с заданной температурой. Система измерений и обработки информации обеспечивает фиксацию значений температуры и электрофизических параметров. Измерения температуры производились с помощью термопар, регистрация значений температуры выполнялась автоматизированным вычислительным комплексом на базе модульной измерительной системы L–Card E-270 и персонального компьютера. Для определения величин теплового потока была использована система из двух тепломеров. Значения температуры измерялись термопарами в различных точках лабораторной модели: на обеих сторонах тепломеров, в воздушном потоке внутри объема холодильной камеры (на входе и выходе воздушного теплообменника) и воздуха в помещении. Тепловые мощности, выделяемые вентилятором, нагревателем и термоэлектрическим модулем, равны их энергопотреблению и рассчитывались по измеренным значениям напряжения и силы тока для каждого из этих устройств. Измерения напряжения производились непосредственно на входе устройств, чтобы избежать влияния потерь в подводящих проводах.

Методика измерения и расчета тепловых потоков в лабораторной модели термоэлектрического холодильника

Одним из распространенных способов измерения теплового потока является метод дополнительной стенки [5]. Дополнительная стенка, являющаяся тепломером, устанавливается на поверхность, тепловой поток через которую необходимо определить. В лабораторной модели термоэлектрического холодильника такими поверхностями являются холодная и горячая стороны ТЭМ, а тепломер представляет собой металлическую прямоугольную пластину, имеющую равную с ТЭМ площадь. На противоположных поверхностях пластины установлены термодатчики, при однородном распределении теплового потока по этим поверхностям в соответствии с законом Фурье верно соотношение:

ATS _ AT

Здесь R = δ/(λ S ) – термическое сопротивление пластины, λ – коэффициент теплопроводности материала, S и δ – площадь теплопередающей поверхности и толщина пластины, ∆ T – температурный перепад на пластине. В этом случае по известным геометрическим параметрам пластины, коэффициенту теплопроводности и измеренному значению ∆ T в двух противоположных точках определяется величина теплового потока Q , при этом значения λ и δ должны быть известны с высокой точностью.

Рассматриваемая задача не соответствует идеальному случаю однородного теплового потока из-за особенностей устройств подвода и отвода теплоты. Так, теплопередача от термосифонов в устройстве подвода теплоты приводит к существенной неоднородности температурного поля конденсатора [6], вследствие этого изменение величины теплового потока на его границе с ТЭМ превышает 10 %. Теплопередача в устройстве теплоотвода также имеет неоднородное распределение, поскольку отвод теплоты в жидкостном теплообменнике осуществляется теплоносителем, протекающим по двум цилиндрическим каналам. Кроме того, термопары в тепломерах размещены в пазах, которые заполнены термопастой, это приводит к искажению температурного поля в точке измерения температуры и к отличию расстояния между термопарами от толщины тепломеров δ. Таким образом, в данном случае измерение теплового потока с помощью тепломера по стандартной методике может иметь значительную погрешность.

При проведении исследований характеристик лабораторной модели термоэлектрического холодильника была разработана дифференциальная методика определения тепловых потоков, которая основана на сопоставлении температурных перепадов в двух тепломерах, прикрепленных к обеим сторонам ТЭМ (рис. 1б). В тепломере 1, прикрепленном к холодной стороне ТЭМ, размещены термопары для определения значений температур T1 и T2 на границах с конденсатором и ТЭМ. Аналогично в прикрепленном к горячей стороне ТЭМ тепломере 2 с помощью термопар определяются значения температур T3 и T4 на границах с ТЭМ и жидкостным теплообменником. Тепломеры были изготовлены одинаковыми в виде пластин толщиной 12 мм из алюминиевого сплава, марка и коэффициент теплопроводности которого неизвестны. Контактные зазоры и пазы тепломеров, в которых размещены термопары, были заполнены термопастой КПТ-8 с коэффициентом теплопроводности λ = 0.7–1 Вт/(м∙К) в зависимости от температурных условий.

Методика включает в себя как измерение параметров электропитания ТЭМ и температурных перепадов на тепломерах, так и дальнейший расчет тепловых потоков, проходящих через тепломеры. Величина термического сопротивления тепломера не зависит от величины проходящего через него теплового потока, а определяется коэффициентом теплопроводности материала, его геометрическими размерами и формой. Поэтому перепад температуры прямо пропорционален величине теплового потока даже в случае неоднородных распределений температуры и теплового потока по площади тепломера.

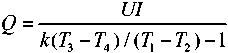

Для тепломера 1 , прикрепленного к холодной стороне ТЭМ, тепловой поток Q определяется формулой:

Здесь R 1 – неизвестное термическое сопротивление тепломера 1 . Тепловой поток через тепломер 2 , прикрепленный к горячей стороне ТЭМ, описывается следующим выражением:

Q + W = 3 4. (3)

Здесь R 2 – неизвестное термическое сопротивление тепломера 2 , W – мощность энергопотребления ТЭМ, определяемая через измеренные значения напряжения U и силы тока I :

W = UI

Различие термических сопротивлений тепломеров выразим через коэффициент пропорциональности k :

R, = kR2 . (5)

На значение этого коэффициента пропорциональности влияют различные факторы: неоднородность тепловых потоков в тепломерах, наличие в них пазов и термопасты, расположение термопар и пр.

В результате несложных преобразований уравнений (1) – (5) получим выражение для теплового потока, поступающего к холодной стороне ТЭМ:

Величина теплового потока, уходящего с горячей стороны ТЭМ, равна Q + W . Следует отметить, что выражение (6) включает в себя только измеренные значения температуры, силы тока и напряжения, а значения коэффициента теплопроводности материалов и геометрические параметры пластины в нем отсутствуют.

Величина коэффициента пропорциональности k определялась в предварительных калибровочных экспериментах при выключенном электропитании ТЭМ, в этом случае при W = 0 с учетом (2) и (3) k = R 1 / R 2 = ( T 1 – T 2 )/( T 3 – T 4 ). В данных экспериментах секция термоэлектрического блока находилась вне корпуса холодильника, при этом ее узел «конденсатор – ТЭМ – жидкостный теплообменник» был укрыт слоем теплоизоляции. Величина коэффициента k определялась при различных условиях отвода и подвода теплоты, которые менялись путем изменения температуры охлаждающей жидкости и условий обдува воздушного теплообменника. В качестве параметра, характеризующего условия теплообмена, была выбрана разница средних температур тепломеров ∆ Т = 0,5( T 1 + T 2 )–0,5( T 3 + T 4 ), определяющая направление и интенсивность теплопередачи. Полученные значения k , соответствующие установившемуся процессу, отображены на рис. 2 кружками. При положительных значениях ∆ Т подвод теплоты обеспечивался за счет обдува воздушного теплообменника вентилятором, при этом температура охлаждающей жидкости была ниже температуры окружающего воздуха, в различных экспериментах она варьировалась с помощью термостата от минус 20 °C до плюс 15 °C. При отрицательном значении ∆ Т теплопередача через тепломеры осуществлялась в противоположном направлении. В этом случае температура охлаждающей жидкости имела положительное значение (40 °C), а ребра и термосифоны охлаждались льдом. По мере таяния льда условия его контакта с ребра- – 445 –

Рис. 2. Значения коэффициента пропорциональности k в зависимости от разницы средних температур тепломеров ∆ Т

Fig. 2. Values of the proportionality coefficient k depending on the difference in the average temperatures of the heat meters ∆T ми менялись, поэтому в этом случае приведено среднее значение k для различных моментов времени.

Из приведенных на рис. 2 значений коэффициента пропорциональности k не видна их зависимость от разницы средних температур тепломеров ∆ Т . Среднее значение коэффициента пропорциональности равно 1,57, этот уровень отображен на рис. 2 сплошной линией. Разброс k от среднего не превышает 4,5 % и вызван, по-видимому, сочетанием погрешности измерения температуры термопарами (на уровне 0,1 °C) и сравнительно малых перепадов температуры на тепломерах, не превышающих 3 °C. Полученное значение коэффициента пропорциональности k = 1,57 было использовано в дальнейших исследованиях. Следует отметить, что данное значение коэффициента пропорциональности применимо только для этой исследованной конструкции секции с тепломерами, если ее собрать заново, значение k с большой вероятностью станет иным, прежде всего из-за изменения контактных термических сопротивлений в зазорах и пазах, заполненных термопастой.

Результаты измерения тепловых потоков и других характеристик лабораторной модели термоэлектрического холодильника

После проведения предварительных калибровочных экспериментов задача дальнейшего исследования заключалась в определении тепловых потоков для последующего расчета основных характеристик всего холодильника в целом и его составных элементов в отдельности. К таким характеристикам относятся холодопроизводительность и холодильный коэффициент холодильника, нагрузочные характеристики ТЭМ, термические сопротивления корпуса, устройств отвода и подвода теплоты. Холодопроизводительность Q секции термоэлектрического блока равна сумме тепловых мощностей, которая отводится из объема холодильника:

Q = W в + W н + Q к .

Здесь W в и W н – мощности энергопотребления вентилятора и нагревателя, Q к – тепловой поток через стенки корпуса.

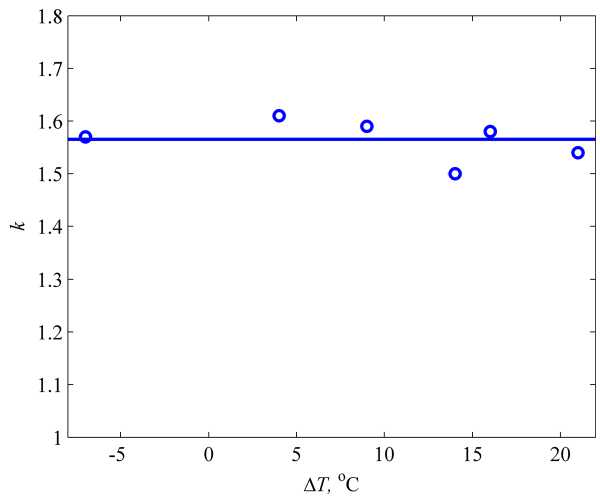

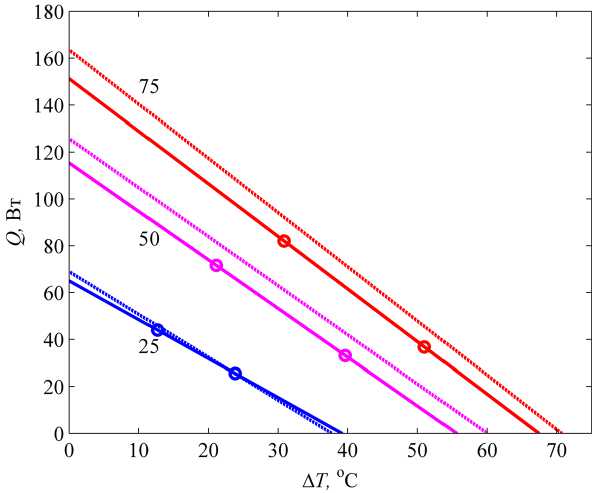

Для анализа режимов охлаждения термоэлектрического холодильника должны быть известны характеристики серийного образца ТЭМ в условиях, соответствующих эксплуатации в воздушной среде. Нагрузочные характеристики представляют собой прямые, определяющие зависимости холодопроизводительности ТЭМ от разности температур на его сторонах для заданной силы тока и температуры горячей стороны ТЭМ. Крайние точки прямых характеризуют максимальные значения температурного перепада Δ T ТЭМ и холодопроизводительности Q , достижимые в заданных условиях. Для построения нагрузочной прямой достаточно двух точек, относящихся к режимам с различной тепловой мощностью Q .

При измерении нагрузочных прямых для снижения влияния от нестабильности внешних условий секция термоэлектрического блока с тепломерами была помещена в корпус лабораторной модели холодильника. В экспериментах варьирование Q производилось путем регулирования мощности нагревателя W н , это также приводило к изменению температуры внутри холодильника и, следовательно, величины Q к и в малой степени W в. Измерение значений T 1, T 2, T 3 , T 4 , U и I производилось после установления теплового равновесия в системе. Холодопроизводительность Q рассчитывалась по измеренным значениям по формуле (6), а величина разницы температур рассчитывалась в виде Δ T = T 3 – T 2 . Следует отметить, что измеренное значение Δ T ниже реального перепада температур на ТЭМ, поскольку термопары размещены в пазах тепломеров и имеют тепловой контакт с ТЭМ через слой термопасты, на котором теряется некоторая часть произведенного ТЭМ температурного перепада. Рассчитать величину этой потери температурного перепада не представляется возможным из-за неопределенности параметров теплового контакта термопары и ТЭМ.

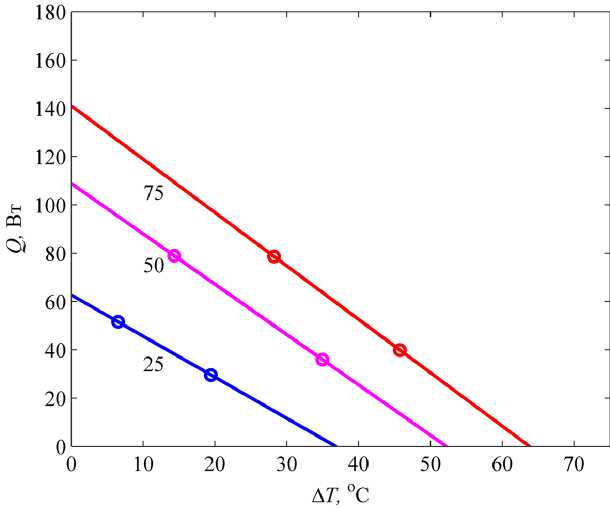

Измерения нагрузочных характеристик проведены в широком диапазоне температур горячей стороны ТЭМ. Для температуры горячей стороны T h = 25 °C рассчитанные значения Q и Δ T на рис. 3 отмечены кружками, соответствующие нагрузочные прямые отображены сплошными линиями этого же цвета. Пунктирными линиями приведены для сравнения нагрузочные прямые из данных производителя, полученные для условий вакуума при T h = 27 °C. Численные значения на графике указывают величину силы тока для соответствующих прямых в процентах от максимальной величины ( I max = 11,8 A). При величине тока I = 0,5· I max и 0,75· I max измеренные нагрузочные прямые расположены ниже соответствующих прямых от производителя. Так, для I = 0,75· I max измеренное значение Т max = 67,4 °C ниже на 5 %, чем по данным производителя ( Т max = 70,7 ○С), а Q max = 151,2 Вт ниже на 7,5 % (у производителя Q max = 163,5 Вт).

Нагрузочные характеристики, как правило, приводятся производителями для одного значения температуры горячей стороны ТЭМ, в то же время в реальных условиях эксплуатации температурные условия могут существенно отличаться. Поэтому определение влияния температурных условий является важным для оценки эффективности термоэлектрических систем охлаждения. Результаты измерений нагрузочных характеристик при температуре горячей стороны ТЭМ T h = 14 °C отображены на рис. 4, здесь численные значения также указывают величину силы тока в процентах от I max . Снижение температуры горячей стороны привело к заметному снижению эффективности ТЭМ, так, для I = 0,75· I max максимальное значение температурного перепада снизилось на 5,3 %, а холодопроизводительности – на 6,6 %.

Рис. 3. Нагрузочные характеристики термоэлектрического модуля при T h = 25 °C, на прямых указана сила тока в процентах от максимального значения I max

Fig. 3. Load characteristics of the thermoelectric module at T h = 25 °C, the lines indicate the current strength as a percentage of the maximum value I max

Рис. 4. Нагрузочные характеристики термоэлектрического модуля при T h = 14 °C, на прямых указана сила тока в процентах от максимального значения I max

Fig. 4. Load characteristics of the thermoelectric module at T h = 14 °C, the lines indicate the current strength as a percentage of the maximum value I max

Нагрузочные характеристики на рис. 3 и 4 приведены только до значений силы тока I = 0,75·Imax. Такое значение силы тока и напряжения производители термоэлектрических систем в сопроводительной документации обычно предлагают в качестве оптимального параметра электропитания ТЭМ [7, 8]. Кроме того, расчеты режимов охлаждения с учетом термических сопротивлений устройств отвода и подвода теплоты показали, что оптимальные значения силы тока могут быть существенно ниже этого рекомендованного значения [9, 10]. В ходе экспериментальных исследований лабораторной модели термоэлектрического холодильни-– 448 – ка максимумы холодопроизводительности также были получены при значениях силы тока I < 0,75·Imax [2].

Нагрузочные прямые на рис. 3 и 4 строились по двум базовым точкам, выбор режимов, соответствующих этим точкам, проводился следующим образом. Правые точки на каждой прямой получены в экспериментах с отключенным нагревателем и работающим вентилятором в номинальном режиме. При определении левых точек мощность нагревателя выбиралась такой, чтобы средняя температура в объеме холодильной камеры равнялась температуре окружающего воздуха. В этом случае теплообмен через стенки корпуса практически отсутствовал, и полное тепловыделение в объеме холодильной камеры равнялось сумме известных потребляемых мощностей вентилятора и нагревателя. Таким образом, в ходе таких экспериментов дополнительно проводилась проверка представленной методики, в результате которой было получено соответствие измеренных тепловых потоков и суммарного тепловыделения в объеме камеры. Следует отметить, что расстояние между базовыми точками для построения нагрузочных прямых может быть расширено за счет смещения правых точек направо путем снижения мощности вентилятора, а левых точек налево при увеличении мощности нагревателя.

Измеренные значения температур и тепловых потоков позволяют с помощью соотношения (1) рассчитать термические сопротивления корпуса, устройств отвода и подвода теплоты. Для определения величины теплового потока через стенки корпуса на основе показаний термопар в тепломерах рассчитывался суммарный тепловой поток Q , поступающий на холодную сторону ТЭМ при отключенном нагревателе. Величина теплового потока через стенки определялась как разница суммарного теплового потока и тепловыделения вентилятора. Для определения величины Δ T измерения температуры воздуха проводились в объеме холодильной камеры и помещении, причем значение внутри камеры вычислялось как средняя арифметическая величина температур на входе и на выходе воздушного теплообменника. В ходе обработки результатов измерений в различных тепловых режимах получено среднее значение термического сопротивления корпуса 1,8 К/Вт при номинальной мощности вентилятора.

Полное термическое сопротивление устройства подвода теплоты, включающего в себя ребра воздушного теплообменника, тепловые контакты, термосифоны и конденсатор, определялось по показаниям термопар как отношение разницы между значениями температуры T 1 и средней температуры воздуха в камере к измеренному суммарному тепловому потоку Q , поступающему к ТЭМ. Термическое сопротивление в различных режимах работы и при номинальной мощности вентилятора находилось в диапазоне от 0,27 до 0,3 К/Вт. Суммарное термическое сопротивление устройства отвода теплоты (жидкостного теплообменника) аналогично определялось как отношение разницы между температурой T 4 и заданной температурой охлаждающей жидкости, поступающей из термостата, к тепловой мощности Q + W , отводимой от горячей стороны ТЭМ. Термическое сопротивление теплоотводящей системы в различных режимах работы имело значения от 0,1 до 0,12 К/Вт.

Таким образом, представленная методика определения тепловых потоков позволяет определить нагрузочные прямые ТЭМ и другие основные характеристики термоэлектрической системы охлаждения. Такие данные необходимы для расчета и оптимизации режимов термоэлектрического охлаждения в реальных условиях эксплуатации [9–11].

Заключение

Представленная методика расчета тепловых потоков в лабораторной модели термоэлектрического холодильника основана на измерении параметров электропитания ТЭМ и значений температуры в системе из двух дифференциальных тепломеров. Методика позволяет измерять тепловые потоки на обеих сторонах ТЭМ при различной тепловой нагрузке, что дает возможность определять основные характеристики в широком диапазоне температурных условий. С помощью данного алгоритма нагрузочные характеристики могут быть установлены в рамках конструкции исследуемой системы охлаждения для реальных условий ее эксплуатации. В ходе проведенных исследований были построены нагрузочные характеристики термоэлектрического модуля ТВ-199–1.4–0.8 (DRIFT-0.8), а также рассчитаны характеристики основных элементов лабораторной модели термоэлектрического холодильника: термические сопротивления устройств подвода и отвода теплоты, корпуса холодильника. Представленная методика определения тепловых потоков и полученные экспериментальные данные могут быть использованы для оптимизации конструкции и режимов работы термоэлектрических систем охлаждения.