Измерение времени с помощью благовоний в Восточной Азии

Автор: Войтишек Елена Эдмундовна, Шмакова Анна Сергеевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Философия и культура Восточной Азии

Статья в выпуске: 4 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

За тысячи лет развития ароматической культуры в странах Восточной Азии накоплен огромный опыт в различных областях применения благовоний, в том числе в сфере календарных расчетов и измерения времени. Анализ артефактов, предметов религиозного культа и повседневного быта свидетельствует о широком использовании благовоний: кроме возжигания палочек и спиралей были изобретены суточные ароматические печати, будильники, а также часы, отмеряющие ночное время в строгой зависимости от сезона. Ароматические часы находили применение в навигации, инженерном деле, придворном и религиозном церемониале, в занятиях ученых, в монастырских и частных школах, чайных домах, служили предметом восхищения поэтов, художников и каллиграфов. Использование курильниц, ароматического сырья и инструментария для измерения времени составляет яркий феномен в культуре Китая, Кореи и Японии, свидетельствуя о высокой адаптивности образов традиционной культуры не только к ежедневным бытовым потребностям, но и к различным достижениям науки и техники. Это находит подтверждение и в настоящее время вместе с производством новых моделей ароматических часов.

Измерение времени, благовония, ароматические часы, благовонные палочки, ароматические печати, Восточная Азия

Короткий адрес: https://sciup.org/147220280

IDR: 147220280 | УДК: 94(5):008+94(5):001.894 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-4-109-124

Текст научной статьи Измерение времени с помощью благовоний в Восточной Азии

Изучение функций аромакультуры в странах Восточной Азии приводит к открытию феномена использования благовоний для астрономических и календарных расчетов, приспособленных к разным практическим целям.

Применение благовоний для отсчета времени в Китае известно с периода Южных и Северных династий (420‒589). В эпохи Тан и особенно Сун (VII‒XIII вв.) использование курильниц, благовонных палочек и ароматических печатей в качестве специфического инструментария для определения времени вошло в повседневный обиход ‒ не только в религиозных службах и чтении сутр в храмах, но и при проведении различных светских мероприятий.

Сфера применения благовоний для календарных и временных расчетов при императорском дворе, в кругу философов, ученых и чиновников вместе с осознанием важности категории времени постепенно распространилась и на жизненные привычки простого народа. Народные способы измерения времени касались ежедневных привычек и потребностей, когда важно было определить время, необходимое для того, чтобы выпить горячего чая, съесть чашку риса, преодолеть некое расстояние, сжечь одну благовонную палочку 1 . При этом если на Западе использование благовоний ограничивалось в основном религиозными или культовыми практиками, то в Китае (и затем в других странах Восточной Азии) им было найдено много сфер практического применения – только в функции измерения времени благовония широко использовались во дворцах, в правительственных учреждениях, буддийских храмах и во время занятий ученых.

Измерение времени в традиционном Китае

С глубокой древности измерение времени в Китае осуществлялось несколькими способами – с помощью солнечных часов (圭表 гуйбяо), водяных клепсидр (漏壶 лоу ху или 刻漏 кэ лоу) и позднее песочных часов (沙漏 ша лоу). Исследователи расходятся во мнении, были ли эти технические устройства изобретены в самом Китае в VII‒VI вв. до н. э. или могли быть заимствованы в результате культурных контактов со странами Передней Азии, но несомненно, что к эпохе Хань (III в. до н. э.) солнечные часы и водяные клепсидры уже широко ис- пользовались при императорском дворе [Духовная культура Китая, 2009. Т. 5. С. 114–115; Старцев, 1978. С. 275].

У перечисленных способов измерения времени постепенно выявились некоторые недостатки и ограничения. Так, водяные клепсидры теряли функциональные свойства при температуре воздуха ниже нуля, солнечные часы – при облачной погоде, а песочные часы – при повышенной влажности. Поэтому впоследствии они были дополнены (а в некоторых случаях и заменены) еще одним способом отсчета времени – с помощью воскурения благовоний (палочек и ароматического порошка) [Войтишек и др., 2020. С. 98].

Ароматические палочки как способ измерения времени

Для измерения времени проще всего было приспособить благовонные палочки: на них наносились отметки или насечки, соответствующие определенным временным промежуткам 2 .

Для точного отсчета времени требовалось строгое соблюдение рецептуры составления ароматического сырья ‒ с тем, чтобы скорость прогорания благовоний оставалась фиксир о-ванной и равномерной. Основу ароматического сырья обычно составляла сандаловая или агаровая древесина, к которой добавлялись другие ингредиенты, регулирующие скорость горения .

Сферы применения благовонных палочек как инструментов измерения времени были самыми разными. Наиболее широко они использовались в стенах храмов для определения времени проведения ежедневных ритуалов и для расчета длительности разнообразных придворных церемоний. До сих пор для отсчета более длительных временных промежутков (в 7 дней, 30 дней и др.) повсеместно в храмах Китая применяются благовония в форме гигантских спиралей (как правило, в поминальных службах).

Помимо этого, ароматические палочки часто использовались и вне религиозной сферы. В Средние века зафиксированы случаи использования палочек и сложных ароматических часов в инженерном и морском деле 4 . До середины ХХ в. китайские шахтеры перед спуском под землю зажигали трехчасовую палочку, которая позволяла им отсчитывать смены. Чиновники, ученые и «люди культуры» часто возжигали благовония во время интеллектуальных встреч, включающих чаепитие, игру в шашки, стихосложение, музицирование, занятия каллиграфией и живописью. Популярным видом досуга было проведение разнообразных интеллектуальных состязаний, когда участники встреч за время горения одной палочки сочиняли стихотворение или создавали художественный экспромт 5 [Войтишек и др., 2020. С. 99].

С использованием благовоний связаны многие необычные технические изобретения в Китае. Во времена династии Юань прославленный придворный астроном и математик Го Шоу-цзин (1231–1316) изобрел «ароматические часы с экраном» ( 屏 风 香漏 пинфэн сянлоу ), а также «ароматические часы в шкафчике» ( 柜香漏 гуй сянлоу ). Устройство этих двух видов часов было схоже: они представляли собой своеобразный контейнер, в который помещалась благовонная палочка – с тем чтобы минимизировать факторы внешнего воздействия (ветер, влажность) на характер и время ее горения 6 . Помимо таких часов китайцы изобрели несколько видов оригинальных «ароматических будильников» ( 火 闹钟 хо наочжун , букв. «часы, [издающие] шум от огня», «огненные часы»). Часто они выполнялись с использованием образов и мотивов традиционной культуры (особой популярностью пользовались ароматические часы в форме драконьих лодок 龙舟香漏 лун чжоу сянлоу , связанные с китайским традиционным праздником в начале лета 端午节 дуаньу цзе ) 7 .

Ароматические печати как инструмент измерения времени

Помимо палочек для измерения времени использовали специфические курильницы, которые назывались ароматическими печатями 香印 сянъинь . На плоской поверхности сосуда с помощью ароматического горючего порошка искусно выкладывали иероглифические знаки либо узоры, соответствующие определенным отрезкам времени. Время определяли в зависимости от того, как огонь продвигался по узкой и извилистой «ароматической дорожке».

Предположительно ароматические печати проникли на территорию Китая вместе с тантрическим буддизмом в VIII в. 8 Воскурение печатей, очевидно, было частью эзотерического ритуала, но невозможно утверждать, что они служили для измерения времени. «Печати Авалокитешвары» индийского происхождения не сохранились, нет и доказательств факта использования в Индии ароматических печатей для измерения времени. Вероятно, использование печатей в качестве инструментов измерения времени было китайским изобретением, которое могло быть введено после того, как появились переводы тантрических текстов.

Важными источниками, проливающими свет на использование этих печатей в быту аристократов, чиновников и людей культуры эпохи Тан, могут служить многочисленные упоминания в литературных произведениях, где речь идет об отсчете времени с помощью возжигания курений.

Приведем несколько примеров.

闲坐烧印香,满户松柏气。 Сянь цзо шао иньсян, мань ху сун бай ци. 火尽转分明,青苔碑上字。 Хо цзинь чжуань фэньмин, цин тай бэйшан цзы.

Без дела сижу, возжигаю печать с ароматом, заполнило двор дыханье сосны, кипариса.

Огонь догорел, стало светлее,

И мох зеленеет письменами на стеле 9 .

Вероятно, под «огнем» подразумевался огонек тлеющей ароматической печати, которая догорела как раз тогда, когда стало светать. Не исключено, что герой стихотворения не мог уснуть и жег одну ароматическую печать на протяжении всей ночи.

У великого танского поэта Бо Цзюйи (772–846) есть следующие строки:

香印朝烟细,纱灯夕焰明。 Сянъин чао янь си, шадэн си янь мин.

Утренний дымок печати с ароматом тонко вьется,

Горит ярко фонарь на вечернем свету 10 .

Видимо, ароматическая печать, зажженная на ночь, к утру догорала, в связи с чем поэт отмечал, что дымок с наступлением утра становился тонким.

Проникновенным лиризмом и наблюдательностью отмечены строки еще одного танского поэта – Чжэн Ао (866–939):

佛前香印废晨烧,金锡当门照寂寥。

Фо цянь сянъинь фэй чэнь шао , цзиньси дан мэнь чжао цзиляо.

Печать с ароматом догорает на утреннем свете перед статуей Будды,

С кольцами посох у входа напротив безмолвно блестит 11 .

Приведенные примеры позволяют предположить, что в эпоху Тан ароматические печати создавались с большой точностью – так, чтобы, будучи зажженными с наступлением ночи, догорать к восходу солнца. Как видно, такие печати широко использовались в буддийском церемониале, в бытовых и эстетических целях.

Подтверждением этого предположения можно считать описание печати в сборнике изречений эпохи Тан и Пяти династий ( 清异录 Цин и лу ), составленном сунским чиновником Тао Гу ( 陶谷 , 903–970), где речь идет о «курениях изогнутой воды» ( 曲水香 цюйшуй сян ):

用香末布篆文木範中,急覆之,是為「曲水香」。

Юн сянмо бу чжуань вэнь муфань чжун , цзи фу чжи , шивэй цюйшуй сян.

[Если] ароматический порошок распределить по письменам, вырезанным в деревянной форме, и быстро перевернуть ее, [то] получатся «курения изогнутой воды» 12 .

Приведенные выше описания курильниц в виде ароматических печатей являются скорее поэтическими и художественными образами – в них нет упоминаний о технических деталях, указывающих на сознательное использование их в качестве приборов для измерения времени. Однако если появление в VIII в. таких курильниц (а тем более «печати Авалокитешвары») и их использование в Китае окутано завесой эзотерических манипуляций, то о «суточной ароматической печати», созданной в XI в., достоверно известно, что с ее помощью уже измеряли время.

«Суточная ароматическая печать» и «печати пяти ночных страж»

Эпоха Сун, отмеченная особым расцветом культуры ароматов в Китае, ознаменовалась изобретением устройства для измерения времени с помощью специальных курильниц в виде ароматических печатей. По всей вероятности, оно появилось в середине XI в. и называлось «суточная ароматическая печать» 百刻香印 байкэ сянъинь (букв. «ароматическая печать ста кэ »), где понятие байкэ («сто кэ ») обозначало отрезок времени, равный дню и ночи 13 . Такая печать горела ровно сутки, в связи с чем такие факторы, как тщательный подбор компонентов ароматического порошка, а также соотношение глубины, ширины, длины «дорожки» и скорости прогорания ароматического сырья, приобретали первостепенное значение.

Самое раннее упоминание ароматической печати «ста кэ » встречается в «Справочнике благовоний господина Чэня» ( 陈氏香谱 Чэнь ши сянпу ). Он был составлен в XII–XIII вв. неким Чэнь Цзином и представляет собой компиляцию сведений из более ранних справочников благовоний, из которых наиболее часто цитируются каталоги Шэнь Ли ( 沈立香谱 Шэнь ли сянпу ) и Хун Чу ( 洪刍香谱 Хун чу сянпу ).

До наших дней дошла цинская копия «Справочника благовоний господина Чэня» 14 . Второй свиток начинается с краткого описания используемых в то время водяных часов, за которым следует такой пассаж:

В год гуйчоу под девизом правления Синин (1073 г.) [случилась] большая засуха. Летом и осенью дожди [выпадали] не в срок, колодцы пересохли, народ с трудом утолял жажду. Тогда [некий чиновник] из Мэйси 15 , ожидающий назначения на должность, впервые изготовил «ароматическую печать ста кэ », [чтобы] с ее помощью определять [время] восхода и заката, и вдобавок создал «ароматические печати пяти ночных страж» 16 .

Из этого упоминания ясно следует, что ароматическая печать «ста кэ » была изобретена в качестве альтернативы водяным часам в период тяжелой засухи. Судя по описанию, печать делилась на 12 секторов, которые были покрыты извилистым геометрическим узором строгой конфигурации. Каждый сектор соответствовал определенному циклическому знаку. Время прогорания ароматической дорожки длиной около 66,6 см в одном секторе равнялось двум астрономическим часам (8,3 кэ ). Все сектора были связаны в один замкнутый контур, поэтому ароматический порошок, видимо, поджигали так, чтобы огонь не расходился сразу в обе стороны. Пользоваться таким устройством можно было, лишь тщательно сверяясь с календарными вычислениями, что могли только те, кто обладал специальными знаниями и навыками.

В «Справочнике благовоний господина Чэня» содержались и подробные указания по созданию «печатей пяти ночных страж» ( 五更印刻 угэн инькэ ), использующихся при измерении ночных страж ( 更 гэн ) 17 . Приводимая в памятнике классификация ароматических печатей основывалась на их размере: при изготовлении этих печатей учитывался фактор изменения продолжительности ночи в зависимости от времени года. Вместе с разной длительностью ночных страж соответственно изменялся и размер печатей. В «Справочнике» приведено описание всех 13 «печатей пяти ночных страж», использовавшихся в течение года.

Более подробная информация о «печатях пяти ночных страж» содержится в более позднем памятнике ‒ известном сочинении Чжоу Цзячжоу «История благовоний» ( 香乘 Сян шэн ) эпохи Мин. В нем представлены схемы дорожек-лабиринтов для ароматического порошка каждой из 13 печатей, указано время года, в которое печати использовались, приведены рецепты душистых смесей, использовавшихся в каждой печати.

К примеру, так в памятнике описывается начальная (первая) печать 上印 шанъинь :

[Используется в период] [c] 10-го дня [сезона] Малых снегов, [включая] Большие снега и зимнее солнцестояние, [по] 3-й день [сезона] Малых холодов. Первая печать [горит в течение] 60 кэ , диаметр – 3,3 цуня, [общая] длина [дорожки] 2,75 чи и не более 18 .

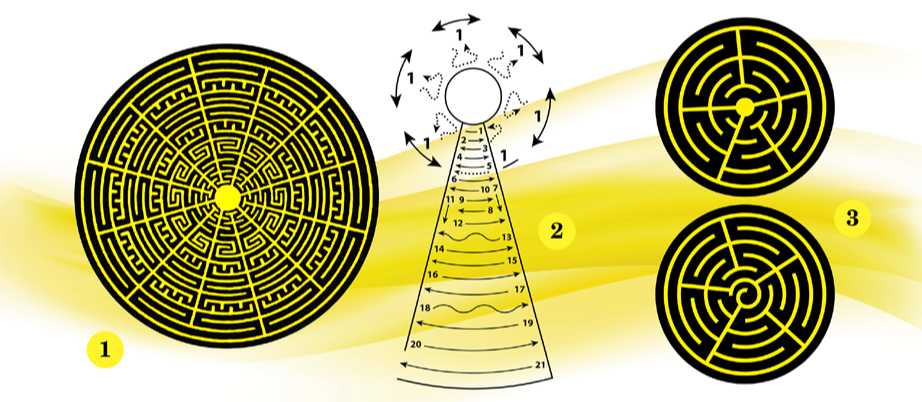

Анализ описания печатей в памятнике «История благовоний» дает основание выделить четыре печати, использовавшихся только один раз в течение года, и еще девять печатей, которые зажигали дважды в год. Судя по рисункам в сочинении, для печатей, которые использовали два раза в год, имелись варианты – «закрытые спирали» и печати с дополнительным витком в центре («открытые спирали») [Чжоу Цзячжоу, 2014. С. 447‒453]. Вероятно, именно путем добавления или перекрытия спирали в центре можно было изменять время воскурения печати в пределах одного кэ , тем самым адаптируя ее под незначительные изменения длины ночи [Bedini, 2005. P. 98–99]. Несложно заметить, что все «печати пяти ночных страж» разделены на пять равных сегментов: когда прогорал один сегмент, это означало, что прошла одна стража. В отличие от суточной печати «ста кэ », лабиринты-зигзаги этих печатей имели начало и конец.

Из приведенных материалов следует, что такие печати, обладая высокой эстетической привлекательностью, были распространенным инструментом измерения времени по крайней мере, начиная с династий Тан и Сун. При этом в справочниках и трактатах ароматические печати обозначаются не только как 香印 сянъинь , а трактуются через понятия, связанные с термином 篆 чжуань («печать», «почерк») 19 . Появление таких образных названий было связано с наблюдением за плавным движением прогорающего благовонного порошка, напоминающего изогнутые линии, выходящие из-под кисти искусного каллиграфа.

Таким образом, появившись в Китае приблизительно в VIII в., ароматические печати поначалу использовались преимущественно в религиозной сфере – с их помощью буддийские монахи отсчитывали время чтения сутр (недаром такие печати называли еще «беззвучными часами» 无声漏 ушэн лоу), определяли распорядок дня. Постепенно использование таких пе- чатей приобрело светский характер – в произведениях литераторов эпохи Тан можно найти множество метафор и ярких образов, связанных с мотивом догорания ароматической печати к утру, что говорит об их использовании для отсчета ночных часов. К эпохе Сун, с изобретением в середине XI в. суточной ароматической печати и специальных устройств для отсчета ночных страж, использование печатей на основе принципа прогорания благовонного порошка в единицу времени стало постепенно завоевывать популярность в кругах аристократов, чиновничества, ученых и представителей художественной интеллигенции 20.

Рис. 1. Китайские ароматические печати

1 – китайская суточная ароматическая печать (по: [Бедини, 2010. Рис. 43]); 2 – схема прогорания ароматического порошка в одном сегменте суточной ароматической печати. Соответствует двум астрономическим часам (120 минут) (по: [Бедини, 2010. Рис. 44]); 3 – китайские ароматические печати «пяти ночных страж» с закрытой и открытой спиралью в центре (по: [Чжоу Цзячжоу, 2014. C. 447‒453])

-

Fig. 1. Chinese Incense seals

-

1 – Chinese Hundred Graduations Incense seal (by [Bedini, 2010. Fig. 43]); 2 – Scheme of burning of aromatic powder in one segment of the Hundred Graduations Incense seal. Corresponds to two astronomical hours (120 min.) (by [Bedini, 2010. Fig. 44]); 3 – Chinese “Five Watch Incense Seals” (The Five Watch Aromatic Notch Timekeepers) with a closed and open spiral in the center (by [Zhou Jiazhou, 2014. P. 447‒453])

-

В китайских научных трактатах, каталогах, литературных эссе, произведениях эстетической мысли XVII–XIX вв. можно часто встретить описания различных типов курильниц и ароматических печатей, используемых для отсчета времени, с анализом их художественных особенностей и функций 21 . Так, в знаменитом романе Цао Сюэциня «Сон в Красном тереме», заслужившим славу подлинной энциклопедии нравов китайского общества конца XVIII в., есть упоминание о «печати пяти ночных страж» 22 . Персонажи романа без труда отгадывают название иносказательно загаданной этой «обиходной вещи», что говорит о популярности такого метода измерения ночных страж в эпоху Цин.

Впоследствии китайские ароматические печати, потеряв часть своих функциональных свойств, превратились из инструмента измерения времени в предмет коллекционирования и эстетического наслаждения. На этом поприще особенно известен мастер Дин Юэху ( 丁月湖 , 1829–1879), который прославился изготовлением разнообразных курильниц и изучил типологию благовонных печатей 23 . До сих пор его труд «Каталог курильниц в виде ароматических печатей» ( 印香鑪式譜 Иньсянлу ши пу ) является ценнейшим источником по истории развития ароматической культуры не только Китая, но и всего региона Восточной Азии 24 .

В настоящее время ароматические печати в Китае ввиду особой сложности в использовании перестали ассоциироваться с инструментарием для измерения времени и остались лишь ценным артефактом в развитии культуры ароматов, служа, прежде всего, для эстетического наслаждения и изысканного развлечения. Функцию измерения времени выполняют лишь благовонные палочки или спирали разного размера, а сфера их использования ограничивается религиозной и ритуальной деятельностью. При этом нельзя сказать, что сейчас не известны другие области использования благовоний для измерения времени: в Китае работают редкостные мастера, которые восстанавливают диковинные ароматические часы времен династий Сун, Юань, Мин 25.

Приспособления для измерения времени с помощью благовоний в Корее и Японии

Если говорить о Корее, то достоверных источников по данной теме крайне мало, что объясняется и плохой сохранностью исторического материала, и трудностями его интерпретации. Лишь в письменных памятниках XVIII‒XIX вв. зафиксирована информация о том, что население Корейского полуострова издавна пользовалось ароматическими часами, аналогичными китайским. При этом трудно сказать, были ли они местного производства или когда-то привезены из Китая. Возможно, часть из них изготовлялась местными мастерами.

Так, в «Трактате об устройствах для измерения [времени]» (儀器輯說 Ыйги чипсоль) чиновника Нам Бёнчхоля (南秉哲), опубликованном в двух томах в 1859 г., содержится запись о том, что жители государства Силла использовали ароматические вещества для измерения времени с VI в. Автор трактата также указывает, что в периоды Корё (935–1392) и Чосон (1392–1910) в домах аристократов ароматические часы пользовались большой популярностью 26. Эта краткая информация может считаться достоверной ‒ именно в период Трех государств (Когурё, Пэкче и Силла) в начале нашей эры начинается активный культурный обмен между Китаем и Кореей, повлиявший в дальнейшем на развитие корейской культуры и философской мысли 27. Государства Когурё и Пэкче имели дипломатические отношения с Китаем в период Южных и Северных династий, а правители Силла активно взаимодействовали с ним в эпоху Тан [Хан Ёнъу, 2010. С. 104].

Согласно материалам хроник «Исторические записи Трех государств» ( 三國史記 Самгук саги , 1145) и «Оставшиеся сведения о Трех государствах» ( 三國遺事 Самгук юса , 1285), с самого начала существования государства Когурё (37 г. до н. э. – 668 г. н. э.) корейцы вместе с заимствованием китайской письменности и буддизма 28 начали постепенно осваивать применение ароматических средств в религиозных и повседневных целях [Ким Бусик, 1995; Ирён, 2018].

Этому способствовал и собственный богатый опыт населения Кореи в изучении свойств ароматических растений и субстанций, в изготовлении сосудов для их воскурения. Вершиной развития ароматической культуры древней Кореи можно считать знаменитую бронзовую позолоченную курильницу государства Пэкче ( 百済金銅大香爐 ) ‒ уникальное изделие, созданное на рубеже VI‒VII вв. и символически отражающее целый комплекс религиознофилософских представлений, включая даосско-буддийские идеи, местные культы, локальные варианты дворцовых церемоний, повседневные практики населения [Войтишек, 2019].

Недостаточная источниковая база не позволяет точно проследить, как развивалась и совершенствовалась традиция использования благовоний на Корейском полуострове‒ в час т-ности, при измерении времени. Тем не менее, часть крупных музеев Кореи располагает редкими экспонатами таких изделий. Так, в Музее времени г. Чондонджин представлена поздняя точная копия китайских ароматических часов в виде драконьей лодки 29 .

На Японском архипелаге, где тоже довольно рано познакомились со свойствами ароматических растений 30 , благовония были приспособлены и для измерения времени. Есть свидетельства, что такие технические устройства попали в Японию еще до периода Нара (710‒794) 31 ‒ они использовались в религиозных и практических целях.

Так, ароматические часы 香 (®нш ко: ( бан ) докэй (букв. «часы (на подставке) с благовониями») 32 были заимствованы из Китая в эпоху Нара. Они представляли собой массивные деревянные лакированные кубические чаши с ящичком внизу, где хранили утварь (подставки и емкости для благовоний, валик, выравнивающие палочки и доски, ложки для порошка и пр.). При проведении религиозных ритуалов часы устанавливали перед статуями в буддийских храмах и изображениями бодхисаттв, их особенно ценили за безопасность и постоянную скорость прогорания благовонного порошка. В четырех секторах, по углам подставки с помощью специальных деревянных рамок с прорезями в виде зигзагов на уплотненный слой пепла наносили мелкий ароматический порошок, который затем поджигали. По всей длине зигзагообразной дорожки через равные промежутки устанавливали специальные метки. Время определяли по скорости прогорания ароматической дорожки 33 .

Один из экземпляров таких ароматических часов хранился в императорской сокровищнице Сё:со:ин (正倉院). Поскольку на нем выгравированы знаки на санскрите, есть предположение, что в Японию эти приспособления попали через Китай из Индии. В периоды Асука-Хэйан (VII‒XII вв.) такие часы использовали при специальном Ведомстве ритуалов (陰陽寮 Онъё:рё:), управляющем при императорском дворе календарными и астрономическими расчетами, гаданиями, различными празднествами. По этим часам настраивали звучание колокола, возвещающего простым людям о времени тех или иных событий. Кроме отправления разнообразных религиозно-культовых мероприятий (медитаций, храмовых служб, ритуалов погребения) такие часы тогда использовали для контроля времени подачи воды на заливные рисовые поля, а также и в других практических целях .

Ароматические часы 線香時計 сэнко:-токэй (букв. «часы с благовонными палочками») представляли собой деревянный ящик с поддоном для хранения палочек и прочей утвари. В углубленной верхней части ящика, заполненной пеплом, четкими рядами устанавливались металлические держатели благовонных палочек, куда как раз вставлялись палочки перед началом какого-либо мероприятия. Такие устройства использовались в частных школах 寺子屋 тэракоя в эпоху Эдо (1603‒1868) и в период Мэйдзи (с 1868 г. вплоть до начала XX в.), отмеряя время уроков. Кроме того, они служили также своеобразным таймером занятости гейш при приеме гостей (стоимость обслуживания рассчитывалась по количеству сожженных благовонных палочек – одна палочка прогорала примерно за 30 минут) 35 .

Рис. 2. Корейские и японские ароматические часы:

1 – корейские часы в форме драконьей лодки (китайский аналог). Музей времени г. Чондонджин Республики Корея (пров. Канвондо). URL: www.http://timemuseum.org; 2 – японские ароматические часы на подставке (香時計 ко: докэй) с дополнительными аксессуарами. Музей часовой компании Сэйко в Токио (URL: www.museum.seiko.co.jp); 3 – японские ароматические часы 線香時計 сэнко: токэй (букв. «часы с благовонными палочками»). Корпорация изящных искусств Ивано (URL: www.Iwano.biz) Коллаж И. А. Аксенова

Fig. 2. Korean and Japanese Incense timers

1 – Korean dragon boat timer (Chinese counterpart). Chondongjin Museum of Time, Republic of Korea (Kangwon Province). URL: www.http://timemuseum.org; 2 – Incense timer on a stand ( 香時計 kou dokei ) with additional accessories The Seiko Museum Ginza in Tokyo (URL: www.museum.seiko.co.jp );

3 – Japanese Incense timer 線香 時 計 senko: tokei (lit. “timer with incense sticks”).

Collages by I. A. Axenov

В настоящее время такие устройства по понятных причинам не используют, но иногда демонстрируют желающим в клубах и арт-галереях на специальных занятиях по изучению японского искусства благовоний 香道 ко:до: (букв. «путь аромата»). В современной Японии и в этой области сила традиции велика: на фоне бума аромакультуры, продолжающегося последние десятилетия, недавно было найдено оригинальное бизнес-решение. Крупнейшие часовые компании и производители благовоний вместе с химиками-технологами объединили свои усилия по производству новых видов продукции. Речь идет о том же понятии – «ароматические часы» ( 香時計 ко: докэй ), но переосмысленном в нынешних реалиях. Японские производители предлагают потребителям разнообразные виды наручных и настольных ароматических часов, умело используя концепцию «антистресс-эффекта», сопутствующего активной деятельности жителей современных мегаполисов. Корпус наручных часов, как и браслеты, источающие приятные ароматы, выполнены в разной цветовой гамме, с эффектными вариантами дизайна для разных категорий покупателей 36 . Новые виды курильниц и благовоний оснащены специальными временными метками, что дает возможность следить за течением времени, наслаждаясь и изысканными ароматами, и элегантным дизайном.

Что касается ароматических печатей 香印 сянъинь , до сих пор популярных в китайской культуре, в Корее они особенно не прижились, а в Японии их продолжают широко использовать (но в другом качестве) в искусстве благовоний . Для наслаждения ароматами маленькие цветные прессованные печатки с душистыми компонентами ( 印香 инко: ) кладут на горячий пепел в курильницу 37 . В функции измерения времени ароматические печати сейчас практически не используются ‒ даже в буддийских храмах по преимуществу поджигают только благовонные палочки, спирали и смеси из мелко толченой душистой древесины 38 .

Выводы

За прошедшие сотни и тысячи лет развития ароматической культуры в странах Восточной Азии накоплен огромный опыт в применении благовоний, в том числе в сфере календарных расчетов и измерения времени.

Анализ артефактов, предметов религиозного культа и повседневного быта свидетельствует о большой вариативности в использовании благовоний: кроме возжигания палочек, спиралей и конусов были изобретены суточные ароматические печати, будильники, а также часы, отмеряющие ночное время в строгой зависимости от календарного сезона. Различные виды ароматических часов отличались большой функциональностью, находя применение во многих областях ‒ в навигации, инженерном деле , придворном и религиозном церемониале, в занятиях ученых, в монастырских и частных школах, чайных домах, они служили предметом восхищения поэтов, художников и каллиграфов.

Это лишний раз подтверждает, что опыт применения благовоний в странах Восточной Азии нуждается в тщательном изучении, которое должно опираться на анализ целого комплекса источников – письменных (трактаты, технические руководства, каталоги, поэтическое наследие), художественных (изделия декоративно-прикладного искусства, инструментарий искусства благовоний), а также этнографических и антропологических материалов. При этом нельзя не отметить, что по сравнению с большим количеством китайских и японских источ- ников, культурное наследие Корейского полуострова отличается значительными лакунами, что существенно затрудняет интерпретацию материала.

Использование курильниц, ароматического сырья и различного инструментария для измерения времени составляет удивительный феномен в странах Восточной Азии, свидетельствуя о высокой адаптивности символов и образов традиционной культуры, ритуала и магических практик не только к ежедневным бытовым потребностям, но и к различным достижениям науки и техники.

Bedini Silvio. The Trail of Time: Time Measurement with Incense in East Asia. Cambridge University Press, 2005. 368 p.

Zhou Jiazhou . Xiang sheng [ 周嘉胄。香乘 ]. The history of incense. Beijing, Jiuzhou chubanshe, 2014, 560 p. (in Chin.)

Материал поступил в редколлегию

Received

15.01.2021

Список литературы Измерение времени с помощью благовоний в Восточной Азии

- Войтишек Е. Э. Корейская курильница Пэкче и традиция использования курильниц бошаньлу в Восточной Азии // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18, № 10: Востоковедение. С. 24–40. DOI 10.25205/1818-7919-2019-18-10-24-40

- Войтишек Е. Э., Речкалова А. А. Агаровое дерево как феномен ароматической культуры Японии: классификации и функции // Японские исследования. 2020. № 3. С. 65–89. DOI 10.24411/2500-2872-2020-10020

- Войтишек Е. Э., Рябышев П. Д., Хассун И. А. Использование благовоний для измерения времени в традиционном Китае // Актуальные вопросы изучения истории, международных отношений и культур стран Востока: материалы конф. Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2020. C. 97–103. DOI 10.25205/978-5-4437-1147-8-97-103

- Джарылгасинова Р. Ш. Этногенез и этническая история корейцев по данным эпиграфики (Стела Квангэтхо-вана). М.: Наука, 1979.182 с.

- Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. М. Л. Титаренко. Т. 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование. М.: Вост. лит., 2009. 1087 с.

- Ирён. Оставшиеся сведения [о] Трех государствах (Самгук юса) / Пер. с ханмуна, вступ. ст., коммент. и указ. Ю. В. Болтач. СПб.: Гиперион, 2018. 894 с.

- Ким Бусик. Самгук Саги (Исторические записи Трех государств): в 3 кн. / Пер. и коммент. М. Н. Пака. М.: Вост. лит., 1995. Кн. 2: Летописи Когурё, Пэкче. Хронологические таблицы. 405 с.

- Комиссаров С. А. Самое раннее археологическое свидетельство об игре любо в Древнем Китае // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. Т. XX. С. 191–193.

- Ли Сюэцинь. Боцзюй чжань юй гуйцзюй вэнь [博局占与规矩纹]. Гадательная доска для игры любо и геометрические узоры // Вэньу. 1997. № 1. С. 49–51.

- Старцев П. А. О китайском календаре // Историко-астрономические исследования / Отв. ред. Л. Е. Майстров. М., 1975. Вып. 12. С. 253−317.

- Цао Сюэцин. Сон в Красном тереме / Пер. и коммент. В. Панасюка, Л. Меньшикова. М.: Полярис, 1997. Т. 1. 879 с.

- Чжоу Цзячжоу. Сян шэн [周嘉胄。香乘]. История благовоний. Пекин: Цзючжоу чубаньшэ, 2014. 560 с. (на кит. яз.)

- Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан // М.: 1981. 608 с. Серия: Культура народов Востока.

- Bedini Silvio. The Trail of Time: Time Measurement with Incense in East Asia. Cambridge University Press, 2005. 368 p.