Изображения оружия и знамен тохарских воинов на фресках Карашара, Кызыла и Шорчука (по материалам Альберта фон Ле Кока)

Автор: Борисенко Алиса Юльевна, Худяков Юлий Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

В последние годы научное наследие европейских ученых, исследовавших в конце XIX - начале XX в. древние и традиционные культуры разных народов, населявших Восточный Туркестан, активно изучается российскими востоковедами и археологами. Важное место занимают научные труды немецких археологов, в том числе Альберта фон Ле Кока. В статье анализируются изображения воинов на фресках из нескольких археологических памятников, обнаруженных на территории Синьцзяна в начале ХХ в. А. фон Ле Коком. В составе германских научных экспедиций он в течение ряда лет описывал древние и средневековые объекты и опубликовал несколько книг по археологии Восточного Туркестана. По его мнению, на настенных росписях памятников Карашар, Кызыл и Шорчук изображены тохарские воины. Они одеты в сферические шлемы и длинные панцири, похожие на доспехи иранских воинов, использовавшиеся в раннем Средневековье, в период правления в Персии династии Сасанидов. Воин на фреске из Кызыла изображен в шлеме с крыльями, на древке копья показано навершие в виде головы дракона. По мнению А. фон Ле Кока, подобные экземпляры были характерны для воинов Парфии. В руке у всадника из Карашара изображено знамя с полотнищем полукруглой формы и двумя треугольными окончаниями. Тохарский всадник на настенной росписи из памятника Шорчук воспроизведен со щитом овальной формы, к поясу подвешены меч в ножнах, лук в налучье и колчан. Благодаря этим настенным росписям исследователи обладают информативными иллюстративными источниками для реконструкции комплекса вооружения тохарских воинов Восточного Туркестана периода раннего Средневековья.

Восточный туркестан, раннее средневековье, изображения воинов, панцири, шлемы, щиты, знамена

Короткий адрес: https://sciup.org/147219805

IDR: 147219805 | УДК: 903.22 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-7-125-132

Текст научной статьи Изображения оружия и знамен тохарских воинов на фресках Карашара, Кызыла и Шорчука (по материалам Альберта фон Ле Кока)

Во второй половине XIX – первые десятилетия XX в. поисками и раскопками разновременных археологических памятников на территории Синьцзяна занимались ученые и путешественники из разных стран Европы, Америки и Восточной Азии: России,

Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии, Швеции, США и Японии.

Среди европейских ученых, исследовавших древности Восточного Туркестана в начале XX в., существенный вклад в изучение древних и средневековых памятников

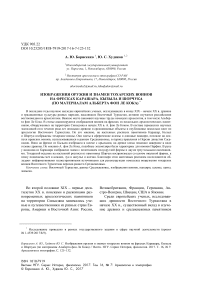

Изображения тохарских воинов на фресках Синьцзяна:

1 – фреска из Карашара; 2 – фреска из Кызыла; 3 – фреска из Шорчука (по А. фон Ле Коку: [Le Coq A., 1928. Abb. 29–31])

этого региона внесли немецкие ученые-археологи, работавшие в составе экспедиций Берлинского музея народоведения и Этнографического общества. Они начали анализировать синьцзянские древности в 1901–1903 гг. [Восточный Туркестан, 1988. С. 19–28; Восточный Туркестан, 1995. С. 359–430; Кляшторный и др., 1991. С. 125– 129; Худяков, Комиссаров, 2002. С. 15–23; Попова, 2008. С. 37]. Результаты этих научных изысканий нашли отражение в трудах Г. Хута и А. Грюнведеля [Hüth, 1901. S. 150– 157; Grünwedel, 1912]. В дальнейшем всесторонним анализом древних и средневековых памятников занимался сотрудник Берлинского музея Альберт фон Ле Кок. Он возглавлял научные экспедиции Прусской королевской академии и Берлинского музея в 1904–1906 гг., в 1905 и 1906 гг. участвовал в научных экспедициях совместно с А. Грюн-веделем, в 1913 и 1914 гг. продолжил работать во главе экспедиции в Восточном Туркестане. В ходе исследований проводились раскопки многих археологических комплексов, собраны разнообразные вещественные, изобразительные и этнографические материалы, изучены памятники письменности, относящиеся к культурам разных древних и средневековых этносов Синьцзяна. Результаты работ были опубликованы в нескольких монографиях и научно-популярных книгах [Le Coq, 1916; 1925; 1928]. Несмотря на то что изображения воинов с оружием на фресках из Восточного Туркестана неоднократно становились объектами исследования, далеко не все рисунки привлекли внимание современных ученых. В обобщающем научном очерке о вооружении народов Восточного Туркестана в древности и раннем Средневековье, подготовленном М. В. Гореликом, для анализа были использованы некоторые схематичные прорисовки предметов вооружения, в том числе шлемов с фресок из Кызыла и Шорчука, скопированных в начале ХХ в. немецкими исследователями [Восточный Туркестан, 1995. Табл. 54, 5, 9].

В составе изученных А. Фон Ле Коком настенных росписей, имеются рисунки средневековых воинов на расписных фресках из нескольких местонахождений Восточного Туркестана, которые он отнес к европеоидному тохарскому населению раннего Средневековья [Le Coq, 1928. S. 169, 171]. Среди них самостоятельным объектом для ору-жиеведческого анализа могут быть фигуры воинов с оружием и в доспехах на памятниках Карачара (Карашара), Кызыла и Шорчу-ка (см. рисунок).

На фрагменте фрески из памятника в окрестностях Карачара показана фигура всадника верхом на коне (рисунок сохранился не полностью – от лошади осталась только коротко остриженная грива, шея и круп; седло имеет вертикальную дуговидную заднюю луку) [Ibid. Abb. 29]. У человека овальные очертания лица, тонкие брови, узкие глаза, прямой нос, неширокие усы и маленький рот. На голове показан шлем со сферическим куполом, в составе которого имеется несколько пластин, окаймленных вокруг нижнего края узкой полоской – обручем. По боковым сторонам и затылочной части от шлема находится бармица. Всадник изображен в защитном доспехе, отмеченном горизонтальными полосами, которые, скорее всего, представляют собой ряды, составленные из металлических панцирных пластин. На обеих руках, от кистей до локтей, имеются наручи. К поясу на узком ремешке подвешено длинное клинковое оружие без перекрестия, с округлым навершием. Левая рука согнута в локте, видимо, она держит поводья. В правой, также согнутой в локте, мужчина держит в вертикальном положении древко знамени. Полотнище знамени полукруглое с узкой дуговидной полосой на по- лотнище и двумя косицами на верхнем и нижнем окончаниях [Ibid. Abb. 29] (см. рисунок, 1).

На фреске из местонахождения в окрестностях Кызыла имеется рисунок воина в «крылатом» шлеме, с округлым щитом и «драконовидным вымпелом» [Ibid. Abb. 30]. Согласно имеющемуся уточнению в работе М. В. Горелика, этот рисунок происходит из памятника «Пещера с голубями» [Восточный Туркестан, 1995. Табл. 54, 5 ]. Подчеркнута европеоидная внешность изображенного человека, в том числе вытянутое лицо с овальным подбородком, узкими бровями, заостренным носом, узкими характерными подстриженными усами и маленьким ртом. На голове изображен шлем со сферическим куполом, состоящим из четырех горизонтальных полос, одна из которых заполнена небольшими кружками. Он увенчан цилиндрическим навершием с расширением в верхней части и сферическим окончанием с кольцевой петлей. С обеих сторон купола шлема нарисованы вертикально укрепленные фигурные крылья, по его боковым сторонам – расширенные к нижней части детали бармицы. Ниже головы мужчины расположен небольшой фрагмент, который, скорее всего, должен относиться к его кольчатому доспеху. За головой показан округлый щит с широким ободком по краю. Выше щита находится копье с удлиненноромбическим наконечником. К нему прикреплено «драконовидное» навершие с цилиндрическим, расширенным к нижней части, раструбом и треугольными клиновидными окончаниями (см. рисунок, 2 ).

Данное навершие напоминает прорисовку воздушного змея. Близкие по конструктивным особенностям экземпляры боевых наверший были характерны для кангюйских воинов в Средней Азии и сарматских всадников в Восточной Европе. Похожее навер-шие выгравировано у одного из всадников на поясной костяной пластине из Орлатско-го могильника, исследованного в Узбекистане. Они определены в качестве воинов государства Кангюй [Пугаченкова, 1989. С. 150].

На фреске из местонахождения Шорчук имеется рисунок вооруженного и облаченного в защитный доспех человека, сидящего верхом на коне [Le Coq, 1928. Abb. 31]. По уточнению М. В. Горелика, рисунок был обнаружен на памятнике «Пещера осады горо- да» [Восточный Туркестан, 1995. Табл. 54, 9]. У изображенного воина неширокое лицо с дуговидными, соединенными над переносицей, бровями, узкие глаза, прямой нос, маленький рот, небольшие усы и бородка, подчеркнута европеоидная внешность. Правая рука согнута в локтевом суставе, ладонь поднесена к груди. Большой и указательный пальцы правой руки вытянуты вверх, остальные согнуты. Возможно, человек держит руку в определенной, охранительной позе, пытаясь символически предотвратить негативное воздействие на себя извне. Левой рукой он удерживает поводья конской узды. На голове шлем со сферическим куполом, составленным из нескольких частей, соединенных накладными полосками. Верхняя часть шлема увенчана небольшим на-вершием, по нижнему краю он окаймлен широким обручем и снабжен бармицей, закрывающей заднюю часть головы и шею. Мужчина одет в длиннополое защитное одеяние, разделенное на горизонтальные полосы, которые, вероятно, состоят из панцирных пластин. Руки от запястий до локтей прикрыты наручами. На ногах плотно облегающая ступни обувь. На пояснице узкой полоской показан пояс с округлой бляхой, к нему с левой стороны подвешено оружие. В составе оружейного комплекса находится меч с крестообразным перекрестием, короткой рукоятью и прямым клинком, вложенным в ножны с овальным наконечником. Поверх меча к поясу прикреплен лук, помещенный в налучье – узкий, плавно изогнутый чехол. Над верхним окончанием налучья возвышается один конец лука с натянутой на него тетивой. Поверх налучья к поясу прикреплен колчан с расширенной верхней частью и приемником, постепенно сужающимся к днищу. За спиной у всадника на ремешке находится щит овальной формы, окаймленный по краю двойным обручем. Всадник сидит на широком чепраке округлой формы с выделенной полосой по краю. Чепрак укреплен на теле лошади длинными, узкими ремешками. Лошадь изображена с крупной головой, на которую надета узда с тонкими ремешками и изогнутыми псалия-ми. У коня выделена короткая, дугообразно изогнутая шея с коротко остриженной гривой, широкие грудь и круп, прямо стоящие ноги и короткий, вероятно, специально остриженный хвост (см. рисунок, 3).

Свои соображения о развитии оружия и защитных доспехов у тохаров Синьцзяна А. фон Ле Кок изложил в ряде опубликованных им научных трудов. По его мнению, как одежда, так и вооружение древних жителей Восточного Туркестана, носили, преимущественно, отчетливо выраженный «иранский характер» [Le Coq, 1925. S. 11]. Среди защитных доспехов на фресках Восточного Туркестана он выделил «пластинчатый панцирь», который, по его представлениям, должен был включать доспех из удлиненной защитной брони, составленной из железных панцирных пластинок, нанизанных на ремешки. В то же время в одной из своих научных работ он утверждал, что, состоявшее из защитных чешуек или пластинок панцирное защитное покрытие предназначалось для защиты верхней части тела воина, тогда как ноги должны были защищать кольчужные или пластинчатые панцирные штаны и поножи [Ibid.]. Наряду с подобными комбинированными средствами индивидуальной металлической защиты у некоторых воинов на фресках Восточного Туркестана исследователь отмечал «сияющие» или «лубочные» панцири, защитные покрытия которых состоят из больших и широких панцирных пластин, украшенных гравированными рисунками Будды и других персонажей буддийского пантеона, названных им «святыми». Ученый выразил удивление по поводу того, что защитное покрытие, состоящее из «сплетенных колец», как это ни странно, не встречается на синьцзянских фресках в качестве «защиты тела», а использовано только «в качестве защиты ног, а также рук». А. фон Ле Кок усмотрел «поразительное сходство» между пластинчатой панцирной броней тохарских воинов, изображенных на фресках Восточного Туркестана, с «длинной защитной одеждой ассирийцев». По его мнению, панцирь с прямоугольными пластинами носил воин, который нарисован на фреске в Шорчуке. По предложенной им исторической интерпретации, иранские и тохарские племена из Центральной Азии заселили долины Юлду-за и Кайду [Ibid. S. 11]. Однако, согласно современной терминологии защитного вооружения, принятой в российском оружие-ведении, панцирь, который А. фон Ле Кок назвал «пластинчатым», точнее именовать «ламеллярным» [Горелик, 1993. С. 134].

В упомянутой ранее работе М. В. Горелика отмечено, что у воина, фигура которого изображена на фреске из «Пещеры осады города» в Шорчуке, показан «наруч-налокотник» [Восточный Туркестан, 1995. Табл. 53, 10 ].

На основании тщательного анализа настенных росписей в Восточном Туркестане А. фон Ле Кок предложил выделить разные типы шлемов и отметил сходство некоторых из них с ассирийскими и иранскими боевыми наголовьями периода правления в Персии династии Сасанидов [Le Coq, 1925. S. 13]. По его заключению, среди боевых наголовий, воспроизведенных у воинов на настенных росписях из Восточного Туркестана, присутствуют «сасанидские крылатые шлемы». В своей более «простой форме» они появляются на фресках, которые были обследованы в пределах лежащего далее на востоке оазиса Карачар-Курла [Le Coq, 1928. S. 170–171]. Согласно оценке М. В. Горелика, данные о шлемах воинов Восточного Туркестана благодаря большому количеству изобразительных источников появляются с раннего Средневековья. Одним из выделенных им типов является «полусферическое оголовье, переходящее к сфероконическому или узкому цилиндрическому навершию». Среди них очень «редко можно предполагать цельнокованные оголовья». Гораздо чаще (или почти всегда) на фресках показаны шлемы, купол которых склепан «из отдельных секторов, иногда перекрывая места стыков узкими, нередко фигурно вырезанными полосами металла» [Восточный Туркестан, 1995. С. 422–423]. В качестве одной из иллюстраций шлема со сферическим куполом он привел прорисовку боевого наголовья воина из Шорчука [Там же. Табл. 54, 9 ].

Достаточно кратко А. фон Ле Коком были охарактеризованы щиты на фресках из Восточного Туркестана. Исследователь отметил, что некоторые из них имеют округлую форму. Однако, по его предположению, воины ими «не пользуются», поскольку щиты нарисованы у них, как правило, за спиной [Le Coq, 1925. S. 14]. С таким предположением трудно согласиться. Было бы точнее определить, что тохарские воины носят щиты за спиной в походном положении, пристегнутыми ремнями. В случае необходимости они могут привести его в боевое положение, надев щит на левую или правую руку.

-

А. фон Ле Коком описано и длинноклинковое оружие тохарских воинов Восточного Туркестана. Это мечи «со слишком длинным, но тонким, для использования двумя руками клинком с крестообразно устроенной рукоятью и грибовидным навершием» [Ibid. S. 15]. Такой меч, вложенный в ножны и подвешенный к поясу с левого бока, нарисован у конного воина из Шорчука [Le Coq, 1928. Abb. 31].

-

А. фон Ле Кок указал, что налучье у тохарских воинов состоит из «длинного узкого футляра, изготовленного из шкуры тигра (пантеры), по форме линии распрямленного лука» [Le Coq, 1925. S. 21].

По мнению М. В. Горелика, основным типом налучья «в раннесредневековом Восточном Туркестане, как и в степях Евразии, Средней Азии и Китае, был длинный узкий чехол из кожи или шкуры, в котором хранился лук со спущенной тетивой». Он употреблялся в течение III–IV вв., а в дальнейшем с VIII–IX вв. луки помещали в налучья с надетой тетивой. Однако в качестве одной из иллюстраций к этому утверждению им приводятся сразу два налучья, в одном из которых имеется лук с надетой тетивой [Восточный Туркестан, 1995. С. 380; Табл. 46, 15 ]. На наш взгляд, в этом случае воспроизведен лук в налучье, как и у воина из Шор-чука [Le Coq, 1928. Abb. 31].

В отличие от налучья колчаны тохарских воинов представляют собой футляры для стрел, расширенные книзу и выпуклые в верхней части [Le Coq, 1925. S. 21]. Такие колчаны с карманом, действительно, изображены у некоторых конных и пеших воинов на фресках Восточного Туркестана [Ibid. Fig. 33, 95, 96]. Однако на фреске из Шорчука нарисован колчан несколько иной формы – с расширенным верхом, сужающийся к нижней части и днищу [Le Coq, 1928. Abb. 31].

Внимание А. фон Ле Кока привлекли также необычные знамена тохарских воинов. По его мнению, со знаменами, похожими на драконовидное навершие из Кызыла, римляне могли познакомиться в ходе военных действий против парфян. О форме флага, показанного на одном рисунке в виде полукруглого сегмента с двумя вымпелами, он высказался как о «странной» форме для знамени [Ibid. S. 174]. Однако, как было отмечено, близкие по форме драконовидные навершия были присущи не только парфян- ским воинам. Судя по упомянутой выше композиции, выгравированной на поясной пластине из Орлатского могильника, они применялись кангюйскими воинами [Пуга-ченкова, 1989. С. 150]. В евразийских степях драконовидные навершия были типичны для сарматов. По имеющимся сведениям китайских источников, в раннем Средневековье схожие навершия, но не с драконьей, а с «золотой волчьей головой» и бунчуками, использовали древние тюрки [Бичурин, 1998. С. 229]. Знамена, флаги и вымпелы с двумя косицами, которые показались А. фон Ле Коку «странными», широко использовались тюркскими народами Центральной Азии в Средние века. Знамена с прямоугольными полотнищами и тремя косицами были характерны для курыкан Прибайкалья [Окладников, 1951. С. 148–149]. Знамена и вымпелы с двумя косицами использовались енисейскими кыргызами [Бичурин, 1998. С. 352].

Таким образом, скопированные и проанализированные А. фон Ле Коком изображения тохарских воинов на настенных росписях Карачара, Кызыла и Шорчука, являются важным источником по истории военного дела народов Синьцзяна на рубеже хунно-сяньбий-ской и древнетюркской исторических эпох. Они свидетельствуют об определенном своеобразии наступательного и защитного вооружения тохарских воинов.

Список литературы Изображения оружия и знамен тохарских воинов на фресках Карашара, Кызыла и Шорчука (по материалам Альберта фон Ле Кока)

- Бичурин Н. Я. [Иакинф] Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Алматы: ТОО «Жалын баспасы», 1998. Ч. 1. 390 с.

- Восточный Туркестан в древности и раннем Средневековье: Очерки истории / Отв. ред. С. Л. Тихвинский, Б. А. Литвинский. М.: Вост. лит., 1988. 449 с.

- Восточный Туркестан в древности и раннем Средневековье: Хозяйство, материальная культура / Отв. ред. Б. А. Литвинский. М.: Вост. лит., 1995. 523 с.

- Горелик М. В. Оружие древнего Востока (IV тысячелетие - IV в. до н. э.). М.: Наука, 1993. 349 с.

- Кляшторный С. Г., Колесников А. А., Басханов М. К. Восточный Туркестан глазами европейских путешественников. Алматы: Гылым, 1991. 184 с.

- Окладников А. П. Конь и знамя на ленских писаницах // Тюркологический сборник. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Вып. 1. C. 143-154.

- Попова И. Ф. Российские экспедиции в Центральную Азию на рубеже XIX-XX веков // Российские экспедиции в Центральную Азию в конце XIX - начале XX века. СПб.: Славия, 2008. С. 11-39.

- Пугаченкова Г. А. Древности Мианкаля. Из работ Узбекистанской искусствоведческой экспедиции. Ташкент: Изд-во «Фан», 1989. 204 с.

- Худяков Ю. С., Комиссаров С. А. Кочевая цивилизация Восточного Туркестана: Учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2002. 156 с.

- Grünwedel A. Altbuddistischen Kultstatten in Ostturkistan. Berichte über archäologische Arbaiten von 1906-1907 bei Juca, Quarasar und Oase Turfan. Berlin: D. Reimer, E. Vonsen, 1912. 370 S.

- Hüth G. Die neue archäologische Ent-deckungen in Ostturkistan // Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Berlin: Verlag von A. Ascher und Co., 1901. S. 150-157.

- Le Coq A. Volkskundliches aus Ostturki- stan. Berlin: D. Reimer, E. Vonsen, 1916. 72 S.

- Le Coq A. Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte MittelAsiens. Berlin: D. Reimer, E. Vonsen, 1925. 107 S.

- Le Coq A. Von Land und Leuten in Ost-turkistan. Leipzig: J. C. Heinrichs, 1928. 183 S.