Изотопные исследования скелетных останков людей из гробницы храма в Горзувитах: хронология, особенности питания, мобильность

Автор: Добровольская М.В., Мастыкова А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Комплексные исследования

Статья в выпуске: 260, 2020 года.

Бесплатный доступ

Палеоантропологические материалы из коллективного погребения в храме в Горзувитах исследованы с целью получения сведений о времени функционирования гробницы. Минимальное число индивидов в гробнице - 20. Это мужчины, женщины и дети разных возрастов. Результаты радиоуглеродного датирования 14 образцов указывают использование погребального сооружения с VII по XII в. Однако анализ изотопного состава азота и углерода коллагена костной ткани дает основание предполагать значительный резервуарный эффект, обусловленный употреблением морских продуктов. Предполагаемый период функционирования гробницы XI-XIII вв. Судя по изотопным данным, основную долю обыденного рациона людей составляли растительные продукты, морская рыба, доля мясной и молочной пищи, скорее всего, была невелика. Эта структура питания находит аналогии в питании средневекового византийского населения с территории Греции. Данные об изотопном составе стронция эмали зубов позволяют предполагать, что все индивиды жили в сходных геохимических условиях, недавних мигрантов из отдаленных районов не встречено.

Храмовая гробница, палеоантропологические материалы, крым, византийское время, радиоуглеродное датирование, изотопный состав азота, углерода, стронция

Короткий адрес: https://sciup.org/143173157

IDR: 143173157 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.260.428-440

Текст научной статьи Изотопные исследования скелетных останков людей из гробницы храма в Горзувитах: хронология, особенности питания, мобильность

Изучение гробницы храма в Горзувитах (подробнее см. статью А. В. Мас-тыковой в этом выпуске) включает разностороннее исследование палеоантропологических материалов. Разборка скелетных останков в полевых условиях проходила по уровням, которых было выделено семь, что позволило выявить более ранние и более поздние этапы захоронений. Минимальное количество индивидов, обнаруженных в гробнице, – 20. Однако плохая сохранность скелетов http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.260.428-440

позволяет считать, что число их могло быть и большим. Известняк, из которого выполнена гробница, оказал пагубное влияние на скелетные останки людей, они сохранились во фрагментах. Частичному краниологическому описанию доступен лишь один мужской череп из самого позднего погребения1. В исследовании привлечены методы, которые могут быть применены к материалам фрагментарной сохранности.

Половозрастной состав погребенных следующий: около 50 % составляют мужчины, доля женщин и детей – 23 и 27 %. Наличие всех половозрастных групп дает основание рассматривать усыпальницу как семейную. Однако явное численное преобладание мужчин зрелого возраста указывает на то, что преимущественно здесь погребены социально значимые персоны и их ближайшее окружение.

В наши задачи входило проведение исследований изотопного состава азота и углерода коллагена костной ткани для характеристики пищевых моделей и стронция из эмали зубов и костных фрагментов погребенных с целью оценки мобильности этой группы людей. Исследования изотопного состава коллагена также диктовались необходимостью дополнения данных радиоуглеродного датирования.

Сохранение стратиграфии погребений послужило хорошей основой для обсуждения вопросов времени функционирования гробницы. Останки последнего индивида находились прямо под каменным перекрытием, пустот и грунтовых прослоек в гробнице не было. Это дает нам основание предполагать, что ко времени помещения последнего индивида гробница была заполнена почти целиком, а останки предыдущих были в значительной степени или полностью скелетированы. В том случае, если бы в гробнице сохранились тела, объем необходимый для того, чтобы они поместились, был бы гораздо большим. После распада мягких тканей и «усадки» образовалось бы пустое пространство в верхней части погребального сооружения. Скорость распада мягких тканей, в среднем, занимает около 3–5 лет2 ( Марченко, Кононенко , 1991). Это замечание позволяет нам судить о постепенном, а не аккордном захоронении индивидов.

Радиоуглеродные даты и стабильные изотопы углерода и азота коллагена костной ткани людей из гробницы

Были собраны 14 образцов костной ткани, которые относятся ко всем этапам использования погребального сооружения: от самого раннего до заключительного (табл. 1). Радиоуглеродное датирование проведено в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН под руководством Э. П. Зазовской и Центре изотопных исследований Университета Джорджии (США). Отметим, что иных категорий материалов для датирования не было.

Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования образцов коллагена костной ткани скелетов из гробницы храма на Горзувитах, проведенного в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН и центра изотопных исследований Университета Джорджии (США)

|

№ обр. |

IGAN AMS |

Образец |

δ 15N, ‰ |

δ¹³C, ‰ |

Дата 14C, BP (1σ) |

Датировки 14C, СalBС, AD |

|

1 |

6940 |

Костяк 1, уровень 1, корень нижнего резца, взрослый мужчина |

7,86 |

-18,66 |

900±20 |

68,3 (1σ) cal AD 1048–1086 0,572 1123–1137 0,156 1149–1167 0,272 95,4 (2σ) cal AD 1042–1105 0,500 1117–1193 0,477 1196–1206 0,023 Median Probability: 1114 |

|

2 |

6941 |

Костяк 2 (на пороге), лопатка, взрослый мужчина |

8,67 |

-18,59 |

1015±20 |

68,3 (1σ) cal AD 997–1006 0,323 1011–1025 0,677 95,4 (2σ) cal AD 998–1032 1,000 Median Probability: 1013 |

|

3 |

6942 |

Уровень 2, взрослый мужчина, фрагмент нижней челюсти |

8,23 |

-18,38 |

985±20 |

68,3 (1σ) cal AD 1018–1042 0,854 1107–1117 0,146 95,4 (2σ) cal AD 997–1004 0,013 1011–1049 0,665 1085–1124 0,263 1137–1150 0,058 Median Probability: 1032 |

|

4 |

6943 |

Уровень 3. Ребенок до 3 лет, бедренная кость |

10,17 |

-18,21 |

860±20 |

68,3 (1σ) cal AD 1167–1208 1,000 95,4 (2σ) cal AD 1058–1075 0,020 1154–1224 0,980 Median Probability: 1187 |

|

5 |

6944 |

Уровень 3, корень моляра, взрослый индивид |

8,62 |

-18,19 |

1200±20 |

68,3 (1σ) cal AD 774–779 0,053 789–830 0,547 837–868 0,407 95,4 (2σ) cal AD 771–886 1,000 Median Probability: 825 |

Окончание табл. 1

|

№ обр. |

IGAN AMS |

Образец |

δ 15 N, ‰ |

δ¹³C, ‰ |

Дата 14C, BP (1σ) |

Датировки 14C, СalBС, AD |

|

6 |

6945 |

Уровень 4, корни 3-го моляра, мужчина 30–45 лет |

7,46 |

-18,62 |

1145±20 |

68,3 (1σ) cal AD 880–902 0,354 919–963 0,646 95,4 (2σ) cal AD 778–790 0,047 806–842 0,075 861–972 0,878 Median Probability: 914 |

|

7 |

6946 |

Уровень 4, череп 12, младенец |

9,65 |

-17,20 |

930±20 |

68,3 (1σ) cal AD 1042–1055 0,161 1077–1106 0,375 1117–1153 0,463 95,4 (2σ) cal AD 1036–1156 1,000 Median Probability: 1096 |

|

8 |

6947 |

Уровень 4, взрослый индивид, метакарпаль |

7,68 |

-18,02 |

1180±20 |

68,3 (1σ) cal AD 777–792 0,200 804–842 0,441 859–886 0,359 95,4 (2σ) cal AD 773–893 0,995 934–936 0,005 Median Probability: 834 |

|

9 |

6948 |

Уровень 5, череп 15, ребенок, корень 2-го молочного моляра |

10,02 |

-17,50 |

1010±20 |

68,3 (1σ) cal AD 998–1004 0,192 1011–1028 0,808 95,4 (2σ) cal AD987–1037 1,000 Median Probability: 1016 |

|

10 |

6949 |

Уровень 5, взрослый индивид, корень верхнего клыка |

7,85 |

-18,41 |

1090±20 |

68,3 (1σ)cal AD 901–920 0,376 953–988 0,624 95,4 (2σ) cal AD 894–932 0,362 936–996 0,628 1007–1011 0,010 Median Probability: 956 |

|

11 |

6950 |

Уровень 5, взрослый индивид, череп 16, корень 2-го моляра |

8,75 |

-17,29 |

1395±20 |

68,3 (1σ) cal AD 639–659 1,000 95,4 (2σ) cal AD 614–663 1,000 Median Probability: 646 |

|

12 |

6951 |

Уровень 5, взрослый индивид, метатарзалия |

8,33 |

-18,57 |

1100±20 |

68,3 (1σ) cal AD 900–922 0,421 949–980 0,579 95,4 (2σ) cal AD 893–989 1,000 Median Probability: 946 |

|

13 |

6952 |

Уровень 6, корни 2-го моляра |

8,56 |

-17,73 |

1285±20 |

68,3 (1σ) cal AD 682–713 0,563 744–765 0,437 95,4 (2σ) cal AD 670–728 0,617 737–768 0,383 Median Probability: 713 |

|

14 |

6954 |

Уровень 7, взрослый мужчина, фаланга кисти |

7,94 |

-18,16 |

1240±20 |

68,3 (1σ) cal AD 692–747 0,777 762–776 0,202 794–797 0,021 95,4 (2σ) cal AD 687–754 0,589 756–778 0,173 790–868 0,237 Median Probability: 739 |

Показатели соотношения углерода и азота, а также процентное соотношение углерода и азота в образцах дают нам основание считать сохранность коллагена хорошей. Результаты калиброваны (CALIB REV7.1.03) (см. также: Reimer et al. , 2013), эффект фракционирования против тяжелых изотопов углерода учтен. В целом, полученные данные сохраняют вектор обратной стратиграфии: более ранние погребения расположены в более нижних слоях. Однако эта общая тенденция имеет ряд исключений.

Заранее следует подчеркнуть, что, оперируя значениями BP без ошибки и вероятностных допусков, мы, конечно же, сильно схематизируем данные радиоуглеродного анализа, поэтому те сопоставления, которые последуют дальше, имеют иллюстративный характер. Итак, временной разрыв между самой ранней и самой поздней датой составляет условные 385 лет. Точно такая же величина соответствует изменчивости данных в слое 5. Очевидно, что такая картина не соответствует реальности. Кости из верхних и нижних погребений не могли перемешаться в этом слое. Каковы же причины, повлиявшие на радиоуглеродные определения? Должны ли мы отнестись к этому как к «слабости» метода или можем извлечь из наших данных не только информацию о времени функционирования памятника, но и добавочную?

Для этого необходимо обратиться к характеристике образцов. Как отмечалось выше, все образцы происходят из скелетных тканей людей. Жители побережий, с большой степенью вероятности, используют в пищу морские продукты (рыбу и беспозвоночных). Это может существенно искажать радиоуглеродный возраст. Чем больше человек включен в морскую экосистему через пищу, тем значительнее может деформироваться дата, полученная из образца его костной ткани. Какова вероятность того, что люди, погребенные в гробнице храма, употребляли кушанья из морских животных (рыбы, моллюски)?

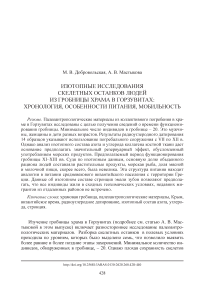

Дельта углерода варьирует в пределах от -18,66 до -17,2 промилле. В этом проявляется явный сдвиг от значений, типичных для растений С3 типа фотосинтеза. Дальнейшая интерпретация неоднозначна. Этот сдвиг может быть вызван как употреблением растений С4 типа фотосинтеза (просо), так и морскими продуктами. Величины дельта азота находятся в зоне умеренных и низких значений и не позволяют нам выбрать одно из двух. Однако есть другая возможность. В выборке наших образцов есть три индивида, возраст которых не превышает три года, и потому в формировании своеобразия изотопного состава их коллагена важнейшую роль играло грудное молоко. Конечно, состав грудного молока также зависит от диеты матери. Но в любом случае влияние морского фактора будет сглажено. Величины дельта азота для всех трех детей характеризуются максимальными для группы величинами: 9,65‰, 10,12‰ и 10,02‰, что подтверждает наше мнение о высокобелковой диете детей «молочного» возраста (рис. 1). У взрослых индивидов изотопное соотношение азота ниже, величины варьируют. Это позволяет нам характеризовать питание взрослых индивидов как разнообразное, у части индивидов со значительным растительным

Рис. 1. Радиоуглеродный возраст образцов коллагена костной ткани людей из семи уровней храмовой гробницы в Горзувитах и величины дельта азота. Овалом выделены детские погребения компонентом, у части – смешанное. Однозначно можно заключить, что специализированных «мясоедов» среди них не обнаружено.

Можем ли мы судить о присутствии именно морской пищи в обыденном рационе этих людей? Обратим внимание на то, что самыми «древними» оказались те взрослые индивиды, у которых величина дельта азота выше 8,5 промилле и величина дельта углерода выше -17,5 промилле. Это нам позволяет предполагать, что эти взрослые люди употребляли морские продукты.

Рассмотрим даты, полученные по образцам детских скелетов. Они происходят из третьего, четвертого и пятого слоев. Как можно заметить по табличным данным, в каждом из этих слоев даты по образцам из детских скелетов оказываются наиболее поздними, так как, согласно нашему предположению, дети возраста грудного вскармливания минимально подвержены влиянию изотопного состава морских продуктов. Для образцов из скелетов взрослых людей наблюдается значительное «удревнение» даты.

Насколько велик резервуарный эффект? Обычно ответ на этот вопрос можно получить, сопоставив данные по костной ткани людей и животных, которые питаются по-разному. Для выявления резервуарного эффекта обычно используют данные о травоядных животных. Однако в гробнице храма нет никаких органических материалов, которые могли бы характеризовать наземные экосистемы времени использования погребального сооружения. Нет костей животных, угля, ткани и пр. Поэтому нам придется использовать косвенные свидетельства, чтобы оценить величину резервуарного эффекта.

Как уже отмечалось выше, разброс индивидуальных дат внутри одного слоя составляет от 240 до 385 лет. Нестабильность этого разброса, вероятно, связана с индивидуальными особенностями питания людей, погребенных в храме.

Литературные данные свидетельствуют о том, что резервуарный эффект в Черном море (прибрежная часть) составляет 415 ± 90 лет и близок к общему средиземноморскому. Величина вычислена по материалам раковин прибрежных морских моллюсков из коллекций XIX – начала XX в. ( Siani et al. , 2000. P. 271). Мы имеем в виду, что эта величина не является константой и будет варьировать. Однако можно с уверенностью судить о значимом влиянии морской пищи на радиоуглеродный возраст.

Абсолютный возраст третьего слоя (по образцу из скелета ребенка) соответствует примерно концу XII в. – это самая поздняя дата с минимальным влиянием резервуарного эффекта (но не его отсутствием!!!). Даты самых верхних двух слоев с учетом резервуарного эффекта могут быть отнесены и к XIII в. После захоронения ребенка из слоя 3 прошло время погребений и скелетирования нескольких индивидов с сохранением стратиграфии и уплотнением напластования костных материалов. Это не могло произойти за короткое время, например, 10–20 лет. Поливная чаша из этого погребения не может быть датирована возрастом ранее середины – третьей четверти начала XIII в. (подробнее см. статью А. В. Мастыковой в этом выпуске). Радиоуглеродная дата указывает на то, что последнее погребение было совершено в начале XII в. Является ли это противоречие непреодолимым на сегодняшний день?

Мы не можем в настоящее время точно определить степень влияния морской диеты на удревнение этой конкретной даты. Имея в виду величину резервуарного эффекта в 400 лет, можно предполагать, что действительная дата захоронения последнего индивида – середина – третья четверть XIII в. Приведенные здесь рассуждения не являются окончательным доказательством, но мы видим факты, указывающие на возможность датировать последнее погребение этим временем.

Какие суждения можно вынести относительно начала использования гробницы? Взрослые индивиды из слоев 6 и 7 (образцы 13 и 14) датированы первой половиной VIII в. Они характеризуются относительно высокими величинами дельта азота и углерода, поэтому у нас есть основания предполагать, что они употребляли морские продукты, и, соответственно, считать нижнюю дату сильно уравненной. Насколько? Если бы это был фрагмент костной ткани прибрежного морского беспозвоночного, мы бы могли предложить поправку примерно в 400 лет. Но человек употреблял в пищу не только морскую рыбу, но и продукты наземного происхождения, поэтому величина удревнения должна быть значительно меньше. Окончательные суждения о реальном возрасте начального погребения остаются делом будущих исследований. Очевидно одно: у нас есть все основания считать, что оно было совершено позже VIII в. Напомним, что в одном слое, радиоуглеродные даты расходятся более чем на 300 лет, резервуарный эффект сказывается очень активно. Вероятно, с учетом резервуарного эффекта, первые захоронения в гробнице были произведены не раньше XI века. Таким образом, есть основания сильно сократить предполагаемую длительность времени использования гробницы.

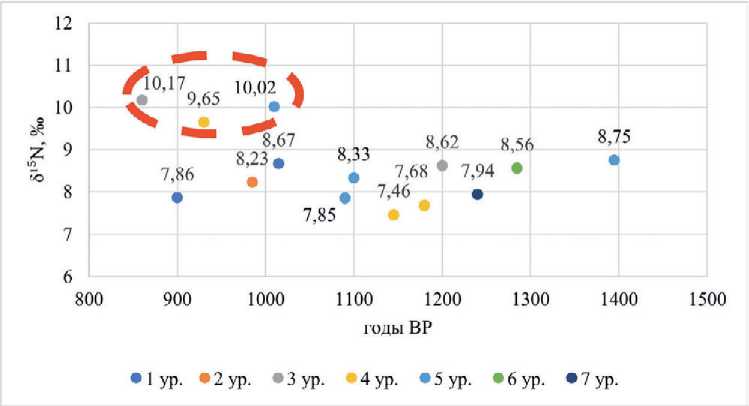

Полученные данные позволяют сопоставить маркеры питания людей из гробницы храма на фоне изменчивости изотопных показателей групп населения Византии. Наиболее многочисленны сведения с территории современной Греции. Групповые характеристики приведены в табл. 2. В целом, питание сельских и городских групп населения с побережий из внутренних районов характеризуется умеренным потреблением белков, существенным компонентом растительной пищи, основанной на употреблении растений С3 типа фотосинтеза и той или иной доле морских продуктов. Появление морских продуктов (рыбы) в обыденном рационе отличают питание людей византийского времени от римского. Исследователи связывают причины этого изменения с особой ролью рыбы и постов в культуре христианской кухни Византии (Bourbou, Richards, 2011. P. 569).

Таблица 2. Изотопный состав коллагена костной ткани людей из средневековых византийских погребений с территории Греции и из погребений гробницы храма на Горзувитах

|

Памятник |

Локализация |

Датировка |

δ13C‰ |

δ15N‰ |

Источник |

|

Кастелла, Крит |

побережье |

XI в. |

-18.8 |

9,1 |

Bourbou, Richards , 2007 |

|

Стилос, Крит |

недалеко от побережья |

XI–XII вв. |

-18,8 |

9,4 |

« » |

|

Немея, Пелопоннес |

« » |

XII–XIII вв. |

-19,0 |

8,7 |

Garvie-Lok , 2001 |

|

Петрас, Крит |

побережье |

XII–XIII вв. |

-19,2 |

9,5 |

« » |

|

Хелике, Пелопоннес |

« » |

XIV–XV вв. |

-18,7 |

9,3 |

Borstad, Garvie-Lok, Katsonopoulou , 2018 |

|

Горзувиты, Крым |

« » |

XI–XIII (?) вв. |

-18,2 |

8,2 |

Наши данные |

Индивиды из гробницы храма в Горзувитах также характеризуются низкими величинами дельта азота в сочетании с высокими показателями дельта углерода (рис. 2).

Рис. 2. Индивидуальные значению изотопных соотношений азота и углерода в образцах из византийских памятников

Местные жители или мигранты: изотопы стронция в скелетах и среде

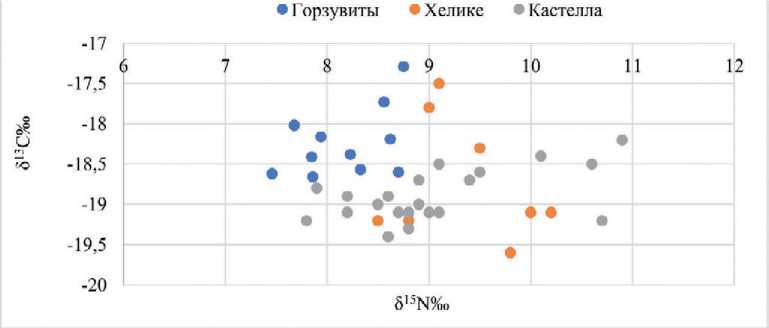

С целью охарактеризовать мобильность людей, погребенных в храме в Гор-зувитах, были определены изотопные соотношения стронция (Sr87/Sr86) в грунте захоронения, листьях кустарника, росшего в непосредственной близости от храма, эмали зубов и костной ткани с целью оценки прижизненной мобильности погребенных. Аналитические работы выполнены во ВСЕГЕИ им. А. П. Карпинского Е. С. Богомоловым. Как известно, соотношение указанных изотопов стронция в среде определяется, прежде всего, геологическими породами, оказывающими наиболее значимое влияние на формирование тканей местных пищевых растений и животных, а также на состав воды. Кроме того, существуют факторы, корректирующие непосредственное влияние наиболее распространенных пород, собственно биологические механизмы, которые также могут трансформировать изотопный состав живого вещества по сравнению с минеральной средой. А посмертные процессы могут приводить к нарушению «минеральной идентичности» скелета. Количество публикаций, приводящих данные по стронциевому составу скелетных тканей людей и животных, очень велико и, вероятно, заслуживает стать темой самостоятельной публикации. Солидный обзор основных сложностей, связанных со сбором материала и интерпретацией результатов, опубликован А. Бентли ( Bentley , 2006). Несмотря на то что с тех пор прошло более 10 лет и объем полученных данных умножился в несколько раз, тезис о невозможности выработки «стандарта» в интерпретациях результатов остается актуальным. Чем больше подробностей известно о каждом образце и обстоятельствах его нахождения, тем более надежной может стать реконструкция прижизненной подвижности индивида.

Для образцов брались преимущественно фрагменты эмали зубов от скелетов определимого возраста, пола и стратиграфического положения. В том случае, когда образец эмали отсутствовал, мы брали полностью сохранную кость (чаще всего фалангу или кости плюсны и запястья).

Результаты определений отражены на рис. 3. Как хорошо видно на диаграмме, значения, полученные для грунта, сильно отличаются от значений в биологических объектах. Это можно рассматривать как одно из свидетельств того, что посмертные изменения не привели к разрушению прижизненных характеристик и нивелировке изотопных соотношений в материалах биологических и минеральных. Общая изменчивость полученных показателей укладывается в рамки от 0,7092 до 0,7111. Вопрос о сохранности материала отчасти решается и сопоставлением значений, полученных по кости и по эмали зубов. Можно заметить, что величины, полученные для костной ткани, несколько «сдвинуты» в сторону характеристик грунта (рис. 3). Возможно – это следствие влияние посмертных изменений. Величины, полученные для образцов эмали зубов, варьируют от 0,7092 до 0,7101. Таким образом, для группы из гробницы характерна низкая индивидуальная изменчивость, что дает основание предполагать, что погребенные в усыпальнице – преимущественно местные уроженцы. Отметим, что 0,790 – соотношение равное условному стандарту морской воды. Возможно, это обстоятельство, а также доказанное выше использование

о

Кусты у храма 0,709727

Уровень 6, грунт-----------------------------------------------0,714582

Уровень 3, почва под черепом 7 0,714102

Уровень 7. Эмаль первого моляра ___^^ 0 709947

Ур.6. Костяк у сев. борта. Эмаль моляра________0 70927’7

Уровень 6. Мстатарзалия _________ ' 0 709752

Уровень 5. Эмаль третьего моляра___________ ' 0.710159

Уровень 5. Эмаль верхнего клыка 0,710185

Уровень 5. Эмаль молочного зуба —^—^— 0,709971

Уровень 4. Костная ткань, метакарпаль 0710992

Уровень 4. Эмаль третьего моляра ———— 0,709399

Уровень 3. Эмаль первого моляра - 0,709486

Ур.З. Фр-т бедр. кости ребенка до 3 лет у 709998

Уровень 2. Костная ткань, метакарпаль о,709741

Костяк 2 (на пороге). Костная ткань, лопатка о,710088

Костяк 1. Эмаль нижнего резца-------------0,709874

0,7081 0,7091 0,7101 0,7111 0,7121 0,7131 0,7141 0,7151

”8г/*8г растение ■ грунт ■ эмаль зуба ■ костная ткань

Рис. 3. Величины изотопных соотношений стронция в грунте, эмали зубов и костных образцах

Рис. 4. Индивидуальная изменчивость в образцах из гробницы храма в Горзувитах и в храме у с. Веселое

0,711

морских пищевых продуктов ставит нас в достаточно трудное положение с параметрами, которые нам нужно найти для выявления критерия «местный» и «неместный». Сама по себе эта задача сложна, а трофическая связь с морем ее еще усложняет.

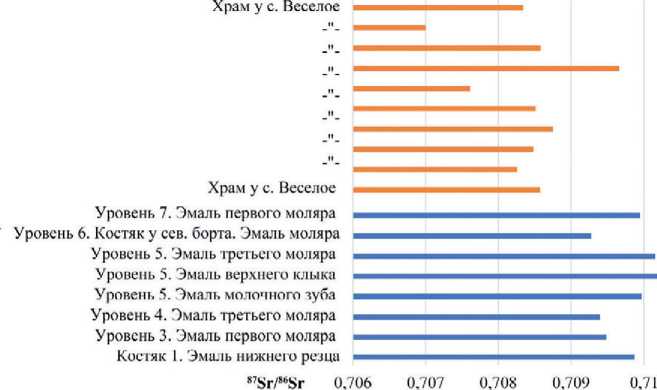

Недавно были опубликованы данные об изотопных показателях погребенных из склепа и других видов захоронений византийского храма у с. Веселое ( Шведчикова и др. , 2016). Сопоставление данных с очевидностью демонстрирует более компактное расположение показателей для индивидов из храма в Горзу-витах (рис. 4). Эта компактность тем более важна, что пестрый геологический фон Крыма предполагает резкие изменения средовых показателей. Поэтому первые результаты исследования изотопного состава эмали зубов и костей свидетельствуют об отсутствии среди изученных индивидов уроженцев отдаленных территорий.

Заключение

Останки погребенных из усыпальницы в храме в Горзувитах исследовались с целью охарактеризовать хронологию ее заполнения, прежде всего. Прямое радиоуглеродное датирование палеоантропологических материалов из приморских районов сопряжено с вероятностью столкнуться с эффектом древнего углерода в морских экосистемах. Сопоставление данных радиоуглеродного датирования, стратиграфии половозрастных и изотопных параметров исследованных материалов позволило заключить, что заполнение усыпальницы началось позже VIII в. Разброс дат в одном стратиграфическом слое погребения составляет от 240 до 380 лет. Вероятно, в этих граница и находится поправка, которую следует вводить, определяя начало заполнения гробницы, т. е. с учетом резервуарного эффекта, первые захоронения были, по всей видимости, произведены не раньше XI в. Последнее погребение также должно быть омоложено в этих же пределах. Поэтому можно считать, что датировка – середина – третья четверть XIII в., обоснованная А. В. Мастыковой (см. статью в этом выпуске), согласуется с полученными данными радиоуглеродного анализа. Изотопный состав коллагена костной ткани указывает на связь с морскими пищевыми источниками, умеренное употребление животных белков. Такая пищевая модель отмечена в ряде средиземноморских популяций средневековья. Изменчивость показателей изотопного состава стронция костной ткани и эмали зубов указывает на сходные геохимические условия периода детства людей, погребенных в усыпальнице. Эта группа людей жила на одной компактной территории и в начальную, и в конечную пору использования усыпальницы. Использование независимых подходов в получении более объемной исторической картины позволит совместить изучение византийской архитектуры, христианской погребальной обрядности и образа жизни людей, представлявших средневековые христианские общины Крыма.

Список литературы Изотопные исследования скелетных останков людей из гробницы храма в Горзувитах: хронология, особенности питания, мобильность

- Марченко М. И., Кононенко В. И., 1991. Практическое руководство по судебной энтомологии. Харьков. 69 с.

- Шведчикова Т. Ю., Харламова Н. В., Рассказова А. В., Чагаров О. С., 2016. Средневековое население Северо-Восточного Причерноморья (по материалам раскопок христианского храма у с. Веселое IX-XI вв.) // Вестник антропологии. Вып. 2 (34). С. 94-115.

- Bentley R. A., 2006. Strontium Isotopes from the Earth to the Archaeological Skeleton: A Review // Journal of Archaeological Method and Theory. Vol. 13. No. 3. P. 135-187.

- Borstad C., Garvie-Lok S., Katsonopoulou D., 2018. Diet at ancient Helike, Achaea, Greece based on stable isotope analysis: From the Hellenistic to the Roman and Byzantine periods // Journal of Archaeological Science: Reports. Vol. 18. P. 1-10.

- Bourbou C., Fuller B., Garvie-Lok S., Richards M., 2011. Reconstruction the diets of Greek Bizantine populations (6th-15th Centuries AD) using carbon and nitrogen stale isotope ratios // American Journal of Physical Anthropology. Vol. 146. Iss. 4. P. 569-581.

- Bourbou C., Richards M., 2007. The Middle Bizantine menu: paleodietary information from isotopic analysis of humans and fauna from Kastella, Crete // Inernational Journal of Osteoarchaeology. Vol. 17. Iss. 1. P. 63-72.

- Garvie-Lok S., 2001. Diet and mobility in Medieval Greece based on bone stable isotope ratios // American Journal of Physical Anthropology. Suppl. 32. P. 68-86.

- Reimer P. J., Bard E., Bayliss A., Beck J. W., Blackwell P. G., Bronk Ramsey C., Buck C. E., Cheng H., Edwards R. L., Friedrich M, Grootes P. M., Guilderson T. P., Haflidason H., Hajdas I., Halle C., Heaton T. J., Hoffmann D. L., Hogg A. G., Hughen K. A., Kaiser K. F., Kromer B., Manning S. W., Niu M., Reimer R. W., Richards D. A., Scott E. M., Southon J. R., Staff R. A., Turney C. S. M., van der Plicht J., 2013. IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0-50,000 Years cal BP // Radiocarbon. Vol. 55. No. 4. P. 1869-1887.

- Siani S. 1., Paterne M., Maurice Arnold M. Bard E., Metivier B., Tisnerat N., Bassinot F., 2000. Radiocarbon reservoir ages in the Mediterranean sea and Black Sea // Radiocarbon. Vol. 42. No. 2. P. 271-280.