Изотопный возраст пород Колвицкого пояса и Умбинского блока (юго-восточная ветвь Лапландского гранулитового пояса), Кольский полуостров

Автор: Балаганский В.В., Тиммерман М.Я., Кислицын Р.В., Дэйли дЖ.С., Балашов Ю.А., Ганнибал Л.Ф., Шерстеникова О.Г., Рюнгенен Г.И.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 3 т.1, 1998 года.

Бесплатный доступ

Лапландский гранулитовый пояс (ЛГП), расположенный на севере Балтийского щита, считается результатом проявления тектоники литосферных плит в палеопротерозое. К структурам ЛГП на Кольском полуострове обычно относят вулкано-плутонический комплекс Колвицкого пояса и тектонически перекрывающий его Умбинский блок парагранулитов. Полученные U-Pb (по циркону) и Rb-Sr (по породе в целом) возраста и Sm-Nd и Rb-Sr изотопные данные вместе с опубликованными датировками показывают, что кандалакшская толща метабазальтов, порьегубский комплекс основных и средних гранулитов, Колвицкий массив габбро-анортозитов и его дайковый комплекс принадлежат единому колвицкому вулкано-плутоническому комплексу, который возник 2,43-2,47 млрд. лет назад на ранней стадии палеопротерозойского рифтинга позднеархейского кратона. Первичные отношения 143Nd/144Nd и 87Sr/86Sr в породах этого комплекса совпадают с таковыми основных расслоенных интрузий Балтийского щита с возрастом 2,44-2,50 млрд. лет. В отличие от колвицкого комплекса, накопление осадочного протолита кислых гранулитов и глиноземистых гнейсов Умбинского блока ограничено интервалом примерно 2,0-2,1 млрд. лет, о чем свидетельствуют полученные модельные Sm-Nd возраста 2,1-2,4 млрд. лет, рассчитанные по модели деплетированной мантии ДеПаоло, и литературные данные о возрасте гранулитового метаморфизма (1,91 млрд. лет). Источником для осадочного протолита парагранулитов послужил, главным образом, палеопротерозойский ювенильный материал, что позволяет оценить условия седиментации как островодужные. Данная работа была поддержана МНФ, РФФИ и Российским Правительством (гранты NM 1000 и NM 1300), РФФИ (гранты 95-05-15203 и 97-05-64863), а также Институтом «Открытое общество» (грант s96-1577). Полученные результаты являются вкладом в проекты СВЕКАЛАПКО (публикация ЕВРОПРОБА № 111) и ИНТАС-РФФИ 95-1330.

Короткий адрес: https://sciup.org/14293281

IDR: 14293281

Текст научной статьи Изотопный возраст пород Колвицкого пояса и Умбинского блока (юго-восточная ветвь Лапландского гранулитового пояса), Кольский полуостров

полуострове обычно относят Умбинский блок парагранулитов и подстилающий его вулканоплутонический Колвицкий пояс. Тектоническое совмещение этих структур в районе Порьей губы Белого моря в сочетании с данными о высокобарическом гранулитовом метаморфизме наводит на мысль о наличии здесь сутурной зоны, возникшей при коллизии Беломорской и Кольской плит около 1,9 млрд. лет назад ( Прияткина, Шарков , 1979; Daly et al ., 1996, 1997).

Породами ЛГП в Финляндии ( Meriläinen , 1976; Barbey et al ., 1984; Gaál et al ., 1989) считаются парагранулиты, представленные гранат-кварц-полевошпатовыми гранулитами и гнейсами с силлиманитом, кордиеритом и гранатом (называемые ниже кислыми гранулитами и глиноземистыми гнейсами), которые содержат прослои гранулитов основного и среднего состава, а подстилающие их основные гранулиты и амфиболиты относятся к поясу Танаэлв. Осадочная природа кислых гранулитов и глиноземистых гнейсов ЛГП и Умбинского блока устанавливается по редким реликтам осадочных текстур ( Meriläinen , 1976), химическому составу ( Козлов и др ., 1990; Meriläinen , 1976), характеру распределения редкоземельных элементов и изотопному составу кислорода ( Бибикова и др ., 1993) и углерода ( Korja et al ., 1995). В Колвицком поясе доминируют основные и средние гранулиты, которые обычно и считаются породами ЛГП, а умбинские кислые гранулиты и глиноземистые гнейсы относятся к другому комплексу ( Прияткина, Шарков , 1979; Виноградов и др ., 1980). Согласно ( Козлов и др ., 1990; Минц и др ., 1996; Mitrofanov et al ., 1995), в состав ЛГП следует включать глиноземистые гнейсы, все гранулиты без исключения и подстилающие их амфиболиты.

Гранулитовый метаморфизм имел место 1,91–1,94 млрд. лет назад ( Тугаринов, Бибикова , 1980; Бибикова и др ., 1993; Митрофанов и др ., 1993; Bernard-Griffiths et al ., 1984), доказано проявление структурно-метаморфической переработки пород в условиях амфиболитовой и гранулитовой фаций ∼ 2,4 млрд. лет назад ( Митрофанов и др ., 1993). Возраст протолита гранулитов дискуссионен и считается палеопротерозойским ( Тугаринов, Бибикова , 1980; Бибикова и др ., 1993; Barbey et al ., 1984; Gaál et al ., 1989; Huhma, Meriläinen , 1991) или архейским ( Виноградов и др ., 1980; Прияткина, Шарков , 1979; Крылова , 1983; Козлов и др ., 1990; Минц и др ., 1996). В предлагаемой статье излагаются U-Pb, Sm-Nd и Rb-Sr изотопные данные для пород Колвицкого пояса и Умбинского блока, которые вводят принципиальные ограничения в оценке их возраста, тектонических обстановок образования и корреляции с породами ЛГП.

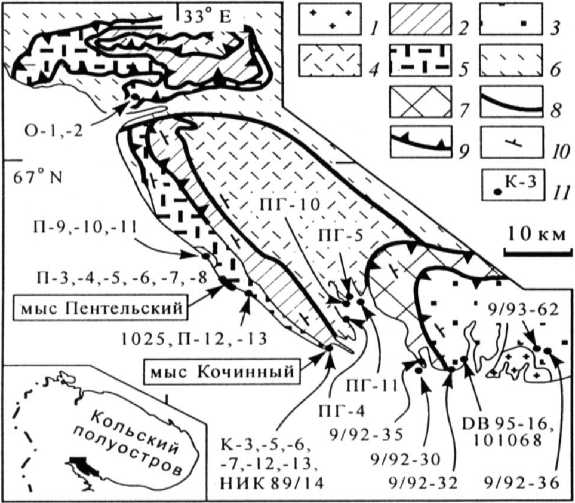

Рис.1. Геологическая карта северо-восточного побережья Кандалакшского залива Белого моря (по Ф.П.Митрофанову, 1996, с упрощениями и изменениями авторов).

1–5 – палеопротерозой: 1 – умбинские граниты, 2 – колвицкие габбро-анортозиты, 3 – глиноземистые гнейсы и кислые гранулиты Умбинского блока, 4 – порьегубский комплекс основных и средних гранулитов, 5 – кандалакшская толща амфиболитов; 6 – верхнеархейские гранитогнейсы; 7 – гранулитовый меланж; 8 – разломы; 9 – надвиги; 10 – полосчатость и сланцеватость; 11 – места отбора проб и их номера.

-

2. Геологическое строение района

Наиболее древними здесь являются гранитогнейсы с возрастом 2,7 млрд. лет ( Тугаринов, Бибикова , 1980). Они большей частью тектонически перекрыты падающими к С-В амфиболитами (метабазальтами) кандалакшской толщи ( Прияткина, Шарков , 1979; Виноградов и др ., 1980; Балаганский и др ., 1986) с единичными прослоями метаандезитов. Реликты несогласия и переслаивание метавулканитов с метаконгломератами с гранитоидной галькой на мысе Пентельский (рис.1) говорят о том, что гранитогнейсы являются фундаментом кандалакшской толщи ( Виноградов и др ., 1980; Балаганский и др ., 1986). Колвицкий массив метагаббро-анортозитов с возрастом 2,45–2,46 млрд. лет ( Митрофанов и др ., 1993; Фриш и др ., 1995) отделяет кандалакшскую толщу от комплекса гранулитов Порьей губы, который относительно полого падает к С-В и сложен основными и средними гранулитами. В гранулитах присутствуют линзы гранитогнейсов, с которыми ассоциируют пластообразные тела субщелочных гранитов с возрастом 2,29 млрд. л ет ( Каулина , 1996); кроме того, гранитогнейсы рвутся дайками базитов. Граница между парагенезисами амфиболитовой и гранулитовой фаций проходит по середине Колвицкого массива согласно его простиранию.

-

3. Методика исследований

Изотопный состав U, Pb, Rb и Sr изучен в ГИ КНЦ РАН на масс-спектрометре МИ-1201-Т. U и Pb выделялись по методике ( Krogh , 1973). Концентрация U, Pb, Rb и Sr определена методом изотопного разбавления. Содержание в холостых опытах составило не более 0,05 нг для U, 0,3 нг для Pb, 2 нг для Rb и 8 нг для Sr. Значения отношения 87Sr/86Sr нормализованы по стандарту SRM–987 (87Sr/86Sr = 0,71023). Погрешность отношения 87Rb/86Sr составляет 1,5% (2 σ ). При расчете Rb-Sr изохрон погрешность отношения 87Sr/86Sr принималась равной 0,04% для всех образцов. Все возраста рассчитаны по программам PBDAT (версия 1.22) и ISOPLOT (версия 2.10).

-

4. Результаты исследований

Гранитоиды. Для определения возраста гранитоидов фундамента были опробованы слабо рассланцованный, однородный метатоналит (обр. П-10) и плагиогранитный валун из конгломерата базальной части кандалакшской толщи (обр. П-12). Метаморфизм этих пород отвечает амфиболитовой фации. Циркон в метатоналите П-10 образует длиннопризматические кристаллы. В приполированных и протравленных парами HF кристаллах наблюдается тонкая эвгедральная зональность, охватывающая весь объем кристаллов и отвечающая их габитусу. Такая зональность считается магматической ( Pidgeon , 1992). В обр. П-12 циркон представлен прозрачными, розоватыми, удлиненными кристаллами; в некоторых из них наблюдалась тонкая эвгедральная зональность.

Колвицкий массив прорван дайками базитов ( Балаганский, Козлова , 1987) и диоритов с возрастом 2,44 млрд. лет ( Каулина , 1996). Помимо структурно-метаморфической переработки 2,42 млрд. лет назад ( Митрофанов и др ., 1993), установлено термальное событие с возрастом 1,90–1,92 млрд. лет ( Фриш и др ., 1995; Каулина , 1996). Возраста метаморфических цирконов из эндербитогнейсов Порьей губы равны 2,18 и 2,27 млрд. лет, а возраст магматического циркона из пегматитовой жилы, секущей основные гранулиты, составляет 2,06 млрд. лет ( Каулина , 1996).

Порьегубский комплекс отделен от парагранулитов Умбинского блока гранулитовым тектоническим меланжем (рис.1), представляющим собой тектоническую смесь умбинских и порьегубских гранулитов ( Балаганский и др ., 1986). Согласно ( Прияткина, Шарков , 1979; Виноградов и др ., 1980; Крылова , 1983), умбинские парагранулиты испытали гранулитовый метаморфизм умеренных давлений, тогда как породы зоны меланжа и порьегубского комплекса претерпели высокобарический гранулитовый метаморфизм. Метаморфический циркон из умбинских парагранулитов зоны меланжа имеет возраст 1,91 млрд. лет ( Тугаринов, Бибикова , 1980).

Изотопный состав Sm и Nd определен в Дублинском университетском колледже, Ирландия, на масс-спектрометре VG Micromass 30. Отношения 143Nd/144Nd измерены с использованием трассера и нормализованы по 146Nd/144Nd=0,7219. Погрешность 147Sm/144Nd равна ∼ 0,1% (2 σ ). Воспроизводимость измерения концентрации Sm и Nd составляет ∼ 1%. По результатам многолетних измерений (N = 23) отношение 143Nd/144Nd в стандарте La Jolla равно 0,511859±3 (2 σ ).

При расчете изотопных возрастов использовались константы распада, рекомендованные в ( Steiger, Jäger , 1977). Все погрешности, приводимые в тексте и таблицах, равны 2 σ .

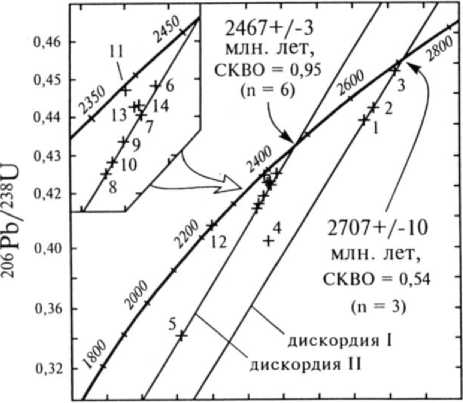

Изотопный состав U и Pb приведен в табл.1. Возраст магматического циркона из метатоналита П-10, определенный по верхнему пересечению дискордии, равен 2708 ± 10 млн. лет при СКВО = 0,54

(рис.2). Из-за низкого содержания циркона П-10 из валуна плагиогранитов датирована только одна его фракция; ее минимальный возраст по отношению 207Pb/206Pb составил 2583 ± 6 млн. лет (табл.1, рис.2).

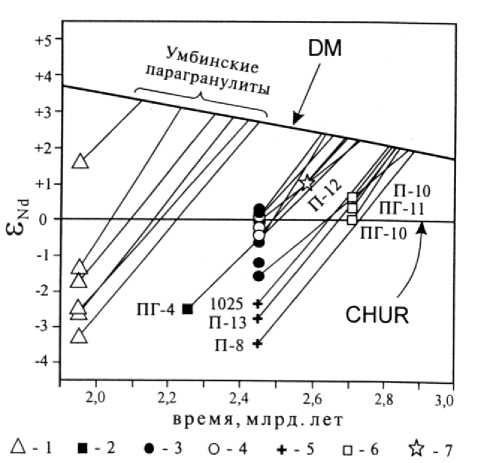

Рис.3. Диаграмма ε Nd – время для пород Колвицкого пояса и парагранулитов Умбинского блока.

9,0 9.5 10,0

4 6 8 10 12 14

207Pb/235U

Рис.2. Диаграмма с конкордией для цирконов из пород Колвицкого пояса (нижнее пересечение для дискордии I составляет 188 ± 353 млн. лет, дискордии II – 634 ± 29 млн. лет; номера точек отвечают порядковым номерам в табл.1; остальные пояснения в тексте).

1–5 – палеопротерозой: 1 – парагранулиты, 2 – субщелочные граниты, 3–5 – колвицкий комплекс: 3 – основные и 4 – средние изверженные породы, 5 – метаосадки. 6–7 – архей: 6 – гранитогнейсы фундамента, 7 – гранитоид из гальки. DM и CHUR – линии развития отношения 143Nd/144Nd в деплетированной мантии (DM) и однородном хондритовом источнике (CHUR).

Таблица 1. U-Pb изотопные данные для цирконов из пород Колвицкого пояса

|

№№ |

№ обр. |

Вес mg |

Pb r ,1) ppm |

Pb c ,2) ppm |

U, ppm |

Изотоп. состав Pb3) |

Радиоген. отношения4) |

Rho5) |

Возраст, млн. лет, 7/66) |

|||

|

6/4 |

6/7 |

6/8 |

206Pb/238U |

207Pb/235U |

||||||||

|

1. |

П-10-2 |

1,5 |

147 |

1,0 |

272 |

6290 |

5,354 |

7,848 |

0,4824±0,24 |

12,32±0,41 |

0,59 |

2700±5 |

|

2. |

П-10-3а |

0,6 |

73 |

0,8 |

131 |

3250 |

5,294 |

6,485 |

0,4912±0,24 |

12,57±0,28 |

0,87 |

2703±2 |

|

3. |

П-10-6 |

1,0 |

66 |

1,6 |

112 |

1500 |

5,169 |

5,618 |

0,5145±0,48 |

13,18±0,76 |

0,76 |

2705±8 |

|

4. |

П-12-1 |

0,8 |

325 |

7,2 |

775 |

2236 |

5,626 |

21,29 |

0,4039±0,26 |

9,611±0,43 |

0,62 |

2583±6 |

|

5. |

О-2-1 |

1,3 |

113 |

3,0 |

300 |

1719 |

6,338 |

6,554 |

0,3418±0,78 |

7,102±0,80 |

0,97 |

2354±3 |

|

6. |

О-2-3 |

1,3 |

42 |

0,2 |

81 |

3680 |

6,152 |

5,070 |

0,4481±1,03 |

9,854±1,12 |

0,92 |

2450±7 |

|

7. |

О-2-3а |

0,7 |

25 |

2,3 |

51 |

492 |

5,412 |

4,076 |

0,4405±0,57 |

9,692±0,58 |

0,97 |

2451±2 |

|

8. |

О-2-5 |

0,9 |

44 |

0,1 |

92 |

3502 |

6,192 |

6,269 |

0,4251±0,90 |

9,277±0,96 |

0,93 |

2437±6 |

|

9. |

О-2-6 |

1,3 |

52 |

0,2 |

107 |

3730 |

6,187 |

6,297 |

0,4335±0,31 |

9,482±0,83 |

0,53 |

2441±12 |

|

10. |

О-2-7 |

2,5 |

51 |

0,4 |

103 |

4026 |

6,205 |

5,283 |

0,4282±0,64 |

9,350±0,67 |

0,96 |

2438±3 |

|

11. |

К-3-4 |

0,2 |

205 |

7,2 |

387 |

1230 |

6,087 |

4,012 |

0,4470±0,75 |

9,510±1,17 |

0,72 |

2394±14 |

|

12. |

К-3-5 |

1,7 |

190 |

14,7 |

398 |

642 |

6,232 |

4,052 |

0,4145±0,48 |

8,004±1,35 |

0,61 |

2228±19 |

|

13. |

К-5-1 |

0,4 |

88 |

0,5 |

183 |

2660 |

6,180 |

8,411 |

0,4428±1,28 |

9,614±1,38 |

0,92 |

2428±9 |

|

14. |

К-6-1 |

0,7 |

91 |

1,4 |

181 |

2227 |

6,114 |

6,322 |

0,4431±1,510 |

9,668±1,63 |

0,93 |

2437±10 |

Примечания: 1) радиогенный Pb; 2) обычный Pb; 3) 6/4 – 206Pb/204Pb, 6/7 – 206Pb/207Pb, 6/8 – 206Pb/208Pb; 4) скорректированы на содержание Pb в холостых опытах, дискриминацию масс (0,20 а.е.м.) и начальный состав Pb по модели (Stacey, Kramers, 1975); погрешности равны ±2σ, %; 5) Rho – коэффициент корреляции между погрешностями отношений 206Pb/238U и 207Pb/235U; 6) 7/6 – 207Pb/206Pb; 7) а – слабо абрадированный циркон; остальные пояснения в тексте.

Sm-Nd модельные возраста ( t DM) метатоналита П-10 и плагиогранита из валуна конгломератов П-12 составили соответственно 2,82 и 2,69 млрд. лет (табл.2, рис.3). Образцы гранитогнейсов ПГ-10 и ПГ-11 из тектонических линз в гранулитах Порьей губы имеют значения t DM , идентичные модельному возрасту метатоналита П-10 (2,82–2,84 млрд. лет, табл.2, рис.3). В то же время Sm-Nd параметры субщелочных гранитов (обр. ПГ-4, табл.2, рис.3), пространственно связанных с гранитогнейсами, существенно иные: t DM равен 2724 млн. лет, а значение ε Nd, рассчитанное для возраста 2,45 млрд. лет, составляет -0,7 против -3,0 и -3,4 у гранитогнейсов.

Вулканогенные породы колвицкого комплекса. Среди образцов метавулканитов кандалакшской толщи, метаморфизованной в условиях амфиболитовой фации, циркон был обнаружен только в метаандезитах. В метаандезите О-2 из района горы Окатьева присутствуют две популяции циркона. Первая, доминирующая популяция объединяет длиннопризматические кристаллы с участками, которые обнаруживают тонкую зональность, согласную с габитусом кристалла, что наблюдается в приполированных и протравленных парами HF зернах. Чужеродные ядра не установлены. Таким образом, эта популяция является магматической. Вторая популяция объединяет идеально прозрачные зерна изометричной или слабо удлиненной формы. В приполированных и протравленных зернах наблюдались участки с грубой зональностью, отличной от тонкой зональности первой популяции. Природа этой генерации осталась неясной. Все пять фракций магматического циркона и фракция О-2-6 циркона неясного генезиса дали возраст верхнего пересечения 2467±3 млн. лет при СКВО = 0,95 (рис.2).

Изотопный анализ Sm и Nd проведен для метаандезитов О-1, О-2 и метабазальта П-7. Величины ε Nd , рассчитанные по этим породам для возраста 2,45 млрд. лет, варьируют от +0,1 до -0,4 (табл.2, рис.3).

Таблица 2. Sm-Nd изотопные данные для пород Колвицкого пояса и Умбинского блока

|

№№ |

№ обр. |

Sm, ppm |

Nd, ppm |

147Sm/144Nd |

143Nd /144Nd (±2 σ) |

1) t DM , млн. лет |

2) ε Nd ( t , млн. лет) |

|

1. |

П-10 |

9,67 |

54,08 |

0,1081 |

0,511091±12 |

2825 |

–2,3 (2450) |

|

2. |

П-12 |

1,84 |

10,06 |

0,1107 |

0,511227±16 |

2692 |

–0,5 (2450) |

|

3. |

ПГ-10 |

1,98 |

12,94 |

0,0926 |

0,510788±18 |

2844 |

–3,4 (2450) |

|

4. |

ПГ-11 |

2,42 |

15,36 |

0,0953 |

0,510848±16 |

2830 |

–3,0 (2450) |

|

5. |

П-8 |

3,41 |

19,93 |

0,1033 |

0,510960±18 |

2885 |

–3,4 (2450) |

|

6. |

П-13 |

3,06 |

18,08 |

0,1024 |

0,510978±10 |

2828 |

–2,7 (2450) |

|

7. |

1025 |

4,99 |

28,08 |

0,1075 |

0,511084±14 |

2818 |

–2,3 (2450) |

|

8. |

О-1 |

1,51 |

7,89 |

0,1157 |

0,511314±16 |

2695 |

–0,4 (2450) |

|

9. |

О-2 |

1,91 |

10,21 |

0,1133 |

0,511297±16 |

2653 |

+0,1 (2450) |

|

10. |

П-7 |

3,02 |

13,00 |

0,1405 |

0,511719±10 |

- |

–0,2 (2450) |

|

11. |

К-12 |

2,63 |

20,53 |

0,0774 |

0,510684±14 |

2637 |

–0,6 (2450) |

|

12. |

К-13 |

1,51 |

7,86 |

0,1164 |

0,511323±12 |

2699 |

–0,4 (2450) |

|

13. |

НИК89/14 |

3,66 |

22,42 |

0,0987 |

0,511063±12 |

2625 |

+0,1 (2450) |

|

14. |

К-3 |

1,96 |

7,76 |

0,1527 |

0,511946±12 |

- |

+0,3 (2450) |

|

15. |

П-5 |

7,57 |

33,63 |

0,1360 |

0,511658±14 |

2729 |

0,0 (2450) |

|

16. |

ПГ-5 |

1,31 |

5,89 |

0,1342 |

0,511557±14 |

2868 |

–1,5 (2450) |

|

17. |

9/92–35 |

3,39 |

12,00 |

0,1707 |

0,512160±12 |

- |

–1,2 (2450) |

|

18. |

ПГ-4 |

32,18 |

168,48 |

0,1154 |

0,511291±18 |

2724 |

–0,7 (2450) |

|

19. |

9/92–30 |

2,67 |

15,84 |

0,1018 |

0,511329±10 |

2329 |

–2,4 (1900) |

|

20. |

9/92–32 |

4,75 |

27,14 |

0,1059 |

0,511305±16 |

2455 |

–3,9 (1900) |

|

21. |

9/92–36 |

4,34 |

23,37 |

0,1123 |

0,511428±16 |

2424 |

–3,1 (1900) |

|

22. |

9/93–62 |

3,89 |

19,17 |

0,1225 |

0,511768±18 |

2125 |

+1,1 (1900) |

|

23. |

DB 95–16 |

1,79 |

13,98 |

0,0772 |

0,511034±14 |

2236 |

–2,2 (1900) |

|

24. |

101068 |

4,70 |

28,52 |

0,0995 |

0,511256±12 |

2380 |

–3,3 (1900) |

Примечания: 1) модельный возраст определен по ( DePaolo , 1981), для обр. П-7, К-3 и 9/92-35 t DM не рассчитан из-за повышенных значений отношения 147Sm/144Nd, при которых погрешность оценки t DM становится слишком большой; 2) погрешность величины ε Nd не превышает ±1; остальные пояснения в тексте.

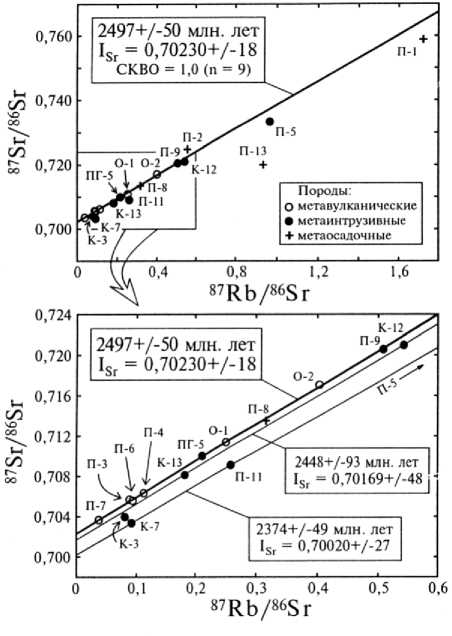

Рис.4. Rb-Sr диаграммы для пород Колвицкого пояса.

Для Rb-Sr датирования брались образцы весом от 5 до 20 кг из однородных, неполосчатых, немигматизированных разностей. Это образцы наименее рассланцованных метабазальтов П-3, П-4, П-6, П-7 и метаандезитов О-1, О-2, а также возможных когенетичных им плутонических пород. Последние взяты из двух мафических даек (П-9, П11), которые прорывают гранитогнейсы и могут быть питающими каналами для вулканитов, а также малой интрузии коронитовых метагаббро-норитов (ПГ-5). Все породы метаморфизованы в условиях высокотемпературной амфиболитовой фации, за исключением габбро-норита ПГ-5, который испытал гранулитовый метаморфизм, но отличается относительно хорошей сохранностью магматических структур, текстур и минералов.

Протолитом парагнейсов (метапсаммитов) считаются переотложенные вулканогенные породы (туфы), когенетичные вулканитам (Козлов и др., 1990). Поэтому для их сравнения с метавулканитами были взяты обр. П-1, П-2 и П-13 из центральных частей осадочных пачек мощностью первые десятки метров, а также обр. П-8 из слоя мощностью не более 50 см, заключенного внутри метабазальтов и содержащего редкую гранитоидную гальку (непосредственно в П-8 галька отсутствует). Таким образом, грубообломочная фракция осадочного протолита этого слоя содержит примесь более древнего материала.

Изотопный состав Rb и Sr приведен в табл.3. Все шесть образцов метавулканитов (П-3, П-4, П-6, П-7, О-1 и О-2) образовали линию регрессии. На нее легли обр. ПГ-5 и П-9 плутонических пород и обр. П-8 из парагнейсов. Rb-Sr возраст, рассчитанный по этим девяти образцам, составил 2497 ± 50 млн. лет при 87Sr/86Srпе p B = 0,70230±18 и СКВО = 1,0 (рис.4). Точки парагнейсов П-1, П-2 и П-13 обнаруживают значительный разброс (рис.4).

Для обр. П-8 и П-13, а также 1025 (цемент метаконгломератов) выполнен анализ изотопов Sm и Nd. Модельные их возраста составляют 2,82-2,88 млрд. лет (табл.2, рис.3).

Плутонические породы колвицкого комплекса. В районе мыса Кочинный (рис.1) рассланцованные в условиях амфиболитовой фации метагабброанортозиты Колвицкого массива прорваны дайками основного и среднего состава, которые также были рассланцованы при таких же условиях. Структуры "дайка в дайке" и другие полевые наблюдения, описание которых выходит за рамки данной работы, свидетельствуют о том, что после внедрения даек сразу же последовало их рассланцевание в условиях транстенсии (косого растяжения). Для U-Pb датирования были опробованы дайка метагаббро-порфирита (обр. К-3 и К-5) и вмещающие их металейкогаббро Колвицкого массива (обр. К-6). Обр. К-3 взят из нерассланцованного габбро-порфирита центральной части дайки, в которой фенокристы магматического плагиоклаза равномерно распределены в породе и местами образуют гломеровые агрегаты. В этой части дайки наблюдаются угловатые ксенолиты рассланцованного метаанортозита. Обр. К-5 отобран из краевой части дайки, в которой габбро-порфирит был полностью рассланцован и преобразован в плагиоамфиболит. Обр. К-6 взят в нескольких сантиметрах от обр. К-5 и представляет металейкогаббро, интенсивно рассланцованное вместе с краевой частью дайки.

Фракция циркона К-3-4 из нерассланцованного габбро-порфирита К-3 объединяет длиннопризматические кристаллы со слабо сглаженными ребрами, а фракция К-3-5 включает эти же кристаллы, но сильно измененные, с полностью закругленными ребрами и корродированными гранями. Обе фракции оказались конкордантными при их возрастах 2394±14 и 2228±19 млн. лет, соответственно (табл.1, рис.2). Фракции К-5-1 и К-6-1 из рассланцованных габбро-порфирита К-5 и металейкогаббро К-6 состоят из изометричных, идеально прозрачных, темно-розовых зерен с алмазным блеском. Они имеют близкий изотопный состав U и Pb и минимальные, 207Pb/206Pb возраста 2429±9 и 2437±10 млн. лет, соответственно (табл.1). Предполагая современные потери Pb, для них рассчитан возраст верхнего пересечения 2433±18 млн. лет при СКВО = 1,5.

Sm-Nd изотопный анализ выполнен для диоритовых (К-12, К-13, НИК 89/14) и базитовых (К-3, П-5) даек и основных плутонических пород (ПГ-5 и 9/92-35; табл.2). Величины ε Nd (для возраста 2,45 млрд. лет) попадают в интервал от +0,3 до –1,5 (табл.2, рис.3).

Для сравнения изотопного состава Rb и Sr пород, более молодых, чем метавулканиты, были проанализированы металейкогаббро (К-7) Колвицкого массива, дайки метагаббро-порфиритов (К-3) и метадиоритов (К-12 и К-13), секущие рассланцованные породы этого массива, а также дайка базитов (П5), залегающая среди метабазальтов и превращенная в гранатовый амфиболит (табл.3). Точки этих пород, аналогично базитовой дайке П-11, расположились ниже Rb-Sr изохроны, построенной для метавулканитов (рис.4). Изотопный состав Rb и Sr субщелочного гранита ПГ-4 резко отличается от такового всех остальных пород (табл.3).

Обр. К-12 и К-13 из метадиоритов, возраст которых по циркону составляет 2436±6 млн. лет ( Каулина , 1996), образуют линию регрессии с практически таким же (с учетом ошибок) Rb-Sr возрастом, равным 2448±93 млн. лет, и 87Sr/86Srперв = 0,70169±48 (рис.4).

Взаимоотношения металейкогаббро К-7 Колвицкого массива с дайкой П-5, которая прорывает метавулканиты, и дайкой П-11, рвущей гранитогнейсы, неизвестны. Не исключено, что они могут быть образованиями одной фазы. Эти образцы действительно образуют линию регрессии и дают Rb-Sr возраст 2374±49 млн. лет при СКВО = 0,005 и 87Sr/86Srперв = 0,70020±27 (рис.4). Этот возраст на 76 млн. лет моложе возраста кристаллизации Колвицкого массива и в пределах аналитических погрешностей совпадает с возрастами метаморфических цирконов из пород массива и даек (2423±3 млн. лет, Митрофанов и др ., 1993; 2433±18 и 2394±14 млн. лет, данная работа). Отношение 87Sr/86Sr в метагаббро-порфирите К-3, секущем Колвицкий массив, 2432 млн. лет назад составляло 0,7011±7 (табл.3).

Таблица 3. Rb-Sr изотопные данные для пород Колвицкого пояса

|

№№ |

№ обр. |

Rb, ppm |

Sr, ppm |

87Rb |

86Sr |

87Rb/86Sr |

87Sr/86Sr (±2 σ , %) |

87Sr/86Sr ( t ) |

|

1. |

П-3 |

6,08 |

199 |

1,722 |

19,23 |

0,0885 |

0,70569±0,007 |

|

|

2. |

П-4 |

7,87 |

202,2 |

2,228 |

19,54 |

0,1127 |

0,70622±0,005 |

|

|

3. |

П-6 |

5,75 |

177,2 |

1,627 |

17,13 |

0,0939 |

0,70558±0,006 |

|

|

4. |

П-7 |

2,97 |

227,5 |

0,8395 |

22,0 |

0,0377 |

0,70367±0,007 |

0,7023±3 |

|

5. |

О-1 (1) |

28,3 |

316,8 |

8,007 |

30,61 |

0,2586 |

0,71138±0,08 |

|

|

6. |

О-1 (2) |

27,8 |

328 |

7,862 |

31,69 |

0,2452 |

0,71138±0,08 |

|

|

7. |

О-1 (ср.) |

28,05 |

322,4 |

7,934 |

31,15 |

0,2518 |

0,71138±0,055 |

0,7026±4 |

|

8. |

О-2 |

41,2 |

296,2 |

11,66 |

28,60 |

0,4029 |

0,71706±0,005 |

0,7027±3 |

|

9. |

П-9 (1) |

24,9 |

141,5 |

7,047 |

13,65 |

0,5104 |

0,72056±0,011 |

|

|

10. |

П-9 (2) |

25,3 |

144,7 |

7,149 |

13,97 |

0,5059 |

0,72056±0,011 |

|

|

11. |

П-9 (ср.) |

25,1 |

143,1 |

7,098 |

13,81 |

0,5081 |

0,72056±0,008 |

|

|

12. |

П-11 |

14,1 |

157,6 |

4,005 |

15,23 |

0,2603 |

0,70911±0,01 |

|

|

13. |

ПГ-5 |

22,7 |

310,8 |

6,435 |

30,01 |

0,2119 |

0,71004±0,004 |

0,7025±3 |

|

14. |

П-1 |

91,3 |

154 |

25,84 |

14,83 |

1,723 |

0,75893±0,01 |

|

|

15. |

П-2 |

49,8 |

259 |

14,08 |

24,96 |

0,5578 |

0,72479±0,007 |

|

|

16. |

П-8 |

23,47 |

214,9 |

6,642 |

20,75 |

0,3165 |

0,71352±0,008 |

|

|

17. |

П-13 |

73,7 |

229 |

20,87 |

22,09 |

0,9339 |

0,71985±0,04 |

|

|

18. |

К-3 |

7,07 |

253,2 |

2,00 |

24,49 |

0,0807 |

0,70396±0,1 |

0,7011±7 |

|

19. |

П-5 |

14,5 |

43,6 |

4,113 |

4,21 |

0,9657 |

0,73332±0,01 |

0,7002±3 |

|

20. |

К-12 |

71,5 |

379,7 |

20,24 |

36,67 |

0,5456 |

0,72099±0,04 |

0,7018±3 |

|

21. |

К-13 |

27,6 |

437 |

7,801 |

42,23 |

0,1826 |

0,70815±0,03 |

0,7017±3 |

|

22. |

К-7 |

9,03 |

285 |

2,557 |

27,49 |

0,0919 |

0,70336±0,02 |

|

|

23. |

ПГ-4 |

155 |

34,2 |

43,86 |

3,307 |

13,11 |

1,2397±0,01 |

Примечания: 1) величины отношения 87Sr/86Sr ( t ) рассчитаны для возраста кристаллизации пород, определенного по циркону или Rb-Sr изохроне; 2) при расчете 87Sr/86Sr ( t ) погрешность отношения 87Sr/86Sr принималась равной 0,04%, реальная погрешность измерения бралась в расчет, если она превышала 0,04%; 3) величина отношения 87Sr/86Sr ( t ) рассчитана для тех магматических пород колвицкого комплекса, для которых есть Sm-Nd данные; остальные пояснения в тексте.

Умбинские парагранулиты. Анализ изотопного состава Sm и Nd выполнен для шести образцов парагранулитов Умбинского блока (гранат-кварц-полевошпатовые гранулиты 9/92-30, 9/92-32, DB 95-16, 101068 и гранат-биотитовые гнейсы 9/92-36, 9/93-62). Модельные возраста этих пород лежат в интервале 2,12-2,45 млрд. лет (табл.3, рис.3).

-

5. Обсуждение результатов

Возраст гранитогнейсов фундамента. Многочисленные данные показывают, что U-Pb возраст магматического циркона, рассчитанный по верхнему пересечению дискордии, отвечает времени его кристаллизации из расплава ( Mezger, Krogstad , 1997). Поэтому возраст 2708±10 млн. лет магматического циркона из метатоналита П-10 (рис.2) связывается с кристаллизацией тоналитового расплава. Sm-Nd данные (табл.2, рис.3) говорят о происхождении расплава из позднеархейского ювенильного протолита и об отсутствии в нем заметной примеси раннеархейского материала. Аналогичные Sm-Nd параметры получены для гранитогнейсов Порьей губы (обр. ПГ-10 и ПГ-11, табл.2, рис.3) такого же возраста (2700 млн. лет, Тугаринов, Бибикова , 1980). Эти данные согласуются с предположением, что гранитоиды основания кандалакшской толщи и гранитогнейсы из тектонических линз Порьей губы принадлежат единому комплексу.

Минимальный возраст циркона из гранитоидной гальки П-12 базальных конгломератов кандалакшской толщи (2583 ± 6 млн. лет, табл.1, рис.2) и Sm-Nd модельный возраст гранитоида (2,69 млрд. лет, табл.2, рис.3) указывают на позднеархейский возраст источника гальки.

Субщелочные граниты имеют более высокое по сравнению с гранитогнейсами значение £ Nd (для t = 2.45 млрд. лет), идентичное величинам £ Nd изверженных пород Колвицкого пояса (обр. ПГ-4, табл.3, рис.4). Это наводит на мысль, что они вряд ли произошли за счет переплавления гранитогнейсов и являются, скорее всего, продуктами дифференциации габброидных расплавов.

Возраст колвицкого комплекса. U-Pb возраст 2467±3 млн. лет магматического циркона из метаандезита О-2 кандалакшской толщи (рис.2) связывается со временем кристаллизации расплава. С ним в пределах погрешностей совпадает Rb-Sr датировка 2497±50 млн. лет, полученная по всем шести образцам метавулканитов и трем когенетичных им пород (рис.4). Совпадение результатов, полученных двумя независимыми методами, позволяет полагать, что Rb-Sr изохрона отражает реальное геологическое событие и не является изохроной смешения. Этот вывод подтверждается отсутствием линейной зависимости для изученных образцов на диаграмме 87Sr/86Sr - 1/Sr.

Расположение на изохроне метапсаммита П-8 указывает на то, что его действительно можно было бы считать переотложенной вулканогенной породой, когенетичной метабазальтам. Однако Sm-Nd модельный возраст обр. П-8 равен 2885 млн. лет (табл.2, рис.3), из чего следует, что осадочный протолит метапсаммита содержит примесь архейского материала не только в виде гальки, но и в основной ткани породы. Малая мощность слоя (<50 см) позволяет предполагать, что его Rb-Sr система в процессе осадконакопления, будучи более подвижной, чем Sm-Nd система ( Фор , 1989), по-видимому, была приведена в равновесие с Rb-Sr системой водной среды седиментации. Вклад вулканических продуктов в изотопный состав Rb и Sr этой среды, очевидно, был определяющим.

Внедрение дайки габбро-порфирита, прорывающей породы Колвицкого массива, ограничено возрастом этих пород 2450±10 млн. лет и возрастом 2433±18 млн. лет цирконов К-5-1 и К-6-1 соответственно из краевой части дайки и вмещающего металейкогаббро, совместно испытавших интенсивное рассланцевание. Изучение массивного металейкогаббро К-7 с магматическими структурами и текстурами подтвердило вывод о том, что в нерассланцованных лейкогаббро циркон отсутствует ( Митрофанов и др ., 1993). Следовательно, циркон в металейкогаббро К-6 метаморфогенный, и его возраст 2433±18 характеризует время рассланцевания как Колвицкого массива, так и дайки габбро -порфирита. Так как диориты с возрастом 2436±6 млн. лет ( Каулина , 1996) прорывают уже рассланцованные базитовые дайки, то внедрение габбро-порфирита и его первое рассланцевание можно считать практически одновременными. Возраста 2394 ± 14 и 2228 ± 19 млн. лет цирконов К-3-4 и К-3-5 из нерассланцованной центральной части дайки габбро-порфирита свидетельствуют о том, что породы Колвицкого пояса испытали неоднократную тектоно-термальную переработку, что уже было отмечено Т.В. Каулиной (1996).

Rb-Sr возраста, рассчитанные по ограниченному количеству образцов для даек и лейкогаббро Колвицкого массива, не могут рассматриваться как строго обоснованные.

Таким образом, Колвицкий пояс и слагающий его вулкано-плутонический комплекс образовались в интервале 2,47–2,43 млрд. лет назад. Мнение о палеопротерозойском возрасте пород

Колвицкого пояса ранее было высказано в ( Глебовицкий и др ., 1978). Возраст 2,52 млрд. лет одной из фракций цирконов из эндербитогнейсов Порьей губы ( Каулина , 1996) геологического смысла не имеет, так как эти цирконы состояли из древних ядер и более молодых оболочек, причем генезис оболочек (магматический или метаморфический) не был установлен.

Sm-Nd и Rb-Sr систематика колвицкого комплекса. Sm-Nd данные подтверждают генетическую связь между магматическими породами колвицкого комплекса. Их модельные возраста лежат в интервале 2,62–2,73 млрд. лет (кроме обр. ПГ-5 и 9/92-35), а величина ε Nd, рассчитанная для возраста 2,45 млрд. лет, варьирует от +0,3 до –1,5 (табл.2, рис.3). Эти значения ε Nd сопоставимы с таковыми других изверженных пород Балтийского щита с возрастом 2,4–2,5 млрд. лет ( Balashov et al ., 1993; Amelin, Semenov , 1996) и могут указывать на их происхождение из мантийного источника с той или иной степенью обогащения или обеднения. Альтернативой является модель, когда родоначальный основной расплав, находясь в магматической камере, ассимилировал вмещающие позднеархейские породы, гомогенизировался и затем подвергся фракционированию. Sm-Nd данные не позволяют решить, какой из моделей следует отдать предпочтение.

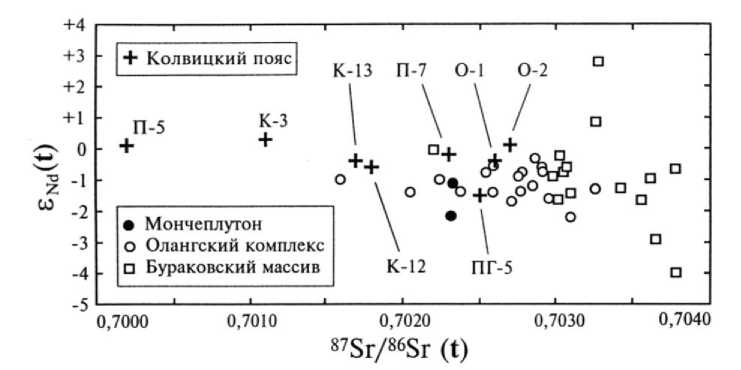

Приведенные выше Rb-Sr датировки удовлетворительно совпадают с U-Pb цирконовыми возрастными данными о внедрении и первом рассланцевании даек и лейкогаббро. Это позволяет говорить о ненарушенности Rb-Sr систем в ходе всех последующих преобразований пород и возможности использования величин первичного отношения 87Sr/86Sr для петрогенетических целей. Сравнение изотопного состава расплавов, родоначальных для пород колвицкого комплекса и основных расслоенных интрузий Балтийского щита с возрастом 2,44–2,50 млрд. лет, на диаграмме ε Nd – 87Sr/86Sr перв (рис.5) обнаруживает принципиальное сходство между ними, что предполагает близость механизмов их образования. Для расслоенных интрузий предложены модели (1) мантийного плюма с незначительной коровой контаминацией и (2) плавления обогащенного мантийного материала ( Amelin, Semenov , 1996).

Рис.5. Диаграмма ε Nd – 87Sr/86Sr перв для пород Колвицкого пояса и расслоенных интрузий Балтийского щита. Данные по интрузиям приведены по ( Amelin, Semenov , 1996).

Согласно модельным построениям ( Фор , 1989; McCulloch, Bennett , 1994), 2,45 млрд. лет назад отношение 87Sr/86Sr в истощенной мантии составляло 0,7008–0,7013. Как и в ( Amelin, Semenov , 1996), за основу дальнейших рассуждений возьмем значение 0,7010. В пределах погрешностей такой величиной 87Sr/86Sr перв характеризуется метагаббро-порфирит К-3. Более низкое отношение 87Sr/86Sr перв, рассчитанное по металейкогаббро К-7 и базитам П-5 и П-11 (0,7002±3), может указывать на потери Rb во время метаморфизма 2395–2433 млн. лет назад; также возможно происхождение родоначальных расплавов из более истощенного мантийного источника. Метадиориты, одновозрастные базитам, напротив, имеют несколько повышенные значения 87Sr/86Sr перв , равные 0,7017±3 и 0,7018±3 (для возраста 2436 млн. лет), что может говорить об их происхождении из более обогащенного источника или же об контаминации исходного базитового расплава кислым материалом архейской коры. Метавулканиты имеют еще более высокое значение 87Sr/86Sr перв (в среднем 0,7023±2), что также можно объяснить этими же моделями, однако в случае контаминации расплава он должен был испытать последующее фракционирование, поскольку метабазальты и метаандезиты имеют одинаковые отношения 87Sr/86Srперв. Ограниченное число данных не позволяет прийти к окончательному решению.

Sm-Nd систематика кандалакшских и умбинских метаосадков: геотектонические следствия. Осадки являются сложносоставным материалом, который возникает при смешении продуктов разрушения разных пород. Следовательно, их Sm-Nd модельные возраста ( t DM) зависят от соотношений между этими продуктами и t DM источников исходных пород ( Фор , 1989).

Модельные возраста 2,82–2,88 млрд. лет и низкие величины ε Nd (для t = 2,45 млрд. лет) для метапсаммитов кандалакшской толщи (обр. П-8, П-13 и 1025, табл.3, рис.3) указывают на то, что Sm-Nd система их осадочного протолита отвечает позднеархейским источникам и не содержит заметного вклада как из намного более древнего, так и намного более молодого корового материала. Следовательно, в составе этих пород не может преобладать вещество из того же палеопротерозойского ювенильного источника, что и для кандалакшских метавулканитов. Мы полагаем, что осадки базальной части кандалакшской толщи накапливались в палеопротерозойском бассейне рядом с берегом, сложенным позднеархейскими породами.

Sm-Nd модельные возраста парагранулитов Умбинского блока, наоборот, лежат в интервале 2,12–2,45 млрд. лет (табл.3, рис.4). Эти молодые модельные возраста показывают, что большая часть осадочного протолита этих пород произошла не за счет разрушения пород позднеархейского фундамента, выведенных на поверхность, а представляет собой продукты разрушения палеопротерозойской ювенильной коры. На основе самого молодого модельного возраста (2,12 млрд. лет, табл.2) и возраста гранулитового метаморфизма (1,91 млрд. лет, Тугаринов, Бибикова , 1980), время накопления исходных для умбинских гранулитов осадков можно ограничить интервалом примерно 2,0–2,1 млрд. лет.

Более молодые модельные возраста умбинских парагранулитов по сравнению с породами колвицкого комплекса и гранитогнейсами фундамента трудно объяснить нарушением Sm-Nd систем парагранулитов при воздействии на них гранулитового метаморфизма, как предполагается, например, в ( Минц и др ., 1996). Этому препятствуют следующие факты. Во-первых, t DM и величины ε Nd (для возраста 2,45 млрд. лет) всех пород, взятых в зоне максимальных условий метаморфизма гранулитовой фации (метагаббро ПГ-5 и 9/92-35, гранитогнейсы ПГ-10, ПГ-11 и субщелочной гранит ПГ-4), сходны с таковыми пород соответствующего химического состава из зоны амфиболитового метаморфизма. Более того, по этим параметрам гранитогнейсы ПГ-10 и ПГ-11 идентичны не только метатоналиту П-10, но и другим беломорским гранитоидам, охарактеризованным в ( Timmerman, Daly , 1995), и резко отличаются от парагранулитов (табл.2, рис.4). Во-вторых, по значениям t DM и ε Nd гранат-биотитовый гнейс 9/92-30 из зоны тектонического меланжа, в которой этот гнейс был метаморфизован в условиях гранулитовой фации высоких температур и давлений и ассоциирует с ортопироксен-силлиманитовыми породами, неотличим от аналогичных гнейсов и кислых гранулитов, метаморфизованных в пределах Умбинского блока при меньших температурах и умеренных давлениях (обр. 9/92-32, 9/92-36, 9/93-62 и DB 95-16, табл.2). Наконец, в-третьих, модельный возраст метагаббро-норита ПГ-5 все же несколько отличается от таковых магматических пород колвицкого комплекса, однако этот возраст является более древним. Если в данном случае произошло нарушение Sm-Nd системы под воздействием наиболее высоких для данного района температур и давлений метаморфизма гранулитовой фации, то следует признать, что этот метаморфизм привел не к омоложению, а к удревнению Sm-Nd модельного возраста.

Умбинские парагранулиты прорываются гранитами, чарнокитами и эндербитами, объединяемыми в умбинский гранитоидный комплекс ( Виноградов, Виноградова , 1975). В этих гранитоидах присутствуют ксенолиты рассланцованных парагранулитов, что свидетельствует о зарождении и внедрении гранитоидных расплавов в геодинамической обстановке, отличающейся от условий накопления осадочного протолита парагранулитов. Первые определения изохронного возраста гранитоидов ( Пушкарев и др ., 1975) привели к значениям 2140±50 млн. лет (U-Pb метод по циркону) и 1950±60 млн. лет (Rb-Sr метод по породам в целом). В изученном нами гранитоиде не менее 25% магматического циркона фракции >0,15 мм содержит ксеногенные ядра. Следовательно, возраст больших валовых фракций циркона является средним между возрастом вещества, плавление которого породило родоначальные для гранитоидов расплавы (>2140 млн. лет), и возрастом кристаллизации этих расплавов (<2140 млн. лет). U-Pb возраст метаморфического циркона из эндербита, рассланцованного в условиях гранулитовой фации, равен 1912±8 млн. лет, тогда как в отдельных зернах 207Pb/206Pb возраста ядер, сложенных магматическим цирконом, составляют 1949 и 1966 млн. лет ( Alexejev et al ., 1997). Ar-Ar возраст амфибола и Rb-Sr возраст амфибола и плагиоклаза из умбинского гранита равны соответственно 1889±8 и 1882±15 млн. лет ( Cliff et al ., 1997). Таким образом, вывод о накоплении осадочного протолита умбинских кислых гранулитов и глиноземистых гнейсов 2,0–2,1 млрд. лет назад не противоречит данным о цирконах из гранитоидов, прорывающих эти парагранулиты, а также изотопным возрастам, полученным по другим минералам и по породам в целом.

Модельные возраста парагранулитов ЛГП в финской и русской Лапландии, как и умбинских парагранулитов, близки к 2,3 млрд. лет ( Huhma, Meriläinen , 1991; Timmerman et al ., 1993). Датирование древних детритовых ядер в цирконах из этих пород методом SHRIMP дало возраста около 2,0 млрд. лет при возрасте оболочек, близком к 1,9 млрд. лет, что свидетельствует о значительной близости во времени накопления исходных осадков и их гранулитового метаморфизма ( Sorjonen-Ward et al ., 1994). Сходные величины t DM лапландских и умбинских парагранулитов и практически одно и то же время отложения их осадочного протолита свидетельствуют в пользу вывода о том, что эти породы имеют один и тот же генезис и, скорее всего, были накоплены в одном бассейне. Единственной моделью, по нашему мнению, удовлетворительно объясняющей накопление огромного объема осадков преимущественно за счет ювенильного материала, который отделяется от мантии фактически во время осадконакопления, является модель островодужной субдукции ( DePaolo et al ., 1991).

Таким образом, осадочные протолиты лапландских и умбинских парагранулитов, в отличие от кандалакшских метапсаммитов, произошли из островодужного источника, что уже отмечалось в литературе ( Daly et al ., 1996, 1997). Это, в свою очередь, предполагает существование бассейна с океанической корой в палеопротерозое и значительное удаление архейских континентальных плит друг от друга. Этот бассейн мог раскрыться во время реактивации таких структур с возрастом около 2,45 млрд. лет, как пояса Колвицкий и Танаэлв в неизвестное пока время. Породы Колвицкого пояса накапливались на беломорских гранитогнейсах ( Виноградов и др ., 1980; Балаганский и др ., 1986), следовательно, данный бассейн должен был располагаться в пределах Беломорского мобильного пояса. Палеогеографические данные по палеопротерозойским бассейнам седиментации области сочленения Карельского кратона и Беломорского пояса указывают на то, что в пределах последнего действительно должен был существовать обширный и более глубоководный палеопротерозойский бассейн ( Негруца , 1979). В заключение подчеркнем, что раскрытие бассейна не могло быть очень большим, так как палеомагнитные данные свидетельствуют об отсутствии существенного смещения кольской части Балтийского щита относительно карельской, начиная с рубежа 2,45 млрд. лет назад ( Арестова и др ., 1997). Об этом же говорят и находки в умбинских парагранулитах детритовых цирконов архейского возраста ( Bridgwater et al ., 1996), что вряд ли возможно при значительном удалении области седиментации от берегов, сложенных архейскими породами.

-

6. Заключение

-

1. Полученные возраста и изотопные данные вместе с опубликованными датировками ( Тугаринов, Бибикова , 1980; Митрофанов и др ., 1993; Фриш и др ., 1995; Каулина , 1996) показывают, что кандалакшская толща метабазальтов, порьегубский комплекс основных и средних гранулитов, Колвицкий массив габбро-анортозитов и дайковый комплекс принадлежат единому вулкано-плутоническому комплексу, возникшему 2,43–2,47 млрд. лет назад на начальной стадии палеопротерозойского рифтинга позднеархейского кратона. Главная особенность становления этого комплекса состоит в том, что магматические породы каждой его фазы сразу же после их кристаллизации подвергались структурнометаморфической переработке. В результате расплавы каждой новой фазы внедрялись в уже рассланцованные породы предыдущей фазы. Такую тектоническую обстановку мы связываем с неоднократным внедрением магматических расплавов на фоне непрерывного растяжения земной коры в течение нескольких десятков миллионов лет.

-

2. Накопление осадочного протолита умбинских парагранулитов происходило примерно 2,0–2,1 млрд. лет назад одновременно с накоплением осадков, исходных для парагранулитов финской и русской Лапландии. К этому времени колвицкий комплекс испытал неоднократную структурно-метаморфическую переработку, завершившуюся образованием пегматитов 2,06 млрд. лет назад ( Каулина , 1996). Около 1,91 млрд. лет назад осадочные толщи Умбинского блока были тектонически присоединены к колвицкому комплексу и испытали гранулитовый метаморфизм в результате коллизии беломорской и кольской плит по сценарию, близкому к описанному в ( Barbey et al ., 1984), в результате чего этот блок стал аллохтоном. Источником для его осадочного протолита, как и для парагранулитов ЛГП ( Huhma, Meriläinen , 1991; Timmerman et al ., 1993; Sorjonen-Ward et al ., 1994), послужил, главным образом, палеопротерозойский ювенильный материал, что позволяет оценить условия седиментации как островодужные. Таким образом, с породами ЛГП могут коррелировать только умбинские парагранулиты.

-

Авторы благодарны директору ГИ КНЦ РАН, чл.-корр. РАН Ф.П. Митрофанову за поддержку, без которой были бы невозможны постановка и проведение данной работы, а также Д. Бриджуотеру и В.Г. Глебовицкому за плодотворное обсуждение полученных результатов. М.Н. Богданова, Д. Бриджуотер и

М. Маркер предоставили для анализа обр. НИК-89/14, 1025 (М.Н.Б.), DB 95-16 (Д.Б.) и 101068 (М.М.). Полевые исследования в районе Порьей губы Белого моря были проведены с разрешения и при помощи Кандалакшского государственного заповедника. Данная работа была поддержана МНФ, РФФИ и Российским Правительством (гранты NM 1000 и NM 1300), РФФИ (гранты 95–05–15203 и 97–05–64863), а также Институтом "Открытое общество" (грант s96–1577). Полученные результаты являются вкладом в проекты СВЕКАЛАПКО (публикация ЕВРОПРОБА № 111) и ИНТАС–РФФИ 95–1330.