Изучение биометрических характеристик сидеральных культур при проведении биологической рекультивации на территории угледобывающего предприятия ОАО «Шахта № 12» Кемеровской области

Автор: Яковченко М.А., Ермолаев В.А., Косолапова А.А., Дремова М.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты ис-следования растений сидератов всех видов. Определено, что лучшие результаты роста наблюдаются при внесении в субстрат гидро-геля, а особенно при его внесении в глинистый грунт, что объясняется количеством влаги в субстрате, глинистые грунты более гигро-скопичны, а применение гидрогеля, в соответ-ствии с его физико-химическими особенно-стями, еще более значительно увеличивает влагоемкость субстрата. Полевая всхожесть варианта посева на глине относительно грунта по всем культурам значительно выше. Варианты с применением гидрогеля показали большую густоту стояния растений на 1 м2. Практически все культуры показали наиболь-шее увеличение наземной части растения при применении гидрогеля с глинистым грунтом, высота растений увеличилась в 2,5 раза. Ис-ключение составили растения ржи, разница в высоте растений на вариантах грунт + гид-рогель и глина + гидрогель составила меньше 1 %. Прибавку длины корня в варианте с при-менением гидрогеля на глинистых субстра-тах показали растения фацелии, давшей при-рост корня в 2,5 раза. Растения костреца, на-оборот, увеличили прирост корневой системы при применении гидрогеля в рассыпчатом грунте на 43 %. По остальным вариантам растений увеличение длины корня не отмече-но. Увеличение зеленой массы в смесях сиде-ральных культур по вариантам опыта незна-чительно, тогда как при монопосеве эспар-цет, кострец, гречиха показали наибольшую прибавку зеленой массы относительно кон-троля и других вариантов. Наибольшую при-бавку зеленой массы относительно вариантов без внесения гидрогеля растения-сидераты всех видов дали на глинистом субстрате, особенно выделяются следующие варианты: эспарцет - на 250 %, гречиха - 172, кострец - 123, фацелия - 77,5 %. Наилучший результат по накоплению зеленой массы показали эспар-цет, гречиха, кострец, фацелия.

Рекультивация, гидро-гель, сидераты, субстрат, влагоемкость, густота стояния, зеленая масса

Короткий адрес: https://sciup.org/14084863

IDR: 14084863 | УДК: 631.618

Текст научной статьи Изучение биометрических характеристик сидеральных культур при проведении биологической рекультивации на территории угледобывающего предприятия ОАО «Шахта № 12» Кемеровской области

Введение. Основные задачи биологической рекультивации - возобновление процесса почвообразования, повышение самоочищающей способности почвы и воспроизводство биоценозов. Для разработки эффективных способов биологической рекультивации большое значение имеет изучение процессов эволюции растительного покрова в различных природных зонах и техногенных условиях. Формирование растительного покрова на отвалах вскрышных работ идет очень медленно - от 5 до 10-15 лет из-за сложного, изменяющегося во времени рельефа поверхности отвала, бедности горных пород питательными веществами, неустойчивости водного и теплового режимов [1].

Скорость почвообразования и формирования почвенных горизонтов зависят от свойств почвообразующих пород, их водного и теплового режимов, рельефа, природно-климатических условий данного района, от видового состава растительности и продолжительности природного восстановления земель [2, 3].

Наиболее эффективным приемом биологической рекультивации на нарушенных землях является создание многовидового растительного покрова с участием многолетних трав и устойчивых пород кустарников и деревьев. При такой многоярусной структуре нарушенные земли хорошо защищены от эрозии и дефляции, а благодаря листовому опаду и корневым системам получают большой прирост органических веществ [4, 5].

Экспериментальные исследования, проводимые почвоведами в Кемеровской области на протяжении 40 лет, показывают, что полностью восстановить утраченные функции почвы в исторически обозримый период невозможно. Максимальный результат, полученный на экспери- ментальных площадках, составляет 90 %, а среднее значение плодородия на рекультивированных землях составляет около 30 % [6, 7].

Особенно актуальна проблема рекультивации для Кемеровской области, где ежегодно в результате ведения горных работ, строительства дорог, производственных и иных объектов постоянно происходит разрушение естественного покрова. Средняя площадь ежегодно нарушаемых в регионе земель – 1118 га. По оценкам Института угля и углехимии СО РАН, угледобывающими предприятиями уже нарушено более 9,17 тыс. км, что составляет 9,6 % от всего земельного фонда Кемеровской области, а с каждым годом выдаются все новые лицензии на недропользования. Если так будет продолжаться дальше, то через несколько десятков лет в Кузбассе не останется ни одного не затронутого угледобычей участка земли. Проблема усложняется еще тем, что большинство нарушенных земель расположено на высокоплодородных, имеющих большое хозяйственное значение почвах [8–10].

Цель исследования : изучение биометрических характеристик сидеральных растений (традиционных и нетрадиционных) по вариантам опыта.

В задачи исследования входило:

-

1. Определить густоту стояния растений.

-

2. Определить высоту растений.

-

3. Изучить длину корня растений по вариантам опыта.

-

4. Изучить изменение зеленой массы сидеральных растений.

Объектом исследования были традиционные и нетрадиционные сидеральные растения.

Предмет исследования – фитомелиоратив-ная технология рекультивации.

Условия, материалы и методы исследования. Район расположения объектов рекультивации находится в южной части лесостепной зоны области, характеризующейся недостаточным количеством осадков, особенно в первой половине лета. Растительный покров территории – степного типа с преобладанием злаковых травянистых видов.

Участки рекультивации находятся на горном отводе разреза, а прилегающие земли к землям Прокопьевского района и относятся к землям городских поселений.

ОАО «Шахта № 12» – действующее угледобывающее предприятие, находится в г. Кисе-левске Кемеровской области.

Поле шахты № 12 расположено в юговосточной части Киселевского месторождения Кузбасса в центре г. Киселевска Кемеровской области РФ.

ОАО «Шахта № 12» является одним из градообразующих предприятий г. Киселевска. Количество работающих на шахте № 12 составляет 1755 человек.

Рис. 1. Ситуационная карта-схема расположения горного отвода ОАО «Шахта № 12»

Сидератные культуры – это прекрасные удобрения. Удивительно, но органическая масса, которая образуется от соединения солнечного света, воздуха и воды, намного эффективнее навоза. Кроме того, сидераты накапливают азот, фосфор, калий и еще множество макро- и микроэлементов – и это не требует практически никаких затрат.

Корневая система растений глубоко рыхлит почву, обеспечивая прекрасный водный и воздушный обмен. Если однажды услышите слово «биоплуг» – знайте, это о сидератах.

Многие сидераты – отличные медоносы. Кроме того, корневые выделения, например, горчицы отпугивают личинку майского жука, проволочника, медведку.

Результаты исследования и их обсуждения. 7 июня 2016 г. сотрудниками и учеными Кемеровского ГСХИ на территории угольного разреза ОАО «Шахта № 12» города Киселевска Кемеровской области (рис. 2) был заложен опыт согласно схеме.

Площадь каждой опытной делянки составила 1 м2. Опыт заложен в 3-кратной повторности. Размер защитной полосы – 0,5 м. Общая площадь опытного участка составила 200 м2.

Норма высева сидеральных культур составила: гречиха – 90 кг/га; клевер луговой – 20; рожь – 20; рапс – 20; фацелия – 20 кг/га.

Норма высева традиционных культур составила: кострец – 20 кг/га; эспарцет– 20 кг/га.

Норма расхода гидрогеля – 50 г/м2.

Рис. 2. Опытный участок ОАО «Шахта №12»

Сотрудниками и учеными Кемеровского ГСХИ 16 августа 2016 г. был осуществлен третий контрольный выезд на опытные площадки территории ОАО «Шахта № 12» г. Киселевска Кемеровской области.

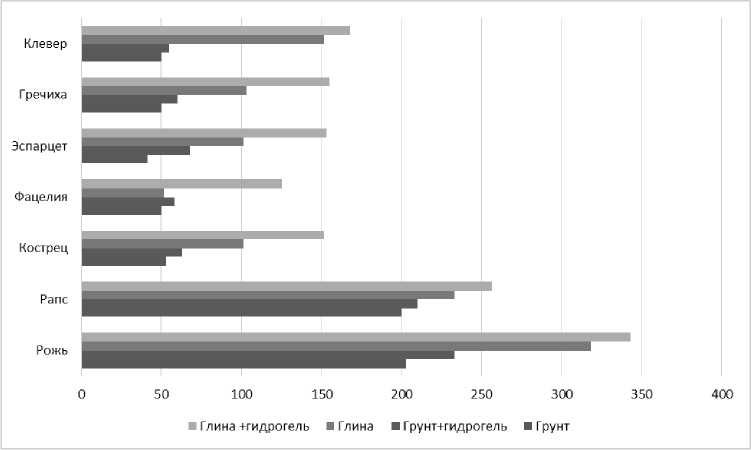

В ходе исследования определена густота стояния растений сидератов в фазу всходов по вариантам опыта на площадках в 1 м2. Результаты подсчетов приведены в таблице 1 и рисунке 3.

Полевая всхожесть варианта посева на глине относительно грунта по всем культурам значительно выше. Варианты с применением гидрогеля показали большую густоту стояния растений на 1 м2. Это объясняется количеством влаги в субстрате при посеве. Глинистые грунты более гигроскопичны, а применение гидрогеля в соответствии с его физико-химическими особенностями значительно увеличивает влагоем-кость субстрата.

Густота стояния растений, шт. на 1 м2

Таблица 1

|

Вариант |

Контроль |

Контроль + гидрогель |

Глина |

Глина + гидрогель |

|

Рожь |

203 |

233 |

318 |

343 |

|

Рапс |

200 |

210 |

233 |

256 |

|

Кострец |

53 |

63 |

101 |

151 |

|

Фацелия |

50 |

58 |

51 |

125 |

|

Эспарцет |

41 |

68 |

101 |

153 |

|

Гречиха |

50 |

60 |

103 |

155 |

|

Клевер |

50 |

55 |

151 |

168 |

Рис. 3. Густота стояния растений, шт. на 1 м2

Все растения-сидераты имели низкую всхожесть на контрольных площадках, хотя внесение гидрогеля повысило данный показатель в среднем на 15 %. Наибольшую густоту стояния растений по всем вариантам показали рожь и рапс. Значения, полученные в ходе исследования, в физико-химических условиях техногенно нарушенных земель являются оптимальными для данных видов растений.

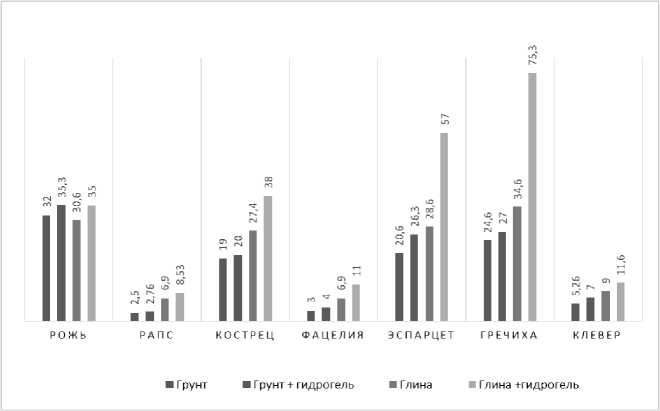

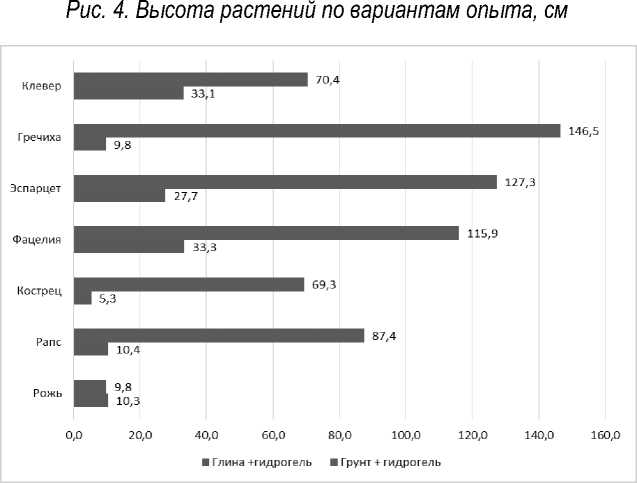

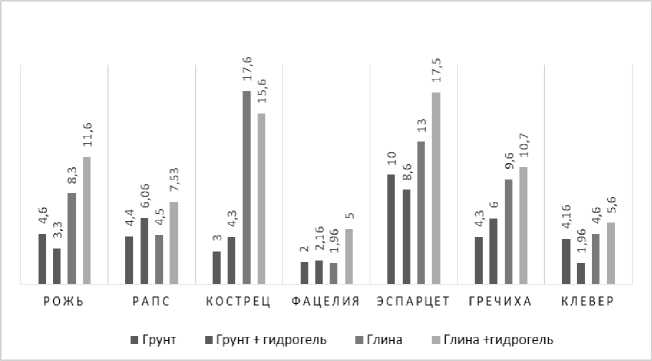

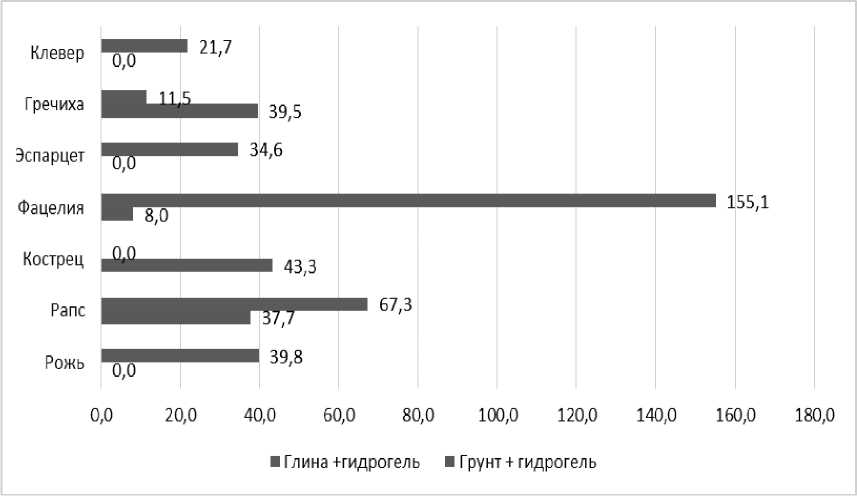

Проведена оценка биометрических характеристик растений, таких как высота растения, длина корня. Замер частей растений проводился перед укосом. Результаты исследования представлены на рисунках 4–7.

По всем изученным параметрам растения показали оптимальные значения на вариантах с применением гидрогеля. Наибольшую высоту растений в варианте с применением гидрогеля на глинистой почве, в процентном соотношении, показали гречиха (75,3 см) и эспарцет (57 см). Применение гидрогеля на глинистом субстрате благоприятно отразилось на росте наземной части растений.

В качестве контроля для определения прибавки высоты растений в процентном соотношении взяты варианты опыта без внесения гидрогеля. Практически все культуры показали наибольшее увеличение наземной части растения при применении гидрогеля с глинистым грунтом, высота растений увеличилась в 2,5 раза. Исключение составили растения ржи, высота растений на вариантах грунт+гидрогель и глина+гидрогель увеличилась соответственно лишь на 10,3 и 9,8 %, тогда как растения гречихи увеличились в 3 раза, дав прибавку в 146 %, эспарцет – в 127, фацелия – в 116 %.

Рис. 5. Увеличение высоты растений по вариантам с применением гидрогеля относительно контроля, %

Рис. 6. Длина корня растений по вариантам опыта, см

Рис. 7. Увеличение длины корня растений по вариантам с применением гидрогеля относительно контроля, %

Корни растений-сидератов имеют огромное значение в восстановлении физико-химических свойств техногенно нарушенных почв. Растения оказывают определенное воздействие на качество почвы, разрыхляют корнями слои грунта, уменьшают вымывание минеральных элементов, высвобождают плохо растворимые фосфаты, обогащают почвы калием, изменяют pH от кислой к нейтральной.

Такие культуры, как клевер, эспарцет, рожь, в варианте с применением гидрогеля на глинистых субстратах не дали значимой прибавки длины корня. Наиболее благоприятен данный вариант оказался для растений фацелии, давшей прирост корня в 2,5 раза. Растения костреца же, наоборот, увеличили прирост корневой системы при применении гидрогеля в рассыпчатом грунте на 43 %.

Зеленая масса сидератов при активном росте подавляет всходы сорных растений. При запашке зеленой массы растений улучшается структура почвы, уменьшается объемная масса пахотного слоя и плотность сложения почвы. В результате запашки значительно увеличивается водопроницаемость и влагоемкость почвы, вследствие чего снижается поверхностный сток осадков и резко возрастает содержание влаги в почве. В итоге резко улучшается жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. Также стебли и листья обогащают почву полезными веществами, накопленными за период вегетации.

В ходе проводимых исследований была изучена прибавка зеленой массы растений сидеральных культур по вариантам опыта, результаты наблюдений приведены в таблице 2.

Увеличение зеленой массы в смесях сидеральных культур составило 4–5 % в варианте эспарцет+кострец и 8–10 % в варианте гречи-ха+клевер, тогда как при монопосеве эспарцет, кострец, гречиха показали наибольшую прибавку зеленой массы относительно контроля и других вариантов (табл. 2). Наибольшую прибавку зеленой массы относительно вариантов без внесения гидрогеля растения сидераты всех видов дали на глинистом субстрате, особенно выделяются следующие варианы: эспарцет – на 250 %, гречиха – 172; кострец – 123; фацелия – 77,5 %.

Ниже, для наглядного сравнения увеличения биомассы приведены фотографии некоторых растений сидеральных культур по вариантам опыта (рис. 8, 9).

Таблица 2

|

Вариант |

Прибавка |

|||

|

г/м2 |

% |

|||

|

Грунт |

Глина |

Грунт |

Глина |

|

|

Эспарцет+кострец |

0,37 |

0,49 |

4,54 |

5,05 |

|

Рожь |

0,40 |

0,84 |

12,35 |

17,80 |

|

Рапс |

0,12 |

0,87 |

1,56 |

9,75 |

|

Кострец |

0,82 |

85,00 |

45,05 |

123,19 |

|

Фацелия |

0,20 |

9,60 |

2,50 |

77,42 |

|

Эспарцет |

5,00 |

155,20 |

15,15 |

249,52 |

|

Гречиха |

14,40 |

664,90 |

9,63 |

172,21 |

|

Клевер |

0,67 |

7,30 |

7,83 |

23,47 |

|

Гречиха+клевер |

14,70 |

21,30 |

10,76 |

8,75 |

Прибавка зеленой массы растений

Грунт

Глина

Рис. 8. Эспарцет посевной

Глина+гидрогель

Грунт

Глина

Рис. 9. Гречиха посевная

Глина+гидрогель

Выводы

-

1. По результатам исследования растения-сидераты всех видов показали лучшие результаты роста при внесении в субстрат гидрогеля, а особенно при его внесении в глинистый грунт. Это объясняется количеством влаги в субстрате, глинистые грунты более гигроскопичны, а применение гидрогеля в соответствии с его физико-химическими особенностями значительно увеличивает влагоемкость субстрата.

-

2. Полевая всхожесть варианта посева на глине относительно грунта по всем культурам значительно выше. Варианты с применением гидрогеля показали большую густоту стояния растений на 1 м2. Практически все культуры показали наибольшее увеличение наземной части растения при применении гидрогеля с глинистым грунтом, высота растений увеличилась в 2,5 раза. Исключение составили растения ржи, разница в высоте растений на вариантах грунт+гидрогель и глина+гидрогель составила меньше 1 %.

-

3. Прибавку длины корня в варианте с применением гидрогеля на глинистых субстратах показали растения фацелии, давшей прирост корня в 2,5 раза. Растения костреца же, наоборот, увеличили прирост корневой системы при применении гидрогеля в рассыпчатом грунте на 43 %. По остальным вариантам растений увеличение длины корня не отмечено.

-

4. Увеличение зеленой массы в смесях сидеральных культур по вариантам опыта незначительно, тогда как при монопосеве эспарцет, кострец, гречиха показали наибольшую прибавку зеленой массы относительно контроля и других вариантов. Наибольшую прибавку зеленой массы относительно вариантов без внесения гидрогеля растения-сидераты всех видов дали на глинистом субстрате, особенно выделяются следующие варианы: эспарцет – на 250 %; гречиха – 172; кострец – 123; фацелия – 77,5 %.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно утверждать, что внесение гидрогеля в техногенно нарушенные почвы благоприятно отражается на росте и развитии растений сидеративных культур. Наилучший результат по накоплению зеленой массы показали эспарцет, гречиха, кострец, фацелия.

Список литературы Изучение биометрических характеристик сидеральных культур при проведении биологической рекультивации на территории угледобывающего предприятия ОАО «Шахта № 12» Кемеровской области

- Просянникова О.И. Антропогенная транс-формация почв Кемеровской области. -Кемерово: Изд-во Кемеровского ГСХИ, 2005. -300 с.

- Егоров В.В. Некоторые вопросы повыше-ния плодородия почв. -М.: Наука, 1981. -131 с.

- Определитель растений Кемеровской об-ласти/под ред. И.М. Красноборова. -Но-восибирск: Изд-во СО РАН, 2001. -164 с.

- Просянникова О.И. Почвенно-агро-химическое районирование и применение удобрений в Кемеровской области. -Кеме-рово: Кузбассвузиздат, 2007. -102 с.

- Андроханов В.А., Куляпина В.Д. Почвы техно-генных ландшафтов: генезис и эволюция. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. -С. 50-51.

- Артемьев В.Б. Основные положения стра-тегии развития Угольной промышленности России//Уголь. -2004. -№ 2. -С. 3-7.

- О проблемах нарушенных земель в Кеме-ровской области: депутатские слушания. -Кемерово, 2006. -80 с.

- Логуа М.Т., Иванова Т.В. Роль сельскохо-зяйственной рекультивации при восстанов-лении нарушенных земель//Рекультива-ция нарушенных земель в Сибири. -Кеме-рово: Ирбис, 2006. -Вып. 2. -С. 29-30.

- О состоянии и охране окружающей природ-ной среды Кемеровской области в 2006 го-ду: мат-лы к гос. докл. -Кемерово: АРФ, 2007. -320 с.

- Потапов В.П., Мазикин В.П., Счастливцев Е.Л. и др. Геоэкология угледобывающих районов Кузбасса. -Новосибирск: Наука, 2005. -С. 7.