Изучение действия ГАМК и фенибута на нейрогенные констрикторные реакции сосудов мозга

Автор: Щербакова Т.Н., Сахарова Э.Ю.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 1 (69), 2021 года.

Бесплатный доступ

Целью работы явилось исследование способности ГАМК и ее аналога - фенибута оказывать защитное действие при спазмах сосудов мозга. Центрогенные спазмы моделировали раздражением зоны locus coeruleus. Рефлекторные спазмы вызывались раздражением волокон левого шейного симпатического ствола. Установлено, что ГАМК подавляет центрогенные и рефлекторные спазмы мозговых сосудов. Фенибут подавляет центрогенные сосудистые реакции, а спазмы мозговых сосудов рефлекторного происхождения, наоборот, усиливает.

Спазм сосудов мозга, голубое пятно, гамк, фенибут

Короткий адрес: https://sciup.org/142227861

IDR: 142227861 | УДК: 616.831-005-085.21

Текст научной статьи Изучение действия ГАМК и фенибута на нейрогенные констрикторные реакции сосудов мозга

Спазмы мозговых сосудов лежат в основе многочисленных нарушений церебрального кровообращения.

Исследованиями последних лет убедительно доказана роль ГАМК-ергической рецепторной системы в деятельности мозга, в сосудах мозга выявлены рецепторы, чувствительные к ГАМК [2, 6, 7]. Установлено, что ГАМК и ее аналоги обладают противоишемической активностью, оказывают противоотечное действие, увеличивают кровоснабжение мозга, принимают участие в компенсации нарушений гемодинамики, предупреждают развитие пост-ишемических цереброваскулярных феноменов [4, 8, 9].

Это доказывает целесообразность поиска и изучения веществ, аналогов ГАМК, применяемых для предупреждения и лечения спазмов церебральных сосудов.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить влияние ГАМК и фенибута на центрогенные и рефлекторные прессорные реакции мозговых сосудов. В задачу исследования входило: во-первых, изучить характер сосудистых реакций при стимуляции зоны locus co-eruleus (Lc) и шейных симпатических нервов;

во-вторых, изучить эффективность ГАМК и фе-нибута при центрогенных и рефлекторных спазмах церебральных сосудов.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Опыты выполнены на 34 наркотизированных (этаминал-натрия 50 мг/кг) и обездвиженных (миорелаксин 3 мг/кг) кошках. Эксперименты проводились на животных, переведенных на искусственное дыхание. Для измерения сопротивления мозговых сосудов был использован метод резистографии, нами применялся перфузионный насос конструкции М. Д. Гаевого (1982). Резистограф подключали к сонным артериям, предварительно перевязав внечерепные ветви с обеих сторон, полное разобщение перфузионной области с общей артериальной системой достигалось перевязкой позвоночных артерий. Перфузионное давление в сосудах мозга и САД в сонной артерии регистрировали с помощью электроманометров.

В первой серии экспериментов моделировали центрогенные спазмы церебральных сосудов путем раздражения структур продолговатого мозга, расположенных в зоне голубого пятна (locus coeruleus). Для доступа ко дну желудочка проводили трепанацию затылочной кости и удаление части мозжечка.

Локальная униполярная стимуляция осуществлялась с помощью вольфрамовых электродов с диаметром кончика 30 мкм. Погружение активного электрода осуществлялось после помещения животного в стереотаксический прибор. Индифферентный электрод помещали на боковой поверхности шеи. Для ориентации при введении электрода в область синего пятна использовали атлас продолговатого мозга кошки [1].

В отдельной серии опытов рефлекторные спазмы мозговых сосудов вызывались раздражением волокон левого шейного симпатического ствола. Стимуляцию осуществляли в течение 10 с электростимулятором ЭСУ-1 стимулами прямоугольной формы с супрамаксимальной амплитудой (10–12 в, длительностью 0,1–0,5 мс и частотой 50–100 имп/с). При изучении центрогенных и рефлекторных ответов мозговых сосудов (МС) и САД измерялся латентный период и длительность ответа в секунду, амплитуда ответа в мм рт. ст. Исследуемые вещества ГАМК (50 и 500 мг/кг) и фенибут (9 и 90 мг/кг) вводили внутривенно.

Содержание и все манипуляции с животными проводились в соответствии с этическими нормами, принятыми Европейской Конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей (1986) и Международными рекомендациями Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных исследованиях (1997).

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с помощью программ- ного пакета «SPPS 18» и включала в себя вычисление средних арифметических величин (M) и ошибок репрезентативности выборки (m). Значимость различий исследуемых параметров оценивали с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Электростимуляция структур продолговатого мозга, расположенных в зоне locus coeruleus , в 87 % опытов приводило к возникновению прессорных реакций САД и мозговых сосудов. В остальных экспериментах реакции САД и МС носили двухфазный характер. Это согласуется с литературными данными о неодинаковом характере церебральных сосудистых реакций, связанных с раздражением зоны locus coeruleus [10]. Как правило, реакции САД и мозговых сосудов при стимуляции LC имели одинаковую направленность. САД повышалось в среднем на 40– 80 %, латентный период реакции составлял (3,0 ± 0,5) с. Прессорные реакции мозговых сосудов возникали с латентным периодом (2,0 ± 0,2) с.

Раздражение левого шейного симпатического ствола во всех опытах сопровождалось повышением перфузионного давления, то есть констрикторной реакцией сосудов мозга. Изменения САД при этом были неоднозначны: в 68 % опытов наблюдалось его повышение, в остальных случаях изменений артериального давления не наблюдалось.

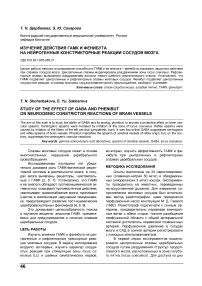

Суммарные данные о влиянии ГАМК в дозах 50 и 500 мг/кг на центрогенные и рефлекторные реакции сосудов мозга и системного артериального давления представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Влияние ГАМК (50 мг/кг) на показатели прессорных реакций мозговых сосудов (МС) и системного артериального давления (САД), М ± m

|

Момент регистрации |

Показатели |

Locus coeruleus |

Шейный симпатический ствол |

|||

|

МС |

САД |

МС |

САД |

|||

|

До введения |

ЛП АМП ДЛ |

1,0 ± 0,87 3,8 ± 0,31 15,7 ± 2,7 |

1,0 ± 1,16 13,4 ± 0,39 22,0 ± 5,8 |

2,1 ± 0,32 13,5 ± 0,63 29,6 ± 8,63 |

5,5 ± 3,98 15,0 ± 1,13 22,3 ± 10,04 |

|

|

После введения ГАМК 50 мг/кг через |

10–20 мин |

ЛП АМП ДЛ |

1,8 ± 1,45 1,6 ± 0,07 12,1 ± 1,81 |

9,0 ± 2,26* 1,8 ± 0,67* 15,3 ± 2,1 |

3,0 ± 1,49 9,8 ± 0,5 21,3 ± 6,35 |

3,0 ± 2,05 –0,6 ± 0,65* 19,5 ± 4,3 |

|

30–40 мин |

ЛП АМП ДЛ |

2,0 ± 1,16 3,2 ± 0,35 18,7 ± 6,19 |

3,0 ± 1,74 4,2 ± 1,12* 33,7 ± 8,52 |

4,4 ± 1,3 9,7 ± 1,01 19,2 ± 4,11 |

3,0 ± 1,75 –2,9 ± 1,09* 22,6 ± 3,8 |

|

|

60 мин |

ЛП АМП ДЛ |

1,0 ± 0,58 2,6 ± 0,27 19,7 ± 1,55 |

4,0 ± 4,06 15,4 ± 1,13 25,0 ± 16,3 |

1,7 ± 0,97 10,6 ± 1,26 20,3 ± 6,0 |

1,0 ± 0,5 6,0 ± 0,29* 13,6 ± 0,9 |

|

Примечание: ЛП – латентный период (с), АМП – амплитуда (мм рт. ст.), ДЛ – длительность (с), * – изменения показателей статистически достоверны (р < 0,05), – инверсия прессорных реакций в ответ на раздражение.

Таблица 2

Влияние ГАМК (500 мг/кг) на показатели прессорных реакций мозговых сосудов (МС) и системного артериального давления (САД), М ± m

|

Момент регистрации |

Показатели |

Locus coeruleus |

Шейный симпатический ствол |

|||

|

МС |

САД |

МС |

САД |

|||

|

До введения |

ЛП АМП ДЛ |

0,2 ± 0,1 13,2 ± 1,36 18,0 ± 1,16 |

0,7 ± 0,38 24,0 ± 3,48 27,0 ± 10,45 |

3,3 ± 1,63 12,8 ± 0,54 21,5 ± 4,16 |

0,1 ± 0,3 8,8 ± 0,13 15,3 ± 6,58 |

|

|

После введения ГАМК 500 мг/кг через |

10–20 мин |

ЛП АМП ДЛ |

0,7 ± 0,36 7,2 ± 1,45 14,5 ± 6,15 |

3,8 ± 2,35 26,8 ± 4,36 38,3 ± 11,4 |

2,7 ± 0,75 15,2 ± 0,5 29,3 ± 4,5 |

2,2 ± 1,4 5,2 ± 0,36 20,6 ± 3,4 |

|

30–40 мин |

ЛП АМП ДЛ |

0,3 ± 0,38 4,8 ± 0,38* 16,3 ± 2,12 |

0,7 ± 0,78 8,0 ± 1,16* 26,0 ± 9,87 |

2,7 ± 0,43 10,4 ± 0,3 26,8 ± 2,7 |

4,7 ± 2,75 7,8 ± 0,36 24,5 ± 3,0 |

|

|

60 мин |

ЛП АМП ДЛ |

0,1 ± 0,2 7,2 ± 1,04* 24,0 ± 1,16 |

0,5 ± 0,3 6,0 ± 0,29* 25,3 ± 2,7 |

1,0 ± 1,08 8,8 ± 0,49 16,3 ± 4,99 |

0,1 ± 2,0 7,0 ± 0,13 22,5 ± 9,41 |

|

Примечание: ЛП – латентный период (с), АМП – амплитуда (мм рт. ст.), ДЛ – длительность (с), * – изменения показателей статистически достоверны (р < 0,05), – инверсия прессорных реакций в ответ на раздражение.

ГАМК в дозе 50 мг/кг угнетала прессорные реакции сосудов мозга и САД, вызванные раздражением locus coeruleus. Так, амплитуда реакций церебральных сосудов уменьшалась на (57,9 ± 2,5) %. Прессорные ответы САД полностью устранялись в 7 случаях из 11, а в остальных четырех уменьшались в среднем на 30– 50 %. Латентный период ответов удлинялся, а длительность реакций в этих опытах менялась несущественно, тенденция изменения этих показателей свидетельствует об угнетающем действии ГАМК на центрогенные сосудистые реакции.

Эти изменения сосудистых реакций возникали через 10 мин после введения препарата и длились в течение 40 мин.

После введения ГАМК в дозе 500 мг/кг реакции мозговых сосудов подавлялись на (45,5 ± 9,2) %, тогда как прессорные реакции САД в 6 случаях из 9 усиливались, а в остальных – не изменялись.

Такой эффект ГАМК был непродолжительным, и к 20–30 мин наблюдалось угнетение вызванных реакций МС и САД на 60–70 %.

Антагонист синаптического действия ГАМК – пикротоксин (0,1–0,5 мг/кг), при внутривенном введении устранял тормозное действие ГАМК (50 мг/кг) на центрогенные спазмы мозговых сосудов и прессорные реакции САД, вызванные стимуляцией зоны locus coeruleus.ГАМК в дозе 50 мг/кг во всех опытах угнетала прессорные реакции МС и САД, вызванные электрической стимуляцией шейного симпатического ствола. В этих опытах в 76 % случаев происходила ин- версия рефлекторных ответов САД, то есть вместо прессорных в ответ на раздражение возникали депрессорные ответы, которые наблюдались в течение 30–40 мин. Прессорные реакции мозговых сосудов после введения ГАМК (50 мг/кг) уменьшались незначительно – на 25–30 %.

После внутривенного введения ГАМК в дозе 500 мг/кг при раздражении шейного симпатического ствола в 45 % опытов усиливалась кон-стрикторная реакция МС, а в остальных опытах она оставалась неизменной. Латентный период и длительность ответов менялись несущественно (р > 0,05). Амплитуда реакций САД уменьшалась на (40,9 ± 2,8) %. ГАМК (500 мг/кг) вызывала облегчение прессорных сосудистых реакций МС, а реакции САД подавлялись.

Однако такой эффект препарата продолжался 20–30 мин. Пикротоксин (0,1–0,5 мг/кг) не устранял облегчающего действия ГАМК (500 мг/кг) на рефлекторные констрикторные реакции МС, вызванные стимуляцией шейного симпатического ствола.

Для фармакологического анализа облегчающего действия ГАМК использовали адреноблокирующие средства. Дроперидол (1 мг/кг) уже через 10 мин после внутривенного введения устранял облегчающее действие, вызванное ГАМК. Обзидан (β-адреноблокатор) в дозе 1 мг/кг оказывал подобное, только менее выраженное действие. Восстановление амплитуды и длительности прессорных ответов мозговых сосудов после внутривенного введения дропе-ридола и обзидана свидетельствует о катехо- ламинергической природе облегчающего действия ГАМК в больших дозах. Суммарные данные о влиянии фенибута в дозах 9 и 90 мг/кг на центрогенные и рефлекторные реакции мозговых сосудов и системного артериального давления представлены в табл. 3 и 4.

Таблица 3

Влияние фенибута (9 мг/кг) на показатели прессорных реакций мозговых сосудов (МС) и системного артериального давления (САД), М ± m

|

Момент регистрации |

Показатели |

Locus coeruleus |

Шейный симпатический ствол |

|||

|

МС |

САД |

МС |

САД |

|||

|

До введения |

ЛП АМП ДЛ |

7,0 ± 1,71 12,2 ± 1,08 18,8 ± 2,89 |

5,8 ± 2,2 9,2 ± 1,06 29,8 ± 4,13 |

1,7 ± 0,76 11,7 ± 0,78 27,3 ± 2,33 |

2,8 ± 0,87 –6,1 ± 0,74 19,2 ± 7,01 |

|

|

После введе-нияФенибута 9 мг/кг через |

10–20 мин |

ЛП АМП ДЛ |

7,7 ± 2,44 –2,7 ± 1,02* 19,3 ± 4,87 |

5,4 ± 2,04 –4,2 ± 1,76* 26,0 ± 9,74 |

2,7 ± 0,95 –0,7 ± 0,99* 17,3 ± 3,63 |

4,5 ± 1,38 2,3 ± 1,08* 24,5 ± 8,07 |

|

30–40 мин |

ЛП АМП ДЛ |

5,5 ± 2,17 3,3 ± 0,43* 15,0 ± 3,76 |

2,8 ± 0,97 5,1 ± 1,44 16,8 ± 3,01 |

6,8 ± 1,8 0 ± 0,45* 14,2 ± 1,3* |

4,2 ± 1,78 5,7 ± 1,05* 14,5 ± 2,53 |

|

|

60 мин |

ЛП АМП ДЛ |

6,3 ± 2,43 3,9 ± 0,5* 14,0 ± 2,49 |

6,8 ± 1,86 –1,6 ± 1,43* 17,6 ± 2,46 |

1,8 ± 0,65 –0,7 ± 0,67* 13,0 ± 1,32* |

1,2 ± 0,54 1,7 ± 1,79 18,6 ± 7,3 |

|

Примечание: ЛП – латентный период (с), АМП – амплитуда (мм рт. ст.), ДЛ – длительность (с),

* – изменения показателей статистически достоверны (р < 0,05),

– инверсия прессорных реакций в ответ на раздражение.

Таблица 4

Влияние фенибута (90 мг/кг) на показатели прессорных реакций мозговых сосудов (МС) и системного артериального давления (САД) М ± m

|

Момент регистрации |

Показатели |

Locus coeruleus |

Шейный симпатический ствол |

|||

|

МС |

САД |

МС |

САД |

|||

|

До введения |

ЛП АМП ДЛ |

3,6 ± 0,93 6,2 ± 0,33 11,4 ± 0,75 |

3,0 ± 0,84 7,6 ± 0,33 21,8 ± 6,47 |

1,8 ± 1,08 10,3 ± 0,69 17,2 ± 4,36 |

2,2 ± 0,48 2,3 ± 0,87 23,0 ± 5,83 |

|

|

После введения Фени-бута 90 мг/кг через |

10–20 мин |

ЛП АМП ДЛ |

6,0 ± 3,11 5,0 ± 0,34 22,4 ± 4,86 |

4,6 ± 2,2 6,4 ± 0,29 29,0 ± 8,81 |

1,5 ± 0,81 6,0 ± 0,26 20,0 ± 2,67 |

3,7 ± 1,41 2,9 ± 0,56 18,5 ± 5,95 |

|

30–40 мин |

ЛП АМП ДЛ |

4,0 ± 2,21 –4,2 ± 1,02* 23,4 ± 6,85 |

2,2 ± 1,28 –4,0 ± 1,02* 16,0 ± 3,96 |

4,3 ± 2,67 –0,8 ± 0,42* 16,0 ± 2,25 |

2,8 ± 1,89 3,4 ± 0,36 18,0 ± 2,73 |

|

|

60 мин |

ЛП АМП ДЛ |

3,2 ± 0,66 1,1 ± 0,34* 10,8 ± 0,58 |

2,4 ± 0,75 2,6 ± 0,27* 12,8 ± 1,59 |

3,8 ± 2,0 –3,2 ± 0,54* 16,8 ± 2,97 |

2,7 ± 1,61 –1,2 ± 0,71* 15,0 ± 1,86 |

|

Примечание : ЛП – латентный период (с), АМП – амплитуда (мм рт. ст.), ДЛ – длительность (с), * – изменения показателей статистически достоверны (р < 0,05), – инверсия прессорных реакций в ответ на раздражение.

Фенибут в дозе 9 мг/кг подавлял прессорные реакции мозговых сосудов и системного артериального давления, вызванные стимуляцией зоны locus coeruleus. Такой эффект препарата во всех опытах продолжался в течение 45– 60 мин и был наиболее выражен на 10–20 мин. Так, амплитуда реакций церебральных сосудов и САД уменьшались в среднем на 120–140 % (р < 0,05) от исходного уровня. Фенибут в дозе 90 мг/кг в первые 15 мин после введения не вли- ял на показатели реакций со стороны сосудов мозга и САД и только с 20 мин угнетал центрогенные прессорные реакции. При этом наблюдалась инверсия сосудистых ответов МС и САД в 80 % опытов. Однако продолжительность депримиру-ющего действия фенибута в дозе 90 мг/кг оказалась меньше, чем в дозе 9 мг/кг.

Антагонист синаптического действия ГАМК – пикротоксин (0,1–0,5 мг/кг), устранял вышеописанное угнетение центрогенных спазмов церебраль- ных сосудов и САД. Фенибут в дозе 9 мг/кг снимал спазмы мозговых сосудов, вызванные электрической стимуляцией шейного симпатического ствола.

Максимальное депримирующее действие фенибута развивалось на 30–60 мин после внутреннего введения, длительность рефлекторных реакций уменьшалась на 40–50 % (p < 0,05). Тогда как амплитуда прессорных реакций САД после введения препарата увеличивалась в среднем в 1,5–2 раза.

Фенибут в дозе 90 мг/кг оказывал угнетающее действие на амплитуду ответов МС и облегчал прессорные реакции САД, вызванные стимуляцией шейного симпатического ствола. Через 10–20 мин после введения фенибута изменения показателей были статистически незначимы. Достоверные изменения показателей рефлекторных ответов регистрировались на 30– 40 мин после введения препарата.

В этих опытах наблюдалась инверсия рефлекторных ответов МС, такое действие продолжалось до конца наблюдения.

Прессорные реакции САД после ведения фе-нибута (90 мг/кг) облегчались в течение 40 мин, однако изменения этих показателей были статистически незначимы (p > 0,05). Таким образом, фенибут в дозах 9 и 90 мг/кг оказывал неодинаковое влияние на рефлекторные прессорные ответы МС и САД.

Антагонист синаптического действия ГАМК – пикротоксин (0,1–0,5 мг/кг), введенный внутривенно на фоне максимального действия фени-бута (90 мг/кг), устранял угнетающий эффект препарата на реакции мозговых сосудов. Через 20–30 мин после введения пикротоксина амплитуда реакции восстановилась до исходного уровня. Пикротоксин не блокировал облегчающего действия фенибута на реакции САД. Для фармакологического анализа облегчающего эффекта фенибута использовали β-адреноблокатор обзидан. Обзидан (1 мг/кг) после внутривенного введения уже через 5–10 мин устранял облегчение констрикторной реакции САД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные С. А. Мирзояном и сотрудниками комплексные исследования позволили установить, что ГАМК играет важную роль в регуляции мозгового кровообращения [3]. Наши опыты показали, что ГАМК в дозе 50 мг/кг вызывает угнетение центрогенных и рефлекторных прессорных реакций МС и САД. ГАМК в дозе 500 мг/кг уменьшает центрогенные, но усиливает рефлекторно вызванные спазмы мозговых сосудов, что возможно обусловлено вмеша- тельством ГАМК в процесс высвобождения катехоламинов в некоторых симпатических ганглиях.

Таким образом, способность ГАМК в больших дозах (500 мг/кг) усиливать спазмы мозговых сосудов, вызванные раздражением шейного симпатического ствола, вероятно, обусловлено облегчением ганглионарной передачи в связи с уменьшением в них содержания эндогенных катехоламинов, тогда как угнетающее действие ГАМК в дозе 500 мг/кг на центрогенные спазмы мозговых сосудов является еще одним косвенным доказательством того, что существует прямой путь с центральных адренергических структур на сосуды мозга.

Обнаружено, что антагонист синаптического действия ГАМК – пикротоксин, устранял центральное угнетающее действие ГАМК, а дропе-ридол устранял облегчающее влияние на рефлекторные прессорные реакции мозговых сосудов. Следовательно, можно думать, что ГАМК оказывает центральное специфическое де-примирующее действие и одновременно ганглионарное (периферическое действие). Такое действие ГАМК согласуется с работами В. И. Петрова, в которых было показано, что облегчающее действие ГАМК обусловлено ее ганглиостиму-лирующим эффектом [5].

Анализ проведенных опытов показывает различие в эффектах фенибута. Препарат в дозах 9 и 90 мг/кг оказывает специфическое угнетающее действие на центральные симпатические структуры, уменьшает центрогенные спазмы церебральных сосудов и прессорные реакции САД. Фенибут уменьшает нейрогенные спазмы сосудов мозга, но усиливает прессорные реакции артериального давления, вызванные электрической стимуляцией шейного симпатического ствола. Фенибут дозе 9 мг/кг снимает рефлекторные спазмы мозговых сосудов, а в дозе 90 мг/кг – усиливает их.

Антагонист синаптического действия ГАМК – пикротоксин, устранял депримирующее действие фенибута на центрогенные спазмы мозговых сосудов, а обзидан снимал облегчающее влияние препарата на рефлекторные прессорные реакции САД и МС. Можно думать, что фени-бут оказывает центральное ГАМК-ергическое действие и одновременно вмешивается в адренергические процессы симпатической нервной системы.

На основании проведенных опытов с пикротоксином и обзиданом можно предполагать, что в механизме действия фенибута существует ГАМК-ергическое тормозное действие и ад-ренопозитивный компонент.

Список литературы Изучение действия ГАМК и фенибута на нейрогенные констрикторные реакции сосудов мозга

- Амунц, В. В. Атлас ретикулярной формации ствола мозга человека и животных / В. В. Амунц. -Москва: НПО ОБТ, 2010. - 192 с. - Текст: непосредственный.

- Матухно, А. Е. Гамкергическая рецепторная система и ее роль в системной деятельности мозга. - Текст: непосредственный / А. Е. Матухно, А. Г. Сухов, В. Н. Кирой // Успехи физиологических наук. - 2014. - № 3. - С. 79 - 96.

- Мирзоян, С. А. Нейрохимический контроль мозгового кровообращения. - Текст: непосредственный / С. А. Мирзоян // Фармакология и токсикология. - 1983. - № 4. - С. 5 - 15.

- Перфилова, В. Н. Участие гамма-амино-маслянокислотно-ергической системы в регуляции мозгового кровообращения / В. Н. Перфилова, Л. Е. Бородкина. - Текст: непосредственный // Вестник Российской Военно-медицинской академии. - 2014. -№ 1 (45). - С. 203 - 211.

- Петров, В. И. Изучение действия гамма-аминомасляной кислоты на центральные и периферические симпатические механизмы. -Текст: непосредственный / В. И. Петров // Фармакология и токсикология. - 1983. - № 1. - С. 13 - 16.

- Тюренков, И. Н. Роль ГАМК-рецепторов в развитии патологических процессов. - Текст: непосредственный / И. Н. Тюренков, В. Н. Перфилова // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 7, Ч. 2. - С. 441 - 444.

- Фармакология разнонаправленных нейромедиаторных механизмов регуляции мозгового кровообращения. - Текст: непосредственный / Р. С. Мирзоян, Т. С. Ганьшина, А. А. Горбунов [и др.] // Экспериментальная и клиническая фармакология. - 2017. - № 80 (9). - С. 35 - 39.

- Цереброваскулярные эффекты пикамилона и эфиров янтарной кислоты 5-гидроксиадамантан-2-она при геморрагическом и ишемическом поражениях мозга. - Текст: непосредственный / Т. С. Ганьшина, И. Н. Курдюмов, Е. В. Курза [и др.] // Экспериментальная и клиническая фармакология. - 2020. - № 80 (9). - С. 3 - 6.

- Щербакова, Т. Н. Изучение противоотечного действия фенибута и новых производных ГАМК. -Текст: непосредственный / Т. Н. Щербакова, П. А. Озерова // Фармация и фармакология. -2015. - № 3 (10). - С. 72 - 73.

- Neuronal loss is greater in the locus coeruleus than nucleus basalis and substantia nigra in Alzheimer and Parkinson diseases. - Direct text / С. Zarow, S. Lyness, J. Mortimer, Н. Chui // Archives of Neurology. - 2003. - Vol. 60 (3). -Р. 337 - 341.