Изучение динамики углерода и особенностей светоотражения древесных пород лесостепной зоны Западной Сибири

Автор: Федин Александр Николаевич, Шаяхметов Марат Рахимбердыевич

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3 (23), 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены материалы исследования динамики выделения углекислоты почвами лесных биогеоценозов парка ФГБОУ ВО Омский ГАУ, показывающие отсутствие влияния древесных пород на вклад в общую эмиссию СО2 из почв. При измерении выделения углекислоты учитывались влажность и температура почвы, по которым можно сделать вывод об отсутствии влияния данных факторов на «дыхание» почвы в оба исследуемых срока, однако в сезонной динамике при падении температуры и влажности также уменьшается и выделение углекислого газа. Измерены основные параметры древостоя, построены диаграммы взаимосвязи высоты и диаметра деревьев исследуемых пород, которые говорят о достоверности эмпирических данных. Проведена математическая обработка с выявлением корреляционных зависимостей. Коэффициент детерминации колеблется в пределах от 0,860 до 0,937. По основным параметрам древостоя определялся объем фитомассы, который влияет на отражательную способность растительных объектов. Широко известны работы отечественных и зарубежных ученых в области дешифрирования мультиспектральных снимков различного разрешения с целью мониторинга лесных пожаров, выявления незаконных вырубок лесных насаждений, определения породного состава в горной и холмистой местности. Авторами представлены первые данные, посвященные изучению возможности применения космических снимков высокого пространственного разрешения КА WorldView-2 для целей дешифрирования хвойных и лиственных пород лесостепной зоны Западной Сибири. Изучался характер поглощения коротковолновой и длинноволновой частей спектра солнечной радиации, который показал, что породы в зависимости от общей биомассы поглощают различное количество солнечной энергии. Наибольшее различие наблюдалось при синтезе космического снимка с учетом инфракрасного диапазона съемки.

Эмиссия углекислоты, лесные парцеллы, спектральная отражательная способ-ность, дистанционное зондирование земли (дзз)

Короткий адрес: https://sciup.org/142199412

IDR: 142199412 | УДК: 630.161:581.1(571.1)

Текст научной статьи Изучение динамики углерода и особенностей светоотражения древесных пород лесостепной зоны Западной Сибири

Классик российского лесоводства Г.Ф. Морозов (1931) указывал: «все стороны жизни леса как сложного организма… характер живого и мертвого почвенного покрова, рост… и возобновление леса… все это находится под железной властью окружающих местных условий среды». Автор уникального учебника по лесному почвоведению А.А. Роде (1955) утверждал, что, поскольку нельзя объяснить источник водородного иона, определяющего кислотность лесных почв, разложением растительных остатков, «полагаем, что таковым… являются живые растения» [1]. Но до сих пор этот процесс изучен весьма слабо. Актуальной проблемой современности является обоснование гипотезы глобального потепления климата планеты и связь ее с выделением СО 2 в атмосферу [2, 3]. В настоящее время для познания закономерностей природных явлений широко используются результаты дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), однако при этом крайне мало работ, связанных с изучением породного состава лесных насаждений. Наиболее информативными можно считать исследования в работах A. Marx и R. Griesbach (2012), изучавших спектральные характеристики различных лесных пород [4].

Исходя из анализа современных проблем лесного хозяйства была поставлена цель исследования – «Изучить факторы, определяющие динамику эмиссии углекислоты почвами лесных насаждений для оценки поглощения ими солнечной радиации».

Рабочая гипотеза, высказанная О.В. Меняйло (2007), заключалась в необходимости изучения процессов формирования и потребления парниковых газов в почве под основными лесообразующими породами Сибири, высаженными в идентичных условиях.

Объекты и методы

Определение выделившегося СО 2 из почв проводилось по методу изучения «дыхания почвы» В.И. Штатнова (1952), который заключается в поглощении щелочью углекислого газа, последующем связывании его ВаСl 2 и титровании избытка щелочи HCl на изолированных микроплощадках. Измерения проводились в период максимального солнцестояния с 12 до 16 часов местного часового пояса. Повторность наблюдений в течение 1 часа экспозиции 5-кратная. Учетная изолируемая от окружающей среды емкость поглощения СО 2 помещалась в устройство [5]. Растительность и лесная подстилка на учетных площадках удалялась непосредственно перед установкой изоляторов, с тем чтобы в почве сохранилась активность корневого и микробиологического дыхания.

Спектральные характеристики лесных парцелл измерялись на основе дешифрирования мультиспектрального снимка сверхвысокого разрешения WorldView-2 (США) (пространственное разрешение 0,5 м в пикселе). Привязка изучаемых объектов на местности при установке вешки проводилась с помощью навигатора Garmin E-Trex системы GPS+Glonas.

Для определения объема фитомассы измерения диаметра стволов проводятся мерной вилкой с точностью до 0,5 см двукратно на высоте 1,3 м во взаимно перпендикулярных направлениях. При установлении диаметра предусматривалась возможность ориентации мерной вилки по нанесенным меткам на вешке, а также соблюдение при установке вешки определенного расстояния от основания ствола с тем, чтобы исключить влияние прикомлевого микроповышения.

Запас насаждений рассчитывался по формуле

V = h ∙ g ∙ f, (1)

где V – объем ствола; h – высота дерева; g – площадь сечения; f – видовое число.

После определения основных параметров древостоя (высота, диаметр, запас) производился перевод в объем фитомассы по методу Усольцева (2001), в котором леса Омской области находятся в зоне E – Западно-Сибирская провинция, VII – южная граница лесостепи (таблица).

Результаты исследований

Исследования проводились в лесопарке ФГБОУ ВО Омский ГАУ, поскольку здесь в идентичных условиях с 1926 г. произрастают различные по биологическим лесохозяйственным качествам древесные породы: липа ( Tilia cordata Mill. ), береза ( Betula pendula Roth. ), сосна ( Pinus sylvestris L. ), лиственница ( Larix sibirica Ledeb. ).

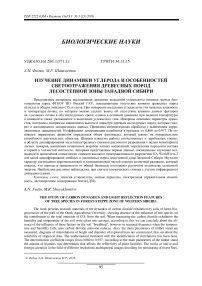

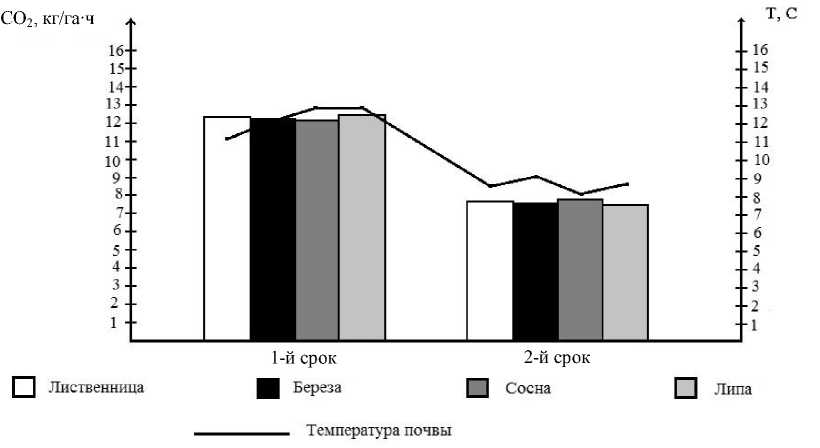

Определение СО 2 проводилось в два срока (первый срок – 23, 24 мая; второй срок – 25, 26 сентября) с измерением факторов температуры (рис. 1) и влажности (рис. 2).

Рис. 1 . Влияние температуры почвы и вида лесной породы на выделение углекислого газа

На первом сроке наблюдений (23–24 мая) существенных различий эмиссии СО 2 почвами не наблюдается. На втором сроке (25–26 сентября) при понижении температуры окружающей среды выделение СО 2 из почвы существенно снизилось, но и тогда не проявилось заметных различий в динамике углекислого газа в разных лесных парцеллах. В данном случае температурный фактор оказывает существенное влияние на «дыхание почвы», поскольку при падении температуры во втором сроке произошло резкое падение интенсивности выделения углекислоты почвами лесных парцелл – на 36–40 %.

I I Лиственница ■ Береза □ Сосна I I Липа

Влажность

Рис. 2. Влияние влажности почвы и вида лесной породы на выделение углекислого газа

Фактор влажности не оказал существенного влияния на обоих сроках во всех парцелах, однако в сезонной динамике при падении влажности также уменьшается выделение углекислого газа из почв в лесных парцеллах.

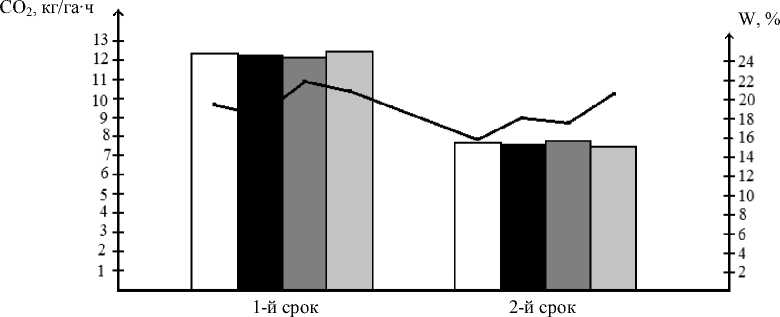

Для проверки данных, полученных в процессе измерения древесных пород, были построены диаграммы взаимосвязи высоты и диаметра деревьев различных пород (рис. 3–6), по которым получены уравнения линейной зависимости.

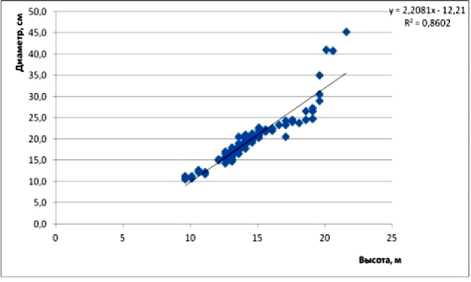

Рис. 3 . Диаграмма высоты и диаметра на высоте 1,3 м березы ( Betula pendula Roth. )

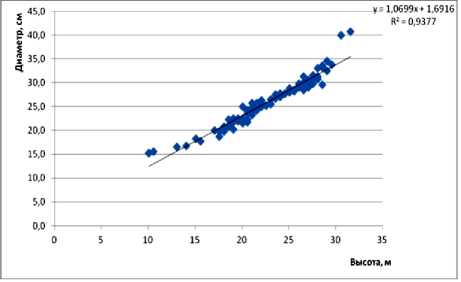

Рис. 4. Диаграмма высоты и диаметра на высоте 1,3 м лиственницы ( Larix sibirica Ledeb. )

Коэффициент детерминации R2 = 0,936 между высотой и диаметром, так как R2 > 0,9.

Коэффициент детерминации R2 = 0,860 между высотой и диаметром, так как R2 > 0,8.

свидетельствует, что существует зависимость

свидетельствует, что существует зависимость

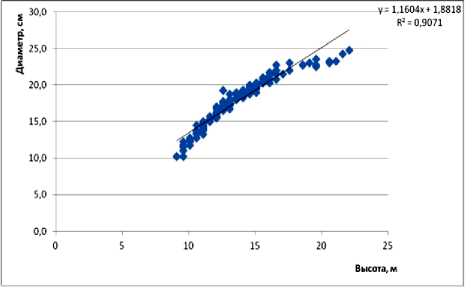

Рис. 5. Диаграмма высоты и диаметра на высоте 1,3 м сосны ( Pinus sylvestris L. )

Рис. 6. Диаграмма высоты и диаметра на высоте 1,3 м липы ( Tilia cordata Mill. )

Коэффициент детерминации R2 = 0,937 свидетельствует, что существует зависимость между высотой и диаметром, так как R2 > 0,9.

Коэффициент детерминации R2 = 0,907 свидетельствует, что существует зависимость между высотой и диаметром, так как R2 > 0,7.

Проведенные впервые в условиях лесостепной зоны Западной Сибири исследования показали по анализу поглощения солнечной радиации хвойными и лиственными породами возможность использования данных дистанционного зондирования в целях определения породного состава древостоя.

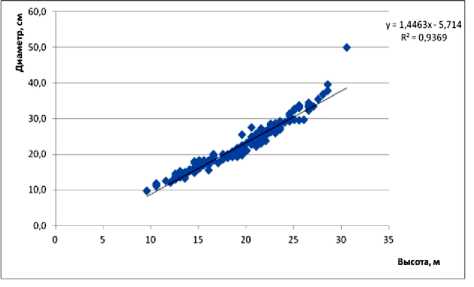

При камеральной обработке проводился синтез изображения (рис. 7). Были выбраны следующие варианты: Red-Green-Blue (синтез естественных цветов); NiR-edge-Red-Blue (синтез длинноволновой и коротковолновой частей спектра солнечной радиации). Спектральные характеристики объектов проводились в пятикратной повторности для выявления среднего значения светоотражения по каждому варианту синтеза.

Из полученных результатов (таблица) видно, что при анализе спектральных характеристик древесных пород в видимом диапазоне съемки особых различий не наблюдалось, за исключением сосны. В данном случае выявить различия пород при синтезе естественных цветов не удается, таким образом, при проведении космического мониторинга лесных насаждений для выявления породного состава нельзя использовать данные, находящиеся в свободном доступе в интернет-ресурсах. При анализе с учетом инфракрасных диапазонов спектра было установлено, что лиственница и береза, имея приблизительно равную биомассу, практически не отличаются на снимке, возможно,

Рис. 7 . Синтезированный мультиспектральный снимок ИСЗ WorldView-2, США (пространственное разрешение 0,5 м в пикселе), территории ФГБОУ ВО Омский ГАУ с географическими координатами измерения светоотражения изученных лесных парцелл:

1 – лиственница; 2 – липа; 3 – сосна; 4 – береза

в результате того, что одинаково поглощают энергию солнечной радиации для произрастания. Сосна, имея наибольшую биомассу, поглощает меньше солнечной радиации. На мультиспектральном снимке с учетом инфракрасного диапазона спектра возможно выделение данной породы в целях мониторинга. Наименьшее поглощение солнечной радиации, возможно, связано с возрастом породы, так как нет необходимости накапливать фитомассу. При анализе данных спектральных характеристик липы нужно сказать следующее: 1) имея наименьшую биомассу, липа поглощает наибольшее количество солнечной энергии в инфракрасном диапазоне, так как требуется больше энергии для роста; 2) при мониторинге с использованием данных ДЗЗ возможно выделение данной породы, так как она хорошо различается на мультиспектральных снимках с использованием длинноволновой части спектра.

Разница светоотражения древесных пород с учетом биомассы

|

Порода |

Среднее светоотражение |

Среднее светоотражение |

Биомасса, т/га |

||||

|

Red |

Green |

Blue |

NiR-edge |

Red |

Blue |

||

|

Лиственница |

38 |

50,8 |

40,8 |

151,6 |

34,4 |

40,6 |

187,4 |

|

Береза |

42,4 |

55 |

47,8 |

159 |

22,2 |

28 |

188,6 |

|

Липа |

46,8 |

61,6 |

45,2 |

244 |

47,4 |

50,4 |

57,8 |

|

Сосна |

16,6 |

26,2 |

23,6 |

118,2 |

30,8 |

36,6 |

244,6 |

Выводы

Согласно общим принципам дешифрирования лесных насаждений известно, что на тон и цвет изображения изучаемых лесных насаждений оказывает свое влияние много факторов, в том числе выделение СО 2 из растительных объектов. Не установлено влияние древесных пород на эмиссию углекислоты из почв, однако при этом, учитывая объем фитомассы различных пород и используя данные ДЗЗ, были установлены различия в светопоглощении солнечной радиации.

Список литературы Изучение динамики углерода и особенностей светоотражения древесных пород лесостепной зоны Западной Сибири

- Березин Л.В., Шаяхметов М.Р. Проблемы преподавания лесного почвоведения и решения научных проблем в аграрном университете//Аэрокосмические методы и геоинформационные технологии в лесоведении и лесном хозяйстве: доклады V Всероссийской конференции, посвященной памяти выдающихся ученых-лесоводов В.И. Сухих и Г.Н. Коровина (Москва, 22-24 апреля 2013 г.). М.: ЦЭПЛ РАН, 2013. С. 15-19.

- Федин А.Н. Изучение «Дыхания почв» в лесных парцеллах южной лесостепи Западной Сибири//Материалы 7-й Международной научной интернет-конференции. Томск, 2015. С. 137-142.

- Федин А.Н. Определение выделения СО2 -в лесных парцеллах южной лесостепи Западной Сибири//Омский научный вестник. Омск, 2015. С. 187-190.

- Изучение взаимосвязи урожайности яровой твердой пшеницы с вегетационным индексом NDVI степной зоны Омской области на основе данных дистанционного зондирования земли/М.Р. Шаяхметов, Л.В. Березин, А.М. Гиндемит, А.Ю. Сергеева//Вестник Омского государственного аграрного университета. 2015. № 2 (18). С. 34-38.

- Патент 157289 РФ, МПК G01F 1/76. Устройство для измерения эмиссии углекислого газа из почвы/А.Н. Федин, Л.В. Березин, В.Л. Миклашевич; ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина». № 2015123933; заявл. 19.06.2015; опубл. 27.11.2015, Бюл. № 33.