Изучение фитотоксичности ионов свинца на модельных системах

Автор: Басов Ю.В., Козявина К.Н.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Общее земледелие

Статья в выпуске: 4 (37), 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучена биологическая активность техногенно загрязненной почвы и фитотоксичность ионов свинца на модельных системах. Определено содержание тяжелых металлов в почве, наземной и корневой фитомассе.

Техногенно загрязненная почва, биологическая активность, фитотоксичность ионов тяжелых металлов, модельные системы

Короткий адрес: https://sciup.org/147123941

IDR: 147123941 | УДК: 632.95.024.4

Текст научной статьи Изучение фитотоксичности ионов свинца на модельных системах

выполняет также мощную барьерную функцию на пути их миграции в биогеоценозах . В почвах загрязняющие компоненты находятся гораздо дольше , чем в других природных средах .

Благодаря способности адсорбировать , нейтрали зовать и минерализовать загрязнения , почвы выполняют важную роль в самоочищении природы от органических отходов и остатков . В ней разлагается большинство отходов хозяйственной деятельности человека .

Особого внимания требует диагностика загрязнения почв пестицидами , тяжелыми металлами , нефтью и отходами ее переработки , минеральными удобрениями в высоких дозах и другими загрязнителями .

Одним из общих принципов биологической оценки загрязняющих воздействий становится исследование реакций микробной системы почв , проявляющихся в изменениях ее состава и активности . При разработке системы мониторинга состояния почвенного покрова в связи с антропогенными нагрузками используется все показатели , характеризующие биологическую активность почв .

Биологическая активность почвы - совокупность биологических процессов , протекающих в почве ; способность всех живых организмов почвы осуществлять процессы разложения и синтеза веществ . Определяется количественным и качественным составом почвенных организмов ( бактерий , актиномицетов , дрожжей , простейших , водорослей , червей и др .) и является наиболее существенным показателем почвенного плодородия . Верхняя часть профиля почвы , в котором наиболее интенсивно протекают микробиологические процессы , составляет ее биологически активный слой .

Биогенность почвы определяется в основном содержанием в ней гумусовых веществ . В определенной степени она зависит от количества и качества корневых выделений : в зоне корней она выше биологической активности окружающей почвы в 5 – 10 раз .

Биологическая активность почвы зависит от множества факторов . К ним относятся погодные условия , технология земледелия , а также виды возделываемых культур .

Успешное ведение экологического земледелия требует высокой биологической активности почвы. Только тогда органические вещества, попадающие в почву в результате внесения навоза и возделывания кормовых бобовых и промежуточных культур, могут действительно использоваться. Микробная активность почвы подвержена влиянию различных факторов. К ним относятся содержание органических веществ, показатель кислотности, физические свойства почвы, ход вегетации. На многие из этих факторов (за исключением природных условий) можно повлиять в ходе проведения агротехнических мероприятий.

Материалы и методика исследований

Цель данной работы - изучение биологической активности почвы техногенно - нарушенных земель в зависимости от произрастания сельскохозяйственных культур и изучение степени подвижности соединений свинца в почве и способов снижения его фитотоксичности .

Основные задачи :

-

- изучить влияние разных видов сельскохозяйственных культур на биологическую активность техногенно - нарушенных почв ,

-

- выявить взаимосвязь между содержанием подвижных форм ТМ в почве и растении ;

-

- изучить поглотительную способность почвы под влиянием различных факторов ( содержание органического вещества , концентрация ионов свинца , рН среды );

-

- изучить эффективность различных способов снижения фитотоксичности свинца в системе « почва - растение » методом биоиндикации .

Биологическую активность почвы определяли по аппликационному методу . Аппликационные методы разработаны и рекомендованы для определения биологической активности почв в зависимости от применения минеральных и органических удобрений , известкования , способов обработки почвы , севооборотов и других факторов . В почву с растительными остатками поступает значительное количество целлюлозы , и почвенные микроорганизмы ( грибы ) расщепляют ее .

Определение интенсивности разложения целлюлозы . Стерильную неотбеленную тонкую льняную ткань пришивают к полимерной пленке ( ширина отрезка пленки 10 см ). Длина зависит от исследуемого горизонта : для пахотного - 20-25 см . Пленку стерилизуют спиртом , а ткань проглаживают утюгом . К вертикальной стенке свежего Почвенного разреза на глубину 25-30 см плотно прижимают полотно , придавливают почвой , разрез засыпают . Верхний край ткани должен быть Погружен в почву на 3 - 5 см . Повторность опыта 3 - 5- кратная .

Через месяц ( через 2-3 мес .) полотно осторожно извлекают , отмывают от почвы и продуктов разложения , подсушивают и взвешивают . Для определения динамики процесса одновременно закапывают несколько полотен , которые извлекают последовательно через определенные интервалы времени . По убыли в весе судят об интенсивности процесса разрушения клетчатки .

Начальный вес ткани узнают путем определения среднего веса 25 см 2 ткани или начального веса ткани , закладываемой в почву . Если необходимо иметь информацию о разложении целлюлозы в каждом горизонте , ткань разрезают на куски в соответствии с почвенными горизонтами .

Опыт закладывался на учебном полигоне , который находится на территории Орловского Государственного Аграрного университета . Почва техногенно нарушена в связи с тем , что рядом находится автомагистраль , проводятся сельскохозяйственные работы с использованием крупногабаритной техники , ранее проводились строительные работы от которых осталось много твердых бытовых отходов - строительный мусор .

Для проведения исследований на опытном участке были посеяны следующие сельскохозяйственные культуры : ячмень двурядный , пшеница мягкая , ячмень многорядный , пшеница твердая , овёс , люпин , редька масличная , просо и гречиха . Контролем служил участок разнотравья , где не осуществлялись мелиоративные мероприятия . Повторность опыта 4- кратная .

Погодно - климатические условия Орловской области благоприятствуют возделыванию зернобобовых и зерновых культур . Благоприятные условия для возделывания зерновых и зернобобовых культур : вода ( потребность у зернобобовых больше , чем у зерновых ), тепло , кислород воздуха , питательные вещества ( у зернобобовых потребность больше ), свет , достаточная обеспеченность фосфором , калием , кальция , магнием , бором , молибденом , азотом ( для зерновых ). Летом 2011 года сумма среднесуточных температур выше 10° С составляет 2200-2500° С , и погодные условия были не совсем благоприятны для их возделывания .

Для оценки активности почвы на опытном участке была использована шкала оценки биологической активности почв по интенсивности разрушения клетчатки (% разложившегося полотна за вегетационный сезон ) Звягинцева (1980): очень слабая < 10, слабая 10-30, средняя 30 - 50, сильная 50 - 80, очень сильная > 80.

По этой шкале можно отметить , что биологическая активность почвы на данном полигоне составляет :

-

- очень слабая под следующими сельскохозяйственными культурами – ячмень двурядный , пшеница мягкая , ячмень многорядный , овёс , люпин , редька масличная

-

- слабая – пшеница твёрдая , просо , гречиха .

Если рассматривать биологическую активность относительно контроля можно отметить , что самая высокая активность почвы наблюдалась под культурами гречихи и просо .

Средние данные биологической активности почвы под сельскохозяйственными культурами представле ны в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели биологической активности почв

|

Культура |

% |

|

Ячмень двурядный |

9,97 |

|

Пшеница мягкая |

6,9 |

|

Ячмень многорядный |

8,05 |

|

Пшеница твердая |

14,7 |

|

Овёс |

3,7 |

|

Люпин |

4,45 |

|

Редька масличная |

4,25 |

|

Просо |

23,15 |

|

Гречиха |

29,3 |

|

Контроль |

16,55 |

Обобщив результаты исследований можно сделать вывод, что биологическая активность почв формируется плохо, так как земли техногенно нарушены.

Устойчивость экосистем связана с устойчивостью почв , т . е . способностью почвы выполнять свои экологические функции в условиях техногенеза . Среди многочисленных загрязнителей природной среды тяжёлые металлы ( ТМ ) считаются наиболее опасными . Программой мониторинга окружающей среды свинец отнесён к приоритетным токсическим элементам . Это обусловлено как тенденциями всё возрастающего техногенного воздействия на окружающую среду , так и физико – биохимическими особенностями токсиканта .

Накопление ТМ в фитоценозах не может быть бесконечно большим и достигает определенных концентраций , которые имеют верхний и нижний пределы . За пределами пороговых концентраций у растений проявляются как физиологические , так и морфологические изменения .

Содержание в почве ионов токсиканта и транслокация их в растения – сложный процесс , зависящий от множества факторов . Чтобы понять механизм воздействия каждого из них , следует изучать влияние отдельных факторов на фитотоксическое действие ТМ в условиях эксперимента .

С опытного участка были отобраны и проанализированы образцы почвы . Пробы отбирались до посева по диагонали поля .

Результаты анализа образцов почвы с опытного участка кафедра « Агроэкологии и ООС » от 17.04.2010 г . представлены в таблице 2, 3.

Таблица 2 – Результаты анализа образцов почвы с опытного участка

|

№ п/п |

№ образца почвы |

Результаты анализа |

|||

|

Zn, мг/кг |

Cu, мг/кг |

Pb, мг/кг |

Cd, мг/кг |

||

|

1 |

1 |

0,32 |

1,0 |

1,32 |

0,032 |

|

2 |

2 |

0,97 |

0,85 |

2,13 |

0,057 |

|

3 |

3 |

0,43 |

0,63 |

3,16 |

0,151 |

|

4 |

4 |

0,26 |

0,83 |

1,18 |

0,134 |

|

5 |

5 |

0,11 |

0,88 |

2,08 |

0,028 |

|

6 |

6 |

Менее 0,0025 |

0,92 |

1,44 |

0,118 |

|

7 |

7 |

0,12 |

0,94 |

2,10 |

0,037 |

|

8 |

8 |

Менее 0,0025 |

0,80 |

2,25 |

0,173 |

|

9 |

9 |

Менее 0,0025 |

093 |

2,86 |

0,043 |

Таблица 3 – Результаты анализа образцов почвы с опытного участка

|

"с ^. |

сЗ _ Ю g О |

Л1 о и 2 е |

ОО m 2 е |

л |

|

|

1 |

1 |

12,0 |

5,0 |

2,97 |

4,9 |

|

2 |

2 |

13,2 |

7,7 |

2,54 |

5,1 |

|

3 |

3 |

12,3 |

8,2 |

1,95 |

5,1 |

|

4 |

4 |

11,3 |

6,8 |

2,26 |

5,0 |

|

5 |

5 |

11,7 |

6,3 |

2,15 |

5,0 |

|

6 |

6 |

14,2 |

7,3 |

1,95 |

5,2 |

|

7 |

7 |

13,4 |

6,8 |

2,02 |

5,2 |

|

8 |

8 |

12,7 |

6,8 |

2,40 |

5,2 |

|

9 |

9 |

16,6 |

8,2 |

1,95 |

5,5 |

|

10 |

10 |

14,8 |

10,4 |

2,02 |

5,6 |

Отбор и агрохимические исследования проб почвы проводились в соответствии с общепринятыми и рекомендованными методиками ( Практикум по агрохимии под ред . Минеева В . Г .,2001 г .), а также « Методических указаний комплексного агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий » и « Методических указаний по проведению полевых и лабораторных исследований при контроле загрязнения окружающей среды металлами ».

Содержание ТМ в почве , надземной и корневой фитомассе определялись по методикам :

-

- Методике выполнения измерений массовых концентраций выловых форм ТМ в порошковых пробах почв рентгенофлуоресцентным методом на спектрометре « Спектроскан » ( МВИ -05-97) НПО « Спектрон » С .- Петерберг ,1997 г .

-

- Методике выполнения измерений массовой доли подвижных форм металлов ( меди , свинца , цинка , никеля , кадмия , кобальта , хрома , марганца ) в пробах почвы атомно - абсорбционным анализом . РД 52.18.289-99. Гос . Комитет СССР по гидрометеорологии . Москва . 1990 г .

Анализ растительных проб проводился методом инверсионной вольтамперометрии на полярографе АКВ -07 МК .

Математическая обработка результатов исследований проводилась на ЭВМ с программным пакетом «Polar 4.1».

Исследования проводились по рекомендациям Б . А . Доспехова (1985), В . И . Перегудова (1978), Б . А . Ягодина (1982). Учёт надземной и корневой фитомассы по методике Г . С . Посыпанова (1991).

Опыт закладывался на опытном поле кафедры « Агроэкологии и ООС » Орёл ГАУ и закрытом грунте Орловского ГНУ ВНИИ зернобобовых и крупяных культур Россельхозакадемии в 2010-2011 гг . В деляночном опыте транслокацияи свинца изучалась в агроценозах на посевах овса ( сорт « Скакун »), гречихи ( сорт « Девятка ») и горчицы белой . В модельных системах использовался выщелоченный чернозем Ливенского р - на Орловской области . По агрохимическим показателям он характеризуется высоким содержанием органического вещества ( гумуса ), что имеет важное значение для плодородия почвы и питания растений .

рН сол 6,5 содержание гумуса 6.2%, сумма поглощённых оснований 46,0 мг .- экв ./100 г , гидролитическая кислотность 0,26 мг .- экв ./100 г , обменная кислотность 0,01 мг .- экв ./100 г . Содержание валовых форм Pb -9,7 мг / кг почвы , подвижных , извлекаемых ацетатно - буферным раствором при рН 6,5 -2,9 мг / кг .

В качестве тестовой культуры был выбран овёс посевной ( сорт « Скакун »), способный быстро реагировать на поступление и накопление ТМ . Для опыта было подготовлено 27 сосудов , ёмкостью по 5 кг почвы . Опыт закладывался в трёхкратной повторности .

Схема опыта :

-

1 . Контроль ( Фон )

-

2 . Почва +1 ОДК Pb

-

3 . Почва + 1 ОДК Pb + гумус

-

4 . Почва + 1 ОДК Pb + известь

-

5 . Почва + 1 ОДК Pb + ацетат Na

-

6 . Почва + 3 ОДК Pb

-

7 . Почва + 3 ОДК Pb + гумус

-

8 . Почва + 3 ОДК Pb + известь

-

9 . Почва + 3 ОДК Pb + ацетат Na

Почва предварительно просевалась для придания структуры и помещалась в сосуды . В соответствии со схемой опыта добавлялись биогумус , известь , ацетат натрия ( для создания кислой среды ). Дно сосудов покрывалось керамзитом , на который устанавливалась стеклянная трубка и слой фильтровальной бумаги , засыпалась почва . После всходов овса в почву вносили раствор соли Pb (C Н 3 СОО )2*3 Н 2 О (54,64% Pb) в дозах 1 и 3 ОДК , что соответствовало 130,0 и 390,0 мг / кг Pb.

Таблица 4 – Схема опыта

|

Вариант |

Факторы |

|

1( контроль ) |

Почва ( фон ) |

|

2 |

Почва + ТМ 1 ОДК |

|

3 |

Почва + ТМ 1 ОДК + биогумус |

|

4 |

Почва + ТМ 1 ОДК + известь |

|

5 |

Почва + ТМ 1 ОДК + ацетат Na |

|

6 |

Почва + ТМ 3 ОДК |

|

7 |

Почва + ТМ 3 ОДК + биогумус |

|

8 |

Почва + ТМ 3 ОДК + известь |

|

9 |

Почва + ТМ 3 ОДК + ацетат Na |

Таблица 5 – Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве (валовое содержание) (ГН 2.1.7.2042-06)

|

D СУ . iн <зЗ |

СУ к с5 |

О К ^ О КУ m 3 |

|

Свинец |

а ) песчаные и супесчаные |

32 |

|

б ) кислые суглинистые и глинистые рНкс l<5,5 |

65 |

|

|

в ) близкие к нейтральным , нейтральные ( суглинистые и глинистые ) рНкс l>5,5 |

130 |

Результаты и их обсуждение

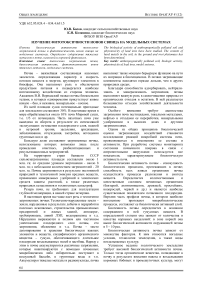

После выращивания биокультуры в течение 30 суток почву подвергали химическому анализу на содержание валовых и подвижных форм Pb(II) методом атомно - абсорционной спектроскопии с целью определения доли поглощения ТМ . Результаты представлены в диаграммах 1 и 2.

Высокое содержание в почвенном растворе водорастворимых органических соединений приводило к повышению миграционной способности металлов благодаря образованию устойчивых органоминеральных комплексов. Известкование снижало содержание подвижных форм ТМ в почве, способствовало их детоксикаци. Использование ацетата натрия приводило к тому, что рН среды повышался и в условиях подщелачивания ионы ТМ становились очень подвижными, при этом снижалось общее количество гумуса.

Рисунок 1 – Содержание валовых форм Pb (II) в почве

Полученные результаты указывают на то , что с ростом рН среды валовое количество свинца увеличивается . При внесении Pb2+ в почвенный раствор , в количествах , кратных 3 ОДК , наибольшее количество металла закрепляется почвой в случае применения биогумуса ( вар .3, 7) и извести ( вар .4,8), а так же в почве c добавлением одного металла ( вар .2, 6). Аномально высокое значение Pb2+ с применением ацетата натрия ( вар .5,9) объясняется , скорее всего , происходящим в системе процессом гидролиза , приводящему к накоплению ОН - ионов в почвенном растворе .

□ юдк □зодк □ pH

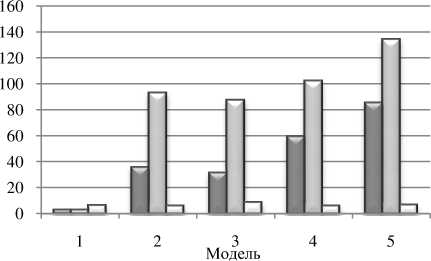

Рисунок 2 – Содержание подвижных форм Pb (II) в почве, мг/кг

Исходя из полученных данных ( рис .2), можно заключить , что с ростом содержания органического вещества в почве ( вар .3,7) количество подвижных ионных форм свинца уменьшается , а внесение извести ( вар .4,8) практически не отражается на количестве подвижных форм свинца .

Известь является менее эффективным способом снижения подвижных форм ТМ в данном случае . Доступность свинца растениям должна зависеть от способности соединений высвобождать металл в раствор , в том числе при взаимодействии с выделяемыми корнями ионами Н + или анионами органических кислот , которые связывают металлы в комплексы .

В вариантах опыта (1-9) обменная кислотность оставалась постоянной и составила -0,01 ммоль /100 г . Величина степени насыщенности основаниями учитывается при известковании почвы . В нашем эксперименте значение суммы поглощённых оснований в разных вариантах колеблется от 44,7 до 45,8 ммоль /100 г по отношению к контролю , что указывает на незначительную потребность в известковании ( табл .6).

Чтобы понять механизм воздействия токсиканта, мы изучали влияние отдельных факторов на фитотоксические действия ионов свинца в условиях эксперимента. Овёс посевной является своеобразным индикатором и легко «откликается» на поступление и накопление металлов. Определение поступления соли Pb (CН3СОО)2*3Н2О в растение проводилось в течение 30 суток, при этом особое внимание обращалось на уровень развития наземной части и корневой системы растений .

Таблица 6 – Агрохимические показатели исследуемых систем опыта

|

и cd S & m |

S cd 2 4 f—< CD CD § g s |

h • ^ 5 8 4 S n 3 и у 2 S О |

§ 8 CD S s ^ § s s ^ |

5 2 s -> ^ m 8^ |

|

|

1 |

Фон (контроль) |

6,5 |

46,02 |

0,26 |

0,01 |

|

2 |

Почва + Pb (1ОДК) |

6,1 |

45,81 |

0,25 |

0,01 |

|

3 |

Почва + Pb (5ОДК)+ гумус |

8,5 |

45,37 |

0,24 |

0,01 |

|

4 |

Почва + Pb (1 ОДК) + известь |

7,8 |

45,55 |

0,25 |

0,01 |

|

5 |

Почва + Pb (1ОДК) + CH3COONa |

4,9 |

44,7 |

029 |

0,01 |

|

6 |

Почва + Pb (3ОДК) |

6,1 |

45,76 |

0,23 |

0,01 |

|

7 |

Почва + Pb ( 3ОДК)+ гумус |

8,6 |

45,32 |

0,22 |

0,01 |

|

8 |

Почва + Pb (3 ОДК) + известь |

8,5 |

45,43 |

0,23 |

0,01 |

|

9 |

Почва + Pb (3ОДК) + CH3COONa |

4,8 |

44,76 |

0,26 |

0,01 |

Варианты

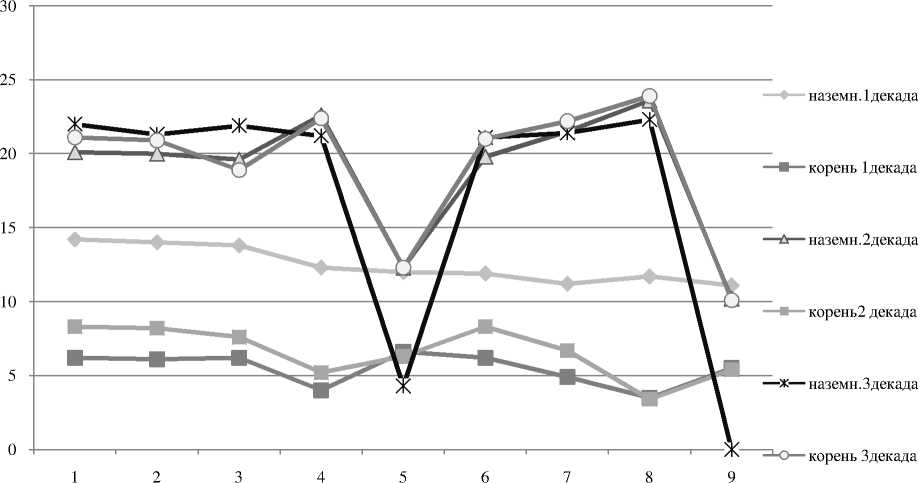

Рисунок 3 – Динамика развития растений овса

В начале исследований (1дек.) наиболее благополучно выглядели всходы, с добавлением Pb2+(вар.2,6) и биогумуса (вар.3,7). Они отличались наиболее длинными листьями и ветвистой корневой системой . Хорошо выглядели всходы овса на контроле (вар.1) , а растения с ацетатом натрия (вар.5,9) были самыми низкорослыми. Данные опыта предоставлены на рис.3. На 15 сутки эксперимента, отмечается интенсивный рост культуры на почве – контроле (вар.1), а также в сосудах с использованием извести (вар.4,8) и биогумуса (вар.3,7 с концентрацией свинца в 1 и 3 ОДК.

Растения с ацетатом натрия ( вар .5 и 9)– желтеют и увядают , несмотря на систематический полив и уход .

Наиболее угнетёнными выглядят растения овса на почве с содержанием ионов Pb2+ 3 ОДК .

При совместном присутствии в почве тяжёлых металлов и CH3COONa ( для создания более кислой среды ) рост корневой системы и наземной части визуально прекращается .

На 28- е сутки на общем фоне самыми благополучными выглядели растения , выращенные на почве – контроле . Сильно желтеет и сохнет культура , выращенная в системе “ почва – тяжёлые металлы – известь ”( вар .4,8). Овёс , выращенный в системе “ почва – тяжёлые металлы – ацетат натрия ” ( вар .9) на 30- е сутки эксперимента погибает . Наблюдается частичная гибель растений в опытах с использованием солей тяжёлых металлов .

Высокая концентрация тяжёлых металлов в системе “ почва – тяжёлые металлы – ацетат ” вызывает резкое угнетение развития растений , что привело к формированию крайне низкой продуктивности продукции или полной гибели растений . Для этой модельной системы установлено наибольшее количество подвижных форм свинца .

Выводы

-

1. Биологическая активность почв формируется плохо , так как земли техногенно нарушены .

-

2. Для повышения биологической активности почвы при возделывании техногенно - загрязненных участков , необходимо обращать внимание на вид высаживаемой культуры .

-

3. Необходимо производить посадку сельскохозяйственных культур , повышающих биологическую активность почвы , что приведет к постепенному формированию мощного биологически активного комплекса и усилит самоочищающую способность почвы .

-

4. Установлено , что подвижность ионов Pb(II) в выщелоченных чернозёмах и степень их фитотоксического действия определяется количеством легко доступных растению подвижных форм ионов металлов , долей органического вещества в почвенном поглотительном комплексе и кислотностью почвенного раствора .

-

5. Метод биоиндикации позволил оценить эффективность различных способов снижения фитотоксичности ионов ТМ в системе « почва – растение ». Показано , биогумус резко снижает количество подвижных форм Pb(II) и , в связи с этим , их фитотоксичность . Известь при внесении в почву в меньшей степени , чем биогумус , связывает ионы ТМ и незначительно снижает их фитотоксичность .

-

6. С ростом рН возрастает доля подвижных форм ионов Pb(II), легко доступных для растения .

Вестник

№ 4(37)

ОрелГАУ

август

Теоретический и научно - практический журнал . Основан в 2005 году

Учредитель и издатель : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования « Орловский государственный аграрный Университет »

Адрес редакции: 302019, г. Орел, ул. Генерала Родина, 69. Тел.: +7 (4862) 45-40-37 Факс: +7 (4862) 45-40-64

Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77–21514 от 11.07.2005 г.

Сдано в набор 15.07.2012 г. Подписано в печать 30.08.2012 г. Формат 60х84/8. Бумага офсетная.

Гарнитура Таймс.

Объём 16 усл. печ. л.

Тираж 300 экз. Издательство Орел ГАУ, 302028, г. Орел, бульвар Победы, 19. Лицензия ЛР №021325 от 23.02.1999 г.

Ж урнал рекомендован ВАК Минобрнауки России для публикаций научных работ, отражающих основное научное содержание кандидатских и докторских диссертаций

Содерж ание номера

Список литературы Изучение фитотоксичности ионов свинца на модельных системах

- Буравцев В.Н. Современные технологические схемы фиторемедиации загрязненных почв/В.Н. Буравцев, Н.П. Крылова//Сельскохозяйственная биология. -2005. -№ 5. -С. 67-73

- Захваткин, Ю.А. Основы общей и сельскохозяйственной экологии: методология, традиции, перспективы./Ю.А. Захваткин -М.: Мир, 2003. -360 с: ил. -(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений)

- Климова, Е.В. Взаимное влияние растений при поглощении зольных элементов из почвы (в процессе фиторемедиации почв, загрязненных тяжелыми металлами (кадмий, никель))./Е.В. Климова//Экологическая безопасность в АПК. Реферативный журнал. -2005. -№ 2. -С. 314

- Кузнецов, А.Е. Научные основы экобиотехнологии. Учебное пособие для студентов./А.Е. Кузнецов, Н.Б. Градова -М.: Мир, 2006. -504 с: ил

- Мироненко, Е.В. Математическая модель для описания химических равновесий в почвах с участием тяжёлых металлов, низкомолекулярных органических и фульвокислот./Е.В. Мироненко, А.А. Понизовский//Сборник тезисов. Тяжёлые металлы в окружающей среде. Пущино 15-18 октября 1996г. Пущино: ОНТИ НЦБИ, 1996. -С. 153-154

- Практикум по агрохимии: Учеб. пособие. -2-е изд., перераб. и доп./Под ред. академика PACXH В.Г. Минеева. -М.: Изд-во МГУ, 2001. -689 с

- Практикум по физиологии растений. Учеб. пособие. -2-е изд., перераб. и доп./Под ред. профессора Н.Н. Третьякова. -М.: «КОЛОС», 1982 г