Изучение характера распределения солей лютеция и изменений в органах и тканях крыс после их введения

Автор: Масленникова Дарья Антоновна, Слесарев Сергей Михайлович, Слесарева Елена Васильевна, Харин Алексей Иванович, Столбовская Ольга Вениаминовна, Хохлова Анна Вячеславовна, Погодина Евгения Сергеевна, Зажома Дарья Андреевна, Ворсина Светлана Николаевна, Саенко Юрий Владимирович

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

В современной практике лечения онкологических заболеваний наибольшей эффективностью обладает сочетание нескольких методик. При этом лучший результат в терапии рака достигается при использовании лучевой терапии, особенно в сочетании с таргетными методами. В радионуклидной терапии многих видов рака широко применяется изотоп лютеция-177. В связи с этим представляется актуальным определить, каким образом данный элемент распределяется в различных органах и тканях организма. Цель. Изучить закономерности распределения хлорида лютеция в тканях и органах белых крыс при различных способах введения. Материалы и методы. Объектами исследования являлись органы и ткани белых крыс. Распределение солей лютеция в органах и тканях определялось методом атомно-эмиссионного спектрального анализа. Морфологическое исследование проводилось по стандартной гистологической методике. Результаты. Исследование показало, что лютеций накапливается главным образом в тканях печени, поджелудочной железы, селезенки, тонкой кишки, тимуса и лимфатических узлах. Незначительное количество лютеция было обнаружено в легких, сердце, почках, семенниках, грудине, головном мозге, коже и крови крыс. Гистологический анализ тканей выявил явления хронического воспаления в органах иммунной системы и компенсаторно-приспособительные процессы в печени. При этом в органах, не имеющих непосредственной связи с иммунной системой, патологических изменений после введения лютеция не наблюдалось. Заключение. Выявленные закономерности распределения нерадиоактивного лютеция в органах и тканях белых крыс частично могут быть использованы для разработки методов лечения онкологических заболеваний лимфатической системы и печени.

Хлорид лютеция, лантаноиды, распределение лютеция

Короткий адрес: https://sciup.org/14113269

IDR: 14113269 | УДК: 57.044+611.018 | DOI: 10.23648/UMBJ.2017.26.6228

Текст научной статьи Изучение характера распределения солей лютеция и изменений в органах и тканях крыс после их введения

Введение. Онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире: в 2012 г. зафиксировано около 14 млн новых случаев заболевания и 8,2 млн случаев смерти, связанных с раком. По прогнозам, число случаев заболевания раком в следующие десятилетия будет продолжать расти и достигнет 22 млн [1].

В настоящее время для лечения пациентов со злокачественными новообразованиями применяют различные методы лечения: хирургическое лечение, химио-, гормоно- и лучевую терапию [2]. Одним из видов лучевой терапии является радионуклидная, которая основана на способности β-излучающих ра- дионуклидов накапливаться в метастазах, что приводит к редукции опухоли и обеспечивает длительное обезболивание [3]. Физические характеристики β-излучающих радионуклидов значительно отличаются по периоду полураспада, присутствию γ-лучей, энергии β-излучения и глубине проникновения β-час-тиц в биологические ткани [4].

Сравнительно недавно в качестве такого радионуклида стали использовать лютеций-177 (Lu177). Низкая энергия β-излучения (максимальная энергия – 0,497 МэВ) и невысокая проникающая способность обусловливают использование лютеция-177 при небольших новообразованиях и патологических измене- ниях в костной ткани. Эти свойства в сочетании с периодом полураспада 6,71 сут позволяют достигать хорошего паллиативного и радиотерапевтического эффекта при относительно низкой миелотоксичности [5, 6].

Одной из последних разработок в области ядерной медицины является методика лечения опухолей различной локализации радиофармацевтическими препаратами на основе радионуклида лютеций-177. Данная методика отличается минимальным токсикологическим действием на организм пациента [7].

В настоящее время соединения лютее-ция-177 широко используют для лечения различных форм рака молочной железы. Методами темнопольной и флуоресцентной микроскопии показано, что лютеций-177 проникает в клетки рака молочной железы, где обнаруживается в их цитоплазме [8]. Кроме того, β-излучение лютеция-177 может оказывать ингибирующее влияние на рост клеток рака молочной железы с низкой или умеренной экспрессией рецепторов эпидермального фактора роста [8].

Также показано, что радиоиммунотерапия лютецием-177 в лечении рака яичников оказывается более эффективной по сравнению со стандартным лечением, включающим овариоэктомию с последующей химиотерапией. Лютеций-177 значительно снижает жизнеспособность клеток овариальной карциномы, задерживая клетки в G2/М-фазе клеточного цикла [9].

Препараты на основе лютеция-177 находят широкое применение в паллиативной медицине при лечении костных метастазов, ревматоидного артрита мелких суставов [10], а также радиоиммунотерапии суставных метастазов [11].

Терапевтический эффект и безопасность радиоиммунотерапии препаратами лютее-ция-177 зависят от дозы введения. Так, в лечении рака яичников оказалось эффективным разовое введение лютеция-177 в дозе 6 МБк. Терапия продлевала общую выживаемость без потери веса и/или признаков токсичности [9].

При внутривенном введении лютеция-177 крысам с перевиваемым раком толстой кишки в дозах 25 или 50 МБк на 1 кг веса тела показана большая эффективность ле- чения обеих доз в начальный период поглощения [12].

Применение лютеция-177 признано безопасным и эффективным с паллиативной целью у пациентов с метастатическим раком простаты и раком молочной железы. Внутривенное введение лютеция-177 в дозе 1,295 и 2,590 МБк оказывалось одинаково эффективным и нетоксичным в отношении гематологических и почечных параметров [13, 14]. Гематологическая токсичность была оценена путем анализа гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов.

При использовании лютеция-177 для облучения селезенки в дозе 6,34 Гр существенных посттерапевтических изменений гематологических показателей (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) не обнаружено. Незначительная гематологическая токсичность выявлена у 13,2 % больных [15].

Изучение воздействия разных доз лютеция-177 (1,85, 7,4, 14,8 МБк) на канцерогенез перевиваемых опухолей брюшины показало наибольшую эффективность дозы 7,4 МБк. Однако при этом наблюдался побочный токсический эффект [16].

Для дифференциации характера воздействия нерадиоактивного лютеция и его радиоактивного изотопа на живые системы представляется актуальным изучить характер распределения солей нерадиоактивного элемента в органах и тканях после введения в организм.

Лютеций оказывает токсическое действие на животных, вызывая острое отравление [17]. Важным для токсикологии свойством лантаноидов является способность в условиях рН организма образовывать коллоиды и гидроксиды. Переход лантаноида из растворенного, ионного состояния в состояние коллоида приводит к изменению величины всасывания и проникновения через биологические барьеры, уменьшению выделения из организма и образованию особо прочной связи с внутренними органами и тканями вследствие коллоидальной адсорбции [18]. Склонность лантаноидов к гидролизу и адсорбции на белковых поверхностях создает особые условия для их распределения в организме [18].

Цель исследования. Изучить закономерности распределения хлорида лютеция в тканях и органах белых крыс после внутривенного и внутрибрюшинного введения.

Материалы и методы. Объект исследования – беспородные белые крысы, которые были разделены на три группы: 2 опытные и 1 контрольную.

В каждой опытной группе вводили хлорид лютеция внутривенно и внутрибрюшинно по 1 мл. Крысам первой опытной группе вводили 3 % хлорид лютеция, второй – 10 %. Крысам контрольной группы вводили физиологический раствор в таком же количестве.

На 4-й день животных выводили из эксперимента. Определяли концентрацию хлорида лютеция в следующих органах: печень, легкие, селезенка, поджелудочная железа, сердце, почка, семенники, грудина, мозг, кожа, тонкая кишка, кровь.

Для определения концентрации хлорида лютеция в тканях органов крыс производили навеску небольших кусочков каждого органа (около 0,1–0,2 г). Затем исследуемые образцы погружали в концентрированную азотную кислоту (рабочий раствор – 50 % по объему) и автоклавировали в микроволновом минерализаторе (микроволновая система пробопод-готовки MARS 5 (CEM Corporation, USA)) в течение часа для полного разложения ткани в азотной кислоте.

Концентрацию лютеция определяли методом атомно-эмиссионного спектрального анализа на ICP Spectrometer iCAP 6000 Series (Thermo Scientific, USA) по наличию ионов лютеция в полученном растворе. Калибровку спектрометра проводили хлоридом лютеция (LuCl3x6H2O). Далее производили подсчет концентрации лютеция в ткани в мг/кг.

Для морфологического исследования ткани фиксировали в 10 % нейтральном формалине, затем обезвоживали в спиртах восходящей концентрации и заключали в парафин. Затем с помощью микротома изготавливали гистологические препараты, представляющие собой поперечные срезы толщиной 5 мкм. Проводили депарафинирование и окраску срезов гематоксилин-эозином.

Результаты и обсуждение. По итогам исследования распределения солей лютеция и изменений в органах и тканях крыс после их введения были получены следующие результаты (табл. 1). На 4-й день эксперимента обнаружено накопление большого количества лютеция в тканях печени, поджелудочной железы, селезенки, тонкой кишки, тимуса и в лимфатических узлах. Полученные результаты соотносятся с данными других исследований по распределению лютеция в тканях печени, поджелудочной железы и селезенки [19–21]. Также на 4-й день эксперимента обнаружено незначительное накопление лютеция в легких, сердце, почках, семенниках, грудине, головном мозге, коже и крови крыс.

Известно, что при внутривенном введении редкоземельных элементов их распределение в тканях зависит от их стабильности в крови. Здесь ионы лантаноидов связываются с α- и β-глобулинами плазмы и в виде коллоидных частиц или белковых комплексов попадают в кровяное русло, захватываются клетками ретикулоэндотелиальной системы и разносятся по всему организму [19].

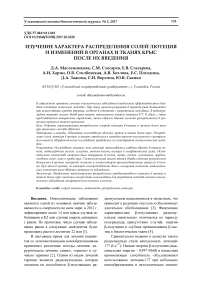

В норме для лимфатического узла характерна тонкая капсула и невыраженные соединительнотканные перегородки. Орган в основном представлен мозговым веществом, корковое вещество расположено отдельными островками, паракортикальная зона не выражена. Лимфатические фолликулы единичные. Синусы мозгового вещества широкие, содержат незначительное количество клеточных элементов (рис. 1a).

После введения лютеция в лимфатическом узле нет четкого разделения на корковое и мозговое вещество. Корковое вещество и паракортикальная зона расширены. Герминативные центры выражены. Синусы мозгового вещества густо заселены лимфоцитами и плазмоцитами. Все вышеперечисленные особенности лимфатического узла являются па-томорфологическими признаками хронического воспаления (рис. 1b).

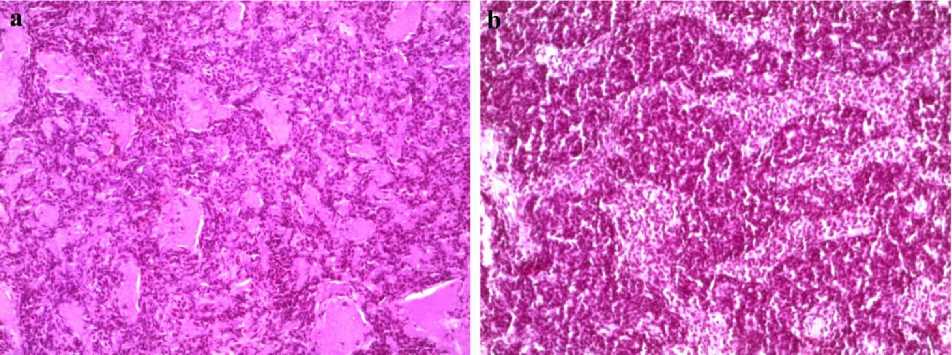

Введенный лютеций в печени не изменяет структуру ее паренхимы. Слабо развивается междольковая соединительная ткань. Сосудистый рисунок не нарушается. В большом количестве определяются гиперхромные полиплоидные и двуядерные гепатоциты. Под капсулой встречаются фигуры митоза (рис. 2a).

Таблица 1

Концентрация лютеция при внутривенном и внутрибрюшинном введении в различных тканях и органах, мг/кг ткани

|

Орган |

Контроль, в/в |

Контроль, в/б |

Опыт, 3 %, в/в |

Опыт, 3 %, в/б |

Опыт, 10 %, в/в |

Опыт, 10 %, в/б |

|

Печень |

0,03147 |

0,27119 |

2,46726 |

12,2507 |

201,464 |

360,14 |

|

Легкие |

0,09304 |

0,0412 |

0,59937 |

4,96481 |

1,52499 |

8,3522 |

|

Селезенка |

0,59072 |

0,36136 |

1,71618 |

20,4519 |

1485,43 |

1343,5 |

|

Поджелудочная железа |

0,87997 |

0,12357 |

0,40397 |

1,8018 |

234,35 |

614,572 |

|

Сердце |

0,31332 |

0,15506 |

0,79193 |

0,1248 |

0,07569 |

0,76818 |

|

Почка |

0,03799 |

0,75993 |

0,74007 |

1,0995 |

0,63854 |

9,2062 |

|

Семенники |

0,01424 |

0,02132 |

0,36775 |

0,44064 |

0,64782 |

0,39385 |

|

Грудина |

0,29009 |

0,18246 |

1,2545 |

0,77021 |

2,9679 |

10,9217 |

|

Мозг |

0,10079 |

0,02583 |

0,17485 |

0,08604 |

0,18065 |

0,1979 |

|

Кожа |

0,58266 |

0,4748 |

4,60853 |

1,75663 |

2,3043 |

1,34067 |

|

Тонкая кишка |

0,4728 |

0,11571 |

2,4782 |

1,49517 |

443,022 |

290,342 |

|

Кровь |

0,1483 |

0,11332 |

0,19474 |

0,08475 |

0,13356 |

0,90071 |

|

Лимфатический узел и тимус |

0,3984 |

0,2784 |

0,52028 |

0,93103 |

241,677 |

184,9837 |

Примечание. В/в – внутривенно; в/б – внутрибрюшинно.

Признаков некроза нет. По ходу кровеносных сосудов и желчных протоков присутствует незначительная лимфоцитарная инфильтрация. Все перечисленные изменения, вызванные влиянием лютеция, являются признаком компенсаторной гипертрофии (рис. 2b).

При изучении влияния лютеция на гис-томорфологические особенности селезенки было выявлено следующее. Структура органа сохранена. Трабекулы выражены, часть трабекул содержат крупные кровеносные сосуды. Хорошо различимы участки красной и белой пульпы. Белая пульпа выражена значительно. Лимфатические фолликулы содержат реактивные центры. По ходу пульпарных артерий хорошо выражены периартериальные лимфатические влагалища. Красная пульпа без изменений. Совокупность перечисленных изменений принято считать признаком воспалительной реакции.

В норме респираторный отдел легкого представлен альвеолами, альвеолярными ходами, респираторными бронхиолами. Соединительнотканные перегородки тонкие. Лимфатические элементы присутствуют в незначительном количестве. Мелкие бронхи и терминальные бронхиолы выстланы кубическим и низким призматическим эпителием, кровеносные сосуды не расширены.

Введение лютеция приводит к небольшому утолщению соединительнотканных перегородок в респираторном отделе легкого. Стенка мелких бронхов инфильтрируется лимфоцитами. По ходу бронхов расположены многочисленные лимфатические фолликулы с выраженными реактивными центрами. Для паренхимы характерна полиморфноклеточная инфильтрация. Стенки кровеносных сосудов утолщены, отмечаются элементы лим-фогистиоцитарной инфильтрации, что является признаком хронического воспаления.

Рис. 1. Влияние лютеция на лимфатические узлы беспородных белых крыс: a) лимфатический узел без введения лютеция; b) лимфатический узел после введения лютеция. Окраска гематоксилин-эозином, ув. ×400

Рис. 2. Влияние лютеция на печень беспородных белых крыс: а) печень без введения лютеция; b) печень после введения лютеция.

Окраска гематоксилин-эозином, ув. ×400

Исследование влияния лютеция на гис-томорфологические особенности почки показало, что данный орган не претерпевает каких-либо изменений. Капсула остается тонкой, соединительнотканные перегородки не выражены. Паренхима хорошо структурирована. Почечные тельца расположены равномерно, без видимых изменений. Полость капсулы клубочка не расширена. Эпителий канальцев кубический и высокий призматический. Ядра клеток нормохромные. Кровеносные сосуды не расширены.

Также лютеций не оказывает негативного воздействия на миокард, который сохраняет типичное для него строение. Кардиомиоциты одноядерные, редко двуядерные. Соединительнотканные прослойки слабо выражены. Сосудистый рисунок не изменен.

Поджелудочная железа как в норме, так и после воздействия лютеция располагается островками в брыжейке тонкой кишки, имеет округлые ацинусы, на поперечном сечении образованные 6–7 ациноцитами. Ядра ацино-цитов смещены к базальной части. Апикальная часть ациноцитов заполнена секретом.

По результатам микроскопии тонкой кишки выявлено, что структура ее стенки сохраняется. Строение слизистой остается неизменным. На поперечных срезах крипт встречаются единичные фигуры митоза.

В подслизистой основе наблюдаются единичные лимфатические фолликулы. Мышечная оболочка и сероза типичные.

В морфологии семенников после воздействия лютеция изменения не обнаружены. Под соединительнотканной капсулой располагаются извитые семенные канальцы. Строма слабо выражена. Количество интерстициальных клеток незначительное. Эпителиосперма-тогенный слой без изменений. Наблюдаются все типы сперматогенных клеток. В просветах канальцев – зрелые сперматозоиды.

Заключение. На основании полученных данных можно сделать вывод, что на четвертый день эксперимента лютеций накапливается в большом количестве в тканях печени, поджелудочной железы, селезенки, тонкой кишки, тимуса и лимфатических узлах при введении внутривенно и внутрибрюшинно 10 % раствора хлорида лютеция; в остальных органах (легкие, сердце, почки, семенники, грудина, головной мозг, кожа, кровь) количество лютеция незначительное.

При изучении влияния лютеция на морфологию тканей крыс определялись неярко выраженные явления хронического неспецифического пролиферативного воспаления в лимфатических узлах, селезенке, паренхиме легких с преобладанием лимфогистиоцитар-ной инфильтрации. В паренхиме печени отмечались компенсаторно-приспособительные процессы в виде эндомитоза и пролиферации гепатоцитов в ответ на введение токсического вещества. В органах, не связанных непосредственно с иммунной системой, не выявлены патологические изменения.

Таким образом, полученные данные могут быть частично перенесены на закономерности распределения радиоактивного лютеция. Полученные результаты позволяют говорить о возможности и целесообразности применения лютеция в терапии злокачественных новообразований. Однако это заключение сделано на основе косвенных проявлений и требует дальнейшей экспериментальной проверки.

Список литературы Изучение характера распределения солей лютеция и изменений в органах и тканях крыс после их введения

- Stewart B.W. (eds.), Wild C.P. (eds.). World Cancer Report 2014. Lyon; 2014. 632.

- Turner J.H. Treatment of painful skeletal metastases. Alasbimn Journal. Special Issue: 8th World Congress of Nuclear Medicine. 2002: 17.

- Enrique O., Zhongyun P., Parma E.P., Pusuwan P., Riccabona G., Tian J-H., Padhi A.K. Efficacy and toxicity of 153 Sm-EDTMP in the palliative treatment of painful bone metastases. World. J. Nucl. Med. 2002; 1: 21-27.

- Цыб А.Ф., Крылов В.В., Дроздовский Б.Я., Карякин О.Б., Бирюсов В.А., Медведев В.Н., Смирнова И.А., Воробьева С.Л. Радионуклидная терапия самарием-оксабифором, 153Sm при раке молочной железы и предстательной железы с метастазами в кости. Сибирский онкологический журнал. 2006; 3 (19): 8-17.

- Анохин Ю.Н. Нанотехнологии и наноматериалы для визуализации и терапии злокачественных опухолей. Успехи современного естествознания. 2014; 5: 14-25.

- Yoshikawa T., Naito Y. What is oxidative stress? Japan Med. Assoc. J. 2002; 45 (7): 271-276.

- Зукау В.В., Кабанов Д.В. Особенности получения радионуклида лютеций-177 на реакторе ИРТ-Т. Изотопы: технологии, материалы и применение: материалы Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. 20-24 октября 2014. Томск; 2014: 76-77.

- Yook S., Cai Z., Lu Y., Winnik M.A., Pignol J.P., Reilly R.M. Radiation Nanomedicine for EGFR-Positive Breast Cancer: Panitumumab-Modified Gold Nanoparticles Complexed to the β-Particle-Emitter, 177Lu. Mol. Pharm. 2015; 12 (11): 3963-3972.

- Lindenblatt D., Fischer E., Cohrs S., Schibli R., Grunberg J. Paclitaxel improved anti-L1CAM lutetium-177 radioimmunotherapy in an ovarian cancer xenograft model. EJNMMI Res. 2014; 4 (1): 54.

- Abbasi I.A. Studies on the Labeling of Ethylenediaminetetramethylene Phosphonic Acid, Methylene Diphosphonate, Sodium Pyrophosphate and Hydroxyapatite with Lutetium-177 for use in Nuclear Medicine. World J. Nucl. Med. 2015: 14 (2): 95-100.

- Koppe M.J., Bleichrodt R.P., Soede A.C., Verhofstad A.A., Goldenberg D.M., Oyen W.J., Boerman O.C. Biodistribution and therapeutic efficacy of (125/131)I-, (186)Re-, (88/90)Y-, or (177)Lu-labeled monoclonal antibody MN-14 to carcinoembryonic antigen in mice with small peritoneal metastases of colorectal origin. J. Nucl. Med. 2004; 45 (7): 1224-1232.

- Örbom A., Eriksson S.E., Eligström E., Ohlsson T., Nilsson R., Tennvall J., Strand S.E. The intratumoral distribution of radiolabeled 177Lu-BR96 monoclonal antibodies changes in relation to tumor histology over time in a syngeneic rat colon carcinoma model. J. Nucl. Med. 2013; 54 (8): 1404-1410.

- Agarwal K.K., Singla S., Arora G., Bal C. (177)Lu-EDTMP for palliation of pain from bone metastases in patients with prostate and breast cancer: a phase II study. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. 2015; 42 (1): 79-88.

- Yuan J., Liu C., Liu X., Wang Y., Kuai D., Zhang G., Zaknun J.J. Efficacy and safety of 177Lu-EDTMP in bone metastatic pain palliation in breast cancer and hormone refractory prostate cancer: a phase II study. Clin. Nucl. Med. 2013; 38 (2): 88-92.

- Kulkarni H.R., Prasad V., Schuchardt C., Baum R.P. Is there a correlation between peptide receptor radionuclide therapy-associated hematological toxicity and spleen dose? Recent Results Cancer Res. 2013; 194: 561-566.

- Seidl C., Zöckler C., Beck R., Quintanilla-Martinez L., Bruchertseifer F., Senekowitsch-Schmidtke R. 177Lu-immunotherapy of experimental peritoneal carcinomatosis shows comparable effectiveness to 213Bi-immunotherapy, but causes toxicity not observed with 213Bi. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging. 2011; 38 (2): 312-322.

- Андреева О.С., Киселев В.И., Малинина В.И. Редкоземельные элементы. Радиационно-гигиенические аспекты. М.: Атомиздат; 1975. 152.

- Watanabe K. A comparison of the tissue distribution of colloidal lutecium-177 and gold-198 in rats after intraperitoneal and intratumoral injection. Experimental studies of radiocolloidal therapy. 1962; 21: 1147-1162.

- Dufresne A., Krier G., Muller J.F., Case B., Perrault G. Lanthanide particles in the lung of a printer. Sci. Total Environ. 1994; 151: 249-252.

- Hirano S., Suzuki K.T. Exposure, metabolism, and toxicity of rare earths and related compounds. Environ. Health Perspect. 1996; 104 (1): 85-95.

- Thakral P., Singla S., Yadav M.P., Vasisht A., Sharma A., Gupta S.K., Bal C.S., Snehlata, Malhotra A. An approach for conjugation of 177Lu-DOTA-SCN-Rituximab (BioSim) & its evaluation for radioimmunotherapy of relapsed & refractory B-cell non Hodgkins lymphoma patients. Indian J. Med. Res. 2014; 139 (4): 544-554.