Изучение хирономид (Diptera, Chironomidae) в низовьях Волги и в Северном Каспии и их многолетнее изменение биомассы

Автор: Зинченко Татьяна Дмитриевна, Малиновская Любовь Васильевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 3-1 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты таксономического состава хирономид в водотоках Низовьев Волги и в Северной части Каспийского моря в различные периоды 1981-1995 гг. Показана многолетняя динамика биомассы хирономид в Северном Каспии за период с 1948 по 2000 г. Данные рекогносцировочных таксономических исследований свидетельствуют об отсутствии современного представления о составе хирономидофауны региона.

Хирономиды (chironomidae), таксономический состав, chironomus albidus konst. многолетняя динамика биомассы, водотоки дельты и авандельты волги, северный каспий

Короткий адрес: https://sciup.org/148201807

IDR: 148201807 | УДК: 595.771

Текст научной статьи Изучение хирономид (Diptera, Chironomidae) в низовьях Волги и в Северном Каспии и их многолетнее изменение биомассы

И сторически сложившиеся повышения и понижения уровня Каспия, контролируемые динамикой глобальных гидроклиматических процессов приводят к перераспределению местообитаний гидробионтов разной толерантности по отношению к различным факторам воздействия в том числе и в результате трансгрессии Каспийского моря [38, 45] . Происходят динамичные преобразования гидролого-гидрохимических факторов, биотопической структуры, обусловливая изменения видового состава, плотности и биомассы планктонных и донных сообществ, что характерно для различных районов Каспийского моря и в первую очередь для Северной части Каспия. Этот район моря можно рассматривать как классическую модель для типизации природнопреобразовательных процессов. На этом основании Северный Каспий представляет собой уникальный полигон для исследований локальных и глобальных процессов динамики численности донных сообществ, изучение которых в многолетнем аспекте дает возможность показать динамику трофических условий и прогнозирования состояния промысловых рыб Каспия.

Период падения уровня Каспийского моря (1930-1977 гг.) сменился его подъёмом, который начался с 1978 г. Абсолютная отметка уровня Каспия достигла – 27,03 м. к 2002 году. Трансгрессия моря сказалась в первую очередь на экосистеме Северного Каспия, что явилось причиной значительного увеличения объема воды, возрастания, за счет затопления новых территорий, площади этой части моря, понижения солености, изменения гидрологического режима и степени

накопления и распределения осадков [21, 22, 23]. Указанные факторы в различной степени оказали влияние на процессы структурных преобразований донных сообществ, отдельных беспозвоночных, составляющих ядро кормовой базы рыб-бентофагов [27, 28, 29, 35, 36, 37, 40, 56 и др.]. Вышесказанное позволяет констатировать, что анализ многолетних изменений количественного развития ценозов макрозообентоса, имеющих значение биоиндикаторов в современный период трансгрессии экосистемы Каспия, является актуальным и практически значимым.

Гидрологические и геоморфологические изменения, вызванные колебанием уровня Каспийского моря, обусловили преобразования экосистемы водоемов авандельты и нижней зоны дельты р. Волги. Напомним, что в первой трети прошлого века при понижении уровня моря, уменьшении естественного стока Волги, а в дальнейшем - при продолжении снижения стока реки Волга в связи с ростом водопотребления, а также его регулированием плотинами водохранилищ, образовались обширные мелководья, осушные острова и произошло зарастание авандельты макрофитами. Амплитуда колебания уровня моря составила 3.13 м, достигая минимальной отметки (-29.02 м абс.) в 1977 г. [26]. С 1978 г. наблюдалось устойчивое повышение уровня Каспия (в 1986 г.- минус 27,8 м абс.), обусловленное рядом причин, среди которых общие изменения климата и интенсивность баланса «сток-испарение» вызывают колебания уровня моря [24, 41]. По данным Гидрометцентра РФ средний уровень моря в 1994 г достиг отметки -26,65 м абс., превысив средний уровень 1977 г. на 228 см. Трансгрессия моря сказалась в первую очередь на экосистеме Северного Каспия, что явилось причиной значительного увеличения объема воды, возрастания, за счет затопления новых территорий, площади этой части моря, понижения солености, изменения гидрологического режима и степени накопления осадков [21, 52].

По мере заиления островной зоны авандельты, начиная с 1988 г. и в последующие годы, была выявлена тенденция на увеличение плотности поселений малощетинковых червей и хирономид, когда численность олигохет достигла 3160 экз./м 2 , а хирономид - 3680 экз./м 2 . При продолжающемся повышении уровня Каспия регистрировалось увеличение численности пелофильной фауны [50].

Сведения о современной фауне хирономид дельты Волги и Каспия приобретают особую актуальность в связи с фрагментарностью исследований этого уникального региона [16]. Недавно опубликованные данные [1] о том, что «бентос Северного Каспия не отличается большим разнообразием видов», со ссылкой на В.П. Иванова и А.Ф. Сокольского (2000), по меньшей мере не отражают действительное фаунистическое состояние биоты Каспия вообще и его Северной части, в частности. Достаточно сказать, что ранее констатировалось более 400 видов и таксонов надвидового ранга в Каспийском море [9], а современные фаунистические сведения состояния макрозообентоса вообще и хирономид в частности, обитающих в дельтовых районах Волги и в Северном Каспии, отсутствуют. М.Г. Карпинским в 1986-1987 гг. по результатам съемок в августе, октябре и феврале было идентифицировано 120 видов донных беспозвоночных в Среднем и Южном Каспии [18]. Указывается на то, что бенто-фауна Каспийского моря в настоящее время насчитывает 379 видов животных, из которых 140 видов ракообразных, 55 видов червей и 116 видов моллюсков [12]. Однако, целые классы гидробионтов, например, такие как Oligochaeta, Nematoda, семейство двукрылах Chironomidae до настоящего времени в фаунистическом отношении остаются практически не изученными. Вместе с тем известно, что по предварительным данным, для России известно более 900 валидных видов хиро-номид [25]. По сведениям А.И.Шиловой и Н.И. Зеленцова [53], в водоемах Верхней Волги хиро-номиды представлены 234 видами. Нами для водоемов и водотоков бассейна Средней и Нижней Волги указывается 234 вида и личиночные формы хирономид [15]. Ранее достаточно интенсивно изучавшиеся хирономиды дельты Волги и аван-дельты Каспия [5,б,7,8,16] в настоящее время не находят своего исследователя.

Что касается пищевой ценности личинок хи-рономид, то в литературе приводятся данные, говорящие о том, что относительная доля мотыля в бентосе Северного Каспия составляет до 1.5%, тогда как доля его в кишечниках осетровых может достигать, например, в районе о. Тюлений в северном Каспии более 6% [33]. Известно, что в условиях предустьевого пространства Волги сазан потребляет в основном гаммарид (18,5%) и корофиид (15%). Но наряду с ракообразными он в большом количестве использует в пищу моллю- сков (18%) и хирономид (16%). При оценке суточных рационов бычковых, было установлено, что популяция некоторых видов выедает 3% общей продукции бентоса и 10% валового запаса ракообразных и хирономид [47].

Необходимость изучения хирономид, помимо вышесказанного, подтверждается их высокой биоиндикационной значимостью в оценке экологического состояния водоемов и водотоков Палеарктики [11, 13, 14, 15, 55].

В статье представлены материалы собственных исследований бентоса низовьев Волги и Северного Каспия (1981-1985, 1993, 1995 гг.), где акцент сделан на изучение таксономического состава хирономид и динамики распределения личинок в различных водотоках дельты и авандель-ты, а также в Северной части Каспийского моря на протяжении длительного периода исследований. Результаты анализа многолетней динамики сообществ зообентоса Северного Каспия в период подъем уровня моря представлены нами ранее [30].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Личинки хирономид из собранных образцов бентоса в акватории Северного Каспия в 19811984 гг. были любезно предоставлены В.Ф. Осадчих (КаспНИРХ), для определения таксономического состава. В култучной зоне (1981-1985 гг., 1993 г.), в ериках и протоках (1983, 1985, 1993, 1995 гг.), ильменях окрестностей г. Астрахани (1993 г.), в районе Дамчикского участка Астраханского государственного Биосферного заповедника и на станциях Гандуринского канала, а также в протоках Бузан, Царев, Быстрая (1993, 1995 гг.) и каналах в черте г. Астрахань (1995 г.) отбор образцов бентоса осуществлялся в период рекогносцировочных исследований при проведении хоздоговорных исследований, студенческих практик и плановых научных исследований на кафедре гидробиологии и ихтиологии Астраханского технического института рыбной промышленности и хозяйства (ныне АГТУ). Отбор проб бентоса производили дночерпателем Петерсена (1/40 м 2 , 2-х кратная повторность) или пробоотборниками, а также гидробиологическим скребком. Отобранные образцы грунта промывали через капроновый газ № 23 (размер ячеи 300-310 мкм) с последующей разборкой гидробионтов под бинокулярным микроскопом.

В Северном Каспии пробы бентоса отбирали дночерпателем «Океан-50», с площадью захвата 0,1 м². В зарослях макрофитов (култучная зона Северного Каспия) во время экспедиционного рейса сборы осуществлялись при помощи рамки Зимбалевской (0.5 м). Содержимое дночерпателя и пробоотборников промывали через капроновое сито из газа № 14. Образцы проб макрозообентоса фиксировали 4% - ным раствором формальдегида.

Обработку материала, собранного в Северном Каспии производили в лаборатории КаспНИРХа по методике [42]. За период исследований собрано и обработано более 200 образцов бентоса и хирономид. Для более полной таксономической сводки представлены данные сборов хирономид М.С. Алексевниной в дельте р. Волги [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Таксономический состав хирономид различных водоемов и водотоков дельты Волги и Северного Каспия включает 103 вида и таксона надвидового ранга. Наибольшим количеством таксонов (78 видов и личиночных форм) представлены водоемы дельты, ранее изученные М.С. Алексев-ниной, среди которых представители рода Chi-ronomus , при отсутствии возможности проведения цитологических исследований, не были идентифицированы до видового уровня. Начиная с 1981 года в различных водотоках и водоемах Низовьев Волги, при проведении рекогносцировочных исследований, было зарегистрировано 25-33 видов и таксонов (в ериках, водотоках култучной зоны и дельтовых каналах района заповедников); не более 7-11 таксонов было найдено в каналах в черте г. Астрахань, ильменях, реках Царев и Бу-зан. К представителям подсемейства Chironomi-nae относятся 66 таксонов, включая таксоны трибы Tanytarsini . К представителям Orthocladiinae относится 24 вида и личиночной формы, к Tanypodinae - 10, к Diamesinae – 2. В отдельных районах Северного Каспия в различные периоды отбора проб было зарегистрировано 17 видов и представителей надвидового ранга хирономид.

Отметим, что, по результатам сборов бентоса, полученных нами в экспедиционных исследованиях, а также на основании литературных сведений, можно констатировать, что в результате подъема уровня моря в 80-х и начале 90-х годов в бентофауне водоемов островной зоны авандельты наметился процесс снижения доли пелофильной фауны при возрастании пелореофильной и рео-фильной. Глубины на дельтовых и авандельтовых участках возросли, что на фоне увеличения стока Волги привело к их проточности и уменьшению степени заиления [4]. В этот период среди хиро-номид из 17 отмеченных личиночных форм в островной зоне Северного Каспия, наряду с псаммо-пелофильными таксонами Chironomus plumosus, Fleuria lacustris, Polypedilum nubeculo-sum , стали встречаться личинки Cladotanytarsus mancus , Endochironomus albipennis , Glyptotendipes viridis , G.gripekoveni , Polypedilum sordens , Psectro-cladius sp., P. gr. dilatatus, Clinotanypus nervosus , Trissocladius sp. и другие эврибионтные виды, среди которых преобладали представители фито-фильной фауны.

Число видов хирономид увеличилось в аван-дельте от 55 в 1967-1970 гг. до 62 в 1983-1984 гг.

Численность личинок оставалась на уровне 19671970 гг., тогда как среднесезонная биомасса возросла и составила 4,76 г/м 2 . В отдельных ериках и протоках (ер. Дарма, проток Дамчик) биомасса личинок Chironomus plumosus в сентябре 1983 г. на отдельных заросших и заиленных участках достигала 300 г/м 2 . В дальнейшем, в 1991-1992 гг. при повышении водности Волги, подъеме уровня моря и увеличении его акватории наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа видов пресноводного комплекса [34].

В донной фауне островной зоны авандельты было зарегистрировано увеличение численности хирономид пелофильного комплекса, среднесезонная биомасса которых также была высокой -4,81 г/м 2 [51]. Видовой состав хирономид в период 1993-1995 гг. представлен устойчивым комплексом пело- и фитофильных (из фауны зарослей) эврибионтных видов (табл. 1). Помимо хи-рономид, в многолетней сезонной и пространственной динамике макрозообентоса дельтовых водотоков установлены изменения в структуре донных сообществ, связанные с увеличением численности олигохет в 2002-2003 гг. в 2-4,5 раза по сравнению с предшествующими годами [50,51], что наряду с данными гидрохимического анализа, свидетельствует об эвтрофировании водотоков низовьев Волги.

Процесс эвтрофирования водотоков дельты р. Волги, Северного Каспия и северной части Среднего Каспия в последние 15 лет существенно возрос [22, 43, 44].

Повышение уровня моря и его распреснение в отдельные годы внесли изменения в качественный состав и количественные показатели гидробионтов. При оценке динамики общего бентоса, изложенного в отдельных публикациях, хироно-мидам также уделяется мало внимания [4, 49]. Напомним, что хирономиды Каспийского моря представляют собой группу двукрылых, проникших, вероятно из пресноводных притоков и затем приспособившихся в медленно протекавшему процессу осолонения [3]. Анализ имеющихся в нашем распоряжении фактических данных таксономического состояния хирономид Северного Каспия в предоставленных В.Ф. Осадчих образцах бентоса различных районов Северного Каспия свидетельствует о том, что в 1981-1984 гг. на мелководных участках Северного Каспия было зарегистрировано 8 таксонов личинок хирономид, составляющих пресноводный ценоз в сообществах бентоса: Cryptochironomus gr. defectus , Chi-ronomus albidus Konst., Dicronendipes gr. tritomus , Glyptotendipes gripekoveni Kieff., Polypedilum con-victum (Walker), Polypedilum nubeculosum (Meig), Paratanytarsus confusus Pal., Cladopelma gr. lateralis ( Goetgh.). При дальнейших исследованиях бентоса островной зоны Северного Каспия в составе экспедиции КаспНИРХа (1993, 1995 гг.)

были отмечены дополнительно к названным Ana-topynia plumipes, Clinotanypus nervosus, Procladius choreus, Procladius ferrugineus, Psectrocladius gr. dilatatus, Dicrotendipes gr. nervosus, Endochirono-mus albipennis, Glyptotendipes viridis , Chironomus albidus. За исключением C. albidus , указанные хирономиды относятся к пресноводному и слабосолоноватоводному ценозу, распространены, в основном, в опресненных районах западного побережья Северного Каспия. Преобладют представители солоноватоводного комплекса, личинки C. albidus, которые в Северном Каспии составляют около 90% от общей плотности хирономид. Их биомасса в продуктивных районах Главного банка и Жесткого Осередка локально, на глубине 3,6

м может достигать 3,5-12,1 г/м 2 , при численности 700-1237 экз./м 2 . В Среднем Каспии личинки С. albidus были зарегистрированы нами на максимальной глубине в 135 м [16]. Интересно отметить, что в Среднем и Южном Каспии личинки хирономид и олигохеты, хорошо осваивая глубоководные районы, при отсутствии другой фауны, являются единственными представителями бентоса на глубинах, превышающих 100 м [18]. В настоящее время С. albidus известен в основном из Каспийского моря, хотя единичные личинки нами были найдены в 1991 г. в Волгоградском водохранилище, в реке Бузан в 1995 г. и отнесены к чужеродным видам, представителям инвазионного комплекса.

Таблица 1. Таксономический состав личинок хирономид в различных водотоках дельты Волги и в Северном Каспии

|

Хирономиды |

s ^ m ^l s s 5^ 4 |

s3 m § н G ^ ^ CO H CT' 00 |

§§ to mr |

s У c3 1 5 5 § | 4 |

g-a СЦ |

-Q Й У CQ 5 s |

G S Ф S o> )S g tH 3°s |

||

|

Ё |

S3 s- ® Ф |

||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Подсем.Tanypodinae |

|||||||||

|

Ablabesmyia longistyla Fitt. |

+ |

||||||||

|

Ablabesmyia monilis (L.) |

+ |

||||||||

|

Ablabesmyia phatta Egg. |

+ |

||||||||

|

Anatopynia plumipes Fries |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Clinotanypus nervosus (Mg.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Procladius choreus (Mg.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Procladius ferrugineus (Kieff.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Psectrotanypus varius (Fabr.) |

+ |

||||||||

|

Tanypus punctipennis (Mg.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Tanypus vilipennis (Kieff.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Подсем. Diamesinae |

|||||||||

|

Syndiamesa sp. |

+ |

+ |

|||||||

|

Подсем. Orthocladiinae |

|||||||||

|

Acricotopus lucens (Zett.) |

+ |

+ |

|||||||

|

Corynoneura celeripes (Winn.) |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Corynoneura scutellata Winn. |

+ |

+ |

|||||||

|

Cricotopus algarum Kieff. |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Cricotopus gr . algarum |

+ |

||||||||

|

Cricotopus bicinctus (Mg.) |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Cricotopus sylvestris Fabr. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Cricotopus tibialis (Meig.) |

+ |

||||||||

|

Cricotopus latidentatus Tsh. |

+ |

||||||||

|

Eukiefferiella alpestris Goetgh. |

+ |

||||||||

|

Eukiefferiella sp. |

+ |

||||||||

|

Limnophyes pusillus Eaton = Limnophyes sp. |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Limnophyes transcaucasicus Tsch. |

+ |

||||||||

|

Nanocladius bicolor (Zett.) |

+ |

+ |

|||||||

|

Orthocladius oblidens (Walk.) |

+ |

+ |

|||||||

|

Propsilocerus orielicus Tsch. |

+ |

||||||||

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Psectrocladius gr. dilatatus |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Psectrocladius barbimanus Edw. |

+ |

||||||||

|

Psectrocladius gr. рsilopterus |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Psectrocladius simulans Joh. |

+ |

||||||||

|

Trissocladius potamophilus Tsch. |

+ |

+ |

|||||||

|

Thienemanniella clavicornis Tsch. |

+ |

||||||||

|

Thienemanniella flaviforceps Tsch. |

+ |

||||||||

|

Thienemanniella sp. |

+ |

||||||||

|

Подсем. Chironominae |

|||||||||

|

Триба Chironomini |

|||||||||

|

Camtochironomus tentans (F.) |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Camtochironomus pallidivitatus Mall. |

+ |

||||||||

|

Chironomus albidus Kons. |

+ |

+ |

|||||||

|

Chironomus sp. 1 |

+ |

||||||||

|

Chironomus sp. 2 |

+ |

||||||||

|

Chironomus sp. 3 |

+ |

||||||||

|

Chironomus sp. 4 |

+ |

||||||||

|

Chironomus cingulatus |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Chironomus dorsalis Mg. |

+ |

||||||||

|

Chironomus heterodentatus Konst. |

+ |

||||||||

|

Chironomus gr. plumosus |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Chironomus gr. tummi |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Cladopelma gr . lateralis |

+ |

||||||||

|

Cryptocladopelma fridmanae Tsch. |

+ |

||||||||

|

Cryptocladopelma gr. laccophila |

+ |

||||||||

|

Cryptochironomus gr. defectus |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Cryptochironomus supplicans Mg. |

+ |

+ |

|||||||

|

Cryptochironomus obreptans (Walk.) |

+ |

||||||||

|

Cryptochironomus ussourennsis Goetgh. . |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Cryptochironomus gr. fuscimanus |

+ |

+ |

|||||||

|

Cryptochironomus gr. conjugens |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Cryptochironomus burganadzeae Tshern. |

+ |

||||||||

|

Cryptochironomus gr. camptolabis |

+ |

||||||||

|

Cryptochironomus nigronitens (Edw.) |

+ |

+ |

|||||||

|

Cryptochironomus sp. (№ 9 Lipina) |

+ |

||||||||

|

Demicryptochironomus vulneratus (Zett) |

+ |

||||||||

|

Dicrotendipes nervosus (Staeg.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

Dicrotendipes gr. lobiger |

+ |

||||||||

|

Dicrotendipes pulsus objectans Walk. |

+ |

||||||||

|

Dicrotendipes gr. tritomus |

+ |

||||||||

|

Paratendipes transcaucasicus Tsch. |

+ |

||||||||

|

Endochironomus albipennis (Mg.) |

+ |

+ |

|||||||

|

Endochironomus gr. dispar |

+ |

||||||||

|

Endochironomus tendens (Fabr.) |

+ |

+ |

|||||||

|

Endochironomus impar (Walk.) |

+ |

+ |

|||||||

|

Fleuria lacustris Kieff. |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Glyptotendipes glaucus (Mg.) |

+ |

||||||||

|

Glyptotendipes gripekoveni (Kieff.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

Glyptotendipes barbipes (Staeg.) |

+ |

||||||||

|

Glyptotendipes paripes Edw. |

+ |

||||||||

|

Glyptotendipes sp. |

+ |

||||||||

|

Glyptotendipes viridis (Mac.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Harnischia virescens Mg. |

+ |

+ |

|||||||

|

Lauteborniella agrayloides (Kieff.) |

+ |

||||||||

|

Lipiniella araenicola Shilova |

+ |

||||||||

|

Microtendipes pedellus (De Geer) |

+ |

||||||||

|

Parachironomus arcuatus (Goetgh.) |

+ |

+ |

|

Окончание таблицы 1 |

|||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

7 |

8 |

10 |

|

Parachironomus varus Goetgh. |

+ |

||||||||

|

Parachironomus vitiosus Goetgh. |

+ |

||||||||

|

Paralauterborniella nigrohalter-alis (Mall.) |

+ |

+ |

|||||||

|

Pentapedilum exsectum Kieff. |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Polypedilum bicrenatum Kieff. |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Polypedilum breviantennatum Tsh. = P. сonvictum (Walk.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

Polypedilum scalaenum (Schrank) |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Polypedilum nubeculosum (Mg.) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Polypedilum pedestre Mg. |

+ |

||||||||

|

Polypedilum sordens (v.d.Wulp) |

+ |

+ |

|||||||

|

Tendipedini macrophtalma Tsh. |

+ |

+ |

|||||||

|

Xenochironomus xenolabis Kieff. |

+ |

||||||||

|

Триба Tanytarsini |

|||||||||

|

Cladotanytarsus gr. mancus |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Micropsectra gr. praecox |

+ |

||||||||

|

Paratanytarsus confusus Palm. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||

|

Stempellina bausei (Kieff.) |

+ |

+ |

+ |

||||||

|

Tanytarsus gr. g regarius =T. sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||

|

Tanytarsus gr. lauterborni = Paratanytarsus gr. lauterborni |

+ |

+ |

|||||||

|

Tanytarsus gr. lobatifrons |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Всего видов – 102 вида и таксона рангом выше вида |

78 |

28 |

32 |

7 |

32 |

25 |

11 |

8 |

17 |

Примечение : *ерик Дарма, проток Дамчик; западные подстепные ильмени

Дальнейшие сборы хирономид позволили нам установить новый для науки вид, характерный для северной части Каспийского моря Сhironomus paralbidus sp.n (идентификация Н.В. Полуконовой, сборы личинок Д.С. Даировой), морфологически и кариотипически близкий к видам группы C. salinarius [39]. К сожалению, дальнейшие исследования распределения видов и их биологии не проводились.

На фоне многолетней динамики биомассы бентоса и личинок хирономид в Северном Каспии выделяется период 1981-1984 гг., 1990 гг., характеризующийся общим увеличением количественных характеристик макрозообентоса в Северном Каспии. Данные специалистов-бентологов, приведенные в табл. 2, свидетельствуют о значительном возрастании биомассы хи-рономид на фоне общего увеличения биомассы бентоса в 1980-1990-е годы (табл. 2).

Таблица 2. Многолетние изменения биомассы бентоса и хирономид (г/м 2 ) в Северном Каспии в различные периоды 1939-1969гг.; 1981-84 гг.; 1990 г. [54, 46, 31].

|

Годы |

1939- |

1941- |

1947- |

1950- |

1957- |

1959- |

1963- |

1981-1984 |

2001-2005 |

|

1940 |

1946 |

1949 |

1956 |

1958 |

1962 |

1969 |

1990 |

(макс.) |

|

|

Бентос |

9,9 |

23,3 |

26,4 |

23,7 |

68,8 |

73,3 |

49,5 |

64,2 |

51,3 |

|

Хирономиды |

0,3 |

0,3 |

0,4 |

0,2 |

0,5 |

0,3 |

0,2 |

1,3 |

0,8 |

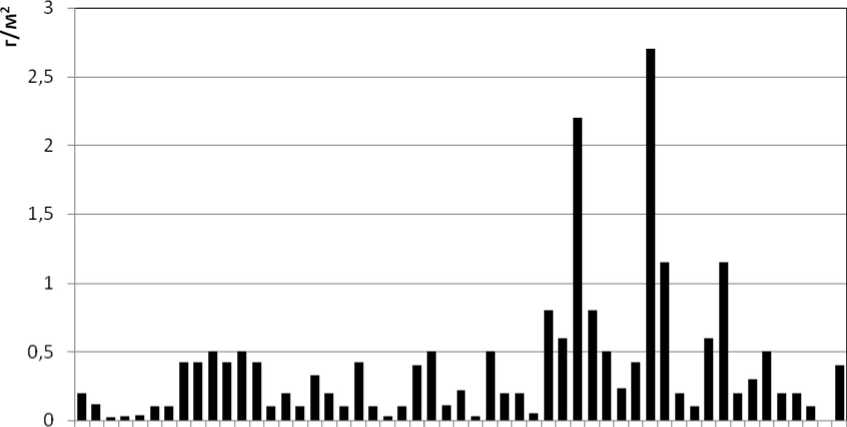

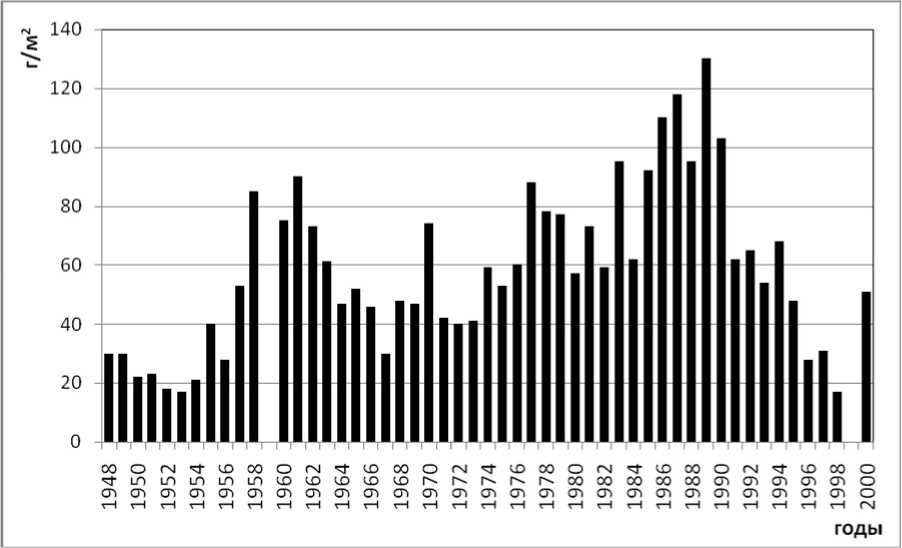

Подтверждением этому служат результаты мониторинговых изменений биомассы хирономид и бентоса в Северном Каспии, где пики биомассы хирономид (более 2 г/м 2 ) характерны для 1982 и 1987 годов (рис. 1, 2). Дальнейшие изменения структуры донных сообществ характеризуются снижением общей численности и биомассы хиро-номид в Северном Каспии [31] на фоне продолжающегося снижения кормовой базы бентосояд-ных рыб, характерного для отдельных районов Северного Каспия.

Анализ различных преобразований экосистемы Каспия, где донным гидробионтам отведена определяющая роль кормовой базы промысловых бентосоядных рыб, приводится в ряде публикаций [10, 29, 30, 32, 46, 48].

Наблюдаемые структурные изменения донных сообществ сопровождаются колебанием численности и биомассы популяций хирономид как в Северном Каспии, так и в водоемах авандельты р. Волги и обусловлены многими факторами, главными из которых являются водность года, уровенный режим, продолжительность паводка, что оказывает непосредственное влияние на биотопи-ческое разнообразие, питание, условия для развития ценоза хирономид. В свою очередь, темпера- турный и ветровой режим весной и в начале лета определяют условия роения имаго, откладку яиц самками и вылупление личинок хирономид, что в конечном итоге сказывается на величине популя ций хирономид.

ОООГМ<а-ЮОООГМ<9-ЮоаОГМ<»ЮОООГМ<ТЮОООГМ<»ЮООО ^тшьлшьл^^^ю^г^г^Г'Г^г^ oooooooooocjxa^crta^crto oScrtoo^o^crto^o^o^o^^o^crto^o^o^^o^o^o^o^o^o^o^o^o М^-<^ЧгНтНгН^ЧгН^-<1НгН^Ч^-<гЧтНтН^ЧгН^Ч^-<1Нг-1^Н^-<гНтНГ\Г

годы

Рисунок 1. Многолетняя динамика биомассы Chironomidae в Северном Каспии

Рис. 2. Многолетняя динамика общей биомассы зообентоса в Северном Каспии

Формирующими факторами для хирономидо-фауны Северного Каспия, наряду со специфическими абиотическими условиями региона, являются биотические – наличие обширных незанятых пространств и свободных экологических ниш, которые появляются как при снижении уровня моря, так и во время его повышения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Произошедшие значительные изменения гидрологического режима Каспийского моря и его экосистемы с учетом антропогенного и техногенного воздействия разного генезиса, оказывают в настоящее время определяющее влияние на состав, структуру и распределение донных биоце- нозов. Разнообразие и динамика природных условий Каспийского моря обусловливают особенности формирования уникальной фауны. К сожалению, мелководная зона Северного Каспия, являющаяся биотопически благоприятной для развития таксономически разнообразной хирономи-дофауны Северного Каспия, не входит в зону мониторинговых исследований. Не смотря на приведенные нами данные о составе хирономид отдельных участков, многолетней динамики биомассы личинок хирономид в глубоководных районах Северного Каспия, следует констатировать, что современное состояние хирономидофауны как в низовьях Волги, так и в Северном Каспии продолжает оставаться белым пятном при изучении многолетней динамики сообществ макрозообентоса, что лишает имеющиеся сведения о кормовой базе Каспия, особенно его мелководных районов, объективной информативной направленности и практического использования для адекватной оценки продуктивности. Вместе с тем всестороннее изучение Chironomidae, включающее оценку численности, биомассы и таксономического богатства, является неотъемлемым и существенным в биомониторинге водотоков низовьев Волги и Северного Каспия.

Авторы благодарны зав. лабораторией Касп-НИРХа В.Ф. Осадчих за предоставленные пробы, содержащие личинок хирономид из Северного Каспия. Работа выполнена в рамках программы Президиума РАН «Биологическое разнообразие», раздела «Динамика биоразнообразия и механизмы обеспечения устойчивости биосистем» и при частичной поддержке грантов РФФИ (гранты № 07-04-96610, № 13-04-00740А).

Список литературы Изучение хирономид (Diptera, Chironomidae) в низовьях Волги и в Северном Каспии и их многолетнее изменение биомассы

- Абдурахманов Г.М., Сокольская Е.А., Сокольский А.Ф. Моделирование экологического прогноза состояния бентоса в Северном Каспии. 2009. http://www.dagecolog.ru/jurnal/032009/sokolski.htm.

- Абдурахманов Г.М., Сокольская Е.А., Калтаев А. Характеристика бентоса северо-восточного Каспия, технология добычи и потенциальное воздействие разработок месторождений нефти и газа на окружающую среду. 2009. http://www.dagecolog.ru/jurnal/032009/kaltaev.htm.

- Абросов В.Н. О видообразовании в озерах/Отв. ред. Г.Г. Винберг; АН СССР, Всесоюзное гидробиологическое общество. М.: Наука, 1987. 86 с.

- Аладин Н.В., Филипов А.А., Петухов В.А., Плотников И.С., Смуров А.О. Гидробиологические исследования Зоологического института РАН в дельте Волги и Северном Каспии в 1994-1997 гг. Ч. 2. Изучение зоопланктона и зообентоса//Касп. Плавучий Ун-т: Науч. бюл. Астрахань, 2000. № 1. С. 93-102.

- Алексевнина М.С. Видовой состав личинок хирономид в дельте Волги//Гидробиологический журнал. 1973. Т. 9. № 3. С. 78-81.

- Алексевнина М.С. Рост и продукция массовых видов хирономид (Diptera, Tendipedidae) авандельты Волги//Зоологический журнал, 1974, Т. 53, № 5, С. 720-727.

- Алексевнина М.С. К биологии и распространению хирономид Fleuria lacustris Kieff. (Chironomidae, Diptera)//Фауна и экология насекомых: межвузовский сб. научных трудов. Пермь. 1981. С. 140-144.

- Алексевнина М.С., Белянина С.И. О биологии Fleuria lacustris Kieff. (Chironomidae, Diptera) из авандельты Волги./Физиологическая и популяционная экология животных. 1974. Вып. 2(4). Саратов. С. 153-156.

- Атлас беспозвоночных Каспийского моря/Под.ред. Бирштейна Я.А., Виноградовой Л.Г.: М: Пищевая промышленность,1968. 430 с.

- Беляева В.Н., Катунин Д.И., Осадчих В.Ф. Влияние колебания уровня моря на формирование биологической и рыбной продуктивности Северного Каспия//Биологические ресурсы Каспийского моря (Тез. докл. 1-ой Междунар. конф.). Астрахань, 1992. С. 38-42.

- Даирова Д.С., Зинченко Т.Д. История исследований макрозообентоса Нижней Волги и ее дельты//Изв. СамНЦ РАН. 2003. Спец. вып. № 1. С. 91-101.

- Зайцев В.Ф., Калиманова Д.Ж. Сравнительная характеристика состояния зообентоса восточной части Северного Каспия//Вестник АГТУ, 2007. № 2 (37). С. 194-196.

- Зинченко Т.Д. Хирономиды поверхностных вод бассейна Средней и Нижней Волги (Самарская область). Эколого-фаунистический обзор. Самара: ИЭВБ РАН, 2002. 174 с.

- Зинченко Т.Д. Биоиндикация как поиск информативных компонентов водных экосистем (на примере хирономид Diptera, Chironomidae)//Чтения памяти В.Я. Леванидова. 2005. Вып.3. Владивосток: Дальнаука. С. 338-359.

- Зинченко Т.Д. Эколого-фаунистическая характеристика хирономид (Diptera, Chhironomidae) малых рек бассейна средней и нижней Волги (Атлас). Тольятти: Кассандра. 2011. 258 с.

- Зинченко Т.Д., Алексевнина М.С. Изменения хирономидофауны (Diptera, Chironomidae) в низовьях дельты Волги и в Каспийском море в связи с подъемом его уровня//Материалы Х Рос. симпоз. по хирономидам «Экология, эволюция и систематика хирономид». Тольятти; Борок, 1996. С. 154-165.

- Иванов В.П., Сокольский А.Ф. Научные основы стратегии защиты биологических ресурсов Каспийского моря от нефтяного загрязнения. -Астрахань.: КаспНИРХ, 2000. 178 с.

- Карпинский М.Г. Экология бентоса Среднего и Южного Каспия. М.: Изд-во ВНИРО, 2002. 283 с.

- Карпинский М.Г. Еще раз к вопросу о глубоководной донной фауне Каспия//Jour. Os Siberian Federal University Biology. № 3. 2010. C. 322-334.

- Карпевич А.Ф. Потребление корма Pontogammarus maeoticus Каспийского моря//Зоологический журнал. 1946. Т. 25. Вып. 6. С. 517-522.

- Катунин Д.Н., Беспарточный Н.П., Хрипунов И.А. Особенности гидролого-гидрохимического режима Каспийского моря//Научные основы устойчивого рыболовства и регионального распределения промысловых объектов Каспийского моря. М.: Наука. 1998. С. 128-142.

- Катунин Д.Н., Егоров С.Н., Кашин Д.В., Хрипунов И.А., Галушкина Н.В., Кравченко Е.А., Гуляев В.Ю., Дектярева О.А. Основные черты гидролого-гидрохимического режима нижнего течения р. Волги и Каспийского моря//Вопросы промыслов. океан. Вып. 1. М.: Изд-во ВНИРО, 2004. С. 69-96.

- Катунин Д.Н., Сорокин Р.В. Каналы-рыбоходы дельты реки Волги. Астрахань/Касп. НИИ рыб. хоз-ва, ООО "Касп. рыбопром. компания "Юленаст", Каспрыбпроект. 2010. 126 с.

- Макарова Р.Е. Водный баланс и уровень моря//Каспийское море. Гидрология и гидрохимия. М.: Наука. 1986. С. 29-38.

- Макарченко Е.А., Макарченко М.А. Chironomidae. Комары-звонцы//Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т. 4. Высшие насекомые. Двукрылые. СПб: ЗИН РАН, 1999. С. 210-296.

- Малинин В.Н. Проблема прогноза уровня Каспийского моря. СПб: Изд-во. РГМИ, 1994. 160 с.

- Малиновская Л.В. Особенности развития зообентоса Северного Каспия в условиях продолжающегося подъема уровня вод//Х Междунар. конф. по промысловой океанологии. Тез. докл. (СПб. 29-23 мая 1997), М.: Изд.-во ВНИРО. 1997. С. 82.

- Малиновская Л.В. Состояние зообентоса Северного Каспия в летний период//Осетровое хозяйство водоемов СССР. Ч.1. Астрахань. 2007. С. 216-217.

- Малиновская Л.В., Зинченко Т.Д, Кочнева Л.А. Современная оценка макрозообентоса Каспийского моря как объекта питания бентосоядных рыб (на примере восточного района Северного и Среднего Каспия).//Аграрная Россия, 2008. № 3, С. 29-34.

- Малиновская Л.В., Зинченко Т.Д. Многолетняя динамика сообществ макрозообентоса Северного Каспия.//Изв. Сам НЦ РАН, 2010. Т. 12. № 1. С. 179-184.

- Малиновская Л.В., Кочнева Л.А. Состояние донной фауны Каспийского моря//Рыбохозяйственные исследования на Каспии. Результаты НИР за 2004 г. Астрахань: КаспНИРХ. 2005. С. 140-148.

- Молодцова А.И. Питание осетра в Каспийском море//Рыбохозяйственные исследования на Каспии. Изд-во КаспНИРХ. 2001. Астрахань. С. 125-129.

- Моря СССР. Моря и океаны России. Атлас морских млекопитающих. (Приматы моря. 2011-2013). http://www.bruo.ru/pages/142.html.

- Научные основы устойчивого рыболовства и регионального распределения промысловых объектов Каспийского моря/Под ред. В.Н. Беляевой, В.П. Иванова, В.К. Зиланова. М.: Изд-во ВНИРО, 1998. 167 с.

- Осадчих В.Ф. Бентос Северного Каспия в условиях зарегулирования стока р.Волги//Зоологический журнал. Т. 42. Вып. 2. 1963. С. 184-196.

- Осадчих В.Ф. Изменение биомассы бентоса в Северном Каспии за последнее пятилетие//Труды КаспНИРХ. Т. 24. 1968. С. 100-112.

- Осадчих В.Ф., Ардабьева А.Г., Белова Л.Н., Елизаренко М.М., Курашова Е.К., Малиновская Л.В., Попова М.К., Степанова Т.К., Тиненкова Д.Х., Татаринцева Т.А. Особенности развития и использования кормовой базы рыбами в условиях повышения уровня Каспийского моря//Комплексные рыбохозяйственные исследования на Каспии. М. 1989. С. 119-138.

- Полуконова Н.В., Белянина С.И., Зинченко Т.Д. Chironomus paraalbidus sp. n. (Chironomidae, Diptera) из Каспийского моря//Зоологический журнал, 2005. Т. 84, № 8. С. 1017-1024

- Полянинова А.А. Виды вселенцы в Каспии и их роль в экосистеме моря. Астрахань: КаспНИРХ, 2007. 104 с.

- Панин Г.Н., Мамедов Р.М., Митрофанов И.В. Современное состояние Каспийского моря. М.: Наука, 2005.

- Родионов С.С. Современное изменение климата Каспийского моря. М.: Гидрометеоиздат. 1989. 124 с.

- Романова Н.Н. Методические указания к изучению бентоса южных морей СССР. М., 1983. 13 с.

- Салманов М.А. Экология и биологическая продуктивность Каспийского моря. 1999. Баку. 398 с.

- Салманов М.А. Экологическое состояние основ биологической продуктивности Каспийского моря//Каспийский Плавучий Ун-т. Науч. бюл. 2000. № 1. С. 43-50.

- Свиточ А.А, Селиванов А.О., Янина Т.А. Палеогеография событий плейстоцена Понто-Каспия и Средиземноморья (материалы по реконструкции и корреляции) М.: РАСХН. 1998. 315 с.

- Смирнова Л.В. Динамика донной фауны в Северном Каспии//Биологические ресурсы Каспийского моря. Тез. докл. I-ой Междунар. конф. Астрахань, 1992. С. 364-366.

- Степанова Т.Г., Сокольский А.Ф. Естественные враги гребневика Мnеmiopsis leidyi в Каспийском море//Междунар. конф. «Рыбохозяйственная наука на Каспии: задачи и перспективы» (Махачкала 15-18 июня 2003 г.). Астрахань, 2003. С. 145-147.

- Стыгар В.М., Мутышева Г.К. Зообентос восточной части Северного Каспия в зоне предполагаемой разработки месторождений углеводородного сырья в период стабилизации уровня моря/Морские гидробиологические исследования. Сборник научных трудов. М.: Изд-воВНИРО, 2000. С. 111-127.

- Тарасов А.Г. Многолетние количественные исследования донных биоценозов Северного Каспия//Океанология. 1998. Т. 38, № 1. С. 105-113.

- Фильчаков В.А. Состав и многолетние изменения зообентоса в предустьевом взморье Каспия//Биологические ресурсы Каспийского моря: Тез. докл. I-ой Междунар. конф. Астрахань, 1992. С. 438-441.

- Фильчаков В.А. Фауна, экология и распределение перакарид (бокоплавы, мизиды, кумовые и равноногие ракообразные) в водоемах дельты Волги: Автореф. дис.. канд. биол. наук. СПб., 1994. 24 с.

- Хрипунов И.А., Д.Н. Катунин, А. В. Азаренко. Многолетние изменения гранулометрического состава и пространственного распределения донных отложений Северного Каспия//Водные ресурсы. 2010. Т. 37, № 6. С. 709-716

- Шилова А.И., Зеленцов Н.И. Фауна хирономид (Diptera, Chironomidae) бассейна Верхней Волги//Биология внутренних вод. 2003. № 2. С. 27-34.

- Яблонская Е.А., Осадчих В.Ф. Изменение кормовой базы бентосоядных рыб Северного Каспия//Тр. ВНИРО. Т. 80. 1973. С. 48-73.

- Freshwater biomonitoring and benthic macroinvertebrates. N.Y.: Chapman and Hall, 1993. 488 p.

- Malinovskaya L.V., Zinchenko T.D. Mytilaster lineatus (Gmelin): Long Term Dynamics, Distribution of Invasive Mollusk in the Northern Caspian Sea. ISSN 2075-1117, Rus. Jur. of Boilogical Invasions 2010, Vol. 1. № 4, pp. 288-295.