Изучение и коллекционирование монет Золотой орды в Российской империи в конце XVII - начале XIX века

Автор: Пачкалов А.В.

Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu

Рубрика: Нумизматика

Статья в выпуске: 4 т.29, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Цель статьи - выяснить состояние джучидской нумизматики в Российской империи к концу XVIII - началу XIX века. Новизна исследования. Впервые в одной работе представлены известные в настоящее время сведения о зарождении изучения монет Золотой Орды в XVIII веке. Начало систематическому коллекционированию монет в России положил Петр I, сам бывший одним из первых российских коллекционеров и собиравший монеты, в его коллекции в том числе имелись и «татарские» (то есть золотоордынские) монеты. Методы и материалы. Нумизматика опирается на информацию ряда гуманитарных наук: палеографии, хронологии и др. Для нумизматики характерно комплексное изучение монет, внимание к их роли в исторических процессах. Анализ. Материалами для написания статьи послужили в основном публикации конца XVII в. - начала XIX в., содержащие сведения о монетах Золотой Орды. В 1714 г. в Санкт-Петербурге был основан кабинет редкостей - Кунсткамера. До возникновения Эрмитажа именно Кунсткамера, имевшая собственный Минцкабинет, являлась главной нумизматической сокровищницей России, монеты из ее собрания позднее поступили в Эрмитаж. Сохранились данные о том, что в Кунсткамере XVIII в. имелись и золотоордынские монеты. К первой половине XVIII в. относится зарождение в России частного коллекционирования монет, в том числе джучидских (собрания Я.В. Брюса, А.П. Волынского, П.И. Мусина-Пушкина и др.). Чтения надписей на монетах (и, соответственно, определения) часто были ошибочными. Скорее исключением является деятельность ориенталиста Георга Якоба Кера (1692-1740), во многом опередившего уровень науки своего времени; сделавшего, судя по сохранившимся оттискам, множество верных определений.

Золотая орда, улус джучи, нумизматика, монеты, клады

Короткий адрес: https://sciup.org/149146348

IDR: 149146348 | УДК: 904 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.4.6

Текст научной статьи Изучение и коллекционирование монет Золотой орды в Российской империи в конце XVII - начале XIX века

DOI:

Цитирование. Пачкалов А. В. Изучение и коллекционирование монет Золотой Орды в Российской империи в конце XVII – начале XIX века // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 4. – С. 91–100. – DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.4.6

Введение. Начало изучения нумизматики Золотой Орды относится к XVIII веку. Отдельные сведения об истории исследований золотоордынских монет в XVIII в. можно обнаружить в работе известного ориенталиста XIX в. В.Г. Тизенгаузена «Обзор совершенных в России трудов по восточной нумизматике» [18]. Вместе с тем специальной научной работы, посвященной изучению монет Золотой Орды в XVIII в., ранее не издавалось.

Долгое время точкой отсчета истории изучения монет Золотой Орды было принято считать начало XIX в., время деятельности выдающегося ориенталиста Христиана Мартина Френа (1782–1851 гг.).

В целом уровень изучения восточной нумизматики до Х.М. Френа достаточно справедливо оценивается невысоко на основании того, что в XVIII в. не велось систематических исследований в сфере восточной нумизматики [19, с. 3]. Анализ сведений о собственно золотоордынских монетах затруднено тем, что в XVIII в. золотоордынские монеты часто назывались «татарскими», в некоторых случаях они могли ошибочно смешиваться с куфическими и другими восточными монетами, найденными в России. При этом «татарскими» могли называть и другие монеты с восточными надписями, например, монеты Ос- манской империи, а также русские подражания монетам Золотой Орды. Вместе с тем известные на сегодняшний день источники позволяют считать, что уже в XVIII в. были достигнуты определенные успехи в изучении джучидских монет. Зарождение интереса к коллекционированию и (или) исследованию джучидских монет связано с именами Петра Первого, Я.В. Брюса, А.П. Волынского, В.Н. Татищева, Г.Я. Кера, Г.Ф. Миллера, П.С. Палласа и других известных деятелей той эпохи. Рассмотрению их вклада в становление восточной нумизматики посвящена данная статья.

Методы и материалы. Среди методов нумизматики важное значение имеют методы типологического анализа, хронологическая сериация, картографирование монетных находок. Нумизматика опирается на информацию ряда гуманитарных наук: палеографии, хронологии и др. Для нумизматики характерно комплексное изучение монет, внимание к их роли в исторических процессах. Материалами для написания статьи послужили в основном публикации конца XVII в. – начала XIX в., содержащие сведения о монетах Золотой Орды.

Анализ. Конец XVII – первая половина XVIII века. Свидетельства иностран- цев. Cведения о находках джучидских монет, обнаруженных где-то в России, уже были известны голландцу Николаасу Витсену (1641– 1717 гг.), посетившему Россию в 1664–1665 годах. Витсен долгое время работал над обобщением своих записок о путешествии по России, впоследствии использовал данные различных русских корреспондентов и в 1692 г. опубликовал в Амстердаме книгу на голландском языке «Северная и Восточная Тартария» (Noord en Oost Tartarye), ставшей первым в Европе подробным этнографическим и географическим описанием сибирских земель. Книга в дальнейшем переиздавалась. В работе были приведены изображения серебряных монет, найденных в «сибирских могилах» [22]. Среди восточных монет присутствуют изображения двух джучид-ских (вероятно, чеканенных в Сарае ал-Джедид и в Хорезме в XIV в.) [6, с. 111].

В России начало интереса к старинным монетам положил Петр I, сам бывший одним из первых российских коллекционеров и собиравший монеты, в его распоряжении в том числе имелись и «татарские» (то есть золотоордынские) монеты. В 1714 г. в Санкт-Петербурге был основан первый кабинет редкостей – Кунсткамера. До возникновения Эрмитажа именно Кунсткамера, имевшая собственный Минцкабинет, являлась главной нумизматической сокровищницей России, монеты из ее собрания позднее поступили в Эрмитаж. Сохранились данные о том, что в Кунсткамере XVIII в. хранились и золотоордынские («татарские») монеты. Некоторая часть из них могла быть найдена в районе Нижнего и Среднего Поволжья [18].

В 1728 г. из личного собрания императора Петра I в Кунсткамеру было передано более тысячи старинных российских и «татарских» монет [18].

Распоряжение Петра I о присылке находимых старинных монет, дошедшее до нас без обращения и даты [6], имело определенные последствия для восточной нумизматики. Сохранились сообщения как минимум о двух кладах золотоордынских дирхемов, найденных в начале XVIII в. в Пензенском уезде [18, с. 45]. Вместе с тем, последствия распоряжения не были значительными. Население, очевидно, и не знало о его существовании.

К первой половине XVIII в. относится зарождение в России частного коллекцио- нирования монет. Несколько сотен неких татарских монет имелось в коллекциях Якова Вилимовича Брюса (1669–1735 гг.), Артемия Петровича Волынского (1689– 1740 гг.), Платона Ивановича Мусина-Пушкина (1698–1743 гг.).

А.П. Волынский (занимал в 1719–1730 гг. должность казанского и астраханского губернатора) и П.И. Мусин-Пушкин (казанский губернатор в 1732–1735 гг.) имели возможности для коллекционирования золотоордынских монет, находимых как в Нижнем, так и в Среднем Поволжье.

Коллекция А.П. Волынского какое-то время изучалась переводчиком с «азиатских диалектов» А.И. Тевкелевым, который смог верно определить некоторые из джучидских монет коллекции [18, с. 48, 52–53]. Алексей Иванович Тевкелев (Кутлу-Мухаммед Тевке-лев, 1674–1766 гг.) служил чиновником Коллегии иностранных дел, а позже получил известность как дипломат и основатель города Челябинска. Вместе с тем монеты остались в основном неопределенными. Как справедливо впоследствии заметил нумизмат и востоковед В.В. Григорьев, «мало быть ориенталистом, чтобы уметь разбирать легенды на этих магометанских монетах» [2, с. 157]. Коллекция А.П. Волынского поступила в Кунсткамеру после его казни в 1741 году.

Коллекция П.И. Мусина-Пушкина после ссылки владельца в Соловецкий монастырь в 1740 г. также поступила в Кусткаме-ру. Известно, что золотоордынская часть коллекции П.И. Мусина-Пушкина состояла из 74 «татарских монет разных ханов», «кури-озных» [18, с. 48].

В Минцкабинет Кунсткамеры в XVIII в. поступила и коллекция монет знаменитого «русского Фауста» и «чернокнижника», графа, генерала-фельдмаршала, ученого и дипломата Якова Вилимовича (Якова Даниеля) Брюса (1670–1735 гг.). Сохранились рукописи со списками золотоордынских монет из коллекции Я.В. Брюса с определениями 150 экземпляров; 400 экземпляров остались в то время неразобранными [11, с. 71].

В 1732 г. в Санкт-Петербург по приглашению известного российского государственного деятеля графа А.И. Остермана прибыл востоковед из Германии Георг Якоб Кер (1692–

1740 гг.) [1]. Исследователь начал работать над атрибуцией хранившихся в Кунсткамере восточных монет. В Российском государственном архиве древних актов имеется фонд Г.Я. Кера, в котором находятся обширные материалы по мусульманской нумизматике [14; 21]. Чрезвычайно многочисленны бумажные оттиски серебряных золотоордынских монет, приводятся прорисовки легенд и картушей на золотоордынских монетах. Тексты составлены Г.Я. Кером, как правило, на латинском языке. Преобладают серебряные монеты, а золотые и медные в описании довольно редки. Очевидно, исследователь имел дело как минимум с несколькими кладами серебряных джучидских монет (это мог быть клад времени правления Токтамыша, сокрытый в европейской части Улуса Джучи; а также, возможно, клад булгарских монет начала XV в., и клад хорезмских монет конца XIV в.). Имеется у Г.Я. Кера и принцип разделения нумизматических источников по ханам и городам. Сходный принцип классификации использовался в дальнейшем и в работах Х.М. Френа [7].

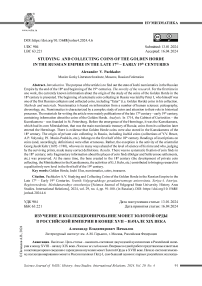

Г.Я. Кером были правильно прочитаны многие имена и титулы ханов, а также названия монетных дворов и их эпитеты (рис. 1). Хаджи-Тархан на ордынских монетах был верно отождествлен с городом Астраханью, а город Сыгнак помещен на «Сыре», то есть на Сырдарье [14].

Укажу на некоторые определения Г.Я. Кера, которые можно считать ошибочными. Так, есть монеты «Чингиз-хана» [14], которые в действительности являются монетами золотоордынского хана начала XV в. Чекре. Так и не удалось Г.Я. Керу прочитать имя хана Ток-ты, вместо которого он видел имя какого-то правителя «Tok-kulа» [14]. Наиболее заметная ошибка касается чеканки Гюлистана, монеты которого всюду читаются как чеканенные в Казани [14]. Вероятно, Г.Я. Кер отождествлял Гюлистан с современной Казанью. Не появилось пока еще и научной критики в отношении дат на монетах, Г.Я. Кер не учитывал того обстоятельства, что даты на золотоордынских монетах резчиками штемпелей часто искажались. Монета Сарая ал-Дже-дид «872» года хиджры была отнесена ко времени Казанского ханства, к эмиссиям хана Ибрахима [14]. Однако на монете дата явно искажена, и ее следует отнести ко времени правления золотоордынского хана Токтамы-ша, так как во второй половине XV в. в Сарае ал-Джедид не осуществлялась чеканка монет, а на монете перепутана последовательность цифр (вместо «872» следовало читать «782»). Стандартной можно назвать также ошибку Г.Я. Кера, когда он принимал цифру «0» за цифру «5» [14]. Несмотря на различные досадные промахи, надо отметить, что подавляющее большинство джучидских монет были определены Г.Я. Кером верно.

После смерти Г.Я. Кера в 1740 г. и вплоть до начала XIX в. в Российской империи не появилось исследователя восточной нумизматики такого уровня [9; 17], хотя интерес к монетам Золотой Орды у некоторых исследователей сохранялся.

Находки джучидских монет упоминал выдающийся российский историк и государственный деятель Василий Никитич Татищев (1686–1750 гг.), в 1741–1745 гг. управлявший Астраханской губернией, богатой на находки золотоордынских древностей. При посещении развалин одной из столиц Золотой Орды, Селитренного городища, В.Н. Татищеву в 1741 г. удалось купить у местного населения ряд монет. Насколько известно, В.Н. Татищев сам не коллекционировал монеты, а некоторые из приобретенных им восточных монет были переданы в Санкт-Петербург А.И. Остерману и И.Д. Шумахеру и позже поступили в Кунсткамеру. Сохранилась переписка В.Н. Татищева с указанными лицами, где среди прочего упоминаются и монеты Золотой Орды, оставшиеся в то время неопределенными [5].

Советский нумизмат, сотрудник Государственного Эрмитажа И.Г. Спасский в очерке, посвященном истории русской нумизматики, рассматривает интересную коллекцию «попа Федора», состоявшую, исходя из описания 1742 г., не только из русских монет, но также и из монет Золотой Орды (28 монет «скифских и сарматских или татарских», а также 7 монет «с российскими и татарскими литерами») [18, с. 37].

В 1747 г. в Кунсткамере возник пожар, разрушивший помещение и тяжело отразившийся на состоянии ее документации и коллекций, в том числе Минцкабинета.

Рис. 1. Описание монет Золотой Орды чекана города Азака. Из определений Г.Я. Кера

Fig. 1. Description of the coins of the Golden Horde minted in the city of Azak. From the definitions of G.J. Kehr

Хранителем Минцкабинета Кунсткамеры в середине XVIII в. являлся И.К. Тауберт. К этому периоду относится заключение Мин-цкабинета, где содержались предложения ежегодно оглашать в людных местах указ Петра I о доставке в Кунсткамеру «куриоз-ных вещей», так как «уповательно, что и поныне в разных местах много таких старинных, как арапских и татарских, так и российских денег... в земле находят, токмо... вовсе об оных не объявляют» [18, с. 40].

Вторая половина XVIII века – начало XIX века . В Каталоге Минцкабинета Кунсткамеры 1768 г. содержатся сведения как о «монетах российских с татарской надписью незнаемых», так и о неопределенных монетах только «с подписью татарской» [18, с. 42].

В Географическом лексиконе Российского государства 1773 г. упоминается, что в Кунсткамере к этому времени уже хранилось более 500 татарских монет, если верить определению, «битых только в Азове» (то есть золотоордынском городе Азаке) [16, с. 4].

Во второй половине XVIII в. в Российской империи продолжала накапливаться информация о новых находках джучидских монет.

В 1761 г. директор Казанской гимназии М.И. Веревкин получил от главного куратора И.И. Шувалова повеление описать «развалины Болгар» (то есть Болгарское городище). М.И. Веревкин привлек к этому делу ученика гимназии Г.Р. Державина (впоследствии знаменитого писателя и государственного деятеля) и несколько его товарищей. В июне 1761 г. М.И. Веревкин с учащимися Казанской гимназии отправился в Болгары, но, пробыв там всего несколько дней, уехал, оставив Г.Р. Державина за старшего. Последний находился в Болгаре до конца осени, и, помимо составления описания городища и различных планов, занимался сбором медных и серебряных монет на городище [4, с. 45].

Древности Золотой Орды на Волге, в районе современного села Селитренное, упоминаются Екатериной II: «По левому берегу реки Ахтубы видимо строений каменных непрерывно верст на семьдесят, наипаче где ныне селитренный завод, именуемый Чигит-Аджи был город великий, который вал и рвы на великом пространстве...» [8, с. 240]. Здесь же упоминаются находки неких монет с «арап- скою подписью», оставшиеся неопределенными [8, с. 241].

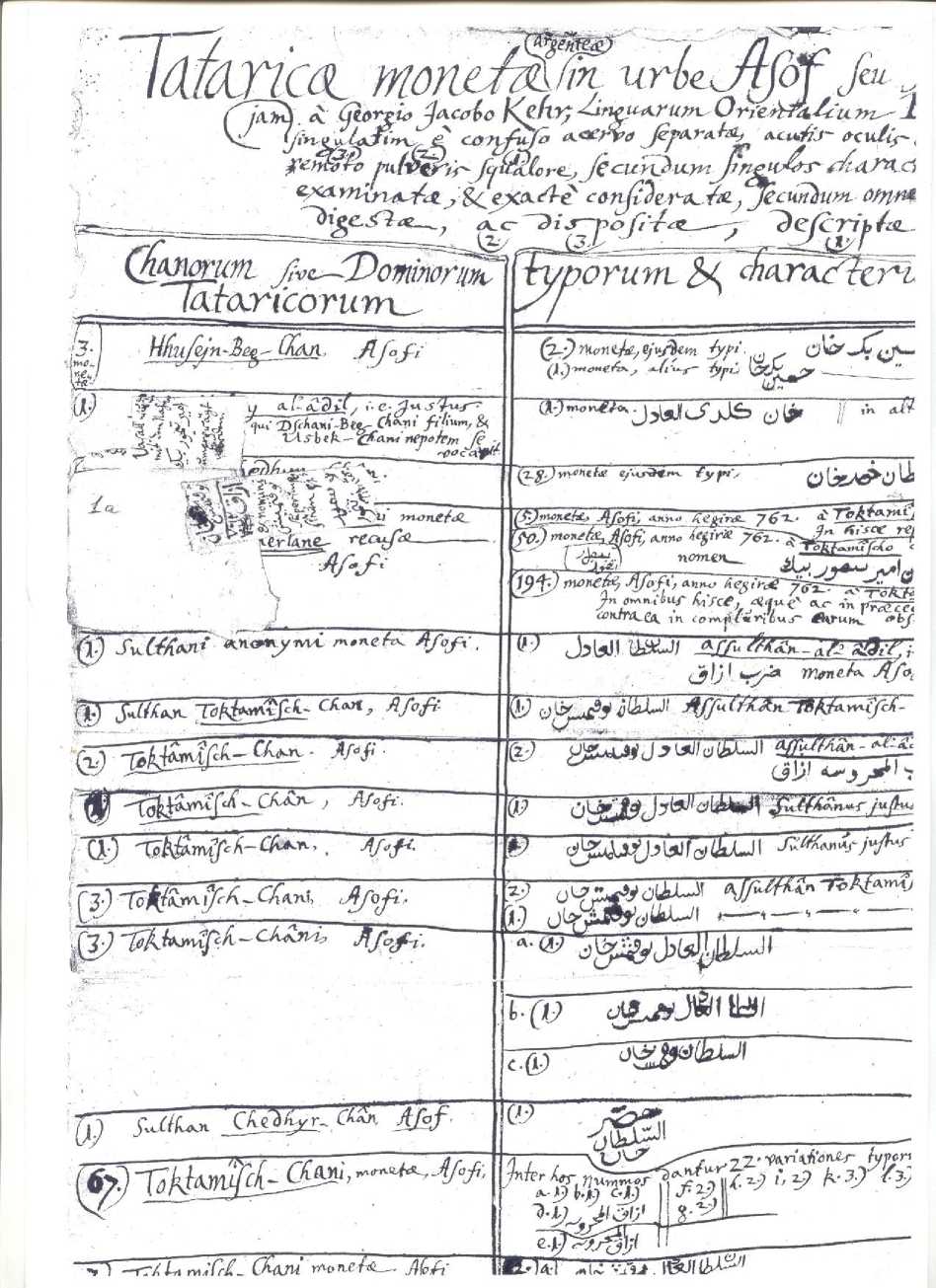

Один из наиболее известных ученых в Российской империи XVIII в., Петр Симон Паллас (1741–1811 гг.), осмотревший некоторые золотоордынские городища, в том числе Болгар в 1768 г., опубликовал изображения нескольких серебряных джучидских монет, найденных в Болгаре (рис. 2): «У сих монет на одной стороне находятся либо звездочки или другие украшения, а на другой стороне высокие точки и кружок, в котором изображен произвольный знак почти такой же, какой башкирцы и другие безграмотные народы еще ныне употребляют вместо своеручной подписи» [13, с. 194]. По словам П.С. Палласа, «можно еще о великом его торге заключить из серебреных и медных малых монет, которые еще и ныне собирают крестьянские дети на тамошних пашнях. В числе серебреных не редко попадаются с изрядною арапскою и ку-финскою надписью; и такие монеты чеканены из чистого серебра; при том же они нарочито толсты, и величиною обыкновенно не больше ногтя большого пальца. Но есть много из худого и хрупкого серебра, да и чеканены очень тонко и не чисто» [13, с. 194].

В 1768 г. на Увекском городище в окрестностях города Саратова в ходе академической экспедиции побывал русский исследователь И.И. Лепехин, отметивший находки серебряных и медных «татарских» монет, сделанные местными жителями. И.И. Лепехин обнаружил на городище «немало медных денег и другой мелочи» [10, с. 379–380], таким образом первым обративший внимание на обилие нумизматических находок на Увекс-ком городище.

В 1770 г. Селитренное городище (развалины второй столицы Золотой Орды, города Сарай ал-Джедид) в ходе экспедиции осмотрел академик И.П. Фальк, упомянувший находки монет, оставшиеся неопределенными [20, с. 140].

Сведения о золотоордынских монетах присутствуют в работах известного исследователя XVIII в. Герарда Фридриха Миллера (1705–1783 гг.), приглашенного в 1725 г. из Лейпцига для службы в Академию наук. Впоследствии историк писал, что «в Санкт-Петербургской Академии наук есть собрание вос- точных монет, какого во всех прочих европейских областях не сыскуется» [12, с. 72].

В 1785 г. граф А.А. Безбородко переслал из Царского Села в Академию наук отправленные Казанским и Вятским губернатором П.С. Мещерским 78 джучидских монет [18, c. 42].

Появление в Российской империи новых университетов в самом начале XIX в. дало импульс и для развития нумизматики. Так, в Минцкабинете Императорского Виленского университета имелись «магометанские», «восточные», «татарские» монеты, найденные в Витебской губернии, которые, по мнению исследователей Д. Грималаускайте и И. Синчук, могли быть в том числе и золотоордынскими монетами [3, с. 174].

В начале XIX в., то есть до появления основных нумизматических работ Х.М. Фре- на, над «Историей государства Российского» работал выдающийся русский литератор и историк Николай Михайлович Карамзин (1766– 1826 гг.). В «Примечаниях к истории…» содержатся некоторые сведения о джучидских монетах, основанные частично на трудах исследователей XVIII в. (Г.Ф. Миллера и др.), а частично, видимо, на предположениях самого Н.М. Карамзина [7, с. 52–53, № 135]. Н.М. Карамзиным упоминались нумизматические собрания А.И. Мусина-Пушкина, Ф.И. Круга, И.П. Бекетова, Ф.А. Толстого и др., в которых были как русские подражания джучидс-ким монетам, так и «собственно татарские» монеты [7, с. 53, № 135]. Отмечалось, что «название Саин видим на монетах татарских XIV века» [7, с. 16, № 41], но это наблюдение ошибочно, так как монеты «Саина» впослед-

Рис. 2. Монеты Золотой Орды, найденные П.С. Палласом в Болгаре Fig. 2. Coins of the Golden Horde found by P.S. Pallas in Bolgar Примечание. Источник: [13].

ствии так и не стали известны. По словам Н.М. Карамзина, «монет ханских у нас довольно в Кабинетах, с разными татарскими надписями. На многих изображениях орлы, павлины, лебеди, тигры, всадники, человеческой головы, и слова: “...Алкаб Саин хан, коего царствие да продлит Божья милость...”. Абул-гази именует Саин ханом Батыя, но может быть и другие ханы так прозывались. На иных вырезано имя Абулхайр-хана или изречения, взятые из Алкорана» [7, с. 52, № 135]. Интересно упоминание Н.М. Карамзиным имени Абулхайра (хан Узбекского ханства с 1428 по 1468 гг.), по его словам, встреченного на монетах. В каких-либо исторических работах, написанных до Н.М. Карамзина, сведения об этих монетах мне не попадались, источник этих сведений неясен. Возможны разные объяснения появления сведений об этих монетах у Н.М. Карамзина: 1) это ошибочное определение, так как до XXI в. подобные монеты не были известны нумизматам (в том числе Г.Ф. Миллеру, работы которого в основном и использовал Н.М. Карамзин для характеристики Золотой Орды); 2) это верное определение, и у Н.М. Карамзина действительно оказались сведения о монетах Абулхайра, информация о существовании которых подтвердилась в XXI в. (автором статьи была встречена монета с именем Абулхайра при работе в фондах Музея истории Азербайджана, монета происходит из коллекции известного нумизмата Е.А. Пахомова) [15].

Результаты. Подводя итоги уровню изучения джучидской нумизматики, достигнутого в Российской империи к концу XVIII – началу XIX в., надо отметить, что чтения надписей на монетах (и, соответственно, определения) часто были ошибочными. Скорее исключением является деятельность Георга Якоба Кера, во многом опередившего уровень науки своего времени; сделавшего, судя по сохранившимся оттискам, множество верных определений. Систематической фиксации находок монет в XVIII в. не велось, сохранились лишь отрывочные сведения о местах находок монет (Болгарское и Селитренное городища и др.). Вместе с тем, созданная в XVIII в. база (развитие частного коллекционирования монет, Минцка-бинет в Кунсткамере, деятельность Г.Я. Кера и др.) способствовала выведению джучидове- дения на качественно новый уровень в первой половине XIX века.

Список литературы Изучение и коллекционирование монет Золотой орды в Российской империи в конце XVII - начале XIX века

- Гохнадель В. Г.Я. Кер // Немцы России. Энциклопедия. М.: ЭРН, 2004. Т. II. С. 71–72.

- Григорьев В. В. Жизнь и труды П. С. Савельева преимущественно по воспоминаниям и переписке с ним В. В. Григорьева. СПб., 1861. 306 с.

- Грималаускайте Д., Синчук И. Монеты из Городища в минцкабинете Императорского Виленского университета (1803–1832) // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. № 19. Мiнск, 2004. С. 173–180.

- Державин Г. Р. Записки.1743–1812 гг. Полный текст. М.: Мысль, 2000. 334 c.

- Егоров В. Л., Юхт А. И. В.Н. Татищев о городах Золотой Орды в Нижнем Поволжье // Советская археология. 1986. № 3. С. 232–239.

- Завитухина М. П. Н.-К. Витсен и его собрание сибирских древностей // Археологический сборник. № 34. Материалы и исследования по археологии Евразии. СПб.: Гос. Эрмитаж, 1999. С. 102–114.

- Карамзин Н. М. История государства Российского. Примечания к 5 тому. СПб., 1842. Изд. 5. Кн. II. Т. 5–8. 632 с.

- Катанов Н. Ф. Два исторических документа императрицы Екатерины II о древностях Волги и Кавказа // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Т. XXIII. Вып. 3. Казань, 1907. С. 238–244.

- Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. М. ; Л.: АН СССР, 1958. Т. V. 299 с.

- Лепехин И. И. Дневные записки путешествия доктора Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства 1768 и 1769 годов. СПб., 1795. В 4 ч. Ч. 1. 537 с.

- Лепехина Е. В. Нумизматическая коллекция Я. В. Брюса по материалам архива Академии Наук // Краткие тезисы докладов нумизматической конференции. СПб.: Гос. Эрмитаж, 1992. С. 69–72.

- Миллер Г. Ф. Избранные труды. М.: Янус-К; Моск. учеб. и картолитография, 2006. 816 с.

- Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской Империи. СПб., 1773. Ч. I. 786 c.

- Пачкалов А. В. Георг Якоб Кер (1692–1740), первый исследователь нумизматики Золотой Орды // Золотоордынская цивилизация: сб. ст. Вып. 2. Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2009. С. 199–208.

- Пачкалов А. В. Джучидские монеты в фондах Музея истории Азербайджана // XXVI Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников и культур Северного Кавказа. Магас: Пилигрим, 2010. С. 205–207.

- Полунин Ф., Миллер Г. Ф. Географический Лексикон Российского Государства. М., 1773. 479 с.

- Сенковский И. Рецензия на Fraehn Ch.M. Recensio numorum muhammedanorum. Petropoli, 1826 // Северная пчела. № 107 (6 сент.). СПб., 1827.

- Спасский И. Г. Очерки по истории русской нумизматики // Нумизматический сборник. М.: Гос. истор. музей, 1955. С. 34–108.

- Тизенгаузен В. Г. Обзор совершенных в России трудов по восточной нумизматике. СПб., 1878. 32 с.

- Фальк И. П. Записки путешествия академика Фалька. Полное собрание ученых путешествий по России. СПб., 1824. Т. 6. 545 c.

- Шувалов М. Очерк жизни и деятельности ориенталиста Г. Я. Кера // Сборник Московского главного архива Министерства иностранных дел. Вып. 5. М., 1893. С. 90–98.

- Witsen N. C. Noord en Oost Tartarye. Amsterdam, 1785. XXV, 503 p.