Изучение изолятов Phytophthora infestans Mont. de Bary в посадках картофеля

Автор: Мацишина Наталия Валериевна, Фисенко Петр Викторович, Собко Ольга Абдулалиевна, Ким Ирина Вячеславовна, Волков Дмитрий Игоревич, Богинская Наталья Геннадьевна

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Защита растений

Статья в выпуске: 6 (62), 2021 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Одной из самых распространенных болезней картофеля и других пасленовых является фитофтороз, вызываемый патогенным оомицетом вида Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. В природе описано не менее 100 видов фитофторы, поражающих широкий круг видов растений. Популяция фитофторы гетерогенна и представлена расами, а также разными типами спаривания. Это приводит к быстрой адаптации патогена и появлению новых, более агрессивных и устойчивых рас. Фитофтора является паразитом, урон от которого невозможно избежать в рамках органического земледелия. Поэтому особенно важно знать особенности патогенеза и расового состава фитофторы в каждом отдельно взятом регионе выращивания пасленовых. Методика исследований. Дифференцировкк и сбор материала из природной популяции осуществляли с использованием сортов картофеля, имеющих в геноме известные R-гены. Изоляцию и введение в культуру проводили с листьев методом влажных камер с последующим культивированием на питательных средах. Идентифицировали патоген с помощью микроскопического анализа. Культуральные фильтраты получали на жидкой среде Хелла с последующим фильтрованием и автоклавированием жидкости. Фитотоксическую активность определяли по влиянию на проростки пасленовых, злаковых и бобовых культур стандартным методом. Молекулярно-генетический анализ изолятов проводили методом ISSR-анализа; праймер, амплификационная смесь и температурный профиль реакции были выбраны по литературным данным; расчет генетических характеристик проводили с использованием пакетов программ TFPGA. Результаты. Собраны и введены в культуру образцы семи изолятов Phytophthora infestans. В результате культивирования in vitro выявлены морфологические отличия, выражавшиеся в структуре и окраске мицелия, форме колоний, характере спороношения, цвета реверса и среды под колониями. Выявлены генетические отличия введенного в культуру природного материала фитофторы, собранного с сортов картофеля, имеющие единичные гены устойчивости (R1, R3, R4). Выявлены отличия в фитотоксической активности культуральных фильтратов исследуемых изолятов. Выделенные изоляты демонстрируют дифференциацию на фенотипическом, генетическом и физиологическом уровнях, что позволяет говорить об их принадлежности к расам.

Фитофтора, расы, фитотоксическая активность, генетическое разнообразие, пасленовые, картофель, сельскохозяйственные культуры

Короткий адрес: https://sciup.org/140290377

IDR: 140290377 | УДК: 632.444.2(571.6) | DOI: 10.18619/2072-9146-2021-6-86-91

Текст научной статьи Изучение изолятов Phytophthora infestans Mont. de Bary в посадках картофеля

Одной из самых распространенных болезней картофеля является фитофтороз, вызываемый патоген- ным оомицетом вида Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. Описано не менее 100 видов фитофторы, поражающих широкий круг видов растений [1]. Фитофтороз особенно сильно поражает растения семейства паслёновые (Solanaceae). Основные пути распространения патогена – с капельной влагой, ветром в виде спор, а также с зараженным семенным материалом. Популяция фитофторы гетерогенна и представлена расами, которые выделяют на основании взаимоотношений с конкретными генотипами растений хозяев, имеющими специфические гены устойчивости, и более 100 генотипов выявлены на основании изучения изменчивости молекулярно-генетическими методами во всем мире. Кроме того, имеется два типа спаривания [2]. Все это приводит к быстрой адаптации патогена к противодействию как естественного, так и антропогенного характера и появлению новых, более агрессивных и устойчивых рас. Большинство собственных генов устойчивости картофеля к фитофторе потеряло актуальность, что привело к необходимости введения генов диких родственников для обеспечения иммунности к патогену [3]

Кроме того, стоит признать, что Phytophthora infestans является чуть ли не единственным паразитом, урон от которого невозможно избежать в рамках органического земледелия, так как лечению эта болезнь практически не поддается, можно только задержать ее развитие или предотвратить ее появление. Поэтому особенно важно знать особенности патогенеза и расового состава фитофторы в каждом отдельно взятом регионе выращивания пасленовых [4].

Цель работы – изучение расового состава Phytophthora infestans локальной популяции на посадках картофеля ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки», исследование фенотипических, физиологических и генетических особенностей выделенных рас.

Задачи:

-

1 .Сбор,изоляция и дифференциация рас патогена с помощью сортов с известной генотипической характеристикой в отношении фитофтороза (сорта дифференциаторы);

-

2. Идентификация и культивирование чистых культур изолятов in vitro ;

-

3. Исследование морфологических, физиологических, генетических признаков выделенных изолятов для доказательства их различного происхождения и принадлежности к расам.

Материал и методика

В эксперименте использовали сорта картофеля, имеющие в геноме известные R-гены: Ранняя Роза, Приекульский ранний, Камераз (R 1 ), Изола (R 4 ), Эпока (R 3 R 4 ), Анко, Вулкан, Сузанна (R 1 R 3 ), Красноуфимский (R 2 R 4 ), Жуковский ранний (R 3 ), Невский (R 1 R 2 ). Картофель высаживали в полевых условиях (с.Пуциловка, Приморский край). Для выявления возбудителя фитофтороза проводили сбор листьев с характерными краевыми некрозами [5].

Изоляция,введение в культуру, определение патогена

Листья закладывали во влажные камеры до появления мицелия, после чего производили пересев кусочком мицелия на клубень картофеля. Их помещали во влажную камеру на 4-5 дней при температуре 18…20°С. Через 4-5 дней с ломтиков клубней образовавшийся мицелий культивировали на среду Хелла, содержащую KH 2 PO 4 – 0,5 г, MgSO 4 – 0,25 г, FeSO 4 – 0,01 г, глюкоза – 25 г, аспарагин – 0,5 г, тиамин – 0,002 г, рибофлавин – 0,002 г. Порядковые номера изолятов соответствовали названию сорта картофеля и дифференцируемой им расы патогена с присвоением литеры Ph. Идентифицировали возбудителей фитофтороза с помощью микроскопического анализа посредством Levenhuk DT750 5,3 МПикс [6].

Получение культурального фильтрата и изучение фитотоксической активности

Изоляты Ph.infestans культивировали на жидкую питательную среду Хелла, в состоянии покоя при температуре 18…20°С в течение 30 дней. Затем отфильтровывали культуральную жидкость и автоклавировали при 120°С в течение 30 мин. После определяли фитотоксическую активность изолятов гриба Ph.infestans. Для этого предварительно продезинфицированные 96% этиловым спиртом семена томата сортов Новичок, Земляк, Пикадор, Красный великан; фасоли – Золотая Сакса, пшеницы – Приморская 239, ячменя – Приморский 98, райграса – Московский 74, вики (по 20 шт. для каждого варианта) замачивали в дистиллированной воде в течение 24 часов Чашки Петри с семенами закрывали и инкубировали в термостате при температуре 18…20°С в течение 5 суток. Через 5 дней проростки семян погружали в фильтрат культуральной жидкости изолятов гриба Ph. infestans и выдерживали в нем в течение 2 час. Затем проростки инкубировали при 18…20°С в темноте. Через 48 час измеряли длину корней проростков. Фитотоксическую активность культурального фильтрата (ФАКФ) рассчитывали по степени ингибирования роста корней, используя формулу:

ФАКФ (%) = 100 – (Дх/Дк х100), где Дх – средняя длина корней через 48 час в опыте; Дк – средняя длина корней проростков через 48 час в контрольном образце. Токсичными принято считать культуральные жидкости, вызывающие 30% снижения учитываемых показателей. Отрицательные значения ФАКФ означают стимуляцию роста корней [7].

Оценку всхожести семян в почве на фоне вторичных метаболитов исследуемых изолятов фитофторы проводили в условиях культуральной комнаты в сосудах объемом 5 л. На данный объем автоклавированной почвы (5 л) вносили 4 мл культурального фильтрата, перемешивали и высевали семена, после оценивали всхожесть в процентах. Полученный результат сравнивали с контролем для каждой культуры без внесения фильтрата. Полученные результаты обрабатывали статистически и сравнивали с помощью t-критерия Стьюдента. Различия между показателями считали достоверными при p≤0,05. В тексте данные представлены в виде среднего и стандартного отклонения (x±S x ) [8]. Графики визуализированы в программе Microsoft Office Excel 2007.

ISSR-анализ изолятов

ДНК выделяли солевым методом с дополнительным этапом депротеинизации смесью хлороформ/фенол (1/1) из мицелия, культивированного на картофельно-сахароз-ном агаре [9]. Для постановки реакции использовали готовую реакционную смесь БиоМастер HS-Taq ПЦР-Color (2x) (Биолабмикс) с добавлением MgCl 2 до конечной концентрации 1 mМ, ~ 50 нг геномной ДНК и 0,3 mM праймера состава – (GA)8C (Биосан) в конечном объеме 10 мкл [10]. Контроль загрязнения и неспецифической гибридизации праймеров осуществляли холостой пробой, содержащую полную реакционную смесь без добавления ДНК. Амплификацию проводили в термоциклере T100 (Биорад), используя температурный режим: 5 мин – 94°C, 35 циклов: 1 мин – 94°С, 1 мин – 55°С, 2 мин – 72°С; 7 мин – 72°С [11]. Амплификат фракционировали электрофорезом в 2% агарозном геле окрашенном бромистым этидием, фрагменты ДНК визуализировали в гельдокументи-рующей системе Geldoc XR+ (Биорад). Для оценки длин использовали маркер Step 50 plus (Биолабмикс). Полученные изображения фореграмм обрабатывали с помощью программы GelAnalyzer 19.1 [12]. Расчет генетических характеристик проводили с использованием пакетов программ TFPGA [13].

Результаты и обсуждение

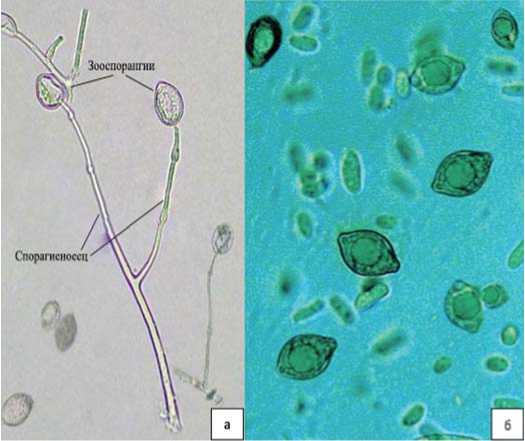

Материал собирали в период эпифитотии, во время развития характерных симптомов в питомниках картофеля отдела картофелеводства и овощеводства ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки». Отмечали поражение 80% посадок картофеля с повреждением органов растений. Микроскопическое исследование изолятов гриба показалo наличие мицелия и зооспор, характерных для фитофторы (рис. 1).

Культурально-морфологические признаки семи изоля-тов были типичными для Ph. infestans с вариациями формы колоний, характера и окраски мицелия, окраски реверса для разных изолятов:

Рис.1.Морфологические структуры изучаемых изолятов. а – спорангиеносец с зооспорангиями,

R 4 ;б – зооспорангии,Levenhuck D740T,x60, зеленый светофильтр (фото авторов)

Fig.1.Morphological structures ofthe studied isolates.

a – sporangiophore with zoosporangia,

R4;b – zoosporangia,Levenhuck D740T,x60, green lightfilter (photos ofthe authors)

R 1 Колонии белого цвета, хорошо заметные с неровными краями, концентрические. Мицелий прижатый коралловидный, белого цвета. Спороношение обильное.

R 3 Колонии беловатого цвет, хорошо заметные. Мицелий шерстистый, плотный, бесцветный.

R 4 Колонии серого цвета. Мицелий ватообразный, жесткий с массовым спороношением, серый. Реверс среды окрашен в малиновый до алого.

R 1 R 2 Колонии беловатого цвета, полупрозрачные, бархатистые с неровными краями. Мицелий прижатый.

R 1 R 3 Колонии прозрачно-белого цвета, хорошо заметные, с неровными краями. Мицелий прозрачный, прижатый

R 2 R 4 Колонии беловатого цвета, полупрозрачные, хорошо заметные, с неровными краями. Мицелий приподнимающийся, пушистый, тонкий, бесцветный.

R 3 R 4 Колонии белого цвета, войлочные, реверс белый, концентричность слабая.

Для выявления генетических различий и доказательства расовой принадлежности полученных культур был использован ISSR-анализ. На данном этапе исследования было решено использовать только простые расы, выделенные нами в результате выращивания сортов дифференциаторов – R 1 , R 3 и R 4 . В результате исследования с использованием праймера (GA)8C амплифицировано 33 фрагмента, 24 из которых оказались полиморфными, уровень полиморфизма составил 72,73% (рис.2).

Рис.2.Электрофореграмма продуктов амплификации используемого праймера.R1-R4 – исследуемые расы фитофторы,М – маркер длин фрагментов Step 50 plus,К – контроль реакции

Fig.2.Electropherogram ofthe amplification products ofthe primer used.R1-R4 - studied phytophthoraraces,M – markerof fragmentlengths,Step 50 plus, K – reaction control

На основании картины распределения фрагментов были рассчитаны индексы генетических различий (минимальные генетические дистанции Нея - D Nmin ) для исследуемых рас [14]. Наименьшие различия выявлены в паре R 1 /R 3 (0.2424), в то время как R 4 имеет наибольший уровень отличий как от R1 так и R 3 (0.6667 и 0.5455 соответственно) (табл. 1). Для визуализации выявленных различий построена UPGMA дендрограмма филогенетических взаимоотношений исследуемых образцов (Рис.3).

Таблица 1. Минимальные генетические дистанции

Нея простых рас фитофторы по данным ISSR-анализа Table 1. Minimum genetic distances of simple phytophthora races according to ISSR analysis

7 .525 .35 .175 0.000

Список литературы Изучение изолятов Phytophthora infestans Mont. de Bary в посадках картофеля

- Филиппов А.В., Гуревич Б.И., Кузнецова М.А., Рогожин А.Н., Спиглазова С.Ю., Кравцов А.С., Сметанина Т.И., Смирнов А.Н. Горизонтальная устойчивость листьев картофеля к Phytophthora infestans и агрессивность изолятов патогена из разных географических районов. Микол. и фитопатол. 2004;38(5):74-87.

- Andrivon D., Avendano-Corcoles J., Cameron A.M., Carnegie S.F., Cooke L.R., Corbiere R., Detourne D., Dowley L.J., Evans D., Forisekova K., Griffin D.G., Hannukkala A., Lees A.K., Lebecka R., Niepold F., Polgar Z., Shaw D.S., Thompson J., Trognitz B., van Raaij H.M.G. Stability and variability of virulence of Phytophthora infestans assessed in a ring test across European laboratories. Plant Pathol. 2011;60(3):556-565. https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2010.02392.x

- Fry W.E., Birch P.R.J., Judelson H.S., Grünwald N.J., Danies G., Everts K.L., Gevens A.J., Gugino B.K., Johnson D.A., Johnson S.B., McGrath M.T., Myers K.L., Ristaino J.B., Roberts P.D., Secor G., Smart C.D. Five reasons to consider Phytophthora infestans a reemerging pathogen. Phytopathology. 2015;105(7):966-981. https://doi.org/10.1094/phyto-01-15-0005-fi

- Caten C.E., Jinks J.L. Spontaneous variability of single isolates of Phytophthora infestans. I. Cultural variation. Can. J. Botany. 1968;(46):329-348. https://doi.org/10.1139/b68-055

- Костина Л.И., Косарева О.С. Целевая субколлекция селекционных сортов картофеля по устойчивости к фитофторозу. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2019;180(3):36-40. https://doi.org/10.30901/2227-8834-2019-3-36-.

- Fry WE. Phytophthora infestans, the plant (and R gene) destroyer. Mol. Plant Pathol. 2008;9(3):385-402. https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2007.00465.x

- Лемеза Н.А. Иммунитет растений: практикум для студентов биол. факультета. Минск, 2008. 94 с.

- McDonald J.H. Handbook of biological statistics. Third Edition. USA, Baltimore, Maryland: Sparky House Publishing; 2014. 305 pp.

- Aljanabi S.M., Martinez I. Universal and rapid salt - extracion of high qualiny genomic DNA for PCR - based techniques. Nucleic Acid Research, 1997;25(22);4692-4693. https://doi.org/10.1093/nar/25.22.4692

- Дьяконов Ю.Т., Еланский С.Н. Популяционная генетика Phytophthora infestans. Микология сегодня. М.: Национальная академия микологии, 2007;(1):107-139.

- www.gelanalyzer.com.

- Nei M. Genetic distance between populations. American Naturalist. 1972;106(949):283-292.

- Miller M.P. Tools for population genetic analysis (TFPGA) 1.3: a Windows program for analysis of allozyme and molecular population genetic data. 1997. Computer software distributed by author.

- Пролётова Н.В. Аминокислоты культуральных фильтратов штаммов возбудителя антракноза льна как источники тормоза или индукции морфогенеза льна in vitro. Аграрная наука. 2020;341(9):88-94.

- Федорович М.Н., Шашко Ю.К, Шашко М.Н., Поликсенова В.Д. Токсичность культуральных фильтратов мелкоспоровых видов рода Alternaria nees. Вестник БГУ. Сер. 2, 2006;(2):36-39.

- Botero D., Valdés I., Rodríguez M-J., Henao D., Danies G., González A.F. and Restrepo S. A. Genome-Scale Metabolic Reconstruction of Phytophthora infestans With the Integration of Transcriptional Data Reveals the Key Metabolic Patterns Involved in the Interaction of Its Host. Front. Genet. 2018;(9):244. https://doi.org/10.3389/fgene.2018.00244.

- Rodenburg S.Y.A., Seidl M.F., Judelson H.S., Vu A.L., Govers F., de Ridder D. Metabolic model of the Phytophthora infestans tomato interaction reveals metabolic switches during host colonization. MBio. 2019;10(4):e00454-19. https://doi.org/10.1128/mBio.00454-19