Изучение экологического состояния озера Соленого Ставропольского края методом биотестирования

Автор: Зеленская Т.Г., Еременко Р.С., Степаненко Е.Е.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные исследований по изучению экологического состояния озера Соленого Петровского района Ставропольского края методом биотестирования. Сделаны выводы, что загрязнение его вод нарастает по мере усиления антропогенной нагрузки.

Заказник, биотестирование, загрязнение, антропогенная нагрузка

Короткий адрес: https://sciup.org/14083295

IDR: 14083295 | УДК: 502:005.584.1

Текст научной статьи Изучение экологического состояния озера Соленого Ставропольского края методом биотестирования

«Соленое озеро» Петровского района Ставропольского края является государственным природным заказником краевого значения. Его лечебные грязи пользуются большой популярностью и привлекают массу отдыхающих. Это оказывает большую антропогенную нагрузку на все компоненты заказника, в том числе на озеро Соленое, экологическое состояние которого не получает должного внимания и на сегодняшний день. Биотестирование же может помочь в данной ситуации достаточно быстро определить качество и токсичность среды, что в дальнейшем может повлиять на методы поддержания экологического равновесия в заказнике [3, 4].

Цель исследований . Оценка экологического состояния озера Соленого Петровского района методом биотестирования.

Озеро располагается на территории государственного природного заказника краевого значения «Соленое озеро». Заказник является зоологическим, образован в целях сохранения и воспроизводства редких и ценных видов животного мира, а также является местом гнездования птиц и отдыха на пути их миграции. Животный мир здесь типичный для поверхностных водных объектов и степной зоны края:

-

– млекопитающие: черная ондатра, енотовидная собака, лисица, заяц-русак;

-

– птицы: кулик-шилоклювка и кулик-ходулочник (занесены в Красную книгу Российской Федерации), серый журавль, гусь белолобый, кряква, серая утка, огарь, лебедь-шипун, чирок-свистунок, чирок-трескунок, выпь, пеганка, шилохвост, кроншнеп, цапля, кулик, серая куропатка, фазан.

Озеро имеет овальную форму и вытянуто в меридиональном направлении. Длина его 2,5 км, ширина 1,5 км, глубина до 3 м. Вода горько-соленая, берега окаймлены выцветами солей. Пляжи и мелководье покрыты толстым слоем ила – черной грязью, обладающей лечебными свойствами [6].

Материалы и методы исследований . Пробы воды озера Соленое были отобраны из двух зон: прибрежной на севере, со стороны хутора «Соленое озеро» (зона 1); прибрежной на востоке, с наименьшей антропогенной нагрузкой (зона 2). Во всех зонах производили отбор проб воды на фитотоксичность. Предпочтение отдавали местам, которые наиболее ярко могли отразить динамику загрязнения озера.

Для гидробиологических методов оценки качества вод используются практически все виды гидробионтов, обитающие в водоёмах и водотоках (бактерии, водоросли, макрофиты, зоопланктон, зообентос, рыбы) [1, 2].

Исследование вод на фитотоксичность проводили неоднократно: сезонно – в марте, июне и сентябре 2011 года, а также – в мае 2010, 2011 и 2012 гг. Фитотоксичность определяли по методике проведения морфофизиологической оценки проростков озимой пшеницы [5].

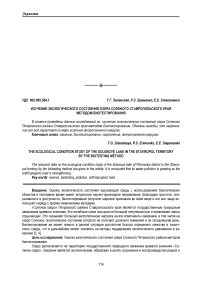

Результаты исследований и их обсуждение . В ходе проведения исследований была выявлена зависимость изменения фитотоксичности от антропогенной нагрузки (рис. 1). Независимо от времени отбора проб всегда сохранялась тенденция увеличения фитотоксичности по приближению к населенному пункту (зона 1). Значит, по мере увеличения антропогенной нагрузки, оказываемой на озеро в районе населенного пункта, увеличивается и загрязнение, а с ним и фитотоксичность воды в озере. Это объясняется, прежде всего, большим количеством отдыхающих в летний период.

Сравнивая зоны, мы видим, что по числу проросших семян озимой пшеницы восточная прибрежная зона (зона 2) преобладает над северной в зависимости от времени отбора проб. Большая всхожесть семян пшеницы в зоне 2 свидетельствует о том, что токсичность воды здесь ниже. В зоне 1 происходит угнетение процессов роста семян и их всхожесть в этой зоне за всё время проведения опытов не превысила 70 %. Кроме того, сравнивая результаты обеих проб с результатами контроля, видно, что даже менее загрязненная зона 2 также является фитотоксичной, но в меньшей степени.

Рис. 1. Сезонная фитотоксичность вод озера Соленое (по количеству проросших семян)

Сравнительная оценка морфофизиологических характеристик проростков озимой пшеницы в различных функциональных зонах озера Соленое показала, что наибольшее угнетение роста и всхожести проростков характерно для зоны 1 – прибрежной, со стороны хутора «Соленое озеро». О нарастании повышения загрязнения вод в зоне 1 можно судить по количеству семян с дефектами развития. В среднем в пробе их количество составляет около 10 %, в то время как для зоны 2 этот показатель составляет около 6 %. По числу непророс- ших семян зона 1 также превышает зону 2, если для нее в среднем минимум составляет 21 %, то для зоны 2 этот показатель является максимальным.

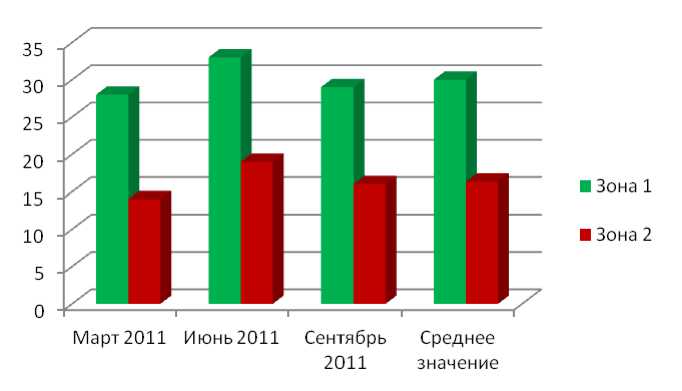

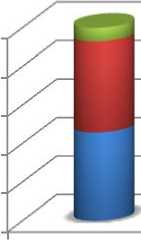

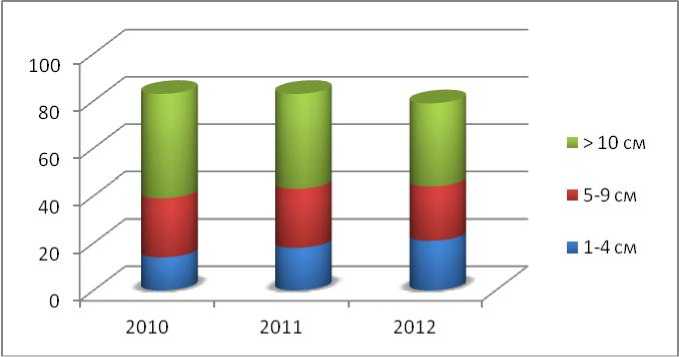

Одним из важнейших признаков, который учитывается при оценке фитотоксичности водных экосистем методом проростков озимой пшеницы, является длина стебля. При оценке морфофизиологических показателей проростков озимой пшеницы их разделили на группы по длине стебля: 1-я группа 1–4 см, 2-я группа 5– 9 см, 3-я группа – свыше 10 см. На рисунках 2–3 отражена динамика изменения фитотоксичности вод озера Соленое.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2010 2011 2012

Рис. 2. Динамика влияния загрязнения вод озера Соленое на длину стебля проростков озимой пшеницы во времени (зона 1)

Рис. 3. Динамика влияния загрязнения вод озера Соленое на длину стебля проростков озимой пшеницы во времени (зона 2)

Исследования показали, что в проросших семенах опыта, проведенного в зоне 2 в июне, преобладает длина стебля более 10 см (48,2 %). На зерна с длиной стебля 5–9 см и 1–4 см приходится 30,1 и 21,7 % соответственно. В зоне 1 в июне, напротив, большую долю составляют проростки с длиной стебля 1–4 см (52,2 %) и 5–9 см (47,8 %). Образцов с длиной стебля более 10 см нет.

Эти данные еще раз подтверждают большую фитотоксичность воды в озере именно в данном районе (зона 1) по сравнению с зоной 2, что является следствием большей антропогенной нагрузки со стороны населенного пункта. Фитотоксичность в этой зоне в июне является максимальной и составляет 33 %.

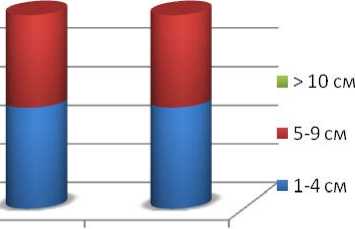

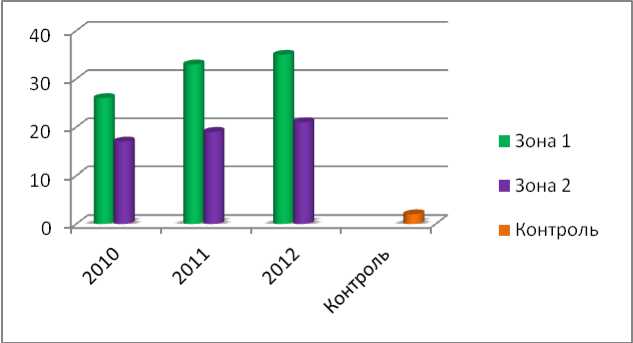

Важно отметить, что фитотоксичность вод находится в прямой зависимости не только от места отбора проб, но и от времени. И, чтобы отразить годовую динамику фитотоксичности, пробы отбирались в мае 2010, 2011 и 2012 гг. На рисунке 4 представлена динамика изменения фитотоксичности вод озера Соленое.

Рис. 4. Динамика изменения фитотоксичности вод озера Соленое во времени

Гистограмма на рис. 4 отражает прямую зависимость фитотоксичности от времени. Фитотоксичность максимальна в мае 2012 года. Это может объясняться тем, что озеро пересыхает из-за больших заборов воды из питающих его родников. За счет этого произошел процесс насыщения вод, а концентрация загрязняющих веществ и, следовательно, фитотоксичность увеличилась пропорционально в обеих зонах.

Заключение. Таким образом, загрязнение вод озера Соленое нарастает по мере усиления антропогенной нагрузки с востока (зона 2), где нагрузка невысока, на север (зона 1). При этом средняя фитотоксичность воды озера в зоне 1 (30 %) выше, чем в зоне 2 (16,33 %), в среднем на 14 %. Увеличение загрязнения вод в зоне 1 определено по динамике всхожести семян, показавшей угнетение процессов роста семян. Всхожесть семян за все время исследования не превысила 70 %. Повышение загрязнения вод в зоне 1 было выявлено по количеству семян с дефектами развития. В среднем их количество в пробе составило 10 %. По числу непроросших семян зона 1 также превосходит зону 2, так как ее средний минимум составляет 21 %, а для второй зоны этот показатель максимален. Фитотоксичность воды в зоне 1 выше, чем в зоне 2, на протяжении всего периода исследований и в каждой зоне она с каждым годом увеличивается.