Изучение кинетики преобразования органического вещества пород методом пиролитической газовой хроматографии

Автор: Можегова С.В., Пайзанская И.Л., Герасимов Р.С., Алферова А.А., Кравченко Е.М.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Геохимические исследования

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена разработанной новой оригинальной методике определения углеводородного состава продуктов пиролиза керогена для изучения кинетики преобразования органического вещества пород и построения четырехкомпонентных кинетических спектров на основе результатов, полученных методами Rock-Eval и пиролитической газовой хроматографии, на примере разновозрастных нефтегазоматеринских толщ Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Метод Rock-Eval позволяет получить информацию об общем количестве углеводородов, образующихся из органического вещества (керогена), а пиролитическая хроматография дает возможность определить количественное соотношение разных групп углеводородов на каждой ступени нагрева. Пиролиз органического вещества с последующим анализом углеводородного состава образующихся продуктов позволяет получить многокомпонентные (газ, жидкие углеводороды) спектры распределения генерационного потенциала по энергиям активации реакций преобразования керогена в углеводороды. Конфигурация спектров зависит от структуры керогена и индивидуальна для каждого типа органического вещества

Кинетика, кероген, пиролитическая газовая хроматография, генерация углеводородов, энергия активации, нефть, газ, кинетические спектры

Короткий адрес: https://sciup.org/14134043

IDR: 14134043 | УДК: 661.7:543.544.3 | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-4-57-68

Текст научной статьи Изучение кинетики преобразования органического вещества пород методом пиролитической газовой хроматографии

Изучение кинетики термической деструкции керогена нефтегазоматеринских толщ имеет важное практическое и теоретическое значение при количественном прогнозировании нефтегазоносности осадочных бассейнов. Основным результатом подобных исследований является спектр распределения фракций ОВ по энергиям активации реакций их преобразования в УВ и частотный множитель из уравнения Аррениуса, описывающий зависимость константы скорости реакции от температуры. Кинетический спектр отображает механизм преобразования ОВ и его зависимость от двух определяющих факторов: температуры и времени.

Существуют различные экспериментальные подходы для изучения кинетики преобразования

GEOCHEMICAL SURVEYS керогена в нефть и газ, наиболее распространенным является неизотермический пиролиз в открытой системе с использованием прибора Rock-Eval, который дает информацию об общем количестве УВ, образующихся из ОВ (керогена) при высоких температурах.

Опубликованные результаты кинетических исследований нефтегазоматеринских отложений, содержащих разнотипное ОВ, иллюстрируют существенные различия в механизме его преобразования, выраженные и в значениях кинетических параметров, и в составе продуктов пиролиза ([1–6] и др.). Очевидно, что специфика химического состава и свойств керогена зависит в первую очередь от исходных биопродуцентов ОВ и условий их захоронения в осадке. Получаемые в результате кинетических исследований уравнения и модели разложения ОВ уникальны для каждой нефтематеринской свиты или даже ее части. Поэтому необходимо проводить анализ температурно-временных зависимостей преобразования ОВ конкретных нефтематеринских отложений для конкретных седиментационных бассейнов.

В последние годы стали появляться отечественные публикации, посвященные кинетическим исследованиям ОВ пород ([7–10] и др.), но работ, описывающих построение и расчет многокомпонентных кинетических спектров, достаточно мало.

Представленная в статье методика, объединяющая Rock-Eval и пиролитическую газовую хроматографию, позволяет рассчитать многокомпонентные кинетические спектры. В ходе проведенных экспериментов были получены кинетические распределения для различных нефтематеринских пород Западно-Сибирского бассейна. Коллекция образцов пород для исследований подобрана таким образом, чтобы наглядно проиллюстрировать влияние различий в типе и зрелости керогена на кинетические спектры.

Коллекция образцов и методы исследования

При выборе образцов для проведения кинетических исследований необходимо руководствоваться рядом условий [11]:

-

1) генерационный потенциал (S2 или HI) образца породы должен соответствовать среднему значению для нефтематеринской толщи или ее пачки;

-

2) степень зрелости ОВ должна соответствовать началу нефтяного окна ( Т max = 420-435 °С, R o = = 0,5–0,7 %);

-

3) содержание органического углерода не должно быть ниже 1,5 %.

Также кинетические исследования рекомендуется проводить на предварительно дебитуминизи-рованных образцах пород для устранения влияния на величину и форму пика S2 (Rock-Eval) выхода продуктов пиролиза, связанных с выделением сорбированных свободных УВ, деструкцией смол и асфальтенов.

Четыре образца пород, выбранные для кинетического моделирования, характеризуют разнотипные нефтегазоматеринские толщи Западной Сибири. Образец карбонатно-глинисто-кремнистые породы баженовской свиты (сапропелевый тип ОВ) отобран из зон разного катагенеза (табл. 1). Для образца из скв. Южно-Майская-413 уровень зрелости ОВ соответствует концу протокатагенеза (ПК3/МК1 по шкале Н.Б. Вассоевича [12]). Уровень зрелости образца из скв. Верхнесалымская-45 соответствует концу нефтяного окна (МК3/МК4). Два других образца отобраны из отложений прибрежных фаций, содержащих ОВ преимущественно гумусового типа с примесью сапропелевой составляющей. Уровень зрелости образца (аргиллита) гольчихинской свиты из скв. Яковлевская-2 соответствует концу протокатагенеза (ПК3/МК1). Уголь тюменской свиты из скв. Заозерная-1 по результатам петрографических исследований в основной массе содержит остатки растительной ткани с включениями липтинитовых компонентов — спор, смолы и др., уровень зрелости соответствует началу мезокатагенеза (МК1).

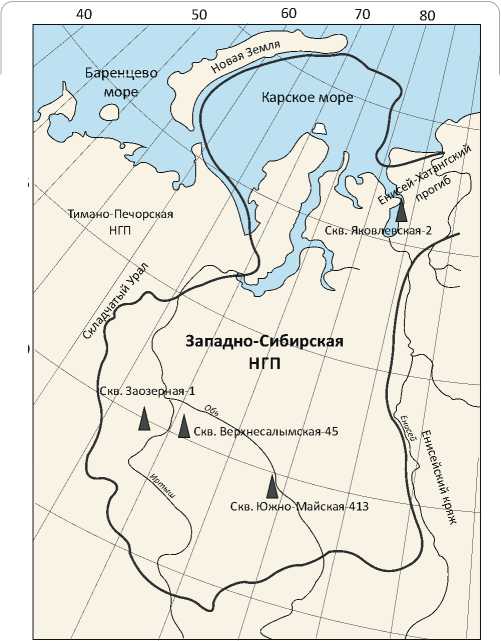

Основные геохимические характеристики ОВ выбранных для исследований образцов приведены в табл. 1, схема расположения объектов – на рис. 1.

Методы исследований

Пиролитическая газовая хроматография

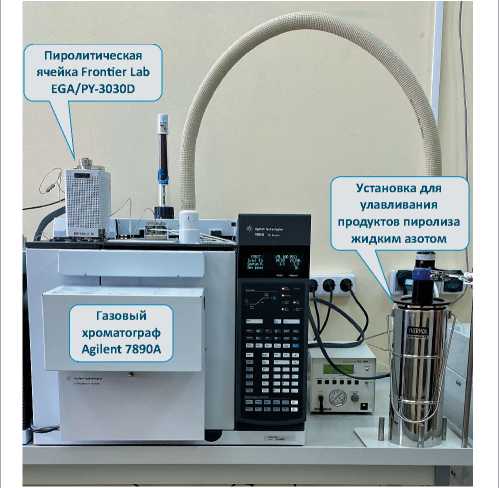

Разработка новой методики осуществлялась на комплексе приборов, состоящих из пиролитической ячейки Frontier Lab EGA/PY-3030D, газового хроматографа Agilent 7890A и установки для улавливания продуктов пиролиза жидким азотом (рис. 2).

Сущность метода заключается в нагревании навески образца породы в пиролитической ячейке с последующим хроматографическим разделением продуктов крекинга керогена на капиллярной колонке и регистрацией исследуемых компонентов с использованием пламенно-ионизационного детектора (ПИД).

Одним из главных элементов данной технологической схемы является пиролитическая ячейка PY-3030D. Это многофункциональный инструмент, позволяющий проводить исследования образца в режиме ступенчатого пиролиза.

Газовый хроматограф с ПИД оснащен кварцевой капиллярной колонкой PONA (длина — 50 м, диаметр колонки — 0,2 мм, толщина неподвижной жидкой фазы — 0,5 мкм).

Для полного разделения газов, таких как метан, этан, пропан, н-бутан и изо-бутан, и легких жидких УВ (изо-пентан, н-пентан) и отделения их от жидких продуктов пиролиза в термостате газового хроматографа установлена криогенная ловушка, в которую помещается начальный участок капиллярной колонки. Процесс криогенного фокусирования продуктов пиролиза полностью автоматический и контролируется компьютерной программой для управления пиролитической ячейкой. Продукты

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Табл. 1. Результаты исследования образцов, отобранных для кинетических исследований, методом Rock-Eval

Tab. 1. The results of studies of samples selected for kinetic studies using Rock-Eval method

|

Порядковый номер |

Скважина |

Свита |

Глубина отбора, м |

S1, мг УВ/ г породы |

S2, мг УВ/ г породы |

Т . °C max, |

TOC, % |

HI, мг УВ/ г ТОС |

PI |

|

1 |

Южно-Майская-413 |

J 3 –K 1 bg |

2938,50 |

5,8 |

100,3 |

426 |

14,4 |

697 |

0,05 |

|

2 |

Верхнесалымская-45 |

J 3 –K 1 bg |

2955,70 |

4,2 |

22,4 |

458 |

18,9 |

119 |

0,16 |

|

3 |

Яковлевская-2 |

J3–K1gl |

3094,41 |

0,5 |

15,1 |

431 |

3,8 |

397 |

0,03 |

|

4 |

Заозерная-1 |

J2tm |

2745,82 |

8,3 |

282,8 |

437 |

71,0 |

398 |

0,03 |

Рис. 1. Схема расположения объектов исследований

Fig. 1. Location map of the study objects

енцев

НГП

600 км

1 — граница Западно-Сибирской НГП; 2 — скважины с отбором образцов на кинетические исследования

1 — boundary of West Siberain Petroleum Province; 2 — wells the samples were taken from for kinetic studies пиролиза, попадая в капиллярную колонку, концентрируются на начальном ее участке, а затем при размораживании в хроматографической колонке происходит полное разделение УВ С1–С5 и остальных компонентов. При использовании этого приема ввода продуктов пиролиза достигается высокая эффективность разделения капиллярной колонки.

Подготовленный образец породы взвешивают на микровесах с точностью до 1 мкг. Масса навески составляет 40–50 мг. Затем навеску помещают в стальной тигель и с помощью специального держателя и адаптера опускают в пиролитическую ячей-

Рис. 2. Комплекс оборудования для анализа ОВ в режиме Пиро-ГХ

Fig. 2. Equipment for OM analysis in Pyro-GC mode

ку, установленную на испаритель газового хроматографа.

Температура печи пиролиза — 300–650 °С (с интервалом 25 °С); время нагрева на каждой ступени — 5 мин; время улавливания продуктов пиролиза жидким азотом — 5 мин; температура хладагента (жидкий азот) — –180 °С.

Температурный режим газового хроматографа (ГХ) : начальная температура термостата колонок — 35 °С (10 мин); скорость программирования температуры термостата колонок — 5 °С/мин; конечная температура — 300 °С (10 мин); температура испарителя ГХ — 300 °С; температура ПИД — 300 °С.

Полученные данные обрабатываются с помощью программного обеспечения хроматографа Agilent ChemStation. Идентификация пиков на хроматограммах как индивидуальных компонентов, так и определенных групп УВ проводилась с использованием калибровочных смесей. В данной методике измерений для расчета относительного содержания определяемых групп УВ-компонентов применялся метод простой нормализации, при котором сумма площадей пиков всех регистрируемых компонентов принимается за 100 % и относительное содер- жание любого компонента или группы УВ-пробы рассчитывается по формуле x. = s. x , (1) i 1 .

где Xi — относительное содержание определяемого компонента или группы УВ, %; Si — площадь пика определяемого компонента, рА min; ∑Sj — сумма площадей пиков всех n регистрируемых компонентов, содержащихся в пробе, рА min.

Таким образом можно определить соотношение разных групп генерируемых УВ на каждой из термических ступеней пиролиза.

Метод Rock-Eval

Результаты пиролитических исследований образцов пород проведены на анализаторе Rock-Eval 6. Исследование одного образца включает в себя набор из 6 анализов методом Bulk Rock с разными скоростями нагрева на стадии пиролиза — 1, 5, 10, 15, 20, 25 °С/мин. Обработка полученных кривых пиролиза и расчет кинетических характеристик осуществляются в программе Optkin. Для пересчета лабораторных температур пиролиза в энергии активации требуется определить значения частотного фактора ( А ) путем решения уравнений Аррениуса. Значение константы А для каждого образца получено путем моделирования однокомпонентной кинетики методом Optkin.

Математическое моделирование этого сложного процесса требует упрощения кинетической схемы, в которой точный молекулярный состав продуктов термокрекинга керогена заменен на долю выхода продукта при достижении определенного энергетического порога и описывается дифференциальным уравнением

^ = ЛЖ- , (2)

где t — время, с; T — абсолютная температура, K; X i — количество ОВ, участвующего в реакции типа i (разрыв связей типа i ), мг УВ/г ТОС; А i — константа реакции (частотный фактор Аррениуса), c–1; Еi — энергия активации реакции типа i , ккал/моль; R — универсальная газовая постоянная, ккал/(моль ∙ К). Принимается, что вероятность разрыва связей типа i не зависит от числа связей других типов. Общее количество пиролизуемого, т. е. реакционноспособного органического вещества X 0 = ∑ Xi .

Результаты и обсуждение

Результаты исследований Пиро-ГХ

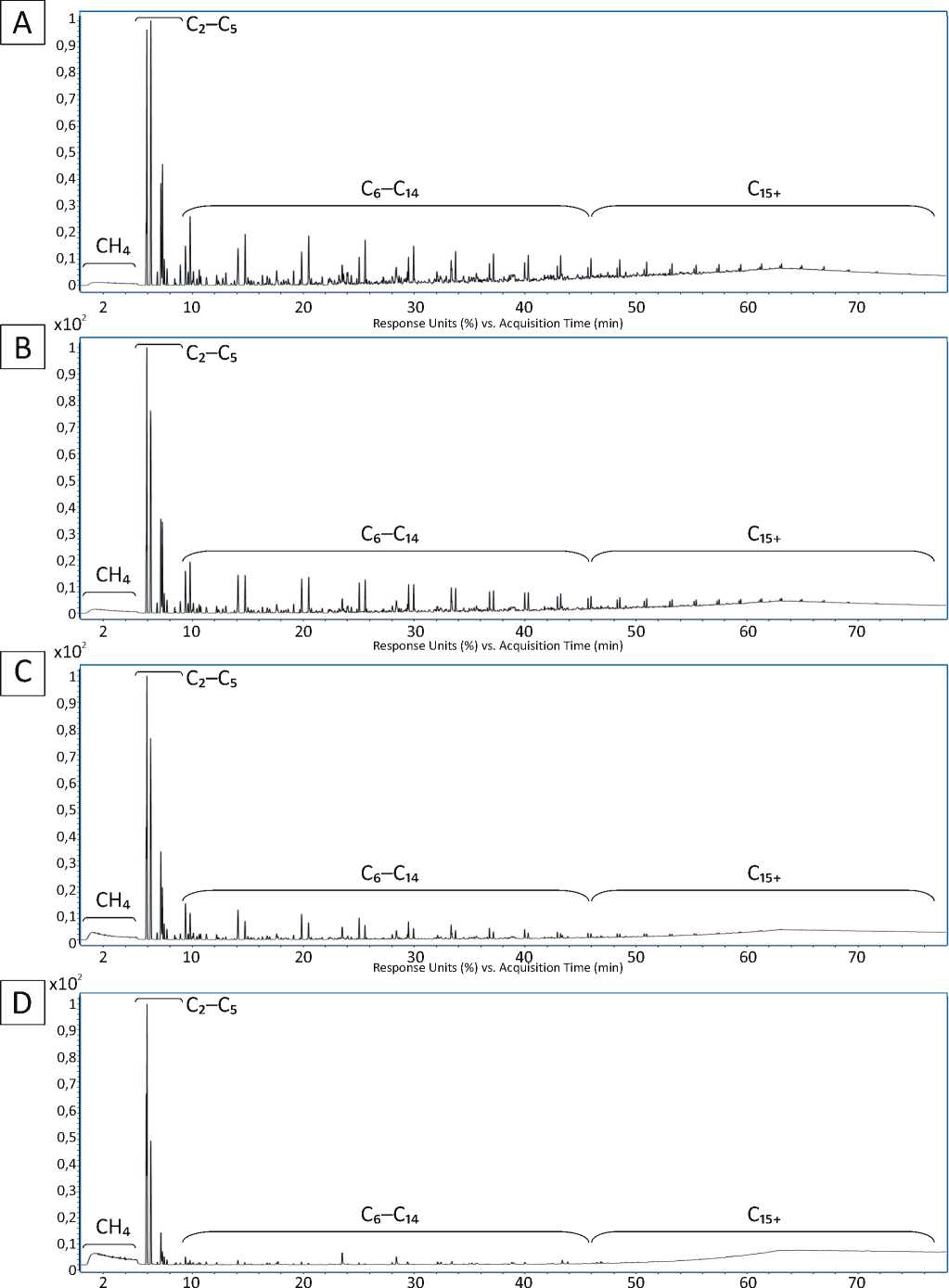

Анализ хроматограмм УВ, полученных при последовательном ступенчатом пиролизе, показал постепенное увеличение массы генерированных УВ в интервале температур нагрева от 325 до 450–475 °С для всех изученных образцов. В составе продуктов пиролиза доминируют жидкие УВ С6+. Дальнейшее повышение температуры нагрева породы показывает постепенное прекращение процессов генерации УВ, в составе которых начинают преобладать метан и газы С2–С5. На рис. 3 приведены типичные хроматограммы продуктов пиролиза незрелого образца баженовской свиты.

Максимальная генерация УВ фиксируется при температуре пиролиза 450 °С (см. рис. 3 A). Общий выход всех генерируемых компонентов к концу этой стадии достигает 54 %. Из них доля УВ С6–С14 составляет почти половину всех УВ, но также при этой температуре начинает увеличиваться доля генерируемых газов С2–С5. Содержание тяжелых компонентов С15+ практически не меняется по сравнению с предыдущими ступенями нагрева.

При температурах пиролиза 475 и 500 °С возрастает генерация как газов С2–С5, так и метана. Достаточно высока концентрация легких жидких компонентов и снижена доля высококипящих УВ (см. рис. 3 B, C).

При температуре пиролиза 525 °С фиксируется почти полное прекращение генерации УВ С6– С14, а также высококипящих компонентов С15+ (см. рис. 3 D). Выход всех генерируемых УВ к этой стадии нагрева достигает 90–95 %. Генерация метана и газов С2–С5 продолжается, но объемы их относительно невелики. При дальнейшем нагреве до конечной температуры пиролиза 650 °С тенденция не меняется — на хроматограммах фиксируются лишь УВ С 1 –С 5 .

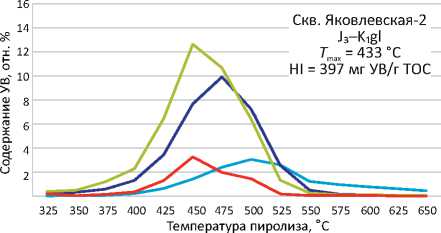

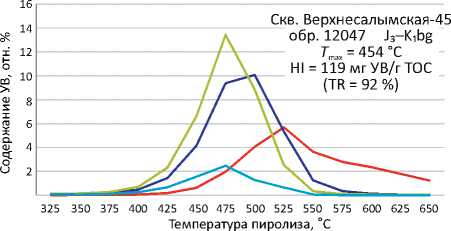

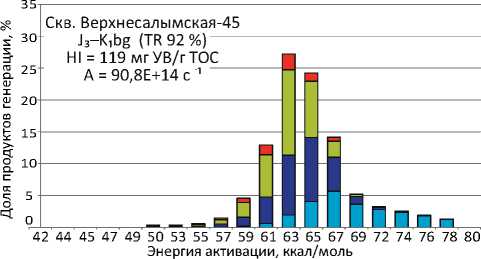

Аналогичное распределение наблюдается во всех изученных незрелых образцах (рис. 4). Для образца из скв. Верхнесалымская-45 с уровнем преобразованности генерационного потенциала (TR) 92 %, в керогене которого, видимо, уже стали превалировать ароматические связи, требующие бóльших энергий для разрыва, максимум генерации смещен в область более высоких температур 475–525 °С.

В целом анализ кривых выхода разных групп УВ-соединений показал, что для всех образцов доля УВ С6–С14 (легкая нефть) преобладает в общем объеме генерированных продуктов. Максимальная генерация газов С2–С5 и тяжелых УВ С15+ наблюдается при температурах пиролиза 450–475 °С. Максимальный выход метана термической деструкции керогена фиксируется при температурах 500–525 °С.

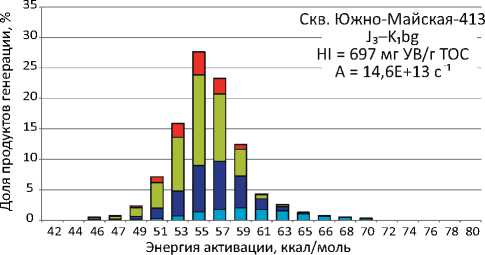

Результаты расчета и построений многокомпонентных кинетических спектров

Величины энергий активации протекающих реакций термического разложения керогена зависят от значения константы Аррениуса, используемой при расчетах. В нашем случае константа Аррениуса получена при моделировании однокомпонентных кинетических спектров. Наиболее оптимальный вариант значения А для каждого образца подбирался так, чтобы разница между экспериментальными и расчетными кривыми пиролиза была минимальна.

Проведенный пересчет лабораторных температур в энергии активации показал различия в ди-

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 3.

Fig. 3.

Хроматограммы УВ-продуктов пиролиза, полученные методом Пиро-ГХ, на примере образца пород баженовской свиты из скв. Южно-Майская-413

Pyrolysis HC-product chromatograms obtained using Pyro-GC method by the example of the sample from Bazhenov Fm rocks, Yuzhno-Maiskaya-413 well x102

Response Units (%) vs. Acquisition Time (min)

A — T = 450 °C, выход продуктов пиролиза — 54 %, B — T = 475 °C, выход продуктов пиролиза — 78 %, C — T = 500 °C, выход продуктов пиролиза — 90 %, D — T = 525 °C, выход продуктов пиролиза — 92 %

A — T = 450 °C, pyrolysis product yield — 54 %, B — T = 475 °C, pyrolysis product yield — 78 %, C — T = 500 °C, pyrolysis product yield — 90 %, D — T = 525 °C, pyrolysis product yield — 92 %

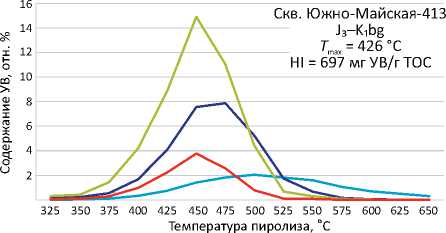

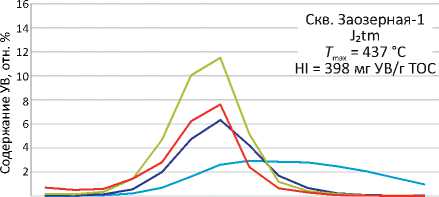

Рис. 4. Динамика выхода разных групп УВ в зависимости от температуры пиролиза Fig. 4. Dynamics of different HC groups yield as a function of pyrolysis temperature

325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650

Температура пиролиза, ° С

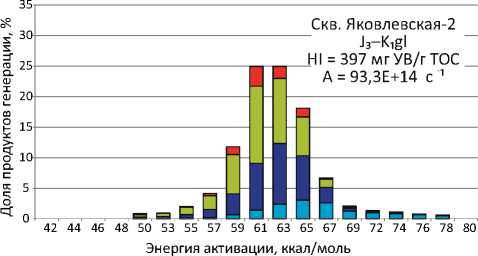

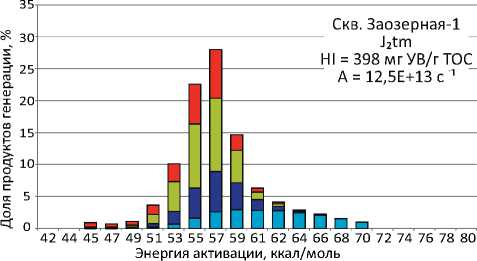

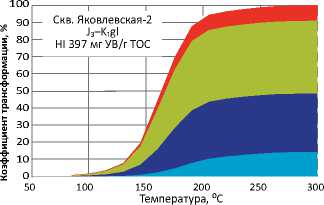

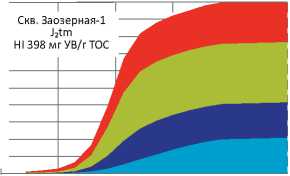

Группы УВ (1–4): 1 — СН4, 2 — С2–С5, 3 — С6–С14, 4 — С15+ HC groups (1–4): 1 — СН4, 2 — С2–С5, 3 — С6–С14, 4 — С15+ намике генерации УВ, связанные и со степенью ка-тагенетической зрелости ОВ исходного образца, и с особенностями типа ОВ. Энергии активации, соответствующие максимальному выходу продуктов генерации (450–475 °С), отличаются от образца к образцу (табл. 2). Полученные распределения для всех изученных образцов имеют почти симметричную форму с неярко выраженным максимумом (рис. 5).

Кинетические спектры двух образцов баженовской свиты идентичны по форме, но имеют существенные различия по составу генерируемых продуктов и расположению максимума генерации. Для незрелого керогена баженовской свиты (скв. Юж-но-Майская-413) максимум генерации фиксируется при значениях энергии активации, равных 55–57 ккал/моль. Кинетический спектр более зрелого образца Верхнесалымской площади смещен в область высоких энергий активации, и максимум генерации приходится на 63–65 ккал/моль. В объеме УВ, генерируемых остаточным ОВ, преобладают газообразные УВ С1–С5 со значительной долей метана.

Отмечено, что при моделировании зрелого образца баженовской свиты (с остаточным генерационным потенциалом 120 мг УВ/г ТОС) значимые объемы генерации УВ начинаются с энергии активации, равной 59 ккал/моль. Кинетическая модель незрелого образца баженовской свиты (из скв. Южно-Майская-413) показывает, что при достижении энергии активации 59 ккал/моль ее гене-

рационный потенциал также израсходован до 150 мг УВ/г ТОС. На взгляд авторов статьи, такие результаты, полученные независимо для двух образцов с однотипным ОВ, показывают правильность проведенных расчетов.

Преимущественно гумусовое ОВ гольчихин-ской свиты (скв. Яковлевская-2) характеризуется кинетическим спектром с максимальным выходом генерации УВ при значении энергии активации больше 60 ккал/моль. В составе УВ-продуктов генерации доля газообразных УВ С1–С5 составляет около 50 %.

Для угля тюменской свиты (скв. Заозерная-1) максимум приходится на значения энергии активации, равные 55–57 ккал/моль. Соотношение групп генерированных УВ существенно отличается от полученных соотношений для баженовской и гольчи-хинской свит повышенным содержанием метана и тяжелых УВ С15+ (см. табл. 2). Последние, образуясь преимущественно на ранних стадиях созревания, сорбируются в породе и в дальнейшем подвергаются вторичному крекингу с образованием метана и легких газообразных УВ. В настоящей статье при лабораторном моделировании генерации УВ вторичный крекинг авторы не учитывали.

Судя по полученным данным, процесс генерации УВ, остановленный в эксперименте при 650 °С, не завершен. При дальнейшем нагреве, особенно это касается материнских пород с гумусовым ОВ, генерация метана и легких газов еще продолжит-

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Табл. 2. Соотношение температуры пиролиза, энергии активации и состава продуктов пиролиза для проанализированных образцов пород

Tab. 2. Correlation of pyrolysis temperature, activation energy and pyrolysis product composition for the analyzed rock samples

|

Образец |

Температура пиролиза, °С |

Энергия активации, ккал/моль |

Коэффициент трансформации (TR), % |

Доля в общем объеме генерированных продуктов, % |

Содержание УВ, отн. % |

|||

|

СН 4 |

С 2 – С 5 |

С 6 – С 14 |

С 15+ |

|||||

|

Скв. Южно-Май-ская-413 2938,50 м J 3 –K 1 bg А 14,63Е + 13 с–1 |

325 |

46 |

1,2 |

0,52 |

3,03 |

26,05 |

59,22 |

11,69 |

|

350 |

47 |

2,9 |

0,76 |

4,77 |

29,08 |

54,33 |

11,83 |

|

|

375 |

49 |

7,9 |

2,36 |

4,57 |

23,19 |

60,20 |

12,03 |

|

|

400 |

51 |

21,4 |

7,15 |

4,59 |

23,35 |

58,53 |

13,53 |

|

|

425 |

53 |

45,0 |

15,87 |

4,67 |

25,63 |

55,66 |

14,04 |

|

|

450 |

55 |

72,8 |

27,63 |

5,10 |

27,37 |

53,89 |

13,64 |

|

|

475 |

57 |

88,6 |

23,30 |

7,83 |

33,78 |

47,37 |

11,01 |

|

|

500 |

59 |

95,3 |

12,43 |

16,45 |

41,98 |

35,30 |

6,27 |

|

|

525 |

61 |

97,4 |

4,33 |

41,95 |

39,97 |

15,70 |

2,39 |

|

|

550 |

63 |

98,7 |

2,64 |

60,46 |

25,11 |

11,28 |

3,16 |

|

|

575 |

65 |

99,3 |

1,32 |

79,98 |

12,32 |

6,69 |

1,00 |

|

|

600 |

66 |

99,6 |

0,79 |

88,92 |

6,20 |

4,17 |

0,72 |

|

|

625 |

68 |

99,9 |

0,56 |

90,61 |

4,61 |

4,21 |

0,57 |

|

|

650 |

70 |

100,0 |

0,33 |

90,03 |

4,77 |

4,69 |

0,51 |

|

|

Итого |

100 |

12,48 |

29,94 |

46,63 |

10,96 |

|||

|

Скв. Верхнесалым-ская-45 2955,70 м J 3 –K 1 bg А 90,78Е + 14 с–1 |

325 |

50 |

0,4 * |

0,33 |

2,17 |

27,11 |

41,95 |

28,78 |

|

350 |

53 |

0,8 * |

0,33 |

3,22 |

33,71 |

44,45 |

18,62 |

|

|

375 |

55 |

1,4 * |

0,58 |

3,12 |

31,18 |

46,90 |

18,80 |

|

|

400 |

57 |

3,1 * |

1,47 |

3,54 |

31,60 |

47,56 |

17,29 |

|

|

425 |

59 |

8,2 * |

4,56 |

3,71 |

31,28 |

50,50 |

14,51 |

|

|

450 |

61 |

22,4 * |

12,94 |

4,79 |

32,05 |

51,16 |

11,99 |

|

|

475 |

63 |

50,7 * |

27,22 |

7,19 |

34,41 |

49,33 |

9,07 |

|

|

500 |

65 |

74,3 * |

24,21 |

16,69 |

41,55 |

36,56 |

5,20 |

|

|

525 |

67 |

87,3 * |

14,17 |

40,06 |

37,63 |

17,76 |

4,54 |

|

|

550 |

69 |

92,1 * |

5,25 |

69,06 |

23,62 |

6,21 |

1,11 |

|

|

575 |

72 |

95,0 * |

3,23 |

86,45 |

10,49 |

2,77 |

0,29 |

|

|

600 |

74 |

97,2 * |

2,53 |

92,75 |

5,04 |

2,02 |

0,20 |

|

|

625 |

76 |

98,9 * |

1,88 |

94,75 |

3,02 |

2,02 |

0,21 |

|

|

650 |

78 |

100,0 * |

1,30 |

94,13 |

3,25 |

2,51 |

0,11 |

|

|

Итого |

100 |

24,32 |

32,98 |

35,51 |

7,18 |

|||

|

Скв. Яковлевская-2 3094,41 м J3–K1gl А 93,32Е + 14 с–1 |

325 |

50 |

1,2 |

0,84 |

3,27 |

24,71 |

46,23 |

25,80 |

|

350 |

53 |

2,5 |

0,89 |

3,78 |

36,27 |

55,52 |

4,43 |

|

|

375 |

55 |

5,4 |

1,98 |

3,72 |

29,08 |

59,87 |

7,34 |

|

|

400 |

57 |

11,2 |

4,14 |

5,05 |

31,53 |

55,10 |

8,32 |

|

|

425 |

59 |

26,6 |

11,78 |

5,38 |

29,12 |

54,60 |

10,90 |

|

|

450 |

61 |

54,4 |

24,96 |

5,67 |

30,70 |

50,57 |

13,05 |

|

|

475 |

63 |

77,2 |

24,95 |

9,60 |

39,75 |

42,75 |

7,90 |

|

|

500 |

65 |

91,3 |

18,12 |

16,85 |

39,93 |

35,31 |

7,91 |

|

|

525 |

67 |

96,1 |

6,64 |

39,00 |

38,44 |

19,79 |

2,76 |

|

|

550 |

69 |

97,5 |

2,04 |

60,14 |

24,74 |

12,68 |

2.44 |

|

|

575 |

72 |

97,6 |

1,30 |

73,81 |

12,88 |

9,17 |

4.14 |

|

|

600 |

74 |

99,1 |

1,06 |

73,05 |

9,31 |

11,34 |

6.30 |

|

|

625 |

76 |

99,6 |

0,73 |

85,00 |

7,55 |

7,45 |

0 |

|

|

650 |

78 |

100,0 |

0,57 |

78,29 |

8,14 |

13,57 |

0 |

|

|

Итого |

100 |

14,46 |

34,08 |

42,41 |

9,05 |

|||

Табл. 2., окончание Tab. 2., end.

|

Образец |

Температура пиролиза, °С |

Энергия активации, ккал/моль |

Коэффициент трансформации (TR), % |

Доля в общем объеме генерированных продуктов, % |

Содержание УВ, отн. % |

|||

|

СН 4 |

С 2 – С 5 |

С 6 – С 14 |

С 15+ |

|||||

|

Скв. Заозерная-1 2745,82 м J2tm А 12,5Е + 13 с–1 |

325 |

45 |

1,3 |

0,84 |

0,75 |

2,48 |

18,72 |

78.05 |

|

350 |

47 |

2,6 |

0,89 |

2,14 |

5,63 |

20,13 |

72.10 |

|

|

375 |

49 |

5,6 |

1,98 |

4,63 |

12,39 |

30,27 |

52.71 |

|

|

400 |

51 |

11,5 |

4,14 |

5,88 |

15,20 |

39,32 |

39.60 |

|

|

425 |

53 |

27,2 |

11,78 |

6,79 |

19,58 |

46,02 |

27.61 |

|

|

450 |

55 |

55,2 |

24,96 |

7,11 |

20,94 |

44,41 |

27.54 |

|

|

475 |

57 |

77,7 |

24,95 |

9,29 |

22,52 |

41,02 |

27.17 |

|

|

500 |

59 |

91,6 |

18,12 |

19,96 |

28,64 |

35,04 |

16.37 |

|

|

525 |

61 |

96,2 |

6,64 |

44,83 |

26,51 |

18,51 |

10.14 |

|

|

550 |

62 |

97,6 |

2,04 |

67,35 |

15,96 |

9,75 |

6.94 |

|

|

575 |

64 |

98,4 |

1,30 |

84,42 |

7,77 |

5,40 |

2.42 |

|

|

600 |

66 |

99,1 |

1,06 |

92,36 |

3,66 |

2,68 |

1.30 |

|

|

625 |

68 |

99,6 |

0,73 |

95,74 |

2,54 |

1,43 |

0.30 |

|

|

650 |

70 |

100,0 |

0,57 |

95,38 |

2,87 |

1,39 |

0.36 |

|

|

Итого |

100 |

20,74 |

20,71 |

35,25 |

23,30 |

|||

*От уровня преобразования образца баженовской свиты из скв. Верхнесалымская-45 (TR = 92 %).

* From the transformation level of the Bazhenov Fm sample from Verkhnesalymskaya-45 well (TR = 92 %).

Рис. 5. Четырехкомпонентные кинетические спектры распределения генерационного потенциала керогена в зависимости от энергии активации

Fig. 5. Four-component kinetic spectra of generation potential distribution as a function of activation energy

Усл. обозначения см. на рис. 4

For Legend see Fig. 4

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

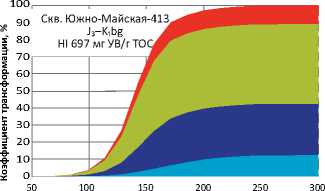

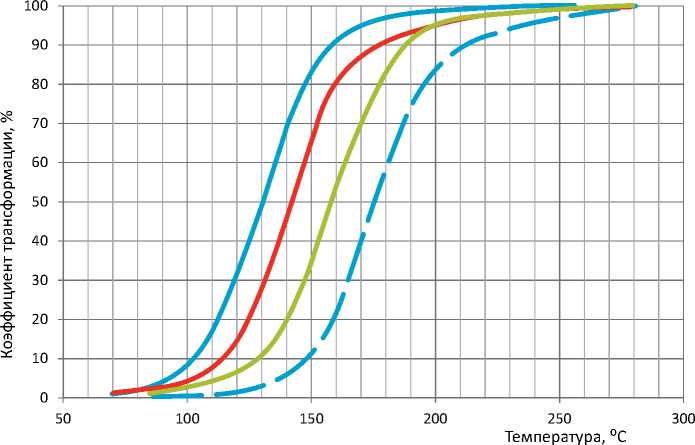

Рис. 6. Результаты моделирования генерации УВ для разновозрастных материнских отложений Западной Сибири Fig. 6. Results of HC generation modelling for heterochronous West Siberian source rocks

Температура, ⁰С

£

90 -

80 -

70 -

150 200 250

Температура, ⁰С

Моделирование генерации УВ проведено для усредненных значений скорости погружения 50 м/млн лет, геотермического градиента 25 °С/км.

Усл. обозначения см. на рис. 4

Modelling of HC generation is conducted for averaged subsidence velocity of 50 m per Ma and geothermal gradient of 25 °С per km.

For Legend see Fig. 4

Рис. 7. Зависимость коэффициента трансформации (TR) ОВ разновозрастных материнских толщ Западной Сибири от температуры вмещающих отложений

Fig. 7. OM transformation ratio (TR) of heterochronous West Siberian source rocks as a function of host formation temperature

0,68 0,83 1,04 1,45 2,35

—I-------1----1—I----1—H---1-----1------1---

0,55 0,76 0,93 1,18 1,87

Отражательная способность витринита, %

1 — J3–K1bg, скв. Южно-Май-ская-413, 2 — J3–K1bg, скв. Верх-несалымская-45, 3 — J3–K1gl, скв. Яковлевская-2, 4 — J2tm, скв. За-озерная-1.

Моделирование генерации УВ проведено для усредненных значений скорости погружения 50 м/млн лет, геотермического градиента 25 °С/км

1 — J3–K1bg, Yuzhno-Maiskaya-413 well, 2 — J3–K1bg, Verkhnesa-lymskaya-45 well, 3 — J3–K1gl, Ya-kovlevskaya-2 well, 4 — J2tm, Zaoz-ernaya-1 well.

Modelling of HC generation is conducted for averaged subsidence velocity of 50 m per Ma and geothermal gradient of 25 °С per km

ся, но их доля в общем объеме образовавшихся УВ будет относительно небольшой — 10–15 % общего объема генерации УВ возникает на градациях АК2– АК3 [13].

Экстраполяция лабораторных результатов на геологические условия

На основе полученных в лабораторных экспериментах результатов термического преобразования керогена разных нефтегазоматеринских пород проведено моделирование генерации УВ при одинаковых средних геологических условиях погружения отложений: скорость погружения 50 м/млн лет с

постоянным геотермическим градиентом 25 °С/км (рис. 6, 7).

Расчетные данные позволяют отметить, что в отложениях баженовской свиты главная фаза не-фтеобразования приурочена к температурному интервалу 90–140 °С, главная фаза газообразования — 140–200 °С. Значительная доля жидких продуктов генерации на ранних этапах деструкции керогена обусловлена достижением энергетического порога реакции распада полимерлипидных молекулярных структур, наиболее распространенных в сапропелевом ОВ [14]. По мере повышения температуры в деструкцию вовлекаются все более и более прочные

GEOCHEMICAL SURVEYS циклические структуры керогена, что приводит к образованию жидких, преимущественно ароматических УВ. К концу главной фазы нефтеобразова-ния масштабы генерации жидких и газообразных УВ становятся близкими.

Для материнских отложений гольчихинской свиты максимальное нефте- и газообразование отмечается при более высоких температурах: главная фаза нефтеобразования — 110–190 °С, главная фаза газообразования — 190–250 °С. Присутствие гумусовых компонентов в составе ОВ приводит к обогащению последнего полиароматическими структурами, требующими бóльших энергий для разрыва химических связей и, соответственно, большего прогрева.

Это относится и к углистому ОВ тюменской свиты, генерация значимых объемов УВ которым фиксируется в интервале температур 115–190 °С. Судя по значительной доле высокомолекулярных УВ в составе продуктов пиролиза данного образца, нефтематеринский потенциал угля не так уж незначителен. Образование более тяжелых УВ-компо-нентов связано с присутствием в рассматриваемом угле значительного количества мацералов липтинитовой группы.

В целом подтверждается, что сапропелевое ОВ баженовской свиты с увеличением глубины погружения (следовательно, повышением температуры) генерирует больше жидких нефтяных УВ и меньше газообразных по сравнению с гумусовым ОВ голь-чихинской и тюменской свит.

Заключение

Разработанная методика расчета многокомпонентных кинетических спектров на основе метода Rock-Eval и пиролитической газовой хроматографии позволяет получить один из важнейших элементов моделирования истории нефтегазообра-зования геологических бассейнов. Кинетические параметры ОВ нефтегазоматеринских толщ влияют

на время начала генерации и напрямую отражают различия в составе и структуре керогенов разных типов. Образцы материнских пород, содержащих кероген разного типа, результаты изучения которых приведены в настоящей статье, подтверждают такие различия. Сапропелевое ОВ баженовской свиты с повышением температуры генерирует больше жидких нефтяных УВ и меньше газообразных по сравнению с гумусовым ОВ гольчихинской и тюменской свит.

С ростом зрелости керогена происходит сдвиг максимума распределения энергий активации в сторону увеличения. Одновременно повышается и значение частотного фактора Аррениуса. Вследствие вовлечения наиболее лабильных компонентов керогена на начальных этапах термической деструкции к концу главной фазы нефтеобразования структура керогена обогащается химическими связями, требующими бóльших энергий для разрыва.

Положение нефтяного окна зависит от кинетики термического разложения ОВ материнских отложений. При равных прочих геологических условиях (скорость погружения, геотермический градиент) различия в распределении энергий активации и соответствующего частотного фактора значительно влияют на расчет времени начала генерации, ее дальнейшую динамику и состав генерируемых УВ.

Изучение кинетики термической деструкции керогена имеет большое практическое и теоретическое значение, поскольку результаты исследований являются необходимым элементом моделирования истории геологического развития и оценки масштабов генерации УВ нефтегазоматеринских отложений любого осадочного бассейна [15, 5]. К актуальным задачам относится также создание банка данных четырехкомпонентных кинетических спектров основных нефтегазоматеринских толщ осадочных бассейнов.