Изучение комплексообразующей способности пектина по отношению к меди и свинцу

Автор: Михеева Лариса Алексеевна, Февралева Марина Анатольевна, Брынских Галина Тимофеевна, Тры Анна Вячеславовна

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Медико-биологические науки

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Сопротивляемость организма к негативным факторам можно повысить лечебно-профилакти- ческим питанием. Пектин является уникальным биологически активным веществом, обладающим радиопротекторными и другими лечебно-профилактическими свойствами. Рядом исследований была подтверждена комплексообразующая способность пектина, основанная на взаимодействии молекулы пектина с катионами тяжелых металлов, что позволило использовать его в качестве детоксиканта при отравлениях солями тяжелых металлов. Цель. Изучение влияния различных факторов на комплексообразующую способность пектина по отношению к меди и свинцу. Материалы и методы. Связывающую способность яблочного пектина различных концентраций (0,5-2,0 %) определяли путем его взаимодействия с растворами солей меди и свинца в кислой и щелочной средах. Растворы выдерживали в термостате, а осадки отделяли фильтрованием. Измерения оптической плотности растворов проводили на спектрофотометре КФК-2МП, по результатам строили градуировочный график зависимости концентрации ионов металлов от оптической плотности. Результаты. В щелочной среде комплексообразующая способность яблочного пектина максимальна по сравнению с кислой средой. Наилучшее комплексообразование происходит при взаимодействии ионов меди и свинца с разбавленными растворами пектинов. Значение концентрации пектинового раствора, при котором происходит максимальное связывание ионов металла, находится в области 0,5±0,1 %. Наибольшее связывание идет в течение 1 ч. Заключение. Природа металла влияет на комплексообразующую способность пектинов, и по активности реакций комплексообразования с пектином ионы меди и свинца можно представить в виде ряда: Сu2+>Pb2+.

Пектин, ионы меди, ионы свинца, комплексообразующая способность

Короткий адрес: https://sciup.org/14113266

IDR: 14113266 | УДК: 547.466:543.544 | DOI: 10.23648/UMBJ.2017.26.6225

Текст научной статьи Изучение комплексообразующей способности пектина по отношению к меди и свинцу

Введение. В современном мире проблема ограничения неблагоприятных воздействий окружающей среды на организм становится все более актуальной. Наиболее простым и действенным методом сохранения здоровья является лечебно-профилактическое питание, позволяющее повысить сопротивляемость организма к негативным факторам. Проблема рационального питания особенно актуальна для людей, работающих во вредных условиях труда, подверженных действию ионизирующего излучения вследствие инкорпорации радионуклидов, а также по- стоянно проживающих в экологически неблагоприятных условиях.

В связи с этим все более привлекательным становится пектин – уникальный биологически активный продукт, обладающий ра-диопротекторными и другими лечебнопрофилактическими свойствами. К преимуществам пектина относится также многообразное, недорогое и доступное сырье, из которого его можно получить.

Благодаря природному происхождению и уникальным свойствам пектин и пектинсодержащие продукты, не имеющие полноцен- ных заменителей, завоевали прочное место в современной технологии пищевой промышленности и некоторых областях медицины [1].

По международной классификации пектиновые вещества зарегистрированы под номером Е 440 и вошли как одна из главных пищевых добавок в очень широкий ассортимент продуктов питания, выпускаемых во всех странах Европы и США (кондитерские, молочные, хлебобулочные и консервные изделия). Согласно рекомендациям Минздрава России, суточное потребление пектина в лечебно-профилактических целях должно составлять 2–4 г [2].

Несмотря на постоянно растущую потребность в пектине, особенно в условиях осложненной экологической обстановки, в России в настоящее время имеются лишь опытные производства по его изготовлению. В связи с этим потребности страны полностью удовлетворяются за счет импорта данного продукта.

Структура пектина была установлена только в первой половине XX в., но задолго до этого достаточно быстро были выявлены многие его ценнейшие свойства. В середине XIX в. рядом исследователей (Браконно, Фе-ленберг, Стейвер, Ольсен) была открыта и экспериментально подтверждена способность яблочного пектина связывать ионы тяжелых металлов, что позволило использовать его в качестве детоксиканта при отравлениях солями тяжелых металлов [3]. Исследования по изучению химических, биохимических свойств этого удивительного вещества не прекращаются и по сей день.

Основной объем исследовательских работ промышленной токсикологии по практическому использованию пектина и пектино-продуктов посвящен изысканию методов обезвреживания токсических веществ, попавших в организм человека, и быстрого их выведения из него [4, 5]. Следует заметить, что комплексообразующая способность пектинов, основанная на взаимодействии молекулы пектина с катионами тяжелых металлов, является одним из важнейших свойств пектиновых веществ.

Цель исследования. Изучение комплексообразующей способности пектиновых веществ по отношению к меди и свинцу и исследование влияния различных факторов на комплексообразующие свойства пектина.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:

-

1. Исследовать влияние природы металла на комплексообразующую способность пектина.

-

2. Определить влияние pH среды на комплексообразующую способность пектина.

-

3. Установить влияние концентрации пектина на комплексообразующую способность пектина.

-

4. Исследовать влияние времени на комплексообразующую способность пектина. Материалы и методы. Для исследования был взят яблочный пектин, полученный Всероссийским научно-исследовательским институтом консервной и овощесушильной промышленности (ВНИИКОП).

Концентрацию пектина варьировали в диапазоне 0,5–2,0 %. Связывающую способность определяли путем взаимодействия 15 мл раствора пектина с 4 % растворами солей меди и свинца; объем осаждающего реагента изменяли от 5 до 15 мл при увеличении концентрации пектина от 0,5 до 2,0 %. Исследования проводили в кислой и щелочной средах. Растворы выдерживали в термостате в течение 30 мин и 1 ч и при разных температурах (20, 37 °С). Полученные осадки отделяли фильтрованием, затем производили измерения оптической плотности растворов на стектрофотометре КФК-2МП.

Определение оптической плотности оставшихся ионов меди в растворе после образования комплекса с пектином проводили при длине волны 720 нм. Для соответствующих измерений оставшихся ионов свинца после образования комплекса с пектином использовали длину волны 570 нм. Предварительно построили градуировочный график зависимости концентрации ионов меди и свинца от оптической плотности. По найденным нами оптическим плотностям определили их концентрации в растворах. По разности взятого исходного количества меди или свинца и не связавшихся в комплекс их ионов определили, сколько миллиграммов металла связывается с пектином. По этим данным построили графики зависимости массы (в мг) связанного металла на грамм пектина от объема раствора соли CuSO4×5H2O или Pb(NO3)2.

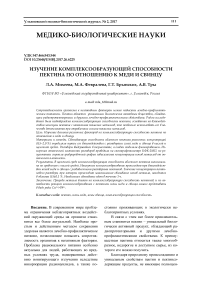

Результаты и обсуждение. В результате эксперимента было установлено, что минимально необходимое время связывания пектина в комплекс с медью составляет 1 ч. Результаты связывания пектина с медью в кислой и щелочной средах представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Связавшиеся ионы меди с 0,5 % раствором пектина в кислой среде

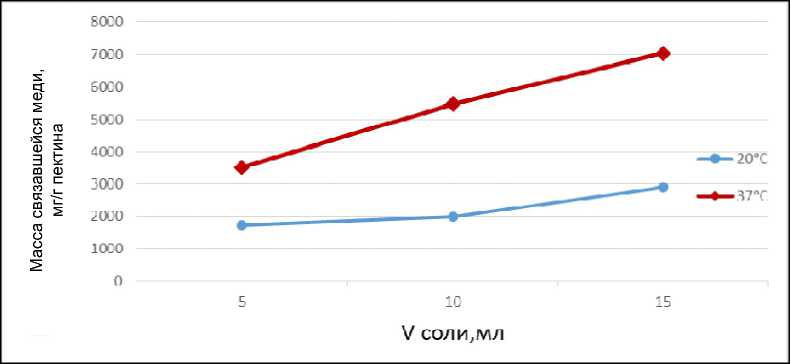

Рис. 2. Связавшиеся ионы меди с 0,5 % раствором пектина в щелочной среде

Из полученных графиков видно, что наилучшее связывание пектина происходит при температуре 37 °С.

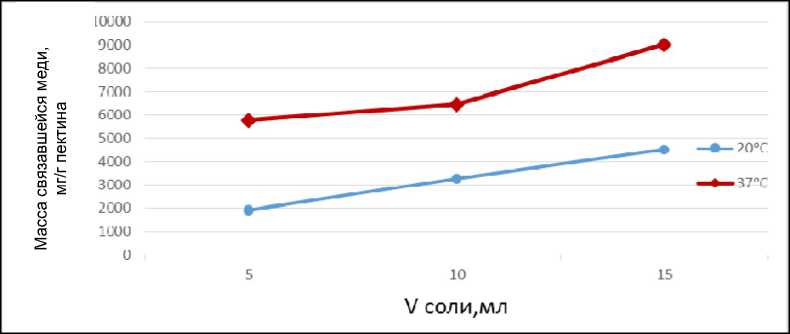

Далее сравнили результаты связывания ионов меди пектином в течение 1 ч при температуре 37 °С в кислой и щелочной средах (рис. 3).

Из графика, представленного на рис. 3, видно, что наилучшее связывание пектина в комплекс с ионами меди происходит в щелочной среде.

Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что наибольшее связывание пектина с медью в комплекс происходит в щелочной среде в течение 1 ч при температуре 37 °С. Было установлено, что пектин с медью образует комплекс состава 10:1 (одна молекула меди на десять моносахаридных фрагментов).

Рис. 3. Связавшиеся ионы меди с 0,5 % раствором пектина в кислой и щелочной средах

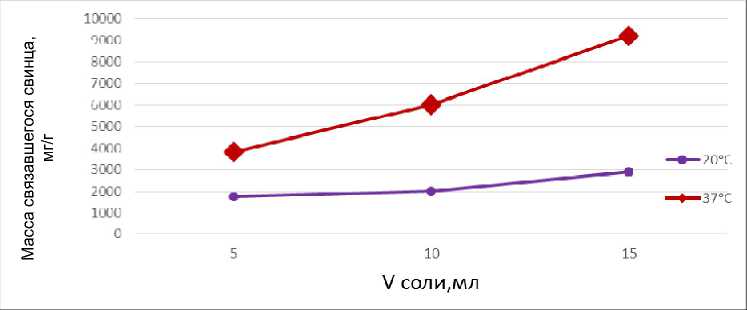

Рис. 4. Сравнение связавшихся ионов свинца с 0,5 % раствором пектина в кислой среде в течение 1 ч при температурах 20 и 37 °С

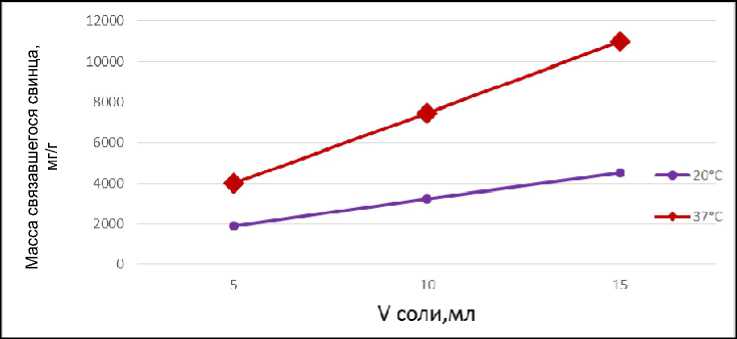

Рис. 5. Связавшиеся ионы свинца с 0,5 % раствором пектина в щелочной среде

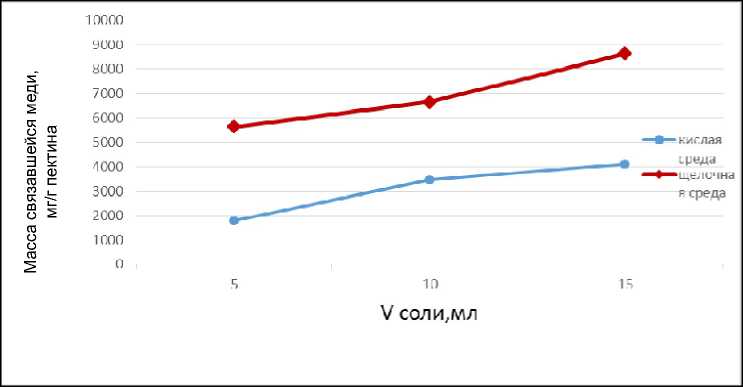

Экспериментальные данные показывают, что максимальное связывание свинца происходит при концентрации пектина 0,5 % в кислой и щелочной средах. По этим данным по- строили графики зависимости массы (в мг) связанного металла на грамм пектина от объема раствора соли Pb(NO3)2. В результате установили, что минимальное время связыва- ния пектина в комплекс со свинцом составляет 1 ч.

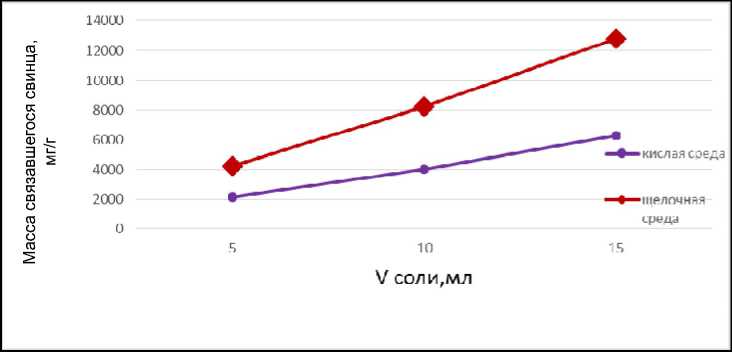

Результаты связывания пектина с ионами свинца в кислой и щелочной средах пред- ставлены на рис. 4 и 5. Далее сравнили результаты связывания ионов свинца пектином в течение 1 ч при температуре 37 °С в кислой и щелочной средах (рис. 6).

Рис. 6. Сравнение связавшихся ионов свинца с 0,5 % раствором пектина в кислой и щелочной средах при температуре 37 °С

По результатам экспериментальных данных можно сделать вывод о том, что наибольшее связывание пектина с ионами свинца происходит в щелочной среде в течение 1 ч при температуре 37 °С. Было установлено, что пектин со свинцом образует комплекс состава 6:1 (одна молекула свинца на шесть моносахаридных фрагментов).

Заключение. Таким образом, в ходе проделанной работы была определена зависимость комплексообразующей способности пектина от рН среды, в которой происходит связывание «металл – пектин». Показано, что в щелочной среде комплексообразующая способность максимальна по сравнению с ки- слой средой. Установлено, что наилучшее комплексообразование происходит при взаимодействии ионов меди и свинца с разбавленными растворами пектинов. Значение концентрации пектинового раствора, при котором происходит максимальное связывание ионов металла, находится в области 0,5±0,1 %. Установлено, что наибольшее связывание идет в течение 1 ч. Показано, что природа металла влияет на комплексообразующую способность пектинов и по активности реакций комплексообразования с пектином ионы меди и свинца можно представить в виде ряда: Сu2+>Pb2+.

Список литературы Изучение комплексообразующей способности пектина по отношению к меди и свинцу

- Новосельская И.Л., Воропаева Н.Л. Пектин. Тенденции научных и прикладных исследований. Химия природных соединений. 2000; 1: 3-11.

- Голубев В.Н., Шелухина Н.П. Пектин: химия, технология, применение. М.; 1995. 390.

- Михеева Л.А. Получение и некоторые химические свойства пектинов растений рода амарант: дис.. канд. хим. наук. Ульяновск; 2001. 205.

- Голубев В.Н., Чичева-Филатова Л.В., Шленская Т.В. Пищевые и биологически активные добавки. М.: Издательский центр «Академия»; 2003. 208.

- Ильина И.А. Научные основы технологии модифицированных пектинов. Краснодар; 2001. 312.