Изучение корневых систем древесных растений методом среза (на примере корневых систем липы мелколистной)

Автор: Сейдафаров Р.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Растениеводство

Статья в выпуске: 5, 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучены особенности формирования корневых систем липы мелколистной методом среза в условиях нефтехимического загрязнения Уфимского промышленного центра. Показано, что метод среза позволяет проследить лишь общие особенности расположения корней по профилю почвы и не может быть рекомендован для детального изучения корневых систем.

Корневые системы, метод среза, скелетные корни, полускелетные корни, поглощающие корни, фракционный состав корневой системы

Короткий адрес: https://sciup.org/14083057

IDR: 14083057 | УДК: 58.087

Текст научной статьи Изучение корневых систем древесных растений методом среза (на примере корневых систем липы мелколистной)

Введение. В индустриальной дендроэкологии для изучения особенностей формирования и строения корневых систем древесных растений применяют три метода количественного учета: бура, среза и монолитов [3]. Метод монолитов (раскопка почвенных траншей, последующее извлечение моноблоков почвы с корнями объемом 1000 см3 в количестве не менее 100 шт. с последующей отмывкой корней, определением длины и массы корней) является наиболее точным, активно используется для характеристики подземных вегетативных органов [8]. Однако избыточная трудоемкость не позволяет использовать данный метод при необходимости быстрого получения результатов. Соответственно, актуальным является вопрос о целесообразности использования двух других методов, в частности метода среза, при исследовании корневых систем.

Ранее методом монолитов были получены количественные данные, характеризующие особенности формирования корневых систем липы мелколистной ( Tilia cordata Mill.) приспевающего (31–40 лет) возраста в условиях нефтехимического загрязнения Уфимского промышленного центра. Было установлено, что при усилении промышленного загрязнения происходит увеличение корненасыщенности почвы, а также – изменение фракционного состава корневой системы. Последнее выражается в увеличении доли поглощающих (менее 1 мм в диаметре) и скелетных (более 3 мм в диаметре) корней на фоне уменьшения процентного содержания полускелетных (от 1 до 3 мм в диаметре) корней [6].

Соответственно, при оценке эффективности использования метода среза принципиальным является вопрос о соответствии результатов, полученных методом среза, результатам, полученным при использовании метода мнолитов. В качестве объектов исследования, руководствуясь полученными ранее данными, были выбраны насаждения липы мелколистной приспевающего возраста.

Цель исследования – изучить особенности формирования корневых систем липы мелколистной в условиях промышленного загрязнения методом почвенного среза.

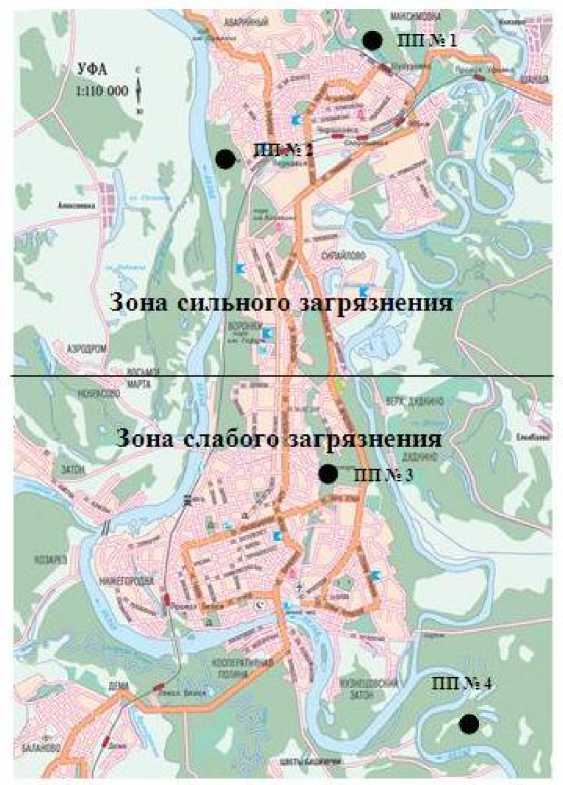

Материал и методы исследований. Районом исследования служил Уфимский промышленный центр (УПЦ). Уфимский промышленный центр относится к крупным промышленным конгломератам Предуралья, где имеет место смешанный тип загрязнения окружающей среды со значительной долей углеводородной составляющей [2]. В северной части района исследования преобладают серые лесные и темно-серые лесные почвы. Последние приурочены к выровненным поверхностям водоразделов. На склонах водоразделов, на вершинах холмов располагаются темно-серые лесные остаточно-карбонатные почвы. В южной и югозападной частях встречаются преимущественно черноземы типичные и черноземы выщелоченные. В массивы черноземов иногда вклиниваются небольшими участками темно-серые лесные почвы. Материнские горные породы представлены делювием либо смешанной формой делювия и элювия. В речных долинах имеют место почвообразующие породы аллювиального и алювиально-делювиального происхождения [4].

В начале проведено рекогносцировочное обследование территории УПЦ [3]. Возраст деревьев определялся по общепринятым дендрхронологическим методикам [1]. Далее в древостоях липы мелколистной приспевающего взраста заложены пробные площади, расположенные в зоне сильного и слабого загрязнения и охватывающие как водораздельное плато, так и пойму. На нижерасположенном рисунке пунсонами обозначены районы локализации пробных площадей. Геоморфлогическая привязка пробных площадей (ПП) следующая: ПП № 1 и 3 – водораздельное плато, ПП № 2 и 4 – пойма (рис. 1). В последнем случае имеется в виду так называемая высокая пойма, которая не подвергается регулярному затоплению паводковыми водами.

Рис. 1. Район исследования и расположение пробных площадей

Закладка пробных площадей проводилась согласно стандартным и общепринятым методикам [3].

Изучение корневых систем проводилось на модельных деревьях, отобранных на основе первичных таксационных характеристик: высоты дерева, диаметра и объема ствола [7]. В каждой пробной площади было отобрано 4 модельных дерева, у которых изучались корневые системы методом среза.

Для изучения корневых систем липы мелколистной методом среза закладывались почвенные траншеи [3]. Траншеи закладывались перпендикулярно направлению роста горизонтальных корней на расстоянии 70 см от ствола, без учета сторон горизонта. Все почвенные разрезы имели одинаковые размеры 1,0х1,0 м.

Ближайшая к стволу дерева стенка почвенного разреза выравнивалась и делилась на квадраты 10х10 см при помощи веревок. Затем производился подсчет количества выходов корней на стенке почвенной траншеи (шт/м2). Корни делились на три фракции: поглощающие (менее 1 мм в диаметре), полускелетные (от 1 до 3 мм) и скелетные (более 3 мм) [5].

Полученные результаты обрабатывались общепринятыми статистическими методами с применением программы Excel 7.0.

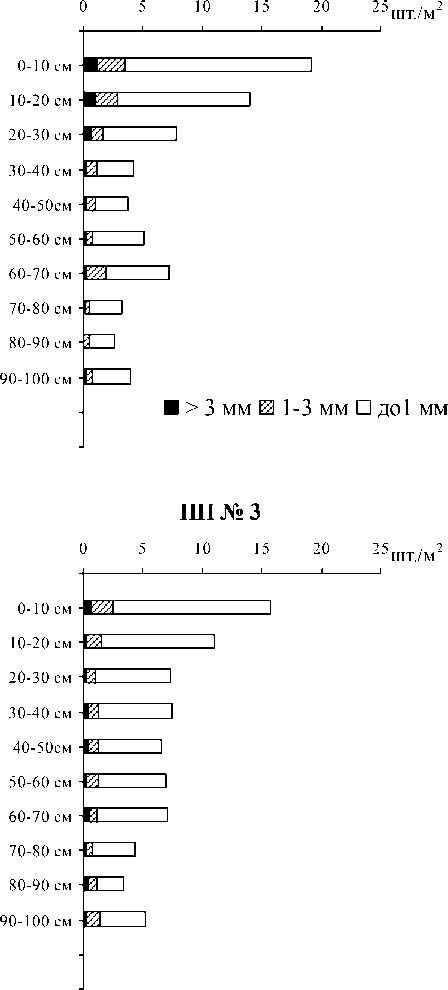

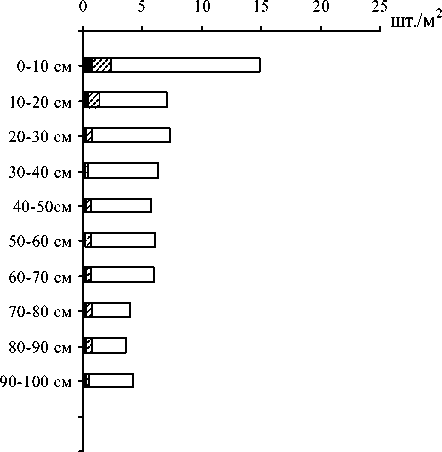

Результаты исследования. Количественные данные, полученные методом почвенного среза, показывают, что невозможно однозначно оценить влияние усиления загрязнения и положения в рельефе на общую (суммарное количество выходов корней всех фракций) корненасыщенность почвы (рис. 2).

ПП № 1

ПП № 2

ПП № 4

Рис. 2. Количество выходов корней липы мелколистной на стенке почвенных траншей в условиях Уфимского промышленного центра

В условиях водораздельного плато при увеличении техногенной нагрузки происходит незначительное снижение общего количества выходов корней на стенках почвенных траншей (711 шт/м2 в зоне сильного загрязнения и 738 шт/м2 в зоне слабого загрязнения). В условиях пойменного рельефа, напротив, наблюдается заметное увеличение анализируемого параметра при переходе от зоны слабого загрязнения к зоне сильного (749 и 650 шт/м2 соответственно).

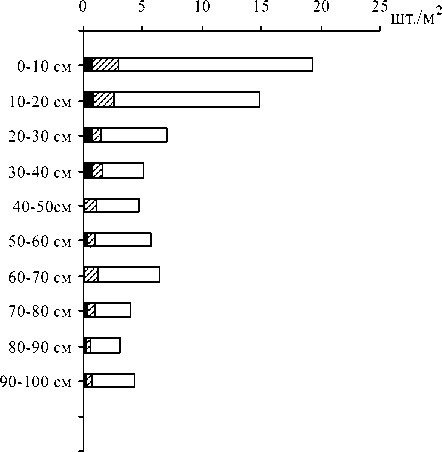

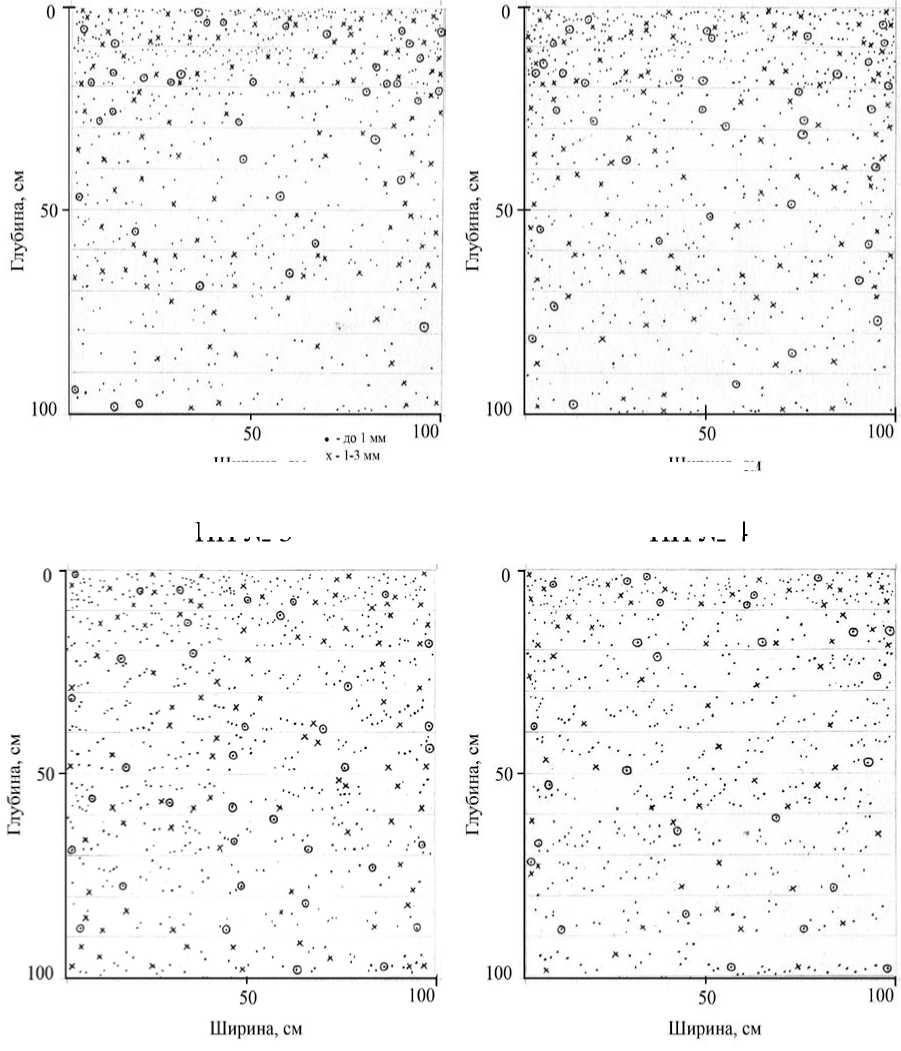

Таким образом, в зоне сильного загрязнения общая корненасыщенность почвы выше в пойме, а в зоне слабого – на водораздельном плато. При усилении загрязнения происходит увеличение разницы в количестве выходов корней на стенках почвенных траншей на плато и в пойме (рис. 3).

ПП № 1

ПП № 2

Рис. 3. Размещение горизонтальных корней липы мелколистной по профилю почвы в условиях Уфимского промышленного центра

Ширина, см

ПП № 3

Q - более 3 мм

Ширина, см

ПП № 4

Максимальное количество выходов корней (сумма всех фракций) вне зависимости от уровня загрязнения и положения в рельефе наблюдается в горизонте 0–10 см: ПП № 1 – 19,2 шт/м2; ПП № 2 – 18,5 шт/м2; ПП № 3 – 15,7 шт/м2; ПП №4 – 14,8 шт/м2.

Основное количество выходов корней приурочено к двум верхним слоям почвы (0–20 см): ПП № 1 – 332 шт/м2 (47,2 %); ПП № 2 – 333 шт/м2 (45,6 %); ПП № 3 – 267 шт/м2 (35,6 %); ПП № 4 – 218 шт/м2 (33,5 %).

Сравнение насыщенности почвы корнями показывает, что в условиях максимального загрязнения насыщенность верхнего (0–30 см) слоя почвы корнями выше таковой зоны слабого загрязнения. В более глубоких слоях (30–100 см) имеет место противоположная ситуация. Загрязнение влияет на характер распределения корней по профилю почвы независимо от геоморфологических условий произрастания. На глубине 0–20 см корнена-сыщенность почвы в зоне сильного загрязнения заметно превосходит таковую зоны слабого. На указанной глубине прослеживаются основные различия в общем количестве выходов корней между зонами загрязнения (4,0–5,4 шт/м2). На остальных глубинах (20–100 см) различия не столь существенны (0,25–1,95 шт/м2).

Сравнительный анализ фракционного состава корней показывает, что водораздел зоны сильного загрязнения характеризуется по сравнению с таковым зоны слабого большей долей полускелетных (16,1 и 12,8 % соответственно) и меньшей – поглощающих (78,8 и 81,6 %) и скелетных (5,1 и 5,6 % корней). В пойме имеет место следующая картина: в зоне сильного загрязнения доля поглощающих корней меньше (80,1 и 86,9% по зонам загрязнения соответственно), а полускелетных (14,5 и 8,8 %) и скелетных (5,6 и 4,3%) – больше. В зоне сильного загрязнения при смене положения в рельефе с плато на пойму уменьшается доля полускелетных корней, а доля поглощающих и скелетных – увеличивается. В зоне слабого загрязнения при аналогичной смене положения в рельефе увеличивается доля поглощающих корней на фоне уменьшения процентного содержания полускелетных и скелетных корней.

Обсуждение результатов исследования. Ранее с ипользованием метода монолитов было установлено, что при усилении загрязнения имеет место увеличение массы и длины корней вне зависимости от гео-морфлогических условий произрастания. Данные же метода среза позволяют сделать подобный вывод только в условиях водораздельного плато. Также метод монолитов однозначно позволяет сделать вывод об увеличении доли поглощающих скелетных корней на фоне уменьшения таковой полускелетных. Данные метода среза часто портиворечат этим особенностям: так, при усилении загрязненияв условиях водораздельного плато, согласно результатам, полученным данным методом, наблюдается увеличение доли полус-келетных корней и уменьшение доли поглощающих и скелетных; в условиях пойменного рельефа увеличивается доля полускелетных и скелетных корней, а доля поглощающих – уменьшается.

Из всех исследованных фракций корневой системы липы мелколистной наибольшее количество совпадений при оценке влияния на нее уровня загрязнения наблюдается в отношении самых тонких, или поглощающих корней. Оба метода показывают большую, в сравнении с водораздельным плато, насыщенность почвы корнями данной фракции в пойме зоны сильного загрязнения и меньшую – в зоне слабого загрязнения.

Указанные противоречия, по-видимому, связаны с специфическим характером метода среза: производится подсчет только тех корней, которые располагаются в почве перпендикулярно к стволу или незначительно отлоняются от перпендикулярного направления роста. В то же время корни, расположенные параллельно стенке траншей, не попадают под подсчет количества выходов.

Таким образом, метод среза позволяет проследить лишь общий план строения корневой системы, но не детально ее охарактеризовать.

Выводы

-

1. Невозможно сделать однозначный вывод о характере влияния фактора усиления загрязнения на общую корненасыщенность почвы: на водоразделе количество выходов корней на стенках почвенных траншей больше в зоне слабого загрязнения, в пойме имеет место противоположная ситуация.

-

2. Основное количество выходов корней всех фракций приурочено к верхним слоям почвы.

-

3. Наиболее чувствительны к комплексному влиянию изменения уровня загрязнения и местоположения в рельефе поглощающие, или сосущие, корни.

-

4. При усилении промышленного загрязнения происходит уменьшение удельной доли поглощающих, увеличение удельной доли полускелетных и скелетных корней.

-

5. Метод среза не может быть рекомендован в качестве основного метода изучения особенностей формирования корневых систем древесных растений.