Изучение костной регенерации при проведении чрескостных элементов через акупунктурные точки методом гаммасцинтиграфии в эксперименте

Автор: Пусева Марина Эдуардовна, Михайлов Иван Николаевич, Лебединский Владислав Юрьевич, Верхозина Татьяна Константиновна, Селиверстов Павел Владимирович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель. Изучить возможность использования гаммасцинтиграфии для оценки васкуляризации и формирования костной ткани в зоне регенерата для определения правильного темпа дистракции, сроков фиксации костных отломков и изучения эффективности влияния стимуляции БАТ на регенераторный процесс. Материалы и методы. В эксперименте с использованием гаммасцинтиграфии изучали особенности васкуляризации, формирования и ремоделирования костного вещества дистракционного регенерата костей предплечья у кроликов при проведении чрескостных элементов через акупунктурные точки. Удлиняли одно из предплечий по методу Илизарова на 10 мм. Результаты. Показано, что длительное раздражение акупунктурных точек введенными чрескостными элементами приводит к ускорению васкуляризации регенерата и интенсификации образования костного вещества, которые по своим характеристикам наиболее близки к параметрам структур у интактных животных. Заключение. Полученные результаты исследования с использованием гаммасцинтиграфии дистракционного костного регенерата костей предплечья являются объективным показателем оценки его васкуляризации, по которым можно в совокупности с известными способами (рентгенография и МСКТ) оценить степень зрелости регенерата и процесса остеообразования.

Акупунктурные точки, костный дистракционный регенерат, денситометрия, мскт

Короткий адрес: https://sciup.org/142121828

IDR: 142121828 | УДК: [615.814.1:616.71-003.93:771.534.531]-092.9 | DOI: 10.18019/1028-4427-2015-2-57-64

Текст научной статьи Изучение костной регенерации при проведении чрескостных элементов через акупунктурные точки методом гаммасцинтиграфии в эксперименте

Исследования, проведенные в РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илизарова, позволили изучить особенности формирования и органотипическую перестройку костного регенерата. Известно, что на протяжении всего периода дистракции в центральной части регенерата сохраняется соединительнотканная прослойка, на основе которой идет рост костных клеток [1, 5, 6, 7, 15, 19, 20]. Активность остеогенеза определяется состоянием этой зоны и зависит от комплекса биологических и механических факторов, составляющих основу метода Илизарова. Анализ специальной литературы показал, что в последние десятилетия отмечается тенденция оптимизации чре-скостного метода путем исключения недостатков и поиска новых преимуществ наружной фиксации [2, 7, 9].

Кроме того, известны способы стимуляции регенерации костной ткани в зоне дистракционного регенерата с использованием акупунктуры [3, 4, 8, 9, 14, 16]. Часть из них предполагают использование регулярных сеансов электроакупунктуры с применением специальной электроаппаратуры. Л.Н. Соломин в 2007 году предложил способ стимуляции перестройки дистракционного регенерата [16]. Недостатком этого метода является то, что при неблагоприятном влиянии чрескостных элементов на биологически активные точки (БАТ) или меридианы возможно возникновение острого или обострения хронических заболеваний различных органов и систем. Эта проблема была решена новым способом, предложенным в 2008 году М.Э. Пусевой и соавт. [14].

Однако оценка состояния костного регенерата, проводимая с использованием современных методов исследования (МСКТ с денситометрией, рентгенографии), только по его размеру, интенсивности тени и плотности костной ткани не даёт однозначных критериев зрелости костной ткани. Основным недостатком этих методов является невозможность определения васкуляризации тканей, по степени которой можно судить о зрелости регенерата, в частности, на этапах удлинения трубчатых костей [5, 17, 18].

Возможность использования гаммасцинтиграфии для оценки не только васкуляризации, но и формирования костной ткани в зоне регенерата может позволить определить правильный темп дистракции, а самое главное, сроки фиксации костных отломков и оценить эффективность регенераторного процесса при стимуляции БАТ. Этой проблеме и было посвящено проводимое экспериментальное исследование на кроликах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Содержание животных, оперативные вмешательства и эвтаназию осуществляли согласно требованиям приказа МЗ СССР № 755 от 12.08.1977 г., а также руководствуясь требованиями, изложенными в «Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях» с соблюдением этических норм и гуманного отношения к объектам изучения [17].

Критерии включения животных в эксперимент: кролики (Oryctoiaguscuniculis) – класс млекопитающих (Mammalia), отряд грызунов (Rodentia), семейство заячьих (Leporidae), порода Шиншилла. Животные стандартизированы по полу (мужской), по возрасту (6-7 мес.), весу 3,0 (2,895-3,000) кг, длине предплечья 7,15 (7,0-7,2) см. Из особенностей строения скелета предплечья кролика следует отметить, что лучевая и локтевая кости между собой соединены межкостной мембраной, которая по плотности близка к костной ткани. Движений относительно друг друга в сочленениях нет [10].

Прооперировано 28 животных по методу Г.А. Илизарова. Дистракцию начинали выполнять на 5 сутки со дня операции с темпом 1 мм в сутки дискретно во времени (0,25 мм × 4 раза в сутки). Продолжительность дистракции составляла 10 суток. Сроки фиксации костных отломков (10 и 20 суток) выбраны в соответствии с данными литературы [6].

В соответствии с задачами эксперимента животные разделены на 2 группы, равные по количеству (14) животных. Проведено 2 серии опытов (табл. 1).

Животным первой группы выполняли чрескост-ный остеосинтез с проведением спиц вне акупунктурных точек (группа «вне БАТ»).

Животным второй группы выполняли чрескост-ный остеосинтез с проведением спиц через акупунктурные точки (группа «через БАТ»).

Всем животным были выполнены на различных сроках эксперимента (до операции, после операции, 10 сутки дистракции, 10 и 20 суток фиксации в АВФ) рентгенографическое исследование передней конечности кролика, мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), гаммасцинтиграфия.

Рентгенографию проводили в специальном кабинете, отвечающем требованиям ГОСТа, на аппарате ЕДР 750Б при напряжении 45 кВ и фокусном расстоянии до изучаемого объекта 100 см, экспозиции – 50 mAs в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (прямой и боковой проекциях).

Для детального изучения взаимоотношений костных отломков и структуры дистракционного регенерата выполняли мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) на компьютерном томографе фирмы Siemens SOMATOM в режиме 64 среза. При выполнении денситометрии определяли размер и плотность дистракционного костного регенерата в 9 точках пересечения соответствующих линий, полученные результаты описаны в более ранних публикациях [11, 12, 13].

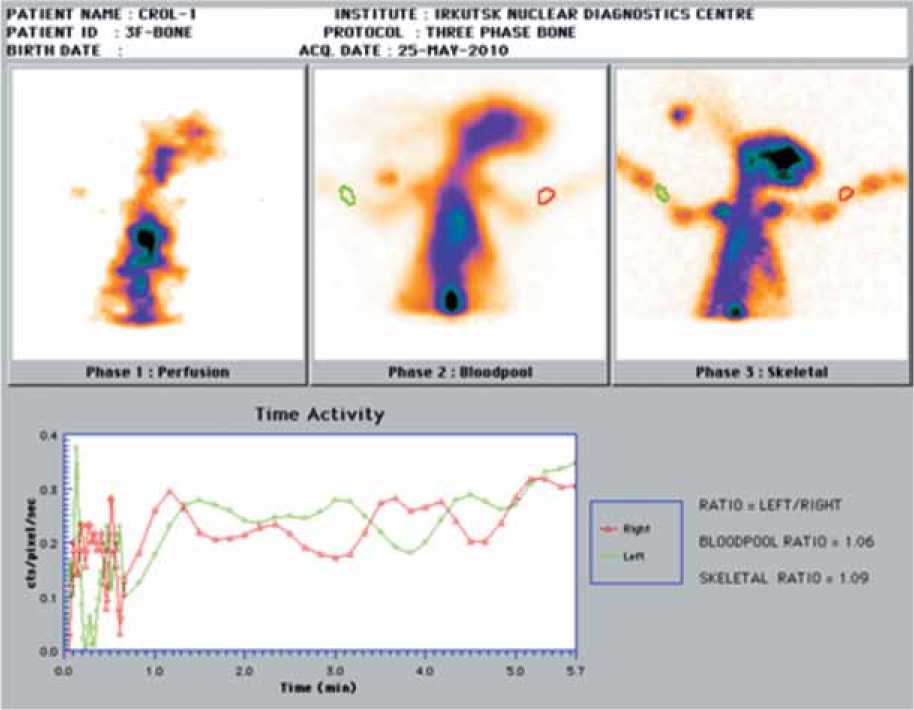

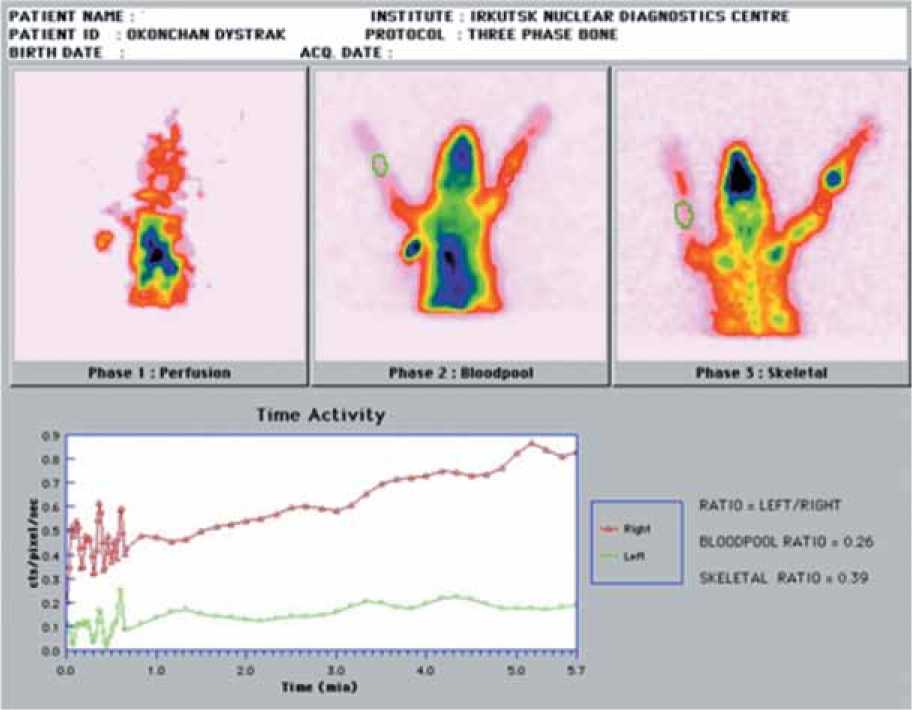

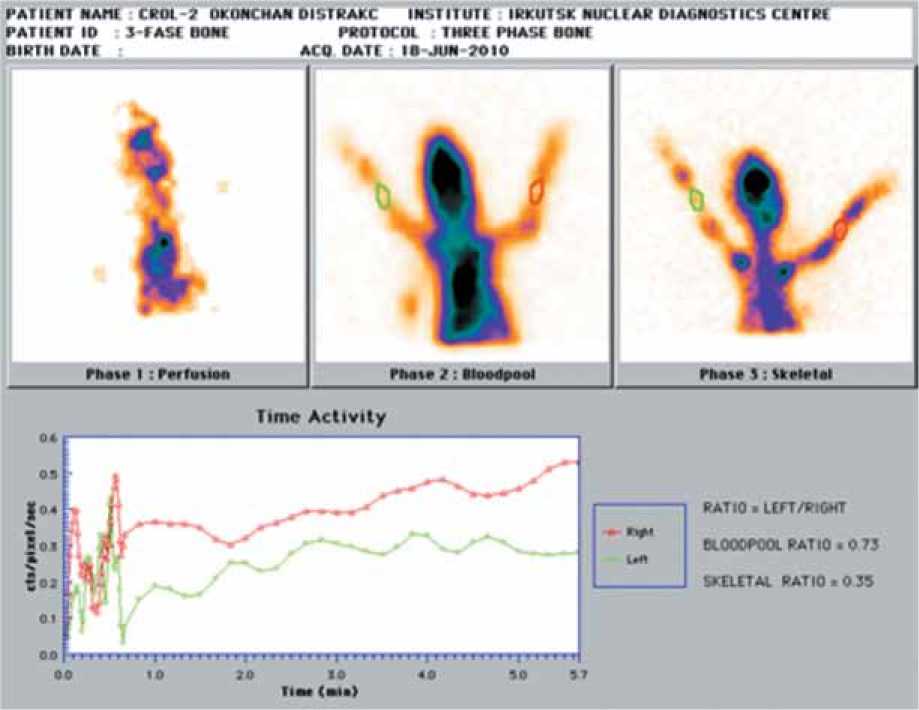

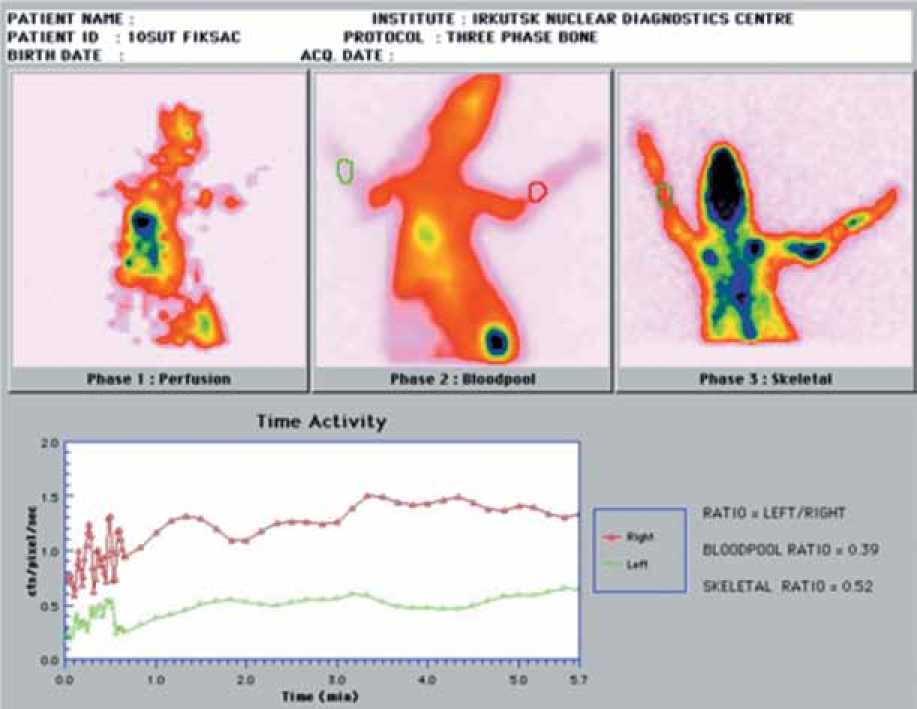

Также всем животным проводили гаммасцинтигра-фию по описанной ниже методике (рис. 1).

При проведении сцинтиграфии в кровь животного вводился технефор (0,5 мл вещества) с радиоактивной меткой (Технеций 99М), с активностью 1-15 МБК, который по сосудистому руслу распространяется по организму и избирательно накапливается в костной ткани. Накопление регистрировалось детектором (кристалл NaI) гамма-камеры «DiACAM» (Simenes. Германия). Постпроцессинговая обработка программой «1,2,3 Fase Bone ICON» (Simenes. Германия) создаёт изображение скелета в интересующей области. Первые две фазы позволяют судить о кровоснабжении костного регенерата, а третья фаза – «скелетного накопления» – говорит о захвате радиофармпрепарата. Зонами интереса являлись область регенерата оперированной конечности и симметрично соответствующая ему область интактной конечности, которая исследуется в две фазы кровотока и фазу скелетного накопления. При помощи программного обеспечения производилась математическая обработка полученных результатов, где единицей измерений была «дельта» – это отношение количества накопленного препарата в интактной кости к значениям в области регенерата. Значение «дельты» до операции в первые две фазы в среднем составило 0,96 (0,93 – 1,06), в скелетной фазе в то же время – было равно 1,03 (0,92 – 1,09) (табл. 2).

Таблица 1

Распределение экспериментальных животных по срокам и сериям исследования

|

Номер группы и количество животных |

Начало дистракции (сутки от дня операции) |

Темп и срок дистракции (мм в сутки/кол-во сут.) |

Фиксация (дни/к-во) |

|

|

10 сут. |

20 сут. |

|||

|

I группа – вне БАТ (n=14) |

5 |

1/10 |

N=7 |

N=7 |

|

II группа – через БАТ (n=14) |

5 |

1/10 |

N=7 |

N=7 |

Таблица 2

Сравнительная характеристика показателей сцинтиграфии

|

До операции |

Дистракция 10 суток |

Фиксация 10 суток |

Фиксация 20 суток |

||

|

Скелет |

Группа «вне БАТ» |

1,03 (0,92-1,09) |

0,39 (0,36-0,44) р = 0,012 |

0,50 (0,42-0,64) р1 = 0,013 р = 0,036 |

0,77 (0,60-0,83) р = 0,030 р1 = 0,069 |

|

Группа «через БАТ» |

0,96 (0,93-1,06) Р2 = 0,091 |

0,73 (0,64-0,88) р1= 0,77; р2 = 0,018 |

0,935 (0,685-1,29) р = 0,575; р = 0,093; 1 р2 = 0,036 |

1,385 (1,17-1,575) р = 0,289; р = 0,013; р2 = 0,1012 |

|

|

Кровь |

Группа «вне БАТ» |

1,03 (0,92-1,09) |

0,47 (0,43-0,58) р1 = 0,025 |

0,55 (0,43-0,59) р1 = 0,025; р = 0,612 |

0,48 (0,45-0,54) р = 0,726; р1 = 0,028 |

|

Группа «через БАТ» |

0,96 (0,93-1,06) р2 = 0,091 |

1,13 (0,94-1,29) р1 = 0,013; р2 = 0,012 |

1,55 (1,165-2,11) р = 0,036; р = 0,013; р = 0,1012 |

1,89 (1,47-2,07) р = 0,724; р = 0,013; р = 0,1012 |

|

Примечание: р – с предыдущим этапом; р1 – с начальным этапом; р2 – значимость различий между группами.

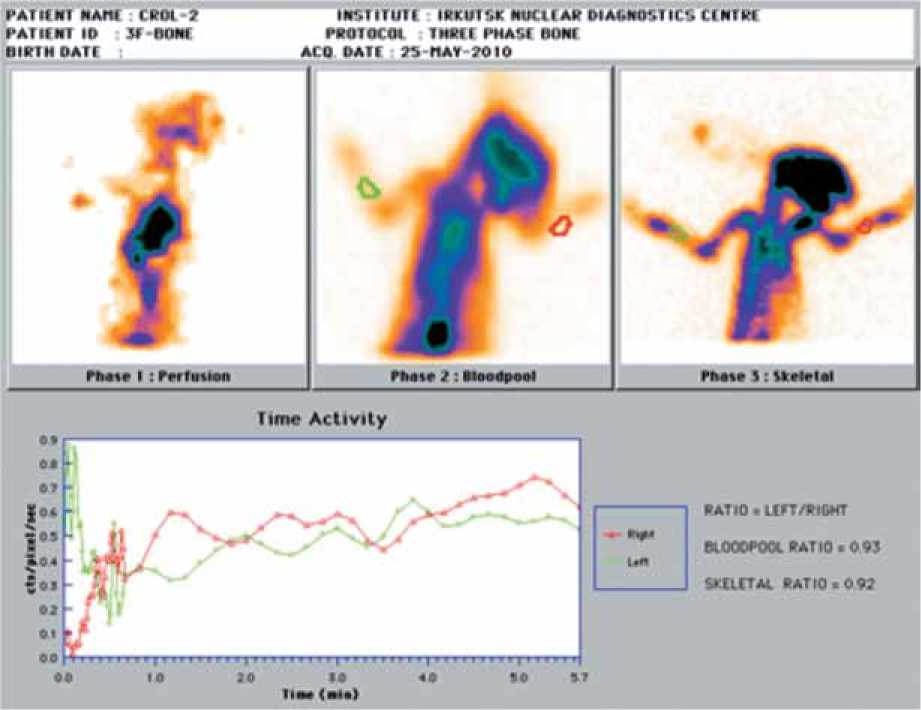

Рис. 1. Остеосцинтиграмма до операции

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Динамика формирования дистракционного костного регенерата при удлинении костей предплечья на 10 мм (по 1 мм в сутки, дробно по 0,25 мм 4 раза в день), прослеженная на животных при хроническом раздражении акупунктурных точек, выявила, что кролики быстро адаптируются в послеоперационном периоде к аппарату внешней фиксации и к манипуляциям с ним.

Параллельно с гаммасцинтиграфией, при помощи МСКТ измеряли минеральную плотность костного вещества дистракционного регенерата. К 10 суткам фиксации костных отломков аппаратом внешней фиксации формируется дистракционный регенерат с четкой зональной структурой. К 20 суткам фиксации в средней зоне имеются явные признаки формирования костномозгового канала, о чем свидетельствует снижение минеральной плотности до отрицательных значений.

Следовательно, длительное раздражение акупунктурных точек введенными чрескостными элементами на 20 сутки фиксации АВФ приводит к формированию структуры и свойств костного регенерата, которые по своим характеристикам наиболее близки к параметрам интактной кости. Практически заканчивается формирование костномозгового канала, что свидетельствует об активном ремоделировании костных структур при этом воздействии, а используемый метод денситометрии при МСКТ позволяет дать его объективную количественную оценку.

Статистический анализ полученных результатов при гаммасцинтиграфии проведен с использованием непараметрической статистики, с применением критериев Манна-Уитни и Уилкоксона (табл. 2).

В процессе дистракции (группа 1) «дельта» снижается и к 10 суткам дистракции, в фазы кровоснабжения она уменьшается в 2 раза и составляет 0,47 (0,425 – 0,58), в скелетной фазе (к концу дистракции) она равна 0,385 (0,355 – 0,44), что показывает выраженное ее снижение – более чем в 2,5 раза (рис. 2; табл. 2).

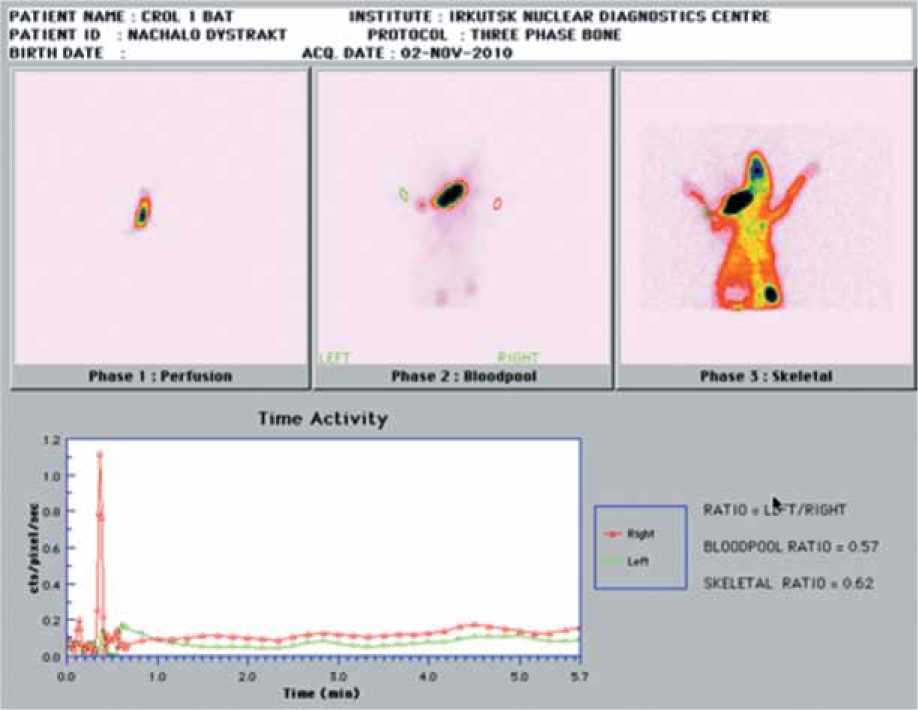

В группе 2 к 10 суткам дистракции (в фазы кровоснабжения) «дельта» увеличивается и составляет 1,13 (0,94 – 1,95), что характеризует стимуляцию кровоснабжения, но ее значения еще недостаточны для ускорения костеобразования, так как в скелетной фазе к концу дистракции она снижается и равна в области регенерата 0,73 (0,635 – 0,88), что в 1,5 раза ниже относительно интактной кости (рис. 3; табл. 2).

В группе 1 на этапе фиксации «дельта» начинает увеличиваться и в фазы кровоснабжения к 10 суткам фиксации в АВФ составляет 0,543 (0,43 – 0,59), а в скелетную фазу равна 0,5 (0,42 – 0,64), что говорит об усилении васкуляризации регенерата и о более выраженном процессе остеообразования (рис. 4).

К 10 суткам фиксации (группа 2), процессы усилились, и характеристики «дельты» были наиболее близки к параметрам интактой кости. В фазы кровообращения ее значения составили 1,55 (1,165 – 2,11), а в скелетную фазу – были равны 0,935 (0,685 – 1,135) (рис. 5).

К окончанию фиксации (группа 1, 20-е сутки) величина «дельты» (в фазы кровообращения) составила 0,48 (0,45 – 0,535), что ниже нормы на 50 %, а в скелетную фазу была равна 0,765 (0,60 – 0,83), что на 25 % ниже ее значений в интактной кости (рис. 6).

Рис. 2. Остеосцинтиграмма. Кролик № 6 (группа 1, 10 суток дистракции)

Рис. 3. Остеосцинтиграмма. Кролик № 2 (группа 2, 10 суток дистракции)

Рис. 4. Остеосцинтиграмма. Кролик № 8 (группа 1, 10 суток фиксации)

Рис. 5. Остеосцинтиграмма. Кролик № 2 (группа 2, 10 суток фиксации)

Рис. 6. Остеосцинтиграмма. Кролик № 12 (группа 1, 20 суток фиксации)

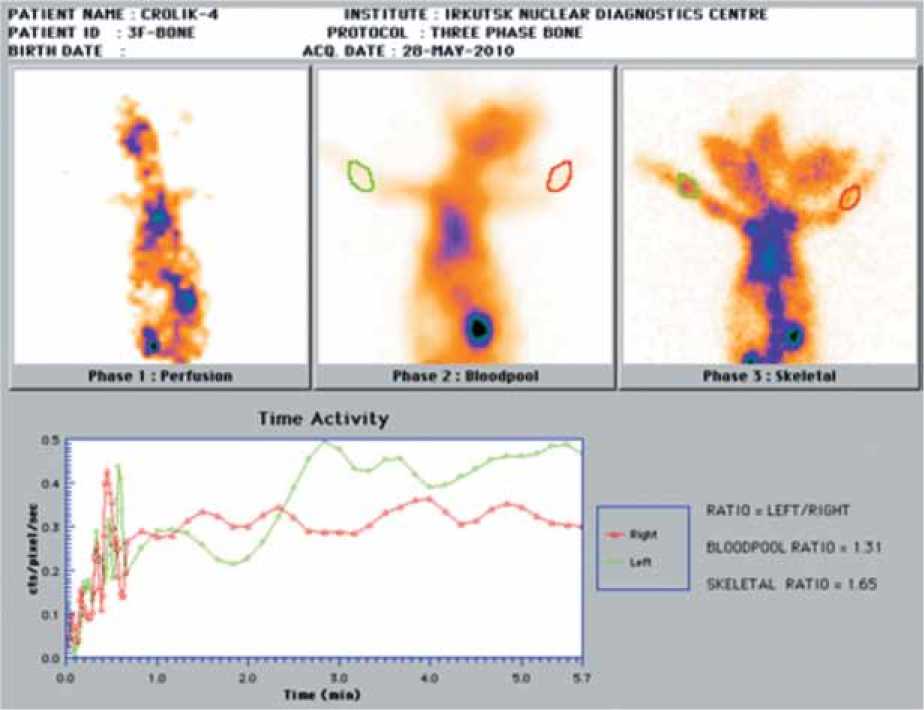

К окончанию фиксации (группа 2, 20-е сутки) величина «дельты» стремится к норме и в фазы кровообращения составила 1,89 (1,47 – 2,07), а в скелетную фазу была 1,385 (1,17 – 1,575), что в 1,5 раза больше, чем в интактной кости (рис. 7).

Показатели оптической плотности прослойки регенерата в точках определения при проведении МСКТ костей предплечья кролика имеют характерные закономерности, локальные особенности и определенные различия.

В прослойке регенерата на 10 сутки фиксации АВФ имеется снижение плотности. В проксимальной и дистальной частях прослойки регенерата по передней и задней поверхности отмечается снижение плотности более чем в 2 раза, в центре проксимальной части прослойки регенерата она повышается более, чем в 7 раз, а в центре дистальной части прослойки – более, чем в 4 раза.

По передней и задней поверхности центральной части прослойки снижение плотности происходит почти в 8 раз, а в ее центре она увеличивается более, чем в 5 раз по сравнению с исходной величиной.

На 20-е сутки (35 суток опыта) фиксации костей предплечья АВФ диастаз между костными отломками заполнен однородной по плотности костной тканью (рис. 8). Линия перелома практически не определяется. В его центральной части сохраняется полоса просветления с нечеткими контурами и различной оптической плотностью. Начинает формироваться костномозговой канал и кортикальный слой костей.

При проведении МСКТ предплечья кролика на 20 сутки фиксации диастаз между отломками костей предплечья заполнен зрелым регенератом с формиру- ющимся костномозговым каналом.

Анализ результатов денситометрии на 20 сутки фиксации показал снижение более чем в 10 раз плотности в центральной части прослойки регенерата по сравнению с его другими частями.

В проксимальной и дистальной части прослойки регенерата по передней и задней поверхности плотность увеличивается почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим сроком (10 суток фиксации), но не достигает значений в интактной кости (в 1,5 раза меньше).

В средней части прослойки регенерата по передней и задней поверхности его плотность увеличивается в сравнении с предыдущим сроком (10 суток фиксации) почти в 8 раз, но в 1,5 раза ниже, чем в контроле.

В середине (центре) центральной части прослойки регенерата отмечается незначительное (около 10 %) снижение плотности, что может свидетельствовать о начале формирования костномозгового канала

Таким образом, процесс васкуляризации, формирования и ремоделирования дистракционного костного регенерата костей предплечья в эксперименте последовательно проходит ряд стадий и в группе 1 ещё полностью не завершается в сроки проведенного эксперимента – к 20-м суткам фиксации. Так, значения в фазы кровообращения в 2 раза ниже, чем в интактной кости, а рост значений может свидетельствовать о незавер-шившемся формировании сосудов в зоне регенерата. В скелетную фазу (к концу эксперимента) величина «дельты» на 25 % ниже, чем в интактной конечности, что свидетельствует о незавершившемся процессе костеобразования.

Рис. 7. Остеосцинтиграмма. Кролик № 4 (группа 2, 20 суток фиксации)

Длительное раздражение акупунктурных точек в группе 2 (20 сутки фиксации АВФ) приводит почти к полному восстановлению кровообращения в зоне регенерата и формированию структуры и свойств костного вещества, которые по своим характеристикам наиболее близки к параметрам интактной кости.

Следовательно, полученные результаты иссле- дования с использованием гаммасцинтиграфии дистракционного костного регенерата костей предплечья являются объективным показателем оценки его васкуляризации, по которым можно в совокупности с известными способами (рентгенография и МСКТ) оценить степень зрелости регенерата и процесса остеообразования.

Список литературы Изучение костной регенерации при проведении чрескостных элементов через акупунктурные точки методом гаммасцинтиграфии в эксперименте

- Барабаш А.П. Чрескостный остеосинтез при замещении дефектов длинных костей. Иркутск, 1995. 208 с.

- Барабаш А.П., Соломин Л.Н. «Эсперанто» проведение чрекостных элементов при остеосинтезе аппаратом Илизарова. Новосибирск: Наука, 1997. 188 с.

- Барабаш А.П., Верхозина Т.К., Глущук А.Г. Аппараты внешней фиксации по технологии России в сочетании с традиционной медициной Китая -залог успешного лечения переломов костей//Материалы Международной конференции BEIHEI'97 по мануальной медицине и традиционной терапии. China, 1997. С. 87-89.

- Верхозина Т.К., Ипполитова Е.Г., Пусева М.Э. Влияние повреждения и длительного раздражения акупунктурных точек чрескостными фиксаторами на репаративный остеогенез при диафизарных повреждениях костей предплечья//Рефлексотерапия. 2006. № 4. С. 24-27.

- Дьячкова Г.В., Дьячков К.А., Корабельников М.А. Способ прогнозирования перестройки дистракционного регенерата методом компьютерной томографии: мед. технология. Курган, 2010. 12 с.

- Илизаров Г.А. Основные принципы остеосинтеза компрессионного и дистракционного//Ортопедия, травматология и протезирование. 1971. № 1. С. 7-11.

- Ковалева А.В. Количественная и качественная оценка дистракционного регенерата при удлинении конечностей: автореф. дис… канд. мед. наук. Курган, 2007. 32 с.

- Вей Гункан, Ли Цинхэ. Клинические проявления воздействия электроакупунктуры при переломах костей (экспериментальное исследование)//Травматология и ортопедия России. 1995. -№ 4. -С. 63-65.

- Михайлов И.Н. Способ стимуляции перестройки дистракционного регенерата при удлинении костей предплечья по Илизарову//Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2008. № 2. С. 93-94.

- Ноздрачев А.Д., Поляков Е.Л., Федин А.Н. Анатомия кролика. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2009. 356 с.

- Особенности дистракционного костного регенерата в эксперименте при хроническом раздражении биологически активных точек/М.Э. Пусева, И.Н. Михайлов, В.Ю. Лебединский, Т.К. Верхозина, Т.Н. Бойко//Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2013. № 2, Ч. 2. С. 152-160.

- Влияние стимуляции БАТ на состояние дистракционного регенерата костей предплечья в эксперименте/М.Э. Пусева, В.Ю. Лебединский, П.В. Селиверстов, И.Н. Михайлов, Е.С. Нетесин, Т.К. Верхозина, У.В. Пичугина//Сибир. мед. журн. (Иркутск). 2013. Т. 123, № 8. С. 60-67.

- Комплексная характеристика дистракционного регенерата костей предплечья в эксперименте/М.Э. Пусева, В.Ю. Лебединский, И.Н. Михайлов, П.В. Селиверстов, С.А. Лепехова//Гений ортопедии. 2013. № 4. С.84-90.

- Способ лечения повреждений предплечья: пат. 2373916 Рос. Федерация. № 2008100557/14; заявл. 09.01.2008; опубл. 27.11.2009, Бюл. № 33.

- Соломин Л.Н. Основы чрескостного остеосинтеза аппаратом Г.А. Илизарова. СПб.: ООО «МОРСАР АВ», 2005. 544 с.

- Способ стимуляции дистракционного регенерата: пат. 2343852 Рос. Федерация. № 2007100812; заявл. 09.01.2007; опубл. 20.01.2009, Бюл. № 2.

- Спиркина Е.С., Матвеева Е.Л., Степанов М.А. Биохимические исследования показателей пероксидации в сыворотке крови собак с моделью дегенеративно-дистрофических изменений в суставах//Гений ортопедии. 2013. № 2. С. 106-108.

- Шевцов В.И., Ерохин А.Н., Попков Д.А. Стимуляция репаративной активности костной ткани методом рефлексотерапии в условиях чрескостного остеосинтеза: пособие для врачей/РНЦ «ВТО» » им. акад. Г.А. Илизарова. Курган, 2003. 11 с.

- Шевцов В.И., Попков А.В. Круглосуточное удлинение конечностей в автоматическом режиме//Регенеративная хирургия. 2003. № 1. Режим доступа: http://www.reg-surgery.ru/1_2003/articles_ru/downloads/250503-004.pdf.