Изучение обратимости морфофункциональных изменений в почках белых крыс-самцов при экспериментальном световом десинхронозе

Автор: Злобина О.В., Иванов А.Н., Антонова В.М., Милашевская Т.В., Бугаева И.О.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Физиология и патофизиология

Статья в выпуске: 3 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучение морфофункциональных изменений почек под влиянием светового десинхроноза и анализ степени обратимости этих изменений в эксперименте на белых крысах. Материал и методы. Исследование проведено в два этапа на 72 белых крысах-самцах. В первой серии экспериментов животные подвергались круглосуточному световому воздействию в течение 10 и 21 суток. Во второй серии после круглосуточного воздействия света в течение 10 и 21 суток особи находились при естественном освещении 21 день. Животные контрольной группы содержались в естественном световом режиме. Производили морфологический и мор-фометрический анализ гистологических срезов почек, окрашенных гематоксилином и эозином. Результаты. Установлено, что на 10-е сутки эксперимента происходит клеточная инфильтрация коркового вещества, развивается отек интерстициальной ткани. Данные изменения прогрессируют к 21-м суткам эксперимента и сочетаются с достоверным уменьшением площади клубочковой капиллярной сети и расширением просвета капсулы клубочка кортикальных нефронов. При оценке отдаленных последствий после 10-дневного освещения отмечается уменьшение диаметра почечного тельца по длинной и короткой оси. Изменения, регистрируемые на 21-е сутки, не достигают контрольных значений, что свидетельствует о том, что они носят необратимый характер. Заключение. Выявленные структурно-функциональные изменения почки свидетельствуют о негативном влиянии светового десинхроноза: 10-дневное освещение приводит к срыву компенсаторных возможностей и развитию отдаленных морфологических изменений; длительное световое воздействие (в течение 21 суток) приводит к развитию выраженных необратимых структурных нарушений. Ключевые слова: морфофункциональное состояние почек, морфометрические критерии, световой десинхроноз.

Морфометрические критерии, морфофункциональное состояние почек, световой десинхроноз

Короткий адрес: https://sciup.org/149135106

IDR: 149135106

Текст научной статьи Изучение обратимости морфофункциональных изменений в почках белых крыс-самцов при экспериментальном световом десинхронозе

1 Введение. В современном мире человеку ежедневно приходится приспосабливаться к изменяющимся условиям среды, многие из которых могут оказывать на него неблагоприятное воздействие. Так, искусственное изменение продолжительности светового дня, вызванное требованиями ритма жизни, влечет за собой нарушение биологических ритмов организма и приводит к развитию светового десинхроноза. Нарушения суточной периодики функционирования отдельных систем органов опасны образованием отклонений в целостном организме [1].

Фундаментальное изучение влияния световой десинхронизации биологических часов и анализ механизмов хронобиологических нарушений представляют большой научный и практический интерес. Ранее проведена серия экспериментов по оценке изменений на тканевом, системном и организменном уровнях [2–5]. С учетом результатов данных исследований актуальным представляется изучение обратимости этих изменений, так как в научной литературе подобный вопрос ранее не освещался. Анализ отдаленных последствий может быть рассмотрен в качестве критерия адптации/дезадаптации организма к изменению биоритмов [1].

К системам, имеющим ярко выраженные биологические ритмы, относится мочевая система. Возникающий при десинхронозе срыв регулирующих механизмов является одной из причин, приводящих к развитию патологии почек. От болезней почек страдает 17% населения (данные 2017 г.), и данная цифра имеет тенденцию к росту [6]. Поэтому анализ факторов риска развития патологии мочевой системы представляется актуальной задачей.

Цель: изучение морфофункциональных изменений почек под влиянием светового десинхроноза и анализ степени обратимости этих изменений в эксперименте на белых крысах.

Материал и методы. Экспериментальное исследование проведено на базе научной лаборатории кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России. Все эксперименты выполнены в соответствии с приказом Минздрава СССР от 12 августа 1977 г. №755 (по состоянию на 20 марта 2016 г.) «О мерах по дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с использованием экспериментальных животных», Федеральным законом от 1 декабря 1999 г. «О защите животных от жестокого обращения», Женевской конвенцией «International Guiding Principls for Biomedical Research Involving Animals» (Geneva, 1990), Хельсинкской декларацией о гуманном отношении к животным, а также рекомендациями комитета по этике ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России.

Для формирования светового десинхроноза в работе использовался режим постоянного освещения интенсивностью 300 лк в светлое и 500 лк в темное время суток.

Исследование проведено в два этапа на 72 белых беспородных крысах-самцах массой 225±25 г, разделенных на 5 равных групп. В первой серии эксперимента первая и вторая опытные группы животных подвергались круглосуточному воздействию света в течение 10 и 21 суток соответственно. На втором этапе эксперимента крыс третьей и четвертой опытных групп подвергали круглосуточному воздействию света в течение 10 и 21 суток, по прошествии которых животные находились в течение 21 суток в условиях естественного освещения. Пятая группа была контрольной и включала интактных особей, в течение всего эксперимента находившихся в условиях естественного освещения.

Животные были выведены из эксперимента путем передозировки препаратов для наркоза (внутримышечная комбинация телазола (Zoetis Inc, США) и ксиланита (Нита-Фарм, Россия)). Производился забор правой почки, которую фиксировали 10%-м нейтральным формалином. Фрагменты почечной ткани обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации (80-100º), заливали в парафин. С помощью микротома готовили срезы толщиной 3–5 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином.

Морфологический и морфометрический анализ гистологических препаратов проводился с помощью медицинского микровизора проходящего света mVizo-103. Определяли размеры почечного тельца, просвет капсулы клубочка и площадь клубочковой капиллярной сети.

Полученные в результате микроскопического исследования данные были обработаны с помощью пакета прикладных статистических программ Statistica 10 (StatSoft®, США). Большинство полученных результатов не соответствовали закону нормального распределения, поэтому для оценки значимости различий использовали U-критерий Манна — Уитни. Различия считали значимыми при р≤0,05.

Результаты. В ходе морфологического исследования гистологических срезов почек обнаружены структурные изменения почечной ткани.

На 10-е сутки эксперимента у животных первой опытной группы визуально отмечается отек интерстициальной ткани, наличие единичных очагов клеточной инфильтрации, которые преимущественно локализуются в корковом веществе. Регистрируется статистически значимое уменьшение диаметра почечного тельца по длинной и короткой оси в корковых нефронах по сравнению с контролем (табл. 1).

В юкстамедуллярных нефронах статистически значимых изменений не обнаружено.

При изучении обратимости (третья опытная группа) у животных визуально наблюдается сохранение отёка, а также нарастание размеров и количества очагов клеточной инфильтрации как в корковом, так и в мозговом веществе. При морфометрии установле-

Таблица 1

|

Показатель |

Контрольная |

Первая опытная (10-е сутки) |

Вторая опытная (21-е сутки) |

Третья опытная (10-е сутки, обратимость) |

Четвертая опытная (21-е сутки, обратимость) |

|

Диаметр почечного тельца по длинной оси, мкм |

128,0 (119,0; 137,0) |

122,0 (109,0; 133,0) р1<0,05 |

159,0 (149,0; 166,0) р1<0,05 |

122,0 (109,0; 133,0) р <0,05 р12>0,05 |

123,0 (114,0; 133,0) р >0,05 р13<0,05 |

|

Диаметр почечного тельца по короткой оси, мкм |

117,0 (109,0; 123,0) |

80,0 (84,0; 107,0) р1<0,05 |

123,0 (116,0; 129,0) р1<0,05 |

95,0 (84,0; 106,0) р <0,05 р12>0,05 |

98,0 (92,0; 106,0) р <0,05 р13<0,05 |

|

Площадь клубочковой капиллярной сети, тыс. мкм2 |

9,0 (8,0; 10,0) |

8,6 (6,0; 9,0) р1>0,05 |

7,0 (4,0; 9,0) р1<0,05 |

6,0 (6,0; 7,0) р <0,05 р12<0,05 |

8,0 (6,0; 9,0) р <0,05 р13>0,05 |

|

Просвет капсулы клубочка, мкм |

9,0 (8,0; 11,0) |

10,0 (8,0; 12,0) р >0,05 |

19,0 (16,0; 22,0) р <0,001 |

16,0 (13,0; 18,0) р <0,001 р1<0,001 |

18,0 (16,0; 21,0) р <0,001 р1 >0,05 |

П р и м еч а н и е : в каждом случае приведены медиана, верхний и нижний квартили; р1 — по сравнению с контрольной группой; р2 — по сравнению с первой опытной группой (10-ми сутками), р3 — по сравнению со второй опытной группой (21-ми сутками).

Таблица 2

|

Показатель |

Контрольная |

Первая опытная (10-е сутки) |

Вторая опытная (21-е сутки) |

Третья опытная (10-е сутки, обратимость) |

Четвертая опытная (21-е сутки, обратимость) |

|

Диаметр почечного тельца по длинной оси, мкм |

136,0 (119,0; 143,0) |

142,0 (119,0; 173,0) р1>0,05 |

157,0 (124,0; 168,0) р1<0,01 |

128,0 (111,0; 138,0) р <0,05 р12>0,05 |

134,0 (124,0; 150,0) р >0,05 р13<0,01 |

|

Диаметр почечного тельца по короткой оси, мкм |

115,0 (97,0; 120,0) |

113,0 (96,0; 114,0) р1>0,05 |

126,0 (112,0; 136,0) р1<0,01 |

99,0 (88,0; 105,0) р <0,001 р12>0,05 |

108,0 (101,0; 119,0) р >0,05 р31<0,001 |

|

Площадь клубочковой капиллярной сети, тыс. мкм2 |

8,0 (7,0; 10,0) |

8,0 (6,0; 9,3) р1>0,05 |

10,0 (6,0; 13,0) р1<0,05 |

7,0 (5,0; 8,0) р <0,001 р12<0,001 |

7,0 (6,0; 9,0) р <0,001 р13>0,05 |

|

Просвет капсулы клубочка, мкм |

10,0 (6,0; 12,0) |

10,0 (8,0; 13,0) р >0,05 |

15,0 (12,0; 20,0) р <0,001 |

15,0 (11,0; 17,0) р <0,001 р1<0,001 |

18,0 (16,0; 22,0) р <0,001 р1<0,001 |

П р и м еч а н и е : в каждом случае приведены медиана, верхний и нижний квартили; р1 — по сравнению с контрольной группой; р2 — по сравнению с первой опытной группой (10-ми сутками); р3 — по сравнению со второй опытной группой (21-ми сутками).

Результаты морфометрического исследования корковых нефронов в почках экспериментальных животных, по группам

Результаты морфометрического исследования юкстамедуллярных нефронов в почках экспериментальных животных, по группам

но, что сохраняется уменьшение диаметров по сравнению с группой контроля, происходит уменьшение площади клубочковой капиллярной сети, при этом наблюдается расширение просвета капсулы клубочка в сравнении с контрольными значениями и значениями первой опытной группы (10-е сутки).

В юкстамедуллярных нефронах на 10-е сутки эксперимента статистически значимых изменений не обнаружено. Однако в оценке отдаленных последствий (третья опытная группа) при сравнении с контролем отмечается уменьшение диаметра почечного тельца по длинной и короткой оси. По сравнению с первой опытной группой и с контролем площадь сосудистого клубочка достоверно уменьшилась, а пространство между листками капсулы Шумлянского – Боумена увеличилось в 1,5 раза (табл. 2).

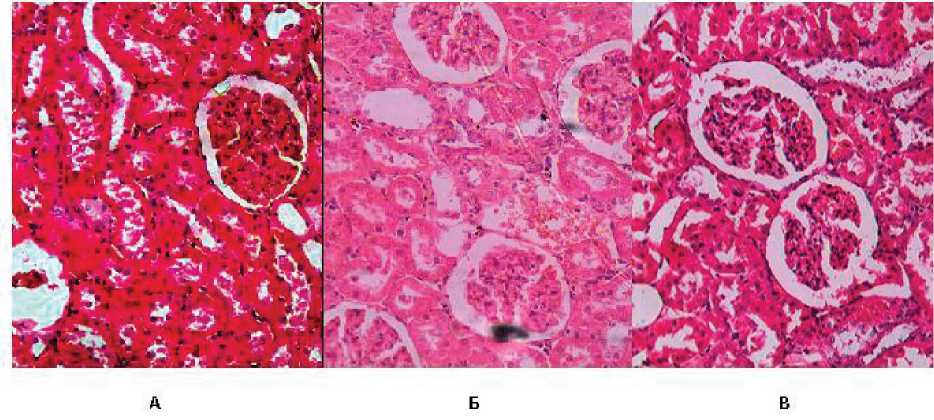

На 21-е сутки (вторая опытная группа) визуализируются нарастание отека интерстициальной ткани, а также слущивание апикальных полюсов нефротелия и щеточных каемок в канальцах системы нефронов. Наблюдается значительная сегментация клубочков, сопровождающаяся стазом эритроцитов в капиллярах почечного тельца (рисунок: Б).

Некоторые почечные тельца находились в склерозированном состоянии. В корковых нефронах животных второй опытной группы регистрируются статистически значимое увеличение диаметра почечного тельца по длинной и короткой оси и уменьшение площади клубочковой капиллярной сети по сравнению с контролем. Увеличение размеров почечного тельца и уменьшение площади сосудистого пучка у животных опытной группы сопровождаются увеличением просвета капсулы клубочка (см. табл. 1).

В юкстамедуллярных нефронах животных данной группы отмечается увеличение всех исследуемых показателей по сравнению с контролем (см. табл. 2).

При изучении обратимости изменений, произошедших на 21-е сутки эксперимента (четвертая опыт-

Корковое вещество почки у животных: А — контрольной группы; Б — второй опытной группы; В — четвертой опытной группы. Окраска гематоксилином и эозином; объектив х20

ная группа), у животных отмечено изменение формы почечного тельца в сторону большей эллипсоидно-сти (рисунок: В), в дуговых артериях наблюдается сепарация крови на плазму и форменные элементы.

При морфометрии в корковых нефронах наблюдаются следующие изменения: диаметр почечного тельца по длинной оси уменьшается по сравнению со значениями, полученными на 21-е сутки, диаметр почечного тельца по короткой оси уменьшается по сравнению с контролем и по сравнению со второй опытной группой. По сравнению с контролем также отмечается достоверное уменьшение площади клубочковой капиллярной сети, при этом просвет капсулы Шумлянского — Боумена увеличивается в 2 раза.

В юкстамедуллярных нефронах диаметр почечного тельца по длинной и короткой оси уменьшается по сравнению со второй опытной группой. Площадь сосудистого клубочка уменьшается по сравнению с контролем, также отмечается увеличение пространства между листками капсулы Шумлянского — Боумена в 1,8 раза по сравнению с контролем и на 20% по сравнению со значениями, полученными на 21-е сутки.

Обсуждение. В результате проведенного исследования установлено, что непрерывное освещение в течение 10 и 21 суток приводит к развитию морфологических изменений почечных тканей.

Регистрируемые на 10-е сутки эксперимента отек интерстициальной ткани и уменьшение диаметра почечного тельца корковых нефронов по короткой и длинной оси являются признаками ишемии почки. При изучении обратимости данных изменений отмечаются также уменьшение площади клубочковой капиллярной сети и увеличение просвета капсулы клубочка, что обусловлено спазмированием приносящей артериолы [7]. Ангиоспастическая ишемия, вероятно, обусловлена активацией стресс-реализующих систем, в частности гипоталамо-гипофизарно-надпо-чечниковой и симпатоадреналовой, выбросом АКТГ и катехоламинов.

На 21-е сутки эксперимента отмечаются отек интерстициальной ткани и выраженные дистрофические изменения в канальцах почек. Морфологические признаки гипоксических изменений обуслов- лены развитием стойкой спастической ишемии и снижением перфузионного давления [3, 8]. Склероз некоторых почечных телец свидетельствует о длительном спазме приносящих артериол и прекращении процессов фильтрации в данном сегменте [9]. Период естественного ритма освещения у животных четвертой опытной группы оказывает влияние на изменение всех параметров, но достижение контрольных цифр не отмечается. Это свидетельствует о необратимости изменений, возникающих в почках при 21-дневном аномальном световом режиме.

Предполагается, что чрезмерная световая стимуляция изменяет уровень активности ферментов сетчатки, которые участвуют в регуляции синтеза мелатонина — основного гормона, определяющего степень адаптации организма к измененному фотопериоду, осуществляет светосинхронизацию биоритмов человека с внешними ритмозадатчиками [10]. Супрахиазматические ядра переднего гипоталамуса почти целиком определяют зависимость эпифиза от состояния внешней освещенности [11].

Значительная активация основных стресс-реализующих систем, в частности симпатоадреналовой, при световом десинхронозе приводит к избыточным синтезу и секреции катехоламинов мозговым веществом надпочечников [12]. Спазм питающих почечных сосудов под действием адреналина и норадреналина запускает каскад реакций синтеза ангиотензина II юкстагломерулярными клетками. В результате воздействия последнего на гипоталамус усиливается выделение антидиуретического гормона и адренокортикотропного гормона, которые вместе с ангиотензинном II являются гуморальными факторами, регулирующими выработку альдостерона. За счет усиления альдостероном канальцевой реабсорбции натрия и воды происходит их задержка в организме. Этому же способствует АДГ [13]. Увеличение воды и солей натрия в сосудистом русле приводит к выходу воды в ткани, что объясняет возникновение отёков на 10-е и 21-е сутки эксперимента. В связи с этим возникает затруднение оттока жидкости, приводящее к расширению капсулы клубочка кортикальных нефронов и увеличение размера почечного тельца юкстамедуллярных нефронов.

Заключение. Обнаруженные нами морфологические и морфометрические изменения почечных тканей свидетельствуют о значительном негативном влиянии световой десинхронизации биологических часов организма. Обнаруженные структурные отклонения обусловлены активацией основных стресс-реализующих систем, в частности симпатоадреналовой [9].

В результате нарушения циркадианного ритма возникает стресс-реакция, которая в первую очередь обеспечивает приспособление организма к возникающим изменениям. Поэтому статистически значимых изменений структур почечного тельца не отмечается. Однако темновая депривация провоцирует срыв адаптивных возможностей и развитие морфологических нарушений в отдаленные сроки.

При освещении животных в течение 21 суток в почках развиваются изменения ишемического характера, которые носят необратимый характер.

В связи с этим световой десинхроноз следует относить к факторам риска развития патологии мочевыделительной системы. Актуальным представляется поиск методов коррекции, направленных на предотвращение развития гистологических изменений структур почки и недопущение перехода индуцированных изменений в необратимые.

Список литературы Изучение обратимости морфофункциональных изменений в почках белых крыс-самцов при экспериментальном световом десинхронозе

- Anisimov VN, Vinogradova IA, Panchenko AV, et al. Light-at-night-induced circadian disruption, cancer and aging. Current Aging Science 2012; 5 (3): 170-7

- Антонова B.M., Злобина О. В., Иванов А. Н. и др. Морфофункцио-нальное состояние почек в стадию структурных нарушений светового десинхроноза в эксперименте. Современные проблемы науки и образования 2017; 1)

- Иванов A. H., Злобина О. В., Журкин К. И и др. Изменения микроциркуляции при экспериментальном световом десинхронозе. Регионарное кровообращение и микроциркуляция 2017; 1 (61): 43-8

- Злобина О. В., Антипова О. Н., Бугаева И.О. Стресс-зависимые нарушения при световом десинхронозе в эксперименте на белых крысах-самцах. В кн.: Актуальные вопросы научных исследований: сб. науч. трудов по материалам XVII Междунар. науч.-практ конф. Иваново, 2017; с. 44-6

- Злобина О.В., Слюсаренко Ю.А., Усольцева Е.Д. Морфофункциональное состояние яичек под влиянием светового десинхроноза в эксперименте. Актуальные вопросы научных исследований: сб. науч. трудов по материалам XVII Междунар. науч.-практ. конф. Иваново, 2017; с. 52-4

- Агеева Л. И., Александрова Г. А., Зайченко Н.М. и др. Заболеваемость населения по основным классам, группам и отдельным болезням. Здравоохранение в России: стат. сб. М., 2017; с. 29

- Nair V, Komorowsky CV, Weil EJ, et al. A molecular morphometric approach to diabetic kidney disease can link structure to function and outcome. Kidney International 2018; 93 (2): 439-49.

- Khan Z, Ngo JP, Le B, et al. Three-dimensional morphometric analysis of the renal vasculature. Imaging Techniques in Renal (patho) Physiology Research 2018; 314 (5): 715-25

- Маслякова Г. H., Напшева A.M. Морфология хронической болезни почек, обусловленной мочекаменной болезнью. Бюллетень медицинских интернет-конференций 2013; 3 (4): 852-5

- Каладзе H.H., Слободян Е.И., ГовдалюкА.Л. Эпифизарный гормон мелатонин и хроническая болезнь почек (обзор литературы и собственные исследования). Здоровье ребенка 2015; 2 (61): 183-8

- Разыграев А.В., Керкешко Г.О., Арутюнян А. В. Пути циркадианного контроля продукции гонадотропин-рилизинг-гормона. Журнал акушерства и женских болезней 2011; (2): 88-98

- Иванов A. H. Изменение активности стресс-реализующих систем организма под влиянием облучения терагерцовыми волнами на частотах оксида азота у белых крыс при остром стрессе. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины 2012; 154 (9): 286-9

- Савин И. А., Горячев А. С. Водно-электролитные нарушения в нейрореанимации. М.: НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, 2016; с. 125-61.