Изучение отношения россиян к реформе образования методом анализа комментариев

Автор: Фарахутдинов Шамиль Фаритович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Методология и методы

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена апробации метода анализа комментариев, разрабатываемого автором на протяжении последних нескольких лет. В качестве объекта пилотажного исследования выступили комментарии к статье, посвященной реформе образования в России. Осуществлено сопоставление полученных данных с результатами всероссийского опроса, проведенного ВЦИОМ по аналогичной тематике.

Методология социологического исследования, анализ комментариев, реформа образования

Короткий адрес: https://sciup.org/142182127

IDR: 142182127

Текст научной статьи Изучение отношения россиян к реформе образования методом анализа комментариев

Тюменский государственный нефтегазовый университет

Постепенное смещение "центра тяжести" социологических исследований в виртуальное пространство в настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнений. Во всем мире разрабатываются и внедряются в исследовательскую практику новые методы изучения общественного мнения в Сети, изучаются особенности коммуникативного взаимодействия исследователя и респондента в интернете1. Инициаторами развития интернет-исследований в России явились международные маркетинговые агентства, пытавшиеся включить нашу страну в свои проекты, уже традиционно осуществлявшиеся во многих странах мира. Благодаря заказам таких компаний получили развитие российские компании и филиалы международных маркетинговых агентств, создававшие панели респондентов и совершенствовавшие инструментарий и методики интернет-исследова-ний2. В настоящее время российские исследователи не только успешно перенимают опыт западных исследователей, но и разрабатывают собственные методики интернет-исследований. Здесь нельзя не отметить большой публичный проект "Пульс блогосферы", разработанный Яндексом, который, к сожалению, по ряду причин в настоящее время приостановил свою деятельность.

В социологическом сообществе интернет-исследования, как правило, ассоциируются с онлайновыми опросами, однако, на наш взгляд, это — лишь небольшая часть того потенциала, который способна предоставить социологам глобальная сеть в изучении общественного мнения. Тенденции, связанные с тотальной виртуализацией многих социальных практик очевидны: Интернет все в большей степени становится для людей местом работы, развлечения, покупок, площадкой для дискуссий. Последний аспект особо важен, поскольку общественное мнение в сети становится реальной силой, способной влиять на социально-политические события. Огромный объем высказываний по самым различным вопросам содержится в комментариях к новостям социально-политического характера и задача современных социологов найти способы использования этой информации в научных и прикладных целях.

В последнее время в сети очень активно обсуждаются различные законопроекты. Так, впервые в интернете на всеобщее обсуждение был вынесен проект Закона о полиции, на который поступило более 20 000 отзывов. Следующим стал Закон об образовании. Его обсуждение также вызвало значительный интерес в интернете. В обществе реально существует потребность в публичном обсуждении и корректировке законопроектов. Следуя тенденции, Президент РФ принял в феврале 2011 года Указ об общественном обсуждении проектов федеральных законов. Теперь по решению президента наиболее важные законопроекты могут выноситься в публичную плоскость.

Был создан специальный сайт, посвященный общественному обсуждению законопроектов.

Наряду с массовыми проявлениями общественного мнения на крупные социально-политические события, можно встретить и небольшие локальные дискуссии, разворачивающиеся вокруг отдельно взятых информационных сообщений социально-политического характера, которые часто можно встретить на новостных сайтах. Следует отметить, что новостные сайты являются одним из самых популярных сегментов интернета. Так, согласно результатам онлайн-опроса россиян о популярных новостных сайтах Рунета, 9 из 10 пользователей Рунета посещают новостные сайты, около четверти делают это по нескольку раз в день. Максимальный интерес вызывают сообщения о политике, общественной жизни и происшествиях, а тематические разделы интересуют третью-четвёртую часть аудитории новостных ресурсов.

Особенностью интернета как СМИ является то, что человек имеет возможность не только получить интересующие его материалы, но и свободно высказать свое мнение по поводу их содержания, обсудить это с другими интернет-пользователями. Многие пользуются этой возможностью, оставляя свои комментарии к новостям. Формируемую на этой основе совокупность мнений, взглядов, по мнению автора, можно назвать общественным мнением.

Не вдаваясь в теоретическую полемику по поводу сущности общественного мнения, отметим, что рассматриваемая нами его разновидность отличается "чистотой", что делает ее более привлекательной для изучения. Говоря о "чистоте" мы подразумеваем отсутствие влияния на него различных факторов, имеющих место при использовании других методик, таких как: "эффект интервьюера", наличие формализованного инструментария, ограниченность носителя мнения во времени и т.д. Все высказывания в комментариях осуществляются добровольно и лишь с одной целью — удовлетворения потребности в выражении своего мнения.

Строго говоря, участников исследования даже нельзя назвать респондентами. Респондент — (от лат. responsare — отвечать, реагировать) это человек, привлекаемый к исследованию. В нашем случае единицу, составляющую общественное мнение, целесообразнее было бы назвать Актором, поскольку это — активный субъект, самостоятельно совершающий действие, движимый при этом собственными мотивами и обладающий для этого собственным опытом.

Здесь существуют и "подводные камни". В сентябре 2013 г. в рунете разразился скандал, связанный с обнаружением пользователями сети "фабрик по производству заказных статей и комментариев" в блогах. В самих комментариях, особенно к наибо- лее актуальным темам, также очень часто можно встретить обвинения в ангажированности одних пользователей другими. Этот аспект тоже очень важно учитывать, работая с комментариями. Имеет место и еще одна проблемная зона. Возможность комментирования социально-политической информации в рунете не всегда находит понимание со стороны властей. Так, 20 июля 2011 года на заседании комиссии в общественной палате глава комиссии по коммуникациям, информационной политике и свободе слова в СМИ Павел Гусев рекомендовал интернет-изданиям отказаться от возможности оставлять комментарии к их материалам. Это было связано с внесением изменений в законодательство, устанавливающих пределы ответственности редакций сетевых СМИ за комментарии читателей. В итоге, возможность комментирования не была полностью удалена, но комментарии стали подвергаться цензуре модераторов сайтов.

Таким образом, Интернет, как дискуссионная площадка открывает новые исследовательские возможности для социологов, что в свою очередь требует выработки необходимых методологических и методических подходов.

Осознавая актуальность поиска путей системного анализа комментариев к новостям социально-политического характера в сети Интернет, нами была осуществлена попытка разработки метода, направленного на реализацию этой цели, и его апробация на конкретном исследовании, а также первичная проверка надежности. За основу нами был взят метод контент-анализа. Являясь "классическим" методом социологического исследования, контент-анализ всесторонне изучен с позиции истории, классификации, эвристических возможностей. Будучи ценным источником информации, контент-анализ применяется во многих отраслях гуманитарного знания. Несмотря на то, что этот метод является достаточно жестким, поскольку он требует строгого соблюдения исследовательских процедур, тщательной математической обработки полученных данных, контент-анализ дает широкие возможности для своей трансформации, а также поиска новых сфер применения. Одной из таких сфер, на наш взгляд, может быть комментирование новостей в Интернете.

Мы провели пилотажное исследование методом анализа комментариев, в основу которого были положены такие общеметодологические принципы как системность, объективность. Была выбрана одна из наиболее актуальных на 20112012 гг. тема: реформа среднего образования. Согласно проекту образовательного стандарта начала 2011 года, помимо обязательных для всех предметов, старшеклассники и их родители могли самостоятельно выбрать дисциплины, которые они хотели бы изучать, а общее число школьных предметов должно было сократиться практически вдвое. Объектом исследования выступила статья Ирины Ивойловой "Уроки отменяются", опубликованная в онлайн версии Российской газеты3. Когда статья потеряла свою актуальность и большая часть комментариев была уже оставлена, а новые практически не появлялись, нами была осуществлена процедура обработки первичных данных. Она заключалась во внимательном прочтении всех комментариев и "выбраковке" тех, которые не относились к рассматриваемому вопросу. В итоге осталось 138 комментариев, с которыми велась дальнейшая работа. Анализ всего спектра мнений, представленных в комментариях, позволил нам выделить несколько оснований для систематизации, каждое из которых имело свою шкалу. Впоследствии классы были закодированы в SPSS в качестве переменных. Приведем их:

-

• отношение к новой реформе среднего образования ("позитивное", "позитивное, но необходимы коррективы", "нейтральное", "негативное");

-

• оценка последствия новой реформы среднего образования ("формирование общества потребителей", "рост числа специалистов", "рост числа людей с узким кругозором", "образование станет платным");

-

• сравнение с системой среднего образования в СССР ("лучше, чем сейчас", "было хуже, чем сейчас");

-

• отношение к реформе ЕГЭ — ("положительное", "нейтральное", "негативное");

-

• согласие с необходимостью всех предметов в школьной программе — ("согласен"/"не согласен");

-

• согласие с нехваткой педагогических кадров в школах — ("согласен"/"не согласен");

-

• согласие со списком обязательных предметов: математика, русский язык, литература, ОБЖ, физкультура, Россия в мире, история, английский язык, география, физика, химия ("согласен"/"не согласен").

После классификации первичных данных и их ввода в SPSS мы осуществили математическую обработку данных. Анализу подверглись линейные распределения и таблицы сопряженности. Для получения полного представления об изучаемой проблеме этих методов зачастую бывает достаточно4. Приведем основные результаты нашего исследования:

-

1. Более 2/3 интернет-пользователей (80,3%) против новой реформы образования и лишь каждый пятый одобряет её (19,7%).

-

2. Основными последствиями новой реформы образования интернет-пользователи видят: рост количества людей с узким кругозором (78,6%), переход к платному образованию (14,3%) и формирования "общества потребителей" (5,4%).

-

3. Большая часть интернет-пользователей, отметившая свое мнение насчет качества образования в СССР и современной России, указала на то, что в СССР образование было лучше (95,2%).

-

4. В противовес основному положению новой реформы об установлении трех обязательных предметов, 73,3% интернет-пользователей заявили, что все предметы школьной программы необходимы.

-

5. Интернет-пользователи, негативно настроенные к реформе ЕГЭ, склонны также воспринимать новую реформу образования — 84,6%.

-

6. В целом, позитивно оценивают новую реформу образования 27,8% молодых людей и 40% ответивших предпенсионного и пенсионного возраста.

Для понимания того, насколько полученные нами данные являются адекватными, мы провели первичную проверку надежности методом вторичного анализа данных. Для этого мы использовали результаты исследования проведенного ВЦИОМом, посвященного изучению мнения россиян о проекте нового образовательного стандарта и о том, какие предметы школьной программы, должны, по мнению россиян, изучаться всеми школьниками без исключения. Исследование осуществлялось методом анкетного опроса 19-20 февраля 2011 г., всего было опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность в исследовании не превышала 3,4%.

По данным опроса ВЦИОМ, каждый пятый россиянин позитивно воспринимал идею внедрения проекта нового образовательного стандарта (22%). Причем среди респондентов с несовершеннолетними детьми, уровень одобрения еще выше (24%). Большая часть опрошенных традиционно настороженно принимает новые инициативы: 51% пока склонны негативно относиться к такому шагу. "За" переход к новой системе обучения старшеклассников, в первую очередь, молодые россияне

(28-29%), обеспеченные респонденты (28%), активные пользователи сети Интернет (26%), москвичи и петербуржцы (26%). Позицию "против" занимают, в основном, 25-44-летние россияне (57%) и жители средних городов (61%). Размышляя над тем, какие предметы школьной программы необходимо оставить обязательными для всех старшеклассников без исключения (т.е. на них право выбора распространяться не будет), наши сограждане чаще всего делали выбор в пользу алгебры, русского языка (по 70%), литературы (43%) и истории (42%). Реже в этой связи упоминались такие предметы, как иностранный язык (28%), география и информатика (по 12%), геометрия и физика (по 11%). Наконец, реже всего в контексте обязательных дисциплин "без права выбора" респонденты называли физкультуру, биологию (по 6%), химию, экономику (по 5%), обществознание (3%) и др.5

Метод опроса (результаты

ВЦИОМ)

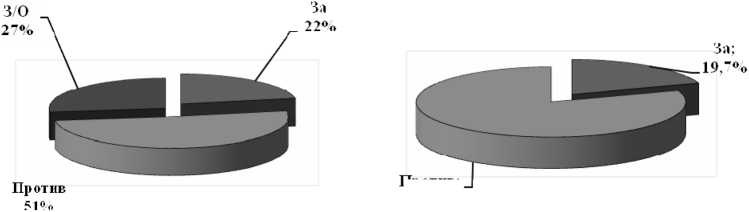

Сравнивая результаты двух исследований, четко обозначился ряд сопоставимых данных. Так, по результатам массового опроса, 22% респондентов поддерживают реформу. Аналогичные результаты имеют место и в исследовании методом "Анализа комментариев" — 19,7%. Причем, как указывает ВЦИОМ: "За" переход к новой системе обучения старшеклассников, в первую очередь, молодые россияне (28-29%)". В исследовании методом "Анализа комментариев" эта цифра равна 27,8%. Что же касается негативных оценок нововведений в системе среднего образования, то здесь мнение интернет-пользовате-лей (83%) и граждан, участвующих в опросе (51%) отличаются. Это связанно с возможностью у участников массового опроса выбора варианта "затрудняюсь ответить" (рис.1.).

Отвечая на вопрос, какие предметы школьной программы необходимо оставить обязательными для всех старшеклассников без исключения (т.е. на них право выбора распространяться не будет), по данным ВЦИОМа, наши сограждане чаще всего делают выбор в пользу алгебры, русского языка (по 70%), литературы (43%) и истории (42%). Качественный контент-анализ мнений, высказанных в комментариях к статье о реформе, показал, что большинство интернет-пользователей, выбирая обязательные предметы для всех, склоняются в пользу алгебры, русского языка и истории (табл. 1.).

Подводя итоги результатов исследований проведенных двумя различными методами по одной тематике, можно констатировать, что ряд данных являются идентичными, что дает осно-

Рис. 1. Распределение мнений относительно поддержки реформы образования

Метод «Анализа комментариев»

Против: 80,3%

Таблица 1.Сравнительная таблица выбора обязательных предметов обучения

|

Критерий/Метод исследования |

Метод опроса (Результаты ВЦИОМ) |

Метод «Анализа комментариев» |

|

Предметы школьной программы, которые должны изучаться всеми |

Алгебра, русский язык, литература, история |

Алгебра, русский язык, история |

вания говорить о необходимости более пристального рассмотрения возможности использования метода "анализа комментариев" в социологической практике.

Ниже приведем основные направления методологического характера, которые необходимо учитывать при дальнейшей работе с методом "анализа комментариев":

-

• определение состава генеральной и объема выборочной совокупностей;

-

• способы фильтрации "троллинговых" сообщений, а также возможность использования "троллинга" исследователем для модерации хода обсуждения в комментариях;

-

• возможность использования более сложных видов анализа при работе с количественными данными (факторный, кластерный и т.п.);

-

• выявление соотношения использования данных количественного и качественного характера при формулировке выводов по результатам анализа;

-

• возможность построения "карты дискуссии" в рамках анализа всего массива первичных данных и др.

В заключение отметим, что "Анализ комментариев", на наш взгляд, может выступать как самостоятельный метод, в то же время он может прекрасно дополнять исследования, проведенные другими методами. Это достаточно сложный, трудоемкий метод, требующий исследовательского опыта, объективной оценки материала. В настоящее время работа над совершенствованием метода продолжается.

Список литературы Изучение отношения россиян к реформе образования методом анализа комментариев

- Daniel A. Menchik and Xiaoli Tian. Putting Social Context into Text: The Semiotics of Email Interaction//The American Journal of Sociology 2008, № 114 (2) pp. 332-370

- Девятко И. Ф. Онлайн исследования и методология социальных наук: новые горизонты, новые (и не столь новые) трудности /Гос. Ун-т. Ин-т соц. РАН. -Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/lib-research/methods/online.htm

- Ивойлова И. Уроки отменяются //Российская газета. -№5378 (2). -2011. -Режим доступа: http://www.rg.ru/2011/01/12/shkola.html

- Фарахутдинов Ш. Ф., Бушуев А. С. Обработка и анализ данных социологических исследований в пакете SPSS 17.0.: курс лекций. Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. -220 с

- Новый образовательный стандарт: какие предметы школьной программы должны быть обязательными? /Статья-отчет ВЦИОМ -Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111414