Изучение писаницы на реке Джалинда в Сретенском районе Забайкальского края в 2019 году

Автор: Пахунов А.С., Алкин С.В., Илюшечкин В.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

Памятники наскального искусства на территории юго-востока Забайкалья края представлены писаницами -нанесенными на скальную поверхность красочными изображениями. К настоящему времени в бассейне среднего течения р. Шилка обнаружено пять таких объектов, которые были обследованы авторами статьи в июле 2019 г. Памятник в пади Джалинда (Бичигинская писаница) впервые был описан в литературе в середине XIX в. Из-за расположения в весьма труднодоступном месте он посещался археологами с исследовательскими целями лишь дважды: в 1954 г. сотрудником экспедиции А.П. Окладникова и в 1968 г. новосибирским археологом А.И. Мазиным. Общие размеры центрального панно с изображениями - 2,3 х 0,9 м. Рисунки выполнены пигментами двух оттенков красного на плоскости гранитного останца серого цвета. Среди изображений имеются вертикальные линии, крестообразные знаки, антропоморфные фигуры и др. Сохранность изображений удовлетворительная, однако в настоящее время не все детали композиции хорошо прочитываются, поскольку часть из них скрыта натечными образованиями. Документирование памятника осуществлялась с применением фотограмметрии, цифровой микроскопии и съемки с беспилотного летательного аппарата. В результате фотограмметрической обработки были получены текстурированная трехмерная модель поверхности, карта высот и ортофотография разрешением 1 гигапиксель. Последующее применение метода усиления цветового контраста позволило зафиксировать мельчайшие следы краски на поверхности скалы, выявить новые изображения и уточнить ранее известные. Анализ образцов пигмента показал, что красная краска - это охра. Во всех проанализированных образцах была обнаружена примесь марганца, что потенциально может являться одним из индикаторов источника сырья. Первые результаты полевой фиксации памятника и лабораторных анализов показывают значительный потенциал предложенной методики для изучения писаниц Забайкалья и позволяют разработать комплексную программу дальнейших исследований наскального искусства региона.

Забайкалье, шилка, наскальное искусство, писаницы, охра, фотограмметрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145586

IDR: 145145586 | УДК: 903.27+904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.549-555

Текст научной статьи Изучение писаницы на реке Джалинда в Сретенском районе Забайкальского края в 2019 году

Памятники наскального искусства на территории юго-восточного Забайкалья в пределах современного Сретенского р-на Забайкальского края изучаются с середины 1950-х гг. Летом 1954 г. во время разведки сплавом сотрудниками Дальневосточной археологической экспедиции ИИМК АН СССР под руководством А.П. Окладникова благодаря информации, полученной от местных жителей, были обследованы три таких объекта (Джа-линда, на р. Кара, Средне-Шайкино) [Окладников, Ларичев, 1999, с. 7–9, 15]. В 1968 г. А.И. Мазин провел фиксацию трех этих объектов и осуществил раскопки жертвенников у скал с писаницами [Мазин, 1986, с. 28–34; 1994, с. 16–18]. В 1980-х гг. писаницу в пади Джалинда посещал со школьниками с. Усть-Карск В.К. Колосов.

Более десяти последних лет программу разведывательных и стационарных исследований древних и средневековых археологических памятников в бассейне среднего течения р. Шилка осуществляет археологический отряд ИАЭТ СО РАН (нач. отряда – С.В. Алкин). Отдельной задачей отряда является изучение древних наскальных изображений. Существенным результатом стало обнаружение ранее неизвестных памятников. Выявлен рисунок у входа в грот с археологическими материалами вблизи средневекового Усть-Чёрнинского городища, а также определено место расположения писаницы, известной по информации местных жителей, в 5 км от устья р. Ларги – правобережного притока р. Шилки ниже с. Горби-ца [Ахметов, Алкин, 2017, с. 27].

В 2019 г. нами начато изучение выполненных краской памятников наскального искусства в бассейне р. Шилка с использованием методов фотограмметрии, цифровой микроскопии и фотофиксации с применением беспилотного летатель- ного аппарата, а также были отобраны образцы пигментов для дальнейших лабораторных анализов их состава. В июле авторами были посещены все пять известных писаниц: Кара (в 10 км от устья р. Кара), Джалинда, Усть-Чёрнинская, Ларгинская и Средне-Шайкино в Сретенском и Могочинском р-нах Забайкальского края. На памятниках была выполнена полная или частичная фиксация наскальных изображений с применением наземной фотосъемки с последующей фотограмметрической обработкой с целью получения высокодетализированных ортофотографий для последующего выполнения прорисовок красочных изображений. В результате в ряде случаев, помимо уточнения известных ранее изображений, были обнаружены новые рисунки. Кроме того, в ходе выполнения маршрута отбирались образцы сырья, которое могло использоваться для приготовления минеральной краски.

В настоящей работе представлены предварительные результаты обследования писаницы Джалинда, которая из-за расположения в весьма труднодоступном месте ранее посещалась археологами с исследовательскими целями лишь дважды – в 1954 и 1968 гг.

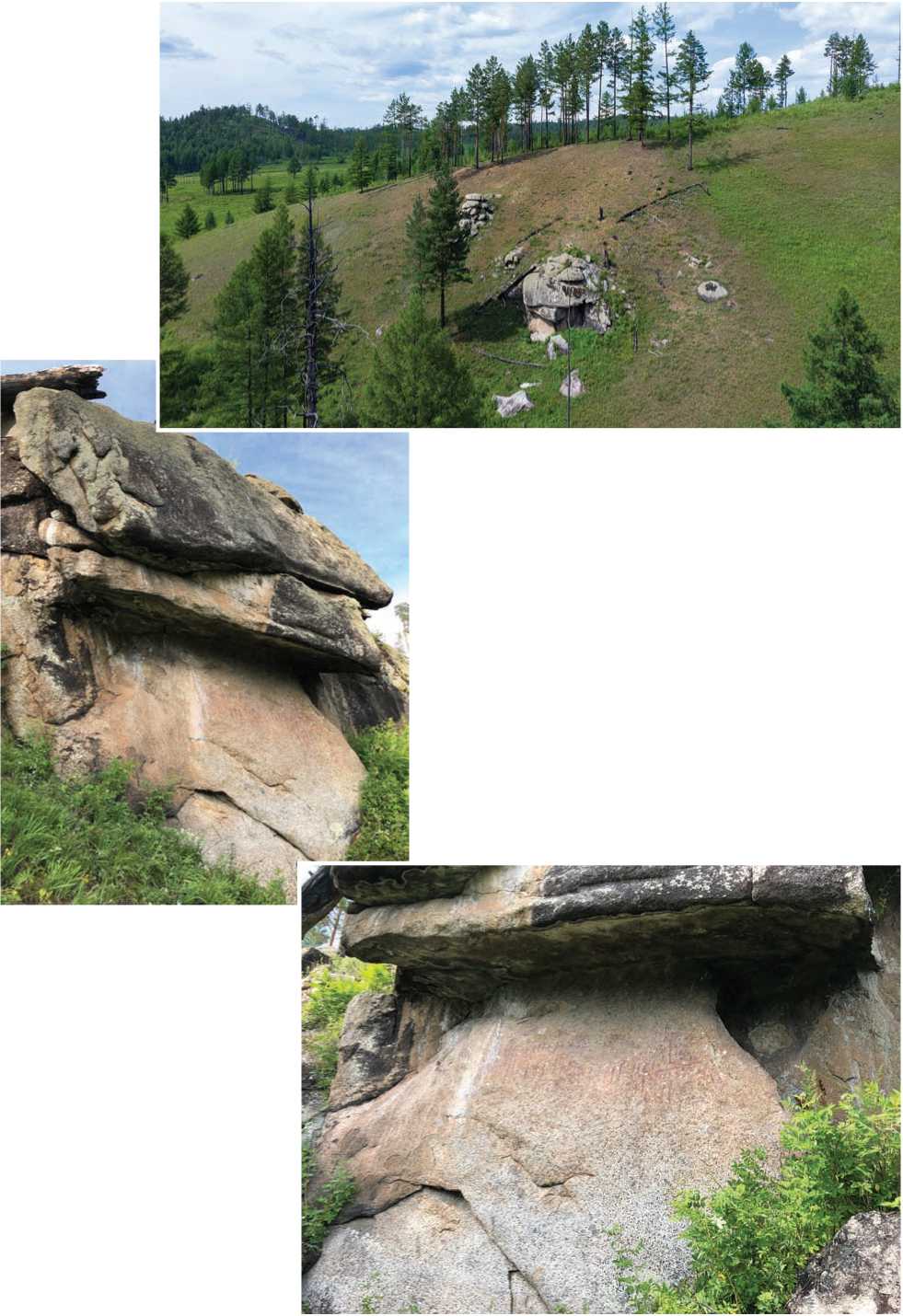

Писаница Джалинда (иначе – Бичигинская писаница) находится в Сретенском р-не Забайкальского края в распадке р. Бичига – левого притока р. Джалинда. В свою очередь Джалинда впадает в р. Чёрную – самый крупный левобережный приток р. Шилки. «Писаный камень» представляет собой гранитовый останец высотой ок. 8 м (рис. 1, 2). Рисунки располагаются на одной из плоскостей у основания останца. Среди изображений имеются вертикальные линии, крестообразные знаки, антропоморфные фигуры и др. (рис. 3). В настоящее время не все детали изображения хорошо прочитываются, часть из них покрыта натечными образованиями.

Рис. 3. Писаница Джалинда. Общий вид плоскости с изображениями.

Рис. 2. Писаница Джалинда. Общий вид на памятник с земли.

Рис. 1. Писаница Джалинда. Общий вид на памятник с воздуха.

История изучения

Первые сведения о выполненных охрой наскальных изображениях на р. Джалинда (приток р. Чёрной) были опубликованы в 1887 г. горным инженером и писателем Александром Александровичем Черкасовым. Осенью первого года своей службы управляющим Верхне-Карийскими золотыми промыслами (с 1857 по 1862 г.) вместе с проводником Дмитрием Кудрявцевым он побывал на писанице и оставил следующее свидетель- ство: «…пред нами под крутой горой возвышался громадный утес, который маскировался небольшими площадками, покрытыми красиво сгруппировавшимся лесом. Под самым утесом, при выходе горы на узкою лесную долину, я увидал громадную гранитную стену, которая состояла из целой массы сплошного камня и стояла не отвесно, а немного наклонно, низом под себя, а верхним концом – к подолу. Кроме того, сверху этой стены спустились, как бы нарочно, весьма солидной величины плиты, которые, составляя естественный навес, закрывали стоячую массу камня и охраняли ее от атмосферных вод. Вот тут, на этой природной скрижали, я увидал большую красную запись. …Сверху каменной стены было начерчено как бы отдельное слово, а затем шла надпись, по крайней мере, на шести или восьми квадратных аршинах. Но так как западный угол сверху спускающейся скалы, как оказалось, уже на памяти Кудрявцева от времени обвалился, то дождевая вода, стекающая с горы, то ли смыла, то ли полудила черными ниспускающимися полосами часть надписи, так что ее целостность нарушилась и уже не представлялось никакой возможности скопировать это замечательное сказание древних аборигенов» [Черкасов, 2009, с. 421–422].

В июле 1954 г. в ходе разведывательных работ на Шилке А.П. Окладников узнал от местного жителя о писанице на р. Джалинда. Для прояснения ситуации и обследования местонахождения был отправлен сотрудник отряда, лаборант Ю.И. За-витухин. Скала была описана им как валунообразный останец с карнизом, под которым находились «сильно пострадавшие от времени» рисунки, выполненные красной охрой – точки, линии, зооморфные фигуры. Левая часть плоскости с изображениями покрыта известковым натеком [Окладников, Ларичев, 1999, с. 7, 9]. Скорее всего, копия с рисунков не снималась. В отчете, направленном в Полевой комитет, их нет. Отсутствует описание писаницы на р. Джалинда (как и двух других зафиксированных в тот год памятников с наскальными рисунками) и в монографии о петроглифах Забайкалья [Окладников, Запорожская, 1969, 1970].

В 1967 г. памятник был обследован А.И. Мазиным, который по стилистическим особенностям рисунков и керамике, обнаруженной в культурном слое у основания останца, датировал его концом I тыс. до н.э. Однако, в отличие от коллекций из других жертвенников, артефакты не были опубликованы. А.И. Мазин выполнил фиксацию изображений на плоскости, дав их порисуночное описание. Им были определены изображения животных, антропоморфные фигуры (в т.ч. с рогаты- ми головными уборами), пятна, вертикальные и горизонтальные линии [Окладников, Мазин, 1976, с. 77–78, 184; Мазин, 1986, с. 29].

Методы

Для фиксации памятников наскального искусства в настоящее время применяется комплексная методология, включающая различные виды трехмерной визуализации [Fritz et al., 2016; Robert et al., 2016], усиления цветового контраста [Миклашевич, Солодейников, 2013; Le Quellec et al., 2015], выполнения цифровых прорисовок [Domingo et al., 2015; Martínez, Pajas, 2015]. В настоящей работе нами применялась фотосъемка с последующей фотограмметрической обработкой полнокадровой фотокамерой Sony A7II с объективом Sony FE 28/2 и кольцевой вспышкой. Всего было выполнено 354 кадра, которые далее экспортировались в программу Agisoft Photoscan. Результатом обработки явились текстурированная трехмерная модель поверхности, ортофотография и карта высот. Построение карты высот использовалось для оценки рельефа поверхности и характера его использования в процессе нанесения рисунков. Полученный набор изображений собирался в стек в программе Adobe Photoshop, а затем рисунки выделялись в полуавтоматическом режиме и помещались на отдельный слой. Прорисовка выполнялась по ортофотографии, разрешение которой в 20 раз превосходит разрешение одного кадра, что существенно повысило детализацию изображения и позволило зафиксировать мельчайшие следы краски на поверхности камня.

Результаты

Рисунки располагаются на одной из плоскостей в нижней части гранитового останца. Ориентация положительно наклоненной пло скости – на юг к долине р. Бичиги. Общие размеры центрального панно – 2,3 × 0,9 м. Состояние сохранности красочного слоя удовлетворительное ввиду наличия над рисунком козырька, который защищает изображение от прямого воздействия дождя и потоков воды. Однако в настоящее время не все детали композиции хорошо прочитываются, поскольку часть из них скрыта натечными образованиями. В первой половине дня панно находится в тени козырька, затем нижняя часть частично экспонируется на солнце. Визуально различия в цвете краски и поверхности, экспонируемой на солнце, не обнаружены.

Порода – гранит с крупными включениями слоистых алюмосиликатов. Рисунки выполнены пигментами двух оттенков красного на скальной пло- скости серого цвета. Основной объем – краской насыщенного красного цвета (NCS S 4050-Y90R), положенной плотным слоем, полностью перекрывающим поверхность. Отмечены также изображения желто-красной или оранжевой краской, цвет которой невозможно специфицировать ввиду тонко сти слоя, сквозь которой просвечивает поверхность камня.

Одним из самых существенных процессов, происходящих на памятниках наскального искусства под открытым небом и оказывающих влияние как на состояние сохранности, так и на визуальное впечатление от памятника, является выветривание породы. В процессах выветривания на поверхность влияют различные химические и физические факторы, изменяется ее цвет, пористость, трещиноватость, что приводит к нарушению целостности приповерхностного слоя породы и его разрушению.

Слой выветривания на плоскости имеет желтый оттенок, тогда как ниже рисунка визуально различима граница более светлой части плиты, открытой для прямого воздействия дождя. Более светлый оттенок, вероятно, связан с удалением продуктов выветривания с поверхности. В левой части плиты зафиксированы натеки белого цвета, частично перекрывающие краску. Доступ воды на плоскость происходил через щели между плитой с рисунком и козырьком.

Состояние сохранности изображений удовлетворительное. Отмечены локальные утраты породы вместе с красочным слоем, случившиеся относительно давно, поскольку обнажившаяся порода уже покрыта слоем выветривания. Из относительно свежих дефектов в верхней части панно были обнаружены небольшие округлые выбоины, вероятно, от выстрелов.

Подложка под краской – микропористая поверхность, типичная для слоя выветривания. Краска на ней обнаруживается при съемке образцов с фазовым контрастом на сканирующем электронном микроскопе. Красный цвет обусловлен присутствием в краске гематита. Во всех проанализированных образцах была обнаружена примесь марганца, что потенциально может быть индикатором источника сырья, т.к. в образцах красных красок с других памятников региона марганец отсутствует (неопубликованные данные). Поскольку на плоскость попадала вода, несущая растворенные соли, во всех образцах отмечено присутствие фосфора и серы – элементов, не типичных для охр.

Ввиду сложной стратиграфии образцов детальное изучение состава краски и наслоений будет возможно при подготовке микрошлифов и картировании элементного состава с применением различных химико-аналитических методов.

Использование ортофотографии вме сто прямого снимка позволило избежать угловых иска-

Рис. 4. Писаница Джалинда. Комбинирование прорисовок разных лет. Сине-зеленые линии округлой формы – прорисовка А.И. Мазина [Окладников, Мазин, 1976, табл. 62]. Прорисовка 2019 г. была наложена в режиме исключения. Белые линии – прорисовка 2019 г. – лежит в границах прорисовки 1976 г. Черные линии – вновь выявленные изображения.

жений и объективно передать размеры и пропорции изображений, а также выполнить уточненную фиксацию, при которой были выявлены новые изображения (рис. 4). Специальная обработка фотоизображений позволила получить текстурированную трехмерную модель поверхности и ортофотографию разрешением 1 гигапиксель. Последующее применение метода усиления цветового контраста позволило зафиксировать мельчайшие следы краски на поверхности скалы, выявить новые изображения и уточнить ранее известные.

Первые результаты использования современных методов фиксации памятника демонстрируют значительный потенциал предложенной методики для его изучения и позволяют разработать комплексную программу дальнейших исследований писаниц бассейна р. Шилки и сопредельных территорий.

Исследование проведено в рамках проектов НИР ИАЭТ СО РАН № 0329-2019-0004 и РФФИ № 17-2904172, а также при поддержке стипендиальной программы НОЦ «Новая археология» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета.

Авторы благодарны генеральному директору АО «Прииск Усть-Кара» В.П. Котельникову, работникам прииска, жителям сел Усть-Карск, Верхние Куларки, Усть-Чёрная и Горбица за помощь в проведении исследований полевого сезона 2019 г. Особая благодарность за сотрудничество выражается группе студентов отделения среднего профессионального образования Забайкальского института железнодорожного транспорта под руководством преподавателя высшей категории Р.В. Смолякова.

Список литературы Изучение писаницы на реке Джалинда в Сретенском районе Забайкальского края в 2019 году

- Ахметов В.В., Алкин С.В. Археологическая разведка в Сретенском районе Забайкальского края в 2014 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 26–29.

- Мазин А.И. Таежные писаницы Приамурья. – Новосибирск: Наука, 1986. – 260 с.

- Мазин А.И. Древние святилища Приамурья. – Новосибирск: Наука, Сиб. изд. фирма, 1994. – 241 с.

- Миклашевич Е.А., Солодейников А.К. Новые возможности документирования наскальных изображений, выполненных краской (на примере Кавказской писаницы в Минусинской котловине) // Научное обозрение Саяно-Алтая. – 2013. – № 1. – С. 176–191.

- Окладников А.П., Запорожская В.Д. Петроглифы Забайкалья. – Ч. 1. – Л.: Наука, 1969. – 219 с.; ч. 2. – Л.: Наука, 1970. – 264 с.

- Окладников А.П., Ларичев В.Е. Археологические исследования в бассейне Амура в 1954 году // Традиционная культура Востока Азии. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 1999. – Вып. 2. – С. 4–29.

- Окладников А.П., Мазин А.И. Писаницы реки Олёкмы и Верхнего Приамурья. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1976. – 190 с.

- Черкасов А.А. Записки сибирского охотника. – Чита: Экспресс-издательство, 2009. – 484 с.

- Domingo I., Carrión B., Blanco S., Lerma J.L. Evaluating conventional and advanced visible image enhancement solutions to produce digital tracings at el Carche rock art shelter // Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage. – 2015. – Vol. 2. – N 2-3. – P. 79–88.

- Fritz C., Willis M.D., Tosello G. Reconstructing Paleolithic cave art: The example of Marsoulas cave (France) // J. of Archaeol. Sci.: Reports. – 2016. – Vol. 10. – P. 910–916.

- Le Quellec J.L., Duquesnoy F., Defrasne C. Digital image enhancement with DStretch®: is complexity always necessary for effi ciency? // Digital Applications in Archaeol. and Cultural Heritage. – 2015. – Vol. 2. – N 2-3. – P. 55–67.

- Martínez M.B., Pajas J.A. Las representaciones Levantinas de bovinos de la casa Forestal de Tormón (Teruel): ceja de piezarrodilla y Cerrada del Tio Jordge // Zephyrus. – 2015. – Vol. 75. – P. 73–84.

- Robert E., Petrognani S., Lesvignes E. Applications of digital photography in the study of Paleolithic cave art // J. of Archaeol. Sci.: Reports. – 2016. – Vol. 10. – P. 847–858.