Изучение показателей электромиографии у пациентов с малыми односторонними концевыми дефектами

Автор: Комлев С.С., Портянников И.В.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 3 т.22, 2025 года.

Бесплатный доступ

На сегодняшний день есть необходимость детального изучения особенностей мышечной активности при малых односторонних концевых дефектах зубных рядов. Современные методы протезирования требуют оценки их эффективности с точки зрения восстановления симметричного функционирования жевательного аппарата. Цель исследования. Проанализировать электромиографические показатели у пациентов с малыми односторонними концевыми дефектами при использовании различных конструкций протезов: малых седловидных и бюгельных протезов на замковой фиксации, а также традиционных съемных пластиночных протезов. Материал и методы исследования. Включают проспективное электромиографическое исследование 77 пациентов, разделенных на основную (n = 40) и контрольную (n = 37) группы, со статистической обработкой. Проводилось поверхностное электромиографическое исследование жевательных и височных мышц с обеих сторон на этапах до лечения, через 1 и 6 месяцев после протезирования на аппарате «Колибри» (Нейротех). Результаты и обсуждение. Были получены статистически значимые различия в электромиографии мышц при использовании разных конструкций протезов. Наибольшие изменения наблюдались в группах с оригинальными протезами, что указывает на более физиологичную передачу жевательной нагрузки. Прирост показателей биопотенциалов жевательных и височных мышц составил от 18,2 до 28,4 % в основной группе по сравнению с контрольной. Заключение. Исследование демонстрирует эффективность оригинальных конструкций протезов с замковой фиксацией, обеспечивающих более физиологичную работу жевательных мышц. Полученные результаты подчеркивают важность индивидуального подхода к выбору метода протезирования с учетом физиологических особенностей пациента и конструкции протеза.

Электромиография, концевые дефекты, малый седловидный протез, бюгельный протез, замковое крепление

Короткий адрес: https://sciup.org/142245911

IDR: 142245911 | УДК: 616.314-77-073.7 | DOI: 10.19163/2658-4514-2025-22-3-5-11

Текст научной статьи Изучение показателей электромиографии у пациентов с малыми односторонними концевыми дефектами

doi:

Электромиографическое исследование представляет собой современный неинвазивный метод диагностики, позволяющий получить объективную информацию о функциональном состоянии зубочелюстной системы в целом. Данный метод исследования приобретает все большую популярность благодаря своей информативности и возможности получения количественных показателей, необходимых для оценки эффективности проводимого лечения [1].

Особое внимание уделяется односторонним концевым дефектам зубных рядов, так как они приводят к серьезным нарушениям биомеханики жевательного аппарата. При малых односторонних дефектах отмечается характерное изменение активности мышц: уменьшение амплитуды потенциалов на стороне поражения и увеличение активности жевательной и височной мышц на противоположной стороне [2].

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью детального изучения особенностей мышечной активности при малых односторонних концевых дефектах, что позволит оптимизировать подходы к диагностике и лечению данной патологии.

Особую значимость приобретает оценка эффективности протезирования и восстановления симметричного функционирования жевательного аппарата.

В современной стоматологии особое внимание уделяется методам протезирования концевых дефектов зубных рядов.

Несмотря на развитие технологий, съемные протезы сохраняют свою актуальность, однако их использование связано с нефизиологической передачей жевательного давления и сложным этапом привыкания, что приводит к постоянному вопросу выбора оптимального частичного съемного протеза для лечения пациентов с малыми односторонними концевыми дефектами [3–6].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Провести анализ электромиографии у пациентов с малыми односторонними концевыми дефектами, пользующихся малыми седловидными, бюгельными и съемными пластиночными протезами.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено проспективное электромиогра-фическое исследование с участием 77 пациентов, разделенных на 2 группы: основная группа ( n = 40), где провели ортопедическое лечение с помощью малых седловидных протезов и бюгельных протезов на оригинальных замках (заявка на патент № 2025106624).

Контрольная группа ( n = 37), где проводилось протезирование традиционными бюгель-ными протезами на кламмерах и съемными пластиночными протезами.

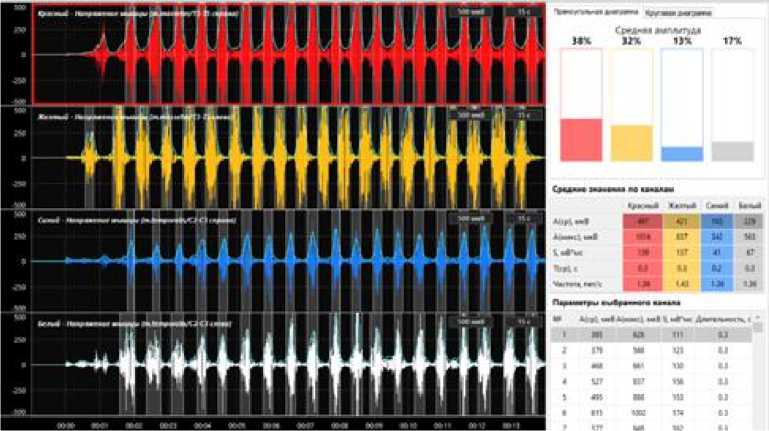

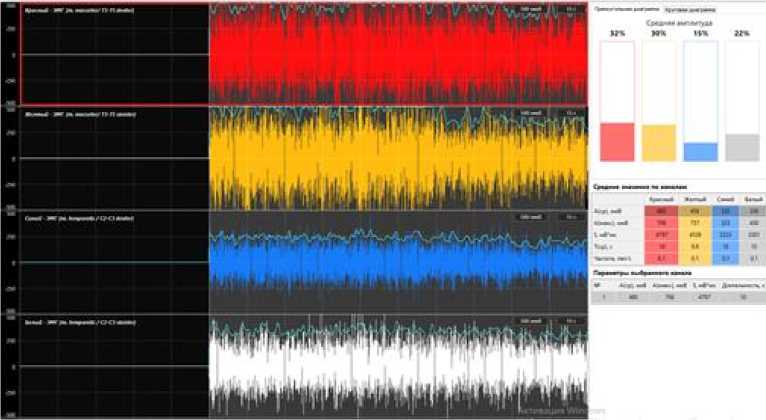

Проводилось поверхностное электромио-графическое исследование жевательных и височных мышц с левой и правой стороны на этапах: до ортопедического лечения, после адаптации к протезу через 1 месяц и через 6 месяцев после протезирования, на аппарате «Колибри» (Нейротех). Датчики накладывались поверхностно на височные и жевательные мышцы. Элек-тромиографическое исследование проводилось с помощью пробы Рубинова, когда пациента жует ядро лесного ореха на обеих сторонах в течение времени 10–15 секунд до появления рефлекса глотания и проводили тест на максимальное сжатие челюстей в течение 5–10 секунд. После этого получали графики электромиографии, что показано на рис. 1 и 2.

В статистическую обработку брались только количественные данные, такие как средняя амплитуда в мкВ. Соответствие нормальному распределению проверялось с помощью теста Шапиро – Уилка, так как в каждой выборке было по 40 и 37 наблюдений. Так как распределение всех показателей соответствовало нормальному, для описания использовали среднюю арифметическую и стандартное отклонение M(SD), а для сравнения показателей в основной и контрольной группах - двухвыборочный критерий

Стьюдента. Все расчеты проводились с достоверностью 95 %.

Исследование было одобрено Комитетом по Биоэтике Самарского государственного медицинского университета, номер разрешения 196, 31 сентября 2023.

Рис. 1. Электромиографическое исследование при акте жевания пациентом на аппарате «Колибри» (Нейротех)

Рис. 2. Электромиографическое исследование при максимальном сжатии пациентом на аппарате «Колибри» (Нейротех)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

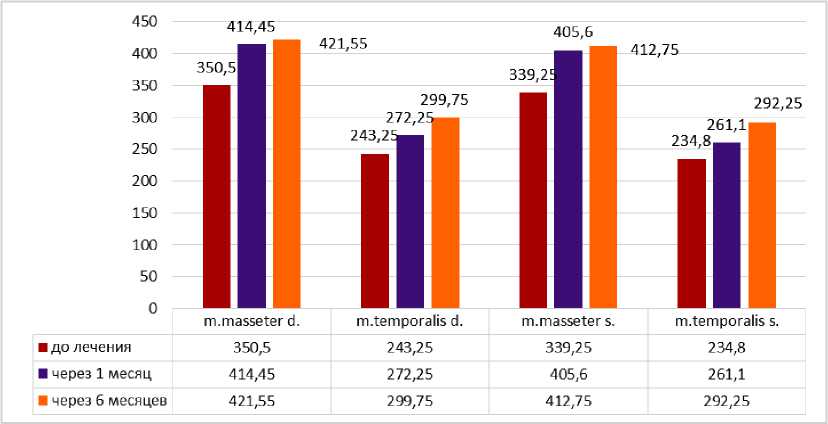

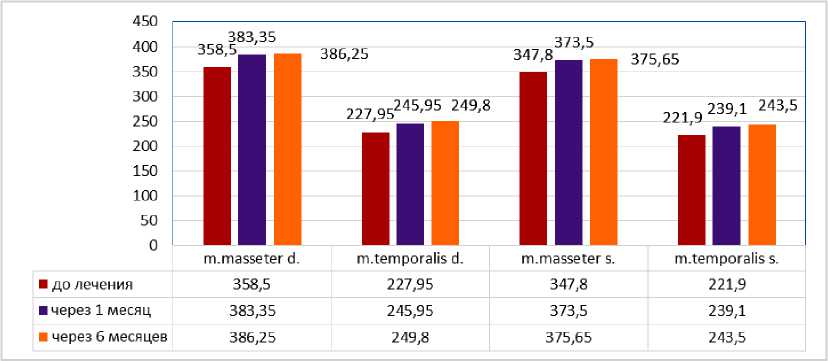

По результатам электромиографического исследования при акте жевания основной группе до ортопедического лечения показатели средней амплитуды электромиографии в мкВ составили: для правой стороны собственно жевательной мышцы 350,5 ± 6,25 и височной мышцы 243,25 ± 4,5; для левой стороны собственно жевательной мышцы 339,25 ± 6,25 и височной мышцы 234,8 ± 4,54. В контрольной группе пациентов до лечения средняя амплитуда в мкВ составила: для правой стороны собственно жевательной мышцы 358,5 ± 7,2 и височной мышцы 227,95 ± 4,26; для ственно жевательной мышцы 373,5 ± 4,26 и височной мышцы 239,1 ± 8,91 (при p < 0,05).

Через 6 месяцев средняя амплитуда электромиографии в мкВ составила: для правой стороны собственно жевательной мышцы 421,55 ± 5,95 и височной мышцы 299,75 ± 6,19; для левой стороны собственно жевательной мышцы 412,75 ± 6,42 и височной мышцы 292,25 ± 7,03. Результаты в контрольной группе пациентов через 6 месяцев средняя амплитуда электромиографии в мкВ составила: для правой стороны собственно жевательной мышцы 386,25 ± 7,53 и височной мышцы 249,8 ± 7,6; для левой стороны для собственно жевательной мышцы 375,65 ± 7,95 и височной мышцы 243,5 ± 8,5 (при p < 0,05). Обобщенные результаты представлены на рис. 3 и 4 в виде диаграммы.

левой стороны собственно жевательной мышцы 347,8 ± 5,63 и височной мышцы 221,9 ± 3,5 (при p < 0,05).

При акте жевания через 1 месяц после ортопедического лечения получили, что в основной группе пациентов средняя амплитуда электромиографии в мкВ составила: для правой стороны собственно жевательной мышцы 414,45 ± 7,28 и височной мышцы 272,25 ± 8,96; для левой стороны собственно жевательной мышцы 405,6 ± 8,44 и височной мышцы 261,1 ± 7,95. В контрольной группе пациентов с малыми односторонними концевыми дефектами зубных рядов средняя амплитуда электромиографии в мкВ составила: для правой стороны собственно жевательной мышцы 383,35 ± 8,18 и височной мышцы 245,95 ± 4,26; для левой стороны соб-

Рис. 3. Диаграмма основной группы пациентов до стоматологического лечения, через 1 месяц после ортопедического лечения и через 6 месяцев при акте жевания в мкВ

Рис. 4. Диаграмма контрольной группы пациентов до стоматологического лечения, через 1 месяц после ортопедического лечения и через 6 месяцев при акте жевания в мкВ

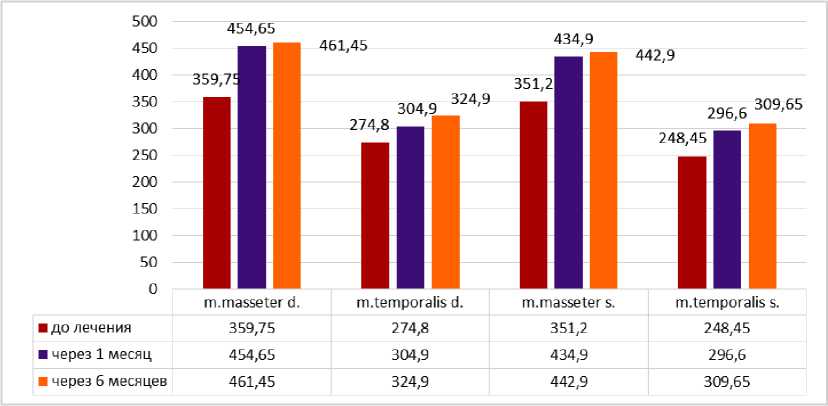

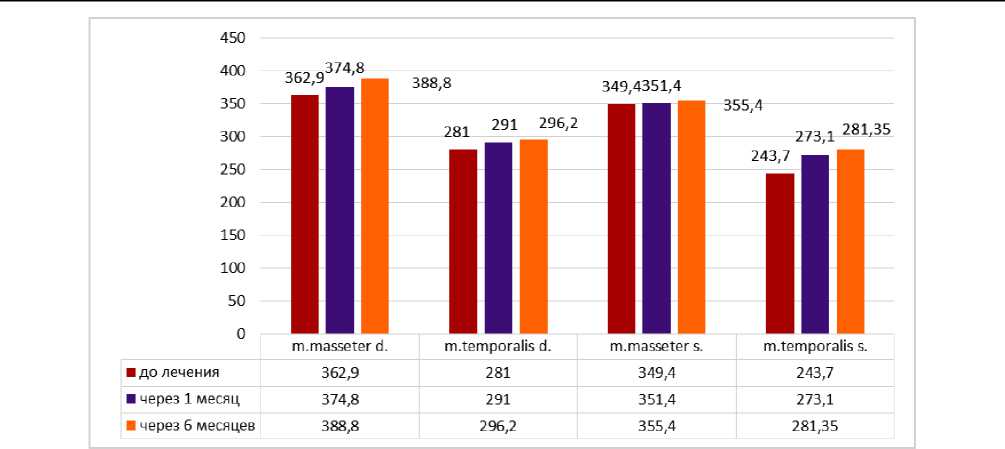

По результатам электромиографического исследования при максимальном сжатии челюстей в основной группе средняя амплитуда электромиографии в мкВ составила: для правой стороны собственно жевательной мышцы 359,7 ± 8,54 и височной мышцы 274,8 ± 9,14; для левой стороны собственно жевательной мышцы 351,25 ± 6,73 и височной мышцы 248,45 ± 9,21. По результатам электромиографического исследования при максимальном сжатии челюстей в контрольной группе средняя амплитуда электромиографии в мкВ составила: для правой стороны собственно жевательной мышцы 362,9 ± 11,37 и височной мышцы 281 ± 10,39; для левой стороны собственно жевательной мышцы 349,4 ± 11,08 и височной мышцы 243,75 ± 7,65 (при p < 0,05).

Через 1 месяц после лечения получили, что в основной группе средняя амплитуда электромиографии в мкВ составила: для правой стороны собственно жевательной мышцы 454,65 ± 2,50 и височной мышцы 304,9 ± 5,84; для левой стороны собственно жевательной мышцы 434,9 ± 5,84 и височной мышцы 296,65 ± 2,41. Через 1 месяц после лечения получили, что в контрольной группе средняя амплитуда электромиографии в мкВ составила: для правой стороны собственно жевательной мышцы 374,8 ± 10,42 и височной мышцы 291 ± 9,42; для левой стороны собственно жевательной мышцы 351,4 ± 12,24 и височной мышцы 273,1 ± 8,44 (при p < ,05).

В основной группе показатели через 6 месяцев при максимальном сжатии челюстей сред- няя амплитуда электромиографии в мкВ составила: для правой стороны собственно жевательной мышцы 461,45 ± 4,5 и височной мышцы 324,9 ± 6,71; для левой стороны собственно жевательной мышцы 442,90 ± 7,91 и височной мышцы 309,65 ± 5,65.

В контрольной группе через 6 месяцев средняя амплитуда электромиографии в мкВ составила: для правой стороны собственно жевательной мышцы 388,8 ± 9,12 и височной мышцы 296,2 ± 8,54; для левой стороны собственно жевательной мышцы 355,4 ± 9,14 и височной мышцы 281,35 ± 7,36 (при p < 0,05).

Обобщенные результаты по электромиографии при максимальном сжатии представлены на рис. 5 и 6 в виде диаграмм.

По результатам диаграмм можно подсчитать повышения средней амплитуды электроки-мографического исследования собственно жевательных и височных мышц до ортопедического лечения, через 6 месяцев после ортопедического лечения в основной группе на (20,2 ± 1,4) % m.masseter dexter , на (21,5 ± 1,54) % m.masseter sinister, на (23,1 ± 2,1) % m.temporalis dexter , на (24,7 ± 2,54) % m.temporalis sinister от изначальных показателей при акте жевания, а электромиография при максимальном сжатии показал прирост тонуса биопотенциалов средней амплитуды электромиографии на (28,4 ± 1) % m.masseter dexter , на (25,9 ± 1,8) % m.masseter sinister , на (18,2 ± 2,1) % m.temporalis dexter , на (24,5 ± 2,6) % m.temporalis sinister .

Рис. 5. Диаграмма основной группы пациентов до стоматологического лечения, через 1 месяц после ортопедического лечения и через 6 месяцев при максимальном сжатии челюстей в мкВ

Рис. 6. Диаграмма контрольной группы пациентов до стоматологического лечения, через 1 месяц после ортопедического лечения и через 6 месяцев при максимальном сжатии челюстей в мкВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показало различия в изменениях средней амплитуды электромиографии жевательных и височных мышц при использовании разных конструкций протезов.

Особенно заметные изменения наблюдались в группах с термопластическими и оригинальными протезами, что указывает на более физиологичную передачу жевательной нагрузки. Оригинальные конструкции на базе малого седловидного протеза и бюгельного протеза с зам- ковой фиксацией, из результатов, которые были получены в основной группе, обеспечивают более физиологичную работу жевательных мышц, что дало прирост выше, чем у традиционных протезов, и говорит об эффективности данных конструкций с оригинальным замком.

Также данное исследование демонстрирует важность индивидуального подхода к выбору метода протезирования с учетом физиологических особенностей пациента и конструкции протеза.