Изучение популяционной структуры лекарственных растений как основы разработки мер по сохранению генофонда

Автор: Редькина Н.Н.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 2 т.10, 2008 года.

Бесплатный доступ

С использованием изоферментов полиморфных локусов, разделенных электрофорезом в полиакрила- мидном геле, исследована межпопуляционная дифференциация девясила высокого на юге Башкорто- стана. Выявлено отсутствие закономерной пространственной структурированности изменчивости популяций и сравнительная близость структуры большинства из них. Полученные результаты обсуж- даются в отношении проблем сохранения генофонда вида.

Короткий адрес: https://sciup.org/148198101

IDR: 148198101 | УДК: 575.17:

Текст научной статьи Изучение популяционной структуры лекарственных растений как основы разработки мер по сохранению генофонда

В настоящее время проблема сохранения биоразнообразия является одной из глобальных проблем, стоящих перед человечеством, решение которой чрезвычайно важно для устойчивого развития мирового сообщества [4]. В этом плане особое внимание следует уделять редким и исчезающим видам, образующим его наиболее уязвимую часть.

Девясил высокий Inula helenium L. (Asteraceae) - ценное лекарственное растение, которое на Южном Урале находится под охраной государства. Постановлением Кабинета министров Республики Башкортостан № 231 от 11 сентября 2001 г. «О Красной книге Республики Башкортостан» он занесен в «Красную книгу» Республики Башкортостан по 3 категории редкости. К этой группе относят таксоны, представленные небольшими популяциями, которые в настоящее время не находятся под угрозой исчезновения и не являются уязвимыми, но рискуют стать таковыми. Следовательно, исследование генофонда девясила высокого и предложение мер по охране в природных условиях имеет не только высокую научную значимость (вид в этом отношении практически не изучен), но и выраженную прикладную направленность. Актуальность работы вызывается и тем, что растение чрезвычайно популярно в народной медицине и в его местообитаниях населением интенсивно собирается растительный материал для выращивания в садовых това- риществах и приусадебных хозяйствах. Тем самым наносится угроза целостности и устойчивости популяционной структуры девясила высокого. Кроме того, получаемая при исследовании информация может стать важной для научно обоснованной интродукции при создании плантаций для выращивание лекарственного сырья.

Цель исследования – изучение популяционной структуры и дифференциации популяций девясила высокого, обсуждение полученных результатов в сравнении с данными по другим ранее исследованных видам лекарственных растений Южного Урала в свете проблем сохранения их генофонда in situ и ex situ.

Материалы и методы исследований

Для изучения отобраны выборки из 9 природных популяций девясила высокого. Они расположены в южных районах Республики Башкортостан на территории Зианчуринско-го (пробные площади Zia-1 и Zia-2), Куюрга-зинского (Kum-1, Kum-2), Мелеузовского (Mel-1, Mel-2), Кугарчинского (Kug) и Ишибайско-го (Ish-1, Ish-2) районов в лесостепи Зилаир-ского плато и предгорий западного макросклона Южного Урала.

В качестве маркеров для характеристики популяционных структур нами использованы изоферменты. Для их анализа использован полиакриламидный гель-электрофорез [5, 10]. Гистохимическое окрашивание фермен- тов в гелях проведено по стандартным методикам [1]. Ферменты и локусы обозначались по одной из общепринятых номенклатур [11]. Более полное описание методов экстракции изоферментов и электрофореза было приведено ранее [2].

Для вычисления популяционных параметров использованы показатели, определяемые компьютерной программой BIOSYS-1 [12] – частота аллелей, доля полиморфных локусов Р , среднее число аллелей на локус А наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготность ( H O и HE ,соответственно), показатель уровня подразделенности популяций F ST , [9], а также коэффициент инбридинга (индекс фиксации Райта) и генетическое расстояние М. Нея D [8]. Формулы их расчета, а также определения степени гетерогенности выборок были приведены ранее [2].

Для изучения уровня дифференциации популяций особенно информативными являются полиморфные гены. В результате проведенного скрининга электрофоретической изменчивости ряда изоферментных систем установлено, что к поливариантным могут быть отнесены аллели 4 локусов. Они кодируют синтез неспецифических эстераз (EST, E.C. 3.1.1.1…), лейцинаминопептидазы (LAP, E.C. 3.4.11.1.), аспартатаминотрансферазы (AAT, E.C. 2.6.1.1.) и алкогольдегидрогеназы (ADH, E.C. 1.1.1.1.). Гипотезы о механизмах наследования ферментов были выдвинуты в ходе анализа электрофореграмм (пространственной разобщенности зон активности в гелях, образования гибридных молекул у гетерозигот и др.) и статистическим тестировании различий теоретически ожидаемых и наблюдаемых частот фенотипов изоферментов.

Результаты и их обсуждение

При сравнении частот наблюдаемых и теоретически ожидаемых распределений генотипов установлено, что их соотношение в большинстве популяций хорошо сбалансировано. Правило Харди-Вайнберга нарушается только в одном из 36 тестированных вариантов (2,8%). Этот прецедент отмечен в выборке Kum-1 из-за нехватки генотипов Aat-

11/2 ( χ 2 =10,2, статистически достоверно на уровне значимости Р < 0,01).

Частоты аллелей изученных четырех локусов приведены в таблице 1. В большинстве популяций в каждом локусе доминирует один из изоферментов. Исключениями являются Est-13 в выборках Kug-1 и Mel-2, Aat-11 в Mel-2, Adh-11 в Kum-2.

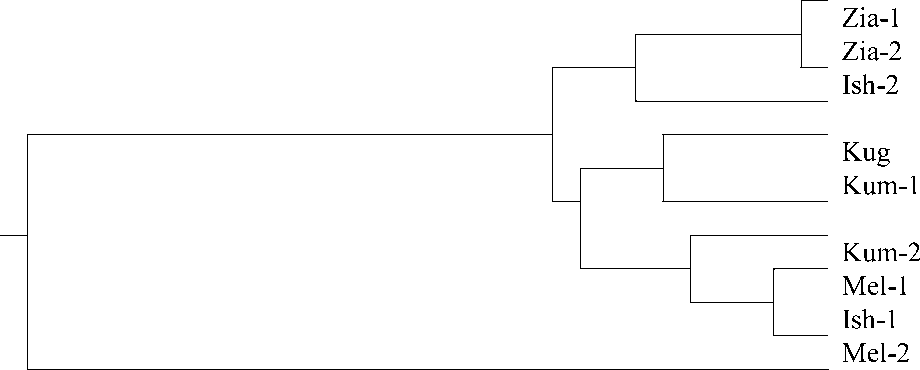

Среднее генетическое расстояние Нея, показывающее сходство и различия популяций по частотам аллелей, составило значение D= 0,081 ± 0,011 с изменениями от 0,005 до 0,275. Сходство генофондов по принципу «изоляции расстоянием» показано лишь для пары Zia-1/ Zia-2, разделенных расстоянием в 10 км (D = 0,005). У находящихся друг от друга на практически таком же удалении выборок Ish-1 и Ish-2 (13 км) генетическое расстояние больше на один порядок (D= 0,071). Различия частот аллелей довольно высоки и у пары Kum-1/ Kum-2 из одного района (D = 0,040, 14 км). У популяций Ish-2 и Zia-1, географически наиболее разобщенных (189 км), различия генофонда выражены сравнительно немного (D = 0,045). Корреляционный анализ также свидетельствует об отсутствии статистически достоверной связи между генетическим и географическим расстояниями. Более наглядно отсутствие пространственных закономерностей изменчивости изоферментов показаны на дендрограмме (рис.). На ней сформирована группа кластеров с небольшим [7] уровнем различий D = 0,060. В пределах этой группы какие-либо географические закономерности в пространственном расположении выборок практически не наблюдаются. От нее серьезно (D = 0,189) отделена выборка Mel-2. Этот феномен может быть вызван особенностями местообитания. Все остальные пробные площади представлены большими зарослями девясила высокого на влажных лугах, где в среднем на один квадратный метр приходится 0,71 ± 0,23 растение. Участок Mel-1 расположен в густом ольшат-нике вдоль реки и включает небольшие, удаленные друг от друга группы особей, со средней плотностью 0.04 особи на один квадратный метр. В таких условиях из-за их изоляции и затруднения переопыления растений может появиться «эффект основателя», приводящий к резкому изменению генотипического состава. Другим последствием скрещивания только в пределах изолированной группы особей может быть инбридинг. В подтверждение этого предположения на пробной площади Mel-2 коэффициент инбридинга F = +0,187 – ощущается экцесс гомозиготности (табл. 2). В другом местообитании с относительно небольшой численностью растений на единицу площади (0,18 шт.) также выявлен инбридинг (Kum-1, F = +0,232). На остальных местообитаниях, где на один квадратный метр приходится 0,45-2,25 растений, коэффициент близок к нулю или наблюдается экцесс гетерозиготности.

Заключение

Редкие и исчезающие виды растений составляют наиболее чувствительную часть биоразнообразия, подлежащего охране. Причиной этого является уязвимость генофонда этой категории организмов из-за ограничения потока и дрейфа генов [6]. Из их числа лекарственные растения находятся в более опасном положении, так как деградация их популяций происходит не только по природным, но и по антропогенным причинам. Примером может служить наше исследование по родиоле иремельской («золотому корню», эндемику Южного и Среднего Урала) [3]. Из-за хищнических нерегулируемых сборов растения населением более чем на один порядок снизилась численность растений в горном массиве Иремель, исчезли целые субпопуляции. Это привело с 1990 по 2001 г.г. к утере части аллелей, понижению ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности от 0.257 до 0,182 и от 0,288 до 0,221 для HOиHE ,соот-ветственно.

Таблица 1. Частоты аллелей полиморфных локусов девясила высокого

|

Аллели |

Частоты аллелей в выборках |

||||||||

|

Zia-1 |

Zia-2 |

Kug-1 |

Kum-1 |

Kum-2 |

Mel-1 |

Mel-2 |

Ish-1 |

Ish-2 |

|

|

Est-1 1 |

0.125 |

0.206 |

0.500 |

0.432 |

0.266 |

0.219 |

0.563 |

0.297 |

0.016 |

|

Est-1 2 |

0 |

0 |

0.028 |

0.023 |

0.031 |

0.016 |

0.016 |

0.016 |

0 |

|

Est-1 3 |

0.850 |

0.794 |

0.472 |

0.545 |

0.688 |

0.734 |

0.422 |

0.656 |

0.968 |

|

Est-1 4 |

0.025 |

0 |

0 |

0 |

0.016 |

0.031 |

0 |

0.031 |

0.016 |

|

Lap-1 1 |

1.000 |

1.000 |

1.000 |

0.727 |

0.813 |

0.563 |

0.922 |

0.703 |

0.806 |

|

Lap-1 2 |

0 |

0 |

0 |

0.273 |

0.188 |

0.438 |

0.078 |

0.297 |

0.194 |

|

Aat-1 1 |

1.000 |

0.882 |

0.889 |

0.750 |

0.953 |

0.953 |

0.344 |

0.969 |

0.710 |

|

Aat-1 2 |

0 |

0.118 |

0.111 |

0.250 |

0.047 |

0.047 |

0.656 |

0.031 |

0.290 |

|

Adh-1 1 |

0.275 |

0.294 |

0.306 |

0.341 |

0.516 |

0.313 |

0.250 |

0.344 |

0.177 |

|

Adh-1 2 |

0.725 |

0.707 |

0.694 |

0.659 |

0.484 |

0.688 |

0.750 |

0.656 |

0.823 |

Рис. Дендрограмма, построенная на основе генетических расстояний между популяциями девясила высокого

Субпопуляционная подразделенность даже в близко расположенных местообитаниях возросла от F ST = 0,033 до F ST = 0,073, генетическое расстояние Нея увеличилось с D = 0,010 до D = 0,033 до Средний для локусов коэффициент инбридинга изменился с F = 0,108 до F = + 0.176. Для родиолы иремельской показано [3], что сохранение ее генофонда возможно только методами ex situ. Фрагментация популяций, снижение численности растений в отдельных местообитаниях, генетическая дифференциация и снижение полиморфизма достигли такого уровня, что популяции не способны воспроизводить свое разнообразие в природных условиях. Рекомендовано создание синтетических популяций

Судя по полученным нами данным, генофонд девясила высокого на юге Башкортостана находится в более благополучном положении. Состав генотипов в большинстве местообитаний является хорошо сбалансированным, фрагментация частот аллелей не выражена – основная часть изменчивости приходится на долю внупопуляционной компоненты и свидетельствует о сравнительно интенсивном генетическом потоке. При исключении из анализа выборки Mel-2, значительно отличающейся от других групп изученных растений по частотам аллелей, генетическое расстояние между популяциями уменьшается почти в 1,7 (D = 0,049 ± 0,005). Параметр межвыборочной подразделенности составляет при этом FST = 0,094 – 90,06% изменчивости является внутрипопуляцион-ной. Эти оценки близки к данным по широко распространенным растениям (характеризующимся большими ареалами) со свойствами, которыми обладает и девясил высокий. В среднем у таких видов лесной и лесостепной зоны FST = 0,038, покрытосеменных растений FST = 0,073, насекомоопыляемых видов FST = 0,099 [7]. Влияние дрейфа генов не прослеживается. Этот микроэволюционный фактор стремится к фиксации аллелей (доведению их частот до 0 или 1.000, в первую очередь за счет редких вариантов) и снижает генетическое разнообразие. Однако в изученных нами полиморфных локусах альтернативные аллели имеют сопоставимые частоты, гетерозиготность является сравнительно высокой, обнаружены редкие аллели. Видимо, из этих обстоятельств и нужно исходить при вынесении рекомендаций по сохранению генофонда девясила высокого методами in situ и ex situ. Здесь требуют ответа следующие главные вопросы: 1) какие популяции требуют сохранения; 2) достаточно ли их сохранения в природных условиях; 3) не нужно ли сохранять генофонд вида также ex situ; 4) каким образом отбирать популяций для сохранения ex situ?

Таблица 2. Изменчивость полиморфных локусов девясила высокого

|

Параметры |

Выборки |

||||||||

|

Zia-1 |

Zia-2 |

Kug-1 |

Kum-1 |

Kum-2 |

Mel-1 |

Mel-2 |

Ish-1 |

Ish-2 |

|

|

Р , % |

50 |

75 |

75 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

А |

1.8 (0.5) |

1.8 (0.3) |

2.0 (0.4) |

2.3 (0.3) |

2.5 (0.5) |

2.5 (0.5) |

2.3 (0.3) |

2.5 (0.5) |

2.3 (0.3) |

|

НЕ |

0.169 (0.102) |

0.245 (0.093) |

0.295 (0.121) |

0.444 (0.032) |

0.343 (0.094) |

0.361 (0.092) |

0.375 (0.081) |

0.358 (0.100) |

0.274 (0.075) |

|

НО |

0.213 (0.133) |

0.279 (0.106) |

0.278 (0.138) |

0.341 (0.132) |

0.344 (0.095) |

0.367 (0.099) |

0.305 (0.087) |

0.367 (0.107) |

0.266 (0.073) |

|

F |

-0.260 |

-0.139 |

+0.058 |

+0.232 |

-0.003 |

-0.017 |

+0.187 |

-0.025 |

+0.029 |

Примечание: в скобках приведены ошибки средних арифметических значений.

При межпопуляционной подразделенности до уровня FST = 0,200 для сохранения 95 % изменчивости достаточно использование всего лишь двух популяций [6]. У девясила высокого, с его более слабой дифференциацией популяций, в больших местообитаниях возможно сохранение довольно репрезентативной части генофонда вида (по крайней мере, для исследованной части ареала). Выбор расположения объектов охраны in situ и их формы при этом мало ограничивается генетическими причинами. Это обстоятель- ство дает возможность большего учета других (экономических, организационных и т.д.) факторов. Это заключение, видимо, справедливо и при отборе растений для сохранения генофонда и их использования в условиях ex situ. Следует исключить создание особо охраняемых природных территорий и формирование коллекции для интродукции на базе местообитаний с нетипичной популяционной структурой растений. Как показали результаты настоящего исследования, в таких условиях формируется генофонд, в целом не

Список литературы Изучение популяционной структуры лекарственных растений как основы разработки мер по сохранению генофонда

- Корочкин Л.И., Серов О.Л., Пудовкин А.И. и др. Генетика изоферментов. М.: Наука, 1977.

- Межпопуляционная дифференциация родиолы иремельской (Rhodiola iremelica Boriss., Grassulaceae) на Южном Урале/Янбаев Ю.А., Байрамгулов Н.Р., Редькина Н.Н., Муллагулов Р.Ю.//Генетика. 2007. Т. 43. № 11.

- Популяционная структура и принципы сохранения генофонда родиолы иремельской на Южном Урале. Уфа: БашГУ, 2000.

- Розенберг Г.С., Краснощеков Г.П., Крылов Ю.М. и др. Устойчивое развитие: мифы и реальность. Тольятти: ИЭВБ, 1998.

- Davis B.J. Disc electrophoresis. 11. Methods and application to human serum proteins//Ann. New York Acad. Sci. 1964. Vol. 121. № 2.

- Godt M.J.W., Hamrick J.L. Genetic diversity and population structure in Tradescantia hirsuticaulis (Commmelinaceae)//Am. J. Bot. 1993. V. 80.

- Hamrick J.L., Godt M.J.W., Sherman-Broylers S.L. Factors influencing levels of genetic diversity in woody plant species//New Forest. 1992. №. 6.

- Nei M. Genetic distance between populations//Amer. Natur. 1972. V. 106. №. 949.

- Nei M. F-statistics and analysis of gene diversity in subdivided populations//Ann. Hum. Genet. 1977. V. 41.

- Ornstein L. Disc-electrophoresis. I. Background and theory//Ann. New York. Acad. Sci. 1964. Vol. 121.

- Prakash S., Lewontin R.C., Hubby J.L. A molecular approach to the study of genetic heterozygosity in natural populations. IV. Patterns of genic variation in central, marginal and isolated populations of Drosophila pseudoobscura//Genetics. 1969. V. 61.

- Swofford D.L., Selander R.B. BIOSYS-1: a FORTRAN program for the comprehensive analysis of electrophoresis data in population genetics and systematics//J. Heredity. 1981. V. 72.