Изучение распространения загрязнителей в серых лесных почвах

Автор: Щербакова Л.Ф., Наумов П.В., Серебренников Б.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общие вопросы экологии промышленная экология

Статья в выпуске: 1-8 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Изучаются физико-химические свойства серых лесных почв, влияющие на сорбцию и миграцию загрязнителей; исследуется естественная депонирующая способность этих почв. Особое внимание уделено изучению роли миграции и сорбции токсикантов.

Миграция, сорбция, поллютанты, серые лесные почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/148199247

IDR: 148199247 | УДК: 502.51

Текст научной статьи Изучение распространения загрязнителей в серых лесных почвах

Уничтожение химического оружия (УХО), как и промышленный процесс на любом другом химическом предприятии, связанном с получением, хранением и переработкой высокотоксичных веществ, относится к потенциально опасным для человека и окружающей среды (ОС) производствам. Создание объектов по УХО с нулевым риском, как и других сложных химико-технологических объектов, невозможно и вероятность аварий всегда остается [1-3]. В документах, регламентирующих технологический процесс на данных объектах, особое внимание уделено экологической безопасности. Так, одной из задач, выполнение которых ожидается по результатам реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации», является «обеспечение экологической безопасности при проведении работ по хранению, перевозке и уничтожению химического оружия» [4].

Практически все природные экосистемы отличаются естественной стабильностью, устойчивостью к влияниям извне. В равной степени это утверждение относится и к загрязнению природных сред различными токсикантами, в том числе и антропогенного происхождения. Проявляется данное явление в самоочищении, нейтрализации и деструкции ксенобиотиков в ходе естественных химических, физических, биологических и прочих процессов. Важную роль в процессе миграции поллютантов в почве играет их сорбция почвенным веществом, в результате чего происходит снижение интенсивности перемещения загрязнителей вследствие их перевода в малоподвижные формы, причем определяющее значение при этом имеет хемосорбция ксенобиотиков гумусом почвы. Оценка возможности поглощения токсиканта почвенным веществом, реального

влияния на процесс миграции и выявление особенностей протекания адсорбции в динамических условиях, моделирующих реальные среды, не проводилась.

Известно, что почва в своем естественном состоянии обладает достаточно высокой депонирующей способностью и локализует большое число токсикантов, в том числе и антропогенного происхождения. Данное свойство может быть использовано как основа для целенаправленного создания эффективного способа защиты ОС. Для этого необходимо знание процессов миграции токсикантов в почвенном профиле, однако информация о характере и особенностях перемещения ксенобиотиков в реальных почвах районов хранения и уничтожения химического оружия (ХУХО), о влиянии характеристик почв на скорость и тип движения веществ отсутствует. Для восполнения этого пробела были предприняты экспедиции на объекты ХУХО, в результате которых изучены основные физико-химические характеристики почв, влияющие на сорбцию и миграцию загрязнителей; исследована естественная депонирующая способность почв для надежной защиты ОС от загрязнения фосфорорганическими токсичными химикатами (ФТХ) и продуктами их деструкции.

В июне 2008 г. проведена экспедиция в п. Леонидовка Пензенской области. Заложено 2 почвенных разреза в зоне защитных мероприятий (ЗЗМ) объекта по ХУХО. Почвы ЗЗМ представлены в основном серыми лесными почвами, отличающимися друг от друга по мощности гумусового горизонта и гранулометрическому составу. Для разреза № 1 характерны светло-серые лесные супесчаные щебнистые почвы. Для разреза № 2 светло-серые лесные супесчаные почвы. Для характеристики потенциальной депонирующей способности почв как естественного барьера в ходе полевого эксперимента определены общая плотность, плотность твердой фазы, пороз-ность, полевая влагоемкость, содержание гумуса и рН почвы. Результаты приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1. Общая плотность, плотность твердой фазы и порозность почв района объекта по ХУХО п. Леонидовка

|

Слой почвы, см |

Плотность, г/см3 |

Плотность твердой фазы, г/см3 |

Порозность, см3/см3 |

|||

|

разрез № 1 |

разрез № 2 |

разрез № 1 |

разрез № 2 |

разрез № 1 |

разрез № 2 |

|

|

0-10 |

1,36 |

1,40 |

1,52 |

1,80 |

0,11 |

0,20 |

|

10-20 |

1,53 |

1,52 |

1,70 |

1,90 |

0,10 |

0,20 |

|

20-30 |

1,66 |

1,54 |

1,84 |

1,95 |

0,10 |

0,21 |

|

30-40 |

1,64 |

1,58 |

1,92 |

1,97 |

0,10 |

0,20 |

Таблица 2. Содержание гумуса, значения рН и полевая влажность почв района объекта по ХУХО п. Леонидовка

|

Слой почвы, см |

Содержание гумуса, % |

Значения рН, усл. ед. |

Полевая влажность, % |

|||

|

разрез № 1 |

разрез № 2 |

разрез № 1 |

разрез № 2 |

разрез № 1 |

разрез № 2 |

|

|

0-10 |

3,0 |

2,7 |

4,8 |

5,1 |

10,15 |

11,33 |

|

10-20 |

1,6 |

1,4 |

5,2 |

5,4 |

4,55 |

8,01 |

|

20-30 |

0,9 |

0,8 |

5,5 |

5,7 |

5,70 |

6,33 |

|

30-40 |

0,6 |

0,6 |

5,8 |

6,0 |

5,30 |

5,41 |

Анализ представленных в таблицах 1 и 2 данных показывает, что плотности образцов светло-серых лесных почв разрезов № 1 и № 2 во многом идентичны и колеблются в пределах 1,40-1,66 г/см3. Рост плотности с глубиной обеспечивается увеличением доли минералов, которые не вносят существенного вклада в водоудерживающую способность в частности и на барьерные свойства в целом. Плотность твёрдой фазы почвы увеличивается с глубиной. Пороз-ность почв обоих разрезов практически не меняются с глубиной. Более высокой пористости почвы разреза № 2 соответствует более низкая общая плотность почвы. Содержание гумуса с глубиной плавно убывает в обоих разрезах. Уровень гумусированности отличается незначительно. Кислотность верхнего горизонта обоих разрезов примерно одинакова 5,2-5,5 единиц рН. Показатель рН с глубиной уменьшается, т.е. кислотность возрастает. Для светло-серых лесных почв наибольшая влажность характерна для гумусового горизонта. В элювиальных и иллювиальных слоях величина параметра постепенно уменьшается в 1,8-2,2 раза.

Таким образом, почвы объекта по ХУХО по результатам теоретического анализа определяющих миграцию физико-химических параметров почв можно отнести к условно защищенным. Главное опасение в невозможности оказания противодействия потокам загрязнителей вызывает легкий гранулометрический состав серых лесных почв указанного района. Сопротивляемость почв химическому загрязнению также зависит от водного режима, водопроницаемости, преобладания нисходящих или восходящих токов влаги и т.п. Эти показатели наряду с уровнем сорбционной способности почв, отражаются на защитных функциях почвы по отношению к гидросфере и атмосфере, влияют на прогрессирующие накопления в почвах химических загрязняющих веществ.

Влага в почве движется весьма неравномерно. Почвенные поры оказываются далеко не простыми цилиндрическими капиллярами, а образованиями сложной формы. Через одни вода фильтруется быстро, в другие проникает постепенно, рассасываясь из крупных капилляров, а в некоторые, тупиковые, вообще не попадает. Чтобы описать такую сложную миграцию влаги, необходимо подробное изучение пористой структуры почвенных профилей. Одну из основных опасностей несут для ОС быстрые потоки больших количеств токсиканта по крупным почвенным каналам. Этот тип передвижения загрязнителя сводит на нет защитное действие почв, обусловленное ее свойствами. Поэтому необходимо детальное изучение движения веществ по макропорам с целью выявления закономерностей подобной разновидности перемещения ксенобиотиков и предложения способов максимального снижения или полного исключения негативных последствий указанного типа миграции.

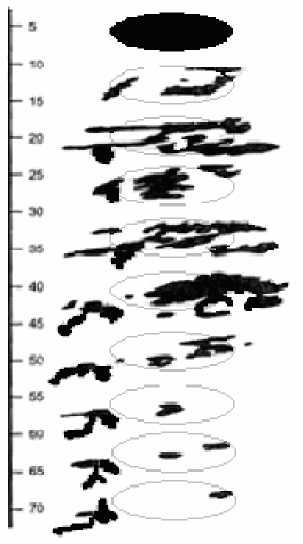

Для определения истинного вклада переноса по крупным почвенным каналам в общий процесс миграции мы использовали полевые опыты с использованием метода «крахмальной метки» [5]. На поверхность предварительно насыщенной влагой почвы устанавливали открытую сверху и снизу металлическую «рамку». В нее заливали 1% раствор водорастворимого крахмала, который движется в почве аналогично воде [6, 7]. После впитывания раствора последовательно срезали слои почвы и смачивали их раствором йода. В местах, через которые просочился крахмальный раствор, появляется окрашенное в синий цвет пятно, которое можно зарисовать или сфотографировать. Это даёт возможность выявить основные пути миграции крахмального раствора в почвах. На рисунке приведена картина путей перемещения раствора в почвах исследуемого объекта. Из рисунка видно, что раствор распространяется в почвенном профиле неравномерно, значительно выходя за границы рамки на поверхности уже на глубине 20 см, удаляясь от нее на 25-30 см. Отчетливо выделены отдельные, обособленные пути проникновения раствора в нижележащие горизонты. Данный факт подтверждается сосредоточением крупных кляксообразных пятен, локализованных в левой части рисунка за границей рамки по всему профилю.

Рис. Миграция 1% раствора крахмала в профиле серых лесных почв по глубине

Можно предположить, что таким образом обозначено наличие в этом месте крупного стабильного почвенного канала, очевидно, относящегося к типу макропор. Таким образом, значительная часть мигрирующего раствора способна достичь достаточно больших глубин, тем самым, создавая угрозу загрязнения грунтовых вод.

Выводы: почвы указанного района ХУХО по потенциальной способности защиты нижних слоев почвы и грунтовых вод относятся к слабозащищенным. Основная угроза загрязнения подземных вод заключается в возможности быстрых сквозных потоков загрязнителей по макропорам. Почва может достаточно эффективно противодействовать миграции загрязнителя, когда его транспорт происходит с небольшой скоростью по мезо- и микропорам. Против быстрых потоков загрязнителя по крупным каналам почва бессильна. Для предотвращения возможности масштабного загрязнения почв исследуемого района и сопряженных с ними природных сред токсикантами антропогенного происхождения необходимо предусмотреть экозащитные мероприятия в районах объектов ХУХО, например, применение искусственных геохимических барьеров сорбционного типа.

Список литературы Изучение распространения загрязнителей в серых лесных почвах

- Маршалл, В. Основные опасности химических производств. -М.: Мир, 1989. 672 с.

- Холстов, В.И. Пути решения проблемы безопасности объектов по уничтожению химического оружия/В.И. Холстов, Ю.В. Тарасевич, С.Г. Григорьев//Журнал Росс. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева. 1995. Т. 39, №4. С. 65-73.

- Горский, В.Г. Научно-методические аспекты анализа аварийного риска/В.Г. Горский, Г.А. Моткин, В.А. Петрунин и др. -М.: Экономика и информатика, 2002. 260 с.

- Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». Постановление Правительства РФ от 24.10.2005 № 639. -М., 2005. 28 с.

- Умарова, А.Б. Применение метода крахмальной метки Дмитриева для исследований переноса воды и растворенных веществ/А.Б. Умарова, Е.В. Шеин//Масштабные эффекты при исследовании почв. М.: Изд-во МГУ. 2001. С. 217-222.

- Полевые и лабораторные методы исследования физических свойств и режимов почв/Под ред. Е.В. Шеина. -М.: Изд-во Моск. ун-та. 2001. 200 с.

- Сметник, А.А. Миграция пестицидов в почвах/А.А. Сметник, Ю.Я. Спиридонов, Е.В. Шеин. -М.: РАСХН-ВНИИФ, 2005. 326 с.