Изучение разных генотипов яблони по компонентам зимостойкости в контролируемых условиях

Автор: Раченко М.А., Баханова М.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные технологии

Статья в выпуске: 7, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению разных гено-типов яблони (формы яблони ягодной, сорта ранеток, полукультурок и культурной яблони) по компонентам зимостойкости в условиях станции искусственного климата. В качестве объектов исследований были взяты 9 сортов яблони бурятской, красноярской, новосибир-ской, канадской и народной селекции, выра-щенные на опытных участках СИФИБР и фермерского хозяйства в Иркутском районе, а также четыре формы Malus baccata, произра-стающие в Иркутском, Черемховском, Зала-ринском районах и пять форм яблони ягодной, выделенных на территории Бурятии. Мате-риалом для исследований послужили однолет-ние ветви выбранных генотипов яблони. Ма-териал хранился до проведения эксперимен-тов при температуре -10 оС. Изучение зимо-стойкости сортов и форм яблони проводилось по «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур». По результатам исследований все формы яб- лони ягодной оказали высокую устойчивость по всем компонентам зимостойкости. Зимо-стойкость на уровне яблони ягодной была по-казана у сорта красноярской селекции Добры-ня. Из всех изученных сортов яблонь-ранеток и яблонь-полукультурок только сорта Лада и Красная гроздь не подтвердили своей высокой полевой зимостойкости. Сорт канадской се-лекции Мелба показал среднюю зимостой-кость по первому, третьему и четвертому компонентам и низкую по второму компонен-ту зимостойкости. Показано, что метод мо-делирования климатических условий позволя-ет выявить особенности устойчивости к зимним повреждающим факторам отдельных сортов и форм яблонь, в полевых условиях по-казавших высокую зимостойкость.

Яблоня, компоненты зи-мостойкости, моделируемые условия

Короткий адрес: https://sciup.org/140224242

IDR: 140224242 | УДК: 634.11

Текст научной статьи Изучение разных генотипов яблони по компонентам зимостойкости в контролируемых условиях

Введение. Среди семечковых яблоня является наиболее распространенной плодовоягодной культурой и произрастает во всех местах земного шара. Во всем мире под яблоню занято более 5,2 млн га, а в России – около 390 тыс. га, что составляет около 70 % всех посадок плодовых культур [2].

Вследствие многолетнего периода эксплуатации насаждения яблони подвержены воздействию многих неблагоприятных факторов внешней среды, таких как мороз, короткий период вегетации, малая обеспеченность теплом, засуха и т. д. Однако основным лимитирующим фактором для успешного произрастания яблони является устойчивость к низким отрицательным температурам в зимний период, в связи с этим основная часть насаждений этой культуры в России расположена в зоне рискованного садоводства. Это свойство особенно значимо для растений яблони в суровых условиях резко континентального климата Байкальского региона [8].

Экспериментально доказано, что без включения в новый генотип элементов адаптации дикорастущих видов, а в условиях Сибири, прежде всего, адаптивности Malus baccata , гарантировать создание широко адаптирующихся сортов пока невозможно. По этой причине актуальным будет сохранение видов и экосистем в естественной среде их обитания. Дикорастущие популяции служат источником генетического разнообразия для улучшения имеющихся и создания новых сортов культурных растений, которые обладают устойчивостью к различным факторам окружающей среды.

Применение метода моделирования повреждающих факторов холодного времени года в контролируемых условиях дает возможность ускорить оценку генотипов яблони на зимостойкость [6, 9].

Цель исследования : изучение зимостойкости сортов яблони и форм Malus baccata L. Borkh по компонентам зимостойкости.

Объекты, материалы и методы исследования . Объекты исследования – 9 сортов яблони бурятской, красноярской, новосибирской, канадской и народной селекции, выращенные на опытных участках СИФИБР и фермерского хозяйства в Иркутском районе, а также четыре формы Malus baccata, произрастающие в Иркутском, Черемховском, Заларинском районах и пять форм яблони ягодной, выделенных на территории Бурятии. Материалом для исследования послужили однолетние ветви выбранных генотипов яблони. Материал хранился до проведения экспериментов при температуре –10 оС. Выявление зимостойкости сортов и форм яблони проводилось по «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [5]. Степень повреждения тканей срезанных ветвей определялась по побурению ткани на продольных и поперечных срезах по 5балльной шкале: 0 – повреждений нет; 5 – ткань погибла. Искусственное промораживание проводилось в низкотемпературной камере Binder МКТ-240 Опытной станции фитотрон с диапазоном температур от –70 до +180 оС. Время промораживания составило 24 часа. Эксперименты проводили в трехкратной биологической повторности.

Результаты исследования . Многочисленными полевыми наблюдениями показана исключительная зимостойкость и морозостойкость яблони ягодной [1, 5]. Наши эксперименты были связаны с испытанием выбранных сортов по компонентам зимостойкости: 1 – устойчивость сорта к раннезимним морозам; 2 – максимальная морозоустойчивость в закаленном состоянии; 3 – способность сохранять высокую устойчивость к морозам в период оттепелей; 4 – способность восстанавливать морозостойкость при повторной закалке после оттепелей [5].

Для каждого конкретного климатического региона условия лабораторных испытаний моро- зостойкости подбираются индивидуально. Если в европейской части России устойчивость к раннезимним морозам испытывается при температуре –25 оС [3], то для Байкальского региона – это ночная температура конца ноября – начала декабря, и экстремальной может считаться только для благоприятных зим. Поэтому для проверки первого компонента зимостойкости была выбрана температура –35 оС и время промораживания 24 часа.

Критические морозы в условиях средней зоны садоводства России отмечаются примерно один раз в 25–50 лет [7]. В Сибири зимы с продолжительными экстремально низкими температурами (до –40 оС) – явление с периодичностью один раз в 5–10 лет. Обычно абсолютный минимум температуры и продолжительные периоды с минимальной температурой наблюдаются с конца января до середины февраля. Длительность температурного воздействия может продолжаться от 3 до 10 дней и более. Поэтому выбор температуры –50 оС для определения максимальной морозоустойчивости в закаленном состоянии был оправданным. Период оттепелей в Южном Предбайкалье чаще всего наступает в марте, температура днем на солнечных участках может подниматься до +5–7 оС, а ночью опускаться до –28–30 оС. Это послужило причиной выбора температурного режима для определения третьего и четвертого компонентов зимостойкости: оттепель +5 оС в течение пяти часов, затем восьмичасовое промораживание при –25 оС или повторная закалка при –10 оС в течение суток и промораживание при –35 оС в течение восьми часов.

При изучении компонентов зимостойкости в условиях моделирования климата у ягодной яблони нами было показано, что все формы этого вида устойчивы к ранним морозам, показывают максимальную морозостойкость в середине зимы, сохраняют устойчивость в период оттепелей и способны восстанавливать устойчивость при повторной закалке после оттепелей (табл. 1–3).

Таблица 1

|

Форма яблони ягодной (место произрастания) |

Температура повреждения древесины |

|||

|

–35 °С |

–50 °С |

+5, –25 оС |

+5, –25, –35 оС |

|

|

Вишнеплодная форма (г. Иркутск) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Бурая (г. Иркутск) |

0 |

0 |

0 |

0,3 |

|

Низкорослая (г. Иркутск) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Высокорослая (г. Иркутск) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Высокорослая (м. Курдюмка) |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

Низкорослая (г. Гусиноозерск) |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

Высокорослая (с. Романово) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Высокорослая (м. Бурлаково) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Высокорослая (с. Нюки) |

0 |

0 |

0 |

0,2 |

|

Высокорослая (с. Ошурково) |

0 |

0 |

0 |

0,3 |

Таблица 2

Степень повреждения коры у разных форм яблони ягодной ( Malus baccata L. Borkh), баллы

|

Форма яблони ягодной (место произрастания) |

Температура повреждения коры |

|||

|

–35 °С |

–50 °С |

+5, –25 °С |

+5, –25, –35 °С |

|

|

Вишнеплодная (г. Иркутск) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Бурая (г. Иркутск) |

0 |

0 |

0 |

0,7 |

|

Низкорослая (г. Иркутск) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Высокорослая (г. Иркутск) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Высокорослая (м. Курдюмка) |

0 |

0 |

0 |

0,7 |

|

Низкорослая (г. Гусиноозерск) |

0 |

0 |

0 |

0,7 |

|

Высокорослая (с. Романово) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Высокорослая (м. Бурлаково) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Высокорослая (с. Нюки) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Высокорослая (с. Ошурково) |

0 |

0 |

0 |

0,3 |

Таблица 3

|

Форма яблони ягодной (место произрастания) |

Температура, повреждения камбия |

|||

|

–35 °С |

–50 °С |

+5, –25 °С |

+5, –25, –35 °С |

|

|

Вишнеплодная (г. Иркутск) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Бурая (г. Иркутск) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Низкорослая (г. Иркутск) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Высокорослая (г. Иркутск) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Высокорослая (м. Курдюмка) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Низкорослая (г. Гусиноозерск) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Высокорослая (с. Романово) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Высокорослая (м. Бурлаково) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Высокорослая (с. Нюки) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Высокорослая (с. Ошурково) |

0 |

0 |

0 |

0,5 |

Степень повреждения древесины у разных форм яблони ягодной ( Malus baccata L. Borkh), баллы

Степень повреждения камбия у разных форм яблони ягодной ( Malus baccata L. Borkh), баллы

В варианте опыта, где диапазон температур был +5 оС, –25 оС, –35 оС, наибольшее повреждение древесины и коры (0,3 балла) наблюдалось у высокорослых растений с Ошурковской ценопопуляции, чуть меньше у растений, произраставших в местности с. Нюки (Кабанский район, Республика Бурятия). По 1 баллу получили повреждения древесины и коры низкорослой формы Гусиноозерской ценопопуляции, высокорослой формы с Курдюмовской ценопопуля-ции. Бурая форма яблони ягодной получила повреждения коры, оцененные в 0,7 балла.

Небольшие повреждения камбия были зафиксированы нами (0,5 балла) у высокорослых растений с Ошурковской ценопопуляции.

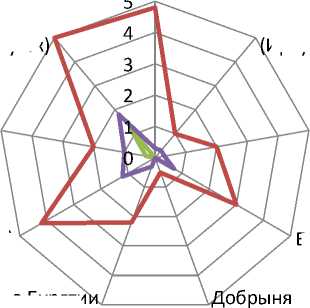

Изучение зимостойкости ранеток и полукуль-турок показало, что по первому компоненту зимостойкости все изученные сорта не имели повреждений камбия, древесины и коры. Серьезные повреждения после –50 оС имели сорта Лада, Красная гроздь и Мелба. Повреждения у остальных сортов были обратимыми: у сортов Ранетка Ермолаева, Красноярский сеянец, Аленушка степень повреждения была в пределах от 2 до 3 баллов (рис. 1).

Красная гроздь (Иркутск)

Малинка

Иркутск)

Лада (Иркутск)

Аленушка (Иркутск)

Ранетка Ермолаева (Иркутск)

Красноярский сеянец (Иркутск)

Краса Буряти

(Иркутск)

(Иркутск)

Мелба (Иркутск

Температура, древесина 2 комп

Температура, древесина 3 комп

Температура, древесина 4 комп

Рис. 1. Степень повреждения древесины у разных сортов яблонь-ранеток, яблонь полукультурок и культурной яблони

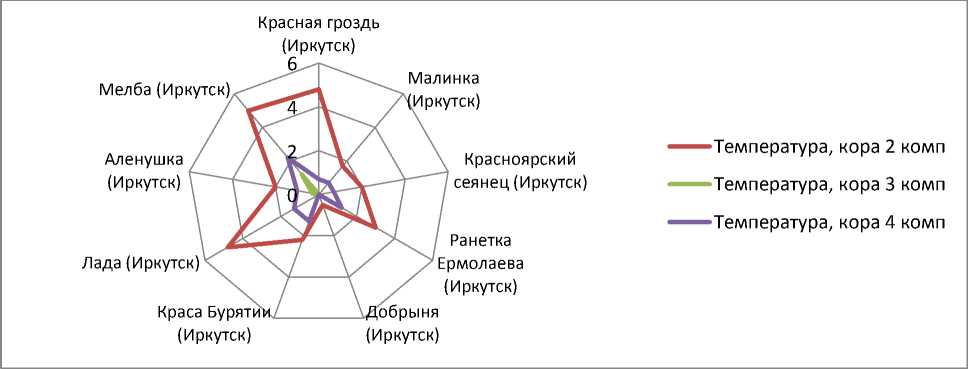

1 балла). Незначительные повреждения в 0,3 балла наблюдались у сорта Аленушка красноярской селекции (рис. 2).

Практически все изученные сорта сохраняли высокую устойчивость к морозам после оттепелей. У сорта Мелба были отмечены повреждения древесины, коры и камбия (больше

Рис. 2. Степень повреждения коры у разных сортов яблонь-ранеток, яблонь полукультурок и культурной яблони

При повторной закалке после оттепелей значимые повреждения древесины наблюдались только у культурного сорта Мелба (2 балла). У сортов Лада, Аленушка, Ранетка Ермолаева отмечены повреждения на уровне 1 балла. Незначительные повреждения были у сортов Красная гроздь, Малинка, Красноярский сеянец, Краса Бурятии (по 0,3 балла).

При определении повреждений коры наибольший балл получил сорт Мелба (2 балла)

(рис. 2). У остальных сортов, кроме Добрыни, повреждения были в пределах 1 балла.

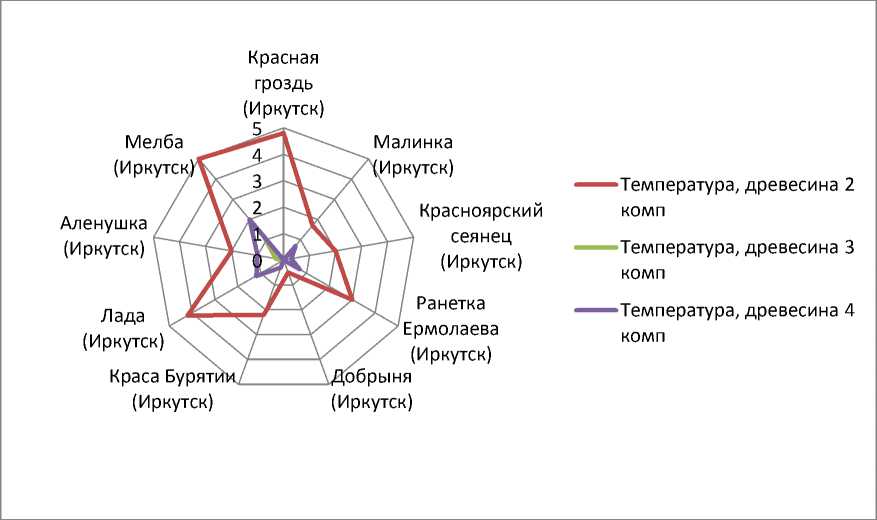

Повреждения камбия были отмечены у сорта Мелба (2 балла) и у сортов Аленушка, Лада, Ранетка Ермолаева и Малинка (1 балл) (рис. 3). Красная гроздь и Добрыня не имели повреждений камбия, а у сортов Краса Бурятии и Красноярский сеянец их значения не превышали 0,3 балла.

Рис. 3. Степень повреждения камбия у разных сортов яблонь-ранеток, яблонь полукультурок и культурной яблони

Выводы . Таким образом, метод моделирования климатических условий позволяет выявить особенности устойчивости к зимним повреждающим факторам отдельных сортов и форм яблонь, в полевых условиях показавших высокую зимостойкость:

-

1. Все формы яблони ягодной оказали высокую устойчивость по всем компонентам зимостойкости.

-

2. Зимостойкость на уровне яблони ягодной была показана у сорта красноярской селекции Добрыня.

-

3. Из всех изученных сортов яблонь-ранеток и яблонь-полукультурок только сорта Лада и Красная гроздь не подтвердили своей высокой полевой зимостойкости.

-

4. Сорт канадской селекции Мелба показал среднюю зимостойкость по первому, третьему и четвертому компонентам и низкую по второму компоненту зимостойкости.

Список литературы Изучение разных генотипов яблони по компонентам зимостойкости в контролируемых условиях

- Витковский В.Л. Плодовые растения мира. -СПб.: Лань, 2003. -592 с.

- Метлицкий З.А., Метлицкий О.З. Яблоня. -М.: Колос, 2008. -243 с.

- Ожерельева З.Е., Седов Е.Н. Изучение сор-тов и форм яблони селекции ГНУ ВНИИСПК по компонентам зимостойкости в контролируемых условиях//Селекция и сорторазведение садовых культур: сб. ст./ВНИИСПК. -Орел, 2007. -С. 1-5.

- Пономаренко В.В. Дикорастущие виды рода Malus Mill. Европы, Кавказа, Сибири и Средней Азии: автореф. дис. … д-ра биол. наук. -СПб., 1992. -38 с.

- Программа и методика сортоизучения пло-довых, ягодных и орехоплодных культур/под общ. ред. Е.Н. Седова, Т.П. Огольцовой. -Орел: Изд-во ВНИИСПК, 1999. -608 с.

- Раченко М.А., Раченко Е.И., Боровский Г.Б. Изучение сортов яблонь различного проис-хождения по компонентам зимостойкости в полевых и контролируемых условиях//Вестн. ИрГСХА. -2011. -Вып. 43. -С. 77-82.

- Туткин Г.А. Оценка зимостойкости иммун-ных к парше сортов яблони и антоновки обыкновенной в полевых условиях в зави-симости от подвоя//Актуальные проблемы садоводства России и пути их решения: мат-лы конф./ВНИИСПК. -Орел, 2007. -С. 5-9.

- Batuyeva Yu.M., Bakhanova M.V., Rachenko M.A. Response of Some Malus Mill. Species Rep-resentatives to Extreme Low temperatures in Baikal Siberia Journal of Stress Physiology & Biochemistry. -2016. -Vol. 12, № 2. -P. 27-31.

- Rachenko M.A., Rachenko E.I., Borovskii G.B. Cold hardiness of apple and changes in dehydrin composition//Journal of Stress Physiology & Biochemistry. -2014. -V. 10, № 2. -P. 247-252.