Изучение реакции сосновых фитоценозов на выпадения тяжелых металлов в условиях полевого эксперимента

Автор: Рыкова Т.В.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Экология леса

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Дана оценка реакции молодняков сосны обыкновенной на различные уровни техногенных нагрузок цинка, смоделированных в полевом эксперименте. Приведены результаты изучения контролируемых величин выпадений цинка на изменение индекса состояния древостоев сосны, биометрических показателей хвои, реакцию подпологового естественного возобновления. Исходя из принципов развития экологических подходов в нормировании техногенного воздействия на леса, сделаны предварительные выводы о величине предельно допустимых нормативов промышленных выпадений цинка для сосновых экосистем.

Загрязнение среды, тяжелые металлы, цинк, сосновые экосистемы, грунтовая всхожесть семян, состояние древостоев, прирост деревьев, естественное возобновление, нормативы техногенных выпадений

Короткий адрес: https://sciup.org/14336573

IDR: 14336573 | УДК: 630.4

Текст научной статьи Изучение реакции сосновых фитоценозов на выпадения тяжелых металлов в условиях полевого эксперимента

З агрязнение лесных экосистем выбросами промышленных предприятий до настоящего времени остается существенным фактором ухудшения состояния и снижения продуктивности лесов на больших площадях. В биосферу Земли, наряду с газовыми токсикантами, поступают значительные объемы тяжелых металлов, которые в большинстве случаев оказывают наибольшее отрицательное воздействие на природные экосистемы на локальных территориях вокруг промышленных центров цветной и черной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, машиностроения. Для большинства тяжелых металлов объемы антропогенных выпадений превышают 60 % их общего поступления в атмосферу, а для таких элементов, как свинец, кадмий, никель, ванадий и мышьяк, доля таких источников составляет 90–99 % [1]. Площадь техногенно загрязненных земель, прежде всего, тяжелыми металлами, достигает 18 млн га. Они встречаются практически во всех федеральных округах страны [2–4].

В системе комплексных мероприятий по сохранению и реабилитации лесов в условиях техногенного загрязнения ведущее место принадлежит ограничению объемов поступления загрязняющих веществ в лесные экосистемы до безвредных для их нормальной жизнедеятельности количеств, т. е. нормированию техногенного воздействия на леса. Существуют разнообразные подходы к такому нормированию, а также разработано много нормативов допустимого влияния химических веществ на лесные растения и экосистемы [5–11], но большинство из них разработано на основе санитарно-гигиенических принципов нормирования и экспериментов, проводимых в лабораторных или лабораторнотепличных условиях. Известны научные работы с использованием экологических подходов, позволяющих учитывать реакцию лесных экосистем на воздействие загрязнителей в естественных условиях местопроизрастания [12–16], прежде всего путем нормирования выпадений техногенных веществ. На основе этого подхода нами проведены экспериментальные исследования по обосно- ванию допустимых выпадений тяжелых металлов (на примере цинка) на сосновые экосистемы по их реакции на нормированное воздействие в полевых условиях.

В качестве загрязнителя выбран цинк как один из наиболее распространенных тяжелых металлов окружающей среды и выбросов промышленных предприятий.

Объекты и методика экспериментов. Исследования проводили в молодняках сосны (лесные культуры, состав – 10 С; возраст – 15 лет; класс бонитета – I; запас – 68 м3/га; тип условий произрастания – B2) на территории Виноградовского лесничества Московской обл. Изучаемые леса подвержены техногенному воздействию химических и цементных предприятий г. Воскресенска. На территории Воскресенского района в растворимом виде ежегодно за зимний период в снегу накапливается в среднем около 6 кг/га сульфатов, 0,7 кг/га соединений азота, 3,4 кг/га хлоридов, 0,4 кг/га фторидов, 3 кг/га железа, 0,07 кг/га кобальта, 0,1 кг/га цинка [17].

Для решения поставленных исследовательских задач были проведены полевые работы с контролируемым загрязнением лесных насаждений цинком. В этих целях использовалась соль азотно-кислого цинка Zn(NO3)2 . 7Н2О. Для экспериментов выбраны лесные насаждения с минимальным уровнем содержания химических веществ в компонентах среды – почвах, снеге, дождевых осадках, хвое.

На участке молодняков сосны были заложены опытные площадки (по 40 м2 каждая). В начале вегетационного периода в поверхностный слой почвы был внесен цинк в следующих вариантах, г/м2: 0, 7, 30, 90, 150, 225 и 300. Фитоток-сический эффект воздействия загрязнителя на сосновые фитоценозы оценивали по изменению индекса состояния деревостоев сосны, линейного прироста деревьев, роста и степени поражения хвои, а также реакции самосева и подроста на различные техногенные нагрузки цинка.

Состояние деревьев определяли по методике ВНИИЛМ, специально разработанной для условий промышленного загрязнения среды [18] и характеризующей состояние деревьев сосны, в основном продолжительностью жизни хвои и густотой охвоения побегов кроны. Степень ослабления насаждений характеризовалась средним индексом состояния, вычисленным как средневзвешенное через баллы состояния отдельных деревьев.

Ход роста насаждений по высоте (линейный прирост) оценивали по данным измерений прироста по мутовкам или данным анализа ствола 5-ти средних деревьев на пробной площади.

Образцы хвои для определения биометрических показателей отбирали в верхней части кроны деревьев (3–4-я мутовки сверху) с побегов 2-го порядка (за побег 1-го порядка принят ствол дерева). Измерения длины хвои и массы хвоинок проводили в лаборатории в день отбора проб.

Для изучения влияния техногенных нагрузок цинка на подпологовое естественное возобновление сосны заложен полевой эксперимент в

Рис. 1. Дехромация хвои в молодняках сосны на участке с дозой внесения цинка 300 г/м2

средневозрастных сосняках зеленомошниковых. На пробных площадках размером 2 x 2 м в поверхностный слой почвы вносили цинк в виде соли азотно-кислого цинка Zn(NO3)2 в количестве, обеспечивающем техногенную нагрузку, аналогичную нагрузке в молодняках.

Естественное возобновление на площадках, заложенных под пологом средневозрастных сосняков зеленомошниковых, разделяли по возрастным группам в соответствии с ОСТ 56-108–98 [19]: всходы сосны – растения возрастом до 1 года, самосев – молодые растения семенного происхождения в возрасте 2–5 лет, подрост – молодое поколение растений старше 5 лет, способное образовать новый древостой. Учет состояния самосева и подроста сосны проводили по следующей шкале: 1 – без признаков ослабления; 2 – ослабленные; 3 – усыхающие; 4 – сухие.

Для оценки влияния загрязнителей на появление всходов сосны было проведено лабораторное исследование энергии прорастания и всхожести ее семян при разных нагрузках цинка. Для этого в сосуды с почвой вносили азотно-кислый цинк Zn(NO3)2 в виде водного раствора с содержанием токсического вещества согласно вариантам опыта, указанным выше. Для опыта использовали семена 1-го класса качества. Всходы поливали дистиллированной водой в количестве, обеспечивающем полную влагоемкость почвы. Подсчет всходов семян проводился каждый третий день в течение 30 сут (после начала появления всходов). Взошедшими считались семена с длиной корешка не менее длины семени (фаза «ключика»).

Анализ результатов. Результаты экспериментальных исследований показывают, что первые симптомы избыточного содержания в почве Zn(NO3)2 появились при нагрузках более 150 г/м2 в виде пожелтения хвои у деревьев сосны через 3 мес после внесения элемента. Через год после внесения соли цинка при нагрузках элемента 150, 225 и 300 г/м2 дехромация хвои наблюдалась у 13, 47 и 94 % деревьев соответственно. При нагрузке 300 г/м2 около 5 % деревьев сосны имели сильное поражение хвои (рис. 1).

Таблица 1. Биометрические показатели хвои средних деревьев в молодняках сосны

|

№ п/п |

Цинк, г/м2 |

Количество деревьев, шт. |

1999 г. |

2000 г. |

2001 г. |

|||||||

|

Доля деревьев с пожелтевшей хвоей, % |

Длина хвоинок, мм |

Масса 100 шт. хвоинок, мг |

Длина хвоинок, мм |

Масса 100 шт. хвоинок, мг |

||||||||

|

сильная степень |

слабая степень |

max |

min |

средняя |

max |

min |

средняя |

|||||

|

1 |

0 |

26 |

0 |

8 |

82 |

61 |

73,3 |

3,37 |

82 |

53 |

65,2 |

3,04 |

|

2 |

7 |

24 |

0 |

12 |

87 |

51 |

67,2 |

2,88 |

85 |

60 |

69,1 |

3,12 |

|

3 |

30 |

29 |

0 |

17 |

89 |

66 |

77,9 |

3,36 |

76 |

52 |

63,6 |

3,27 |

|

4 |

90 |

24 |

9 |

46 |

94 |

51 |

79,9 |

3,93 |

68 |

48 |

58,0 |

3,86 |

|

5 |

150 |

31 |

13 |

52 |

92 |

64 |

75,0 |

3,56 |

75 |

44 |

62,9 |

3,42 |

|

6 |

225 |

24 |

47 |

38 |

75 |

46 |

60,5 |

2,67 |

60 |

46 |

52,7 |

2,32 |

|

7 |

300 |

31 |

94 |

6 |

55 |

26 |

36,9 |

1,18 |

54 |

33 |

43,9 |

1,23 |

Изучение биометрических показателей хвоинок сосны показало, что нагрузки от 30 до 150 г/м2 в первые годы наблюдений не оказывали влияния на длину и массу хвоинок текущего года. Однако более высокие дозы Zn(NO3)2 в этот же период вызывали значительное снижение этих показателей (табл. 1). При дозе 225 г/м2 средняя длина хвоинок в 2000–2001 гг. уменьшилась по сравнению с контролем на 17–19 %, масса хвоинок – на 21–24 %. При дозе 300 г/м2 уровень нарушения роста хвои ещё больше усилился: средняя длина хвоинок текущего года сократилась на 33–50 %, а масса 100 шт. хвоинок – на 60–65 %.

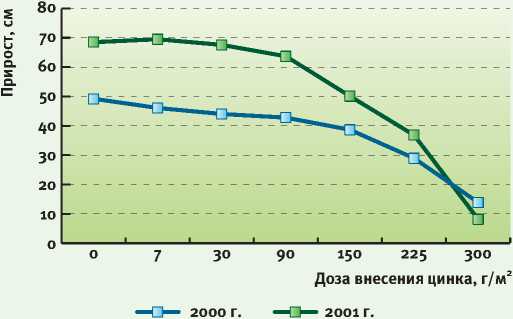

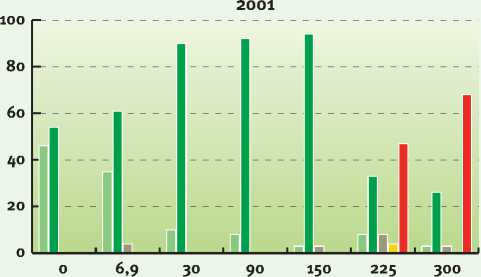

В условиях контроля линейный прирост осевого побега деревьев сосны (рис. 2) у измеренных деревьев достигал в среднем 50 и 68 см в год (минимальные значения – 20 см, максимальные – 87 см). С повышением уровня нагрузки загрязнителя отмечалось снижение данного показателя по сравнению с контрольными значениями, причем устойчивое уменьшение начиналось при нагрузке 30 г/м2. При нагрузке 225 г/м2 сокращение среднего линейного прироста достигало примерно 50 % значений контроля. Повышение техногенной нагрузки до 300 г/м2 приводило к резкому падению линейного прироста до минимальных величин – 8–14 см в год.

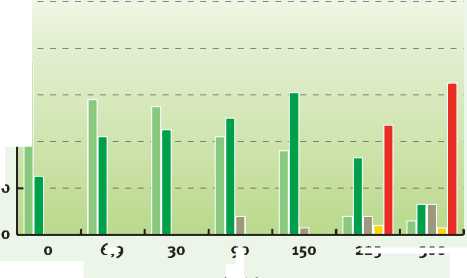

Индекс состояния (ИС) древостоев сосны как интегральный показатель их устойчивости (рис. 3) свидетельствует о постепенном ослаблении молодняков в течение 2000–2004 гг., начиная с нагрузки 30 г/м2. При этом за весь период наблюдений в контрольных древостоях и на участке с нагрузкой 7 г/м2 индекс состояния древостоев изменялся незначительно и не выходил за

Рис. 2. Изменение линейного прироста деревьев в сосновом молодняке g 4,5

MD 4,0

s 3,5

О 3,0

-

3 2,5

s 2,0 ф

-

5 1,5

1,0

0,5

Доза внесения цинка, г/м2

-

■ 1999 г. 2000 г. ■ 2001 г. ■ 2002 г. ■ 2003 г. ■ 2004 г.

Рис. 3. Динамика изменения индекса состояния в сосновых молодняках при разных дозах внесения цинка в почву

пределы ИС=1,5 – здоровые насаждения. При нагрузках 30 и 90 г/м2 ухудшение состояния древостоев наблюдалось на следующий год после внесения цинка; причем переход критического значения состояния с ИС=1,5 при нагрузке 30 г/м2 происходил на 2-м году, при нагрузке 90 г/м2 – на 3-м году эксперимента.

6,9

225 300

Существенные различия в состоянии насаждений между контролем и участками с внесенным цинком стали появляться при нагрузке 150 г/м2: на 2-й год наблюдений индекс состояния древостоев ухудшился на 17 %, а на 6-м году – на 52 %. С дальнейшим увеличением нагрузки эти отклонения возрастали, а при 300 г/м2 наблюдалось массовое усыхание деревьев, в результате которого средний индекс состояния ухудшился с 1,2 балла в 1999 г. до 4,2 балла в 2003–2004 гг.

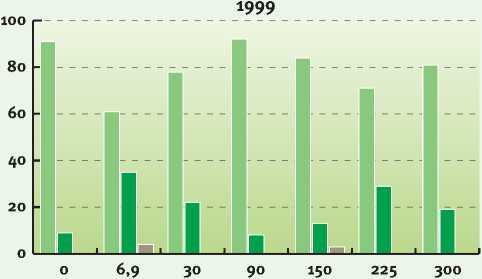

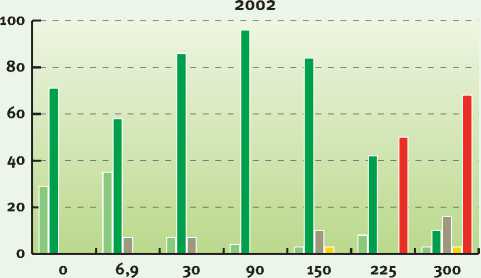

Цинк, г/м2

Данные о переходе деревьев из более высоких категорий состояния в более низкие и, в итоге, в отпад в связи с увеличением уровня техногенной нагрузки представлены на рис. 4. В начале эксперимента 65–90 % деревьев всех вариантов опыта соответствовали 1-й категории состояния – «здоровые деревья». На протяжении периода наблюдений в контроле появилась тенденция увеличения доли деревьев 2-й категории состояния – «слабо ослабленные», однако не отмечалось появление деревьев 3-й категории состояния – «сильно ослабленные». Однако уже при низких техногенных нагрузках – 7 и 30 г/м2 – на 3- и 4-й год эксперимента фиксировались сильно ослабленные деревья.

-

■ 1 категория

-

■ 4 категория

-

■ 2 категория

-

■ 5 категория

■ 3 категория

Рис. 4. Динамика распределения деревьев по категориям состояния в молодняках в 1999-2002 гг.

При максимальных нагрузках (225 г/м2 и 300 г/м2) большая часть деревьев на 2-й год наблюдений резко перешла в 5-ю категорию состояния – «погибшие». В последующие годы количество этих деревьев только увеличивалось за счет перехода деревьев 1-й категории состояния в категории «слабо ослабленные» и «сильно ослабленные». Следовательно, выпадения цинка способны существенно трансформировать состояние деревьев в древостое, причем наиболее губительными для молодняков сосны можно считать нагрузки 225 и 300 г/м2.

Результаты полевых исследований реакции подпологового естественного возобновления со- сны на техногенные нагрузки свидетельствуют о связи его жизнеспособности с уровнем загрязнения (табл. 2). Так, за 3-летний период наблюдений установлена устойчивая тенденция снижения числа всходов в средневозрастных сосняках зеленомошниковых при уровне загрязнения почвы цинком 90 г/м2 и более. При уровне загрязнения 300 г/м2 количество сохранившихся всходов составляло около 10 % исходного количества. При этом на контроле и при минимальной нагрузке цинка (7 г/м2), а также, отчасти, 30 г/м2 наблюдалось увеличение числа всходов сосны под пологом древостоя.

Такая реакция всходов на загрязнение почвы объясняется токсичным влиянием соли цинка на энергию прорастания и всхожесть семян сосны. Как показали лабораторные исследования, нагрузка цинка уже на уровне 7 мг/м2 приводит к снижению энергии прорастания семян (табл. 3). При уровнях загрязнения 225 и

300 г/м2 на 15-е сут эксперимента взошедшие семена отсутствовали. Всхожесть семян на 30-е сут после начала эксперимента снижается с увеличением уровня загрязнения почвы цинком, составляя при нагрузке 90 г/м2 50 %, а при 300 г/м2 – 5 % значений контроля. Нагрузка элемента на уровне 7 г/м2, обеспечивающая расчетную величину предельно допустимой концентрации цинка в почве, равную 23 мг/кг, снижала количество всходов семян сосны на 20 %; в целом доля всходов семян сосны была пропорциональна уровню загрязнения почвы.

За 3-летний период наблюдений (2001–2003 гг.) установлена тенденция снижения количества самосева и подроста сосны (количество в 2003 г. относительно исходного в 2001 г.) при всех уровнях загрязнения, включая контроль. В последнем случае это можно объяснить влиянием комплекса факторов внутренней среды сообщества (например, изменение осве-

Таблица 2. Состояние самосева и подроста сосны при разной нагрузке цинка

|

Величина нагрузки, г/м2 |

Год учета |

Количество всходов, шт. |

Количество самосева и подроста, шт., по градациям высот, см |

Сохранность, самосева и подроста, % |

||||

|

6–10 |

10–20 |

20–30 |

свыше 30 |

Всего |

||||

|

2001 |

95 |

34 |

60 |

39 |

- |

133 |

||

|

Контроль |

2002 |

97 |

28 |

64 |

44 |

20 |

156 |

|

|

2003 |

199 |

9 |

12 |

47 |

15 |

83 |

62,4 |

|

|

2001 |

76 |

20 |

37 |

42 |

22 |

121 |

||

|

7 |

2002 |

79 |

34 |

40 |

35 |

21 |

130 |

|

|

2003 |

203 |

21 |

29 |

26 |

22 |

98 |

81,0 |

|

|

2001 |

134 |

83 |

124 |

23 |

- |

230 |

||

|

30 |

2002 |

60 |

54 |

86 |

36 |

1 |

177 |

|

|

2003 |

193 |

20 |

27 |

40 |

11 |

98 |

42,6 |

|

|

2001 |

92 |

32 |

70 |

29 |

13 |

204 |

||

|

90 |

2002 |

22 |

17 |

12 |

4 |

3 |

26 |

|

|

2003 |

47 |

7 |

14 |

5 |

3 |

29 |

14,2 |

|

|

2001 |

74 |

52 |

54 |

43 |

5 |

154 |

||

|

150 |

2002 |

11 |

4 |

1 |

- |

5 |

10 |

|

|

2003 |

33 |

1 |

2 |

1 |

- |

4 |

2,6 |

|

|

2001 |

66 |

32 |

26 |

15 |

3 |

76 |

||

|

225 |

2002 |

5 |

- |

2 |

- |

- |

5 |

|

|

2003 |

15 |

- |

3 |

- |

- |

5 |

6,5 |

|

|

2001 |

60 |

50 |

88 |

38 |

- |

196 |

||

|

300 |

2002 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

2003 |

7 |

- |

- |

- |

- |

- |

0 |

|

Таблица 3. Всхожесть и энергия прорастания семян сосны в вариантах лабораторного опыта

|

Уровень загрязнения почвы, г/м2 |

Энергия прорастания семян на 15-е сут, % |

Всхожесть семян (за 30 сут), % |

Количество всходов, % от контроля |

|

Контроль |

40 |

90 |

100 |

|

7 |

30 |

70 |

80 |

|

30 |

10 |

50 |

55 |

|

90 |

20 |

45 |

50 |

|

150 |

10 |

35 |

39 |

|

225 |

0 |

20 |

22 |

|

300 |

0 |

5 |

5 |

щенности под пологом древостоя), в остальных – действием загрязняющего вещества. При этом, если в контроле и при низком уровне загрязнения цинком (7 г/м2) снижение числа самосева и подроста имеет нелинейный характер (отмечалось даже его повышение в 2002 г.), то при более высоких нагрузках (с 30 г/м2) проявляется устойчивая тенденция к снижению количества живого самосева и подроста. Так, при уровне загрязнения почвы 30 г/м2 сохранность самосева и подроста сосны снижается до 43 % от первона-

Рис. 5. Повреждаемость самосева и подроста сосны при нагрузке цинка 225 г/м2

чального количества, при 225 г/м2 – почти до 6 %, а при 300 г/м2 отмечается полная гибель подпологового естественного возобновления сосны (рис. 5).

Выводы. Выпадение тяжелых металлов с выбросами промышленных предприятий в атмосферу может приводить к существенному нарушению роста и развития лесных фитоценозов сосны обыкновенной. Это выражается в повреждении и ухудшении биометрических показателей ассимиляционного аппарата деревьев, снижении их прироста, общем ослаблении деревьев и увеличении отпада в древостоях, нарушении жизнеспособности и гибели подполого-вого естественного возобновления сосны.

Результаты полевого эксперимента показывают, что устойчивая дехромация хвои и снижение ее биометрических показателей наблюдаются при нагрузках цинка 90 г/м2 (900 кг/га), а ухудшение состояния древостоев и уменьшение линейного прироста – с нагрузки 30 г/м2 (300 кг/га).

Практически необратимые изменения в состоянии естественного подпологового возобнов- ления сосны возникают при уровне загрязнения цинком в дозе более 90 г/м2 (900 кг/га).

Список литературы Изучение реакции сосновых фитоценозов на выпадения тяжелых металлов в условиях полевого эксперимента

- Рассеянные элементы в бореальных лесах/В. В. Никонов, Н. В. Лукина, В. С. Безель ; отв.ред. А.С. Исаев. -М.: Наука, 2004. -616 с.

- Большаков, В. А. Загрязнение почв/В. А. Большаков. -М.: ВИНИТИ (научный портал ВИНИТИ). -2006. -4 с.

- Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ». -М., 2001.

- О состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2005 году: государственный (национальный) доклад. -М., 2006. -200 с.

- Временные нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, оказывающих вредное воздействие на лесные насаждения в районе музея-усадьбы «Ясная Поляна». -М.: ВНИИЛМ, 1984. -17 с.

- Михайлова, Т. А. Эколого-физиологическое состояние лесов, загрязняемых промышленными эмиссиями: автореф. дисс. д-ра биол. наук: 03.00.16/Т. А. Михайлова. -Иркутск: СИФиБР, 1997. -47 с.

- Научные основы разработки ПДК тяжелых металлов в почвах/А. И. Обухов, И. П. Бабьева, А. В. Гринь //Тяжелые металлы в окружающей среде. -М.: МГУ, 1980. -С. 20.

- Николаевский, В. С. Методика определения предельно допустимых концентраций вредных газов для растений/В. С. Николаевский, Т. В. Николаевская. -М., 1988. -15 с.

- Ромашкевич, Е. В. Фитотоксичность соединений тяжелых металлов для древесных растений/Е. В. Ромашкевич, Ю. Б. Боронин//Экология леса и охрана природы. -М.: ВНИИЛМ, 1993. -С. 78-82.

- Серебрякова, Л. К. Допустимые концентрации токсических веществ в атмосферном воздухе для древесной растительности/Л. К. Серебрякова//Газоустойчивость растений. -Новосибирск: Наука, 1980. -С. 184-185.

- Нормирование техногенного воздействия на лесные экосистемы/А. А. Мартынюк, Ю. Б. Боронин, А. В. Костенко, Е. В. Ромашкевич//Лесн. хоз-во. -1998. -№ 1. -С. 25-27.

- Воробейчик, Е. Л. Экологическое нормирование техногенных загрязнений наземных экосистем (локальный уровень)/Е. Л. Воробейчик, О. Ф. Садыков, М. Г. Фарафонов. -Екатеринбург: Наука, 1994. -280 с.

- Крючков, В. В. Предельные антропогенные нагрузки и состояние экосистем Севера/В. В. Крючков//Экология. -1991. -№ 3. -С. 28-40.

- Николаевский, В. С. Способ расчета критических нагрузок химических загрязнителей для лесных экосистем/В. С. Николаевский//Вопросы адаптации растений к неблагоприятным факторам среды. -Пермь: Пермский гос. ун-т, 1993. -С. 52-57.

- Air Quality Guidelines -Ecological effects of air pollutants//World Health Organization; Regional Office for Europe; ICP/CEN 902/m 71(S). -29 July, 1985.

- Prinz, B. Stady on the impact of the principal atmospheric pollutants on the vegetation/B. Prinz, C. I. Brandt//Commission of the European Commutities. -EUR 6644 EN/1980.

- Мартынюк, А. А. Особенности пространственного загрязнения лесных экосистем выбросами промышленных предприятий/А. А. Мартынюк, Т. В. Рыкова//Актуальные проблемы лесного комплекса: сб. науч. трудов по итогам междунар. науч.-техн. конф. Вып. 38./Под общ. редакцией Е. А. Памфилова.-Брянск: БГИТА, 2014. -С. 104-110.

- Временная методика по учету сосновых насаждений, подверженных влиянию промышленных выбросов/Н. А. Воронков, В. М. Жирин, В. Д. Касимов, Л. Л. Коженков, А. А. Мартынюк. -Пушкино: ВНИИЛМ, 1986. -35 с.

- ОСТ 56-108-98. Стандарт отрасли «Лесоводство. Термины и определения». Утвержден приказом Рослесхоза от 03.12 1998 № 203.