Изучение серебряных изделий бородинского клада: новое об известном

Автор: Хоммель П., Брай П., Хвостиков В.А., Карандашев В.К., Лобода А.Ю., Колчина А.С., Шишлина Н.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

Точное определение химического и изотопного состава серебряных изделий Бородинского клада позволило выявить сходство и различия в характеристиках серебряных сплавов, реконструировать технологические «биографии» изделий и определить, в какой степени они связаны друг с другом. При изготовлении копья 1, кинжала и втулки копья 3 к полученному методом купелирования серебру, состав которого связывается с чистым серебром копья 1, была добавлена мышьяковая медь, смешанная с оловом. Эти предметы клада имеют общую производственную «биографию», связанную, вероятно, с металлургическими традициями степной зоны юга Восточной Европы. По типу и химическому составу копье 2 Бородинского клада можно связать с серебряными изделиями Турбинского могильника на Урале, при сопоставлении с которыми прослеживается единая технологическая схема: при их изготовлении к серебру добавлялась медь с повышенным содержанием мышьяка или никеля.

Бородинский клад, методы атомной эмиссии и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, изотопы свинца, металлургические системы серебра и меди

Короткий адрес: https://sciup.org/143168982

IDR: 143168982

Текст научной статьи Изучение серебряных изделий бородинского клада: новое об известном

* Постановка проблемы, отбор образцов, проведение масс-спектрометрических измерений, анализ исторического контекста проводились в рамках гранта РНФ, № 17-18-01399. Аналитическая часть исследования проведена при поддержке Европейского совета по научным исследованиям (ERC), в рамках исследовательской программы Европейского союза Horizon 2020, в рамках гранта 670010 FLAME («Flow of Ancient Metals across Eurasia» (Поток древних металлов через Евразию).

1 Используемый здесь термин – системы серебра и меди – предложен Оксфордской школой, рук. М. Поллард.

Бородинский клад является одной из самых известных коллекций позднего бронзового века Евразии. В его состав входят 17 предметов, среди которых четыре сделаны из сплавов на основе серебра – два наконечника копья, втулка третьего наконечника копья и кинжал. Все эти предметы украшены золотой фольгой. Копья представлены двумя типами: первый – с ромбическим в сечении стержнем пера и манжетой по нижнему краю втулки, второй – с вильчатым стержнем. Второй наконечник близок по типу наконечникам копий из Турбин-ского могильника на Западном Урале ( Черных , 1965; Черных, Кузьминых , 1989. Рис. 34; 46). Многие исследователи сопоставляли наконечники копий Бородинского клада с копьями из памятников эпохи бронзы Западной Европы, Анатолии, Средиземноморья ( Бочкарев , 1968. С. 13–132, 140; Штерн , 1914. С. 11; Кривцова-Гракова , 1949. С. 8, 26–27; Gimbutas , 1957. P. 145, 168; Kaiser , 1997. P. 67–76; Tallgren , 1926. P. 134–137).

Основная задача настоящего исследования – точное определение химического и изотопного состава серебряных изделий Бородинского клада. Главная цель дальнейшей интерпретации полученных результатов – выявить сходство и различия в характеристиках этих серебряных сплавов, реконструировать технологические «биографии» изделий и определить, в какой степени они связаны друг с другом.

Аналитическое обоснование, образцы и методы анализа

В предыдущих исследованиях анализировались аналитические данные о составе серебряных сплавов изделий Бородинского клада ( Черных , 1965; 1978; Черных, Кузьминых , 1989), но из-за ограниченных возможностей существовавших в то время методов анализа исследователи могли получить только полуко-личественные результаты.

Новые данные об элементном составе использованных при изготовлении изделий Бородинского клада сплавов серебра, полученные высокочувствительными многоэлементными методами атомной эмиссии и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЕС и ИСП-МС) в Аналитическом сертификационном испытательном центре Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН (АСИЦ ИПТМ РАН), дополненные данными по изотопному составу свинца, полученными в NERC Isotope Geosciences Laboratory (British Geological Survey) (Ноттингем, Великобритания), позволяют вернуться к обсуждению характеристики металлов клада.

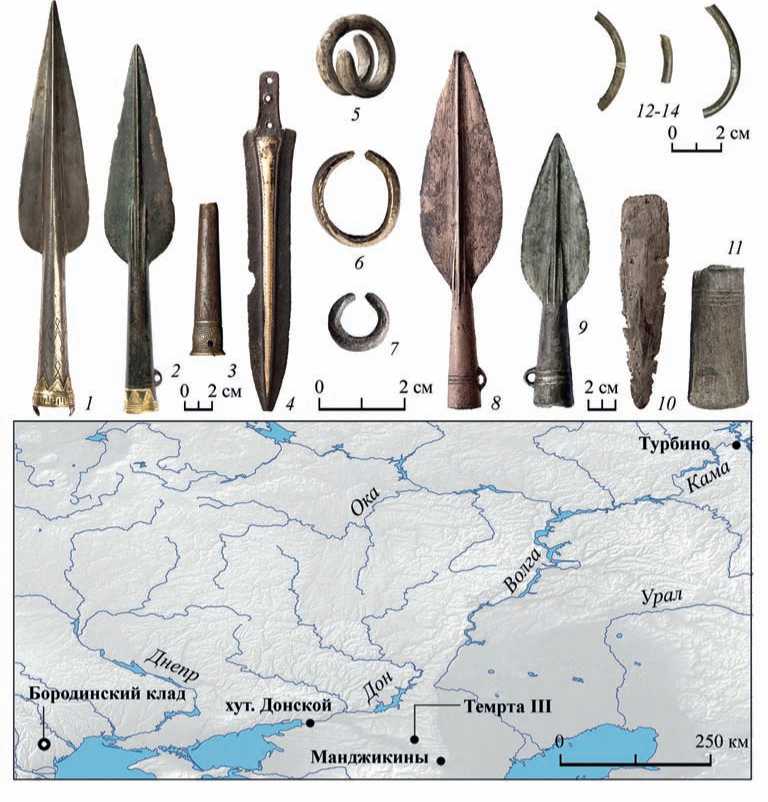

Для сопоставления были отобраны микропробы из серебряных изделий причерноморских, степных и приуральских памятников бронзового века (рис. 1).

Методика и интерпретация

Методика обработки данных и интерпретация результатов анализа в данном исследовании по ряду аспектов отличаются от традиционных методов изучения состава древних металлов. Хотя большинство исследований древнего металла направлено на решение вопроса о происхождении металлических предметов,

Рис. 1. Серебряные изделия Бородинского клада и сопоставительной выборки из могильников

1–4 – Бородинский клад; 5 – хут. Донской; 6 – Темрта; 7 – Манджикины; 8–14 – Турбино мы полагаем, что не всегда его можно решить однозначно. Дело в том, что металл легко переплавить, это является одним из его самых характерных свойств. Во время производства металла, в рамках последовательного цикла литья происходят значительные химические изменения его состава из-за окислительных процессов, сегрегации элементов во время литья, а также из-за смешивания металла разного происхождения или сочетания разных металлов в одном сплаве. Технология (выбор литейщика) и геологическая характеристика металла – это те факторы, которые влияют на состав конечного продукта. Наш метод позволяет изучить влияние этих факторов отдельно.

Этот метод был впервые опробован в ходе реализации проекта FLAME (Flow of Ancient Metals across Eurasia/Поток древних металлов через Евразию). Его основой является универсальная характеристика химического состава древних металлических предметов, которую мы получаем, используя критерий «присут-ствие/отсутствие» в сплаве ряда диагностических элементов (как основных, так и следовых). Сопоставление данных археологии, типологии предметов и химического состава металлов позволяет оценить сходство и различие металлов в разных социотехнологических контекстах.

Такой метод оказался успешным при изучении медных сплавов ( Bray, Pollard , 2012; Bray et al ., 2015; Cuénod et al ., 2015; Hsu et al ., 2016; и др.), но много-компонентность и взаимосвязанность металлургической системы серебра (Ag) потребовали разработки специального метода, учитывающего сложную специфику исследуемого материала.

Методические аспекты изучения изделий

Серебро и серебряные сплавы

Первая сложность, которая возникает при классификации серебряных изделий, – идентификация легированных искусственных примесей. Это напрямую связано с изучением меди (Сu) и ее лигатур, поскольку известно, что в древности медь часто добавляли к серебру: либо чтобы сплав стал более прочным, либо для изменения цвета, а также для изготовления большего количества предметов из более редких благородных металлов ( Tylecote , 1987).

При добавлении меди в сплав могут попасть в небольшом количестве и другие элементы, которые часто в природе встречаются непосредственно в медной руде: мышьяк (As) , сурьма (Sb) и никель (Ni) . Некоторые из этих элементов также могут быть естественным образом связаны с серебром. Поэтому нужно было выбрать величину отсечения для этих элементов пропорционально их вероятным естественным распределениям.

Серебро (Ag) тоже нередко встречается в медной руде, но, конечно, разделить следовые примеси серебра на фоне серебряных сплавов невозможно.

Поскольку литейщики в древности могли добавлять в серебро не только чистую медь, но и искусственные бронзовые сплавы, следовало также обратить внимание на такие элементы, как олово (Sn) , цинк (Zn) и свинец (Pb) . Однако, говоря о свинце, надо помнить, что одним из главных технологических методов производства серебра в древности было купелирование, или окисление серебросодержащего галенита (свинцовой руды). Поэтому там, где возможно продемонстрировать, что присутствие свинца (Pb) в сплаве не связано с сознательным добавлением бронзы, свинец рассматривается как следовой индикатор этого технологического процесса.

С точки зрения геохимического происхождения серебра золото (Au) и металлы платиновой группы – платина (Pt), палладий (Pd), осмий (Os), иридий (Ir), родий (Rh), и рутений (Ru) – могут служить индикаторами при определении вероятных источников серебра (Ogden, 1977; Tylecote, 1987). Эти металлы не связаны с преднамеренным добавлением меди в сплав и сохраняются в нем в процессе производства, хотя их концентрация может меняться. Их присутствие или отсутствие в сплаве может свидетельствовать о различиях в геологических источниках серебра.

Тем не мнение важно отметить, что естественное распределение этих платиноидов пока недостаточно изучено и результаты их химического анализа не обеспечивают надежное выделение конкретных источников ( Зайков и др ., 2016; Wood et al. , 2017).

Таким образом, для исследования серебряных предметов из Бородинского клада и из других комплексов бронзового века Евразии были установлены диагностические критерии:

-

• величина отсечения для меди (Cu) в серебре – 1 %; медь рассматривалась вместе с оловом (Sn) и цинком (Zn) при величине отсечения 0,1% и мышьяком (As) , сурьмой (Sb) и никелем (Ni) при величине отсечения 0,01 %;

-

• величина отсечения для золота (Au) и свинца (Pb) в серебре – 0,1 %, а для металлов платиновой группы (Pt, Pd) – 0,0001 %.

Каждая из первичных величин отсечения (n) была сопряжена с более низкими вторичными величинами отсечения (n/2), чтобы лучше отражать вариабельность материала.

Там, где мы могли достоверно идентифицировать преднамеренное добавление меди/бронзы в качестве легирующего компонента, мы также вычисляли приблизительную «реконструкцию» состава добавленного металла. С некоторой осторожностью можно сравнивать состав таких «медных сплавов в серебре» с эталонными массивами данных по химии медных сплавов. Таким образом, имея новые результаты, можно связать металлургические системы серебра и меди.

Интерпретация полученных результатов

Элементный состав

При классификации использовались результаты анализа изделий из серебра и серебряных сплавов Бородинского клада (табл. 1) и сопоставительной выборки.

При рассмотрении результатов анализа серебряных изделий Бородинского клада можно определить различия в исходном рудном источнике, возможно, в способах производства (выплавки) серебра, а также в технологии сплавления серебра с медью и бронзой.

Что касается собственно серебра, из которого сделаны предметы Бородинского клада, то по составу можно сразу отделить наконечник копья 1 (А135/1), втулку копья 3 (А135/12) и кинжал (А135/3) от вильчатого наконечника копья 2 (А135/2) – на основании присутствия следов золота и элементов платиновой группы (табл. 2a).

Присутствие или отсутствие элементов платиновой группы и золота потенциально позволяет дифференцировать разные типы источников серебра (независимо от способа извлечения серебра, поскольку их практически невозможно

Таблица 1. Состав серебряных сплавов изделий Бородинского клада

|

Номер по описи |

Образец |

Ag |

Au |

Cu |

As |

Ni |

Sn |

|

масс % |

|||||||

|

А135/1 |

Копье 1 |

99,5 |

0,15 |

0,26 |

< 0,0003 |

0,0009 |

< 0,0001 |

|

А135/2 |

Копье 2 |

68,7 |

0,0057 |

31,1 |

0,16 |

0,0089 |

0,00052 |

|

А135/12 |

Втулка копья 3 |

93,9 |

0,30 |

5,3 |

0,069 |

0,0069 |

0,20 |

|

А135/3 |

Кинжал |

85,5 |

0,12 |

12,4 |

0,11 |

0,0065 |

1,6 |

|

Номер по описи |

Образец |

Sb |

Pb |

Hg |

Bi |

Pd |

Pt |

|

масс % |

|||||||

|

А135/1 |

Копье 1 |

0,00009 |

0,069 |

0,00019 |

0,035 |

< 0,00005 |

0,000099 |

|

А135/2 |

Копье 2 |

0,0087 |

0,0014 |

0,00051 |

0,0016 |

< 0,00005 |

0,000034 |

|

А135/12 |

Втулка копья 3 |

0,0014 |

0,15 |

0,00037 |

0,12 |

0,00018 |

0,00020 |

|

А135/3 |

Кинжал |

0,0027 |

0,084 |

< 0,00003 |

0,12 |

0,000089 |

0,000068 |

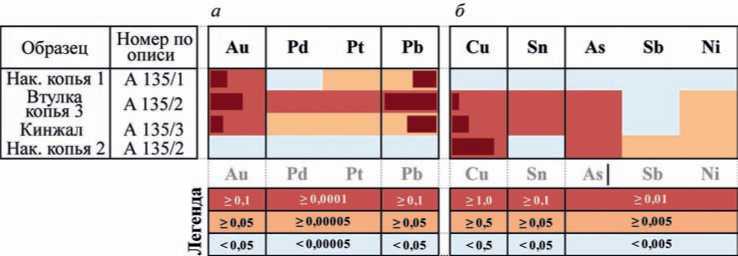

Таблица 2. Химические характеристики изделий Бородинского клада

а – присутствие/отсутствие золота (Au), платины (Pt) и палладия (Pd) вместе со свинцом (Pb) в элементном составе серебряных изделий. Темно-коричневые колонки показывают абсолютное содержание золота (Au) в интервале 0–0,5 % и свинца (Pb) в интервале 0–0,15 %; б – присутствие/отсутствие меди (Cu) и других сопутствующих элементов в элементном составе серебряных изделий. Темно-коричневые колонки показывают абсолютное содержание меди (Cu) в интервале 0–40 %

Величина отсечения для присутствия/отсутствия элементов в легенде таблицы удалить из сплава с помощью доступных технологий). Хотя отсутствие платиноидов и золота в наконечнике копья 2 предполагает, что по крайней мере один из предметов Бородинского клада имел совершенно иное происхождение, их присутствие в других серебряных предметах само по себе не позволяет нам прямо утверждать, что эти изделия имеют общий источник. Но есть и другие следы, о которых пойдет речь ниже.

Присутствие свинца в сплаве (в концентрациях, более или менее коррелирующих с золотом) может указывать на общий метод производства, а именно купелирование, т. е. очистку серебра от свинцовых руд путем окисления. Это наблюдение существенно, но требует дальнейшего изучения. Важно также отметить, что свинец (Pb) отсутствует в металле наконечника копья 2.

Предметы Бородинского клада разделяются и по применяемой при их изготовлении технологии литья (табл. 2б).

Содержание серебра, из которого сделан наконечник копья 1, составляет 99,5 %, присутствуют только следовые примеси меди (Cu – 0,26 %), золота (Au – 0,15 %) и свинца (Pb – 0,069 %).

Состав копья 2 также отличен от состава других сплавов: это чистое серебро, легированное мышьяковой медью (CuAs), содержание которой в сплаве чуть более 30 %.

Копье 3 (втулка) и кинжал были выплавлены из серебра, легированного мы-шьяково-оловянной бронзой; в составе сплава втулки копья 3 – незначительные следы никеля. Добавление меди в серебро – обычная практика, поскольку в этом случае металл становится тверже, но это приводит к изменению его цвета. Возможно, при добавлении в сплав бронзы изменение цвета гораздо менее заметно.

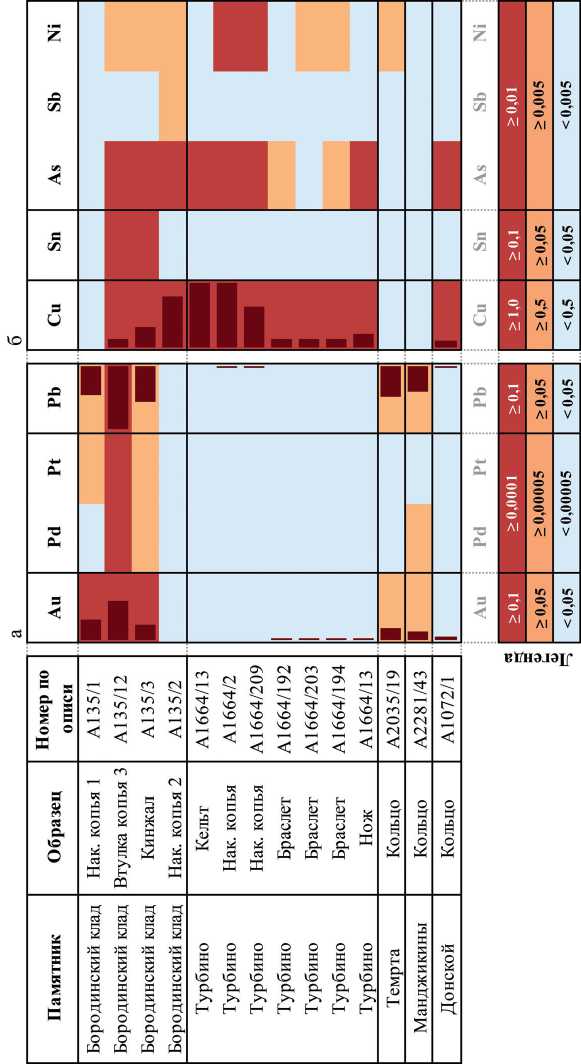

При расширенном анализе серебряных сплавов изделий Бородинского клада и предметов сопоставительной выборки выявлены интересные тенденции ( Хом-мель и др ., 2019. Табл. 12; Карандашев и др. , 2019).

Содержание следовых элементов в серебряном сплаве копья 2 Бородинского клада соотносится с составом серебряных артефактов из Турбинского могильника (Приуралье), где такие предметы изготовлены из сплава серебра с медью (CuAs/CuAsNi/CuNi), включая кельт (A1664/13), который сделан фактически из сплава меди и серебра (Cu + Ag), где медь составляет 67,5 %. В составе проанализированных серебряных артефактов из Турбинского могильника также отсутствуют примеси золота, металлов платиновой группы и свинца (табл. 3а).

Серебряная руда встречается редко, но, как отмечал Е. Н. Черных, некоторые месторождения меди (например, Никольское в Южном Приуралье) отличаются достаточно заметным содержанием серебра в руде, чтобы стать «источниками, питающими металлом значительные группы населения» ( Черных , 1970. С. 42). Дополнительные исследования подтвердили, что на рудных полях в Уральских вулканогенных толщах карбонового возраста известно несколько месторождений серебросодержащих медных руд ( Зайков и др ., 2016. С. 237). Хотя уровень содержания серебра в этих медных рудах (от 0,001 до 1 %) очень важен при определении источников серебросодержащей меди (Ag ≤ 0,7%), характеризующей сплавы, из которых сделаны предметы в Приуралье в среднем – позднем бронзовом веке ( Черных , 1970; Черных, Кузьминых , 1989), пока трудно понять, как такие источники могли использоваться для первичной выплавки серебра

Таблица 3. Химические характеристики серебряных изделий Бородинского клада и сопоставительной выборки

а – присутствие/отсутствие золота (Au), платины (Pt) и палладия (Pd) вместе со свинцом (Pb) в элементном составе серебряных изделий. Темно-коричневые колонки показывают абсолютное содержание золота (Au) в интервале 0–0,5 % и свинца (Pb) в интервале 0–0,15 %; б – присутствие/отсутствие меди (Cu) и других сопутствующих элементов в элементном составе серебряных изделий. Темнокоричневые колонки показывают абсолютное содержание меди (Cu) в интервале 0–40 % Величина отсечения для присутствия/отсутствия элементов в легенде таблицы в древности. Технология разделения металлов в сплавах и рудах с помощью ликвации, которая позволила эксплуатировать такие руды, была изобретена только в позднем средневековье (Agricola, 1912).

Е. Н. Черных предполагал, что в древности руды Никольского месторождения могли быть более разнообразными по составу ( Черных , 1970. С. 42) и из них, возможно, выплавляли разный металл – от меди до серебра. Это, конечно, возможно, но не объясняет более высокое содержание в сплавах мышьяка – элемента, который практически отсутствует в никольской руде (Там же).

Е. Н. Черных также рассматривал возможность добычи самородного серебра либо на Никольском, либо на других месторождениях на Урале (Там же). Использование самородного серебра может объяснить низкую долю свинца в составе всех серебряных изделий Турбинского могильника и, соответственно, в составе копья 2 Бородинского клада. Новые данные позволяют нам говорить о том, что преднамеренное смешивание самородного серебра и выплавленной меди разного состава представляется более правдоподобным объяснением характеристик состава этих предметов.

Намеренное добавление CuAs в чистое серебро (без примесей золота, металлов платиновой группы и свинца) также фиксируется в металле изделий из нижнедонских степей (хут. Донской, A1072/1) (табл. 3б), датирующихся III тыс. до н. э. Однако химический состав находок из чистого серебра из могильников Темрта и Манджикины в Прикаспии и Нижнем Подонье, относимых к тому же III тыс. до н. э., характеризуется еще и повышенным содержанием золота и свинца (а кольца из Манджикин – даже палладия). Таким образом, состав серебра, из которого изготовлены три предмета Бородинского клада (копье 1, кинжал и втулка копья 3), близок составу серебряных изделий из степной зоны юга Восточной Европы, что свидетельствует о схожей технологии производства серебряных сплавов.

Кроме Бородинского комплекса легированное оловянной бронзой серебро (втулка копья 3 и кинжал) не зафиксировано ни в одном другом образце серебряных сплавов, проанализированных в ходе данного исследования.

Особенно интересно отметить, что добавок оловянной бронзы в серебряных изделиях Турбинского могильника не обнаружено, хотя на памятнике известны изделия из оловянных бронз с относительно высокими (от 4 до 14 %) концентрациями олова ( Черных , 1970. С. 26). Возможно, что отсутствие олова может отражать осознанный выбор литейщика, полагавшего, что оловянная бронза – это тоже драгоценный металл.

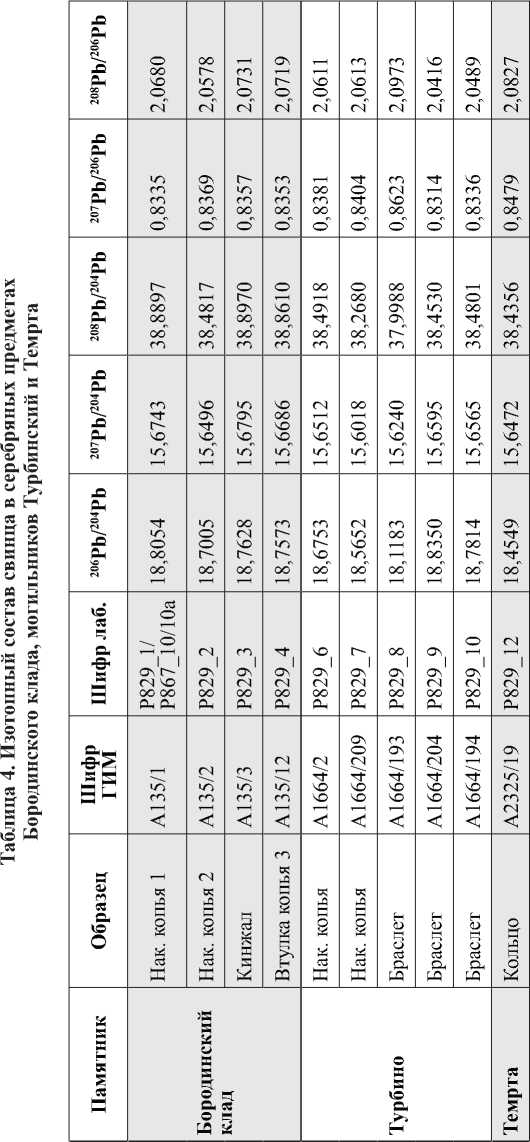

Определение вариаций изотопного состава свинца в серебряных изделиях

Основная цель исследования изотопного состава свинца (Pb) в изделиях из серебряного сплава Бородинского клада – сравнение изотопных соотношений свинца и последующее сопоставление результатов с аналогичными данными, полученными для серебряных изделий сопоставительной выборки – из могильников Темрта (катакомбная культура) и Турбинский (сейминско-турбинская культура). Сравнение с изотопными соотношениями свинца в изделиях из Турбина особенно важно, поскольку ранее высказывалось предположение, что по крайней мере одно из копий Бородинского клада с вильчатым стержнем и серебряные изделия этого могильника сделаны из металла одного и того же месторождения (Черных, 1965; 1970).

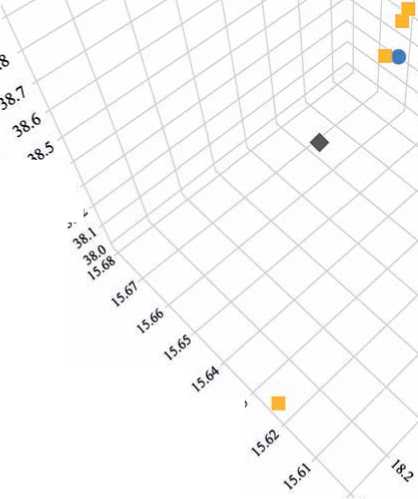

Полученные изотопные соотношения 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb, 208Pb/204Pb, 207Pb/206Pb и 208Pb/207Pb в изученных изделиях представлены в табл. 4 и на диаграммах изотопного состава Pb на рис. 2.

На диаграмме (рис. 2) видно, что по изотопному составу три серебряных изделия Бородинского клада – копье 1, кинжал и втулка копья 3 – образуют единую группу.

^■к

^ ^

X

• Бородинский Клад <6 Турбинский Мог.

♦ Темрта

Рис. 2. Изотопный состав свинца 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb в предметах из Бородинского клада, а также из могильников Турбинский и Темрта

Копье 2 (с вильчатым стержнем) близко по изотопному составу трем серебряным предметам Турбинского могильника (копью А1664/2 и браслетам А1664/204, 194). Различия составов в других предметах Турбина могут быть результатом относительно низких уровней содержания свинца в серебряных сплавах и последующего влияния следовых добавок свинца (из добавленной меди или других неизвестных источников загрязнения).

Отсутствие вариаций в изотопном составе трех серебряных изделий Бородинского клада, несмотря на различное содержание меди в их элементном составе, и согласованность изотопного состава свинца очень интересны. Во-первых, поскольку эти предметы сделаны как из чистого серебра, так и из серебра, сплавленного с бронзой, то это означает, что в данных объектах свинец, скорее всего, связан с серебром. И тем самым подтверждается вывод о получении серебра методом купелирования. Во-вторых, это говорит и о том, что серебро, использованное для производства исследуемых объектов, происходило из источ-ника/(ков) с похожим изотопным составом свинца.

Заключение

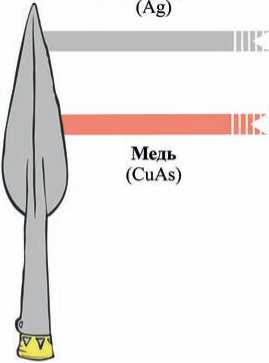

При изучении серебряных изделий Бородинского клада выделены элементы, наиболее часто ассоциируемые с медью и бронзой в древних предметах из металла, и изучены их соотношения (рис. 3). Удалось с высокой долей вероятности показать, что медь (и бронза) добавлялись к серебру во многих случаях – по-ви-димому, для получения более прочного сплава и изменения его цвета.

Сплавление металлов четко идентифицировано в двух предметах Бородинского клада – кинжале и втулке копья 3, при изготовлении которых в металл добавили оловянную бронзу. Наличие предметов из высокооловянной бронзы (две накладки из клада) подтверждает данный вывод. Что касается содержания серебра в таких сплавах, то мы смогли связать кинжал и втулку копья 3 с наконечником копья 1 из чистого серебра. Во всех перечисленных предметах выявлено относительно высокое содержание свинца, золота и металлов платиновой группы. Наличие этих элементов в составе серебра ассоциируется с процессом выделения серебра из серебросодержащего галенита путем купелирования. Метод купелирования фиксируется в более ранний период в Передней Азии ( Tylecotе , 1987). Кроме того, судя по результатам проведенного анализа, этот метод применялся при изготовлении ряда серебряных предметов катакомбной культуры.

Вильчатое копье 2 явно связано с другим источником серебра (возможно, сделано из самородного серебра). В его составе не зафиксировано значительного содержания ни золота, ни металлов платиновой группы, ни свинца; оно изготовлено из сплава серебра и мышьяковой меди, а не оловянной бронзы. Рассмотрение сопоставительной выборки в рамках настоящего исследования позволяет лучше понять различия в производственных процессах химии металла на примере Бородинского клада.

По данным проведенного анализа, химический состав серебряных предметов из Турбинского могильника аналогичен составу металла копья 2 из Боро-

Оловянные бронзы (CuAs(Ni)+Sn)

Illi

Самородное (?) серебро

Рис. 3. Схема соотношений серебряных сплавов Бородинского клада динского клада: серебро без включений свинца, золота и металлов платиновой группы, но с добавлением меди (с включением мышьяка).

Сходные характеристики вильчатого копья 2 Бородинского клада и серебряных изделий Турбинского могильника подтверждают давнее предположение Е. Н. Черных о связи между этими комплексами ( Черных , 1965; 1970). При этом теперь совершенно очевидно, что на такую связь указывает только один предмет, а не весь клад (рис. 2).

При изготовлении копья 1, кинжала и втулки копья 3 к полученному методом купелирования серебру, состав которого надежно увязывается с чистым серебром копья 1, была добавлена мышьяковая медь, предварительно смешанная с оловом. Можно сказать, что эти предметы клада имеют общую производственную «биографию», возможно связанную с металлургическими традициями степной зоны юга Восточной Европы.

«Биография» вильчатого копья 2 в составе клада другая. Оно изготовлено из серебра, происходящего из совершенно другого источника и выплавленного, вероятно, по иной технологии. Таким образом, по типологии и химическому составу металла это копье, вероятно, можно связать с серебряными предметами из Турбинского могильника, при сопоставлении с которыми прослеживается и единая технологическая схема: при их изготовлении к серебру (потенциально, самородному) добавлялась медь – CuAs, CuAsNi, CuNi. И хотя «биография» копья 2 реконструируется с учетом результатов предыдущих работ ( Черных , 1965; 1970), наше исследование показывает, как с помощью новых методов можно проследить «историю» присутствия/отсутствия тех или иных элементов в составе металла.

Список литературы Изучение серебряных изделий бородинского клада: новое об известном

- Бочкарев В. С., 1968. Проблема Бородинского клада // Проблемы археологии. Вып. 1 / Отв. ред.: М. И. Артамонов, Л. С. Клейн. Л: Ленинградский гос. ун-т. С. 129-154.

- Зайков В. В., Таиров А. Д., Зайкова Е. В., Юминов А. М., Котляров В. А., 2016. Благородные металлы в рудах и древних золотых изделиях Центральной Евразии. Челябинск: Каменный пояс. 313 с.

- Карандашев В. К., Шишлина Н. И., Хвостиков В. А., Колчина А. С., Бурмий Ж. П., Лобода А. Ю., 2019. Анализ образцов серебра и золота Бородинского клада методами масс-спектрометрии и атомной эмиссии с индуктивно связанной плазмой // Журнал аналитической химии. № 11. (В печати.)

- Кривцова-Гракова О. А., 1949. Бессарабский клад. М.: ГИМ. 28 с. (Труды ГИМ. Памятники культуры; вып. 1.)

- Хоммель П., Брай П., Хвостиков В. А., Карандашев В. К., Лобода А. Ю., Колчина А. С., Шишлина Н. И., 2019. Состав золотых, серебряных и медных сплавов в изделиях Бородинского клада // Бородинский клад героической эпохи бронзового века. Естественнонаучный и исторический контекст / Отв. ред. Н. И. Шишлина. М.: ГИМ. С. 76-114. (Труды ГИМ; вып. 211.)

- Черных Е. Н., 1965. Результаты изучения химического состава метала БессаРАбского клада // РА. № 1. 270-272.

- Черных Е. Н., 1970. Древнейшая металлургия Урала и Поволжья. М.: Наука. 180 с. (МИА; № 172.)

- Черных Е. Н., 1978. Горное дело и металлургия в древнейшей Болгарии. София: Болгарская Академия наук. 387 с.

- Черных Е. Н., Кузьминых С. В., 1989. Древняя металлургия Северной Евразии (cейминско-турбинский феномен). М.: Наука. 319 с.

- Штерн Э. Р., 1914. Бессарабская находка древностей 1912 года // Материалы по археологии России. № 34: Доклады, читанные на Лондонском международном конгрессе в марте 1913 г. Пг.: Тип. Гл. Упр. Уделов. С. 1-14.