Изучение сортов овощной вигны при интродукции в Приморском крае

Автор: Чебукин П.А., Бурляева М.О.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 4 (33), 2016 года.

Бесплатный доступ

Овощные сорта Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis (L.) Verdc. издавна привлекают к себе внимание селекционеров многими ценными свойствами, разнообразием форм и особенно длинными спаржевыми бобами. По климатическим условиям юг Дальнего Востока благоприятен для возделывания вигны. Интродукция этого вида расширит ассортимент культур, выращиваемых на данной территории. Цель работы: изучить современные и староместные образцы овощной вигны в условиях открытого грунта в Приморском крае и выделить исходный материал, пригодный для возделывания в данном регионе. Полевые эксперименты проводили в 2012-2015 годах на Дальневосточной опытной станции ВИР (г. Владивосток). Исследовали 40 образцов разных периодов селекции из коллекции ВИР. Местные сорта, поступившие в коллекцию в 1920-1930 годах, сорта селекции 1950-1980 годов, современные сорта, созданные после 2010 года, достоверно различались по своим морфометрическим параметрам (длине и ширине листа, длине боба, массе боба, продуктивности семян с растения, длине периодов всходы-налив бобов и всходы-начало созревания). Продуктивность зеленых бобов у образцов зависела от различных морфобиологических признаков: у сортов 1950-1980-х годов селекции она коррелировала с продуктивностью семян и числом бобов на растении, у современных сортов была связана с длиной и шириной боба и длительностью вегетационного периода. Сорта 1950-1980-х годов выделялись относительно дружным созреванием и раннеспелостью, сбалансированностью числа бобов на растении и семенной продуктивности. Современные сорта по урожайности плодов и длинноплодности, длительности периода сбора бобов существенно превышали образцы, предшествующих лет селекции. Староместные сорта отличались огромным генетическим разнообразием и интересны, как источники ценных признаков. В результате выделены сорта пригодные для культивирования на юге Приморского края с учетом различных требований потребителей. Для приусадебных хозяйств - сорта Yin Jiang Yi Hao, Zi San Chi, Zi San Chi, Yu Yan San Chi Lv, Xue Long Yi Hao, Zao Chun, Xin Jang, Zao Chun Jiang Dou, для более крупных производителей (выращивающих продукцию для консервирования и заморозки) - образцы к-818 и к-797 из Китая, с. Tan Kim из Вьетнама.

Спаржевая вигна, коллекция, изменчивость хозяйственно-ценных признаков, селекция, исходный материал, интродукция

Короткий адрес: https://sciup.org/140205181

IDR: 140205181 | УДК: 635.654.3:631.529

Текст научной статьи Изучение сортов овощной вигны при интродукции в Приморском крае

(L.) Verdc.) семейства Fabaceae – овощ- ная культура, играющая важную роль в мировом сельском хозяйстве и в питании человека. Ареал ее возделывания охватывает страны Африки, Азии, Южной Америки, южной Европы и Соединенные Штаты Америки. Это теплолюбивая культура, хорошо перенося- щая засуху и чрезвычайно адаптированная к различным типам почвы [1, 2]. Выращивание коровьего гороха позволяет обеспечить население недорогим белком доступным в нескольких съедобных формах, таких как нежные зеленые побеги и листья, незрелые бобы, зеленые и сухие семена. Во многих странах Европы (Португалия, Испания, Италия, Болгария) вигна культивируется на семена и зеленую лопатку. Этот вид также ценится как корм для животных (сено, силос или пастбища) и сидераты. Следует отметить, что вигну очень часто принимают за фасоль, поэтому невозможно привести точные данные по площадям ее возделывания и производству. В данных ФАО дана оценка мирового производства только по семенам вигны, в них указывается, что в 2013 году на 11 млн га было собрано 5,7 млн тонн коровьего гороха [3].

В настоящее время в мире наряду с современными сортами по-прежнему выращивают староместные сорта. Последние особенно популярны на фермах и в небольших частных хозяйствах [4]. Среди этих сортов встречается наибольшее генетическое разнообразие форм вида. Многие из них могут быть полезны для создания новых высокоурожайных сортов с лучшей адаптацией к биотическим и абиотическим стресс-факторам, определенным эколого-географическим условиям и др.

В нашей стране наибольшую популярность и известность эта культура приобрела благодаря своим бобам, достигающим в длину 1 м и в отличие от овощной фасоли не содержащим волокна и пергаментного слоя в зеленых лопатках. Ее успешно возделывают в овощеводческих хозяйствах и на приусадебных участках в открытом грунте в южных регионах России (Краснодарском крае, Ростовской обл., в Прикаспийской низменности, на Алтае), а в условиях теплиц – даже в Сибири [5, 6]. Положительные результаты были получены при интродукции коровьего гороха в Приморском крае [7].

В последние годы сильно возрос интерес к этой культуре среди селекционеров и садоводов-любителей Дальнего Востока. Возникла необходимость в сортах, подходящих для возделывания в данном регионе, сочетающих стабильную и высокую продуктивность плодов (зеленых бобов) и отвечающих различным требованиям потребителей. В связи с этим нами была начата работа по выявлению сортов пригодных для выращивания в Приморском крае. Учитывая ценность современных и староместных сортов, для исследования были выбраны образцы вигны разных периодов селекции.

Основными задачами нашей работы были:

-

• сравнительное фенотипическое изучение современных и староместных сортов,

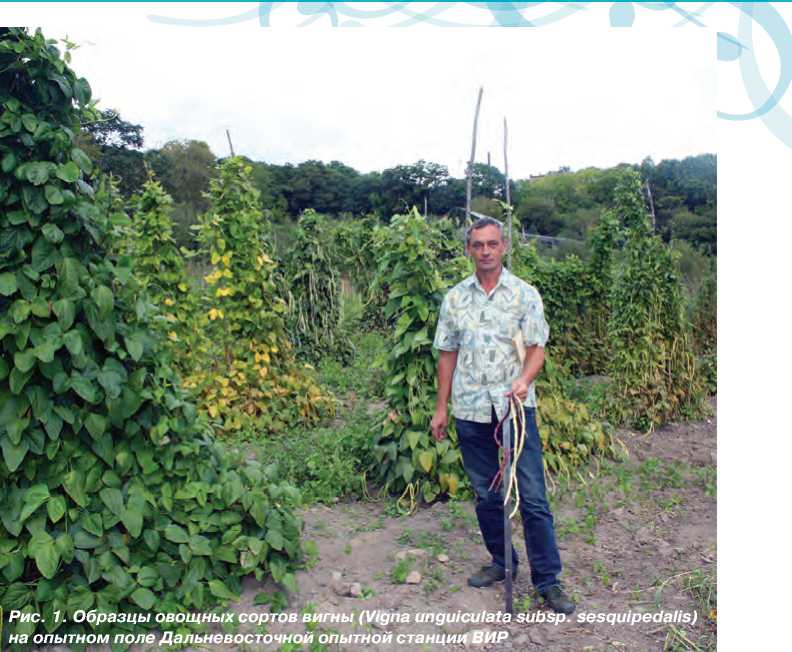

Рис. 1. Образцы овощных сортов вигны (Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis) на опытном поле Дальневосточной опытной станции ВИР

-

• выяснение направлений изменений морфологических признаков и элементов структуры продуктивности зеленых бобов, произошедших под влиянием селекции за последнее столетие,

-

• выявление закономерностей изменчивости комплекса хозяйственно ценных признаков и подбор исходного материала для селекции в Приморском крае.

Материалы и методы

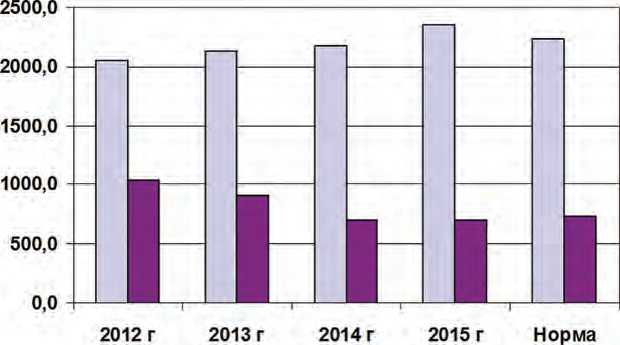

Изучение овощной вигны проводили в 2012-2015 годах на юге Приморского края (г. Владивосток) на Дальневосточной опытной станции ВИР (рис. 1). Этот район характеризуется муссонным климатом, дерновоподзолистой, слабомощной почвой, с корнеобитаемым слоем, не превышающим 60 см. Погодные условия во время проведения опытов значительно менялись по годам (рис. 2), что позволило наиболее достоверно оценить их влияние на изменчивость изучаемых признаков. Анализировали метеорологические данные с использованием материалов сайтов: и [8, 9]

Для исследования были отобраны 40 средне- и скороспелых сортов из генетической коллекции ВИР. В выборку вошли сорта разных периодов селекции культуры. Большинство образцов имели китайское происхождение, несколько из США, Вьетнама и Казахстана. Образцы по годам поступления в коллекцию были условно разделены на три группы. В первую включили 13 сортов, привлеченные в коллекцию в период 1922-1929 годов. Эти образцы были собраны экспедициями: Н.И. Вавилова по Китайскому Туркестану (Синьцзян-Уйгурский автономный район – Китай, Уйгурский район – Казахстан) и В.В. Марковича по Шанхаю, присланы Д.Н. Бородиным из США (Калифорния) и А.Д. Воейковым с экспериментального опытного поля «Эхо» (Маньчжурия – Китай). Во вторую группу вошли 9 образцов, привезенные экспедициями ВИР 1956-1989 годов из Китая: из провинций Шаньдун, Хэбей (Н.Р. Ивановым), Синьцзян (А.М. Горским), и из Вьетнама (Ю.Н. Козицким), а также переданные сотрудниками Министерства сельского хозяйства Китая. В третью – 18 сортов, поступившие в ВИР начиная с 2010 года. Современные сорта были собраны авторами статьи в экспедициях по Китаю (провинция Хэйлунцзян) и подарены Ц. Чжан (директор Хэйлунцзянского центра по научно-техническому сотрудничеству в области сельского хозяйства между Россией и Китаем).

Исследования образцов осуществляли в условиях открытого грунта в соответствии с «Методическими указаниями по изучению коллекции зерновых бобовых культур» [10]. Анализировали следующие морфологические и хозяйственно ценные признаки: продолжительность фаз вегетационного периода; тип роста; длину растения, среднего междоузлия, среднего листа и листочка, цветоноса; диаметр стебля; ширину среднего листа и листочка; длину, ширину и массу боба; число бобов на цветоносе и растении; число семян в бобе и на растение; массу 1000 семян; продуктивность и урожайность зеленых бобов («лопаток») и семян, устойчивость к болезням и др. Статистические расчеты (min, max, mean, SD, коэффициент внутриклассовой корреляции η 2%), однофакторный и двухфакторный дисперсионные анализы, факторный анализ по методу главных компонент выполняли с использованием пакета программ Statistica 7 и Microsoft Excel 7.

□ Сумма активных температур, °C ■ Осадки, мм

Рис. 2. Сумма активных температур и количество осадков, выпавших за вегетационный период в 2012-2015 годов (по данным ,

Результаты исследований

В анализ было привлечено максимальное разнообразие форм вигны овощного использования (табл. 1, рис. 3). Исследовали сорта с прямостоячей, кустистой, лиановидной формой растения, с длиной стебля от 60 до 350 см. Листочки тройчатых листьев имели форму от яйцевидноромбовидной до узколанцетной. Длина их колебалась от 13 до 24 см. На соцветиях с длиной цветоноса от 4 до 46 см, формировалось 2-4 белых, желтоватых или фиолетовых цветка. Длина бобов варьировала от 20 до 92 см. Бобы отличались разнообразной формой (прямые, изогнутые, спирально-закрученные) и окраской (различные оттенки зеленого, белого, желтого, красного цвета). Масса одного боба менялась от 7 до 67 г, масса 1000 семян – от 100 до 160 г. Урожайность зеленых бобов варьировала от 42 до 815 г/м2. Некоторые сорта цвели в течение 30 суток и заканчивали свое вегетационное развитие, сформировав 30 г семян на растении. Для других был характерен длительный период цветения до 100 суток и более, такие образцы были более продуктивны (200-360 г). Два образца коровьего гороха (к-35, США; к-640, Китай) 20-х годов селекции оказались очень позднеспелыми. В течение нескольких лет они развивали огромную зеленую массу и только к концу сентября начинали завязывать бобы. Условия Приморского края были не пригодны для нормального развития этих растений.

Наши исследования показали значительную изменчивость морфологических и хозяйственно ценных признаков в зависимости от погодных условий. Кроме того, было обнаружено, что сорта разных периодов селекции различаются по своим морфобиологическим параметрам (табл. 1). По результатам однофакторного дисперсионного анализа достоверные различия между ними наблюдались по признакам: длина и ширина листа, длина среднего листочка, длина боба, масса боба, продуктивность семян с растения, длина периодов всходы-налив бобов и начало созревания (рис. 3). Коэффициент внутриклассовой корреляции ( η 2%) этих признаков соответственно составил: 46,3; 27,6; 49,7; 50, 8; 40,0; 30,1; 34,4; 56,7 %.

Параметры признаков длина растения, среднего междоузлия и цветоноса; диаметр стебля; ширина среднего листочка и боба; число бобов на цветоносе; число семян в бобе; масса 1000 семян; продуктивность и урожайность зеленых бобов («лопаток»), устойчивость к болезням значительно варьировали внутри каждой группы. Т.е. сорта в пределах различных периодов селекции по показателям вышеперечисленных признаков были неоднородны, и по границам их варьирования невозможно охарактеризовать ни одну из групп.

Сравнительное изучение длины фаз вегетации показало, что наиболее коротким периодом от всходов до налива бобов характеризуются сорта селекции 1950-1980 годов (рис. 3). Кроме того, они отличались от сортов других групп менее крупными листьями и бобами, средней продуктивностью семян. Современные сорта и образцы 1920-х годов имеют более длительный период до наступления

технической спелости бобов, выделяются большей длиной листьев и бобов. Следует отметить, что бобы с наибольшей массой и длиной были у современных китайских сортов. По семенной продуктивности наблюдалась обратная тенденция – ее снижение от стародавних сортов к современным. По-видимому, в 1950-1980 годах создавались скороспелые сорта, что в свою очередь привело к некоторому снижению показателей массы бобов и продуктивности семян. В настоящее время большее внимание уделяется селекции длинноплодных сортов вигны. Однако, увеличение продуктивности зеленых бобов, за счет удлинения бобов ведет к еще большему снижению семенной продуктивности.

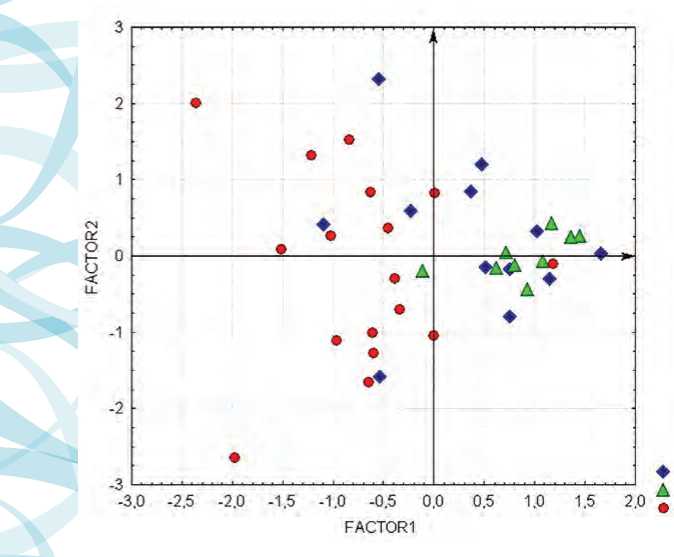

Для выявления закономерностей изменчивости и структуры связей комплекса хозяйственно ценных признаков у сортов вигны разных периодов селекции был проведен факторный анализ (по методу главных компонент). Компонентный анализ выявил 3 фактора, определяющих 48% общей дисперсии признаков. В первый (F1-27% дисперсии) из них входили: длина листа, листочка и боба, масса боба, ширина листочка, высота растения и длина междоузлия, ширина боба, и в отрицательной связи с вышеуказанными признаками – продуктивность семян и длительность периода посев-созревание. Анализ признаков первого фактора показал, что чем крупнее листья на растение, тем более длинные и широкие бобы оно формируют. Длина главного стебля растения зависит от размеров междоузлия. Семенная продуктивность наиболее высока у позднеспелых образцов. Этот фактор можно интерпретировать, как фактор способности растений к росту в длину. Во втором факторе (F2-13% дисперсии) с положительной корреляцией сгруппировались диаметр стебля, число ветвей на растение, длина черешка,

цветоноса и боба, ширина листочка и в отрицательной корреляции к ним число семян в бобе. Ведущими признаками в факторе, т.е. наиболее сильно влияющими на согласованные изменения остальных признаков были диаметр стебля и число ветвей на растение. Изучение группы признаков второго фактора выявило, что наибольшее число ветвей развивается у сортов с большим диаметром главного побега. С увеличением длины боба число семян в нем уменьшается. Следует отметить, что признак длина боба оказался трансгрессивным и был взаимосвязан, как с первым, так и со вторым фактором, т.е. зависел от согласованной изменчивости нескольких групп скоррелированных признаков. В третьем факторе (F3 – 8% дисперсии) объединились с положительной взаимосвязью признаки окраски цветков, стебля, черешков листьев, цветоносов, бобов. Также эти признаки были связаны невысокой, но значимой отрицательной корреляцией с семенной продуктивностью. Однако, основная часть изменчиво- сти признаков этого фактора была

1922-1929 ГГ

1956-1989 ГГ.

2010-2015 гг.

обусловлена интенсивностью проявления антоциана на растение.

Рассматривая распределение изученных образцов в системе двух первых факторов, можно заметить, что образцы со сходными признаками располагаются рядом (рис. 4). Довольно компактную группу образовали сорта 1950-80 годов селекции. На графике они заняли область, характеризующуюся коротким периодом до налива бобов, небольшими размерами листьев и листочков, узкими бобами, не превышающими в длину 23-60 см бобами, средними показателями: по числу ветвей на растение, длине и диаметру главного побега, массы боба и относительно высокой продуктивности семян.

Рис. 4. Распределение образцов в пространстве первых двух факторов.

Большинство сортов современной селекции расположились слева в зоне высокорослых растений с длинными листьями и листочками, с широкими и длинными бобами (45-92 см), невысокой продуктивностью семян. Максимальные длина растения (3,5 м) и диаметр стебля (2,0 см) были у сорта Yin Jang Yi Hao (Китай), бобы длиной 92 см с массой 67,0 г наблюдались у сорта Yu Yan San Chi Lv (Китай). Исключение составил один образец из Китая (сорт Si Ji Hong) – скороспелый, относительно низкорослый (до 85 см), с кустовой формой растения (на графике он находится среди образцов 1950-80 годов селекции). Наиболее разнообразны современные сорта были по второму фактору (Factor 2), т.е. по признакам: число ветвей на растение, диаметр стебля, ширина листочка, число семян в бобе. На рисунке они распределились в верхней и нижней части вдоль оси второго фактора.

Сорта селекции 1920-х годов оказались рассеянными по всему пространству графика, т.е. по своим морфологическим и хозяйственно ценным признакам они оказались самыми разнообразными. Причем ряд образцов был близок к группе образцов селекции 1960-80х годов, ряд – к современным сортам. По всей видимости, многие из них были использованы при создании сортов последующих периодов. Образцы этого периода селекции гетерогенны, среди них встречаются формы с уникальными сочетаниями признаков. Среди староместных сортов можно найти образцы: с повышенной ветвистостью (к291, к-642, к-797, к-864 из Китая); с высоким прикреплением нижних бобов (более 20 см) – к-141, к-450 из Китая и к-42 из США; с оптимальным сочетанием среднеспелости (47-54 суток до технической спело- сти бобов), средней длиной бобов (боб около 40 см) и высокой стабильной семенной продуктивности 350-500 г/м2 – к-192, к-413, к-632, к-642 из Китая, длинноплодности (к-42, к-141) и др.

Анализируя данные, можно заметить, что среди сортов, созданных в разные периоды селекции, существуют генотипы, представляющие интерес для селекционеров и растениеводов. Значение того или иного сорта определяется целями возделывания. Как источники ценных хозяйственных признаков и экзотических форм для селекции самыми привлекательными являются староместные сорта 1920 годов. Сорта 1950-1960 годов (среднеспелые, имеющие более менее одновременный налив бобов и созревание семян, неплохие показатели продуктивности, узкие бобы средней длины (около 40 см) лучше

выращивать, когда требуется сбор урожая в небольшой временной промежуток. Например, при заготовке спаржевых бобов для хранения в замороженном виде, для консервирования. В нашем изучении самыми скороспелыми из них были к-818 и к797 из Китая, к-1708 (сорта Tan Kim, Вьетнам), длина периода до технической спелости бобов у них варьировала от 42-54 суток. Данные сорта характеризовались также хорошими показателями по продуктивности семян, которая находилась в пределах 250-333 г/м2 (к-818), 170-399 г/м2 (к-1708), 177-385 г/м2 (к-797).

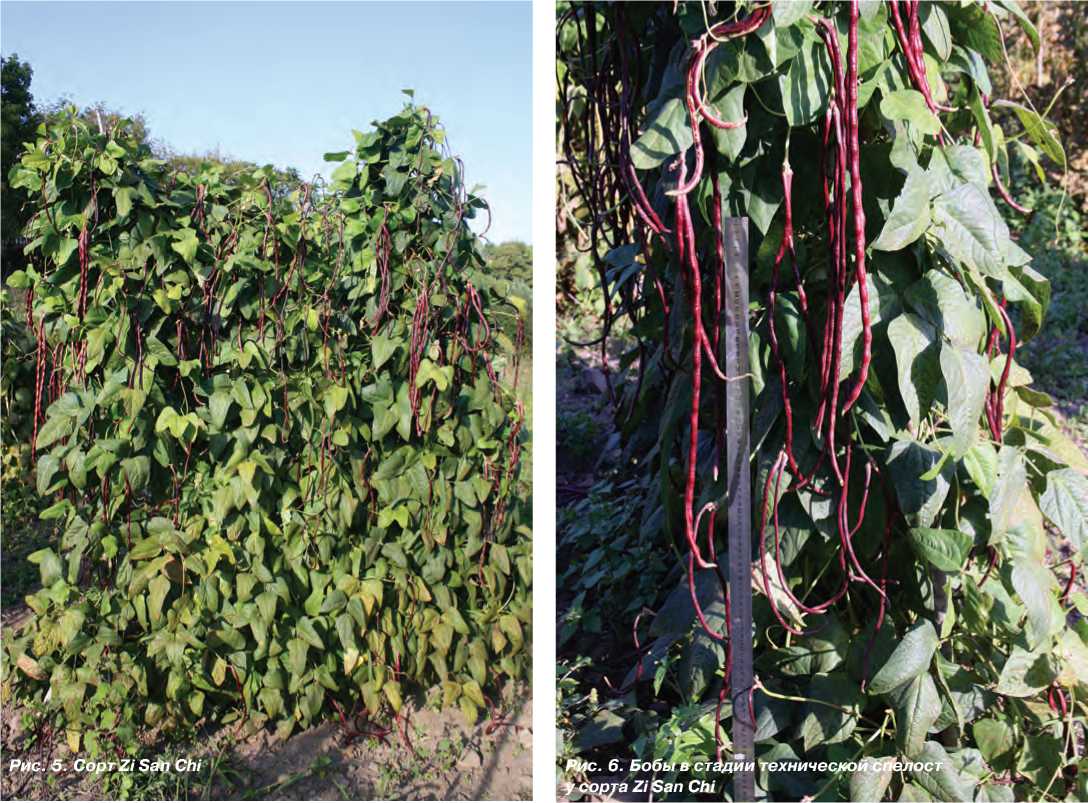

Для получения длинноплодных овощных бобов в течение всего вегетационного периода (начиная с августа и до начала октября) стоит остановить свой выбор на современных китайских сортах. Лучшими из них по комплексу признаков являются сорта Yin Jiang Yi Hao, Zi

San Chi. Сорт Yin Jiang Yi Hao формирует светло-зеленые бобы длиной 44-57 см, шириной 1,6-1,8 см, с массой 10 бобов в стадии технической спелости до 250 г. Сорт Zi San Chi имеет темно-вишневые, блестящие бобы длиной 48-57 см, шириной 0,91,2 см, с массой 10 бобов до 350 г (рис. 5, 6). Для производителей, не имеющих возможностей выращивать культуру на шпалерах, кольях и других технических приспособлениях для поддержания растений, можно рекомендовать среднеспелый кустовой сорт Si Ji Hong. Этот сорт имеет среднюю продуктивность, бобы длиной от 18 до 29 см, массу 10 бобов 130 г. Как источники длинноплодности и продуктивности овощных бобов наиболее ценными являются сорта: Yu Yan San Chi Lv (масса 10 бобов до 670 г, длина боба до 92 см), Xue Long Yi Hao (масса 10 бобов до 470 г, длина боба до 63 см) (рис. 7, 8), Zao Chun (масса 10 бобов до 435 г, длина боба до 83 см), Xin Jang (масса 10 бобов до 350 г, длина боба до 90 см), Zi San Chi (масса 10 бобов до 250 г, длина боба до 82 см). Как источник раннеспелости, длинноплодности и продуктивности Zao Chun Jiang Dou (масса 10 бобов до 320 г, длина боба до 80 см).

Обсуждение и выводы

Изучение морфологических и хозяйственно ценных признаков и их статистическая обработка при помощи дисперсионного и факторного анализов выявили сложные взаимосвязи между элементами продуктивности зеленых бобов и семян. Результаты этого исследования показали невозможность сочетания в одном генотипе максимальных показателей по длине боба и семенной продуктивности. При увеличении длины боба происходит естественное перераспределение пластических веществ между створками

BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS

бобов и семенами. Оно протекает не в пользу последних и ведет к увеличению числа несформированных семян. Аналогичная картина (отрицательная корреляция) наблюдается и между признаками число бобов на растении и масса боба (длина и ширина боба). Увеличение массы одного боба ведет к снижению числа бобов и семян на растении. Продуктивность зеленых бобов у разных образцов зависит от различных морфобиологических признаков. Для сортов 1950-80-х годов селекции характерна корреляция между продуктивностью семян и зеленых бобов, поэтому критерием отбора по продуктивности может служить признак число бобов на растении. Для современных сортов ключевыми при отборе по урожайности зеленых бобов являются признаки длина и ширина боба, длительность вегетационного периода. Значимые корреляции у сортов этой группы были обнаружены между признаками длина боба, длина и ширина листьев и листочков, междоузлия и растения. По-видимому, селекцию по признаку продуктивность зеленых бобов нужно вести в двух направлениях: либо на повышение числа бобов на растении, либо на увеличение массы боба (длина и ширина боба). Выбор направления будет определяться требованиями потребителей. Сорта последних лет селекции (Yin Jiang Yi Hao, Zi San Chi, Zi San Chi, Yu Yan San Chi Lv, Xue Long Yi Hao, Zao Chun, Xin Jang, Zao Chun Jiang Dou) привлекают к себе необычной формой плодов (длинно-плодностью) и возможностью длительного получения свежей продукции (зеленых бобов) с июля по октябрь. Они, несомненно, будут пользоваться популярностью у фермеров и дачников. Для более крупных производителей, выращивающих продукцию для консервирования и заморозки, окажутся интересными сорта середины прошлого века (к-818 и к-797 из Китая, сорт Tan Kim из Вьетнама). Так как для них характерны оптимальное сочетание продуктивности бобов и семян, среднеспелость, узкие бобы длиной до 40 см и относительно дружное созревание. Староместные сорта, обладающие огромным генетическим разнообразием, как источ- ники ценных признаков найдут применение в селекционных граммах, при создании новых тов.

свое

просор-

Таким образом, столетняя селекционная работа по повышению продуктивности спаржевой вигны привела к выраженным генетическим изменениям у сортов разных временных периодов. Сорта 1950-1980х годов выделяются сбалансированностью числа бобов на растении и семенной продуктивности, относительно дружным созреванием и раннеспелостью. Современные сорта по урожайности плодов и длинно-плодности, длительности периода сбора плодов существенно превышают образцы предшествующих лет селекции.

COMPARATIVELY STUDY OF VARIETIES OF VEGETABLE COWPEA OF DIFFERENT BREEDING PERIODS IN PRIMORIYE REGION

Chebukin P.А.1, Burliaeva М.О.2

1Federal State Budgetary Institution

'Federal Research Centre Vavilov’s All-Russian Institute of Plant Genetic Resources’,

2Federal State Budgetary Institution

‘Federal Research Centre ‘Vavilov’s All-Russian Institute of Plant Genetic Resources’, Department of Genetic Recourses of Grain Legume Crops

Список литературы Изучение сортов овощной вигны при интродукции в Приморском крае

- Singh B.B., Chambliss O.L., Sharma B. Recent advances in cowpea breeding./In: Singh B.B., Mohan Raj D.R., Dashiell K.E., Jackai L.E.N. (eds). Advances in Cowpea Research. Ibadan, Nigeria: Copublishing of IITA -JIRCAS, IITA, 1997. PP. 30-49.

- Boukar O., Bhattacharjee R., Fatokun C., Kumar P.L., Gueye B. Cowpea/In: Singh M., Upadhyaya H.D., Singh Bisht I. Genetic and Genomic Resources of Grain Legume Improvement. London: Elsevier, 2013. PP. 137-156.

- FAOSTAT. URL: http://faostat.fao.org/(дата обращения 12.11. 2015 г.)

- Stoilova T., Pereira G. Assessment of the genetic diversity in a germplasm collection of cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) using morphological traits//African Journal of Agricultural Research. 2013. V. 8. 2. PP. 208-215.

- Фотев Ю.В., Белоусова В.П. Изменчивость признаков сортообразцов вигны в Сибири//Овощи России. -2010. -№ 3 (9). -С. 32-36.

- Бурляева М.О., Гуркина М.В., Некрасов А.Ю., Тихонова Н.И. Вигна. Зерновые и овощные образцы, перспективные для возделывания в южных регионах европейской части Российской Федерации./Каталог Мировой коллекции ВИР. СПб., 2012. -Вып. 806. -26 c.

- Чебукин П.А., Бурляева М.О. Вигна -новая перспективная овощная культура для возделывания в ДВФО./Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию ГНУ Приморская ООС ВНИИО Россельхозакадемии «Современное состояние и перспективы инновационного развития овощеводства и картофелеводства» 12-13 августа 2013 г. Артем, 2013. -С.123-129.

- Погода и климат. 2004-2016. URL: http://www.pogodaiklimat.ru/(дата обращения 10.03.2016)

- Atlas-yakutia.ru. Россия 2007 -2016. URL: http://www.atlas-yakutia.ru/weather/climate_russia-III_agro.html (дата обращения 10.03.2016)

- Вишнякова М.А., Буравцева Т.В., Булынцев С.В., Бурляева М.О. и др. Методические указания. Коллекция мировых генетических ресурсов зерновых бобовых ВИР: пополнение, сохранение и изучение. С-Пб, 2010. -142 с.