Изучение средневековой городской усадьбы с применением географических информационных систем (по материалам раскопа Посольский-2006)

Автор: Петров М.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы пятого круглого стола "Археология и геоинформатика" (Москва, 14-15 апреля 2010 г.)

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

Долгое время археологические исследования средневековых русских городов с анаэробными культурными слоями обеспечивали информационный потенциал для комплексного исследования средневековых городских домохозяйств. Однако такое исследование ограничивается традиционным полевым методом, основанным на искусственных горизонтальных слоях и предполагаемыми конструктивными фазами. Вот почему главная сложность сложных исследований средневекового городского домохозяйства заключается в корреляции между слоями и фазами в каждой археологической траншеи. В статье представлены некоторые методы получения такой корреляции с применением ГИС-технологий, проверенных во время раскопок Посольского-2006. Пространственное распределение массового материала дает возможность начать сбор данных о конкретных следах повседневной жизни в средневековом городском доме. В целом, использование ГИС-технологий для исследования средневекового городского хозяйства имеет значительный исследовательский потенциал. Очень необходима адаптация методов пространственного анализа для различных типов археологических объектов.

Геоинформационные системы, пространственный анализ, средневековая городская усадьба, великий новгород

Короткий адрес: https://sciup.org/14328464

IDR: 14328464

Текст научной статьи Изучение средневековой городской усадьбы с применением географических информационных систем (по материалам раскопа Посольский-2006)

Многолетние археологические исследования средневековых русских городов с анаэробным культурным слоем создают значительный информационный потенциал для комплексного изучения средневековой усадьбы во всей полноте объекта: сооружения, индивидуальные находки и массовый материал. Однако изучение усадебных комплексов затруднено реалиями полевой практики, при которой стратиграфия и находки привязываются к строго горизонтальным пластам, а остатки сооружений объединяются в строительные ярусы. Согласование пластов и ярусов, т. е. фактически выявление вещевого комплекса усадьбы, предстает важной исследовательской задачей. Методика подобного исследования разработана и опробована на материалах раскопа Посольский-2006.

Раскоп Посольский-2006 располагался в южной части Славенского конца средневекового Новгорода. Общая мощность культурного слоя на этом участке достигала 400 см, мощность средневековых напластований – около 200 см. Исследованные культурные отложения датируются XII – началом XIII в. Площадь раскопа составила 60 м 2 , на этой территории изучены остатки Киро-Ивановской улицы (9 ярусов) и остатки 20 сооружений. Вещевая коллекция раскопа насчитывает 847 индивидуальных находок и около 14 000 единиц массового материала (фрагментов керамики, костей, кожи).

Изучение проблемы формирования яруса показало, что термин «ярус» может быть использован для «естественных», существовавших в прошлом, объектов (уличных мостовых, усадеб, внутриусадебных выгородок), но не для искусственных образований, таких как границы раскопа, которые диктуются спецификой проведения исследовательских работ. Характерной особенностью этих объектов предстает обособленность их стратиграфии: отложение культурного слоя в каждом из объектов обычно происходит вне зависимости от соседних. В качестве общего определения подобных объектов был предложен термин «стратиграфически обособленное пространство» (СОП) ( Петров , 2008. С. 113). В рамках таких пространств нарастание культурного слоя может происходить разными темпами, что предполагает формирование дневных поверхностей на разном уровне. Эта особенность предполагает необходимость выделения строительных ярусов для отдельных СОП и последующее объединение синхронных ярусов в горизонты – своеобразные срезы одновременного существования объектов, выявленных на территории раскопа.

Ярус выявляется в результате анализа данных усадебной застройки и стратиграфии СОП. При этом стратиграфия в значительной степени определяет относительную хронологию, а усадебная застройка позволяет получить абсолютные датировки яруса. На раскопе Посольский-2006 было выявлено 4 СОП: уличная территория, территории восточной и западной усадеб (единые до опре- деленного момента), внутриусадебная выгородка на западной усадьбе. Анализ взаиморасположения построек и прослоек позволил сформировать подробную схему развития усадебной застройки (Петров, 2009. С. 405) и более общую схему соответствия ярусов и горизонтов (рис. 1). Необходимо отметить асинхронность изменений усадебной застройки и конструкций мостовой.

|

М-1 |

В-6 |

3-5 |

З’-б |

Горизонт V нач. 90-х гг. XII в. — нач. XIII в. |

|

М-2 М-3 |

В-5 В-4 |

|||

|

3-4 |

3’-5 |

Горизонт IV сер. 70-х - нач. 90-х гг. ХП в. |

||

|

М-4 М-5 М-6 |

||||

|

В-3 |

3-3 |

3'-4 З’-З |

Горизонт III сер. 40-х — сер. 70-х гг. XII в. |

|

|

М-7 М-8 |

||||

|

М-9 |

ВЗ-2 |

3’-2 |

Горизонт II сер. 30-х - сер. 40-х гг. ХП в. |

|

|

ВЗ-1 |

3’-1 |

Горизонт I 10-е - сер. 30-х гг. XI1 в. |

||

Рис. 1. Посольский-2006. Схема соответствия ярусов и горизонтов. Жирные линии указывают границы горизонтов

Следующий этап исследований опирался на два исходных допущения: для каждого яруса можно определить поверхности возникновения и разрушения; поверхность разрушения более раннего яруса является поверхностью возникновения следующего. Учитывая эти допущения, задача согласования пластов и ярусов может быть решена при помощи инструментария географических информационных систем. Необходимо построить модели поверхностей для каждого яруса, а затем рассечь их плоскостями, соответствующими границам каждого пласта. Соответственно, все пласты (и объекты, заключенные в их рамках), расположенные выше межъярусной границы, будут относиться к более позднему ярусу, а ниже – к более раннему.

Значительная дробность небольшой территории раскопа создавала определенные сложности для исследования: было необходимо построить модели 19 поверхностей. Для построения модели использовались отметки глубины залегания объектов, «описывающих» дневную поверхность, – сооружений и прослоек. Каждая отметка подвергается критическому анализу на предмет воз- можности ее использования в качестве точки для моделирования поверхности: универсальных рецептов не существует (Петров, 2009. С. 407–409).

После построения всех поверхностей и определения пластов, в которых каждая из них залегает в определенном квадрате, была получена традиционная таблица, которая для каждого квадрата показывает ярус/ярусы, расположенные в границах пласта ( Гайдуков , 1992. С. 112–115; Петров , 2009. С. 407–409). Подобная таблица не всегда позволяет определить принадлежность находки к конкретному ярусу: разброс может достигать 2–3 ярусов.

Однако ГИС-технологии позволяют привязать к определенному ярусу каждую находку. Необходимым условием является наличие базы данных по находкам с территории раскопа, где присутствуют координаты находки в пространстве. Нанесенные на полевой чертеж находки характеризуются точными горизонтальными координатами, однако вертикальная координата (глубина залегания) в полевой практике может фиксироваться либо абсолютным значением, либо диапазоном значений (границы пласта).

Для находок с абсолютной отметкой залегания привязка к ярусу происходит автоматически: залегание ниже поверхности разрушения яруса предполагает принадлежность к этому ярусу; залегание выше поверхности разрушения – принадлежность к более позднему ярусу. Процедура привязки к ярусу находки с диапазоном значений глубины залегания осложнена размытостью данных: необходимо изучить положение каждой находки относительно межъярусной поверхности. Если поверхность яруса проходит внутри пласта, в котором обнаружена находка, то предмет может быть отнесен к обоим ярусам. Для таких находок вводится понятие размытой принадлежности к ярусу. Находки из ям по возможности связываются с определенным ярусом. Находки из областей с переотложенным культурным слоем выделяются в отдельные группы.

В условиях анаэробного культурного слоя перемещение находок внутри слоя может быть довольно велико по причине педотурбаций и иных антропогенных вмешательств ( Волков , 2005. С. 146); отражения в стратиграфии процессы перемешивания могут не получать. В связи с этим необходимо заметить, что абсолютная отметка залегания находки может не соответствовать истинной глубине ее выпадения. В то же время «размытая принадлежность» находок может «сглаживать» погрешность перемещения находок в результате перемешивания слоев.

Подобное соотнесение проводится для каждой находки раскопа, а принадлежность к определенному ярусу заносится во вновь образованное поле базы данных.

Массовый материал (фрагменты керамики, костей, обрывки и обрезки кожи) крайне редко привлекается для анализа в целом. Основную причину следует видеть в сложности распределения материала как между ярусами (в вертикальной плоскости), так и между различными усадьбами, если межусадебная граница была выявлена уже позже начала отбора массового материала. Если предположить, что массовый материал равномерно распределен в толще пласта, то можно высчитать процентную долю, приходящуюся на каждый ярус.

Практически все индивидуальные находки, за исключением находок из отвала и траншей, получили довольно точные привязки к ярусу. Из 847 находок 149 предметов не были привязаны к ярусу (в основном из отвала и траншей), 202 предмета «размытой принадлежности» и 496 находок получили привязку к единичному ярусу. Для находок «размытой принадлежности» была рассчитана вероятность отношения к тому или иному ярусу на основании объема, занимаемого определенным ярусом в квадрате нахождения. Также было произведено по-ярусное деление массового материала. В результате был получен определенный набор исходных данных для последующего анализа усадебных комплексов.

Каждый усадебный комплекс может быть описан качественной, количественной и пространственной характеристиками. Качественный анализ предполагает изучение качественного состава застройки (жилая, вспомогательная, производственная) и вещевой коллекции (категории предметов, функциональные группы и т. п.). Количественный анализ позволяет сравнивать количества предметов на разных усадьбах и ярусах. Пространственный анализ направлен на исследование пространственных характеристик комплекса: расположение построек и находок, взаимосвязь между отдельными категориями находок и постройками, выявление областей концентрации различных категорий находок.

Приходится констатировать крайнюю неразработанность этого направления в историографии. В немногочисленных работах, посвященных характеристикам средневековых городских усадеб, чаще всего затрагиваются вопросы застройки или отдельных вещевых комплексов. Причину следует видеть в непростой процедуре согласования пластов и ярусов, а также в неразработанности количественных и пространственных аналитических методов для микроуровня исследования (в рамках одного раскопа или памятника).

Для исследования можно очертить следующий круг задач: максимально возможное выяснение характеристик усадебного комплекса; выявление потенциальных закономерностей застройки, их хронологических и территориальных особенностей; уточнение назначения сооружений путем выявления ядер концентрации артефактов; выявление особенностей отложения различных категорий предметов в сооружения; накопление достаточного количества информации для выявления дополнительных признаков ремесленной деятельности на усадьбах; получение дополнительной информации и аргументов для социальной и имущественной характеристики усадьбы. Необходимо отметить, что различные показатели могут характеризовать усадьбу как обособленно (например, пространственное распределение находок), так и в сравнении с другими комплексами (например, объем отложившегося культурного слоя или средняя плотность находок).

В этой статье рассматриваются первичные результаты исследований усадеб раскопа Посольский-2006, поскольку аналитические методики, заимствованные из других дисциплин, находятся в стадии адаптации и проверки.

Выделение значительного количества СОП в границах раскопа Посоль-ский-2006 предоставляет возможность их раздельного анализа, однако внутри-усадебная выгородка рассматривается как часть усадебного комплекса. До-ярусные отложения, территория единой усадьбы (ярусы ВЗ-1 и ВЗ-2), а также территория мостовой, дают достаточное количество материалов для анализа, хотя неполнота раскопанной территории усадьбы накладывает определенные ограничения. Горизонты III–V значительно повреждены поздним вторжением: практически вся южная часть раскопа занята дренажной системой рубежа XIX– XX вв., индивидуальные находки из этой области выделены в отдельную группу и не учитываются при анализе.

Количественные характеристики: средняя плотность находок. Построенные модели межъярусных поверхностей позволяют рассчитать объем смоделированного яруса, т. е. пространство, заключенное между двумя поверхностями, для каждого СОП. Опираясь на эти данные, можно рассчитать среднюю плотность находок (как индивидуальных, так и массовых) в СОП (табл. 1), а также для хронологических горизонтов усадебной застройки (табл. 2). Нижний порог для находок «размытой принадлежности» задан произвольно и составляет 60%.

Изучение полученных данных позволяет сделать некоторые наблюдения, характеризующие комплексы в целом. Наиболее значительные различия показателей средней плотности находок для доярусных отложений и горизонтов I–II могут быть объяснены разным характером деятельности, который определял выпадение находок в культурный слой. Для доярусных отложений (вероятно, рубеж XI–XII вв.) характерна малая хозяйственная активность; происходит случайное выпадение находок: плотность как индивидуальных, так и массовых находок минимальна. Горизонт I (10-е – сер. 30-х гг. XII в.) характеризуется отсутствием застройки на исследованной территории, но хозяйственная деятельность ведется неподалеку, на что указывает резкое увеличение массового материала. Появление застройки в горизонте II вызывает увеличение выпадения индивидуальных находок в слой (утрата, поломка, порча и т. п.), но фон массового материала остается прежним.

Изменения показателей в горизонтах III–V объясняются нарушениями целостности слоя. Плотность находок на уровне расположения дренажной системы сокращается. Последующее (в горизонтах IV и V) увеличение количества массового материала, вероятно, также отражает процессы перемешивания слоев. Сокращение плотности изделий из органики может быть объяснено их разложением в результате аэрации культурного слоя.

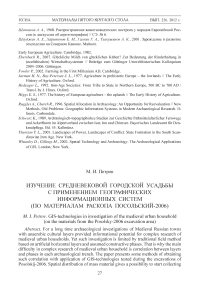

Вопросы хронологии. Распределение массовых категорий находок (шиферных пряслиц и стеклянных браслетов) является довольно надежным хронологическим индикатором. Возможность проверить закономерности распределения этих находок в хорошо датируемых слоях необходима для последующего применения на памятниках с широкими или отсутствующими абсолютными датировками. Согласно многолетним исследованиям, пик распространения шиферных пряслиц приходится на 40–60-е гг. XII в. ( Колчин , 1982. С. 174), а пик распространения стеклянных браслетов – на 40–50-е гг. XIII в. ( Там же . С. 158, 159; Щапова , 1969. С. 102–107).

Обычно графики распределения стеклянных браслетов и шиферных пряслиц строятся по пластам. Однако при небольших площадях, малом количестве находок и дробном членении территории эти данные могут вводить в заблуждение: на графике (рис. 2, 1 ) отсутствуют пики и, более того, присутствуют пробелы, что может быть отражением малой площади работ и мощности пласта (10 см). Очевидно, что график распределения по горизонтам более плотно размещает находки и сглаживает шум, образованный локальными стратиграфическими условиями (рис. 2, 2 ): характер распределения находок вполне укладывается в традиционную схему.

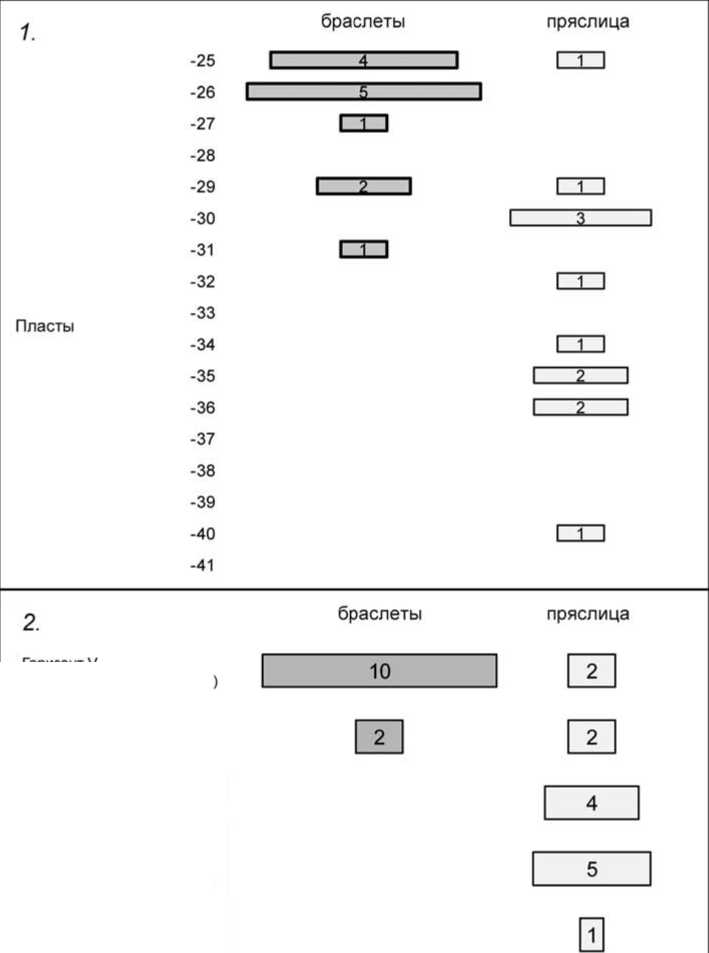

Массовый материал. По результатам вычислений были построены картограммы распределений массового материала на территории раскопа. Рассчитанное значение присваивалось точке, расположенной в центре квадрата (2 × 2 м),

Таблица 1. Посольский-2006. Стратиграфически обособленные пространства.

Плотность находок

|

Ч cd S & О 5 s Ж m о о о cd s |

1 |

о 3 4 к |

S |

S |

S |

Ч |

ч |

ч |

°\ |

^ |

^ |

"Ч |

о" |

о |

S' |

<ч |

ч |

ч |

о" |

||||

|

о № 3 s 8 |

S |

о |

^ |

о |

|

ч |

S' |

о^ |

'Ч |

сч |

о" |

ч |

Ч |

S' |

<ч |

о" |

^ч^ |

сю |

S |

Оп |

|||

|

g |

О а с |

S |

о |

ч |

ГЧ |

о |

ч |

■d; |

я |

5 |

о |

S |

ч |

S |

ч |

ГЧ |

ГЧ |

ч |

о^ |

m |

|||

|

о № 3 а а 8 |

^ |

3 |

я |

о |

ч |

'Ч |

СЧ |

°ч |

°ч |

о |

о |

ч |

m |

S |

S |

ч |

3 |

||||||

|

Св И s ce й |

О а с |

S |

6 |

о |

Ч |

^ч |

<ч |

ГЧ |

со |

S |

^ч |

о |

о |

S |

<ч |

Я |

ч |

ч |

Ч |

ч |

|||

|

о № 3 а 1 |

$ |

о |

ч |

S |

ч |

ч |

m |

m |

S |

о |

^ч. |

о |

m |

ч |

ч |

ч |

S |

S |

ч |

со |

S |

||

|

и К |

о а § |

S' |

оо" |

S |

ч |

ч |

^ |

■d; |

о |

§ |

S |

S |

сч |

ч |

^ч. |

ч |

ч |

о^ |

ч |

ч |

|||

|

о № У 8 1 |

гч |

гч |

со |

||||||||||||||||||||

|

2 g S tO я VO О & |

S |

ч |

<4 |

ч |

о" |

СЧ |

о" |

ч |

in |

о_ |

|||||||||||||

|

S £ 22 ° U s и о ^ m cd h CL О 4 0 0 S о cd H d VO н Л О О н о О c |

а о

а |

2 ts св а о о 2 |

1 ts св а о 3 |

1 ts св а о 3 |

1 ts св а о 3 |

2 ts а о о 2 |

ts ей И 5 о m |

+ ts ей И 5 о m |

ts & m |

ts ^ m |

ts S ^ m |

ts m |

ts еУ Ю ч И |

ts св Ю ч св а И |

ts св Ю ч св а S о m |

ts св Ю ч св а а о о m |

ts св ю ч св а о о m |

ts св Ю ч св а а о о m |

ts св ю ч св а 5 |

ts св Ю ч св а |

л ts св Ю св |

||

Таблица 2. Посольский-2006. Хронологические горизонты. Плотность находок

На территории мостовой явных скоплений массового материала не выявлено, что может быть объяснено несколькими причинами: изначальной переме-шанностью слоев при заполнении конструкций мостовой; постоянным перемещением фрагментов; поддержанием мостовой в чистоте и отсутствием потенциальных областей отложения.

Усадебная территория дает иную картину: даже на небольшой площади довольно четко читаются скопления и области малой концентрации массового материала. Обращает на себя внимание расположение скоплений всех категорий массового материала в кв. 9 яруса ВЗ-2 (рис. 3). Это скопление соотносится с выводом С. Д. Захарова о концентрации категорий массового материала в зоне сооружений (Археология… 2007. С. 99, 100), несмотря на использованную на Посольском-2006 более грубую методику сбора материала.

Также необходимо отметить наличие областей с малыми (или меньшими на фоне соседних) количествами массового материала в кв. 5 и 14. Подобные области, вероятно, могли располагаться в местах, подвергавшихся либо уборке, либо активному перемещению предметов на поверхности: входам в помещения или районам активного передвижения внутри усадьбы. Это соображение подтверждается возможным расположением входа в сооружение ПС-17, предположительно маркированного обрубком бревна у восточной стены (кв. 5), и прохода к внутриусадебной выгородке, маркированной вымосткой в кв. 12–14 и разрывом в частоколе.

Полученные наблюдения о пространственном распределении массового материала позволяют начать накопление данных о специфике повседневной жизни средневековой городской усадьбы.

В целом использование ГИС-технологий для изучения средневековой городской усадьбы содержит значительный потенциал для исследований. Наиболее актуальной задачей на настоящий момент предстает адаптация методов пространственного исследования (или разработка новых методов) и апробация этих техник на различных типах памятников.

Горизонту

(нам 90-х XII в. — нач. XIII в.)

Горизонт IV

(сер. 70-х - нач. 90-х XII в.)

Горизонт II

(сер. 30-х - сер 40-х XII в.)

Горизонт I

(10-е-сер. 30-хXII в.)

Горизонт III

(сер. 40-х - сер. 70-х XII в.)

Рис. 2. Посольский-2006. Распределение шиферных пряслиц и стеклянных браслетов по пластам (мощностью 10 см); 2 – по хронологическим горизонтам

Рис. 3. Посольский-2006. Ярус ВЗ-2 (горизонт II). Картограммы массового материала 1 – керамика; 2 – кость; 3 – кожа

Список литературы Изучение средневековой городской усадьбы с применением географических информационных систем (по материалам раскопа Посольский-2006)

- Археология севернорусской деревни X-XIII веков. М., 2007. Т. 1: Поселения и могильники.

- Волков И. В., 2005. Амфоры Новгорода: хронология и распределение в слое//Новгород и Новгородская земля: История и археология. Великий Новгород. Вып. 19.

- Гайдуков П. Г., 1992. Славенский конец средневекового Новгорода. Нутный раскоп. М.

- Колчин Б. А., 1982. Хронология новгородских древностей//Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. М.

- Петров М. И., 2008. К вопросу о формировании яруса//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Великий Новгород. Вып. 22.

- Петров М. И., 2009. Постройки и находки: формирование усадебных комплексов//Хорошие дни: Памяти А. С. Хорошева. Великий Новгород; СПб.; М.

- Щапова Ю. Л., 1969. Стеклянные браслеты и датирование городского культурного слоя//СА. № 4.