Изучение влияния железа на сорбцию 60Со песчаными грунтами

Автор: Харитонова Е.В., Санжаров А.И., Санжарова Н.И.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3-4 т.15, 2006 года.

Бесплатный доступ

В результате проведенных лабораторных исследований изучены закономерности влияния железа на сорбцию 60Со песчаными грунтами. Выявлено, что содержание подвижного Fe в различных песчаных фракциях находится в прямой зависимости от их дисперсности. Максимальное содержание подвижного Fe отмечается в мелкой песчаной фракции. Сорбция 60Со песчаными грунтами снижается при различной концентрации железа в грунтовых водах. Наиболее интенсивно снижение сорбции происходит с увеличением концентрации железа до 0,5 мг/л - на 4-10 %. Дальнейшее увеличение концентрации железа в воде до 1 мг/л практически не приводит к дальнейшему снижению сорбции радионуклида. Увеличение концентрации железа в воде до 0,05 мг/л (что, примерно, соответствует концентрации железа в природной воде) приводит к незначительному снижению сорбции радионуклида - на 1,0-3,8 %.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169912

IDR: 170169912

Текст научной статьи Изучение влияния железа на сорбцию 60Со песчаными грунтами

ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии Российской академии сельскохозяйственных наук, Обнинск

В результате проведенных лабораторных исследований изучены закономерности влияния железа на сорбцию 60Со песчаными грунтами. Выявлено, что содержание подвижного Fe в различных песчаных фракциях находится в прямой зависимости от их дисперсности. Максимальное содержание подвижного Fe отмечается в мелкой песчаной фракции. Сорбция 60Со песчаными грунтами снижается при различной концентрации железа в грунтовых водах. Наиболее интенсивно снижение сорбции происходит с увеличением концентрации железа до 0,5 мг/л – на 4-10 %. Дальнейшее увеличение концентрации железа в воде до 1 мг/л практически не приводит к дальнейшему снижению сорбции радионуклида. Увеличение концентрации железа в воде до 0,05 мг/л (что, примерно, соответствует концентрации железа в природной воде) приводит к незначительному снижению сорбции радионуклида – на 1,0-3,8 %.

Развитие атомной промышленности и энергетики определяет возможность поступления в окружающую среду радионуклидов, образующихся в процессе функционирования предприятия ядерно-топливного цикла, в частности атомных электростанций. В составе выбросов и сбросов АЭС находится широкий спектр продуктов деления.

Нештатные ситуации на АЭС могут привести к формированию локальных очагов радиоактивного загрязнения окружающей среды в результате утечки радиоактивных веществ из хранилища жидких отходов. По величине объемной активности жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) относятся к среднеактивным отходам. При эксплуатации энергоблоков АЭС активность ЖРО обусловлена продуктами деления с преобладанием 137Cs и радионуклидами наведенной активности, основным из которых является 60Со. Соотношение объемных активностей 137Cs и 60Со варьирует в зависимости от срока хранения отходов в пределах от 1 до 20.

В результате сорбции грунтами 137Cs преимущественно локализуется под и вблизи хранилища, а 60Со, находясь в растворе в виде анионного комплекса с трилоном Б, проникает до водоупорного слоя и мигрирует с грунтовыми водами. Миграция 60Со была установлена на Нововоронежской АЭС [9], в Канаде и США [15, 16].

Для количественной оценки степени и скорости миграции 60Со в различных компонентах окружающей среды важное значение имеет установление механизмов и факторов, определяющих его поведение. Миграция 60Со в грунтовых и поверхностных водах, почвах и грунтах подчиняется сложным закономерностям, так как природные объекты являются многокомпонентными системами, которые характеризуются разнообразием условий окисления-восстановления, емкостью и составом поглотительного комплекса и т.п., что приводит к образованию различных физико-химических форм нахождения радионуклида. Количественное соотношение форм 60Со находится в прямой зависимости от геохимических условий среды и процессов протекающих в них.

Среди возможных факторов, определяющих различную миграционную подвижность радионуклида, были выделены следующие: различные сорбционные свойства грунтов в зоне миграции [11, 12], кислотность компонентов природной среды, наличие комплексообразователя [5, 14-16], содержание макроэлементов (Fe, Al, Mn и стабильного кобальта) [13].

Подвижность кобальта в грунтах и почвах в значительной степени обусловлена конкурентными взаимоотношениями с химическими аналогами, в первую очередь с железом. Для стабильных элементов установлено, что между содержанием Fe и Со в генетических горизонтах почв существует прямая зависимость [1, 10]. Железо – один из распространенных в природе элементов. Содержание его в почвах и грунтах колеблется от 1 до 25 %. Железо присутствует в окружающей среде в виде Fe3+ и Fe2+, что обусловлено условиями окисления: в аэробных условиях оно трехвалентно, а анаэробных – двухвалентно [2]. Концентрация железа в почвах и почвенно-грунтовых водах определяется состоянием железа, которое может присутствовать в форме акво- и гидроксокомплексов, а так же в форме комплексных соединений с органическими и неорганическими лигандами. В природных водных растворах концентрация контролируется образованием и растворением гидроксида Fe(ОН) 3 , и характеризуется константой растворимости, равной 10-39,0 – 10-39,3 [3].

Для проведения исследования по изучению влияния различного содержания железа в грунтах на сорбцию 60Со было подобрано 5 песчаных грунтов из 3 областей – Брянской, Калужской и Воронежской. Определение гранулометрического состава исследуемых грунтов и выделение песчаных фракций проводилось по методу В.В.Качинского [4] (табл. 1).

Содержание песчаных фракций в грунтах , %

Таблица 1

|

№ |

Место отбора проб |

Крупная 1,0-0,5 |

Средняя 0,5-0,25 |

Мелкая 0,25-0,05 |

Фракции с размером частиц <0,25 мм |

|

1 |

Калужская область, д. Спас-Загорье, пойма р. Протва |

74,4 |

15,8 |

6,1 |

3,7 |

|

2 |

Брянская область, Клинцовский район, д. Веприн |

37,2 |

48,0 |

14,9 |

2,3 |

|

3 |

Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон |

9,3 |

66,8 |

22,8 |

1,1 |

|

4 |

Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон |

17,0 |

62,1 |

19,2 |

1,7 |

|

5 |

Калужская область, г. Обнинск, надпойменная терраса р. Протва |

19,1 |

65,3 |

24,0 |

1,6 |

Песчаные грунты, используемые в эксперименте, существенно различаются по содержанию песчаных фракций: крупной – от 9,3 до 74,4 %, средней – от 15,8 до 66,8 %, мелкой – от 6,1 до 24,0 %. Сумма фракций с размером частиц <0,25 мм составляла от 1,1 до 3,7 %.

Отобранные пески были проанализированы на содержание различных форм железа. Общепринятой схемы разделения соединений железа на формы не существует. В данной работе было определено содержание валового железа и его подвижных форм [3].

Общее или валовое содержание железа, состоящее из двух основных групп соединений силикатного железа, входящего в состав кристаллических решеток первичных и вторичных минералов и несиликатного, или свободного, представляющего собой группу окисных, гидроокис-ных и закисных соединений (в различной степени окристаллизованных и аморфных), включающих железоорганические, обменные и водорастворимые соединения (подвижные железистые соединения).

Подвижное железо (или подвижные железистые соединения) – понятие, распространяемое преимущественно на органно-минеральные и водорастворимые формы соединений. Все остальные формы железа, как нерастворимые, не могут мигрировать относиться к подвижным.

Определение железа было проведено методом атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной и беспламенной атомизацией распылением раствора. Для перевода элементов в растворимое состояние пробы грунтов были подвергнуты экстракции пятимолярной азотной кислотой при температуре 100 °С в течение 3 часов [7]. Исследуемые песчаные грунты характеризуются большой вариабельностью содержания железа – от 840 до 3600 мг/кг (табл. 2).

Таблица 2

Валовое содержание железа в песчаных грунтах , мг / кг

|

№ |

Место отбора проб |

Fe |

|

1 |

Калужская область, д. Спас-Загорье, пойма р. Протва |

2450 |

|

2 |

Брянская область, Клинцовский район, д. Веприн |

2670 |

|

3 |

Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон |

840 |

|

4 |

Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон |

890 |

|

5 |

Калужская область, г. Обнинск, надпойменная терраса р. Протва |

3600 |

Валовое содержание железа в различных песчаных фракциях также характеризуется высокой вариабельностью: в крупной песчаной фракции от 780 до 2600, в средней – от 900 до 2400 и мелкой – от 2020 до 4650 мг/кг (табл. 3). Максимальное содержание железа отмечено в мелкой песчаной фракции.

Таблица 3

Валовое содержание железа в различных песчаных фракциях , мг / кг

|

№ |

Место отбора проб |

Песчаные фракции, мм |

Сумма песчаных фракций |

||

|

Крупная 1,0-0,5 |

Средняя 0,5-0,25 |

Мелкая 0,25-0,05 |

|||

|

1 |

Калужская область, д. Спас-Загорье, пойма р. Протва |

1900 |

2100 |

4650 |

2250 |

|

2 |

Брянская область, Клинцовский район, д. Веприн |

940 |

900 |

4560 |

2240 |

|

3 |

Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон |

780 |

940 |

1500 |

890 |

|

4 |

Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон |

790 |

900 |

2020 |

910 |

|

5 |

Калужская область, г. Обнинск, надпойменная терраса р. Протва |

2600 |

2400 |

2800 |

2700 |

Для определения содержания подвижного железа в песчаных грунтах и песчаных фракциях проводили экстрагирование 1 М НСl, а далее определяли концентрацию железа методом атомно-сорбционной спектрометрии [7].

Содержание подвижного железа в песчаных грунтах находится в интервале от 400 до 2420 мг/кг и составляет от 23,9 до 98 % от валового содержания железа (табл. 4).

Содержание подвижного Fe в различных песчаных фракциях находится в прямой зависимости от их дисперсности: в крупной фракции – от 230 до 1060 мг/кг; в средней фракции – от 370 до 2250 мг/кг; в мелкой фракции – от 570 до 2300 мг/кг. А содержание подвижного железа в суммарной песчаной фракции составило от 240 до 1200 мг/кг. Максимальное содержание подвижного Fe отмечается в мелкой песчаной фракции (табл. 5).

Таблица 4

Содержания подвижного железа в песчаных грунтах , мг / кг

|

№ |

Место отбора проб |

мг/кг |

% от валового |

|

1 |

Калужская область, д. Спас-Загорье, пойма р. Протва |

2120 |

86,5 |

|

2 |

Брянская область, Клинцовский район, д. Веприн |

840 |

31,4 |

|

3 |

Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон |

490 |

58,3 |

|

4 |

Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон |

400 |

44,9 |

|

5 |

Калужская область, г. Обнинск, надпойменная терраса р. Протва |

860 |

23,9 |

Таблица 5

Содержание подвижного железа в различных песчаных фракциях , мг / кг

|

№ |

Место отбора проб |

Песчаные фракции, мм |

Сумма песчаных фракций |

||

|

Крупная 1,0-0,5 |

Средняя 0,5-0,25 |

Мелкая 0,25-0,05 |

|||

|

1 |

Калужская область, д. Спас-Загорье, пойма р. Протва |

1060 |

2250 |

2300 |

1870 |

|

2 |

Брянская область, Клинцовский район, д. Веприн |

240 |

1020 |

1050 |

580 |

|

3 |

Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон |

310 |

370 |

1040 |

370 |

|

4 |

Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон |

230 |

520 |

520 |

240 |

|

5 |

Калужская область, г. Обнинск, надпойменная терраса р. Протва |

430 |

930 |

900 |

690 |

Коэффициенты корреляции между содержанием песчаных фракций и содержанием валового и подвижного железа в них составили 0,57; 0,63; 0,64 и 0,67; 0,70; 0,73 соответственно (табл. 6).

Таблица 6

Коэффициенты корреляции между содержанием песчаных фракций и железом

|

Форма железа |

Песчаные фракции, мм |

Сумма песчаных фракций |

||

|

Крупная 1,0-0,5 |

Средняя 0,5-0,25 |

Мелкая 0,25-0,05 |

||

|

Валовое |

0,57 |

0,64 |

0,63 |

0,59 |

|

Подвижное |

0,67 |

0,73 |

0,70 |

0,75 |

Коэффициенты корреляции между содержанием суммы песчаных фракций и содержанием валового и подвижного железа в них составили соответственно 0,59 и 0,75.

В условиях лабораторного модельного эксперимента изучалось влияние содержания железа в песчаных грунтах на сорбцию 60Со. Песчаные грунты заливали водным раствором соли 60СоСl 3 в соотношение Т:Ж=1:2. Удельная активность 60Со в растворе составляла 39345 Бк/л. Время взаимодействия составило 24 часа. Пробы периодически перешивались. По истечении времени взаимодействия проводилась фильтрация раствора через фильтр «синяя лента». В фильтрате определили содержание 60Со γ-спектрометрическим методом.

Поглотительную способность грунтов по отношению к 60Со характеризовали степенью сорбции, выраженной в процентах, и коэффициентом распределения (Kd) (табл. 7, 8). Данный параметр является отношением концентрации радионуклида в грунте к равновесной объемной активности его в контактирующем с грунтом растворе.

Коэффициент распределения рассчитывался по формуле:

K d

(C o - C) ⋅ V C ⋅ m

, см3/г,

где С о и С – объемная активность 60Со в исходном растворе и декантате, Бк/см3; V – объем раствора, см3; m – навеска грунта, г.

Эта величина связана с сорбцией (Р, %) простым соотношением:

K d

P V 100 - P ⋅ m ,

где V – объем раствора, мл; m – вес почвы, г.

Показатели сорбции 60 Со песчаными грунтами

Таблица 7

|

№ |

Место отбора проб |

Степень сорбции, % |

K d |

|

1 |

Калужская область, д. Спас-Загорье, пойма р. Протва |

64,0 |

1,28 |

|

2 |

Брянская область, Клинцовский район, д. Веприн |

58,7 |

1,17 |

|

3 |

Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон |

52,3 |

1,15 |

|

4 |

Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон |

50,6 |

1,13 |

|

5 |

Калужская область, г. Обнинск, надпойменная терраса р. Протва |

51,8 |

1,14 |

Степень сорбции 60Со в разных песчаных грунтах варьирует от 50,6 до 64,0 %. Максимальная сорбция отмечена для песчаного грунта № 1 (Калужская область, д. Спас-Загорье, пойма р. Протва). Вероятно, более высокие показатели сорбции для данного грунта обусловлены наиболее высоким содержанием (по сравнению с другими исследованными грунтами) мелкодисперсных фракций с размером <0,25 мм.

Показатели сорбции 60 Со разными песчаными фракциями

Таблица 8

|

№ |

Место отбора проб |

Песчаные фракции, мм |

Сумма песчаных фракций |

||||||

|

Крупная 1,0-0,5 |

Средняя 0,5-0,25 |

Мелкая 0,25-0,05 |

|||||||

|

% 1 |

K d |

% 1 |

K d |

% 1 |

K d |

% 1 |

K d |

||

|

1 |

Калужская область, д. Спас-Загорье, пойма р. Протва |

70,9 |

1,42 |

84,8 |

1,68 |

89,0 |

1,76 |

72,1 |

1,44 |

|

2 |

Брянская область, Клинцовский район, г. Веприн |

71,4 |

1,43 |

79,3 |

1,59 |

82,0 |

1,64 |

81,9 |

1,63 |

|

3 |

Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон |

75,0 |

1,50 |

70,0 |

1,40 |

82,1 |

1,64 |

57,0 |

1,14 |

|

4 |

Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон |

76,1 |

1,52 |

82,8 |

1,65 |

83,5 |

1,67 |

59,0 |

1,18 |

|

5 |

Калужская область, г. Обнинск, надпойменная терраса р. Протва |

73,1 |

1,46 |

72,0 |

1,44 |

80,7 |

1,61 |

67,3 |

1,34 |

Сорбция 60Со зависит от размера песчаных фракций – с уменьшением размера фракции увеличивается ее сорбционная способность. Выявлены различия в сорбции 60Со разными фракциями песчаных грунтов – крупной песчаной фракцией сорбировалось от 70,9 до 76,1 % 60Со и коэффициент распределения (K d ) составил от 1,42 до 1,52 соответственно; средней песчаной фракцией – от 70 до 84,4 % (K d 1,48-1,68); мелкой песчаной фракцией – от 80,7 до 89 %, (Kd 1,61-1,76). Сорбция 60Со суммарной песчанкой фракцией для 5 грунтов также отличается. Наименьшей сорбционной способностью характеризуются песчаные фракции, отобранные в Воронежской области, – 57 и 59 %, а наиболее высокой – песчаные грунты из Брянской области – 81,9 % и поймы р. Протва Калужской области 72,1 %.

Значения коэффициентов корреляции между показателями сорбции и размером песчаных фракций показывают, что наиболее высокая корреляция наблюдается для мелкой песчаной фракции, что еще раз подчеркивает роль размера фракций в сорбционных процессах (табл. 9).

Таблица 9

Коэффициенты корреляции между содержанием песчаных фракций и показателями сорбции

|

Показатели сорбции |

Песчаные фракции, мм |

Сумма песчаных фракций |

||

|

Крупная 1,0-0,5 |

Средняя 0,5-0,25 |

Мелкая 0,25-0,05 |

||

|

Степень сорбции, % |

0,47 |

0,57 |

0,66 |

0,74 |

|

K d |

0,48 |

0,60 |

0,68 |

0,80 |

Корреляционный анализ выявил слабую зависимость между сорбцией 60Со и содержанием валового железа в различных песчаных фракциях (табл. 10). Более высокие коэффициенты корреляции получены при анализе зависимости между сорбцией 60Со и содержанием подвижного железа в различных песчаных фракциях (табл. 11).

Несмотря на выявленные корреляционные зависимости нельзя утверждать, что сорбция 60Со определяется содержанием железа, т.к. содержание железа, в свою очередь, коррелирует с содержанием песчаных фракций. Таким образом, не представляется возможным вычленить действие только одного фактора. Более того, полученные более высокие коэффициенты корреляции для средней и мелкой фракций (по сравнению с крупной песчаной фракцией) указывают на значительное (возможно, определяющее) влияние именно гранулометрического состава песков на сорбцию 60Со, а не содержание железа.

Таблица 10 Коэффициенты корреляции между показателями сорбции и содержанием валового железа

|

Показатели сорбции |

Содержание железа в песчаных фракциях |

|||

|

Крупная |

Средняя |

Мелкая |

Сумма песчаных фракций |

|

|

Степень сорбции, % |

0,34 |

0,60 |

0,50 |

0,50 |

|

K d |

0,38 |

0,62 |

0,54 |

0,53 |

Таблица 11

Коэффициенты корреляции между показателями сорбции и содержанием подвижного железа

|

Показатели сорбции |

Содержание железа в песчаных фракциях |

|||

|

Крупная |

Средняя |

Мелкая |

Сумма песчаных фракций |

|

|

Степень сорбции, % |

0,42 |

0,51 |

0,70 |

0,80 |

|

K d |

0,44 |

0,52 |

0,73 |

0,84 |

Для оценки влияния различных концентраций железа на сорбцию 60Со песчаными грунтами был проведен модельный эксперимент с внесением железа в раствор 60СоСl 2 . Удельная активность 60Со в растворе составляла 39345 Бк/л. Концентрации железа (внесенного в раствор в виде FeCl 3 ) составляли 0; 0,05; 0,1; 0,5 и 1 мг/л. Пробы песчаного грунта массой 40 г заливались раствором при соотношении Т:Ж=1:2. Время взаимодействия составило 24 часа. Пробы периодически перешивались. По истечении времени взаимодействия проводили фильтрацию раствора через фильтр «синяя лента». В фильтрате определили содержание 60Со γ-спектрометрическим методом.

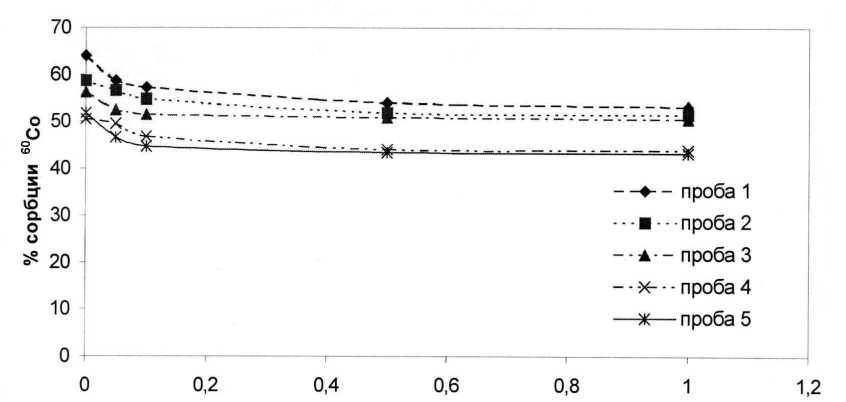

Поглотительную способность грунтов по отношению к радионуклиду характеризовали степенью сорбции, выраженной в процентах (табл. 12, рис. 1).

Таблица 12

Доля 60 Со , сорбированного песчаными грунтами при различных концентрациях железа в растворе , %

|

№ |

Место отбора проб |

Концентрация железа, мг/л |

||||

|

0 |

0,05 |

0,1 1 |

0,5 |

1 1,0 |

||

|

1 |

Калужская область, д. Спас-Загорье, пойма р. Протва |

64,0 |

58,7 |

57,2 |

54,0 |

53,1 |

|

2 |

Брянская область, Клинцовский район, д. Веприн |

58,7 |

56,6 |

54,8 |

51,9 |

51,6 |

|

3 |

Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон |

56,3 |

52,5 |

51,5 |

50,8 |

50,5 |

|

4 |

Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон |

50,6 |

49,6 |

46,9 |

44,1 |

43,9 |

|

5 |

Калужская область, г. Обнинск, надпойменная терраса р. Протва |

51,8 |

46,7 |

44,8 |

43,5 |

43,3 |

концентрация железа, мг/кг

Рис . 1. Влияние содержания железа в грунтовой воде на сорбцию концентрации 60Со.

Проба 1 – Калужская область, д. Спас-Загорье, пойма р. Протва;

проба 2 – Брянская область, Клинцовский район, д. Веприн;

проба 3 – Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон;

проба 4 – Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон;

проба 5 – Калужская область, г. Обнинск, надпойменная терраса р. Протва.

Полученные результаты показали, что сорбция 60Со песчаными грунтами снижается при различной концентрации железа в грунтовых водах. Наиболее интенсивно снижение сорбции происходит с увеличением концентрации железа от 0 до 0,5 мг/л – на 4-10 %. Дальнейшее увеличение концентрации железа в воде до 1 мг/л практически не приводит к дальнейшему снижению сорбции радионуклида. Следует отметить, что увеличение концентрации железа в воде до 0,05 мг/л (что, примерно, соответствует концентрации железа в природной воде) приводит к незначительному снижению сорбции радионуклида – от 56,3 до 52,5 % (Воронежская область, г. Нововоронеж, пойма р. Дон) и от 50,6 до 49,6 % (Калужская область, г. Обнинск, надпойменная терраса р. Протва). Таким образом, можно сделать вывод, что концентрация железа в грунтовых водах на уровне не выше 0,05 мг/л не окажет существенно влияния на сорбцию 60Со песчаными грунтами.

Выводы

Содержание валового железа в исследуемых грунтах варьировало в зависимости от размера песчаных фракций от 840 до 3600 мг/кг в крупной песчаной фракции находится в пределах от 780 до 2600, в средней – от 900 до 2400 и мелкой – от 2020 до 4650 мг/кг. Максимальное содержание железа отмечено в мелкой песчаной фракции. Количество подвижного железа в песчаных грунтах находится в интервале от 400 мг/кг до 2420 мг/кг, что составляет от 23,9 до 98 % от валового содержания железа.

Содержание подвижного Fe в различных песчаных фракциях находится в прямой зависимости от их дисперсности: в крупной фракции – от 230 до 1060 мг/кг; в средней фракции – от 370 до 2250 мг/кг; в мелкой фракции – от 570 до 2300 мг/кг. А содержание подвижного железа в суммарной песчаной фракции составило от 240 до 1200 мг/кг. Максимальное содержание подвижного Fe отмечается в мелкой песчаной фракции. Корреляционный анализ выявил слабую зависимость между сорбцией 60Со и содержанием валового железа в различных песчаных фракциях. Более высокие коэффициенты корреляции получены при анализе зависимости между сорбцией 60Со и содержанием подвижного железа в различных песчаных фракциях. Несмотря на выявленные коореляционные зависимости нельзя утверждать, что сорбция 60Со определяется содержанием железа, т.к. содержание железа, в свою очередь, коррелирует с содержанием песчаных фракций.

Сорбция 60Со песчаными грунтами снижается при различной концентрации железа в грунтовых водах. Наиболее интенсивно снижение сорбции происходит с увеличением концентрации железа до 0,5 мг/л – на 4-10 %. Дальнейшее увеличение концентрации железа в воде до 1 мг/л практически не приводит к дальнейшему снижению сорбции радионуклида. Увеличение концентрации железа в воде до 0,05 мг/л (что, примерно, соответствует концентрации железа в природной воде) приводит к незначительному снижению сорбции радионуклида – на 1,0-3,8 %.

Список литературы Изучение влияния железа на сорбцию 60Со песчаными грунтами

- Веригина К.В. К вопросу о подвижности и накоплении железа при почвообразовании//Тр. Почв. института им. Докучаева. -1950. -37 с.

- Воробьева Л.А. Теория и методы химического анализа почв. -М: Изд. МГУ, 1995. -98 с.

- Зонн С.В. Железо в почвах. -М: Наука, 1982, -207 с.

- Кауречев И.С. Практикум по почвоведению. -М.: Изд. Колос, 1980. -272 с.

- Куликов Н.В. Влияние некоторых комплексонов на сорбцию радиоизотопов почвой//Поведение радиоизотопов в модельных системах наземных и пресноводных биогеоценозов. -Свердловск, 1968. -170 с.

- Манская С.М., Дроздова Т.В. Значение природных органических соединений в концентрировании и миграции микроэлементов//Применение микроэлементов в сельском хозяйстве и медицине/Под ред. Я.В.Пейве. -Рига, 1959. -167 с.

- Минаев В.Г., Сычев В.Г. и др. Практикум по агрохимии. -М: Изд. МГУ, 2001. -689 с.

- Орлов Д.С., Нестеренко Н.В. Научный доклад высшей школы. Биологической науки, 1960, №3,148 с.

- Орлова Е.И. и др. Радиационная безопасность и защита АЭС. -Атомиздат, 1984. -114 с.

- Пашнева Г.Е., Славина Г.П., Серебренников В.В. О взаимосвязи между содержанием железа и некоторых микроэлементов в почвах//Тр. Томск, ун-та. -Томск, 1968. -Вып. 192. -С.19-25.

- Тимофеева-Ресовская Е.А. Распределение радиоизотопов по основным компонентам пресноводных водоемов//Труды Ин-та экологии растений и животных уральского филиала АН СССР. -Свердловск, 1963. -77 с.

- Чеботина М.Я. Поведение радиоизотопов в модельных системах наземных и пресноводных биогеоценозов. -Свердловск, 1968. -Вып. 61. -С. 12-19.

- Юнг П.С Геохимия редких элементов. -М.: Изд. ИЛ, 1959. -511 с.

- Fendorf S., Jardine P., Patterson R. et el. Pyrolusite surface transformations measured in real-time during the reactive transport of Co(ll)EDTA2"//Geochimica et Cosmochimica Actra. -1999. -V. 63, N 19/20. -P. 3049-3057.

- Killey R., Mchugh J., Champ D. et al. Subsurfase cobalt-60 migration from a low-level waste disposal site//Environ. Sci. Tecnol. -1984. -V. 18. -P. 148-157.

- Szeccody J.E., Zachara J.M., Bruckhard P.L. Adsorption-Dissolution Reaction Affecting the Distribution and Stability of Co(l I) EDTA in Iron Oxide Coated Sand//Env. Sci. Techolol. -1994. -V. 28. -P. 1706-1716.