Изучение водного режима и годичного прироста побегов у древесных растений, произрастающих на породном отвале Кедровского угольного разреза

Автор: Колмогорова Е.Ю., Неверова О.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 9, 2016 года.

Бесплатный доступ

Кузнецкий бассейн является крупнейшим в России как по количеству запасов угля, так и по его добыче. В результате угледобычи про-исходит изменение рельефа местности, пол-ное или частичное нарушение почвенного по-крова, водного, воздушного и пищевого режима почв, что ведет к изменению биогеоценоза в целом. В связи с этим экологическая реабили-тация техногенных земель становится акту-альной и социально важной проблемой. Одним из критериев оценки устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды является стабильность показателей водного режима. В работе представлены данные исследования водного режима и прироста годичного побега древесных растений, произрастающих в усло-виях отвала угольного разреза «Кедровский», расположенного в центральной части Кеме-ровской области. Объектом исследования явились деревья Pinus sylvestris L. и Betula pen-dula Roth., 10-15-летнего возраста. Изучались такие характеристики: годичный прирост бо-ковых побегов; свободная, связанная и общая вода. Исследования проведены по общеприня-тым методикам. По результатам экспери-ментов установлена тенденция к снижению общей воды у сосны и березы, произрастаю-щих в условиях отвала. Изучение фракционно-го состава воды показало, что у изучаемых видов, произрастающих в условиях отвала, отмечается повышение ее связанной формы во все сроки наблюдений в сравнении с кон-тролем. Изменение фракционного состава воды в сторону повышения ее связанной фор-мы у древесных растений в условиях отвала, с одной стороны, повышает устойчивость растений и способствует сохранению вида в экстремальных условиях среды, с другой сто-роны, приводит к замедлению роста расте-ний, к снижению интенсивности обменных процессов. Данный факт подтверждается ре-зультатами изучения роста побегов расте-ний. В условиях отвала, несмотря на экстре-мальные условия существования для расте-ний, отмечается прирост годичного побега как у сосны обыкновенной, так и у березы по-вислой, однако во все сроки наблюдений он значительно меньше, чем у растений кон-трольного участка.

Водный режим, годичный прирост побегов, породный отвал

Короткий адрес: https://sciup.org/14084810

IDR: 14084810 | УДК: 574.24

Текст научной статьи Изучение водного режима и годичного прироста побегов у древесных растений, произрастающих на породном отвале Кедровского угольного разреза

Введение . Интенсивное развитие угольной отрасли в Кузбассе привело к образованию обширных площадей нарушенных земель. Большое значение для оздоровления окружающей среды имеют мероприятия по лесному направлению рекультивации. При проведении биологического этапа рекультивации представляет интерес изучение биологических особенностей развития древесных растений в экстремальных экологических условиях.

Одним из критериев оценки устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды является стабильность показателей водного режима [1–3].

Известно, что в условиях отвалов угольных разрезов отмечается дефицит влаги, что лимитирует процессы роста растений. Недостаток воды в почве и воздухе нарушает водообмен у растений. Снижение оводненности тканей изменяет состояние биоколлоидов клетки, что приводит к повреждению тонкой структуры протопласта, существенным сдвигам в состоянии и деятельности всех ферментных систем и, как следствие, к нарушению обмена веществ растения. Уменьшение содержания воды в растении вызывает резкое падение интенсивности фотосинтеза, интенсивность дыхания возрастает, но нарушается сопряженность окисления и фосфорилирования, в результате чего сильно снижается энергетическая эффективность дыхания [4]. Оводненность листьев у неустойчивых видов в условиях действия техногенных нагрузок снижается [5, 6].

Вода в растительных клетках и тканях находится в двух формах: свободной и связанной. При неблагоприятных условиях внешней среды содержание связанной воды в листьях растений повышается.

Это, с одной стороны, приводит к замедлению роста растений, к снижению интенсивности обменных процессов, с другой – определяет устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды [7–11].

Цель исследования : изучение водного режима во взаимосвязи с процессами роста побегов древесных растений, произрастающих в условиях породного отвала угольного разреза «Кедровский».

Объекты и методы исследования . Исследования проведены в вегетационный период 2015 г. на территории отвала «Южный» угольного разреза Кедровский. Возраст отвала – 30 лет, в 2004 г. проведен комплекс работ по его планировке. Контрольный участок расположен на ненарушенных землях в 4 км северо-западного направления от пос. Кедровский. Объектами исследований служили сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris L.) и береза повислая ( Betula pendula Roth.). Возраст растений – 10–15 лет.

Выборка растений составляла 5 деревьев на каждой исследуемой площадке. Для оценки содержания общей, свободной и связанной воды хвою (второго года жизни) и листья, без видимых признаков повреждений, собирали с 5 модельных деревьев удовлетворительного жизненного состояния с каждого изучаемого участка и доставляли в лабораторию. Отбор растительных образцов проводили через каждые 10 дней. Содержание разных фракций воды в хвое и листьях определяли методом Окунцова-Маринчик [12].

Годичный прирост боковых побегов в длину измеряли каждые 10 дней с помощью линейки с точностью до 0,1 см по методике И.В. Кармановой [13].

Экспериментальные данные обработаны с помощью компьютерных программ Excelи Statis-tica 6.1.

Результаты исследования и их обсуждение. Обеспеченность растений влагой зависит не только от содержания воды в почве, но и от способности самих растений усваивать ее. Количественное содержание влаги в ассимиляционном аппарате древесных растений, а также изменение этого показателя в течение вегетационного периода и в зависимости от условий произрастания, времени суток и других факторов позволяют объективно оценить состояние водного баланса растения в целом.

Таблица 1

|

Дата |

Температура, ºC |

Осадки, мм |

|

5 июня |

16,4 |

0,0 |

|

15 июня |

19,9 |

0,0 |

|

25 июня |

17,3 |

4,0 |

|

5 июля |

18,8 |

6,0 |

|

15 июля |

22,8 |

3,0 |

|

25 июля |

22,7 |

0,0 |

|

4 августа |

20,6 |

5,5 |

|

14 августа |

14,9 |

4,0 |

|

24 августа |

15,2 |

0,0 |

Температура воздуха и осадки в исследуемые сроки наблюдений

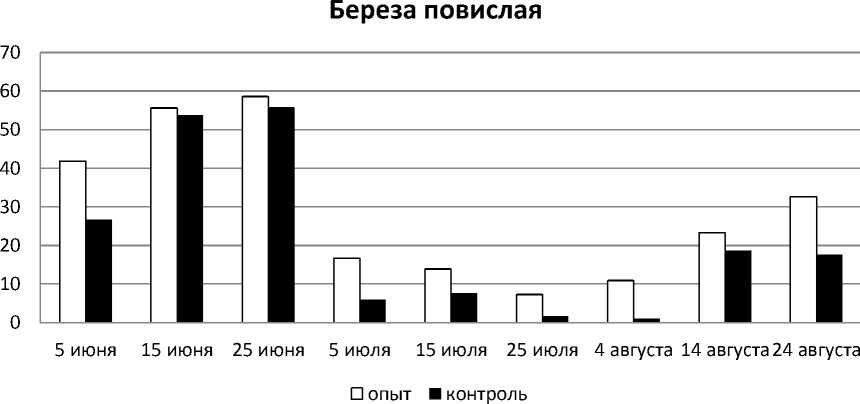

Результаты по общей оводненности листьев и хвои исследуемых древесных растений показывают, что в течение вегетации этот показатель варьирует. У березы повислой максимальная оводненность листьев как в опыте, так и в контроле отмечается в июне (5–25 июня); у сосны обыкновенной – в конце июля и августа (рис. 1). Сравнительная характеристика показывает, что у исследуемых древесных пород, в большинстве случаев, отмечается тенденция к сни- жению общей воды у растений, произрастающих в условиях отвала, однако у березы повислой эта тенденция менее выражена (изменения в пределах ошибки).

У сосны обыкновенной максимальное снижение общей воды у опытных растений отмечается 5, 15 июня и 14 августа – ниже контрольных значений на 13,6; 9,5 и 12,4 % соответственно (см. рис. 1).

Береза повислая

5 июня 15 июня 25 июня 5 июля 15 июля 25 июля 4 августа 14 августа24 августа

-

□ опыт ■ контроль

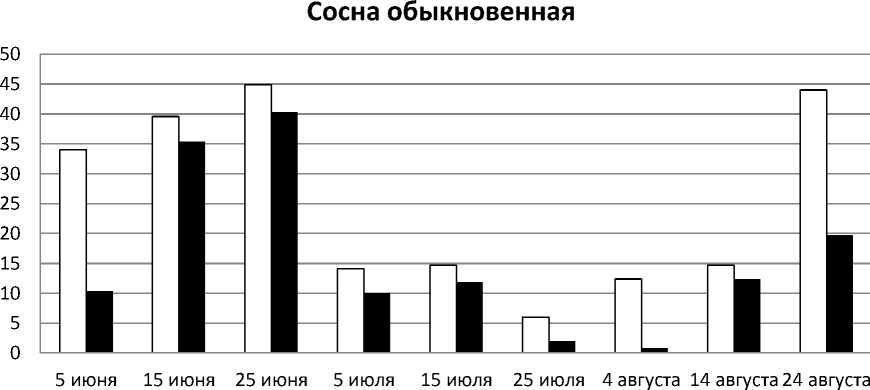

Сосна обыкновенная

llllllll

5 июня 15 июня 25 июня 5 июля 15 июля 25 июля 4 августа 14

августа августа

-

□ опыт ■ контроль

Рис. 1. Содержание общей воды в листьях изучаемых растений

Изучение фракционного состава воды в листьях березы и хвое сосны показало, что максимальное содержание свободной воды как у опытных, так и у контрольных растений отмечалось с июля до середины августа. Это объясняется тем, что июль и август были достаточно влажными.

Сравнительный анализ результатов исследований показывает, что у опытных рас- тений сосны и березы отмечается снижение свободной воды во все сроки наблюдений в сравнении с контролем.

Минимальное содержание свободной воды как у сосны, так и у березы в условиях отвала наблюдалось 5 июня и 24 августа – ниже контроля на 19,2 и 16,5 % у березы и 37,2 и 23,5 % у сосны соответственно (рис. 2).

Береза повислая

5 июня 15 июня 25 июня 5 июля 15 июля 25 июля 4 августа 14 августа 24 августа

□ опыт ■ контроль

Сосна обыкновенная

5 июня 15 июня 25 июня 5 июля 15 июля 25 июля 4 августа 14 августа 24 августа

-

□ опыт ■ контроль

Рис. 2. Содержание свободной воды в листьях изучаемых растений

Изменение количества связанной воды как у опытных, так и у контрольных растений имеет сходную тенденцию – максимальное ее количество отмечается 15, 25 июня и 14, 24 августа (рис. 3).

Сравнительный анализ результатов исследований показывает, что у сосны и березы, произрастающих в условиях отвала, отмечается повышение связанной воды во все сроки наблюдений в сравнении с контролем. Максимальные отличия данного показателя от контрольных значений у обоих древесных пород отмечаются 5 июня и 24 августа: количество связанной воды у березы повышается на 15,1 и 15 %, у сосны – на 23,6 и 24,3 % соответственно (рис. 3).

-

□ опыт ■ контроль

Рис. 3. Содержание связанной воды в листьях изучаемых растений

Изменение фракционного состава воды в сторону повышения ее связанной формы у древесных растений в условиях отвала можно рассматривать как приспособительную реакцию растений к дефициту влаги в условиях отвала и повышению их устойчивости.

Анализ годичного прироста боковых побегов изучаемых видов показал, что их интенсивный прирост отмечается в начале вегетации, а к первой декаде июля рост побегов прекращается. В условиях отвала, несмотря на экстремальные условия существования для растений, отмечается прирост годичного побега как у сосны, так и у березы, однако во все сроки наблюдений он значительно меньше, чем у растений контрольного участка (табл. 2).

Наибольшие отличия в приросте боковых побегов у обеих исследуемых пород отмечаются в один и тот же срок – 5 июня: у сосны – на 41,4 % ниже, чем в контроле, у березы – на 35,1 % (табл. 2). В последующие сроки наблюдений (с 15 июня по 5 июля) у березы повислой, произрастающей в условиях отвала, различия с контролем менее выражены и лежат в пределах 17–12 % (у сосны – в пределах 40–28 %).

Годичный прирост боковых побегов древесных растений, произрастающих на породном отвале Кедровского угольного разреза, см

Таблица 2

|

Площадка |

Дата |

|||

|

05.06 |

15.06 |

25.06 |

05.07 |

|

|

Сосна обыкновенная |

||||

|

Отвал |

4,11±0,10 |

5,42±0,17 |

7,86±0,18 |

7,86±0,18 |

|

Контроль |

7,01±0,10 |

9,09±0,18 |

10,92±0,19 |

10,92±0,19 |

|

Береза повислая |

||||

|

Отвал |

5,69±0,13 |

8,92±0,27 |

10,83±0,26 |

10,83±0,26 |

|

Контроль |

8,77±0,68 |

10,79±0,26 |

12,38±0,27 |

12,38±0,27 |

Выводы . По результатам экспериментов установлена тенденция к снижению общей воды у Pinus sylvestris L. и Betula pendula Roth., произрастающих в условиях отвала. Изучение фракционного состава воды показало, что у Pi-nus sylvestris L. и Betula pendula Roth., произрастающих в условиях отвала, отмечается повышение ее связанной формы во все сроки наблюдений в сравнении с контролем. Максимальные отличия данного показателя от контрольных значений у обеих древесных пород отмечаются 5 июня и 24 августа.

Изменение фракционного состава воды в сторону повышения ее связанной формы у древесных растений в условиях отвала, с одной стороны, повышает устойчивость растений и способствует сохранению вида в экстремальных условиях среды, с другой стороны, приводит к замедлению роста растений, к снижению интенсивности обменных процессов. Данный факт подтверждается результатами изучения роста побегов растений. В условиях отвала, несмотря на экстремальные условия существования для растений, отмечается прирост годичного побега как у Pinus sylvestris L., так и у Betula pendula Roth., однако во все сроки наблюдений он значительно меньше, чем у растений контрольного участка.

Список литературы Изучение водного режима и годичного прироста побегов у древесных растений, произрастающих на породном отвале Кедровского угольного разреза

- Илькун Г.М. Газоустойчивость растений. -Киев: Наукова думка, 1971. -146 с.

- Кизеев А.Н. Изменения морфологических и физиолого-биохимических показателей хвои сосны обыкновенной в условиях аэротехногенного загрязнения//Молодой ученый. -2011. -№ 3. -Т. 1. -С. 120-128.

- Григоренко А.В. Физиологические и мор-фологические показатели хвои сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в услови-ях аэротехногенного загрязнения//Вестн. КрасГАУ. -2015. -№ 4. -С. 15-50.

- Физиология растений. Версия 1.0 : конспект лекций/В.М. Гольд, Н.А. Гаевский, Т.И. Голованова . -Электрон. дан. (2 Мб). -Красно-ярск: Изд-во СФУ, 2008.

- Лузанов В.Г. Деградация лесов Кузбасса. История, причины, масштабы//ЭКО-бюллетень ИнЭкА. -2002. -№ 7-10. -С. 12-15.

- Колмогорова Е.Ю. Особенности водного режима древесных растений, произраста-ющих в условиях породного отвала Кед-ровского угольного разреза//Проблемы промышленной ботаники индустриально развитых регионов: мат-лы IV Междунар. конф. (Кемерово, 1-2 октября 2015 г.). -Кемерово, 2015. -С. 90-92

- Галашева А.М., Красова Н.Г., Янчук Т.В. Фракционный состав воды в листьях у сор-тов яблони (Malus Mill) // Сортовивчення та охорона прав на сортирослин // Науково-практ. журнал. - 2013. - № 1 (18). - С. 18-21.

- Григоренко И.В. Характеристика водного ре-жима представителей семейства магнолие-вых в условиях юго-востока Украины//Вiсник Запорiзького державного унiверситета. -1999. -№ 2. -С. 1-5.

- Долгова Л.Г. Формы воды в растениях -показатели экологического состояния сре-ды//Вопросы биоиндикации и экологии: межвед. сб. науч. тр. -Запорожье, 1997. -Вып. 2. -С. 115-120.

- Жидехина Т.В. Водоудерживающая способ-ность однолетних приростов у смородины черной в осенне-зимний период//Пробле-мы агроэкологии и адаптивность сортов в современном садоводстве России: мат-лы Всерос. науч. метод. конф. (1-4 июля 2008 г.). -Орел: Изд-во ВНИИСПК, 2008. -С. 81-86.

- Фауст М. Физиология плодовых деревьев умеренной зоны/пер. с англ. Ю.Л. Кудасо-ва. -JOHNWILEY&SONS. -Нью-Йорк/Чи-честер/Брисбейн/Торонто/Сингапур, 1989. -289 с.

- Воскресенская О.Л., Грошева Н.П., Скочи-лова Е.А. Физиология растений: учеб. посо-бие//Мар. гос. ун-т. -Йошкар-Ола, 2008. -148 с.

- Карманова И.В. Математические методы изучения роста и продуктивности растений. -М.: Наука, 1976. -221 с.