Изучение жизненного состояния и процесса возобновления лиственничников после пожаров на территории Ивано-Арахлейского природного парка (Восточное Забайкалье)

Автор: Горбунов И.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки агрономия и лесное хозяйство

Статья в выпуске: 10, 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучено общее состояние растительности, жизненное состояние древесных насаждений, биологические особенности входящих в насаждения растений в связи с антропогенным воздействием прошлых лет и за период наблюдений. Получены новые результаты исследований биологического разнообразия растений на исследуемой территории.

Лесные сообщества, пробная площадь, возобновление, пожары, структура древостоя, флористический состав, жизненное состояние

Короткий адрес: https://sciup.org/14083998

IDR: 14083998 | УДК: 574.34

Текст научной статьи Изучение жизненного состояния и процесса возобновления лиственничников после пожаров на территории Ивано-Арахлейского природного парка (Восточное Забайкалье)

«Об особо охраняемых природных территориях», в 1995 году он стал именоваться «Ивано-Арах-лейский государственный природный ландшафтный заказник регионального значения». С 2014 года данная ООПТ получила статус природного парка.

Парк расположен в тектонической впадине забайкальского типа (Беклемишевская котловина) на абсолютных высотах от 942 до 1445 метров над уровнем моря. Разность высот понижений и водоразделов достигает 300–500 метров: относительные высоты в среднем составляют 320 метров, а максимальная от уреза воды оз. Иргень (946 м) до одной из вершин Осинового хребта - горы Ундыген-Синяя (1445 м) - 499 метров.

Площадь Ивано-Арахлейского природного парка составляет 210000 га. Границы проходят по водоразделам хребтов Осиновый (отроги хребта Цаган-Хуртэй) и Яблоновый.

Для большей части рассматриваемой территории характерен среднегорный и плоскогорный рельеф с плавными очертаниями водораздельных гребней и куполообразными вершинами, с неглубокими долинами и густой сетью падей и распадков.

Лесная растительность покрывает здесь более 40 % территории. Преобладающее положение занимают гмелинолиственничные леса (из лиственницы Гмелина - Larix gmelinii ) [9, с. 78 ], небольшие по площади территории заняты сосновыми лесами (из сосны обыкновенной - Pinus sylve-stris ) [9, с. 80 ], и совсем незначительно представлены березовые (из березы плосколистной - Betula pendula ) [10, с. 63 ] и еловые леса (из ели сибирской - Picea obovata ) [9, с. 76 ]. Особенностью растительного покрова является крайне редкая встречаемость однодоминантных березовых, сосновых и еловых лесов, почти для всех них характерна примесь лиственницы Гмелина ( Larix gmelinii ).

Резко континентальный климат района, мерзлотные почвы, умеренная влажность способствуют распространению лиственничных лесов преимущественно из лиственницы Гмелина ( Larix gmeli-nii ). Эти леса занимают около 50 % территории. Лиственничные леса, произрастающие на рассматриваемой территории, различаются по доминирующим видам подлеска и травостоя. Наиболее широко распространены лиственничники рододендроновые, ерниковые, брусничные, багульниковые.

Территория Ивано-Арахлейского природного парка отличается значительной степенью биоразнообразия. Флора сосудистых наземных растений этой территории насчитывает 562 вида сосудистых растений, относящихся к 283 родам и 68 семействам.

Существенные антропогенные нагрузки, которым подвергается рассматриваемая территория, в первую очередь отражаются на состоянии растительного покрова. Так, пожары, сельскохозяйственное освоение территорий, заготовка лекарственного сырья, сбор красиво цветущих растений для букетов способствуют ухудшению состояния популяций (в некоторых случаях их полного уничтожения), что, в свою очередь, отражается на стабильности цено- и генофонда.

Таким образом, требуются постоянные натурные исследования состояния лесных фитоценозов на данной территории.

Цель работы. Изучение состояния растительных сообществ на территории Ивано-Арахлейского природного парка.

Задачи исследований:

-

- дать характеристику структуры древостоя на пробных площадях;

-

- дать анализ жизненного состояния и лесовозобновительного процесса в исследуемых растительных сообществах;

-

- изучить флористический состав данных сообществ.

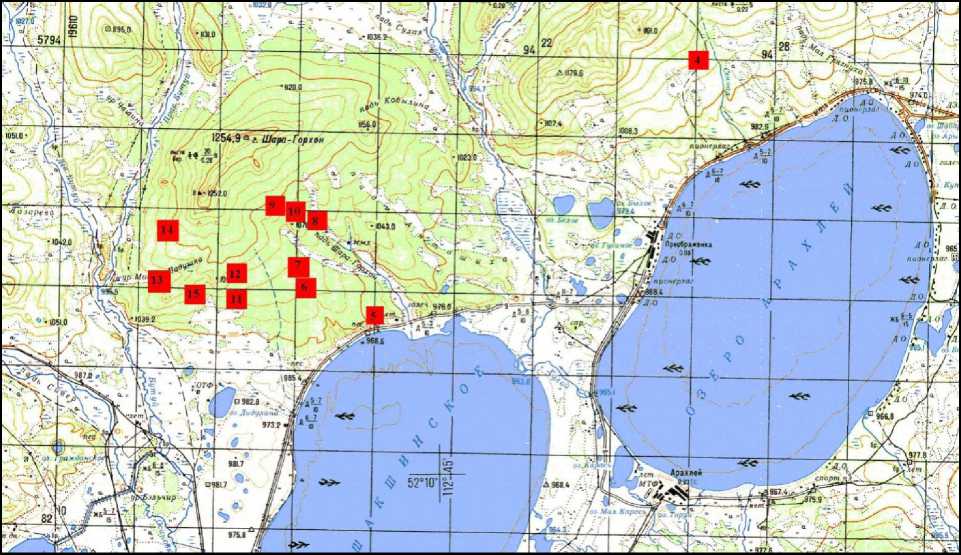

Материал и методика исследований. В 2013–2014 годах проведены экспедиции на территории Ивано-Арахлейского природного парка. При этом осуществлялся подбор пробных площадей в типичных для Восточного Забайкалья типах древесной растительности - лиственничных рододендроновых, брусничных и ерниковых лесах. Согласно методике [3], было заложено 15 учетных площадей размером 50х50 м. Все площади максимально однородны по положению в рельефе, характеру почвы, крутизне и экспозиции склона, уровню залегания грунтовых вод, характеру подстилающих горных пород.

Расположение каждой площади нанесено на картосхему исследуемого участка, и методом космической навигации определены координаты всех четырех углов площадей и высота над уровнем моря. Каждая площадь была разбита на постоянные квадраты 10х10 м. По углам квадраты от-маркированы деревянными кольями высотой 1,3 м. На план-схеме квадраты 10х10 м пронумерованы, показана ориентация площадей относительно сторон света и надежных ближайших ориентиров, в частности дорог.

Проведено подробное описание по каждой исследуемой учетной площади: рельеф, направление и крутизна склона, гранулометрический состав и мощность почвы, условия увлажнения местообитания растительного сообщества [2].

Исследовались сплошным перечетом: вид, диаметр, высота (при помощи высотомера) и возраст (при помощи бура) по ступеням толщины всех деревьев на учетных площадях, а также описано их жизненное состояние в баллах [1].

Изучен флористический состав растительности на всех исследуемых площадях при помощи традиционной методики геоботанических исследований.

Также подробно изучен процесс естественного восстановления древесной растительности (проведен учет всходов, самосева и подроста по группам диаметра и категориям жизненного состояния) [8].

Результаты исследований и их обсуждение. Проведены полевые работы на территории Ивано-Арахлейского природного парка в июле–августе 2013–2014 гг. Подобрано и исследовано геоботаническими методами 4 постоянные пробные учетные площади и маршрутнорекогносцировочным методом 11 временных пробных площадей (рис. 1).

Рис. 1. Исследуемые постоянные и временные пробные площади (2014 год)

Охарактеризованы условия местообитания растительных сообществ на исследуемых пробных площадях (ПП) (табл. 1).

Таблица 1

|

Тип леса |

Координаты |

Высота над уровнем моря, м |

Направление склона |

Гранулометрический состав почвы |

|

|

N |

E |

||||

|

Лиственничник ерниковый |

52°24.742' |

112°79.958' |

1127 |

Ю |

Суглинки |

|

Лиственничник рододендроновый |

52°20.324' |

112°73.156' |

982 |

Ю |

Пески рыхлые |

|

Лиственничник брусничный |

52°20.273' |

112°70.338' |

1020 |

СВ |

Суглинки |

|

Лиственничник брусничный |

52°20.586' |

112°70.393' |

1017 |

СВ |

Суглинки |

|

Лиственничник рододендроновый |

52°21.067' |

112°70.850' |

1020 |

С |

Суглинки |

|

Лиственничник брусничный |

52°21.225' |

112°70.638' |

1036 |

С |

Суглинки |

|

Лиственничник ерниковый |

52°21.344' |

112°70.525' |

1037 |

СВ |

Суглинки |

|

Лиственничник ерниковый |

52°19.929' |

112°68.233' |

1005 |

СВ |

Суглинки |

|

Лиственничник ерниковый |

52°20.373' |

112°68.475' |

1015 |

Ю |

Суглинки |

|

Лиственничник ерниковый |

52°19.968' |

112°64.637' |

1029 |

З |

Суглинки |

|

Сосняк рододендроновый |

52°20.968' |

112°65.432' |

1088 |

С |

Супеси |

|

Лиственничник ерниковый |

52°19.845' |

112°65.952' |

1029 |

С |

Суглинки |

Характеристика условий местообитания лесных фитоценозов

В 2014 году были исследованы территории с характерными для нее типами растительности – лиственничниками рододендроновыми, брусничными и ерниковыми [7]. Специально были выбраны данные лесные сообщества на разных экспозициях склона. При этом типы склонов на всех площадках пологие или сильно пологие. Почва чаще всего встречается суглинистая, слабомощная со средней степенью увлажнения.

Результаты биологической характеристики исследуемых лесных сообществ показали, что преимущественно в них преобладает лиственница. Средняя высота ее варьирует от 16 до 19 метров.

Один из наиболее часто встречающихся типов леса при проведении наших исследований – это лиственничник ерниковый. Он составил 50 % от всех исследуемых типов лесных сообществ. Практически на всех пробных площадях в лиственничниках ерниковых основу древостоя составляет лиственница Гмелина ( Larix gmelinii ) с единично встречающимися березой плосколистной ( Betula pen-dula ) или сосной обыкновенной ( Pinus sylvestris ). Полнота древостоя 0,2–0,4. Сомкнутость крон 20– 40 %. Средняя высота лиственницы в данном типе леса составляет 18 м, диаметр ствола – 17 см.

Нами изучены и охарактеризованы пробные площади по типам леса с учетом различных фитоценотических показателей (табл. 2–4).

Таблица 2

Характеристика травяно-кустарникового покрова на постоянных и временных пробных площадях в лиственничниках ерниковых (2014 г.)

|

Фитоценотический показатель |

Лиственничник ерниковый |

|||||

|

ПП 4 |

ПП 10 |

ПП 11 |

ПП 12 |

ПП 13 |

ПП 15 |

|

|

Общее проективное покрытие, % |

80 |

60 |

80 |

80 |

70 |

60 |

|

Проективное покрытие кустарников, % |

55 |

32 |

30 |

55 |

32 |

5 |

|

Проективное покрытие травянистых растений, % |

25 |

28 |

50 |

25 |

38 |

55 |

|

Количество видов кустарников, шт. |

8 |

6 |

2 |

4 |

3 |

2 |

|

Количество видов травянистых растений, шт. |

13 |

10 |

18 |

15 |

17 |

16 |

|

Количество доминантов среди кустарников, шт. |

1 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

|

Количество доминантов среди травянистых растений, шт. |

4 |

3 |

1 |

1 |

1 |

2 |

|

Соотношение ботанических групп,%: |

||||||

|

злаки |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

осоки |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

бобовые |

3 |

0 |

3 |

3 |

4 |

2 |

|

разнотравье |

14 |

8 |

14 |

11 |

12 |

12 |

На исследуемых пробных площадях в лиственничниках ерниковых общее проективное покрытие травяно-кустарникового яруса высокое – порядка 70–80 %, проективное покрытие кустарников также высокое – достигает 50–55 %, изобилует число видов растений в данном типе леса как среди кустарников, так и среди трав. Всё это говорит о благоприятных условиях местообитания в данном лесном сообществе, несмотря на пожары и рубки.

Таблица 3

Характеристика травяно-кустарникового покрова на постоянных и временных пробных площадях в лиственничниках брусничных (2014 г.)

|

Фитоценотический показатель |

Лиственничник брусничный |

||

|

ПП 6 |

ПП 7 |

ПП 9 |

|

|

Общее проективное покрытие, % |

80 |

90 |

90 |

|

Проективное покрытие кустарников, % |

30 |

25 |

20 |

|

Проективное покрытие травянистых растений, % |

50 |

65 |

70 |

|

Количество видов кустарников, шт. |

4 |

5 |

6 |

|

Количество видов травянистых растений, шт. |

13 |

8 |

14 |

|

Количество доминантов среди кустарников, |

2 |

1 |

3 |

|

шт. |

|||

|

Количество доминантов среди травянистых растений, шт. |

3 |

2 |

2 |

|

Соотношение ботанических групп,%: |

|||

|

злаки |

1 |

1 |

1 |

|

осоки |

1 |

1 |

0 |

|

бобовые |

3 |

2 |

3 |

|

разнотравье |

8 |

4 |

10 |

Среди доминантов кустарникового яруса можно отметить березу кустарниковую ( Betula fruticosa ), а доминирующими видами среди трав являются – горошек однопарный ( Vicia unijuga ), полынь пижмолистная ( Artemisia tanacetifolia ), осока стоповидная ( Carex pediformis ), горошек мышиный ( Vicia cracca ).

В лиственничниках брусничных на исследуемых пробных площадях общее проективное покрытие очень высокое – 80–90 %, а проективное покрытие травянистой растительности в 2 раза больше проективного покрытия кустарников. Видовое разнообразие травяно-кустарникового яруса небольшое. Связано это с большой частотой и устойчивостью пожаров.

Основную роль в развитии напочвенного покрова в данном типе леса играет брусника – порядка 50–60 % от всего проективного покрытия травяно-кустарникового яруса. Среди доминантов кустарникового яруса можно отметить голубику обыкновенную ( Vaccinium uliginosum ), рододендрон даурский ( Rhododendron dauricum ), шиповник иглистый ( Rosa acicularis ), а доминирующими видами среди трав являются: горошек однопарный ( Vicia unijuga ), полынь пижмолистная ( Artemisia tanaceti-folia ), хвощ полевой ( Equisetum arvense ), вейник наземный ( Calamagrostis epigeios ).

На пробных площадях в лиственничниках рододендроновых также наблюдалось высокое общее проективное покрытие – 80–90 %, а проективное покрытие кустарников и трав поровну. Видовое разнообразие кустарников среднее по количеству – в среднем 5 видов. Всё это также связано хоть и с низовыми, но с частыми и устойчивыми пожарами [6]. Основную роль в кустарниковом ярусе в данном типе леса играет рододендрон даурский ( Rhododendron dauricum ) – порядка 30– 40 % от всего проективного покрытия кустарникового яруса (табл. 4).

Таблица 4

Характеристика травяно-кустарникового покрова на постоянных и временных пробных площадях в лиственничниках рододендроновых (2014 г.)

|

Фитоценотический показатель |

Лиственничник рододендроновый |

|

|

ПП 5 |

ПП 8 |

|

|

Общее проективное покрытие, % |

80 |

90 |

|

Проективное покрытие кустарников, % |

45 |

45 |

|

Проективное покрытие травянистых растений, % |

35 |

45 |

|

Количество видов кустарников, шт. |

4 |

6 |

|

Количество видов травянистых растений, шт. |

14 |

11 |

|

Количество доминантов среди кустарников, шт. |

2 |

3 |

|

Количество доминантов среди травянистых растений, шт. |

4 |

3 |

|

Соотношение ботанических групп,%: |

||

|

злаки |

1 |

1 |

|

осоки |

1 |

1 |

|

бобовые |

3 |

4 |

|

разнотравье |

9 |

5 |

Среди доминантов кустарникового яруса можно отметить также таволгу иволистную ( Spiraea salicifolia ), душекию кустарниковую ( Duschekia fruticosa ), а доминирующими видами среди трав являются – горошек однопарный ( Vicia unijuga ), земляника восточная ( Fragaria orientalis ), осока стоповидная ( Carex pediformis ).

Получив данные по пожарам в Беклемишевском лесничестве за последние 15 лет и использовав натурные данные, мы проанализировали послепожарную ситуацию на всех исследуемых пробных площадях [4] (табл. 5).

Таблица 5

|

Номер ПП |

Дата пожара |

Вид пожара |

Форма пожара |

Сила пожара |

Глубина прогорания приствольных кругов, см |

Высота нагара, м |

||

|

макс. |

мин. |

ср. |

||||||

|

4 |

2003 |

Низовой |

Устойчивая |

Средняя |

20 |

6 |

2 |

4 |

|

5 |

2000 |

Низовой |

Беглая |

Слабая |

10 |

3 |

0,4 |

1,7 |

|

6 |

2001 |

Низовой |

Беглая |

Слабая |

10 |

2,5 |

0,5 |

1,5 |

|

7 |

2001 |

Низовой |

Устойчивая |

Средняя |

20 |

6 |

2 |

4 |

|

8 |

2000 |

Низовой |

Беглая |

Слабая |

10 |

2 |

0,5 |

1,25 |

|

9 |

2003 |

Низовой |

Устойчивая |

Средняя |

20 |

8 |

2 |

5 |

|

10 |

2001 |

Низовой |

Устойчивая |

Средняя |

20 |

8 |

1 |

4,5 |

|

11 |

2000 |

Низовой |

Устойчивая |

Средняя |

20 |

6 |

2 |

4 |

|

12 |

2008 |

Низовой |

Беглая |

Средняя |

10 |

4 |

2 |

3 |

|

13 |

2010 |

Низовой |

Беглая |

Слабая |

- |

2 |

0,6 |

1,3 |

|

14 |

2006 |

Низовой |

Устойчивая |

Сильная |

30 |

8 |

1 |

4,5 |

|

15 |

2010 |

Низовой |

Устойчивая |

Сильная |

30 |

10 |

2 |

6 |

Характеристика пожаров на исследуемых площадях (данные Беклемишевского лесничества), 2014 г.

Далее нами оценивалось состояние растительности в исследуемых типах леса в зависимости от вида и степени антропогенной нагрузки за последние 15 лет [5] (табл. 6).

Состояние растительности в различных типах леса в зависимости от вида и степени антропогенной нагрузки

Таблица 6

|

Номер ПП |

Год |

Вид антропогенной нагрузки |

Степень антропогенной нагрузки, % |

Состояние древостоя, % |

||

|

Живые |

Угнетенные |

Сухостой |

||||

|

Лиственничник ерниковый |

||||||

|

4 |

2003 |

Пожары рубки |

20 ед. |

50 |

40 |

10 |

|

10 |

2001 |

Пожары |

10 |

* - |

- |

- |

|

11 |

2000 |

Пожары |

30 |

- |

- |

- |

|

12 |

2008 |

Пожары |

30 |

- |

- |

- |

|

13 |

2010 |

Пожары |

20 |

- |

- |

- |

|

15 |

2010 |

Пожары |

50 |

25 |

52 |

13 |

|

Лиственничник брусничный |

||||||

|

6 |

2001 |

Пожары |

20 |

- |

- |

- |

|

7 |

2001 |

Пожары рубки |

40 ед. |

40 |

44 |

16 |

|

9 |

2003 |

Пожары рубки |

30 ед. |

35 |

38 |

27 |

|

Лиственничник рододендроновый |

||||||

|

5 |

2000 |

Пожары рубки |

30 ед. |

45 |

39 |

16 |

|

8 |

2000 |

Пожары |

20 |

- |

- |

- |

– нет данных.

Исходя из данных таблицы (хотя данные и неполные), можно сделать вывод, что половина или даже больше половины древостоя лиственницы на каждой пробной площади угнетена или полностью погибла.

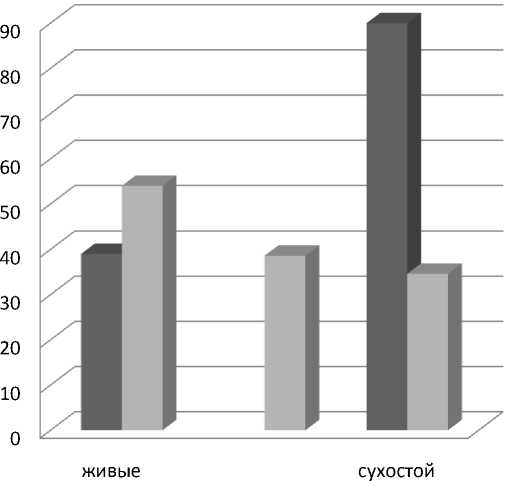

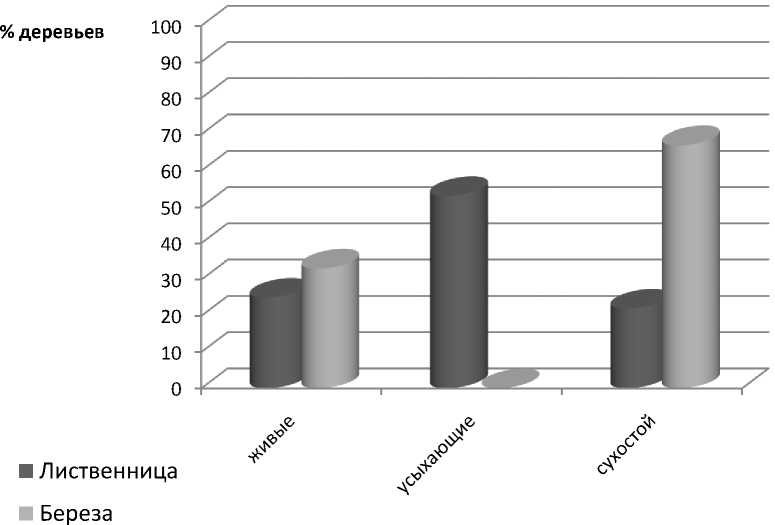

Общая картина жизненного состояния древостоя в исследуемых типах леса представлена на диаграммах (рис. 2–4).

% деревьев

Лиственница

Береза

Рис. 2. Жизненное состояние древостоя в лиственничнике рододендроновом (постоянная ПП 5, г. Шара-Горхон, 2014 г.)

Название диаграммы

Лиственница

Береза

Рис. 3. Жизненное состояние древостоя в лиственничнике брусничном (постоянная ПП 7, г. Шара-Горхон, 2014 г.)

Рис. 4. Жизненное состояние древостоя в лиственничнике ерниковом (постоянная ПП 15, г. Шара-Горхон, 2014 г.)

В данной исследовательской работе на каждой постоянной площади проводился учет всходов, самосева и подроста (табл. 7).

Таблица 7

Возобновление лиственницы Гмелина на исследуемых пробных площадях (2014 г.)

|

Номер ПП |

Вид, степень и сила пожара |

Год пожара |

Лиственница Гмелина |

||

|

Всходы, шт/га |

Самосев, шт/га |

Подрост, шт/га |

|||

|

4 |

Низовой устойчивый средний |

2003 |

7 |

40 |

4 |

|

5 |

Низовой беглый слабый |

2000 |

2 |

65 |

8 |

|

6 |

Низовой беглый слабый |

2001 |

0 |

0 |

0 |

|

7 |

Низовой устойчивый средний |

2001 |

0 |

3 |

0 |

|

8 |

Низовой беглый слабый |

2000 |

0 |

0 |

3 |

|

9 |

Низовой устойчивый средний |

2003 |

1 |

8 |

6 |

|

10 |

Низовой устойчивый средний |

2001 |

4 |

32 |

1 |

|

11 |

Низовой устойчивый средний |

2000 |

0 |

32 |

25 |

|

12 |

Низовой беглый средний |

2008 |

50 |

500 |

0 |

|

13 |

Низовой беглый слабый |

2010 |

2 |

6 |

1 |

|

14 |

Низовой устойчивый сильный |

2006 |

8 |

15 |

1 |

|

15 |

Низовой устойчивый сильный |

2010 |

13 |

48 |

0 |

На трех учетных площадях из 12 изученных всходов и самосева лиственницы не обнаружено. В остальных случаях всходы и самосев – единичные. Подрост лиственницы на 11-й площади наблюдался средний – до 120 штук на гектар, а в остальных случаях количество подроста очень мало. У березы всходов и самосева ни на одной из исследованных площадей не обнаружено, а средний уровень по количеству подроста достигает 300 штук на гектар и наблюдался на площади №12, в остальных случаях – ниже среднего.

Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований на трех участках лесных сообществ предварительно установлено:

-

– видовое разнообразие кустарников и травянистых растений слабое – в среднем 3–4 вида кустарников и 10–12 видов трав, что связано с частыми и устойчивыми пожарами;

-

– больше половины древостоя лиственницы на каждой пробной площади угнетены или полностью погибли;

-

– наблюдается значительное усыхание лиственницы Гмелина – до 27 % и березы плосколистной – порядка 15 %, что объясняется частыми и устойчивыми пожарами и рубками леса на исследуемой территории;

-

– естественное возобновление лиственницы Гмелина как основной лесообразующей породы в исследуемых типах леса выражено слабо – всего 9 всходов и 85 самосевов, что связано опять же с устойчивостью пожаров и полным выгоранием лесной подстилки;

-

– прогноз жизнеспособности древесной растительности на исследуемой территории неутешительный – лиственница Гмелина полностью усохнет и выпадет, если не уменьшится частота и устойчивость пожарной активности.

Список литературы Изучение жизненного состояния и процесса возобновления лиственничников после пожаров на территории Ивано-Арахлейского природного парка (Восточное Забайкалье)

- Анучин Н.П. Лесная таксация. -М.: Лесная промышленность, 1982. -552 с.

- Оценки условий и параметров развития лесных пожаров: метод. рекомендации/С.М. Вонский, В.Г. Гусев, Е.В. Коленов . -Л.: Изд-во ЛенНИИЛХ, 1985. -99 с.

- Мониторинг растительности в заповедниках Дальнего Востока и Забайкалья/А.В. Галанин . -Владивосток, 2008. -С. 56.

- Курбатский Н.П. Проблема лесных пожаров//Возниконовение лесных пожаров. -М.: Изд-во АН СССР, 1964. -С. 5-60.

- Курбатский Н.П., Шешуков М.А. О лесных пожарах в Хабаровском крае//Лесное хозяйство. -1978. -№ 4. -С. 79-83.

- Матвеев П.М., Матвеев А.М. Лесная пирология. -Красноярск: Изд-во СибГТУ, 2002. -С. 42.

- Сафронов М.А. Еще раз о классификациях лесных пожаров//Лесное хозяйство. -1971. -№ 2. -С. 22-25.

- Сукачёв В.Н., Зонн С.В. Общие принципы и программа изучения типов леса: метод. указания к изучению типов леса. -М.: Изд-во АН СССР, 1961. -С. 9-75.

- Флора Сибири. Т.1. -Новосибирск: Наука, 1988. -С. 76, 78, 80.

- Флора Сибири. Т.5. -Новосибирск: Наука, 1988. -С. 63.