Японский меч: специфика традиционного подхода к типологической классификации

Автор: Синицын Александр Юрьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию специфики традиционного японского подхода к типологической классификации нихонто: (японского меча). Обилие традиционной терминологии, описывающей разные аспекты бытования нихонто:, тем не менее, не позволяет констатировать существование адекватной научной типологической классификации японского меча.

Япония, японцы, традиционная культура, японский меч, нихонто:, классификация, типология

Короткий адрес: https://sciup.org/14737813

IDR: 14737813 | УДК: 391/395+

Текст научной статьи Японский меч: специфика традиционного подхода к типологической классификации

Настоящая статья посвящена особенностям специфического «японского подхода» к типологической классификации нихонто: – традиционного японского меча 1. Традиция японского меча имеет возраст более чем 1 300 лет, да и связанная с нею традиция описания меча не намного моложе – уже в период Нара (VIII в.) были составлены письменные памятники, дававшие описание многих мечей. Среди них – «То:дайдзи кэмбуцутё:» («Список сокровищ храма Тодайдзи»), датируемый 21 июня 757 г. и дающий информацию об оружии, находящемся в сокровищнице Сё:со:ин в Нара 2 [Cё:со:ин-тэн, 2010. С. 38-45].

В течение многих столетий формировался и понятийно-терминологический аппарат описания японского меча, выделялись его разновидности и принципы противопоставления одного вида всем остальным.

Хочется подчеркнуть, что этот аппарат представляется весьма развитым (свыше тысячи терминов) и даже избыточным; он учитывает самые мельчайшие особенности каждого конкретного меча. Одних лишь противопоставленных друг другу названий «классификационных типов» японских мечей, которые используются японскими исследователями, удалось насчитать около 150.

Однако эта громоздкая и перенасыщенная терминологией «классификация» мечей, вполне приемлемая для самих японцев, оказалась не очень понятной европейским коллекционерам; японским дилерам, продвигавшим нихонто: как брэнд антикварного рынка, пришлось столкнуться с проблемой адаптации его классификации к «западной» ментальности. Ситуация усугубилась после оккупации Японии американскими войсками в 1945 г., когда все мечи подлежали изъятию у населения и уничтожению как холодное оружие 3.

Поэтому японским истинным ценителям нихонто: пришлось спешно организовать общественную организацию экспертов; согласовать принципы ее деятельности как с правительственными структурами Японии, так и с оккупационными властями; разработать систему классификации японских клинков, позволяющую отличить «художественный» меч от утилитарного холодного оружия, не имеющего художественной ценности.

Так, в 1948 г. возникло «Общество по сохранению художественного японского меча» («Нихон бидзюцу то:кэн ходзон кё:кай»), имеющее аббревиатуру NBTHK. Эта организация не является правительственной, однако объединяет многих представителей политической, деловой и культурной элиты Японии и позиционирует себя как высшую инстанцию в экспертизе японского меча. Авторитет NBTHK общепризнан как в самой Японии, так и среди коллекционеров и антикваров за ее пределами.

Эксперты NBTHK предложили упрощенную типологическую классификацию. Все «истинные» художественные японские клинки объединились в один «тип»: НЖЛ нихонто: . Определяющий признак такого объединения – использование специфической японской технологии ковки и закаливания, отличающей нихонто: как от традиционных клинков других народов, так и от японских клинков, не относящихся к разряду «художественных» (как, например, различные ЖЛ гунто: - табельные сабли фабричной штамповки для военнослужащих японской императорской армии 1875-1945 гг.).

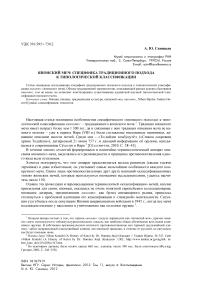

К типу нихонто: относятся, согласно классификации NBTHK [Manual..., б/г. С. 1; Баженов, 2003. С. 12-13], следующие классы мечей:

-

• 剣 Кэн ( цуруги ) – прямой двулезвийный меч;

-

• 太刀 Тати – длинный однолезвийный меч, носившийся лезвием вниз;

-

• 打刀 Утигатана – мечи, носившиеся лезвиями вверх. Утигатана делятся на 刀 катана (или ЖЛ дайто: ) 4 , т. е. свыше 2 сяку 5 , и ШЖ вакидзаси ( ЛЛ сё:то: ) - от 2 до 1 сяку ;

-

• ЖЛ Танто ( косигатана ) - боевой нож длиной менее 1 сяку .

К традиции нихонто: классификация NBTHK относит и клинки древкового оружия: копья 槍 яри и алебарды 薙刀 нагината , а также художественные наконечники для стрел. Последние три типа в настоящей статье не рассматриваются, ибо не являются собственно мечами.

Данная классификация выглядит (на первый взгляд) весьма логичной, лаконичной и удобной, и ее убедительное достоинство состоит в том, что именно ею пользуются все эксперты, антиквары и коллекционеры.

Однако при детальном рассмотрении выявляется ее условность и неспособность дать внятного ответа на вопрос о месте в этой классификации для многих разновидностей нихонто: .

Во-первых, остается без ответа следующий вопрос: даются четкие границы длины клинка для каждой группы мечей, но как быть с «пограничными» случаями, когда длина клинка «зависает» на маргинальной отметке (например, ровно 60,6 см)? Более того, принцип классификации меча по длине клинка определенно «пробуксовывает» для нескольких разновидностей мечей: так, есть мечи ЛЖЛ ко-дати (малый тати ) и ЛЛ (или Л^Л ) тиисагатана (малый катана ), длина которых менее 2 сяку , т. е. по определению они должны относиться к классу вакидзаси , а не к тати . При этом существует понятие ЖШЖ о:вакидзаси (большой вакидзаси - более 2 сяку ), соответствующий длине катана , и ЛШЖ ко-вакидзаси (малый вакидзаси , менее 1 сяку ), соответствующий длине ЖЛ танто: ; последний же имеет разновидность о:-танто: , т. е. свыше 1 сяку . Таким образом, длина клинка, важнейший типологический принцип классификации NBTHK, оказывается в предлагаемой типологии противопоставлением весьма сомнительной значимости.

Во-вторых, тщательное изучение выделяемых разновидностей японского меча приводит к очевидному выводу, что в классификации NBTHK отсутствуют четкие, универсальные принципы противопоставления одного вида меча другому.

-

4 Термином дайто: обозначаются также мечи кэн и тати с длиной клинка более 2 сяку .

-

5 1 сяку – около 30,3 см.

анто (косигатана)

катана вакидзаси пара дайсё ^ ^c^j кэн тати

К ,«-чшииимееиееё

Рис. 1. Основные разновидности нихонто: по классификации NBTHK

В-третьих, вызывает сомнение и адекватность выбора терминов для обозначения противопоставляемых классов мечей. Научный термин, строго говоря, должен иметь ясный, конкретный смысл и противопоставляться всем другим терминам, составляющим описываемую ими парадигму. Анализ же иероглифического написания названий японских мечей позволяет сделать вывод, что мы имеем дело отнюдь не с «научными терминами», а «квазитерминами», которые далеко не всегда отражают «имманентные» качества обозначаемых ими клинков. Более того, многие названия оказываются своеобразным исторически сложившимся «самурайским сленгом». Например, 脇差 вакидзаси – буквально означает «заткнутое сбоку», а «сбоку» за пояс оби можно «заткнуть» различные аксессуары - и нож 合口 айкути , и веер 扇 о:ги , и жезл 采配 сайхай . В ряде случаев названия являются опоэтизированными оборотами: например, 凶刃 кё:дзин - «клинок злодея», 忍者刀 синобигатана – «меч ниндзя », и пр.

Примечательно, что большинство как западных, так и отечественных исследователей традиции японского меча по ряду причин не обращали внимания на иероглифическое написание (за исключением В. М. Мендрина - см.: [Мендрин, 1999. Т. 2. С. 361]), а использовали их латинскую или кириллическую транскрипции. Между тем иероглифическое написание – это тоже разновидность традиционной классификации: каждый иероглиф представляет собой своеобразный «классификатор», который инкорпорирует различные предметы в один тип, или своеобразную «бирку», которая «придается» однотипным предметам. Представляется логичным, что если бы традиционное коллективное сознание японцев (оформившееся, в том числе, и благодаря иероглифической письменности) выделяло отдельный класс меча, то ему должен был бы соответствовать отдельный иероглиф, обозначающий именно этот конкретный класс, с конкретными свойствами. В этом случае мы действительно имеем дело с терми- ном. Далее, различные подклассы, составляющие один класс, должны записываться общим для всех классообразующим («базовым») иероглифом, сочетающимся с дополнительным ие-роглифом-«расширением», обозначающим спецификацию, как, например, ^Л танто: -«короткий» в сочетании с «однолезвийный меч».

Казалось бы, обилию названий разновидностей мечей, бытующих в японском языке, должно соответствовать и большое число «базовых» иероглифов. Однако, на самом деле, иероглифов, обозначающих типы японских клинков, удалось насчитать только четыре: 1) ヒ ; 2) Я ; 3) ^ (с более архаичными формами М , Ж); 4) Л .

Первый из приведенных «базовых» иероглифов - ヒ хи / садзи - совершенно непродуктивен, и его главное значение - «суповая ложка», и лишь второстепенное – «короткий нож». Можно было бы ожидать, что этот иероглиф должен обозначать класс коротких боевых ножей, но известен только один случай его использования: ヒ首 хисю – короткий нож, разновидность танто: , в сочетании с иероглифом сю / куби «шея» буквально означает «нож-шея» (или «нож для [перерезания] шеи»).

Второй иероглиф - Я дзин / ха - является производным от Л то: и имеет основное значение «лезвие», но может также означать «клинок» и «меч»; впрочем, в последнем значении встречается довольно редко, и не как термин, а как упомянутый выше оборот ИЯ кё:дзин -«клинок злодея». Чаще же иероглиф 刃 выступает не самостоятельно, а в составе более сложных иероглифов, например в одном из вариантов написания иероглифа 劔 кэн .

Третий «базовый» иероглиф 剣 читается как кэн , и в таком написании является современным упрощенным написанием архаичного иероглифа 劒 (имеется пять вариантов написания этого иероглифа). В классификации NBTHK он означает прямой двулезвийный меч, как правило, ритуальный. Имеет также два других чтения - цуруги и тати [Сасама Ёсихико, 1992. С. 209].

И, наконец, четвертый иероглиф Л то: в узком смысле используется для обозначения однолезвийных боевых мечей и ножей, которые составляют абсолютное большинство среди нихонто: , в широком смысле - для обозначения всего клинкового оружия. Начиная с периода Адзути-Момояма стал чаще использоваться для обозначения конкретной разновидности меча, получившей название катана .

Итак, в результате можно выделить только два иероглифа ( 剣 и 刀 ), которые используются в обозначении абсолютного большинства разновидностей японских мечей. При этом можно было бы сделать вывод, что тип нихонто: делится на два класса - кэн и то: , противопоставленные друг другу как двулезвийные однолезвийным, как, например, их китайские аналоги цзянь и дао . Однако на самом деле картина гораздо более сложная, что будет показано ниже.

Во-первых, иероглиф ^ кэн , как представляется, также является производным от Л то: и состоит из двух элементов: 刀 (сокращенная форма 刂 ) и 僉 (с чтением мина ), не имеющим самостоятельного значения.

Во-вторых, кэн очень часто выступает синонимом то: и используется не только для обозначения конкретного типа, но также и для обозначения любого клинка независимо от формы (например, ^Й кэндо: - «путь меча» - означает фехтование любым традиционным японским мечом независимо от его формы и размера. Термин ^^ танкэн (букв. «короткий меч») обозначает любой короткий меч, в первую очередь – однолезвийный, и служит синонимом как ЯЛ танто :, так и Ш^ вакидзаси; также обозначает двулезвийные кортики и кинжалы, вообще не относящиеся к типу нихонто:. Другие примеры синонимов: ^Л кай-то: и ^^ кайкэн, обозначающие короткие ножи (разновидность танто:) для скрытого ношения; или хранящийся в святилище Исоноками знаменитый «меч с семью рогами», клинок которого прямой и обоюдоострый, по-японски известен и как ситиси-то: Л^Л, и как си-тиси-кэн Л^^ (букв. «меч с семью ветвями» ) [Сасама Ёсихико, 1992. С. 213]. Можно привести примеры, когда ^ кэн используется вместо Л то:. Так, и принадлежавший императору Мэйдзи-тэнно старинный меч суйрю:кэн ^^^ (букв. «меч водяного дракона»), и принадлежавшие принцу Сётоку-тайси мечи хэйсисё:ринкэн ЛЛШ^ (букв. «меч с [че- тырьмя иероглифами на клинке, читаемыми как] хэй, си, сё, рин») 6и ситисэйкэн ЖЖ^ (букв. «меч с [изображением] семи звезд»), хранящиеся ныне в храме Ситэнно:-дзи в Осака [四天王時, 2006. С. 43], обозначены иероглифом кэн, хотя все три имеют прямые однолезвийные клинки ДЛ тёкуто:.

В-третьих, противопоставление ^ кэн и Л то: как двулезвийных мечей однолезвийным актуально в китайской парадигме, откуда иероглифы и были заимствованы. Однако на японской почве эта китайская парадигма ( канго ) наложилась на местную, собственно японскую ( ваго ) 7. Естественно, у японцев в эпоху активного заимствования китайской письменности и адаптации ее к японской фонетике (периоды Асука-Нара) имелись и свои исконные слова, относящиеся к лексике ваго , для обозначения клинкового оружия. Как можно судить по так называемому «кунному» чтению иероглифов или их сочетаний, это были три названия - цу-руги (меч вообще, в том числе ритуальный и / или высокостатусный), тати (боевой меч с более или менее длинным клинком независимо от числа лезвий) и катана (боевой нож с коротким клинком) [Сасама Ёсихико, 1992. С. 209].

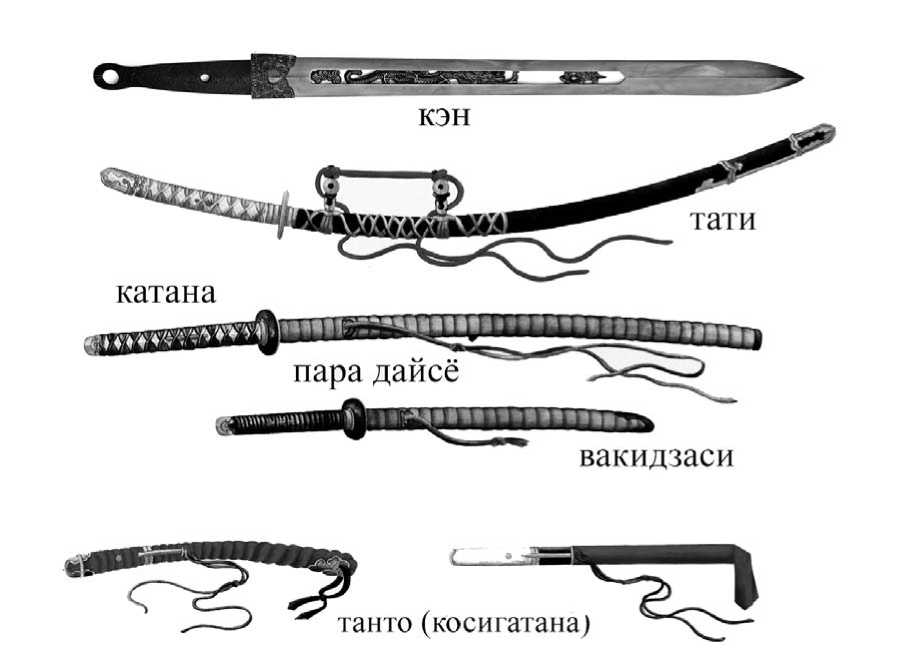

Это «сопряжение» двух парадигм привело как к имеющей место неопределенности и даже откровенной алогичности в построении традиционной классификации японского меча, так и к несоответствию названий некоторых мечей их иероглифическому написанию. Например, долгое время иероглиф ^ мог читаться японцами и как кэн, и как цуруги, и как тати, и вовсе не обязательно означал двулезвийный меч. Так, в книге специалиста по традиционному японскому оружию и доспехам Сасама Ёсихико «Cборник японских исторических рисунков» («Сирё: Нихон рэкиси дзуроку») [1992. С. 209] приводится изображение японского воина периодов Кофун-Нара, и каждый элемент снаряжения подписан иероглифами, снабженными окуригана – фонетическим чтением. За поясом воина – два меча: длинный и короткий (фак-たち тически - боевой нож). Длинный меч подписан иероглифом 剣 цуруги с фонетическим чте-かたな нием тати! (Не менее «экзотично» и обозначение короткого меча: 刀子 (букв. «меч-かたなこ ребенок») с фонетическим чтением катана, хотя, согласно правилам, бином 刀子следует читать как катана-ко).

Далее, легендарный меч, ставший регалией древних японских императоров, полученный якобы от самой Аматэрасу-но оомиками, назывался в мифологическом своде «Кодзики» и тати ( ЖМЖЖЛ Кусанаги-но тати ), и цуруги ( ЛЖ^ЖЖ^ Амэ-но муракумо-но цуруги ) [Пинус, 2000. С. 290-293]. Терминологическая неопределенность привела к появлению такого странного «термина», как цуруги-но тати , встречающегося в ранних письменных памятниках, в частности в «Кодзики» и «Манъё:сю:» [Kanzan, 1992. C. 30], и обозначающий те клинки, что использовали герои синтоистских мифов. Например, цуруги-но тати упомянут в предсмертной песне героя Ямато-такэру-но микото: Отомэ-но токо-но-бэ ни вага окиси цуруги-но тати сонно тати-ва я - «О, тот меч [т. е. цуруги-но тати , он же - Амэ-но кусана-ги-но цуруги ], что оставил я у ложа девы...» 8 .

Цитируемый стих отражает те терминологические затруднения, что испытывали создатели старинных текстов, пытаясь описать и классифицировать архаичное оружие жителей страны Ямато при помощи китайских иероглифов. Действительно, устоявшееся иероглифическое написание тати - ЖЛ или ЖЛ - « та+ти », очевидно, используется искусственно, ибо иероглиф Л чтения ти просто не имеет. Правильное же «китайское» чтение ( он-ёми ) бинома ЖЛ - дайто: [Мендрин, 1999. Т. 2. С. 33] .

Из сказанного выше следует, что постулируемое классификацией NBTHK противопоставление мечей кэн ( цуруги ) мечам тати как двулезвийные клинки однолезвийным не является достоверным.

Рис. 2. Воин периода Кофун. Прорисовка Сасама Ёсихико, «Cборник японских исторических рисунков» («Сирё: Нихон рэкиси дзуроку») [Сасама Ёсихико, 1992. С. 209]

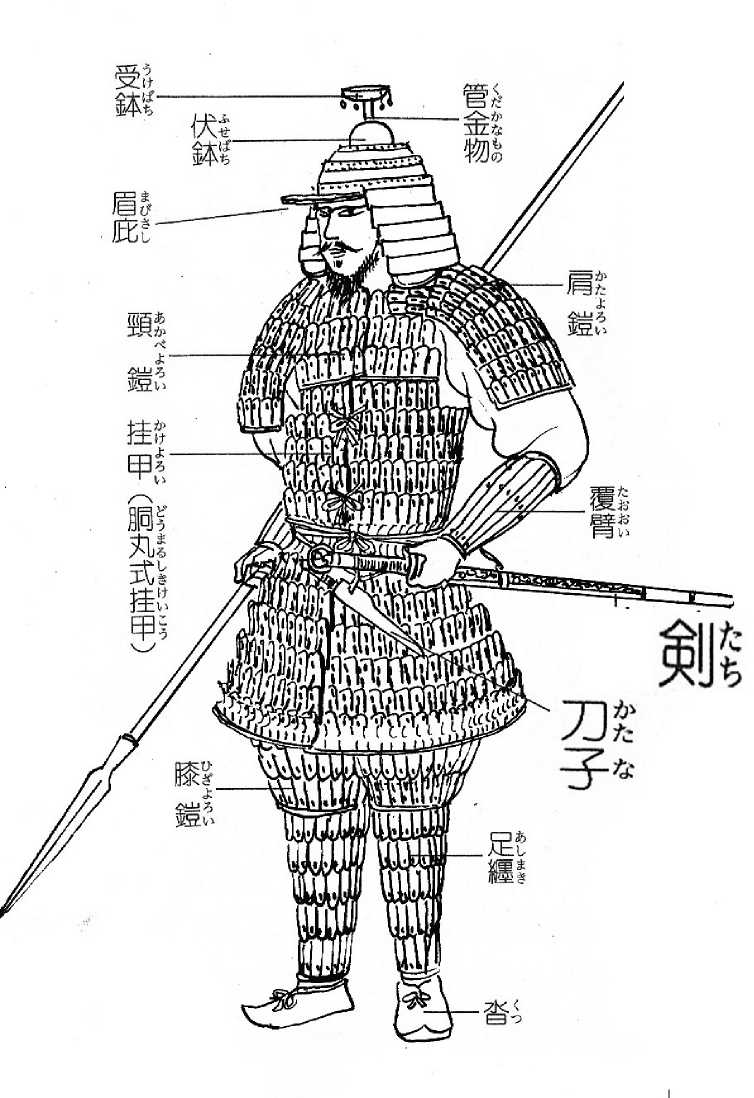

Теперь о соотношении «терминов» тати и катана . Классификация NBTHK противопоставляет их друг другу как два совершенно разных типа мечей. Действительно, изначально тати и катана составляли пару: длинный меч и боевой нож. Другими словами, 刀子 катана («меч-малыш») фактически выступал синонимом 短刀 танто: («короткий меч», он же - 腰 刀 косигатана «нож на пояснице»), который также носился в паре с 大刀 тати .

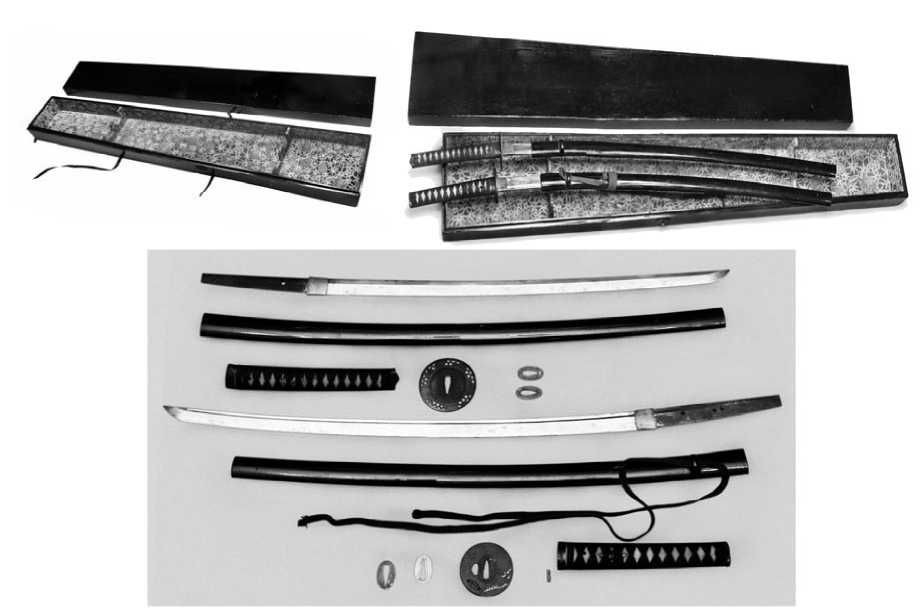

Рис. 3. Пара дайсё: в футляре катана-дузцу . Из собрания МАЭ РАН. Эти предметы восходят к собранию голландского коллекционера И.Ф. ван Овермеера Фишера; были преподнесены последним императору Николаю I в 1838 г. Примечательно, что оба составляющих пару меча являются катана

Однако с конца XVI в. под катана стал пониматься длинный меч, альтернатива тати , его стали обозначать иероглифом 刀 , и классификация NBTHK противопоставляет их как два разных типа длинного меча. Согласно этой классификации, именно по отношению к катана , а не тати , вопреки всякой логике, акцентируется значение «большой меч» - ЛЛ дайто: .

Итак, по классификации NBTHK получается: 刀катана (изначально – 刀子«меч-малыш» (кит. даоцзы - «нож») является ЛЛ дайто: («большой меч») и, с одной стороны, противопоставляется ЛЛ тати, который тоже «как бы» является дайто:, с другой - вакидзаси, или ЛЛ сё:то: («маленький меч»). Здесь же отметим, что в свете «иероглифического фактора» しょうとう весьма невнятным выглядит и противопоставление «малого меча» вакидзаси (он же 小刀 こがたな ちいさがたな сё:то:) 1) ножу ЛЛ когатана, 2) «малому катана» ( Л Л тиисагатана) и 3) боевому たんとう ножу - т. е. «короткому катана» ^Л танто:.

Причина такой алогичности заключается в том, что слово катана , синоним пресловутого «самурайского меча», на самом деле не термин, а «квази-термин», т. е. фактически самурайский сленг.

Наша точка зрения состоит в том, что и 大刀 тати , и 刀 катана , и вакидзаси (т. е. 小刀 сё:то: ) принципиальных (системных) различий не имеют и принадлежат к одному классу оружия – мечу с длиной лезвия свыше 1 сяку , которым можно нанести специфический «секущий» рубяще-режущий удар. Если клинок короче, то это уже не меч, а нож, колющережущее оружие, которым нанести «секущий» удар просто невозможно. В этой связи было бы логичнее назвать тати , катана и вакидзаси (в «терминологической» парадигме ваго )

тремя подклассами дайто: 大刀 «большого меча» (термин из китайской парадигмы канго ) и противопоставить ему «малый меч» – боевой нож сё:то: , он же – «короткий меч» танто: ちゅうとう

(примечательно, что понятие «средний меч» 中刀 тю:то: в японском оружиеведческом арсенале не представлено).

Следует подчеркнуть еще одну особенность традиционного японского подхода к классификации нихонто: , а именно: большинство представленных в ней типов противопоставляются друг другу не по свойствам клинка, а, прежде всего, по способу ношения. Ни клинки их, ни даже оправа НЕ ИМЕЮТ принципиальных, системных отличий, а разнятся только способом крепления ножен к одежде. Иначе говоря, мечи «по умолчанию» рассматриваются традиционными «классификациями» не как класс клинкового оружия, составляющий отдельную парадигму, а как аксессуар костюма, т. е., по сути, оказываются вписанными в совершенно иной семантический контекст.

Кроме того, японский подход к классификации мечей не предполагает ни системности, ни иерархичности, ввиду чего семантические поля многих типов перекрываются, и один и тот же конкретный клинок может относиться одновременно к разным типологическим категориям. Такая «логика» позволяет выделить множество «точек зрения», совокупность которых позволяет взглянуть на один и тот же меч под разным углом и оценить его конкретные особенности по разным «позициям», что вполне соответствует традиционному японскому подходу к классификации. Последний предполагает не столько типологизацию, выявление общих свойств у разных видов традиционного клинкового оружия, а «индивидуализацию» каждого конкретного меча, выделение тех его свойств, которые отличают его от всех остальных.

Несмотря на указанные выше издержки, классификация NBTHK устоялась настолько прочно и широко, что вряд ли подлежит пересмотру. Попытки ее изменения и «улучшения» неизбежно приведут к еще большей запутанности и усложнению и без того избыточно сложной системы. Поэтому исследователям традиции японского меча остается одно – продолжать пользоваться данной классификацией, отдавая себе отчет в ее исторически сложившемся несовершенстве.

Alexander Yu. Sinitsyn

JAPANESE SWORD: THE SPECIFICS OF TRADITIONAL APPROACHES TO TIPOLOGICAL CLASSIFICATION