Ярославский иконостас на рубеже XX-XXI вв.

Автор: Юрьева Татьяна Владимировна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Провинциальная культура

Статья в выпуске: 4 (53), 2005 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется создание икон в Ярославе в конце XX - начале XXI веков, их характерные особенности, а также их соответствие и несоответствие канонам христианской православной церкви.

Короткий адрес: https://sciup.org/147222199

IDR: 147222199

Текст научной статьи Ярославский иконостас на рубеже XX-XXI вв.

Одной из малоизученных и практически не обсуждаемых в современной науке является тема, связанная с созданием иконостаса конца XX — начала XXI в. Существование современных иконостасов связано, прежде всего, с проблемой возрождения в этот период русской православной иконы. В 90-х гг. XX в., когда началось возвращение русской православной церкви храмов и святынь, встал вопрос о воссоздании с учетом традиций нового религиозного искусства. Огромное количество вновь открытых (отреставрированных, а впоследствии и заново сооруженных) храмов нуждалось в новом оснащении и воплощении традиционного интерьера, включающего в себя весь комплекс религиознохудожественных форм.

Подобная ситуация связана с рядом аспектов, несомненно повлиявших на содержание и форму вновь создаваемых произведений. Сегодня невозможно с уверенностью утверждать, каким был бы «язык» современной иконографии, развивайся она своим естественным, не прерванным историей путем. Прерванная в годы советской власти иконографическая традиция должна была быть восстановлена людьми, не воспитанными в традиционном культурном пространстве, доминантой которого было религиозное (православное) сознание, что породило ряд специфических проблем.

Изучение практики создания иконографических произведений показывает, что одной из важнейших проблем перед заказчиками (церковью) и исполнителями (иконописцами новой формации) стал выбор точки отсчета, той

ЮРЬЕВА Татьяна Владимировна, доцент кафедры культурологии и журналистики Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д.Ушинского, кандидат культурологии.

иконографической традиции, которую необходимо или возможно принять за канонический эталон, и на его основе создавались бы новые артефакты. Эта проблема и по сей день не решена и является предметом спора как в богословских, так и в искусствоведческих кругах. За пятнадцатилетнее существование того явления, которое можно назвать новой иконографией, мы стали свидетелями самых разнообразных вариантов проявлений художественного языка, предложенных современными художниками-иконописцами. Это и иконы, выполненные в канонах времени Андрея Рублева или канонах XVI в. иконописной школой Троице-Сергиевой Лавры. Это и творческие поиски одного из ведущих иконописцев нашего времени, архимандрита Зинона, уходящие в глубину веков от работ в Троице-Сергиевой Лавре и Даниловом монастыре, где он ориентировался на традицию иконографии XV—XVI вв., до работ в церкви Стефана Первомученика Спасо-Преображенского Мирожского монастыря, где иконописец ориентировался на образы Равенны.

И если в случае с древней иконографией можно достаточно четко дифференцировать иконы с точки зрения их хронологической принадлежности, поскольку каждая икона несет на себе печать традиции того столетия, в которое она была создана, то краткий срок (15 лет существования новой иконографии) породил пеструю картину постмодернистской эклектики.

Вторая проблема, во многом определяющая современное состояние православного искусства, лежит в материальной плоскости. Современная социально-экономическая, культурная, религиозная ситуация в корне отличается от существовавшей в России на протяжении нескольких столетий, вплоть до начала XX в., когда церковь не была отделена от государства. Все памятники, принятые объединять в понятие «религиозное искусство» и в том или ином виде сохранившиеся до наших дней, являлись частью архитектурно-художественных комплексов. Тогда, в соответствии с православной традицией, содержанию соответствовало гармоническое единство формы, стиля, продиктованное рядом социокультурных факторов и всегда отвечавшего требованиям целостности религиозных и эстети- ческих представлений. Храм, фрески и иконы в нем — часть единого художественного замысла и в большинстве случаев создавались практически одновременно.

Таким образом, в современной ситуации возрождения традиций православного храмоздательства неизбежно возникает проблема взаимодействия храмовой архитектуры и иконы, назревает необходимость воссоздания церковных интерьеров, где важнейшее место занимает иконостас. «Именно при создании иконостасов особенно ясной становится необходимость поисков взаимопонимания между архитекторами и иконописцами, поскольку иконостас, даже самый простой, тябловый, — это архитектурное сооружение, имеющее свои конструктивные особенности, пропорции и членения, связанные не только с канонами и традициями иконописи, но и с особенностями интерьера храма, а также с общим духовно-символическим пониманием смысла иконостаса»1

В современной ситуации понятие целостности и ансамбле-вости в структуре храмового интерьера практически разрушено. И если в столицах создаются новые храмы, где наблюдается хотя бы внутреннее художественное единство (не говорим о единстве со стилем современной эпохи, которого просто еще не существует применительно к иконографии), в провинции чаще всего мы имеем дело не с созданием нового, т.е. синтезом, а с приспособлением старого, т.е. эксплуатацией канона или чаще отдельных его элементов.

В г. Ярославле, где к началу XX в. насчитывалось больше сотни храмов, пока не построено ни одного нового храма, а лишь начато возведение церкви в «спальном» районе города Брагино и обсуждается начало работ по воссозданию взорванного в 30-е г. XX в. Успенского собора. В городе, однако, существует немало (более двух десятков) памятников храмовой архитектуры, переданных русской православной церкви, где идут богослужения и осуществляются попытки создать для этого все условия, предписываемые каноном. И именно в этом случае еще более остро проявились все вышеозначенные проблемы.

В контексте исследования проблемы духовного и предметно-материального возрождения православной традиции обустройства храмов следует остановиться на проблеме творения культурного синтеза в системе новых реалий, анализе ярославских иконостасов, созданных (а не реконструированных, поскольку таковых и не имеется) в течение последних полутора десятков лет.

В ходе решения совершенно новой для искусствоведения и культурологии задачи по имманентному изучению церковного интерьера (ибо все известные исследования носят ретроспективный характер) было обследовано двадцать объектов. В основном это теплые приделы больших летних храмов XVII в.: придел во имя ярославских св. князей Василия и Константина храма во имя Богоявления Господня (ц. Богоявления), придел во имя Образа Спаса Нерукотворного (ц. Спаса на Городу), Благовещенский придел храма во имя Архистратига Михаила (ц. Михаила Архангела), придел мученика царевича Алексея (ц. Димитрия Солун-ского) (рис. 1). Кроме того, это построенные при них же небольшие теплые храмы, такие, как храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери, храм во имя Вознесения Господня, храм во имя Похвалы Пресвятой Богородицы. Этот ряд дополняет несколько небольших храмов, находившихся на окраинах города и на городских кладбищах: церковь Параскевы Пятницы на Туговой горе и церковь Параскевы Пятницы в Калашной слободе, храм Владимирской Божией Матери на Божедомке, храм св. Леонтия на Леонтьевском кладбище. В число ярославских храмов можно также включить и храмы Норского посада, который давно уже стал частью города. В особую группу нами выделяются иконостасы храмов вновь открытых монастырей, Толгского и Казанского, где отмечается гораздо больший размах восстановительной деятельности.

Все без исключения новые ярославские иконостасы могут характеризоваться одной общей чертой: маленькие или большие, богатые, сделанные на заказ или собранные из имеющихся икон, все они созданы без учета художественных и стилевых особенностей храма, в котором находятся. Ни о какой исторической реконструкции или хотя бы стилизации здесь не может идти речи.

Если говорить о художественной стилистике каждого из них в отдельности, то здесь мы наблюдаем картину, ха-

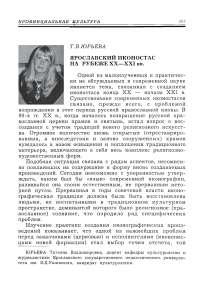

Рис. 1. Иконостас придела новомученика царевича Алексея церкви Димитрия Солунского рактерную современной иконографии. В каждом отдельном случае для создания общего вида иконостаса выбирается некий, не всегда однозначно определяемый, художествен- ный стиль, прообразом которого становятся то древнерусский стиль (XVI в.) с особо узнаваемым навершием царских врат и глухой декоративной резьбой (иконостас придела ц. Богоявления), то барокко с картушами неправильной формы и большим количеством покрытой золотом резьбы (иконостасы главных храмов Свято-Введенского Толгского монастыря). Стиль некоторых иконостасов можно даже охарактеризовать как минималистский с элементами модернизма (например, иконостас придела во имя Образа Спаса Нерукотворного церкви Спаса на Городу, иконостас церкви великомученика Никиты или иконостас храма во имя Вознесения Господня).

Несмотря на общую художественную эклектичность современных иконостасов, считаем возможным определить особенности стилевых решений каждого из них. Часть иконостасов можно идентифицировать как выполненные по авторскому замыслу и в авторской манере. Таковым, в частности, является современный иконостас ц. Сретения в Депутатском переулке г. Ярославля, выполненный в конце 90-х гг. художником С.Соколовым (рис. 2). Сретенский храм был построен в 1891 —1895 гг. на средства купца И.Н.Ду-наева по проекту архитектора Н.И.Поздеева на месте уже существовавшего ранее храма. Его архитектуру характеризует псевдорусский стиль с элементами эклектики. Престолов в храме четыре: во имя Сретения Господня; во имя иконы Богоматери «Знамение», во имя великомученика и целителя Пантелеймона; во имя святителя Стефана-исповедника; архиепископа Сурожского.

Современный иконостас поставлен в 1999 г. и имеет три яруса, представленные местным (поясным), праздничным и деисусным (полнофигурным) чинами. Иконостас можно рассматривать как целостный ансамбль, выдержанный в одном стиле. Его автор — Сергей Соколов, профессиональный художник, занявшийся иконописанием в постперестроечное время. Иконостас не восходит ни к одной из существовавших в историческом прошлом традиций. Рамочный по своему архитектурному построению, этот иконостас все же в какой-то мере опирается на иконостасную традицию, существовавшую в Ярославле XVII в. Так же, как в вышеуказанной традиции, при сохранении общей регу-

Рис. 2. Иконостас Сретенской церкви лярной структуры центральная часть несколько расширена и завышена и является композиционным центром иконостаса. Такое композиционное решение можно видеть в главном иконостасе церкви Ильи Пророка в Ярославле, иконостасе церкви Иоанна Предтечи и Федоровской иконы Божьей Матери, иконостасе Воскресенского собора г. Ту-таева (все XVII — нач. XVIII вв.). На этом возможность аналогии исчерпывается. Декоративное решение иконостаса можно назвать авторским, не имеющим аналогов в канонической традиции. В частности, в иконостасе как конструктивный элемент выступает плоскость иконостасной стены, несущая не только иконы, но и окружающие их сквозные резные элементы и рамы, просто наложенные сверху на плоский белый фон. Пышный резной декор, восходящий к барочной традиции, ограничен простыми геометрическими формами (прямоугольные или полуциркульные рамы вокруг икон, прямоугольные же панели в нижней части иконостаса); простые полуциркульные арки, ордерные формы (полуколонки между иконами) использованы в их классическом, а не барочном варианте.

Все это придает иконостасу эклектичность, которая поддерживается также ощутимыми «возрожденческими» тенденциями в его живописном решении. Иконы, написанные с использованием линейной перспективы и нетрадиционных для канонической иконописи композиционных решений, более напоминают светские (либо экспонируемые в музее религиозные) картины в красивых рамах. Но несмотря на эти несоответствия традиции, что можно рассматривать как недостаток, этот иконостас оказывается одним из самых выдающихся среди современных Ярославских комплексов.

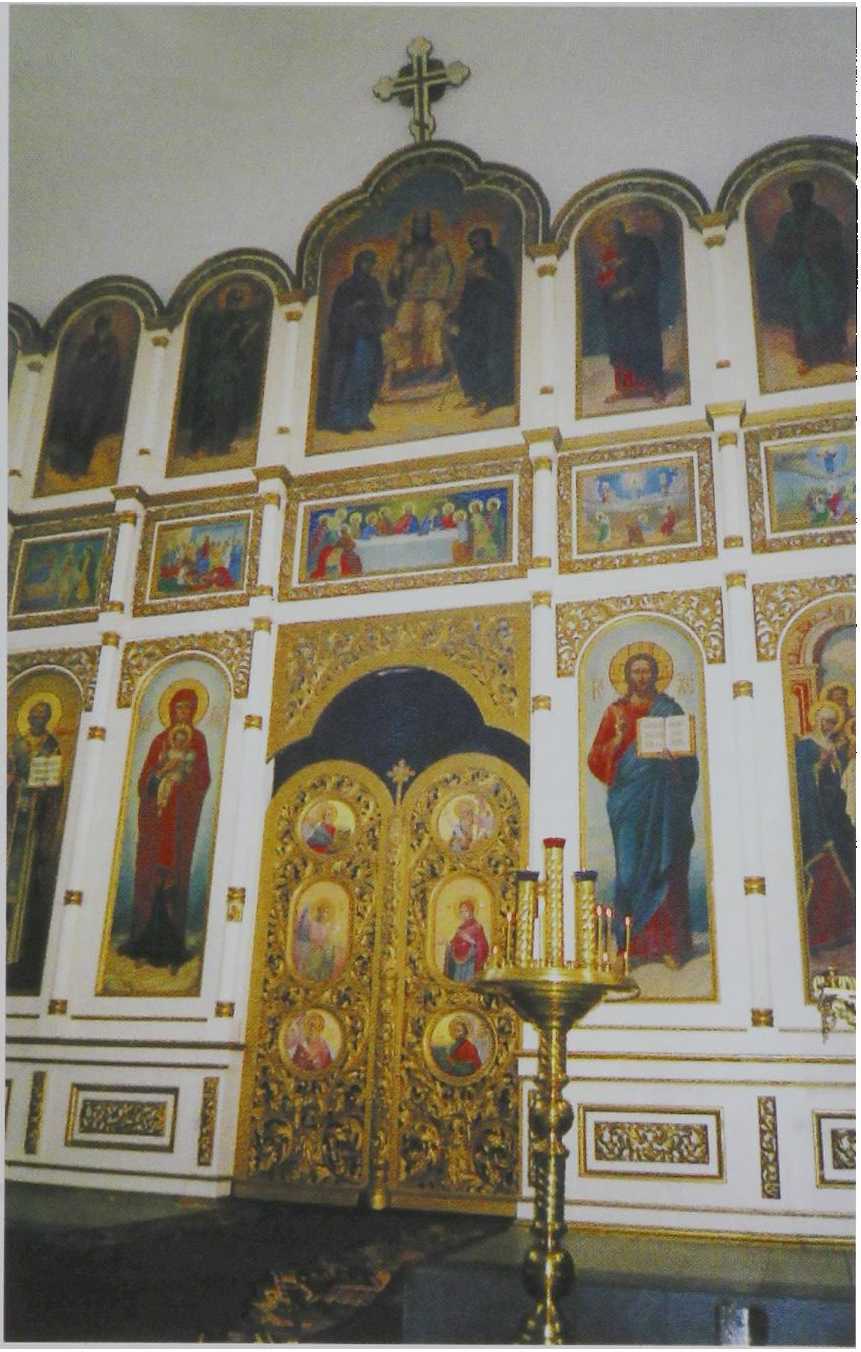

Сопоставить его можно только с иконостасом придела во имя ярославских св. князей Василия и Константина церкви Богоявления (резчик — Сергей Аксенов), который, правда, гораздо меньше по размерам, поскольку украшает собой не основное помещение храма, а пристроенную к нему небольшую зимнюю церковь (рис. 3).

Эта одноярусная алтарная преграда, созданная также на рубеже XX — XXI вв., восходит к традиции древнерусских резных иконостасов. Прежде всего это наблюдение

Рис. 3. Иконостас придела св. Василия и Константина церкви Богоявления относится к форме святых врат, которые стилизованы под плоскую выемчатую резьбу, украшавшую царские врата с XVI до сер. XVII в. Фигурное навершие врат также отсылает нас к этому периоду. Основной декор иконостаса точно сочетается с иконной живописью, также стилизова-ной под XVI в. Тем не менее, исполнителям иконостаса не удалось избежать нарушения стилевого единства. Над Царскими вратами возвышается достаточно большая по размерам и поэтому несколько тяжеловесная «коруна». На ней — икона «Тайная Вечеря» в криволинейном картуше. Столь сложная криволинейная форма вряд ли могла существовать в иконостасах XVI в. Тем более, что и сюжет Тайной вечери появляется в верхней части врат гораздо позже. Он заменяет сюжет Евхаристии только в конце XVII в. Так же, как и уже описанные элементы, эклектично выглядит появление сквозной резьбы, фризом украшающей верхний край иконостаса.

Обозревая весь круг современных ярославских иконостасов с точки зрения проявившихся в их построении и живописном решении стилевых тенденций, можно сделать вывод о том, что каждый из них представляет собой комплекс несочетаемых по стилю элементов.

Столь же противоречива и иконографическая программа иконостасных композиций. Есть определений канон построения придельного иконостаса, обусловленный его небольшими, по сравнению с иконостасом основного храма, размерами. Он заключается в том, что в придельном иконостасе не всегда ставится праздничный ряд икон, но обязательно должен быть деисус. Большинство же современных иконостасов ярославских храмов исключают деисусный чин, напротив, включая чин праздничный. Исключение деисуса из иконостасной композиции, с точки зрения православной традиции, в корне неверно, поскольку именно этот ряд несет в себе основную семантическую и символическую нагрузку. Недаром в древности весь иконостас именовался «деисус». Надо заметить, что при построении иконостасов в условиях эмиграции, где, как сейчас у нас, для возведения больших иконостасов не хватало ни места, ни средств, об этом никогда не забывали. Деисус, пусть в минимизированном, сокращенном варианте всегда присут-

Ярославский иконостсц^ на рубеже XX—XXI вв. 277 ствовал на положенном ему месте. Например, это иконостасы работы Д.С.Стеллецкого (в храме Сергиева подворья, в церкви Национальной организации витязей в Лаф-фрей (Альпы)), Н.И.Исцеленнова (в церкви Знамения Божьей Матери в Париже, в храме-памятнике Иова Многострадального в Брюсселе), иконостасы П.А.Федорова, Г.В.Морозова и др.

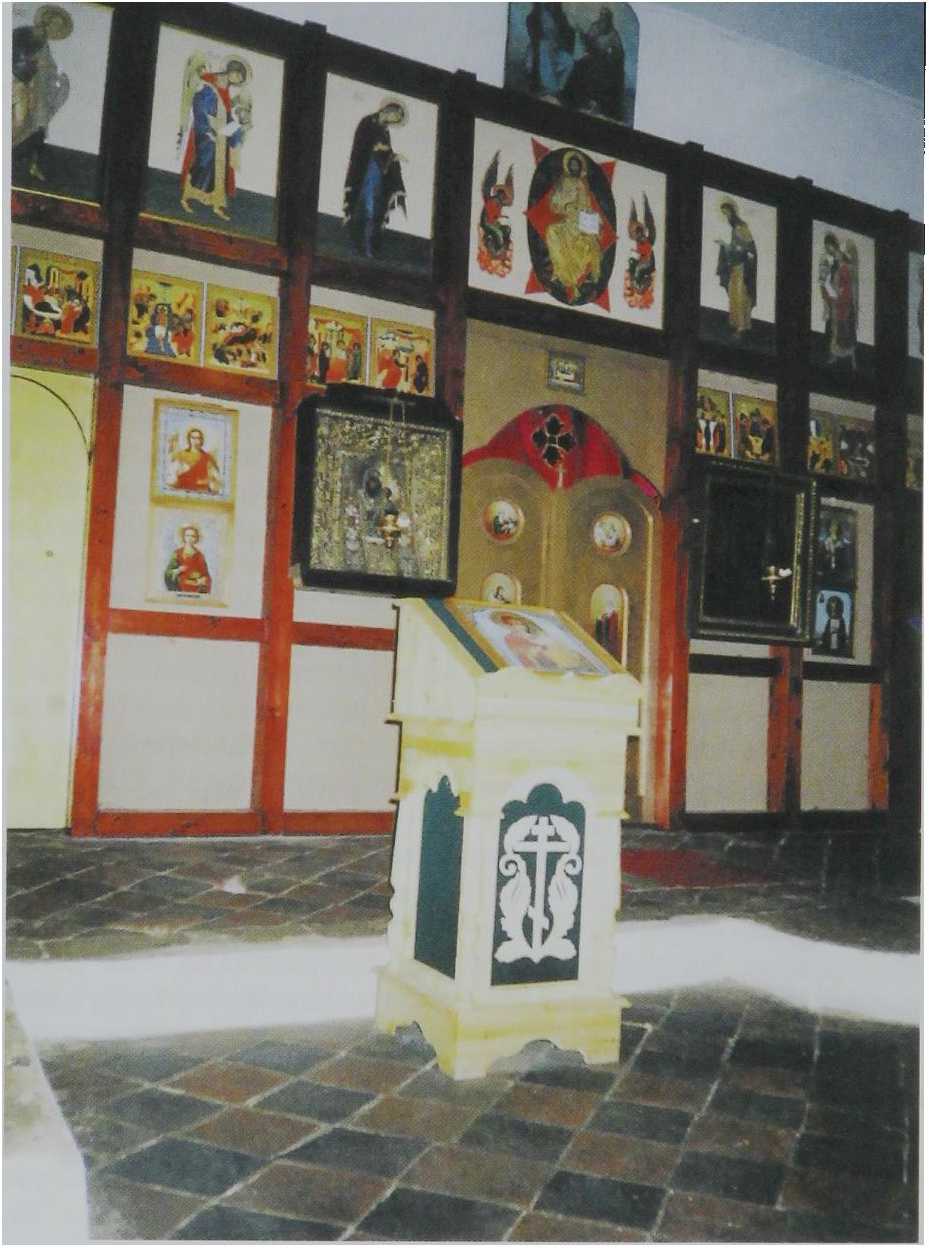

Следует различать системные и локальные проблемы, выявляемые в связи с созданием современных иконостасов. К числу первых относится невнимание к важнейшему компоненту православного храма, что возможно объяснить непониманием эстетического и сакрального смысла иконостаса как культурного синтеза. К числу вторых можно отнести, например, появление праздничного чина в придельных иконостасах. Это связано функциональной неотчетливостью построения храмового интерьера, а именно, по-видимому с тем, что в настоящее время большая часть приделов в храмах несет на себе нагрузку основного храма, который еще не восстановлен и требует на это больших затрат и усилий. Более того, спецификой большинства обсуждаемых иконостасов является существовавший уже в более позднее время порядок праздничных икон, соответствующий не евангельской истории свершения праздников, а календарному принципу, т.е. их времени в годовом цикле богослужения. Например, таким порядком праздничного ряда характеризуются иконостасы придела во имя Спаса Нерукотворного Образа церкви Спаса на Городу и храма во имя Вознесения Господня (рис. 4).

В современных иконостасах наблюдаются и нарушения в традиционной канонической программе, обусловленные эстетическими соображениями не очень сведущих авторов, или давлением на иконографическое содержание выбранной архитектурной формы иконостаса. В частности, в иконостасе храма во имя Вознесения Господня деисус соединен с местным чином. Вероятно, это продиктовано нежеланием поставить трехрядный иконостас, поскольку он закрыл бы собой заалтарную фреску «Тайной вечери». С другой стороны, при сооружении этого иконостаса, несомненно, присутствовало стремление сохранить в «хоть каком-то виде» деисусный чин. Это привело к отсутствию в

278 _

________ T .В.Юрьева

Рис. 4. Иконостас придела церкви Спаса на Городу иконостасе какой-либо иконы, отдельно посвященной образу Иисуса Христа, что совершенно недопустимо, так как весь символический смысл иконостаса развивается вокруг центральной иконы Спасителя (будь то «Вседержитель» или «Спас в Силах»).

Кроме названных значительных или более частных отступлений от канона, можно отметить, условно говоря, «выпадения» отдельных сюжетов из своего ряда в другие ряды. Это относится, например, к иконостасу церкви Сретения, где две праздничные иконы «Рождество Богоматери» и «Успение» занимают пустые пространства над северными и южными вратами ниже основного праздничного ряда. Это относится и к церкви на Тутовой горе, где праздничный ряд иконостаса распадается на два яруса, выше и ниже, и тем самым, нарушается логика его построения. Часто в иконостасные ряды попадают иконы, сюжеты которых не соответствуют содержанию этого чина.

Анализ живописи икон, находящихся в иконостасах, обнаруживает не меньше структурных и связанных с ними содержательных проблем, чем в связи с самими иконостасами. Часто живопись, стилизованная под определенную эпоху, не соответствует стилю декоративного оформления иконостаса, который также имеет какой-то исторический стилевой образец. Живопись иконостаса церкви Параскевы Пятницы в Калашной, выполненная под стиль икон так называемого синодального периода, т.е. иконной живописи XIX в., вставлена в резное оформление иконостаса, которое тогда не могло существовать. Иконы, выполненные в стиле древнерусской живописи, часто помещаются в барочное по декору оформление (иконостас церкви Похвалы Богородицы или иконостас церкви Тихвинской Богоматери). Подчас иконостасы собирались из разновременных и, соответственно, разных по стилю икон, сохранившихся в храме. Тогда о стилевом единстве вообще не могло быть речи. Ярким примером такого иконостаса является иконостас церкви Параскевы Пятницы на Тутовой горе. Здесь много икон с совершенно разной историей. Это иконы и старые, и новонаписанные.

Особую историю имеет храмовая икона св. Параскевы Пятницы, созданная в 1993 г. Г.А.Ляпьер в Париже и привезенная в дар этому храму. Г.А.Ляпьер принадлежит к первой волне русской эмиграции и является членом общества «Икона» в Париже, объединившего многих рус- ских иконописцев во Франции. Икона св. Параскевы Пятницы написана как дар в трудные для храма годы его восстановления, с большими сложностями, учитывая ее размер, она доставлена в Ярославль из Парижа и особо почитается прихожанами храма2

Таким образом, при большом количестве икон, написанных разными художниками в разное время, трудно соблюсти их художественное единство. Не столько стилевая (историко-культурная, художественная) эклектика, сколько прямой отказ от художественного создания иконостаса видится в случаях, когда вместо икон, пусть и новонаписанных, в храме появляются заламинированные репродукции известных икон. Как временное решение проблем богослужебной деятельности это, возможно, является вынужденной мерой. Но становится заметно, как «временное» становится «постоянным». Что, кстати, случилось со многими современными ярославскими иконостасами (иконостас Благовещенского придела ц. Михаила Архангела). В этом случае ни о каком современном иконописании речь уже не идет.

Подводя итог, необходимо отметить, что процесс строительства иконостасов в современных, вновь обустраиваемых храмах, еще далек от совершенства. Очевидно, что в первую очередь значимую роль здесь играет материальный фактор. Но нельзя сбрасывать со счетов и такие аспекты, как отсутствие достаточного понимания богословской сущности иконостаса как феномена православного церковного искусства, а также авторский волюнтаризм художников или же просто отсутствие специальных знаний и навыков художественного вкуса.

Следует признать правоту священника Николая Чернышева, писавшего: «Вопросы восстановления так или иначе стоят перед всей нашей Церковью, и особенно остры они сегодня. Не осознав и не сформулировав для себя и для мира наши задачи, мы потратим остаток сил впустую»3 Прошедшее десятилетие, как время возрождения церковной жизни в России вообще и в Ярославле, в частности, позволяет, к сожалению, утверждать, что пока не создано новой иконостасной школы, которую можно было бы с гордостью назвать ярославской.

Список литературы Ярославский иконостас на рубеже XX-XXI вв.

- Кудрявцева Т.Н. «Двери Райские» древнерусского иконостаса // Светильник. № 2/3. 2003. С. 3.

- Вздорное Г.И. Лелекова О.В. Залесская З.Е. Общество «Икона» в Париже. М., 2002. С. 326 - 328.

- Священник Николай Чернышев. «Се, творю все новое» // Памятники Отечества. № 37. М., 1997. С. 144.