Эффект хирургического лечения эпикондилита плечевой кости: сравнение способов

Автор: Качесов А.В., Королев С.Б., Носов О.Б., Эль-мудни Ю.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 2 (32), 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: Проанализировать результаты оперативного лечения эпикондилита плечевой кости.Материалы и методы: Девяносто шесть пациентов (99 локтей) было включено в исследование. Первой группе пациентов выполняли денервацию наружного надмыщелка, пациентам второй группы выполняли операцию по методу Моррей (Morrey), в третьей группе пациентов оперировали по авторскому способу. Пациентов обследовали через 3, 6 и 12 месяцев после операции. Результаты оценивали клинически, при помощи шкалы ВАШ, динамометрии кистевого хвата, опросников DASH и Mayo.результаты: Положительную динамику наблюдали во все периоды наблюдения. В первой группе через 3 месяца после операции определили наилуч- ший функциональный результат, но через 12 месяцев был значительный регресс. Пациенты второй и третьей групп показали стабильное снижение болевого синдрома, улучшение показателей силы хвата кисти и функции конечности, снижение балльной оценки неспособностей верхней конеч- ности. Наилучший результат был обнаружен у пациентов третьей группы, оперированных по предложенному авторами способу.Выводы: При устойчивом к консервативному лечению эпикондилите плечевой кости оперативное лечение является методом выбора. Денервация надмыщелка плечевой кости дает быстрый эффект, который значительно теряется в течение 1 года. Результат оперативного лечения и его стойкость зависят от радикальности выполненного оперативного вмешательства.

Эпикондилит, оперативное лечение, отдаленные результаты

Короткий адрес: https://sciup.org/142215935

IDR: 142215935 | УДК: 617.573 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2018.2.31-38

Текст научной статьи Эффект хирургического лечения эпикондилита плечевой кости: сравнение способов

Эпикондилит – энтезопатия места прикрепления сухожилий к надмыщелку. К латеральному надмыщелку прикрепляются m. anconeus к задней поверхности, m. extensor carpi radialis brevis and m. extensor digitorum communis к передей поверхности, m. exten-soris carpi radialis longus et brevis and m. brachialis в проксимальной части по передней поверхности. К медиальному надмыщелку прикрепляются m. flexor carpi ulnaris, общее сухожилие m.m. pronator teres, palmaris longus, flexor carpi radialis, and flexor digitorum

superficialis [1]. Иннервация наружного надмыщелка осуществляется задней ветвью кожного нерва предплечья. Дегенеративный процесс глубоко захватывает сухожильные волокна [2, 3].

Заболеваемость эпикондилитом плечевой кости высока и составляет 4-7 на 1000 населения. Распространенность эпикондилита плечевой кости составляет 1-3% населения, преимущественно в возрасте 30-55 лет [6]. Основными симптомами эпикондилита являются локализованные боли, дисфункция верхней конечности, снижение силы кистевого хвата. Консервативное лечение эффективно около 80% случаев. Оперативное вмешательство показано после безуспешного лечения в течение 6 месяцев. Эффективность оперативного лечения составляет 30-70%. Многие авторы отлеживают результаты от 3 до 6 месяцев [7, 8, 9, 10]. Необходимо различать причины эпикондилалгии: неврологические, внутрисуставные причины, эпикондилит [12]. Одним из наиболее объективных показателей функции конечностей является динамометрия [13]. Большое количество различных способов оперативного лечения, значительное количество рецидивов болевого синдрома после оперативного лечения являются мотивом к проведению данного исследования.

Цель исследования

Проанализировать результаты оперативного лечения эпикондилита плечевой кости различными способами.

Материалы и методы

Оперировано 93 пациента (99 клинических случаев) с диагнозом эпикондилит плечевой кости, находящихся на лечении в микрохирургическом и травматолого-ортопедическом отделениях клиники Приволжского исследовательского медицинского университета с 2006 по 2017 годы. Исследование было одобрено Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Приволжский федеральный исследовательский медицинский центр» Минздрава России. Было разработано информированное добровольное согласие, с которым знакомили пациентов перед проведением исследования, отвечали на заданные ими вопросы. Критериями включения были диагноз латеральный или медиальный эпикондилит плечевой кости, хирургическое лечение по одной из сравниваемых техник, послеоперационное наблюдение более 3 месяцев после операции, полный перечень проведенных клинических и инструментальных исследований, согласие пациента на участие в исследовании. Пациенты были разделены на три группы, которые были оперированы разными способами. Первые две группы были оперированы по стандартным ранее описанным технологиям: денервация наружного надмыщелка в первой группе, вторая группа пациентов была оперирована по методу, описанном Морреем (Morrey) в 2002 г. – частичная дезинсерция короткого лучевого разгибателя кисти и единичная остеоперфорация. Третьей группе пациентов выполняли операцию по способу, предложенному авторам (Патент РФ №2410048). Контрольные значения получали путем обследования контралатеральной здоровой верхней конечности. Характеристики групп представлены в таблицах 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Клинически определяли наличие локального болевого синдрома, симптомов Томсена, Маудслей, Милла, Велша, «тест стула» («chair-test»). Интенсивность болевого синдрома исследовали

при помощи визуальной аналоговой шкалы боли (ВАШ). Степень дисфункции верхней конечности определяли при помощи вопросников DASH (Disability of arm, shoulder and hand) и модифицированного опросника клиники Мейо (Mayo). Силу мышц кисти измеряли, используя кистевой динамометр ДРП-90 (ГОСТ 2222483, ТУ 64-1-904-75, Рег.№ 4912-75). Результаты лечения оценивали на сроках 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев после операции. Наиболее отдаленные результаты – 12 месяцев после операции оце-

нивали в сравнении со значениями до операции и с показателями контралатеральной здоровой конечности. Силу кистевого хвата через 12 месяцев (Fкисти12) сравнивали со значением до операции (Fкисти до) и со значением контралатеральной здоровой конечности (F кисти инт. ).

Δ

Fкисти1

=F

кисти12

- Fкисти до

кисти2 кисти инт.

- F

кисти12

Значения интенсивности болевого синдрома сравнивали до операции (VASдо) и через 12 месяцев после операции (VAS12).

ΔVAS= VASдо - VAS12

Разницу балльной оценки неспособностей верхней конечности по DASH оценивали до операции (DASHдо) и через 12 месяцев после операции (DASH12).

ΔDASH= DASHдо - DASH12

Разницу балльной оценки по Мэйо оценивали через 12 месяцев после операции (Mayo12) и до операции (Mayoдо)

ΔMayo=Mayo12 - Mayoдо

Всем пациентам выполняли рентгенографию локтевого сустава в прямой и боковой проекциях и выявляли изменения: краевую зону остеосклероза, остеофиты в области прикрепления сухожилий к надмыщелку. Статистический анализ полученных данных выполняли при помощи ПК Intel Core i5 и программного обеспечения MS Windows 8, MS Office Exel 2010, STATISTICA (Biostat).

Таблица 1

Характеристика пациентов по возрасту и полу

|

Возраст, г. |

Мужчины |

Женщины |

Всего |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Менее 28 |

4 |

4,3% |

0 |

0% |

4 |

4,3% |

|

28-37 |

10 |

10,7% |

8 |

8,6% |

18 |

19,3% |

|

38-47 |

15 |

16,1% |

33 |

35,5% |

48 |

51,6% |

|

48-57 |

7 |

7,5% |

10 |

10,7% |

17 |

18,2% |

|

58 и более |

3 |

3,2% |

3 |

3,2% |

6 |

6,6% |

|

Всего |

39 |

41,9% |

54 |

58,1% |

93 |

100% |

Таблица 2

Характеристика клинических наблюдений по стороне больной конечности

|

Пол |

Слева |

Справа |

Двусторонний |

Всего |

||||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Мужской |

16 |

16,2 |

23 |

23,2 |

2 |

2 |

41 |

41,4 |

|

Женский |

23 |

23,2 |

32 |

32,3 |

3 |

3 |

58 |

58,6 |

|

Всего |

39 |

39,4 |

55 |

55,6 |

5 |

5 |

99 |

100 |

Таблица 3

Характеристика клинических наблюдений по локализации эпикондилита

|

Пол |

Медиальный |

Латеральный |

Двусторонний |

Всего |

||||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Мужчины |

13 |

13,1 |

26 |

26,3 |

2 |

2 |

41 |

41,4 |

|

Женщины |

15 |

15,1 |

39 |

39,4 |

4 |

4 |

58 |

58,6 |

|

Всего |

28 |

28,3 |

65 |

65,7 |

6 |

6 |

99 |

100 |

Таблица 4

Характеристика первой группы пациентов – денервация надмыщелка

|

Пол |

Слева |

Справа |

Всего |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Мужчины |

2 |

13,3 |

4 |

26,7 |

6 |

43,4 |

|

Женщины |

2 |

13,3 |

7 |

46,7 |

9 |

56,6 |

|

Всего |

4 |

26,6 |

11 |

73,4 |

15 |

100 |

Таблица 5

Характеристика второй группы пациентов – операция по методу Моррей

|

Пол |

Слева |

Справа |

Всего |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Мужчины |

3 |

9.7 |

9 |

29 |

12 |

38.7 |

|

Женщины |

10 |

32.3 |

9 |

29 |

19 |

61.3 |

|

Всего |

13 |

42 |

18 |

58 |

31 |

100 |

Таблица 6

Характеристика третьей группы пациентов, оперированных по способу, предложенному авторами

|

Пол |

Слева |

Справа |

Всего |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Мужчины |

9 |

17 |

14 |

26,4 |

23 |

43,4 |

|

Женщины |

13 |

24,5 |

17 |

32,1 |

30 |

56,6 |

|

Всего |

22 |

41,5 |

31 |

58,5 |

53 |

100 |

Хирургические техники

Денервация

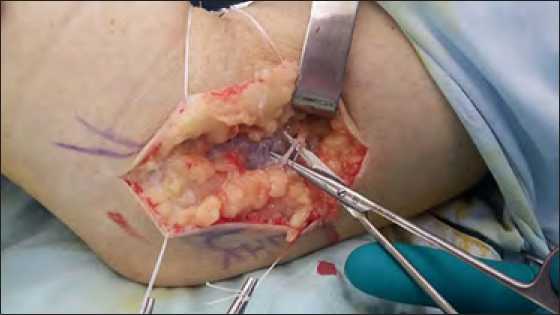

Положение руки – супинация. Выполняют поперечный или горизонтальный разрез на 2,5-3 см проксимальнее наружного надмыщелка. Нерв или нервы к наружному надмыщелку представлены задними ветвями заднего кожного нерва предплечья. Поверхностный разрез с выделением задних ветвей от основного ствола заднего кожного нерва предплечья (Рис 1, 2). Надо быть внимательным, чтобы не выделять слишком глубоко в подкожной клетчатке, потому что ветви идут поверхностно. Размер и число нервов может быть различными. Продольно идет основной ствол заднего кожного нерва, задние его ветви идут перпендикулярно к надмыщелку. Легкая тракция заднего кожного нерва будет приводить к смещению тканей дистальнее, тракция за задние ветви будет приводить к смещению тканей в области надмыщелка. Микрохирургическое выделение задних ветвей от заднего кожного нерва проксимально может быть необходимо для адекватной мобилизации. Нерв иссекается на протяжении. Культя нерва погружается в латеральную головку трицепса проксимально. Операционную рану ушивали, накладывали асептическую повязку. Гипсовой иммобилизации не требовалось. [2]

Рис. 1. Предоперационная разметка: ЗКН – проекция заднего кожного нерва предплечья, ЛНП – латеральный надмыщелок плеча.

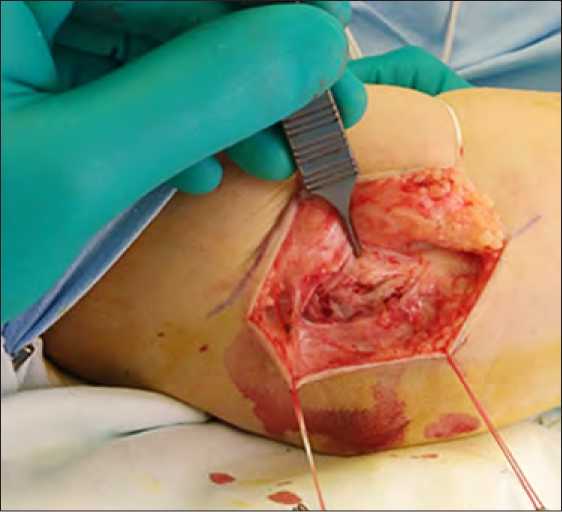

Рис. 2. Выделены задние ветви заднего кожного нерва предплечья

Способ Моррея

Разрез выполняли на 1-2 см проксимальнее, кпереди и меди-альнее наружного надмыщелка. Разрез на глубину 2-3 мм между сухожилием длинного разгибателя и апоневрозом разгибателей, таким образом визуализировали пространство от наружного надмыщелка до линии суставной поверхности мыщелка. Длинный разгибатель мобилизовали и отводили кверху, обнажая прикрепление короткого разгибателя кисти (Рис. 3).

Определяли дегенеративно измененные ткани места прикрепления короткого лучевого разгибателя кисти. Скальпелем резецировали патологически измененные ткани. Затем наносили единичную остеоперфорацию дистальнее и кпереди от верхушки наружного надмыщелка. Задний край длинного разгибателя и передний край апоневроза разгибателей сшивали между собой. Снимали артериальный жгут, выполняли контроль гемостаза. Послойно ушивали рану. Иммобилизация 15-20 дней. Отмену функциональных ограничений рекомендовали не ранее чем через 2 месяца.

Рис. 3. Отсечено сухожилие короткого лучевого разгибателя кисти от места его прикрепления к латеральному надмыщелку

В случае медиальной локализации, под анестезией начинали разрез на 1 см кпереди от проксимального края медиального надымыщелка и проводили дистально длиной 3-4 см. Фасцию круглого пронатора отделяли от проксимального прикрепления в верхней части медиального надымыщелка до уровня примерно 3 см дистальнее нижней части надмыщелка. Круглый пронатор поднимали от передней части медиального надмыщелка, отделение проводили дистально, по направлению к переднему нижнему краю надмыщелка. Поверхностную фасцию мышечного массива сгибателя и пронатора рассекали продольно вдоль переднего края медиального соединения сухожилий. Круглый пронатор продолжали поднимать в дистальном направлении над передним краем медиального соединения (сращения) сухожилий при помощи ножниц для раскрытия соединения сухожилий. Медиальное объединение сухожилий обычно 2-3 мм утолщается спереди назад и задний край может быть определяться, используя элеватор или ножницы для раскрытия заднего края. Костными кусачками выполняют декортикацию передней части медиального надмыщелка. Над надмыщелком фасция круглого пронатора ушивается викрилом 2/0. Ушивают кожу. Гипсовая иммобилизация: локоть 90 градусов, кисть в нейтральном положении. На второй день мягкие пассивные движения пальцами с помощью здоровой руки. Иммобилизация 15-20 дней. Полноценные нагрузки на руку рекомендовали давать не ранее чем через 2 месяца [13,14].

Вновь предложенный способ оперативного лечения эпикондилита плечевой кости

Оперативное вмешательство выполняли под проводниковой анестезией под артериальным жгутом, наложенным на верхнюю треть плеча.

Положение пациента на операционном столе: лежа на спине, больная рука отведена до 90°, согнута в локтевом до 90°, разме- щается на приставном столике. Кожу, подкожную клетчатку и собственную фасцию рассекали дугообразно на 1,5-2,0 см. выше надмыщелка, и заканчивали на 2,5-3,0 см ниже надмыщелка. Прикрепления мышц отделяли от поверхности надмыщелка единым блоком. Прямым остеотомом минимально резецировали кортикальный слой надмыщелка. После этого становятся видны очаги дистрофии сухожильной части и некроза костной ткани надмыщелка. Очаг или несколько отдельных очагов некроза, представляют собой однородные, бесструктурные включения темно-желтого цвета конусовидной формы с основанием от 1-2 до 6-8 мм диаметром на обнаженной поверхности надмыщелка или несколько глубже и вершиной на глубине от 2-3 мм до 8-10 мм соответственно (Рис. 4).

Рис. 4. Сухожилия отсечены от наружного надмыщелка. Макроскопически определяется зона очага некроза ткани надмыщелка и мягкие ткани с признаками дистрофии, отсутствием сухожильной структуры.

Надмыщелок тангенциально резецировали (Рис. 5). Спицей Киршнера диаметром 1,5мм выполняли туннелизацию мыщелка глубиной 15-20мм (Рис. 6). Дистрофически измененные ткани мягкотканного компонента энтезиса резецировали скальпелем до появления четкой волокнистой структуры (Рис. 7).

Остроконечным скальпелем, в шахматном порядке выполняли 15-20 поперечных надрезов апоневроза, снижая его натяжения (Рис. 8). Выполняли гемостаз после снятия артериального жгута. Выполняли реинсерцию, послойный шов раны. После обработки кожи в области раны антисептиком накладывали асептическую повязку (Рис. 7). Моделировали задний гипсовый лонгет от плечевого сустава до средних фаланг пальцев в среднефизиологическом положении предплечья и кисти. Рекомендовали активные движения в плечевом и локтевом суставах в дозированном режиме с первых дней после операции. Иммобилизацию прекращали через 2,5-4 недели после операции, пропорционально физическо- му развитию и исходной силе мышц предплечья пациента. Через 6-8 недель после операции разрешают постепенное возвращение к профессиональным физическим нагрузкам.

Рис. 5. Краевая резекция наружного надмыщелка при помощи остеотома

Рис. 6. Остеоперфорация наружного надмыщелка спицей диаметром 1,5 мм

Рис. 7. Иссечение дистрофически измененных мягких тканей до волокнистой сухожильной структуры

Рис. 8. Перфорация сухожильного массива мышц задней группы предплечья

Результаты

У большинства пациентов (95%) деятельность была связана с систематической усиленной нагрузкой на руки в профессиональной или бытовой сфере. В 82% случаев больной была доминантная рука. Продолжительность заболевания составляла от 2 месяцев до 15 лет (29±0,4 месяца). Предварительное консервативное лечение, включавшее физиотерапевтическое лечение (ФТЛ), локальные инъекции глюкокортикостероидов, получали 97 (97%) пациентов. В трех случаях пациенты были оперированы без предварительного курса консервативного лечения.

Все пациенты жаловались на дисфункцию верхней конечности, боль, возникающую в 88% случаев после профессиональной физической нагрузки, в 80% после бытовой работы, в 18% – без предшествующей физической нагрузки, в том числе в ночное время. Снижение мышечной силы отмечали в 80% случаев, 36% пациентов испытывали трудности в работе по дому: поднять наполненный чайник, подметать пол и т.п.

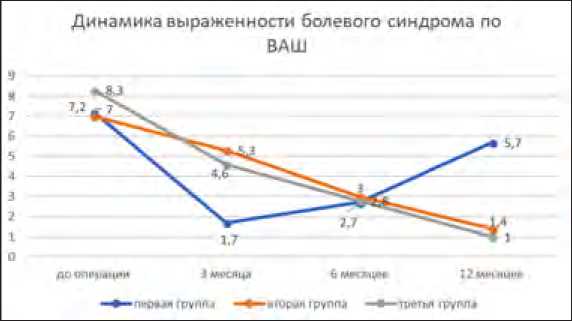

Клинически симптом Томсена был положительным у всех пациентов. Симптом Милла определили у 96 (96%) пациентов. Положительный симптом Маудслей диагностировали в 93 (93%) случаях, «симптом стула» был положительным у 95 (95%) исследуемых, тест Велша оказался положительным у 68 (68%). При рентгенографии в 70 (70%) случаях определяли остеофиты, экзостозы и зоны склероза области энтезиса. Динамика балльной оценки выраженности болевого синдрома по ВАШ представлена на рис. 9.

Рис. 9. Динамика выраженности болевого синдрома по ВАШ

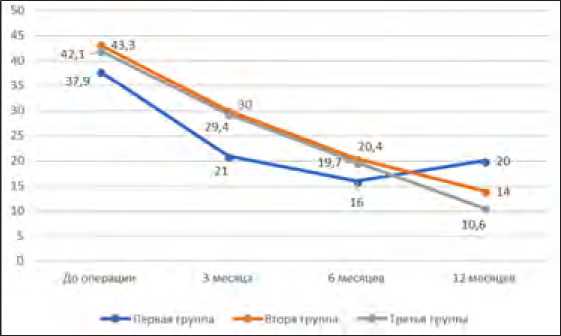

Наблюдали резкое снижение болевого синдрома после операции денервации с постепенным ростом к концу периода наблюдения. После операций по Моррею и по методике авторов, наблюдали равномерное снижение болевого синдрома до значений 1,4 и 1 балл через 12 месяцев после операции. Динамика значений балльной оценки неспособностей верхней конечности по DASH представлена на рис. 10.

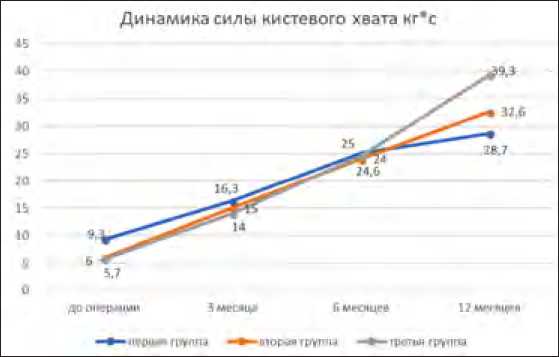

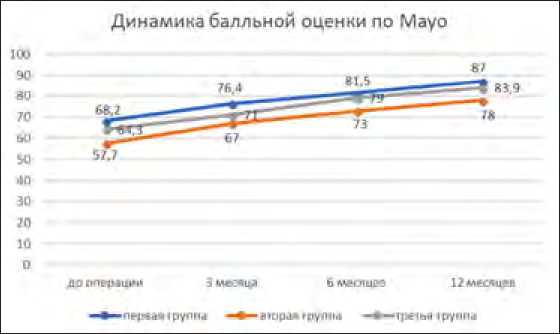

Динамика показателей силы кистевого хвата показала рост во всех сравниваемых группах. Однако рост был наименьший в группе пациентов после денервации надмыщелка, а наибольший – после операции по вновь предложенному способу. Равномерный рост балльной оценки функции верхней конечности по Mayo наблюдали во всех сравниваемых группах (Рис. 11).

Рис. 10. Динамика балльной оценки неспособностей верхней конечности по DASH

Сравнение показателей результата операции через 12 месяцев с дооперационными и со значениями здоровой конечности представлены в таблице 7. Наилучшая динамика силы кистевого хвата показана в третьей группе, она выше, чем во второй группе (p <0,01) и больше, чем в первой группе (p <0,001). Изменение силы кистевого хвата во второй группе больше, чем в первой (р <0,01). Сила кистевого хвата оперированной конечности максимально приблизилась к значению здоровой верхней конечности в третьей группе: достоверно выше, чем во второй (p <0,01) группе, а во второй группе достоверно выше, чем в первой (р <0,001). Снижение интенсивности болевого синдрома в третьей группе было больше, чем во второй (р <0,01), а во второй – больше, чем в первой (p <0,01). Балльная оценка неспособностей верхней конечности снизилась в третьей группе больше, чем во второй (p <0,01), во второй больше, чем в первой (p <0,01). Балльная оценка функции верхней конечности по Mayo показала положитель-

Рис. 11. Динамика силы кистевого хвата

Рис. 12. Динамика балльной оценки функции кисти по Мэйо ный тренд во всех трех группах без статистически значимых различий (р>0,05).

Таблица 7

Сравнение результата лечения на конечном этапе наблюдения (через 12 месяцев после операции) с показателями до операции и с показателями здоровой конечности

|

Группа 1 (денервация надмыщелка) |

Группа 2 (операция по Моррею) |

Группа 3 (операция по способу авторов) |

|

|

ΔFкисти1 =Fкисти12 - Fкисти до |

7,1±1,8 |

26,4±2,4 |

33,6±2,2 |

|

кисти кисти инт. кисти 12 |

22±2,6 |

2,9±0,6 |

1±0,3 |

|

ΔVAS = VASдо - VAS12 мес |

2,4±0,6 |

5,7±0,3 |

7,5±0,6 |

|

ΔDASH=DASHдо - DASH12 мес |

13,3±2,1 |

28,9±2,8 |

37,6±3,5 |

|

ΔMayo= Mayo12 - Mayoдо |

4±3 |

20,3±3,1 |

19,3±2,4 |

Обсуждение

Наиболее характерными симптомами эпикондилита плечевой кости является боль, приводящая к снижению силы кистевого хвата и дисфункции верхней конечности. Среди клинических симптомов наиболее патогномоничными являются Томсена и Ма-удслей. Быстрый функциональный результат после операции денервации был связан с минимальной инвазией данной операции и ранней послеоперационной активизации. Возвращение болевого синдрома после денервации было обусловлено по всей видимости тем, что не проводилось никакого воздействия на патологический очаг – энтезис. Результаты операций с вмешательством на месте прикрепления мышц, включая ткань самого надмыщелка оказались значительно лучше, хотя послеоперационный период включал длительную гипсовую иммобилизацию. Отсечение сухожилий от места их прикреплений является основным элементом в хирургическом лечении энтезопатии. Наилучший результат показала операция по предложенному авторами способу. Данная операция характеризуется наибольшей радикальностью.

Выводы

В случае эпикондилита плечевой кости, устойчивого к консервативному лечению, оперативное вмешательство – эффективный способ восстановления функции конечности.

Денервация надмыщелка не может быть операцией выбора в связи со значительным регрессом в период 1 года.

Результат оперативного лечения и его стойкость зависят от радикальности выполненного оперативного вмешательства.

Список литературы Эффект хирургического лечения эпикондилита плечевой кости: сравнение способов

- Netter Frank H. Atlas of Human Anatomy. Philadelphia, PA: Saunders/elsevier, 2006, 422 p

- Rose N.E., Forman S.K., Dellon A.L. Denervation of the Lateral Humer-al epicondyle for Treatment of Chronic Lateral epicondylitis. J Hand Surg Am, 2013, Vol. 38(2), pp. 344-9. ( ) DOI: 10.1016/j.jhsa.2012.10.033

- Rabago D., Best T.M., Zgierska A.E., Zeisig E., Ryan M., Crane D. A systematic review of four injection therapies for lateral epicondylosis: prolotherapy, polidocanol, whole blood and platelet-rich plasma. Br J Sports Med, 2009, Vol. 43(7), pp. 471-81 DOI: 10.1136/bjsm.2008.052761

- Khashaba A. Nirschl tennis elbow release with or without drilling. Br J Sports Med, 2011, Vol. 35(3), pp. 200-1. (PMCID: PMC1724332)

- Blanchette M., Normand M. Impairment assessment of lateral epicondylitis through electromyography and dynamometry. J Can Chiropr As-soc, 2011, Vol. 55(2) pp. 96-106. (PMCID: PMC3095584)

- Solheim E., Hegra J., Oyen J. extensor tendon release in tennis elbow: results and prognostic factors in 80 elbows. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2011, Vol. 19(6), pp. 1023-7. (PMCID: PMC3096769) DOI: 10.1007/s00167-011-1477-1

- Bisset L. Mobilisation with movement and exercise, corticosteroid injection, or wait and see for tennis elbow: randomised trial. BMJ, 2006, 333. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.38961.584653.Ae

- Olaussen M., Holmedal Ø., Lindbaek M., Brage S. Physiotherapy alone or in combination with corticosteroid injection for acute lateral epicondylitis in general practice: A protocol for a randomised, placebo-controlled study. BMC Musculoskeletal Disorders, 2009, Vol. 10, pp. 152-160 DOI: 10.1186/1471-2474-10-152

- Pienimaki T, Siira P, Vanharanta H. widespread pain in chronic epicondylitis. Eur J Pain, 2011 Vol. 15(9), pp. 921-927. doi: 10.1016/j. ejpain.2011.04.002

- Салихов М.Р., Кузнецов И.А., Жабин Г.И., Шулепов Д.А., Злобин О.В. Особенности артроскопического лечения пациентов с латераль-ным эпикондилитом локтевого сустава//Травматология и ортопедия России. 2017. №23(4). C. 58-69. 23-4-58-69 DOI: 10.21823/2311-2905-2017-

- Operative Elbow Surgery. edited by D. Stanley and Ian Trail. Chapter 35; Taco Gosens, Churchil Livingstone, 2012. 816 p

- Musculoskeletal imaging. 2nd edition. Saunders, 2014. 1328 p. Chapter 10. Seema Döring et al. p. 134-147

- Kroslak M., Murell G.A.C. Surgical treatment of Lateral epicondylitis: a prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. Am J Sports Med, 2018, Vol. 46(5), pp. 1106-1113. doi: 10. 1177/0363546517753385

- Masters Techniques in Orthopedic Surgery: The Elbow. 2nd edition. edited by Morrey BF. Chapter 12. Lippincott williams and wilkins, 2002. p. 206-212