Эффект предпосадочной низкотемпературной обработки клубней картофеля в условиях заражения картофельной цистообразующей нематодой

Автор: Лаврова В.В., Матвеева Е.М., Сысоева М.И.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Иммунитет и защита растений картофеля

Статья в выпуске: 1 т.49, 2014 года.

Бесплатный доступ

Картофельная цистообразующая нематода относится к числу наиболее опасных вредителей картофеля и причиняет наибольший урон в личных и подсобных хозяйствах, ее численность с каждым годом увеличивается. Мы исследовали влияние предпосадочной обработки клубней ежесуточными снижениями температуры (ДРОП, +5 °С на 2 ч в течение 6 сут) на продуктивность и качество урожая картофеля сорта Невский в условиях зараженности почвы картофельной цистообразующей нематодой (21 циста/100 г почвы). Показано, что ДРОП-обработка способствует ускорению развития растений картофеля, большему накоплению биомассы надземных и подземных органов, повышению продуктивности и улучшению качества урожая (в частности, увеличивается содержание крахмала и витамина С). Кроме того, уменьшается численность самок нематоды и снижается возможность для личинок закончить жизненный цикл в корнях картофеля.

Картофель, картофельная цистообразующая нематода, продуктивность, нематодоустойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/142134832

IDR: 142134832 | УДК: 633.491:632.651:632.935.12

Текст научной статьи Эффект предпосадочной низкотемпературной обработки клубней картофеля в условиях заражения картофельной цистообразующей нематодой

Применение химических средств для защиты картофеля запрещено в РФ из-за их высокой токсичности для человека, животных и растений. Чтобы предотвратить быстрое размножение паразита и его накопление в почве, используют агротехнические приемы, такие как противонематод-ные севообороты и возделывание нематодоустойчивых сортов. Однако рекомендации по осуществлению безпасленового севооборота оказывают положительный эффект только на больших площадях и мало приемлемы на приусадебных участках. В тоже время нематодоустойчивые сорта зарубежной и отечественной селекции в большинстве своем не приспособлены к агроклиматическим условиям севера и не всегда обладают полным набором хозяйственно полезных признаков (8). В связи с этим важное практическое значение приобретает разработка способов повышения устойчиво- сти растений к заражению нематодой, которые были бы эффективны для районированных сортов картофеля.

Один из приемов повышения урожайности картофеля — использование температурного фактора. Существующие в настоящее время способы температурной обработки семенных клубней позволяют повысить урожайность, однако они применимы только в отсутствие заражения паразитами (9). В современном растениеводстве широко используются ежесуточные кратковременные снижения температуры (ДРОП), приводящие к развитию у растений кросс-адаптации, то есть одновременной устойчивости к стресс-факторам разной природы (10).

Цель настоящего исследования заключалась в изучении влияния предпосадочного низкотемпературного воздействия на клубни картофеля на продуктивность и качество урожая при заражении картофельной цистообразующей нематодой.

Методика . Работа выполнена на клубнях семенного картофеля (категория элита) ( Solanum tuberosum L.) сорта Невский, восприимчивого к заражению картофельной цистообразующей нематодой. Клубни массой 75±5 г, полученные на Карельской государственной сельскохозяйственной опытной станции, проращивали стандартным способом на свету при комнатной температуре в течение 3 нед. Затем часть клубней оставляли в тех же условиях (контроль), а остальные подвергали ежесуточному кратковременному воздействию пониженной температуры (ДРОП, +5 ° С на 2 ч в течение 6 сут; опыт). На следующие сутки после завершения температурных обработок все клубни высаживали в почву со средней степенью зараженности нематодой (21 циста/100 г почвы).

Эксперимент выполняли в полевых условиях (вегетационный период 2009-2010 годов) на опытных участках с дерново-подзолистой суглинистой почвой (содержание гумуса 2,3 %, Р2О5 и К2О — соответственно 18 и 16 мг/100 г почвы, рН 5,3), расположенных на Агробиологической станции Института биологии Карельского научного центра РАН (г. Петрозаводск) с использованием общепринятых агротехнических приемов. Удобрения Исполин картофельный и ОМУ универсал (Россия) вносили однократно перед посадкой в расчете соответственно 15 и 20 г на лунку. Повторность опыта 2-кратная, в каждом варианте опыта — 20-кратная.

В течение вегетационного периода наблюдали за цветением растений. В начале августа учитывали сырую массу надземных органов (ботвы). По окончании эксперимента (в начале сентября) измеряли сырую массу корневой системы, массу клубней, определяли содержание в клубнях крахмала (11) и витамина С (12), оценивали зараженность растений цистами нематоды (13).

Статистическую обработку данных проводили с применением дисперсионного анализа. Достоверность различий между вариантами (контроль и опыт) оценивали с использованием критерия Стьюдента при 5 % уровне значимости (14).

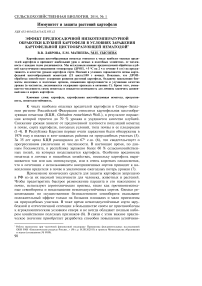

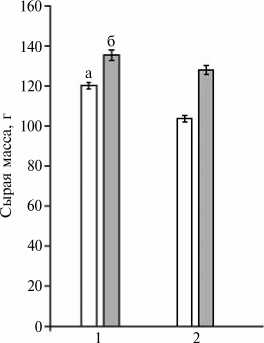

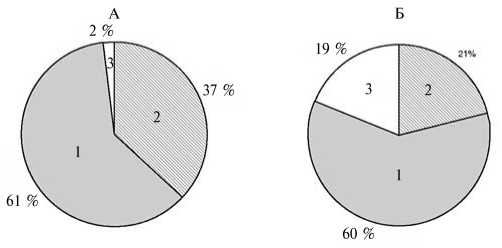

Результаты. Воздействие периодическими кратковременными снижениями температуры ускорило наступление у растений фазы массового цветения по сравнению с контролем. Температурная обработка семенных клубней способствовала большему накоплению биомассы надземных и подземных органов (рис. 1) и привела к 2-кратному увеличению хозяйственной продуктивности растений. Несмотря на то, что по числу клубней различий между вариантами не выявили (10-11 шт/куст), их средняя масса на куст в опыте составляла 450 г, в контроле — 236 г. Эти различия были получены за счет большей средней массы клубня у растений в опытном варианте (62,2 г) по сравнению с контролем (26,6 г). У контрольных растений урожай был представлен мелкими и средними фракциями клубней, в опыте — преимущественно средними и крупными фракциями (рис. 2). Содержание крахмала в клубнях у растений из этих групп равнялось соответственно 19 и 25 %, количество витамина С — 5 и 19 мг% (рис. 3).

Органы растений

Рис. 1. Накопление сырой массы надземными (1) и подземными (2) органами растений картофеля сорта Невский в полевых условиях в контроле (а) и после предпосадочного ежесуточного низкотемпературного воздействия на клубни (б) (Республика Карелия, 20092010 годы).

Заражение контрольных растений КЦН составило более 600 цист/растение, в опытном варианте этот показатель был значительно меньше (263 цисты/растение), то есть предпосадочная обработка клубней (кратковременное ежесуточное снижение температуры) способствовала уменьшению заражения растений более чем в 2 раза.

Численность самок нематоды, которые были обнаружены на корнях растений, выращенных из обработанных ДРОП семенных клубней, оказалась в 2,4 раза ниже, чем в контроле. Следовательно, у картофеля развивалась неспецифическая устойчивость к био-трофному паразиту. Известно, что условия размножения нематод ухудшаются при высокой интенсивности метаболизма растений (15). При периодических низкотемпературных воздействиях растения находятся в функционально активном состоянии, которое характеризуется стимуляцией метаболических процессов (10), а следовательно, температурный фактор опосредованно (через растение) влияет на фи- тонематоду, снижая ее численность.

Рис. 2. Фракционный состав клубней картофеля сорта Невский, выращенного в полевых условиях, в контрольном варианте (А) и после предпосадочного ежесуточного низкотемпературного воздействия на клубни (Б) : 1 — мелкие, 2 — средние, 3 — крупные клубни (Республика Карелия, 20092010 годы).

Увеличение урожайности в опытном ва рианте происходило в основном за счет изменения фракционного состава клубней, чему могло способствовать как более раннее наступление цветения растений, так и большая масса надземных органов. Известно, что конец этапа бутонизации и цветение совпадают с периодом интенсивного роста клубней (16). Ускоренное на ступление фазы цветения может свидетельствовать о более быстром завершении периода клубнеобразования и начале роста (налива) клубней. Кроме того, в этот период важную роль играет фотосинтетический потенциал растения (17), что связано с необходимостью формирования достаточной по размерам площади ассимиляционного аппарата и накопления определенной массы ботвы, способной обеспечить ассимилятами все жизненно важные процессы. Существует положительная связь между макси-

Показатель

Рис. 3. Содержание крахмала (1) и витамина С (2) в клубнях картофеля сорта Невский, выращенного в полевых условиях, в контроле (а) и после предпосадочного ежесуточного низкотемпературного воздействия на клубни (Республика Карелия, 2009-2010 годы) .

мальной массой ботвы (а соответственно, и площадью ассимиляционного аппарата) и урожайностью клубней в момент перехода от клубнеобразова-ния к активному росту, совпадающему со временем цветения (16-18).

Предпосадочная температурная обработка клубней картофеля оказала влияние не только на количественные показатели урожая, но и на его качество. Высокое содержание крахмала в значительной мере определяет вкусовые свойства картофеля и леж-кость при хранении (19). В литературе имеются единичные данные о влиянии заражения нематодой на содержание крахмала в клубнях. Показано, что при средней дозе заражения этот показатель снижается на 1,7 % (20), при высокой дозе — на 4-5 % (21). Мы установили, что ДРОП-обра-ботка семенного материала приводила к повышению содержания крахмала в 1,3 раза по сравне нию с необработанными клубнями при выращивании растений на зараженных почвах.

Для населения многих районов нашей страны картофель служит важным источником витамина С. В свежеубранном картофеле сорта Невский содержится в среднем 16 мг% витамина С, почти целиком представленного восстановленной формой аскорбиновой кислоты (18, 22, 23). В условиях заражения нематодой его доля снизилась в 3 раза, тогда как ДРОП-обработка предотвратила эту тенденцию: содержание аскорбиновой кислоты в клубнях несколько повысилось.

Таким образом, предпосадочное низкотемпературное кратковременное воздействие на семенные клубни повышает продуктивность картофеля и улучшает качество урожая за счет увеличения содержания крахмала и витамина С. Кроме того, ДРОП-обработка снижает возможность для личинок нематоды закончить жизненный цикл в корнях картофеля и может быть рекомендована для выращивания этой культуры в условиях зараженных нематодой полей. Предлагаемая технология особенно эффективна для применения в мелких фермерских хозяйствах и частном секторе, где используются небольшие объемы семенного материала.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Шамонин М.Г. Организация мероприятий по выявлению картофельной нематоды и борьбе с ней в СССР. Мат. симп. «Борьба с картофельной нематодой». Тарту, 1973: 3-5.

-

2. Инструкция по выявлению золотистой и бледной картофельных нематод и мерам борьбы с ними. М., 1988.

-

3. Тихонова Л.В., Марьяновская М.В., Масюк Ю.А., Яшина И.М. Био-экологический метод борьбы с глободерозом картофеля — эффективное звено интегрированной защиты растений. Аграрная Россия, 1999, 3/4: 22-28.

-

4. Матвеева Е.М. Диагностика цистообразующих нематод рода Globodera ( Nematoda : Tylenchida ). Паразитические нематоды растений и насекомых. М., 2004: 119-136.

-

5. Соловь ё ва Г.И., Потаевич Е.В., Кучко Л.А., Васильева А.П. Цистообразующая картофельная нематода и меры борьбы с ней. Петрозаводск, 1980.

-

6. Груздева Л.И., Матвеева Е.М. Расширение ареала картофельной цистообразующей

нематоды на Северо-Западе России. Тр. центра паразитологии ИПЭЭ РАН, 2010: 71-80.

-

7. Назарова Н.В. Вредоносность золотистой картофельной нематоды. Защита и карантин растений, 2003, 12: 34.

-

8. Симаков Е.А., Анисимов Б.В., Склярова Н.П., Яшина И.М., Еланский С.Н. Сорта картофеля, возделываемые в России: ежегодн. справ. изд. М., 2009.

-

9. Eremeev V., Lohmus A., Laaniste P., Joudu J., Talgre L., Lauringson E. The influence of thermal shock pre-sprouting of seed potatoes on formation of some yield structure elements. Acta Agriculture Scandinavica Section B — Soil and Plant Science, 2008, 58: 35-42.

-

10. Марковская Е.Ф., Сысоева М.И., Шерудило Е.Г. Феномен ежесуточного кратковременного влияния низких закаливающих температур на жизнедеятельность растения. Онтогенез, 2008, 39(5): 323-332.

-

11. Прищепина Г.А. Технология хранения и переработки продукции растениеводства с основами стандартизации. Ч. 1. Картофель, плоды и овощи: уч. пос. Барнаул, 2007.

-

12. Физиологические и биохимические методы анализа растений. Калининград, 2000.

-

13. Seinhorst J.W. Methods for the extraction of Heterodera cysts from not previously dried soil samples. Nematologica, 1964, 10: 87-94.

-

14. Л ю б и щ е в А.А. Дисперсионный анализ в биологии. М., 1986.

-

15. Рийспере У.Р., Рийспере А.Ю. О влиянии некоторых экзогенных факторов на развитие и формирование соотношения полов у картофельной нематоды Мат. симп. «Борьба с картофельной нематодой». Тарту, 1973: 67-70.

-

16. Табаленкова Г.Н., Головко Т.К. Продукционный процесс культурных растений в условиях холодного климата. СПб, 2010.

-

17. Маркаров А.М., Головко Т.К., Табаленкова Г.Н. Морфофизиология клубнеобразующих растений. СПб, 2001.

-

18. Мельничук Г.Д., Костюк В.И., Куликова Н.Т. Физиология и биохимия картофеля на Кольском севере. Апатиты, 1997.

-

19. Симаков Е.А., Анисимов Б.В., Еланский С.Н. Сорта картофеля, возделываемые в России. М., 2007.

-

20. Соловьева Г.И., Богданова А.П., П ота е в ич Е.В., Макарычева И.В., Клыкова В.В. Комплекс мероприятий по защите картофеля от картофельной цис-тоообразующей нематоды: метод. реком. Петрозаводск, 1987.

-

21. Понин И.Я., Гладкая Р.М. Порог вредоносности картофельной нематоды. Мат. симпозиума «Борьба с картофельной нематодой». Тарту, 1973: 37-38.

-

22. Тектониди И.П., Михалин С.Е. Влияние микроорганизмов на урожайность и качество картофеля. Научные труды ВНИИКХ им. А.Г. Лорха «Вопросы картофелеводства. Актуальные проблемы науки и практики» (М.), 2006: 431-436.

-

23. Пшеченков К.А., Зейрук В.Н., Еланский С.Н., Мальцев С.В. Технологии хранения картофеля. М., 2007.

Учреждение Российской академии наук Институт Поступила в редакцию биологии Карельского научного центра РАН, 15 ноября 2011 года

SHORT PRE-SOWING TREATMENT OF POTATO TUBERS WITH LOW TEMPERATURE TO SUPPRESS Globodera rostochiensis INVASION

V.V. Lavrova, E.M. Matveeva, \M.I. Sysoev^