Эффективность альтернативных методов лечения миомы матки

Автор: Политова А.К., Кира Е.Ф., Кокорева Н.И.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.10, 2015 года.

Бесплатный доступ

Проведен сравнительный анализ результатов лечения больных миомой матки с использованием минимально инвазивных и неинвазивных методик.

Миома матки, hifu-абляция миомотозных узлов, эмболизация маточных артерий

Короткий адрес: https://sciup.org/140188431

IDR: 140188431 | УДК: 618.14-006.36-08

Текст научной статьи Эффективность альтернативных методов лечения миомы матки

Вопрос лечения миомы матки до настоящего времени остается наиболее трудным и дискутабельным, так как данная патология включает гетерогенную группу состояний. Медленное, без выраженных клинических проявлений развитие заболевания длительное время служило основанием для пассивного наблюдения за пациентом до тех пор, пока не появятся симптомы, требующие оперативного вмешательства. Это обусловлено как нерешенными проблемами патогенеза миомы матки, так и традиционно сложившимися представлениями «о бесполезности» матки после выполнения репродуктивной функции. Выбор метода лечения определяется множеством факторов, в частности, особенностями патогенеза заболевания, формой и темпом роста опухоли, возрастом больной, реализацией генеративной функции и т.д. Эффективность терапии данного заболевания во многом зависит от правильной клинической оценки [2, 3, 6].

В последние годы настораживает рост числа больных миомой матки среди женщин репродуктивного возраста, что ведет к постоянному поиску и совершенствованию новых методов лечения. В ряде случаев они рассматриваются в качестве альтернативы гистерэктомии и миомэктомии для пациенток, желающих избежать операции и сохранить орган. На сегодняшний день абляция высокоэнергетическим фокусированным ультразвуком является единственным реально неинвазивным методом локальной деструкции миомы матки [7]. Эмболизация маточных артерий (ЭМА) – минимально инвазивный, относительно изученный, клинически эффективный, безопасный метод лечения миомы матки (1, 4, 5). В результате использование этих методов у 85–98% больных удается добиться уменьшения симптомов, связанных с миомой матки. Кроме того, они сокращают сроки пребывания пациентов в стационаре, период послеоперационной реабилитации, снижают травматичность операции, не требуют проведения анестезии, имеют хороший косметический эффект.

Цель исследования: сравнить эффективность использования ЭМА и HIFU-абляций у больных миомой матки.

Материалы и методы

Проведено ретроспективное исследование результатов лечения больных миомой матки с помощью HIFU-aбляции и ЭМА в НМХЦ им. Н.И. Пирогова, выполненных за период с 2009 по 2011 гг. В исследование было включено 104 пациентки, из них 72 проводилась HIFU – абляция миом матки (1 группа), 32 больным – ЭМА (2 группа).

Средний возраст пациенток составил 39,9 ± 0,83 и 42,7 ± 1,12 лет, соответственно (р = 0,06). Возраст выявления опухоли у пациенток первой группы – 36,4 ± 0,85 лет, второй группы – 37,2 ± 1,08 (p = 0,6). Время, прошедшее с момента выявления опухоли до операции, в группе пациенток после HIFU составило 48,3 ± 4,78 мес., в группе пациенток после ЭМА – 66,3 ± 8,17 мес. (p = 0,05).

При изучении характера менструальной функции были получены следующие результаты: болезненные менструации отмечались в 1 и 2 группе, соответственно, у 38,9% и 28,1% (p = 0,3); гиперменоррея – у 58,3% и 68,7% (p = 0,3); менометроррагии – у 2,8% и 15,6% (p = 0,01).

При анализе гинекологического анамнеза выявлено, что в 1 группе среднее число беременностей превышало данный показатель во 2 группе. Среднее число родов было 1,2 ± 0,10 и 1,4 ± 0,18(p = 0,2); абортов – 1,1 ± 0,19 и 1,8 ± 0,33 (p = 0,06) и самопроизвольных выкидышей 0,08 ± 0,04 и 0,2 ± 0,07 (p = 0,3), соответственно. Планировали иметь беременность 37 (51,4%) пациенток в 1 группе и 1 (3,1%) – во 2 (p < 0,001).

Средняя величина матки в 1 группе составила 10,5 ± 0,34 недель беременности, средний размер доминантного узла – 6,1 ± 0,23 см, тогда как во 2 группе эти показатели были в пределах 11,7 ± 0,53 недель (р = 0,06) и 6,2 ± 0,29 см (р = 0,08). В среднем у каждой больной в первой группе было 2,2 ± 0,17 узла, во второй – 2,7 ± 0,31 узла (р = 0,1). В сравниваемых группах выявлены различия по локализации миоматозных узлов. Так в группе после HIFU-абляции узлы в дне матки диагностированы у 9 (12,5%) пациенток, в группе ЭМА – у 16 (50%) (р = 0,001). В параметрии опухоль располагалась у 1 (1,4%) больной в 1 группе и у 4 (12,5%) – во 2 группе (р = 0,01).

Анализируя остальные характеристики миомы матки в сравниваемых группах, не выявлено значительных различий по основным параметрам (отношение узла к полости матки, анатомическое его расположение), влияющим на результаты лечения.

Результаты исследования

Для сравнительной оценки эффективности ЭМА и HIFU-абляции миомы матки изучались следующие параметры: объективный ответ опухоли (полная, частичная регрессия опухоли, стабилизация, прогрессирование) после проведенного лечения, частота послеоперационных осложнений, характеристика менструального цикла через 6 мес. после операции, наличие рецидивов в течение 36 мес.

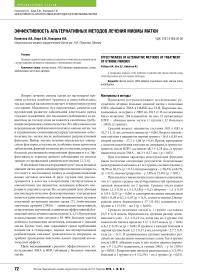

У больных после выполнения ЭМА объективный ответ опухоли имел место у 22 женщин (68,8%). В группе после HIFU-абляции объективный ответ наблюдался у 37 (51,4%) пациенток (р = 0,34 между группами).

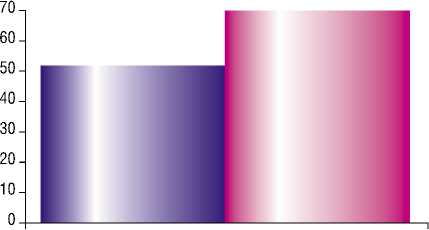

Во 2 группе больных частичная регрессия опухоли была достигнута у 22 (68,8%) пациенток, стабилизация – у 10 (31,2%). После HIFU абляции наблюдалась частичная регрессия миомы у 37 женщин (51,4%), стабилизация – у 34 (47,2%) и прогрессирование заболевания – у 1 (1,4%) (р = 0,1 между группами).

Ранних послеоперационных осложнений у больных в 1 группе, вошедших в исследование, не было. Однако, из 28 больных, не вошедших в исследование по причине несопоставимости размеров миоматозных узлов со сравниваемой группой, были зафиксированы ожоги передней брюшной стенки – у 15 пациенток. У этих больных имели место большие размеры матки и доминантных узлов, а, соответственно, увеличение времени и мощности экспозиции во время проведения HIFU-абляции, что и обусловило возникновение осложнений. Во 2 группе у 6 (9,7%) пациенток развились послеоперационные осложнения: миграция узла – в 5 случаях (15,6%) и метроэндометрит – в 1 (3,1%).

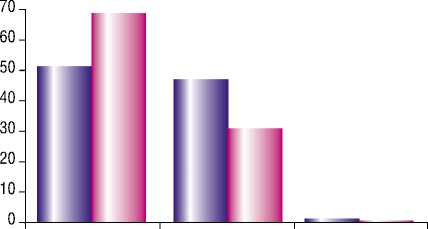

В результате лечения аменорея отмечалась у 25 (81,3%) больных во 2 группе и у 2 (2,8%) – в 1 группе. Различия между группами были статистически значимы (р < 0,001). Вероятно аменорея после ЭМА развилась у большого количества больных ввиду нарушения кровоснабжения яичников. В 1 группе два случая аменореи зафиксированы у женщин перименопаузального возраста с исходными нарушениями менструальной функции по типу гипоменструального синдрома. Структура изменений менструального цикла в группах через 6 месяцев после лечения представлена на рис. 3. Метроррагия отсутствовала у всех (100%) больных.

В течение 36 месяцев наблюдения не выявлено рецидивов роста миомы матки у 90% больных после ЭМА и у 62% – после HIFU (р < 0,05).

Заключение

Таким образом, использование HIFU-абляции и ЭМА в лечении больных миомой матки способствуют умень-

I ■ HIFU-аблация

I ■ ЭМА

Рис. 1. Объективный ответ опухоли после HIFU-абляции и ЭМА

частичная регрессия стабилизация прогрессирование

I ■ HIFU-аблация

I ■ ЭМА

Рис. 2. Сравнение типа ответа опухоли на лечение в 2 группах

I ■ HIFU-аблация

I ■ ЭМА

Рис. 3. Характер изменения менструальной функции после проведенного лечения

Нормальная Обильная Скудная

шению клинических проявлений и размеров опухоли. Однако, объективный ответ опухоли на ЭМА выше, чем после HIFU-абляции, но эффект стабилизации роста узла превалирует после ультразвуковой деструкции. Частота возникновения ранних послеоперационных осложнений превышает при ЭМА, что свидетельствует о безопасности HIFU-абляции. В течение 3 лет безрецидивный период характерен для большего числа больных, перенесших ЭМА. Полученные результаты необходимо учитывать при выборе метода лечения у больных миомой матки не более 11–12 недель беременности.

Список литературы Эффективность альтернативных методов лечения миомы матки

- Бреусенко В.Г., Краснова И.А., Капранов С.А. и др. Некоторые дискуссионные вопросы эмболизации маточных артерий при лечении миомы матки//Акушерство и гинекология. -2006. -№3 -С. 23-26.

- Вихляева Е.М. Руководство по диагностике и лечению лейомиомы матки. -М.: МЕДпресс-информ, 2004. -400 с.

- Савельева Г.М., Краснова И.А., Бреусенко В.Г. Современные подходы к ведению больных с миомой матки//Международный медицинский журнал. -2001. -№ 4. -Т. 7. -С. 22-28.

- Тихомиров А.Л., Лубнин Д.М. Эмболизация маточных артерий в лечении миомы матки//Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. -2002. -Т. 1. -№ 2.

- Broder MS et al: Uterine artery embolization: a systematic review of the literature and proposal for research. RAND Report MR-1138. RAND, August 1999.

- Dixon D„ Parrott Е.С., Segars J.H. et al. The second National Institutes of Health International Congress on advances in uterine leiomyoma research: conference summary and future recommendations//Fertil. Steril. -2006. -N 86. -P. 800-806.

- Zupi E., Sbracia М., Marconi D., Munro M.G. Myolysis of uterine fibroids: is there a role?//Clin. Obstet. Gynecol. -2006. -N 49. -P. 821-833.