Эффективность аутотранслокации пигментного эпителия сетчатки в лечении рубцовой стадии неоваскулярной ВМД

Автор: Сосновский С.В., Бойко Э.В., Суетов А.А., Докторова Т.А., Шумова Д.И., Петросян Ю.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4S1 т.18, 2023 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Отсутствие метода лечения рубцовой стадии неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации, способного приводить к улучшению зрения.

Неоваскулярная возрастная макулярная дегенерация, хориоидальная неоваскуляризация, субретинальный фиброз, пересадка пигментного эпителия

Короткий адрес: https://sciup.org/140302477

IDR: 140302477 | DOI: 10.25881/20728255_2023_18_4_S1_33

Текст научной статьи Эффективность аутотранслокации пигментного эпителия сетчатки в лечении рубцовой стадии неоваскулярной ВМД

Актуальность

Антиангиогенная терапия революционно изменила подходы к лечению неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Многолетняя реальная клиническая практика подтвердила полученные в регистрационных многоцентровых исследованиях данные о высокой функциональной эффективности этого метода лечения. При своевременном обращении пациента за медицинской помощью и соблюдении им приверженности лечению антиангиогенная терапия способна приводить к повышению зрения и длительное время сохранять достигнутое улучшение. При позднем первичном обращении к офтальмологу нередко диагностируется исход заболевания в виде сформировавшегося под сетчаткой макулярной зоны субретинального фиброза (СРФ). Такое состояние порой развивается и при несоблюдении оптимального режима антиангиогенной терапии. В обоих случаях дальнейшее интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза не целесообразно, так как отсутствует морфологический субстрат для их воздействия – хориоидальная неоваскуляризация (ХНВ). При этом в макулярной зоне формируются выраженные морфофункциональные изменения в виде поражения хорио-капиллярного слоя сосудистой оболочки и пигментного эпителия сетчатки (ПЭС), что исключает нормальную трофику и физиологию нейросенсорной сетчатки (НСС).

Вследствие длительно существующего патологического процесса происходят вторичные атрофические изменения самой НСС.

Общепринятого метода лечения субретинального макулярного фиброза, способного приводить к улучшению зрения, в настоящее время не существует.

В 1991 году G. Payman описана операция, компенсирующая описанные морфо-структурные нарушения, развивающиеся при осложненной неоваскулярной ВМД – траслокация в макулу интактного аутологичного пигментного эпителия на полнослойном свободном лоскуте соседистой оболочки с периферии сетчатки [1]. Классическими показаниями к этому вмешательству являются такие осложнения неоваскулярной ВМД как свежее обширное макулярное субретинальное кровоизлияние и фовеолярный разрыв пигментного эпителия, при которых вторичные атрофические изменения НСС незначительны и функциональный прогноз хирургии лучше [2; 3]. При субретинальном фиброзе в исходе не-оваскулярной ВМД прогноз улучшения зрения намного хуже вследствие описанных вторичных атрофических изменений НСС, из-за чего аутотранслокация ПЭС применяется реже [4; 5].

Цель

Проанализировать функциональную эффективность аутотранслокации пигментного эпителия сетчатки в лечении рубцовой стадии неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации.

Материалы и методы

Аутотранслокация ПЭС проведена 21 пациенту (17 женщин, 4 мужчины) с диагнозом: осложненная не-оваскулярная ВМД, исход, субретинальный макулярный фиброз. Возраст пациентов составил от 64 до 88 лет (в среднем – 74,7±7,1 лет).

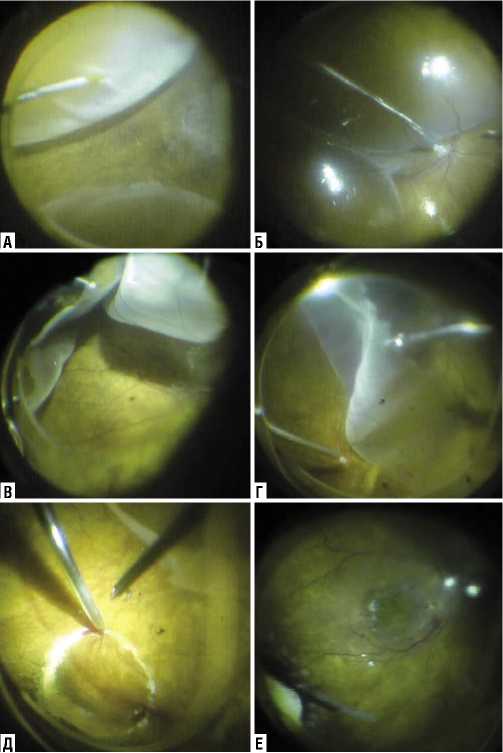

Техника аутотранслокации ПЭС «свободным лоскутом»: тотальная трехпортовая витрэктомия 25 Ga, субретинальное введение через точечную ретинопуктуру канюлей 38 Ga в двух контрлатеральных наружных квадрантах раствора BSS с целью индукции отслойки сетчатки, периферическая ретинотомия 2700 (с 11 до 7 часов на левом глазу, с 5 до 1 часа на правом глазу), обеспечение доступа в субретинальное пространство макулярной области путем отгибания сетчатки к диску зрительного нерва, удаление из субретинального пространства патологических субстратов (кровь, фиброз, ХНВ), выкраивание на периферии сетчатки в нижне-наружном квадранте в зоне интактного пигментного эпителия полнослойного лоскута сосудистой оболочки округлой формы, перемещение лоскута в макулярную область в проекцию фовеа, расправление сетчатки путем ведения перфторорганической жидкости в прере-тинальное пространство, эндолазеркоагуляция сетчатки в несколько рядов по краю ретинотомии, силиконовая тампонада. Удаление силиконового масла проводили через 2 месяца (Рис. 1).

Рис. 1. Этапы аутотранслокации ПЭС: А – индукция отслойки сетчатки субретинальным введением раствора BSS; Б – гидродинамическая отслойка сетчатки в макулярной зоне путем замены жидкости на воздух в преретинальном пространстве; В – периферическая рети-нотомия 2700; Г – отгибание сетчатки к диску зрительного нерва; Д – выкраивание аутолоскута сосудистой оболочки на периферии сетчатки; Е – аутолоскут ПЭС под сетчаткой макулярной области.

Всем пациентам проводили комплексное офтальмологическое обследование, а также фоторегистрацию глазного дна (Zeiss ClarusTM 500, Carl Zeiss Meditec, Jena, Германия) и оптическую когерентную томографию (ОКТ, Cirrus HD-OCT 5000, Carl Zeiss Meditec, Jena, Германия).

Функциональный исход оценивали через 3 месяца после удаления силиконового масла по критерию максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ).

Для статистического анализа результатов использовали программу Statistica 12.0 (StatSoft Inc., США). Количественные показатели представлены в формате M±m. Для сравнения параметров использовали непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Статистически значимыми считали результаты с уровнем значимости p<0,05.

Результаты

-

5 пациентов находятся в настоящий момент на этапе силиконовой тампонады. У двух пациенток в по-

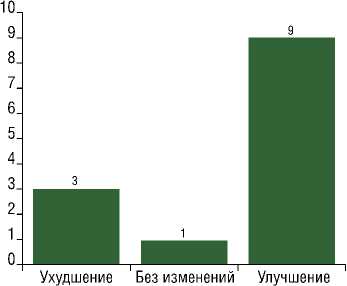

Рис. 2. Изменение МКОЗ у пациентов в группе анализа.

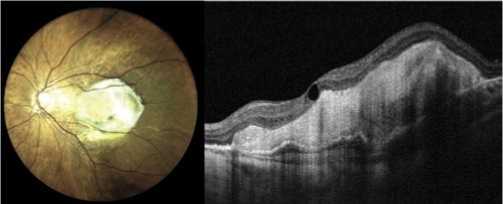

Рис. 3. Клинический пример, пациентка М. Данные офтальмоскопии и ОКТ исходно.

слеоперационном периоде развилась отслойка сетчатки с выраженной пролиферативной витреоретинопатией, по поводу чего им было проведено противоотслоечное хирургическое вмешательство, низкий функциональный исход у них обусловлен пролиферативным процессом, вследствие чего они не включены в анализ эффективности. Еще одна иногородняя пациентка не прибыла на контрольный осмотр после удаления силикона. В анализ функциональной эффективности включено 13 пациентов.

Исходная МКОЗ в группе анализа составила 0,05±0,02.

У трех пациентов к концу периода наблюдения отмечено снижение остроты зрения по сравнению с исходными данными, у одного пациента МКОЗ не изменилась, у 9 пациентов выявлено улучшение остроты зрения (Рис. 2).

Конечная МКОЗ составила 0,08±0,04 (p<0,05). У всех пациентов по данным ОКТ и офтальмоскопии выявлено правильное расположение транслоцированного аутолоскута ПЭС под макулярной зоной сетчатки с проекцией фовеа на центральной зоне лоскута над интактным пигментным эпителием.

Клинический пример. Пациентка М., 85 лет, анамнез ВМД – более 10 лет. Исходная острота зрения – 0,05, эксцентрично. По данным офтальмоскопии и ОКТ – в макулярной области обширный субретинальный фиброз (Рис. 3).

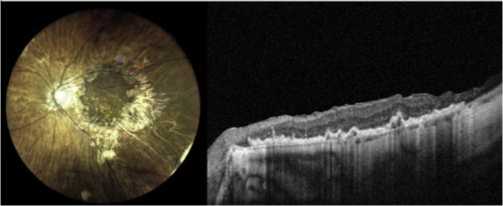

Через 3 месяца после удаления силиконового масла острота зрения составила 0,09 с центральной фиксацией. По данным ОКТ и офтальмоскопии аутолоскут ПЭС локализован под сетчаткой макулярной области в правильном положении. Признаков активности ХНВ и пролиферативных изменений в проекции лоскута суб- и эпиретинально не выявлено (Рис. 4).

Заключение

При субретинальном макулярном фиброзе в исходе новаскулярной возрастной макулярной дегенерации аутотранслокация пигментного эпителия сетчатки является альтернативой паллиативной терапии или бездействию

Рис. 4. Клинический пример, пациентка М. Данные офтальмоскопии и ОКТ в конце периода наблюдения.

и способна приводить к значимому улучшению остроты зрения

Источник финансирования: исследовательская работа проведена на личные средства авторского коллектива.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Эффективность аутотранслокации пигментного эпителия сетчатки в лечении рубцовой стадии неоваскулярной ВМД

- Peyman G.A. A technique for retinal pigment epithelium transplantation for age-related macular degeneration secondary to extensive subfoveal scarring / G.A. Peyman, K.J. Blinder, C.L. Paris [et al.] // Ophthalmic Surg. - 1991. - Vol.22. - P.102-108.

- Maaijwee K. Retinal pigment epithelium and choroid translocation in patients with exudative age-related macular degeneration: long-term results / K. Maaijwee, H. Heimann, T. Missotten [et al.] // Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. - 2007. - Vol.245(11). - P.1681 -1689. DOI: 10.1007/s00417-007-0607-4 EDN: OGTRZY

- Parolini B. Long-term results of autologous retinal pigment epithelium and choroid transplantation for the treatment of exudative and atrophic maculopathies / B. Parolini, A. Di Salvatore, S.J. Pinackatt [et al.] // Retina. - 2020. - Vol. 40 (3). - P. 507-20. DOI: 10.1097/IAE.0000000000002429

- Caramoy A. Autologous translocation of choroid and retinal pigment epithelium in geographic atrophy: long-term functional and anatomical outcome / Caramoy A., Liakopoulos S., Menrath E., Kirchhof B. // Br J Ophthalmol. - 2010. - Vol. 94(8). - p. 1040-1044. DOI: 10.1136/bjo.2009.161299

- van Zeeburg E. Visual acuity of 20/32, 13.5 years after a retinal pigment epithelium and choroid graft transplantation / van Zeeburg E., Maaijwee K., van Meurs J. // Am J Ophthalmol Case Rep. - 2018. Vol. 1:10. - p. 62-64. DOI: 10.1016/j.ajoc