Эффективность герметизации фиссур стеклоиономерным цементом в молочных и постоянных зубах у детей

Автор: Маслак Е.Е., Куюмджиди Н.В., Алаторцева Е.В., Карасева А.В.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 3 (35), 2012 года.

Бесплатный доступ

Стекпоиономерный цемент для герметизации фиссур был применен в 79 постоянных и 75 молочных зубах у 39 детей в возрасте 1-8 лет. Через год эффективность герметизации фиссур (отсутствие кариеса в герметизированных зубах) составила 98,1 %. Полная сохранность герметика была выявлена в 84,8 % зубов.

Дети, герметизация фиссур, эффективность, стеклоиономерный цемент

Короткий адрес: https://sciup.org/142149259

IDR: 142149259 | УДК: 616

Текст научной статьи Эффективность герметизации фиссур стеклоиономерным цементом в молочных и постоянных зубах у детей

Для профилактики кариеса зубов у детей, наряду с применением фторидов, используется метод герметизации фиссур и ямок [1, 3, 4, 8]. Однако вопрос об эффективности различных материалов для герметизации фиссур, экономической целесообразности и необходимости широкого применения метода в практической деятельности стоматологов продолжает дискутироваться [5, 9, 10, 11].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Оценка эффективности применения для герметизации фиссур молочных и постоянных зубов у детей светоотверждаемого стеклоиономерного цемента, в зависимости от вида зубов, типа фиссур и методики герметизации.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В проспективном открытом исследовании приняли участие 39 детей в возрасте 1—8 лет, которым была проведена герметизация фиссур жевательной поверхности 154 зубов (79 постоянных зубов, 75 молочных). Детям в возрасте 1—4 лет проводили гер- метизацию фиссур молочных моляров, в возрасте 5—8 лет — герметизацию фиссур первых постоянных моляров. Для герметизации фиссур использовали стеклоиномерный светоотверждаемый материал с высокой начальной твердостью — «KAVITAN LS», «SpofaDental» (порошок — фтористо-силикат-ное стекло, жидкость — водный раствор сополимера акриловой и итаконовой кислот, HEMA). Перед герметизацией применяли кондиционер (Kavitan condicioner), после герметизации — защитный лак (LS varnish). Приготовление и применение материала проводили в соответствии с инструкцией производителя: соотношение порошка и жидкости — 2,8:1, замешивание в течение 30—45 с, внесение и распределение по всем фиссурам, отсвечивание с помощью фотополимеризационной лампы 20 с.

Герметизация фиссур проводилась инвазивным и неинвазивным методами. При проведении инвазивной методики для расшивания фиссур использовали фиссуротомные боры «SS WHITE». Результаты герметизации фиссур были оценены через год по двум критериям: сохранность герметика

(полная, частичная) и состояние твердых тканей зуба в области герметизации (наличие или отсутствие кариеса).

Повторное обследование было проведено через год у 34 детей, результаты герметизации были оценены в 105 зубах (68,2 % от первоначального количества герметизированных зубов). Анализ результатов герметизации проводили с учетом вида зубов (постоянные — 61, молочные — 44), типа фиссур по классификации кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ [2] (I тип — 57 зубов, II — 17, III — 31), методики герметизации (инвазивная — 61 зуб, неинвазивная — 44). Распределение выполненных герметизаций в зависимости от вида зубов, типа фиссур и метода герметизации представлено в табл. 1.

Обработка данных проводилась с использованием стандартных пакетов программ математической статистики, достоверность различий ( р ) оценивалась по критерию Стьюдента ( t ). Различия считались достоверными при t > 2, p < 0,05.

ТАБЛИЦА 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ГЕРМЕТИЗАЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ЗУБОВ, ТИПА ФИССУР И МЕТОДА ГЕРМЕТИЗАЦИИ

|

Метод герметизации |

Тип фиссур |

Зубы |

||

|

молочные — 44 |

постоянные — 61 |

всего — 105 |

||

|

Инвазивный |

I |

3 |

21 |

24 |

|

II |

3 |

3 |

6 |

|

|

III |

7 |

24 |

30 |

|

|

всего |

13 |

48 |

61 |

|

|

Неинвазивный |

I |

26 |

7 |

33 |

|

II |

5 |

6 |

11 |

|

|

III |

— |

— |

— |

|

|

всего |

31 |

13 |

44 |

|

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Обследование детей через год после проведения герметизации фиссур жевательной поверхности моляров выявило высокую эффективность исследуемого материала (табл. 2).

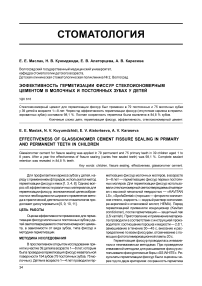

Полная сохранность профилактического покрытия была выявлена в 89 зубах (84,3 %), полное или частичное выпадение материала — в 16 зубах (15,2 %). В постоянных зубах частота сохранности профилактического покрытия была значительно выше, чем в молочных зубах: 91,8 и 72,7 % соответственно. Частичное или полное выпадение материала было выявлено в 8,2 % постоянных зубов и в 27,3 % молочных зубов (рис. 1). Различия между результатами герметизации фиссур в постоянных и молочных зубах были достоверными статистически ( p < 0,05).

Рис. 1. Сохранность профилактического покрытия в молочных и постоянных зубах детей

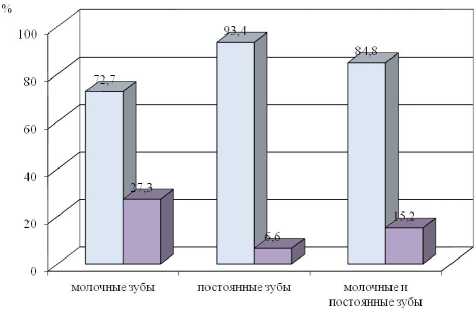

Изучение результатов герметизации в зубах с различными типами фиссур показало, что в фиссурах I типа полная сохранность профилактического покрытия составляла 82,5 %, в фиссурах II типа — 76,5 %, в фиссурах III типа — 96,8 % (рис. 2). Выпадение материала, полное или частичное, чаще определялось в фиссурах I и II типов, чем в фиссурах III типа: 17,5 и 23,5 % против 3,2 %. Различия между результатами герметизации фиссур I и III типов были достоверными статистически ( p < 0,05).

ТАБЛИЦА 2

Результаты герметизации фиссур молочных и постоянных зубов у детей

|

Метод герметизации |

Состояние профилактического покрытия: |

|||||

|

полная сохранность |

полное или частичное выпадение |

|||||

|

молочные зубы |

постоянные зубы |

всего |

молочные зубы |

постоянные зубы |

всего |

|

|

% ± m |

% ± m |

% ± m |

% ± m |

% ± m |

% ± m |

|

|

1. Инвазивный (61 зуб) |

92,3 ± 7,4 |

97,9 ± 2,1 |

96,4 ± 2,3 |

7,7 ± 7,4 |

2,1 ± 2,1 |

3,3 ± 2,3 |

|

2. Неинвазивный (44 зуба) |

64,5 ± 8,6 |

76,9 ± 11,7 |

68,2 ± 7,0 |

35,5 ± 8,6 |

23,1 ± 11,7 |

31,8 ± 7,0 |

|

достоверность различий, р 1-2 |

<0,05 |

>0,05 |

<0,001 |

<0,05 |

>0,05 |

<0,001 |

|

Итого |

72,7 ± 6,5* |

93,4 ± 3,5* |

84,8 ± 3,5 |

27,3 ± 6,7* |

6,6 ± 3,2* |

15,2 ± 3,5 |

*Достоверность различий, p < 0,01, между показателями в молочных и постоянных зубах.

Рис. 2. Сохранность герметика в зависимости от типа фиссур моляров

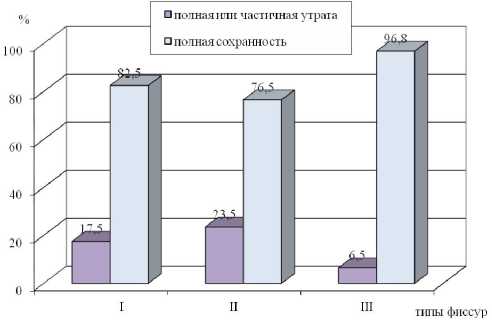

Существенное влияние на результаты оказал выбор метода герметизации фиссур, как в молочных, так и в постоянных зубах (рис. 3). Если перед герметизацией проводилось расшивание фиссур (инвазивный метод), то сохранность профилактического покрытия составляла 96,4 %, частота выпадений — 3,6 %. Применение исследуемого материала без предварительного расшивания фиссур (неинвазивная герметизация) было в 1,4 раза менее эффективным: частота сохранности покрытия составляла 68,2 %, частота выпадений материала — 31,8 % ( p < 0,05).

Полученные данные объясняют более низкую эффективность герметизации молочных зубов, так как неинвазивная методика герметизации в молочных зубах применялась значительно чаще, чем инвазивная: 70,5 и 29,5 % случаев соответственно. В постоянных зубах, наоборот, неинвазивная методика герметизации применялась реже, чем инвазивная: 21,3 и 78,7 % случаев соответственно.

Рис. 3. Частота выпадений герметика в зависимости от метода герметизации

Cравнение данных неинвазивной герметизации показало, что в постоянных зубах результаты были лучше, чем в молочных: частота полной сохранности материала составила 76,9 % в постоянных и 64,5 % в молочных зубах, частота выпадений — 23,1 и 35,5 % соответственно, хотя различия не были достоверны статистически. Молочные зубы герметизировали неинвазивным методом, как правило, у детей в возрасте 1—2 лет, для этого возраста характерна высокая саливация, подвижность детей, неумение сидеть с открытым ртом и выполнять команды врача, прямое сопротивление лечению. Все это обуславливает сложность выполнения любых манипуляций в полости рта маленьких пациентов и, безусловно, влияет на результаты герметизации фиссур зубов.

Изучение состояния твердых тканей зубов в области герметизированных поверхностей не выявило ни одного кариозного поражения при полном сохранении профилактического покрытия. При полной или частичной утрате материала кариес зубов был выявлен только в 2 из 16 зубов (12,5 %), что составило 1,9 % к общему количеству герметизированных зубов. Таким образом, герметизация фиссур позволила сохранить здоровую жевательную поверхность зубов в 98,1 % случаев.

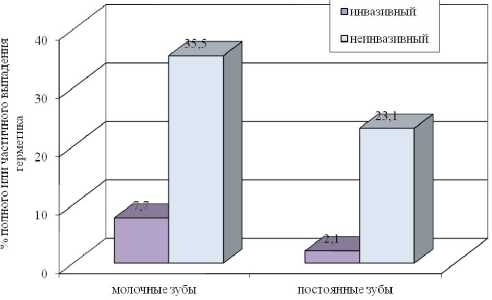

Компаративный анализ показал, что светоотверждаемый стеклоиономерный цемент «KAVITAN LS» не уступает по эффективности другим материалам при проведении инвазивного метода герметизации фиссур постоянных зубов (рис. 4).

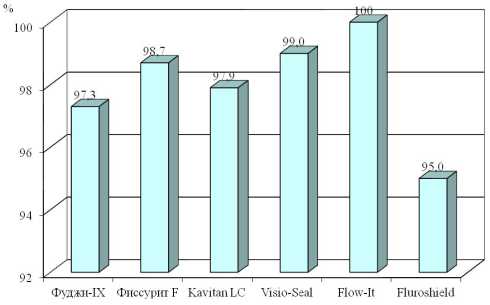

Рис. 4. Эффективность герметизации фиссур зубов различными материалами (через год)

Оценка результатов герметизации фиссур через год, в сравнении с данными литературы, показала, что наилучшие результаты были при применении текучего композита Flow-It! (100 % сохранность герметика [7]), затем герметиков Visio-Seal [6] и Fissurit F [2] (99,0 и 98,7 % соответственно), далее — стеклоиономеры KAVITAN LS и Фуджи-IX [6] (97,9 и 97,3 % соответственно) и силант Fluroshield [7] — 95 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У детей в возрасте 1—8 лет через год после применения для герметизации фиссур светоотверждаемого стеклоиономерного цемента «KAVITAN LS» сохранность профилактического покрытия составляла 84,8 %. Эффективность герметизации фиссур, заключающаяся в сохранении здоровой жевательной поверхности молочных и постоянных зубов, составляла у детей через год наблюдения 98,1 %, независимо от сохранности профилактического покрытия. Результаты герметизации фиссур постоянных зубов были лучше, чем в молочных зубах. Наиболее эффективной являлась инвазивная методика герметизации фиссур, результаты которой были в 1,4 раза лучше, чем результаты неинвазивной герметизации.