Эффективность иммунологической оценки линий капусты белокочанной к Plasmodiophora brassicae wor. на искусственном инфекционном фоне

Автор: Ушаков А.А., Бондарева Л.Л., Енгалычева И.А.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Защита растений

Статья в выпуске: 6 (44), 2018 года.

Бесплатный доступ

Одним из наиболее экономически значимых и опасных заболеваний капустных культур является кила, возбудитель -Plasmodiophora brassicae Wor., потери от которого могут достигать 50-75% урожая, а в годы эпифитотий и до 100%. При этом даже устойчивые сорта со временем теряют устойчивость, так как появляются новые расы патогенна, меняются климатические условия основных зон выращивания этой культуры. В лаборатории иммунитета и защиты растений ФГБНУ ФНЦО проводят не только ежегодный мониторинг за распространением возбудителя, но и непрерывную фитоиммунологическую оценку коллекционных и селекционных образцов, а также линейного материала с целью поиска новых источников устойчивости. Для этого используют искусственный инфекционный фон, где в качестве инфекционного материала вносят компост из разложившихся желваков корней капусты, пораженных килой (ннфекционная нагрузка -105-106 спор/смЗ). Оценку на устойчивость сортообразцов капусты белокочанной проводили в период уборки по 5-ти балльной шкале поражения корневой системы, на основании которой образцы дифференцировали по группам устойчивости...

Капуста белокочанная, устойчивость, линии

Короткий адрес: https://sciup.org/140238407

IDR: 140238407 | УДК: 635.342: | DOI: 10.18619/2072-9146-2018-6-97-100

Текст научной статьи Эффективность иммунологической оценки линий капусты белокочанной к Plasmodiophora brassicae wor. на искусственном инфекционном фоне

В современных условиях с интенсивным темпом жизни все больше внимания уделяется полноценному сбалансированному питанию. В рацион необходимо включать, как можно больше свежих овощей. Капуста белокочанная – это источник минеральных элементов, аскорбиновой кислоты и множества других витаминов и биологически активных веществ [1].

Несмотря на свои уникальные свойства, капуста белокочанная поражается болезнями. Одним из наиболее экономически значимых и опасных заболеваний является кила, возбудитель – Plasmodiophora brassicae Wor., потери от которого могут достигать 50-75% урожая, а в годы эпифи-тотий и до 100%. Заболевание поражает корневую систему капусты, распространено везде. В Московской области до 50% площадей, занимаемых капустой, заражено килой [2,3].

Источником заражения растений капусты килой служит почва. При распадении наростов на корнях капусты (желваков) в почву попадает масса покоящихся спор возбудителя килы, которые обладают высокой устойчивостью и могут сохраняться от 5 до 15 лет. Занос возбудителя килы на участок возможен с заражённой почвой, перегноем, рассадой капусты, орудиями обработки почвы, паводковыми водами, поливной водой, растительными остатками. Благоприятные условия для развития килы – влажность почвы 75%, температура воздуха 22…24°С [4,5]. Заражение растений происходит в течение всей вегетации. Кила проявляется как на рассаде, так и на взрослых растениях. Проявление болезни на растениях можно наблюдать уже на 10-12 сутки после всходов, а четкие симптомы обнаруживаются на 30-40 сутки после инфицирования [6,7] .

Чем раньше происходит заражение, тем больше вред наносится растениям. Зараженные корни слабо развиваются, растения плохо укореняются и легко выдергиваются. Под влиянием паразита, клетки растения начинают усиленно делиться и увеличиваться в объеме, на корнях образуются наросты (желваки). Поступление воды и питательных веществ из почвы нарушается, растения в дневные часы, особенно в жаркую погоду, теряют тургор и привядают. Урожайность снижается. Зараженные растения килой на ранних стадиях в редких случаях образуют кочан [8].

При выращивании капусты необходимо строго соблюдать севооборот. Каждый год размещать на новом месте из-за накопления в почве патогенных организмов, особенно возбудителя килы. Возвращение культуры на участок не ранее, чем через четыре года. При этом, важно возделывать только районированные, адаптированные сорта для данной местности, устойчивые к киле [9].

Однако следует учитывать, что устойчивый сорт со временем может терять устойчивость, так как появляются новые расы патогена. Поэтому важно проводить не только ежегодный мониторинг распространения возбудителя, но и вести непрерывную фитоиммунологическую оценку коллекционных и селекционных образцов с целью поиска новых источников устойчивости, в.т.ч. и создаваемого линейного материала для селекции на гетерозис.

Материалы и методы исследований

Материалом исследования служили перспективные линии капусты белокочанной, полученные в лаборатории селекции и семеноводства капустных культур ФГБНУ ФНЦО (2014-2018 годах). Оценку селекционного материала капусты на устойчивость к киле проводили на искусственном инфекционном фоне, где ежегодно в качестве инфекционного материала вносили компост из разложившихся желваков корней капусты, пораженных килой. Инфекционная нагрузка возбудителя составляла 105-106 спор/см3 [6]. Оценку на устойчивость сортообразцов капусты белокочанной проводили в период уборки, учитывая пораженность корневой системы каждого растения по 5-ти балльной шкале [6,7,10,11].

Дифференциацию образцов по группам устойчивости проводили согласно разработанной в лаборатории иммунитета и защиты растений ФГБНУ ФНЦО шкале [8]:

I – относительно устойчивые – степень развития болезни 0 до 10%.

II – слабовосприимчивые (толерантные) – от 11 до 25%.

III – средневосприимчивые – от 26 до 50%.

IV – сильновосприимчивые > 50%.

Стандарт восприимчивости – сорт Слава 1305 [8].

Результаты и обсуждение

Для эффективного ведения селекции капусты очень важно иметь исходный материал, устойчивый к киле. Наиболее точная оценка селекционного материала капусты белокочанной на устойчивость к киле достигается при выращивании его на искусственном инфекционном фоне, что позволяет дать более достоверную и объективную оценку. Однако устойчивость – это комплексный показатель адаптивности сорта (образца), который формируется под влиянием многих факторов, где немаловажную роль играют природно- климатические и погодные условия среды.

Распространение и развитие болезней определяется характером взаимоотношений участников патосистемы «патоген-растение-хозяин», происходящих на фоне определенных условий внешней среды. Одни и те же факторы могут быть благоприятны для одного и вредны для другого. Исход заражения зависит от напряженности инфекционного фона, влияния условий среды на агрессивность фитопатогена, определяя его способность преодолевать защитные барьеры и проникать в ткани растения хозяина, а также на развитие и устойчивость самого растительного организма как к биотическим, так и абиотическим факторам [12, 13, 14].

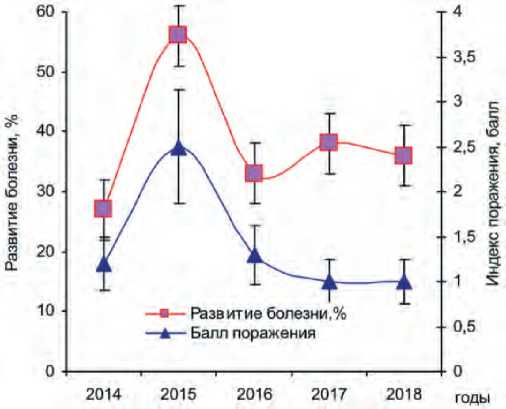

Для анализа выравненности и напряженности фона оценивали по степени развития болезни на восприимчивом сорте Слава 1305, растения которого высаживали блоками рендо-мизировано по всей площади инфекционного участка. Отмечено, что практически во все годы исследований все 100% растений данного сорта поражались килой, но индекс поражения изменялся в зависимости от погодных условий года. Так, максимальное развитие килы было отмечено в 2015 году, в котором сложились благоприятные условия для развития патогена (влажность почвы и температура), и степень поражения растений была высокой (рис. 1).

Наиболее низкий индекс поражения отмечен в 2017-2018 годах (1 балл), но степень развития болезни была наименьшей в 2014 году. Неблагоприятные условия данного года для развития растений и патогена, особенно в первый период вегетации (жаркая и сухая погода) привели к тому, что первые симптомы килы проявились только через 30-40 суток, и к моменту уборки пораженность корневой системы большин-

Рис. 1. Динамика развития килы на растениях капусты белокочанной инфекционном искусственном фоне в разные годы исследований (сорт Слава1305, Московская область).

Fig. 1. Dynamics of clubroot development on the plants of white cabbage against artificial infection background during different study years (variety Slava 1305, Moscow region).

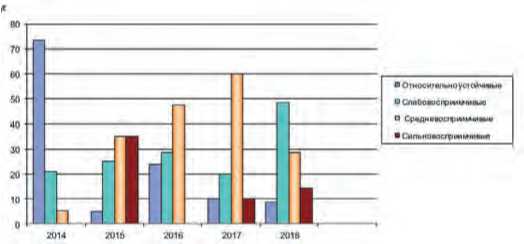

Рис. 2. Распределение селекционных образцов капусты белокочанной по степени устойчивости к киле, 2014-2018 годы.

Fig.2. Distribution of the white cabbage selection varieties by the resistance to clubroot, 2014-2018.

ства растений сорта Слава 1305 не превышала 3 баллов. В 2016 году в среднем индекс поражения был сопоставим с 2014 годом, но степень развития болезни была выше за счет большего числа растений с высоким баллом поражения. Несмотря на резкое отличие погодных условий 2017 и 2018 годов, степень поражения стандарта восприимчивости была сопоставима.

Погодные условия сказались и на результатах фитопатологической оценки селекционных образцов капусты на инфекционном фоне: в 2014 году при неблагоприятных условиях для развития патогена большинство образцов вошло в I группу устойчивости (73,6%), тогда как в 2015 году, в котором отмечена самая высокая степень развития болезни, таких образцов было всего 5% от общего числа изученных (рис.2).

Из 19 линий, изученных в 2014 году, 14 обладали относительной устойчивостью, десять из которых (№№108,116,119,139,140,144,146,151,157,170) проявили высокую устойчивость и к другим болезням (фузариоз, аль-тернариоз) и листогрызущим вредителям (совки и капустная моль). Четыре линии (№№ 106,141,145,164) проявили слабую восприимчивость к киле (21,1% от общего количества) и только один образец № 118 поразился на 2,3 балла и вошел в группу средневосприимчивых.

В 2015 году оценено 20 линий и только одна линия №223 из них вошла в группу относительно устойчивых (0,9 балла). Семь образцов отнесены в группу слабовосприимчивых – до

2-х баллов. Остальные вошли в группу сильновосприимчивых, поражение корневой системы которых было на уровне стандарта восприимчивости.

В 2016 году, наиболее благоприятном для развития растений капусты белокочанной, анализ 21 линии показал, что индекс поражения килой варьировал от 0,5 до 2,5 баллов при распространенности болезни от 40 до 100% в зависимости от образца. В группу с относительной устойчивостью к киле вошло 24% образцов, в группу слабовосприимчивых – 29%, а в группу средневосприимчивых – 47%. Высокий уровень устойчивости к киле в данном году проявили пять линий: № № 167,169,109,106,131.

В 2017 году погодные условия также были благоприятны для заражения растений капусты килой. Распространенность болезни на искусственном инфекционном фоне составила 100%, но степень развития была относительно невысокой – до 28%. Самой многичисленной в данном году была группа средневосприимчивых (60%). Остальные изученные линии белокочанной капусты распределились следующим образом: в группу относительно устойчивых и сильновосприимчивых вошли только по одному образцу: №209 и №214 соответственно; слабовосприимчивыми оказались два номера: №216 и №233.

В 2018 году на инфекционном участке проанализировано 35 линий капусты белокочанной. Индекс поражения растений килой отдельных образцов варьировал в широком диапозо-не: от 1 до 4-х баллов, а степень развития болезни – от 50 до 92%. В отличие от предыдущего года, большая часть образцов (49%) была представлена слабовосприимчивой группой, с индексом поражения менее двух баллов. Относительную устойчивость к возбудителю килы проявили три номера (№№216,220,230), что составило 8,6% от изученных. К средневосприимчивым были отнесены 10 образцов и только 5 (№№201, 205, 234, 235, 238) вошли в группу сильновосприимчивых (рис. 2).

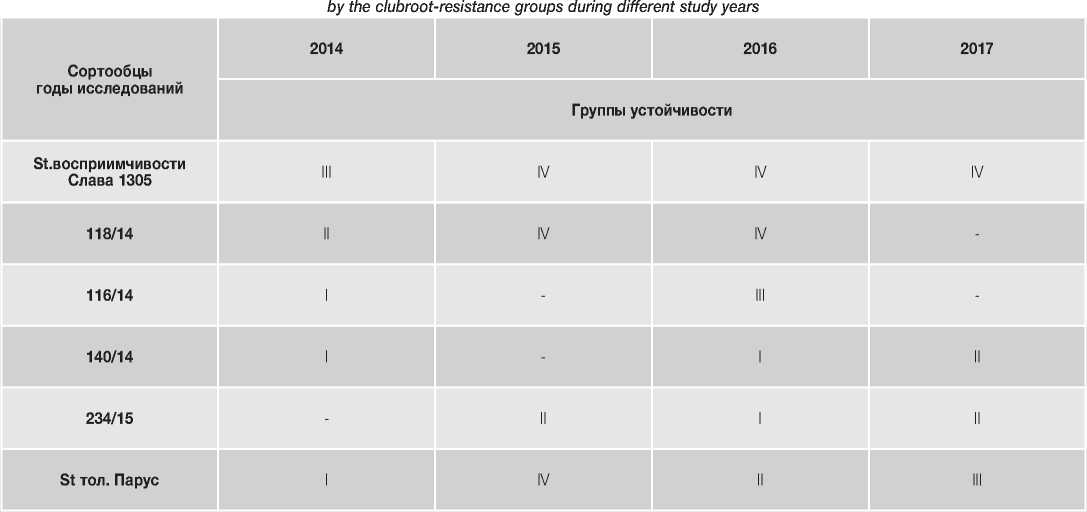

Итак, за последние 5 лет в результате оценки более 100 линий капусты белокочанной было выделено 24 образца с относительной устойчивостью к киле (I и II группы). Однако как видно на примере ряда образцов, представленных в таблице 1, не все устойчивые образцы, выделенные в 2014 году, проявляли аналогичную устойчивость в другие годы (табл.). Так, образцы №№118/14 и 116/14 по результатам оценки в 2016 году поражались килой в сильной степени и были исключены из селекционного процесса. В то же время высокая устойчивость образца №140/14, как №234/15, выделенного в 2015 году, по оценке в 2016-2017 годах подтвердилась.

Рис.3. Дифференциация растений капусты белокочанной по устойчивости к киле на инфекционном фоне: 1 – относительно устойчивое; 2 – толерантное, 3 – средневосприимчивое, 4 – сильновосприимчивое.

Fig.3. Differentiation of white cabbage plants for resistance to keel on an infectious background:

1 – relatively stable; 2 – tolerant, 3 – moderate receptive, 4 – highly susceptible.

Таблица. Характеристика селекционных образцов по группам устойчивости к киле в разные годы исследований Table. Characteristics of the selection specimens

Поскольку один и тот же образец может проявлять разную степень устойчивости в зависимости от условий года, то при выделении источников устойчивости важным критерием является стабильность проявления признака относительно стандартов устойчивости. При этом большое практическое значение имеет также поиск толерантных форм, способных противостоять нарастанию патологического процесса в динамике развития болезни без снижения продуктивности растения (рис.3). По нашим многолетним наблюдениям в группу толерантных образцов входит сорт Парус. Продуктивность этого сорта на фоне сильного поражения корневой системы килой в 2015 году снизилась только на 10-15%, тогда как у сорта Слава 1305 – более, чем на 50%.

Таким образом, фитопатологическую оценку с целью отбора устойчивых форм к киле в Московской области с резко меняющимися погодными условиями необходимо проводить не менее 3-х лет даже с использованием инфекционного фона. Ранжирование образцов при этом проводить по группам устойчивости относительно степени развития болезни и снижения продуктивности растений стандартов восприимчивости /устойчивости/толерантности.

По результатам многолетней оценки из всей совокупности отобранных относительно устойчивых форм наиболее селекционно ценными являются образцы №№ 234/15,140/14,216/17, стабильность проявления признака устойчивости которых на искусственном инфекционном фоне подтвердилась и по оценке 2018 года.

Список литературы Эффективность иммунологической оценки линий капусты белокочанной к Plasmodiophora brassicae wor. на искусственном инфекционном фоне

- Бондарева Л.Л. КОНВЕЙЕР ГИБРИДОВ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ СЕЛЕКЦИИ ВНИИС-СОК НА ОВОЩНОМ РЫНКЕ РОССИИ. Овощи России. 2017; (1): 22-23. https://doi.org/10.18619/2072-9146-2017-1-22-23

- Боос Г.В., Власова Э.А. Использование генофонда ВИР в селекции овощных культур на устойчивость к основным заболеваниям//Селекция на устойчивость к основным заболеваниям овощных культур/М., 1984.

- Монахос Г.Ф., Джалилов Ф.С. Оценка устойчивости капустных культур к киле/М., 2009. -24 С.

- Герасимов Б.В., Осницкая Е.А. Вредители и болезни овощных культур/М., Сельхозиздат, 1961. -79 С.

- Соколова Л.А. Тупеневич С. М. Кила капусты/Л., Колос, 1974. -74 С.

- Квасников Б.В. Избранные труды ВНИИО/М., 1992.

- Квасников Б.В., Белик Т.А. Методика оценки сортов капусты на устойчивость к киле/М. ВАСХНИЛ, 1970. -16 С.

- Маслова А.А., Ушаков А.А., Старцев В.И., Бондарева Л.Л. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ К PLASMODIOPHORA BRASSICAE. Овощи России. 2014; (1): 68-71. https://doi.org/10.18619/2072-9146-2014-1-68-71

- Андреев Ю.М., Элементы технологии выращивания гибридов капусты пекинсой с устойчивость к киле крестоцветных.//Вестник овощеводства, 2011. -№ 2. -С. 14-17.

- Самохвалов А.Н., Рогачев Ю.Б., Игнатов А.Н. Методические рекомендации по ускоренной оценке и отбору исходного селекционного материала капусты на групповую устойчивость к киле и бактериозам/М., 1995.

- Самохвалов А.Н. Методы селекции овощных растений на устойчивость к болезням/М.,1997. -138 С.

- Васильченко В.В., Смирнов А.Н. Краткосрочная жизнеспособность возбудителей фитофтороза и альтернариоза картофеля в лабораторных условиях.//Достижения науки и техники АПК. -2018. -Т.32. -№ 6. -С. 49-52.

- Козарь Е.Г., Бландинская О.А., Балашова И.Т. Особенности поражения серой гнилью некоторых сотов перца сладкого в условиях пленочных теплиц Подмосковья.//Мат-лы межд. научно-практ. конф. «Современное состояние и перспективы инновационного развития овощеводства». Минск: Самохваловичи. -2014. -С. 137-145.

- Пышная О.Н., Мамедов М.И., Белавкин Е.С., Козарь Е.Г., Джос Е.А., Матюкина А.А. Устойчивость генотипов перца сладкого к абиотическим факторам среды в условиях малообъемной гидропоники//Сельскохозяйственная биология. -2016. -Т.51. -№ 1. -С. 100-110. rus DOI: 10.15389/agrobiology.2016.1.100