Эффективность инновационных технологий в воспроизводстве лесов

Автор: Селименков Роман Юрьевич, Миронов Алексей Викторович

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Экономика региона: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 3 (55), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются эколого-экономические и технологические аспекты воспроизводства лесов. Представлен отечественный и зарубежный опыт инновационных технологий в области лесовосстановления. Выявляется экономическая эффективность воспроизводства лесов посадочным материалом с закрытой корневой системой в сравнении с традиционной технологией лесовосстановления в регионах Северо-Запада Российской Федерации.

Лесное хозяйство, инновации, генная модификация, саженцы с закрытой корневой системой

Короткий адрес: https://sciup.org/147110889

IDR: 147110889 | УДК: 630(470.2)

Текст научной статьи Эффективность инновационных технологий в воспроизводстве лесов

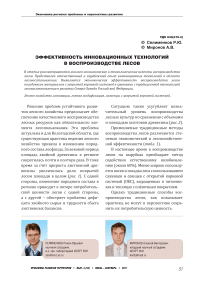

Рисунок 1. Динамика состояния лесов Вологодской области [10, 14]

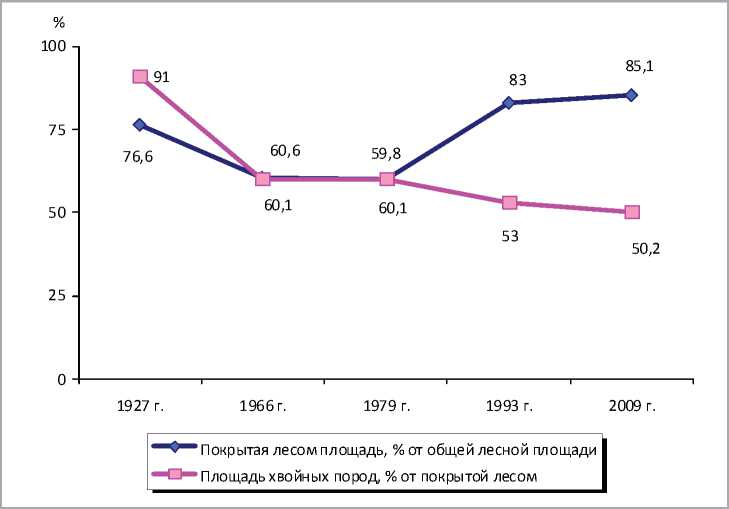

Рисунок 2. Соотношение объемов эксплуатации и восстановления лесов региона [10, 14]

■ Площадь лесозаготовок

■ Содейств ие естественному возобновлению

■ Посев и посадка леса

На современном этапе развития требуется внедрение инновационных форм лесовосстановления, направленных на получение качественного древесного материала в более короткие сроки.

Обзор мирового опыта показывает, что решить эту задачу могут такие инновационные технологии, как генная модификация, прививание и выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой.

Генетически модифицированные (ГМ) деревья используют в лесном хозяйстве 35 стран мира. Всего за последнее десятилетие было проведено около 2700 экспериментальных исследований, связанных с внедрением различных биотехнологий в лесное хозяйство. Примерно 70% этих опытов приходится на США, Канаду и Францию. В США сосредоточена большая часть участков для выращивания ГМ-деревьев.

Таблица 1. Эффективность традиционных методов лесовосстановления

|

Критерии эффективности |

Методы лесовосстановления |

|||

|

Содействие естественному восстановлению |

Посев леса |

Посадка сеянцев с открытой корневой системой |

Посадка саженцев с открытой корневой системой |

|

|

Сохранение естественного биоразнообразия |

+ |

± |

- |

- |

|

Возможность регулирования породного состава |

- |

- |

+ |

+ |

|

Повышенная устойчивость леса к болезням и повреждениям |

+ |

+ |

- |

+ |

|

Низкие трудозатраты |

+++ |

++ |

+ |

- |

|

Низкая стоимость посадочного материала |

- |

++ |

+ |

- |

|

Короткие сроки получения посадочного материала |

- |

++ |

+ |

- |

|

Высокая приживаемость/всхожесть |

- |

- |

++ |

+++ |

|

Высокие темпы роста |

- |

- |

+ |

++ |

В Северной Америке и Европе трансгенные исследования контролируются по большей части правительством и научными сообществами. В странах Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии исследования сконцентрированы в частном секторе. Характерно, что в последние годы резко увеличилось и продолжает расти количество коммерческих плантаций [8].

Основные усилия научных исследований в данной области направлены на определение ключевых генетических модификаций ( рис. 3 ), применение которых позволило бы формировать наиболее ценные свойства древесины для промышленности, обеспечивающие рост продуктивности древостоев, и на этой основе снижать себестоимость древесной продукции.

Рисунок 3. Основные направления генетических модификаций лесных культур

Однако регламентируемые выгоды генетической модификации деревьев стоит рассматривать прежде всего с точки зрения экологической безопасности, так как для экосистем существует угроза вытеснения естественного лесного фонда генно-модифицированными деревьями за счёт их быстрой приспособляемости. При этом трансгенные породы не могут выполнять водоохранные функции, поддерживать биоразнообразие, служить для местных жителей источником пищи и получения лекарственных средств.

Вместе с тем основным движущим фактором развития генной инженерии в лесной отрасли является коммерческий интерес. Естественный лес как сырьё очень разнороден, что снижает его стоимость. Одна из главных задач, стоящих перед учёными, – получение однородной продукции. С точки зрения промышленного использования генные плантации имеют неоспоримое преимущество, поскольку предполагают получение большого количества однородной древесины. Потенциальные выгоды для транснациональных компаний от внедрения технологий генной инженерии в лесной промышленности громадны: оценочная стоимость ежегодного мирового урожая древесины уже сейчас превышает 400 млрд. долларов. Однако аналитики Организации по пище и агрокультурам при ООН сомневаются в экономической целесообразности применения биотехнологий в лесном хозяйстве, так как стоимость продуктов лесной отрасли на мировом рынке гораздо ниже стоимости продовольствия. Специалисты убеждены, что плантации генетически изменённых деревьев останутся относительно ограниченными по площади [8].

В России законодательством запрещено выращивание генетически модифицированных культур. Однако в рамках эксперимента по фитоочистке почв от тяжёлых металлов в 2002 г. специали- стами Центра экологического обучения и информации (Екатеринбург), кафедры физиологии растений Уральского государственного университета им. А.М. Горького, общественной организации «Ассоциация зелёного движения» (Нижний Тагил) совместно с Лабораторией промышленной ботаники Фрайбургского университета (Германия) провели опытные исследования по выращиванию модифицированных тополей. Посредством генных модификаций у растений была усилена способность усвоения из окружающей среды сульфидов, сульфитов, сульфатов и других соединений серы и перевода их в фиксированную, нерастворимую форму.

В окрестностях Нижнего Тагила было высажено 188 деревьев, созданных в Институте физиологии деревьев в Германии. Известно, что практическая часть эксперимента завершена, а теоретические разработки продолжаются до настоящего времени [6].

По сравнению с высокотехнологичной генной инженерией метод прививания основан на принципе вегетативного размножения древесных растений. Отличительной особенностью вегетативного размножения является однородность потомства, так как оно представляет собой клон – совокупность генетически идентичных особей.

Суть метода прививки заключается в сращивании вегетативного органа одного растения (привоя) с вегетативным органом другого растения (подвоя). В практическом плане прививать целесообразно только ценные генотипы, укоренение которых затруднено или вовсе невозможно в обычных условиях. Например, черенки кедра сибирского, а также все производные от него в обычных условиях практически не укореняются, поэтому размножают их исключительно прививкой.

В России выведением сортов кедра занимается только лаборатория Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск). В лучших кедровниках есть несколько пробных площадей со сплошной нумерацией деревьев. За ними ведутся многолетние наблюдения: учёт состояния роста, количества и качества шишек. Среди деревьев есть обильно плодоносящие, крупношишечные, крупносемянные, тонкоскорлуповые, а также сочетающие некоторые из этих признаков. Именно их черенки используются для прививок. Доказано, что при вегетативном размножении все полезные свойства генотипа передаются клоновому потомству. Однако положительные результаты прививания гарантируется только в родном климате. Как поведут себя те или иные генотипы деревьев в других условиях – неизвестно. Ещё к недостаткам данного метода можно отнести среднюю скорость роста и обычный внешний вид [15].

Метод прививания в большей степени используется для выращивания деревьев клонов в целях получения элитных семян. Однако по причине высокой трудоёмкости и неизученности сохранения генетических качеств в семенах при районировании он не получил широкого применения.

В отличие от экспериментальных опытов по генной модификации и прививания лесных культур технология выра- щивания посадочного материала с закрытой корневой системой (ЗКС) успешно применяется за рубежом последние 40 лет. В Финляндии, Швеции, Норвегии, а также в Канаде посадка леса на 90% и более производится с использованием однолетних сеянцев с закрытой корневой системой.

Выращивают однолетние сеянцы преимущественно хвойных пород (сосны, ели) в небольших контейнерах в теплично-питомнических комплексах, где обеспечиваются необходимый микроклимат, своевременные поливы и подкормки. Как правило, контейнеры (кассеты) представляют собой некоторое подобие сот – множество пластиковых ячеек, заполненных земляной смесью. Например, финский контейнер «Плантек-Ф» ( рис. 4 ) и шведский контейнер «Starpot» ( рис. 5 ) позволяют выращивать от 28 до 121 шт. сеянцев одновременно в зависимости от типа и объёма ячейки.

Однако выращенные сеянцы слишком малы – всего 12 – 15 см. Поэтому хорошие результаты приживаемости такого посадочного материала достигаются только при условии специальной подготовки почвы и ухода за сеянцами.

Технология выращивания саженцев с закрытой корневой системой состоит в том, что сеянцы, выращенные в посевном отделении питомника, пересаживаются в контейнеры с питательной смесью большего объёма.

Рисунок 4. Кассеты «Плантек-Ф»

Рисунок 5. Кассеты «Starpot»

Как правило, саженцы в таких контейнерах выращиваются в течение целого сезона, а затем высаживаются на постоянное место. Использование данной технологии позволяет существенно увеличить возможное время посадки саженцев, а также за счёт правильно подобранной питательной смеси в контейнере обеспечить лучший рост деревьев в первое время после пересадки.

Основными преимуществами технологии выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой по сравнению с традиционными методами воспроизводства лесов являются:

-

• отсутствие риска травмирования корневой системы при пересадке;

-

• значительное сокращение сроков выращивания посадочного материала (в открытом грунте саженцы до стандартной высоты в 12 см растут 3 года, в теплицах – всего 1 год);

-

• возможность посадки в течение всего периода вегетации (у саженцев с открытой корневой системой существует строгое правило посадки до и после окончания вегетации);

-

• высокая приживаемость саженцев за счёт полностью сформированной корневой системы.

Однако недостатком данной технологии является ее относительная дороговизна внедрения, обусловленная использованием в качестве исходного материала элитных семян 1-го класса, а также необходимостью высокого уровня механизации и автоматизации процессов выращивания, транспортировки на лесокультурную площадь и посадки.

Следует отметить, что механическое перенесение технологии создания культур посадочным материалом ЗКС с севера Европы в южную часть таёжной зоны России требует соблюдения особых требований к параметрам сеянцев и саженцев для лесовосстановления в южной тайге и зоне смешанных лесов. Это обусловлено мощным развитием живого напочвенного покрова (250 – 500 г/кв. м сухой травы), а также опережающими темпами роста лиственных пород на вырубках по сравнению с хвойными в первые 10 лет выращивания культур на богатых и осушенных оторфованных почвах.

Выбор оптимальной технологии искусственного лесовоспроизводства зависит также от зональных особенностей вырубаемых площадей, от типов леса, состава насаждений, наличия пней, распределения порубочных остатков, наличия валежника и давности рубки.

Промышленное использование данной технологии в России проходит начальную стадию внедрения (с 1997 года) и пока носит экспериментальный характер. В питомнике Лисинского лес-хозтехникума (Ленинградская область) ежегодно выращивается полмиллиона саженцев с закрытой корневой системой. В Нижегородской области уже высажено около 6 миллионов саженцев лесных культур.

В рамках сотрудничества с Финляндией на Северо-Западе России создано восемь питомников по производству сеянцев ЗКС, пять из которых расположены в Республике Карелия, а остальные – в Республике Коми, Мурманской и Архангельской областях.

Лесохозяйственная эффективность применения саженцев ЗКС в южной части таёжной зоны России подтверждается многолетними исследованиями [1]. Результаты наблюдений показывают, что темпы роста культур, восстановленных трёхлетними саженцами ЗКС, значительно выше по сравнению с традиционными методами выращивания при одновременном снижении густоты посадки ( табл. 2 ).

Таблица 2. Сравнение темпов роста трехлетних саженцев с открытой и закрытой корневыми системами

|

Показатель |

Саженцы |

||

|

ОКС |

ЗКС |

||

|

Характеристика посадочного материала |

|||

|

Диаметр, мм |

3,9±0,15 |

8,6±0,19 |

|

|

Высота, см |

24±0,6 |

55±1,0 |

|

|

Масса сухая, г |

надземная часть |

2,9±0,21 |

24,1 ±1,72 |

|

все корни |

1,0±0,12 |

8,0±0,35 |

|

|

Густота посадки, шт./га |

4000 |

2300 |

|

|

Культуры в 20 лет |

|||

|

Диаметр, см |

7,0±1,50 |

8,9±0,29 |

|

|

Высота, м |

6,6 |

9 |

|

|

Сохранность, % |

75 |

94 |

|

|

Густота, шт./га |

3000 |

2164 |

|

|

Запас, м 3 /га |

48 |

58 |

|

|

Объём сред. ствола, м 3 |

0,016 |

0,027 |

|

Таблица 3. Экономическая эффективность лесовосстановления саженцами ОКС и ЗКС*

|

Вид посадочного материала |

3 |

1 и Ш Ф \о с 03 - g | 2 О |

Затраты на 1 га |

g о |

55 |

оз § ? о О |

"Ь со |

||||

|

на посадку |

на уходы |

||||||||||

|

5 5 |

g |

g |

|||||||||

|

Сеянцы ОКС 3 год |

4 |

3,08 |

6,6 |

7,2 |

5,7 |

9,5 |

19,8 |

75 |

0,016 |

48 |

0,41 |

|

Саженцы ЗКС 3 год |

2,3 |

10,11 |

4,7 |

5,8 |

1,6 |

1,8 |

17,7 |

94 |

0,027 |

58 |

0,30 |

* По материалам нормативно-технологических карт на выращивание, посадку и уход за культурами на территории Вологодской области.

При этом затраты на один куб. м восстановленного леса саженцами ЗКС в 20-летнем возрасте на 27% ниже, чем при восстановлении леса саженцами ОКС (табл. 3).

Эффективность восстановления леса посадочным материалом с закрытой корневой системой объясняется меньшей трудозатратностью посадки и дальнейшим уходом за лесными культурами по сравнению с саженцами ОКС. Также среди сеянцев с ОКС всего 75% достигло 20-летнего возраста, в то время как у саженцев с ЗКС это количество составляет 94%. За счёт лучшей приживаемости и более быстрых темпов роста саженцам с закрытой корневой системой удалось избежать межвидовой конкуренции, что положительно повлияло на объём ствола, а впоследствии и на общий запас древесины на участке лесовосстановления.

Полученные результаты указывают на целесообразность воспроизводства лесов региона саженцами с закрытой корневой системой. Стоит отметить, что первые попытки в данном направлении в Вологодской области уже реализуются. В мае 2011 года в Диковском участковом лесничестве Вологодского района введён в эксплуатацию комплекс по переработке лесосеменного сырья и выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой проектной мощностью 1015 тыс. саженцев в год.

Локализация теплично-питомнического комплекса в центральной зоне инвестиционного освоения лесов Вологодской области вызвана первоочередной необходимостью восстановления хвойного лесфонда в Вологодском, Шекснинском, Сокольском, Меж-дуреченском, Усть-Кубенском районах.

Использование посадочного материала с закрытой корневой системой для воспроизводства лесов в долгосрочной перспективе позволит снизить срок созревания и ввод в эксплуатацию древесины, а также улучшить породный состав лесопокрытой площади указанных районов.