Эффективность интродукции АЦК-утилизирующих ризобактерий в агроценозы сои в условиях Орловской области

Автор: Кузмичева Ю.В., Тычинская И.Л., Петрова С.Н., Парахин Н.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Экологические основы создания микробных препаратов

Статья в выпуске: 3 т.50, 2015 года.

Бесплатный доступ

Ресурсосберегающие технологии способствуют воспроизводству почвенного плодородия и повышению устойчивости агроценозов. Зернобобовые культуры в наибольшей степени соответствуют современным требованиям формирования экологического равновесия. Они вступают в поликомпонентный симбиоз с различными группами полезной почвенной микрофлоры, что позволяет не только улучшать почвенные свойства, повышать урожай и его качество, но и делает их ценным предшественником в севооборотах. В этой связи перспективен поиск и практическое применение новых микроорганизмов с полифункциональными свойствами, которые позволят повысить экономическую эффективность возделывания зернобобовых культур. Особый интерес представляет использование АЦК-утилизирующих бактерий, обладающих универсальным антистрессовым эффектом на растения. Нами проведены исследования по изучению влияния интродукции перспективных штаммов АЦК-утили-зирующих ризобактерий ( Pseudomonas oryzihabitans Ep4 и Variovorax paradoxus 3P-4) и клубеньковых бактерий (Bradyrhizobium japonicum 634б) на эффективность возделывания сорта сои северного экотипа Свапа в условиях Орловской области в зависимости от фона минерального питания (NPK 100 % и NPK 70 %). Штамм клубеньковых бактерий использовали для предпосевной инокуляции из расчета 200 г на гектарную норму семян. Штаммы ассоциативных АЦК-утилизирующих микроорганизмов вносили в рядки в фазу всходов (10 % раствор). NPK вносили в почву перед посевом в виде тукосмеси с процентным содержанием элементов минерального питания 10:26:26. В лабораторных условиях проводили биохимическую оценку качества зерна сои. При формировании симбиозов с интродуцируемой микрофлорой агроценозы сои характеризовались большей экологической приспособленностью, что выражалось в повышении продуктивности в засушливые годы на 35-98 %. Положительное действие бактерий проявилось в повышении содержания белка в зерне на 34 %. Получение высокого и качественного урожая изучаемого сорта сои за счет формирования эффективной растительно-микробной системы способствовало увеличению сбора белка до 1,05-1,30 т/га. Интродукция микроорганизмов была наиболее эффективной при снижении дозы минеральных удобрений на 30 %. Установлено, что использование ризобактерий Pseudomona s oryzihabitans в комплексе с клубеньковыми бактериями обеспечило максимальный экономический эффект, позволило получить более дешевый и качественный белок при высокой рентабельности производства. Это даст возможность снизить затраты, связанные с внесением минеральных удобрений, без потери урожая.

Соя, агроценоз, ацк-утилизирующие ризобактерии, симбиоз, экономическая эффективность, ресурсосбережение

Короткий адрес: https://sciup.org/142133600

IDR: 142133600 | УДК: 633.853.52:579.64(470.319) | DOI: 10.15389/agrobiology.2015.3.377rus

Текст научной статьи Эффективность интродукции АЦК-утилизирующих ризобактерий в агроценозы сои в условиях Орловской области

Снижение продуктивности агроценозов, качества продукции растениеводства и естественного плодородия почвы вследствие интенсификации сельскохозяйственного производства обусловливает необходимость его экологизации. Для обеспечения продовольственной безопасности страны и здоровья человека необходим переход к ресурсосберегающим технологиям, способствующим воспроизводству почвенного плодородия, повышению устойчивости агроценозов и основанным на использовании средообразующего потенциала последних (1, 2).

Зернобобовые культуры в наибольшей степени соответствуют современным требованиям формирования экологического равновесия (1, 35). Их уникальная способность вступать в поликомпонентный симбиоз с различными группами полезной почвенной микрофлоры позволяет не только улучшать почвенные свойства, повышать урожай и его качество, но и делает их ценным предшественником в севооборотах, способствуя решению проблемы производства растительного белка при возможности снижения ресурсозатрат (4, 6-14).

В этой связи перспективен поиск и практическое применение новых микроорганизмов с полифункциональными свойствами, которые позволят повысить экономическую эффективность возделывания зернобобовых культур за счет реализации их биологического потенциала. Особый интерес представляет использование АЦК-утилизирующих бактерий, обладающих универсальным антистрессовым эффектом на растения. Один из механизмов антистрессового воздействия этих микроорганизмов — подавление ингибирующего действия этилена, интенсивно продуцируемого макросимбионтом в условиях стресса (инфекции, засуха, переувлажнение, засоление почвы, ее загрязнение отходами производства, пестицидами, тяжелыми металлами и др.), благодаря ферменту 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат (АЦК) дезаминазе (15-17). О фитостимулирующем действии ассоциативных бактерий с АЦК-дезаминазной активностью свидетельствуют результаты многочисленных лабораторных испытаний (18-29). При этом отсутствует информация об эффективности таких микроорганизмов в условиях агроценоза.

Нашей целью было изучение влияния интродукции перспективных штаммов АЦК-утилизирующих ризобактерий на эффективность возделывания сои северного экотипа в условиях Орловской области.

Методика. Лабораторные исследования проводились в ЦКП «Экологический и агрохимический мониторинг сельскохозяйственного производства и среды обитания» (ОрелГАУ, г. Орел), полевые опыты закладывались в НОПЦ «Интеграция» (Орловский р-н, с. Лаврово) в 2013-2014 годах.

Растения сои сорта Свапа выращивали в селекционном севообороте на делянках площадью 10 м2 в 4-кратной повторности. Метод размещения опытных делянок — рендомизированный. Почва опытного участка темно-серая лесная тяжелосуглинистая среднекислая (рН 5,0) со средним содержанием гумуса (3,8 %), повышенным количеством подвижного фосфора (12,9 мг/100 г почвы) и обменного калия (15,9 мг/100 г почвы). В качестве объекта исследований использовали сорт сои северного экотипа Свапа (селекция Всероссийского НИИ зернобобовых и крупяных культур, Орловская обл.).

В опытах изучалась эффективность интродукции АЦК-утилизи-рующих бактерий отдельно и в комплексе с клубеньковыми бактериями на двух фонах минерального питания — NPK 100 % (доза удобрений на планируемый урожай 3 т/га) и NPK 70 %.

Схема опыта включала следующие варианты: 1 — контроль (фон NPK 100 % и NPK 70 % без инокуляции); 2 — фон + Bradyrhizobium ja-ponicum 634б; 3 — фон + Pseudomonas oryzihabitans Ep4; 4 — фон + Vario-vorax paradoxus 3P-4; 5 — фон + Bradyrhizobium japonicum 634б + Pseudomonas oryzihabitans Ep4; 6 — фон + Bradyrhizobium japonicum 634б + Vario-vorax paradoxus 3P-4.

Штаммы микроорганизмов были предоставлены Всероссийским НИИ сельскохозяйственной микробиологии (г. Санкт-Петербург—Пушкин). Штамм клубеньковых бактерий использовали для предпосевной инокуляции из расчета 200 г на гектарную норму семян. Штаммы ассоциативных АЦК-утилизирующих микроорганизмов вносили в рядки в фазу всходов (10 % раствор). NPK вносили в почву перед посевом в виде тукосмеси с процентным содержанием элементов минерального питания 10:26:26.

Оценка урожайности сортов проводилась согласно методике Гос-сортосети (30), биохимическая оценка качества зерна сои — с помощью анализатора зерна Infratec™ 1241 («FOSS», Дания).

Полученные данные обработаны с помощью компьютерной про- граммы Statistica.

Результаты. Метеорологические условия в годы исследований от- клонялись от среднемноголетних и сопровождались неравномерным рас- пределением осадков и колебанием температуры воздуха на протяжении всего вегетационного периода у сои. Влагообеспеченность посевов в критические периоды развития культуры была недостаточной. Например,

II декада мая, на которую приходилcя сев сои, характеризовалась засуш- ливыми условиями (ГТК = 0,2). В июле, совпавшем с бутонизацией и цветением, в 2013 году отмечали недостаточное увлажнение (ГТК = 0,9), а в

2014 году этот месяц был засушливым (ГТК = 0,3). Для августа, когда происходило формирование и налив семян, в терна засуха (ГТК соответственно 0,6 и 0,2).

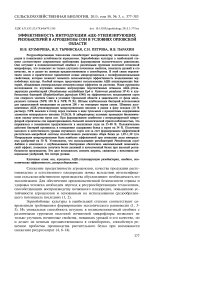

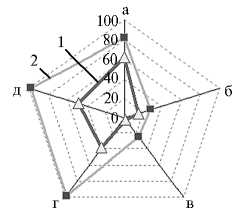

А

Б

Рис. 1. Относительные прибавки урожайности сои сорта Свапа в 2013 (А) и 2014 году (Б) в зависимости от инокуляции бактериями и фона минерального питания: 1 — NPK 100 %, 2 — NPK 70 %; а — Bradyrhizobium japoni-cum 634б, б — Pseudomonas oryzihabitans Ep4, в — Variovorax paradoxus 3P-4, г — Bradyrhizobium japonicum 634б + Pseudomonas oryzihabitans Ep4, д — Bradyrhizo-bium japonicum 634б + Variovorax paradoxus 3P-4 (Орловская обл., Орловский р-н, с. Лаврово).

2013 и 2014 году была харак-

При формировании симбиозов с интродуцируемой микрофлорой агроценозы сои сорта Свапа проявляли большую экологическую приспособленность по сравнению с контролем (рис. 1). При этом защитный эффект микроорганизмов был более выражен при снижении дозы минеральных удобрений на 30 %.

Так, колонизация корней растений сои псевдомонадами отдельно и в комплексе с ризобиями в засушливом 2014 году способ- ствовала повышению продуктивности агроценозов на 34,6 % благодаря ростстимулирующему и антистрессовому эффекту микроорганизмов. В 2013 году комплексное фитостимулирующее действие АЦК-утилизиру- ющих бактерий и ризобий позволило получить прибавку урожайности

81,0-97,8 %.

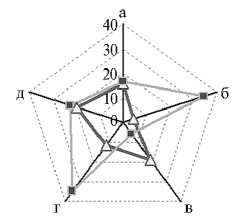

Рис. 2. Содержание белка в зерне сои сорта Свапа в зависимости от инокуляции бактериями на фоне NPK 70 % (а) и NPK 100 % (б) : 1 — контроль, 2 — Bradyr-hizobium japonicum 634б, 3 — Pseudomonas oryzihabitans Ep4, 4 — Variovorax paradoxus 3P-4, 5 — Bradyrhizobium japonicum 634б + Pseudomonas oryzihabitans Ep4, 6 — Bradyrhizobium japonicum 634б + Variovorax paradoxus 3P-4 (Орловская обл., Орловский р-н, с. Лаврово). НСР 05 = 1,95 (NPK 100 %); НСР 05 = 2,11 (NPK 70 %).

Положительный хозяйственный эффект выражался и в повышении содержания белка в зерне сои. При этом дополнительное накопление протеина в урожае также зависело от уровня минерального питания растений (рис. 2). В среднем за 2 года сорт Свапа формировал зерно с более высоким процентным содержанием белка на фоне NPK 70 % во всех вариантах. Максимальное количество белка в зерне, превысившее контрольный показатель на 33,8 %, обеспечила интродукция АЦК-ути- лизирующих псевдомонад в комплексе с ризобиями (превосходила вариант с моноинокуляцией ризобиями на 20,0 %). Мы предполагаем, что такой положительный эффект обусловлен повышением адаптации растений сои к неблагоприятным агроклиматическим факторам за счет снижения биосинтеза стрессового фитогормона этилена АЦК-утилизирующими бактериями и повышения эффективности бобово-ризобиального симбиоза (18, 29) при улучшении водного и минерального питания растений.

В свою очередь, формирование высокого и качественного урожая у изучаемого сорта сои за счет создания эффективных растительномикробных систем способствовало увеличению сбора белка с единицы площади, который достигал 1,05-1,30 т/га в зависимости от минерального питания растений (табл. 1). Максимальное увеличение белковой продуктивности сорта Свапа, превысившее вариант с моноинокуляцией ризо-биями на 35,4 %, было отмечено на фоне NPK 70 % при комплексной интродукции АЦК-утилизирующих псевдомонад и клубеньковых бактерий.

-

1. Сбор белка (т/га) с урожаем сои сорта Свапа в зависимости от условий минерального питания и инокуляции бактериями (Орловская обл., Орловский р-н, с. Лаврово, 2013-2014 годы)

Вариант

1 NPK 100 %

п NPK 70 %

Контроль

0,70

0,59

Bradyrhizobium japonicum 634б

1,03*

0,96*

Pseudomonas oryzihabitans Ep4

0,83

0,85*

Variovorax paradoxus 3P-4

0,80

0,81*

Bradyrhizobium japonicum 634б + Pseudomonas oryzihabitans Ep4

1,04*

1,30*

Bradyrhizobium japonicum 634б + Variovorax 3P-4

1,05*

1,17*

НСР 05

0,15

0,16

* Значения, достоверно отличающиеся от контроля.

-

2. Экономическая эффективность возделывания сои Свапа сорта в зависимости от условий минерального питания и инокуляции бактериями, среднее (Орловская обл., Орловский р-н, с. Лаврово, 2013-2014 годы)

|

Вариант |

Производственные затраты, тыс. руб/га |

Себестоимость 1 т зерна, тыс. руб. |

Чистый доход, тыс. руб/га |

Рентабель ность, % |

|

Контроль |

NPK 100 % 14,16 6,24 |

20,14 |

142,1 |

|

|

Bradyrhizobium japonicum 634б |

14,59 |

4,68* |

32,46* |

222,5* |

|

Pseudomonas oryzihabitans Ep4 |

14,99 |

6,05 |

22,45 |

149,7 |

|

Variovorax paradoxus 3P-4 |

15,01 |

5,95 |

23,04 |

153,6 |

|

Bradyrhizobium japonicum 634б + Pseudomonas oryzihabitans Ep4 |

15,33 |

5,44* |

27,22* |

177,6* |

|

Bradyrhizobium japonicum 634б + Va-riovorax paradoxus 3P-4 |

15,36 |

5,09* |

30,19* |

196,5* |

|

Контроль |

NPK 13,80 |

70 % 7,04 |

15,85 |

114,9 |

|

Bradyrhizobium japonicum 634б |

14,23 |

4,94* |

29,22* |

205,3* |

|

Pseudomonas oryzihabitans Ep4 |

14,69 |

5,72* |

24,11* |

164,1* |

|

Variovorax paradoxus 3P-4 |

14,63 |

6,53* |

19,22* |

131,3* |

|

Bradyrhizobium japonicum 634б + Pseudomonas oryzihabitans Ep4 |

15,09 |

4,69* |

33,46* |

221,7* |

|

Bradyrhizobium japonicum 634б + Va-riovorax paradoxus 3P-4 |

15,07 |

4,89* |

31,39* |

208,3* |

* Значения, достоверно отличающиеся от контроля.

Проведенный нами экономический анализ показал, что, несмотря на некоторое повышение производственных затрат, интродукция симбиотических микроорганизмов в агроценозы сои сорта Свапа наряду с хозяйственным обеспечила и положительный экономический эффект. Причем при внесении меньшего количества минеральных удобрений (NPK 70 %) изучаемые агроприемы оказались наиболее эффективны в экономическом плане (табл. 2).

Максимальный экономический эффект обеспечил вариант с ком- плексным использованием псевдомонад и ризобий, которые позволили получить зерно сои с меньшей себестоимостью (в 1,6 раза по сравнению с контролем). Это, в свою очередь, дает возможность рентабельного производства более дешевого качественного белка при снижении затрат, связанных с внесением минеральных удобрений, в размере 2,86 тыс. руб/га.

Таким образом, интродукция перспективных штаммов АЦК-утилизирующих бактерий способствовала повышению эффективности возделывания сои сорта Свапа в Орловской области. Показано, что растения этого генотипа в условиях тройного симбиоза за счет ростстимулирующей и защитной функций АЦК-утилизирующих и азотфиксирующих микроорганизмов могут более эффективно использовать питательные вещества почвы и воздуха, что дает возможность повысить их стрессоустойчивость и продуктивность. Использование ризобактерий рода Pseudomonas в комплексе с клубеньковыми бактериями обеспечило максимальный экономический эффект, позволив получить более дешевый качественный белок при высокой рентабельности производства и снижении ресурсозатрат за счет повышения экологической устойчивости агроценозов культуры.

Л И Т Е Р А Т У Р А

Sel’skokhozyaistvennaya biologiya [ Agricultural Biology ], 2015, V. 50, ¹ 3, pp. 377-383

EFFICIENCY OF INTRODUCTION OF ACC-UTILIZING RHIZOBACTERIA IN SOYBEAN AGROCENOSES IN THE OREL REGION

Yu.V. Kuzmicheva, I.L. Tychinskaya, S.N. Petrova, N.V. Parakhin

Список литературы Эффективность интродукции АЦК-утилизирующих ризобактерий в агроценозы сои в условиях Орловской области

- Жученко А.А. Биологизация и экологизация интенсификационных процессов в сельском хозяйстве. Вестник ОрелГАУ, 2009, 18(3): 8-12.

- Сытников Д.М. Биотехнология микроорганизмов-азотфиксаторов и перспективы применения препаратов на их основе. Бiотехнологiя, 2012, 5(4): 34-45.

- Давыденко О.Г., Голенко Д.В. Соя для умеренного климата. Минск, 2004.

- Парахин Н.В., Петрова С.Н. Сельскохозяйственные аспекты симбиотической азотфиксации. М., 2006.

- Зотиков В.И., Наумкина Т.С. Пути повышения ресурсосбережения и экологической безопасности в интенсивном растениеводстве. Вестник ОрелГАУ, 2007, 3: 11-14.

- Vance C.P., Spaink H.P., Kondorosi A., Hooykaas P.J.J. Legume symbiotic nitrogen fixation: agronomic aspects. In: The Rhizobiaceae. Dordrecht, 1998: 509-530.

- Кузмичева Ю.В., Петрова С.Н. Управление биологическим потенциалом агроценозов бобовых культур как фактор ресурсосбережения и устойчивости растениеводства. Зернобобовые и крупяные культуры, 2013, 8(4): 43-48.

- Тихонович И.А., Проворов Н.А. Симбиозы растений и микроорганизмов: молекулярная генетика агросистем будущего. СПб, 2009.

- Борисов А.Ю., Штарк О.Ю., Казаков А.Е., Наумкина Т.С., Чеботарь В.К. Растительно-микробные взаимодействия и их практическое значение. Мат. Всерос. науч.-практ. конф. «Пути повышения устойчивости сельскохозяйственного производства в современных условиях». Орел, 2005: 325-348.

- Кузмичева Ю.В., Парахин Н.В. Использование биологических факторов в повышении продуктивности и реализации средообразующего потенциала гороха посевного. Российская сельскохозяйственная наука, 2015, 1-2: 31-33.

- Kuzmicheva Yu.V., Parakhin N.V. Use of biological factors in increasing efficiency of resource conservation and crop production stability. Vestnik OrelGAU, 2014, 49(4): 3-6.

- Parakhin N.V., Kuzmicheva Yu.V., Petrova S.N., Botuz N.I., Tychinskaya I.L. Increase of efficiency of symbiotic systems in agrocenoses of north ecotype soya varieties. Vestnik OrelGAU, 2014, 47(2): 3-6.

- Парахин Н.В., Кузмичева Ю.В. Растительно-микробные сообщества (РМС) в аспекте ресурсосбережения и экоустойчивости гороха. Известия Оренбургского государственного аграрного университета, 2012, 38(6): 66-68.

- Парахин Н.В., Петрова С.Н., Кузмичева Ю.В. Экологическая устойчивость зернобобовых культур при формировании растительно-микробных систем. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса, 2012, 28(4): 85-89.

- Белимов А.А., Сафронова В.И. АЦК-деаминаза и растительно-микробные взаимодействия (обзор). Сельскохозяйственная биология, 2011, 3: 23-28.

- Belimov A.A., Hontzeas N., Safronova V.I., Demchinskaya S.V., Piluzza G., Bullitta S., Glick B.R. Cadmium-tolerant plant growth-promoting bacteria associated with the roots of Indian mustard (Brassica juncea L. Czern.). Soil Biol. Biochem, 2005, 37: 241-250 ( ) DOI: 10.1016/j.soilbio.2004.07.033

- Czarny J.C., Grichko V.P., Glick B.R. Genetic modulation of ethylene biosynthesis and signaling in plants. Biotech. Adv., 2006, 24: 410-419 ( ) DOI: 10.1016/j.biotechadv.2006.01.003

- Белимов А.А. Взаимодействие ассоциативных бактерий и растений в зависимости от биотических и абиотических факторов. Автореф. докт. дис. СПб, 2008.

- Cheng Z., Park E., Glick B.R. 1-Aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase from Pseudomonas putida UW4 facilitates the growth of canola in the presence of salt. Canadian. J. Microbiol., 2007, 53: 912-918.

- Glick B.R. Phytoremediation: synergistic use of plants and bacteria to clean up the environment. Biotech. Adv., 2003, 21: 383-393 ( ) DOI: 10.1016/S0734-9750(03)00055-7

- Burd G.I., Dixon D.G., Glick B.R. A plant growth promoting bacterium that decreases nickel toxicity in seedlings. Appl. Environ. Microbiol., 1998, 64: 3663-3668.

- Holguin G., Glick B.R. Transformation of Azospirillum brasilense Cd with an ACC deaminase gene from Enterobacter cloacae UW4 fused to the Tetr gene promoter improves its fitness and plant growth promoting ability. Microbial Ecology, 2003, 4: 122-133.

- Belimov A.A., Dodd I.C., Safronova V.I., Davies W.J. ACC deaminase-con-taining rhizobacteria improve vegetative development and yield of potato plants grown under water-limited conditions. Aspects of Applied Biology, 2009, 98: 163-169.

- Saravanakumar D., Samiyappan R. ACC deaminase from Pseudomonas fluorescens mediated saline in groundnut (Arachis hypogea) plants. J. Appl. Microbiol., 2007, 102: 1283-1292 ( ) DOI: 10.1111/j.1365-2672.2006.03179.x

- Grichko V.P., Glick B.R. Amelioration of flooding stress by ACC deaminase-containing plant growth-promoting bacteria. Plant Physiol. Biochem., 2001, 39: 11-17.

- Mayak S., Tirosh T., Glick B.R. Plant growth-promotion bacteria that confer resistance to water stress in tomatoes and peppers. Plant Sci., 2004, 166: 525-530.

- Safronova V.I., Stepanok V.V., Engqvist G.L., Alekseyev Y.V., Belimov A.A. Root-associated bacteria containing 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase improve growth and nutrient uptake by pea genotypes cultivated in cadmium supplemented soil. Biol. Fertil. Soils, 2006, 42: 267-272 ( ) DOI: 10.1007/s00374-005-0024-y

- Belimov A.A., Dodd I.C., Hontzeas N., Theobald J.C., Safronova V.I., Davies W.J. Rhizosphere bacteria containing ACC deaminase increase yield of plants grown in drying soil via both local and systemic hormone signalling. New Phytologist, 2009, 181: 413-423 ( ) DOI: 10.1111/j.1469-8137.2008.02657.x

- Guinel F.C., Geil R.D. A model for the development of the rhizobial and arbuscular mycorrhizal symbioses in legumes and its use to understand the roles of ethylene in the establishment of these two symbioses. Can. J. Bot., 2002, 80: 695-720 ( ) DOI: 10.1139/b02-066

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Общая часть. М., 1971. Вып. 1.