Эффективность использования инструментов интеллектуального права: нужны ли России чужие «Голубые океаны»?

Автор: Трубников Дмитрий Алексеевич, Трубникова Екатерина Ивановна

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Управление и подготовка кадров для отрасли инфокоммуникаций

Статья в выпуске: 1 т.10, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе представлено исследование эффективности использования «интеллектуального права» в современных условиях. Особое внимание уделено стратегии «голубых океанов» и ее использованию при функционировании компаний высокотехнологичного сектора.

Интеллектуальное право, стратегия "голубых океанов", проприетерная стратегия, интероперабельная стратегия

Короткий адрес: https://sciup.org/140191519

IDR: 140191519 | УДК: 339.1:

Текст научной статьи Эффективность использования инструментов интеллектуального права: нужны ли России чужие «Голубые океаны»?

Понятие «интеллектуальной собственности» определено Гражданским кодексом РФ [1], и в общем случае под ним понимаются «результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым представляется правовая защита». Таким образом, в соответствии со сложившейся общемировой практикой государство признает так называемые, «интеллектуальные права» на «результаты интеллектуальной деятельности» и обеспечивает им защиту, основанную на принципах предоставления «исключительных прав» на «объекты интеллектуальной собственности».

«Интеллектуальная собственность» может быть условно представлена в виде двух следующих укрупненных категорий.

-

1. Промышленная собственность, включающая в себя изобретения, полезные модели, промышленные образцы, «ноу-хау» и т.д.

-

2. Произведения науки, литературы и искусства.

Категория промышленной собственности в большей степени проявляется в сфере патентного законодательства, являющегося по своей сути одним из разделов, наряду с «авторским правом», института «интеллектуального права». Патент проявляется в виде частной собственности на изобретения и дает владельцу «ограниченную монополию на производство, использование или продажу изобретения». Но вместе с этим патент не обязывает его владельца использовать, а уж тем более эффективно использовать изобретение, и тем самым дает ему право на запрещение использования запатентованного изобретения другими.

Понятие «интеллектуальной собственности» тесно связано с понятием «права на интеллектуальную собственность». В определении Т. Пал- мера под этим понятием мы находим: «права на идеальные объекты, отделенные от материальных носителей, в которых они воплощены» [2]. Стоит отметить, что само понятие «интеллектуальной собственности» и идеи необходимости ее защиты обосновываются сторонниками данного правового института необходимостью мотивации проявления творческих инициатив. То есть считается, что экономический субъект будет более склонен к творчеству, если у него будет уверенность в дальнейшем получении преференций от результата своего труда. С одной стороны, подобный подход со всей очевидностью не лишен здравого смысла, но, с другой стороны, мы в настоящее время становимся свидетелями формирования масштабных потоков ренты, получаемой авторами, а часто и не авторами, от результатов однажды созданного творческого продукта. Подобный нетрадиционный взгляд на вопросы «интеллектуального права» все чаще находит свое проявление как в политической жизни обществ (Пиратская партия Германии, например, получила 8,9% голосов избирателей на выборах в берлинский ландстаг 2011 г., а аналогичная политическая структура Швеции имеет своих представителей в депутатском корпусе Европарламента), так и в результатах авторитетных научных исследований (St. Kinsella, A-J. Galambos и др.).

Философско-экономические аспекты «интеллектуального права»

Если обратиться к истории, то можно выделить, по крайней мере, три основных довода «против» существующих институциональных легитимизаций «интеллектуальной собственности».

-

1. Интерналистская концепция, основанная на оспаривании «права» по факту первенства, поскольку данное изобретение или открытие, так или иначе, все равно было бы изобретено или открыто не этим, так другим экономическим субъектом. Или, пользуясь словами Гегеля, гениальные личности лишь Geschäftsführer des Weltgeistes, то есть они управляют делами Мирового Духа и искусно используются Разумом в его собственных целях [3]. С аналогичным подходом мы сталкиваемся и О. Конта, когда он говорит о том, что выдающиеся личности на самом деле являются «инструментами» или «органами для предопределенного действия» [4].

-

2. Необходимость максимизации эффективности использования ограниченных ресурсов. Подобные подходы можно встретить еще у первых социалистов, например у Сен-Симона мы находим: «Производство полезных вещей – единственная разумная и положительная цель, которую могут ставить себе политические общества, и, следовательно, принцип уважения к производству и производителям бесконечно более плодотворен, чем принцип уважения к собственности и собственникам» [4]. Приведем и другое высказывание ранних социалистов: «Законы о собственности должны основываться на наиболее благоприятных для производства принципах» [4]. Современная институциональная экономическая теория в данном аспекте представлена так называемой теоремой Р. Коуза, сформулированной Дж. Стиглером, которая гласит: «Если права собственности четко определены и трансакционные издержки равны нулю, то размещение ресурсов (структура производства) будет оставаться неизменным и эффективным независимо от изменений в распределении прав собственности». Вопрос при таком рассмотрении упирается в трансакционные издержки, что, несомненно, является грубым допущением.

-

3. Марксистская экономическая теория, в соответствии с которой главными производительными силами общества являются человеческие ресурсы, вступающие в активное взаимодействие с природой и образующие производственные отношения между членами общества в процессе «производства и движения общественного продукта от производства до потребления». Один из главных акцентов марксистской политической экономии сделан на социальную несправедливость существующих экономических отношений в капиталистическом обществе, что в итоге приводит к выводу о том, что конкретный человеческий труд «не связан ни с какой исторически обусловленной организацией труда и правом собственности». При сегодняшнем рассмотрении взглядов Маркса на вопросы собственности можно так же придти к выводу, что отсутствует «исторически обусловленное» право собственности на результаты «интеллектуального труда», что и было реализовано в СССР.

Довод «против» находит отражение в философско-научном течении «интернализма», поскольку в его основе находится мнение о том, что существует независимая от внешних факторов

«внутренняя логика научного познания». Каждое научное достижение и тот уровень знаний, который достигло человечество, уже содержит в себе потенциал и тенденции дальнейшего развития, что, опять же таки, напоминает саморазвитие абсолютного духа Гегеля.

Другими словами, если перенести вышеотме-ченные философско-этические взгляды рассматриваемой проблемы в плоскость экономических отношений, то, с точки зрения данной интерна-листской концепции, любые инновации (в способах производства, технологии, конечном продукте), по своей сути уже были предопределены внутренними факторами научно-технического прогресса. И даже если мы рассматриваем, например, нововведения, связанные с применением маркетинговых механизмов или новых способов управления, то мы имеем дело с такими же проявлениями внутренних факторов развития маркетинга и менеджмента соответственно, как самостоятельных научных дисциплин, которые так же имеют присущую им внутреннюю логику саморазвития.

Другими словами, мы можем сформулировать данный довод «против» существующих принципов спецификации прав интеллектуальной собственности следующим утверждением: «Принципы распределения прав собственности на результаты интеллектуальной деятельности должны способствовать развитию научно-технического прогресса всего человечества и максимизации эффективного использования ограниченных природных ресурсов в интересах всего общества». В этом случае у нас на одной чаше весов оказывается «мотивация проявления творческих инициатив», а на другой – защита общества от недобросовестного использования отдельными его представителями результатов данных «творческих инициатив», приводящего к снижению «мотивации проявления творческих инициатив» другими членами общества и к монополизации использования ресурсов посредством инструментов интеллектуального права. Соответственно, важнейшей задачей институализации распределения прав собственности на результаты интеллектуальной деятельности является нахождение и сохранение баланса между этими двумя разнонаправленными векторами возможного использования подобных институтов.

При этом экономическая теория, «обслуживающая» интересы капиталистического общества, противопоставила марксистским взглядам модель производственных отношений, опирающуюся на два ключевых фактора производства – труд и капитал и якобы посредством рынка обеспечивающую справедливое распределение результатов общественного труда между собственниками данных факторов производства. Однако сегодня становится очевидным тот факт, что неоклассические модели производственной функции не в состоянии рациональным образом объяснить феномены получения сверхприбылей многих «доткомов» (например таких как The Facebook, Google и др.), чьи основные производственные ресурсы находятся именно в сфере интеллектуального творчества.

Более того, становится ясным, что на примере подобных компаний такие факторы производства, как «труд» и «капитал», и вовсе отходят на задний план. Эпоха постиндустриального общества больше становиться похожей на эпоху феодализма, где в качестве «земельной ренты» появляется возможность обогащения за счет использования права первенства в информационных сервисах (facebook, twitter, youtube), доступа к манипуляции результатами поисковых запросов (google, yahoo, yandex), монополизации применяемого клиентами программного обеспечения с последующей продажей только конкретных продуктов (apple, microsoft, research in motion). Новая правящая элита в качестве основного фактора производства использует именно результаты интеллектуальной деятельности человека, формируя при этом «нетократическую» ренту, основанную на «доступе к достоверной информации и манипуляции с ней», недоступной остальным членам общества [5]. В этой связи стремления Маркса к определению механизмов справедливого распределения результатов труда представляются гораздо более логичными, чем попытки неоклассической и либеральной экономической школ представить это процессами производственных отношений через призму принадлежности труда и капитала.

В качестве итога рассмотрения доводов «против» существующих подходов к регулированию отношений в области «интеллектуальной собственности» рассмотрим простой и близкий для России пример изобретения радио. Как известно, в России изобретателем радио считают А.С.Попова, в то время как в США называются имена Г. Маркони и Н. Тесла, во Франции изобретение радио связывают с именем французского изобретателя Эд. Бранли, в Англии – с О. Лоджем, а в Индии – с Д.-Ч. Боше [6]. С одной стороны, наличие сразу нескольких независимо работавших имен ученых доказывает именно внутренненаучную логику данного изобретения, которому предшествовал ряд открытий, связанных с именами Ампера, Максвелла, Герца и др., то есть налицо справедливость суждений интерналист-ской концепции. С другой стороны, если бы уже тогда было бы столь гипертрофированное патентное законодательство, какое мы имеем сейчас в большинстве стран мира, и понимание того, как его можно применять в своих интересах, как это понимает, например, компания Apple, то сложно себе представить то, каким бы образом выглядела телекоммуникационная отрасль сегодняшнего дня. Наиболее реалистичный сценарий бы заключался в том, что кто-то один (или одна ограниченная группа) получил бы патенты не только на свое успешно работающее изобретение, но так же на способы его применения, что закрыло бы другим экономическим субъектам перспективы дальнейшего получения выгоды от своих «творческих инициатив» и, как следствие, уменьшило бы желание заниматься исследованиями в этой области, снизило бы полезность научно-технического прогресса для всего общества и создало бы несправедливое распределение общественного труда в качестве ренты в пользу держателя данных патентов.

В подтверждение данной гипотезы можно привести, например, патент компании Apple на внешний вид панели инструментов графического интерфейса, так называемый Dock [7]. Фактически данный патент сфокусирован на функции увеличения размера иконок панели инструментов при наведении курсора мыши, что само по себе не только не является действительно научным изобретением, но и уже было реализовано в Linux системах, то есть просто было продиктовано внутренней логикой развития графических интерфейсов операционных систем. Подобные патенты создают неоправданное монопольное преимущество отдельных игроков рынка, возводят барьеры на пути научно-технического прогресса всего человечества и позволяют необоснованно обогащаться лицам, занимающимся не столько созданием благ для общества, сколько увеличением расслоения его социальной структуры.

Стратегия «голубых океанов» как источник формирования технологической ренты

Выбор таких стратегий поведения по созданию источников долгосрочного формирования ренты представлен в одной из значительных, по нашему мнению, работ по стратегическому менеджменту последнего десятилетия «Стратегия голубого океана» [8], авторами которой выступили Р. Мо-борн и Ч. Ким из европейского исследовательского института INSEAD. Их идея заключается в том, что компании, вынужденные конкурировать на устоявшихся рынках, несут большие издержки и «по мере того как на рынке становится все теснее, возможностей роста и получений прибыли становится все меньше. Продукция превраща- ется в ширпотреб, а безжалостные конкуренты режут друг другу глотки» [8]. Таким образом, целью менеджмента компании является вывод организации из «алого океана», залитого кровью конкурентной борьбы, в «голубой океан», представляющий собой неизвестные сегменты рынка, создавая на них несуществовавший ранее спрос. Среди 150 рассмотренных в [8] компаний, успешно создавших свои «голубые океаны», присутствует и целый ряд высокотехнологичных компаний.

Согласно результатам Моборн и Кима, 14% бизнес-начинаний создают свои «голубые океаны», при этом получая 61% прибыли всех бизнес-на-чинаний (анализировались 108 старт-ап проектов существующих компаний), что обусловливается действием в условиях отсутствия конкуренции и возможности формирования монопольно высокой стоимости своих продуктов и услуг.

Авторы стратегии «голубого океана» выделяют три возможные территории открытия этих новых рынков:

-

- границы альтернативных отраслей. В качестве примера приводится компания DoCoMo, которая первой смогла успешно предложить доступ в Internet через мобильные телефоны, что на тот момент являлось инновационным прорывом, а сейчас кажется более чем очевидным и логичным вариантом развития событий. Данная услуга называлась i-mode и фактически была азиатским аналогом сервиса wap;

-

- граница стратегических групп внутри одной отрасли. В данном случае удачным примером авторы указывают продукт Walkman от Sony, который в 70-х годах открыл целый пласт в формировании нового сегмента «портативных стереомагнитол»;

-

- границы внутри цепочки покупателей. Примером выступает датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, которая первой предложила рынку устройство по инъекции инсулина индивидуального применения, вместо обычной фасовки в медицинские ампулы, тем самым в цепочке потребителей сделав фокус на конечных пациентах, которые смогут самостоятельно использовать их продукт, а не врачах и медсестрах, которые были необходимы для многих пациентов до предложенного решения.

Оценивая и анализируя любой из приведенных примеров, можно ли дать однозначный ответ, что эти изобретения явились результатом гения их авторов или логичным вариантом развития отраслей? На наш взгляд, предложенная концепция стратегии «голубого океана» в сочета- нии с инструментами защиты интеллектуальной собственности ведет к тому, что отрасли постепенно начинают сегментироваться на отдельные фрагменты, каждый из которых защищается законодательством, признающим права на результаты интеллектуальной деятельности, тем самым монополизируя каждую часть фрагментированного рынка, увеличивая доход, формируемый такими факторами производства, как капитал и интеллектуальная собственность. То есть основная тенденция постиндустриального общества направлена на увеличения разрыва в справедливом распределении результатов общественного труда, снижении стоимости самого труда и формировании ренты для лиц, использующих инструменты интеллектуального права.

Другая тенденция, которую можно наблюдать, – это попытки слияния разных «голубых океанов», попытки компаний тиражировать свои возможности по их открытию и распространять их на другие отрасли. Например, Google Inc, ставшая изначально монополистом на рынке поисковых систем, путем использования патента на алгоритм поиска Page Rank, который, по нашему мнению, так же продиктован внутренней логикой развития поисковых систем, в настоящий момент превратилась в транснациональную корпорацию, объединяющую в себе не только web-сервисы, но и промышленные производственные ресурсы. При этом компания использует свои же ресурсы в одних отраслях для формирования спроса на ресурсы других отраслей.

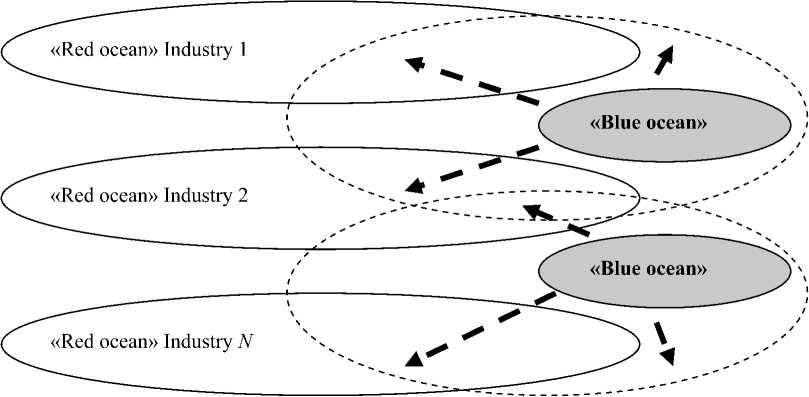

Таким образом, по нашему мнению, справедлива не только сама теория появления «голубых океанов», позволяющих их обладателям факти- чески становиться монополистами на открываемых рынках, но и тенденция увеличения этих рынков в сторону существующих с захватом их «территорий» и «выдавливанием» прежних игроков в иные, более сегментированные и узкие рамки, или поглощением. Подобное утверждение некоторым образом соотносится с позицией Дж. К. Гэлбрейта, обозначенной еще в середине прошлого века. В своей теории Гэлбрейт выделяет две системы, формирующие хозяйственный уклад капиталистического общества: «рыночную систему», которая объединяет в себе малый и средний бизнес, и «планирующую систему», состоящую из крупных корпораций и обладающую инструментами воздействия на институциональную среду. Гэлбрейт не рассматривал сегментирование рынка аналогично модели Моборн и Кима, но утверждал, что планирующая система выходит за рамки рыночных отношений и, обладая властью над ценами и издержками, добивается максимально возможной прибыли. Синтез теории Гэлбрейта и теории «голубых океанов» позволяет понять, что создание данных новых ниш и последующее их расширение в сторону существующих рынков, обладающих признаками конкурентной борьбы, фактически увеличивает размеры «планирующей системы» за счет сокращения «рыночной системы». Ярким примером такого утверждения является компания Microsoft, которая не только создала «голубой океан» на рынке ПО для персональных компьютеров, но и добилась активного использования своих продуктов в промышленных целях, что ранее являлось целевой группой потребителей для IBM и других.

Рис. 2. Появление и расширение «голубых океанов» на рынки существующих индустрий

Создав новый рынок, Microsoft расширила его границы в сторону существующих индустрий.

Вместе с тем стоит отметить и другое утверждение Гэлбрейта, согласно которому «фирмы, обладающие монопольной властью… будут использовать свою власть для подавления и сдерживания технического прогресса». В случае рассматриваемой проблематики это означает, что компания будет всячески использовать свои патентные и другие «интеллектуальные права» для максимизации получения прибыли со своего «голубого океана», в конечном итоге снижая издержки на НИОКР, так как не будет чувствовать возможных угроз появления конкурентных технологий вследствие выстроенных патентных защитных барьеров. Для наглядности представления тенденций постиндустриального общества, считаем, что в данном случае термин «отрасль» должен получить определенную автономию и внутри информационного пространства. В этой связи абсолютно неправильно выделение всех организаций, так или иначе связанных с информационными технологиями (ИТ), в одну обобщенную отрасль без деления ИТ на специфические подотрасли.

Если в обрабатывающей промышленности мы выделяем авиационную промышленность, автомобильную промышленность и т.д., то и в ИТ следует разделять различные сегменты деятельности компаний. Подобный подход более чем оправдан и с точки зрения экономических показателей деятельности этих отраслей: например, прогнозируется, что выручка компании Facebook Inc, сферу бизнеса которой можно охарактеризовать как «сервис социальной сети», по итогам 2011 г. достигнет $4,27 млрд. [9]. Для сравнения: весь объем производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи в РФ, что составляет результат деятельности радиоэлектронной промышленности, прогнозируется по итогам 2011 г. на уровне $5,6 млрд. То есть годовая выручка компании, оказывающей «услуги социальной сети», то есть одной из компаний данной подотрасли в составе отрасли услуг ИТ, сопоставима по своим размерам с выручкой целой отрасли радиоэлектронной промышленности РФ, являющейся аналогичным сегментом в отрасли обрабатывающей промышленности.

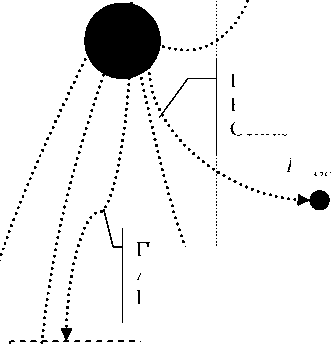

На рис. 2 представлен процесс расширения деятельности компании Google Inc., который подтверждает представленную на рис. 1 модель трансформации рынка в сторону увеличения «голубых океанов» не только за счет открытия новых рынков, но и за счет захвата существую- щих индустрий. Компания Google начала свою деятельности на существующем к тому моменту рынке поисковых систем, то есть в данном случае мы можем сказать, что речи о формировании нового спроса не было в принципе. Рынок поисковых систем начала XXI века представлял из себя достаточно устоявшуюся подотрасль ИТ. Однако, применив в своей системе запатентованный алгоритм поиска PageRank, Google добилась успеха, расчистив существующий рынок от конкурентов и фактически превратив его за счет использования инструментов «интеллектуального права» в «голубой океан». По данным веб-аналитической компании, на январь 2011 г. поисковая система Google занимает 83,87% рынка [10]. Одним из основных источников дохода в индустрии поисковых систем являются службы контекстной рекламы, и в этом случае мы наблюдаем покупку идей, которые Google Inc. оценивал потенциально прибыльными.

Успех на рынке поисковых систем позволил компании сформировать крупный пул постоянных клиентов, которых по аналогии с телекоммуникационным бизнесом можно назвать в этом случае «абонентской базой». Достаточный объем абонентской базы позволил компании предложить им ряд дополнительных сервисов, в том числе почтовую службу Gmail. В свою очередь, предложенный почтовый сервис позволил Google получать выгоду сразу в двух направлениях: во-первых, путем анализа текстов писем клиентов предлагать им соответствующую контекстную рекламу [11]; во-вторых, получить более «привязанных клиентов», которым можно предоставлять любые другие дополнительные сервисы, авторизуемые через Gmail.

Подотрасли информационных технологий

Системы поиска, web-доступа и контекстной рекламы

Поисковая система google

Онлайн сервисы

Google Maps

Blogger

Сервисы контекстной рекламы

Поглощены

Applie'ti Semantics, 2003

DubbleCtck, 2007

Поглощены: Endoxon,2006 Image America, 2007

Поглощены Руга Labs, 2003 Genius Labs, 2003

GrandCentral, 2005

GizmoS,

Google Talk

Tonic Systems, 2007 '

Zenter, 2007 i

Applet (EtherPad), 2009

Поглощены;

Marratech, 2005

услуги связи и социальные сети

Keyhole, 2005

Google Earth

Поглощены

Picasa, 2004

Picnik, 2010

Picasa

1,6 млрд USD

..... 2006)

Подотрасли обрабатывающей промышленности

Google TV (совместно с Intel, Sony, Logitech)

Motorola Mobility (приобретен за 12,5 млрд USD 2011)

'Google Docs

AdSense

Поглощены

Neotonic Software, 2007

Postini, 2009 ;

Ad Words

Google+ (ранее Google Orkut)

г-------

Поглощены: Android, 2005

BumpTop, 2010

Android

Web-браузер Chrome

Gmail г Поглощены i

/ GreenBorder, 2007

\ Skia, 2005 ;

Поглощёны

Dodgeball, 2005 : Punchd, 2011

Slide, 2010

Рис. 3. Расширение «голубых океанов» компании Google Inc.

Поглощены:

Zetawire, 2010

Google Wallet

Google Buzz

—Индустрия операционных систем и мобильных приложений

ведущие позиции в различных сегментах информационной индустрии, и даже попыталась создать конкуренцию Facebook в сегменте социальных сетей продуктом Google+.

Интенсивное развитие мобильных устройств заставило Google Inc. обратить свое внимание и на этот сегмент высокотехнологичной промышленной индустрии. С появлением продукта iPhone от компании Apple был фактически сформирован новый «голубой океан» – так как в одном устройстве были синтезированы воедино все возможные варианты применения компактного, но в то же время обладающего высокой производительностью персонального компьютера. Отличительной от существовавших к тому времени смартфонов особенностью iPhone был потенциал его возможного применения в различных назначениях, открытие которого возможно применением дополнительного программного обеспечения. То есть кроме возможностей коммуникатора, мультимедиаплеера, gps-навигатора и планшетного компьютера, после скачивания необходимого программного продукта устройство оказалось способным выполнять функции, например, пульта дистанционного управления, полнофункционального музыкального центра (при использовании дополнительного оборудования), игровой приставки и т.д.

Но самым главным достоинством iPhona является его исключительное удобство как средства доступа к Internet-сервисам. Ресурсы доступа Google к своей абонентской базе, а также владение популярными Internet-сервисами оказались удобной стартовой площадкой для принятия участия в новой созданной индустрии. Вход Google в данную индустрию оказался именно со стороны программного обеспечения для данных устройств. То есть конечный пользователь мобильного устройства с программным обеспечением от Google теперь получает доступ ко всем тем своим google-сервисам, которые он имел до этого через традиционные компьютеры. И снова мы наблюдаем, что для реализации данной идеи Google не создает нового продукта – компания покупает готового разработчика [12] и доводит до ума его идею. То есть фактически Google снова вложила капитал в покупку источника долгосрочной ренты. После оценки успешности выбранной стратегии развития бизнеса Google целиком погружается в промышленную индустрию, приобретая разработчика и производителя мобильных устройств Motorola Mobility [13].

На примере вышеизложенного мы видим, что «голубые океаны» неправильно считать полем деятельности только одного игрока. Описанная индустрия, открытая компанией Apple, смогла вместить в себя и некоторые другие компании, но она крепко защищена от следующей волны производителей нормами «интеллектуального права» [18]. Более того, часть традиционных производств, как в случае с Motorola Mobility, поглощается процессами расширения созданного «голубого океана».

Механизмы использования «интеллектуального права»

Вышеизложенное приводит к пессимистичным выводам о картине будущего. Смена технологических укладов и переход общества от индустриального типа к постиндустриальному информационному типу экономики, по мнению некоторых авторов (Е. Гильбо, А. Бард, Я. Зо-дерквист, Р. Флорида), ведет и к смене правящих классов – на смену буржуазии приходит новая правящая нетократическая элита. «Именно сетевая монополия на эксклюзивное знание делает нетократию господствующим классом информационного общества. Буржуазия при этом занимает такое же декоративное положение, как аристократия в капиталистическом обществе» [5]. Несомненно, подобные трансформационные процессы развитых стран касаются и таких источников снабжений природными ресурсами цивилизованного мира, как Россия. Природные богатства, которые есть в распоряжении РФ, по нашему мнению, могут и должны быть использованы для развития отечественной экономики. Только до тех пор, пока Россия способна генерировать поступление ликвидных денежных поток в обмен на жизнеобеспечение стран первого мира, она остается интересным рынком сбыта для крупнейших мировых компаний. На наш взгляд, именно на данном стыке интересов российской национальной экономики и интересов ведущих мировых производителей и поставщиков услуг может быть выстроена максимально эффективная модель взаимодействия, которая бы послужила толчком к развитию отечественных высокотехнологичных отраслей [14-15].

Для большего понимания предлагаемого механизма обратимся к описанному выше инструментарию. Для начала попробуем ответить на два вопроса: «Есть ли у России действительная экономическая необходимость четко следовать общемировой практике применения норм «ин- теллектуального права»? и «Целесообразно ли для экономики РФ допустить функционирование в ней отдельных сегментов рынков, монополизированных зарубежными структурами?»

На наш взгляд, с точки зрения экономической целесообразности и стратегических интересов РФ, ответ на эти вопросы очевиден: в интересах нашей страны не стремление к мировой глобализации при условии получения в этом процессе роли «сырьевого придатка» – российские имперские амбиции заставляют надеяться на развитие собственных производств, технологий и получения стабильности и относительной независимости отечественной экономики от экономических потрясений в странах «первого мира». В этом случае вопросы могут быть трансформированы в задачу определения границ применения норм «интеллектуального права», которые бы способствовали как применению на всех уровнях экономики РФ (от производства до конечного потребления) актуальных достижений научно-технического прогресса, так и позволяли бы оставлять в этой экономической системе большую часть сформированной добавленной стоимости, что, в свою очередь, выступило бы стимулом для развития и собственных научных исследований, привлечению инвестиций и повышению деловой активности. Иначе говоря, необходимо сформировать такую институциональную среду, которая бы позволяла осуществить зарубежным производите- лям доступ на внутренний российский рынок только в обмен на «открытие» для свободного использования российскими производителями отдельных патентов, защищающих устройство, для которого осуществляется запрос.

Учитывая разрешительныйхарактерввоза на территорию РФ радиоэлектронных устройств, имеющих в своем составе радиопередающие компоненты, рассмотрим предлагаемый подход на примере смартфонов. Не вникая скрупулезно в технические особенности устройства, мы можем выделить несколько направлений для смежных производств, которые используются в данных проприетарных системах для формирования потоков послепродажной ренты (см. таблицу 1).

В рассмотренном примере мы выделили четыре группы источников формирования ренты. Каждая из этих групп содержит конкретные источники или причины формирования ренты. В свою очередь, открытие патентов (или непризнание применения данных патентов на территории РФ) сможет оказать воздействие на развитие собственных производств и даже на применение технологий в совместных проектах с зарубежными компаниями, но с большей долей прибыли, которая будет оставаться здесь, так как в этом случае рента от «интеллектуальных прав» фактически будет формироваться институтами России в интересах ее экономики.

Таблица 1. Источники послепродажной ренты от использования проприетарной стратегии на примере смартфонов и потенциал в случае «открытия»

|

Группа источников ренты |

Источник (причины) формирования ренты |

Потенциал в случае «открытия» |

|

Физические интерфейсы |

Смежные продукты, как то: - зарядные устройства, - устройства сопряжения с ПК и т.д. |

Возможность организации собственных производств. Особенно если учитывать, что данные смежные продукты, как правило, являются менее технически сложными, и следовательно, подобные производства могут открыть потенциал даже для среднего бизнеса |

|

Интерфейсы клиентского доступа |

Клиент, желая получить определенные результат от, например, запатентованного движения пальцем по экрану, вынужден и при замене смартфона купить продукт того же производителя |

Клиент сможет получить те же необходимые ему особенности и при покупке отечественного устройства. Более того, в этом случае станет возможным создание совместных предприятий для реализации данного функционала даже в устройства зарубежных конкурентов. |

|

Интерфейсы доступа к контенту |

Продажа контента только через «свои» механизмы продаж. Пример: iTunes Store, Арр Store |

Развитие собственных сетей онлайн коммерции, поддержка отечественных разработчиков программного обеспечения (ПО). |

|

Программное обеспечение |

Продажа дополнительного ПО, расширенных возможностей |

Поддержка отечественных разработчиков ПО. Возможность применения отдельных решений в собственных разработках продукции. |

Выводы

Очевидно, что подобный подход может быть распространен на широкий круг сфер высокотехнологичной промышленности, где ключевым источником прибыли является «результат интеллектуальной деятельности». В итоге это даст шанс не допустить формирования «голубых океанов» для зарубежных высокотехнологичных компаний и осуществить приток инвестиций на реализацию собственного интеллектуального потенциала. В связи с неудовлетворительной способностью к конкуренции с иностранными разработками в настоящих условиях отсутствия рыночных механизмов и наличия атрибутов административно-командной экономики нами видится необходимым создание иного рыночного поля для функционирования высокотехнологичных отраслей промышленности. Объекты авторского и патентного права зарубежных проприетарных производителей зачастую имеют высокие издержки использования и приобретения, в связи с этим предлагается формирование регулятором рыночного поля исключительно для интероперабельных продуктов с применением открытых стандартов [16-17]. Производители, желающие работать на данном рынке, будут вынуждены использовать стандартизированные характеристики, что создаст возможность отечественным производителям использовать открытые стандарты в своей деятельности с минимальными издержками на приобретение технологических разработок.

Рамки интероперабельного рынка снизят возможность распределения технологической ренты. В итоге отечественное производство будет иметь возможность работать по открытым унифицированным комплементарным стандартам, пролоббированным не сторонними проприетариями, а регулятором РФ. В данном случае отечественный производитель сможет отказаться от заведомо невыгодных, навязанных извне условий существования в рамках технологической ренты зарубежных компаний и сформировать собственный рынок с условиями, активизирующими инновационную активность.

Список литературы Эффективность использования инструментов интеллектуального права: нужны ли России чужие «Голубые океаны»?

- Гражданский Кодекс РФ. Ст.1225, часть 4.

- Tom G. Palmer. Are Patents and Copyrights Morally Justified? The Philosophy of Property Rights and Ideal Objects», in «Symposium: Intellectual Property//Harvard Journal of Law & Public Policy. No 13 (Summer 7), 1990. -P. 818-820.

- Hegel G.W.F. Phänomenologie des Geistes. 1807. -597 p.

- Хайек Ф. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблениях разумом. М.: ОГИ, 2003. -288 c.

- Бард А., Зодерквист Я. Netoкратия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. Пер. с швед. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. -252 с.

- Sen A.K., Sir J.C. Bose and radio science//Microwave Symposium, Digest 2 (8-13). 1997. -P. 557-560.

- База данных патентов США. United States Patent №7434177, 07.10.2008. http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOF F&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2 Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7,434,177. PN.&OS=PN/7,434,177&RS=PN/7,434,177)

- Kim Ch., Mauborgne R. Blue Ocean Strategy. Harvard Business School Press. 2005. -210 p.

- Womack B. Facebook Revenue Will Reach $4,27 Billion. September 20, 2011.//http://www. bloomberg.com/news/2011-09-20/facebook-revenue-will-reach-4-27-billion-emarketer-says-1-.html Retrieved September 25, 2011. [28.09.2011]

- Search Engine Market Share http://marketshare. hitslink.com/search-engine-market-share. aspx?qprid=4 [07.12.2011]

- Privacy Policy Gmail. http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html [18.12.2011]

- Google Buys Android for Its Mobile Arsenal. Businessweek. com.http://www. businessweek.com/technology/content/aug2005/tc20050817_0949_tc024.htm [18.12.2011]

- CNews: Google купила компанию Motorola Mobility за $12,5 млрд. http://biz.cnews.ru/news/line/index.shtml?2011/08/15/451158 [18.12.2011]

- Трубникова Е.И. Стратегии интероперабельности продукции в условиях интеграции производителей//Вестник СГЭУ №12, 2010. -С. 84-89.

- Трубникова Е.И. Анализ корреляции интересов производителей и смены технологических укладов//Вестник СГЭУ. Серия экономика и управление. №3 (84), 2011. -С. 124-127.

- Трубникова Е.И. Промышленное производство в условиях трансформационных процессов//Вестник СГЭУ. Серия экономика и управление. №6 (87), 2011. -С. 143-149.

- Трубникова Е.И. Модели поведения производителей высокотехнологичного оборудования//Вестник СГЭУ, №4, 2011. -С. 94-98.

- Трубникова Е.И. Нормы авторского и патентного права в контексте проприетарных моделей//Вестник Саратовского ГСЭУ. №3, 2011. -С. 116-118.