Эффективность использования электромагнитного облучения терагерцевого диапазона в комплексной терапии больных быстрой регрессирующим пародонтитом

Автор: Зеленова А.В., Булкина Н.В., Оленко Е.С., Токмакова Е.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 4 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель: повышение эффективности терапии больных быстропрогрессирующим пародонтитом (БПП) с использованием электромагнитного облучения терагерцевого диапазона на частотах молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176-150,664 ГГц. Материал и методы. Обследовано 50 больных БПП, которые по способу терапии были разделены на две группы: 1-ю группу составили пациенты, получающие традиционную терапию; 2-ю группу составили пациенты, которые наряду с традиционной терапией получали КВЧ-терапию аппаратом «Орбита» ЯКУЛ.941526.001. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц с интактным пародонтом. Для неинвазивного исследования тканевого кровотока в области тканей пародонта использовался ультразвуковой допплерограф MiniMax-Doppler-Phono. Проводилось исследование микроциркуляторного русла пародонта. Для определения реактивности сосудов микроциркуляторного русла тканей пародонта выполняли рефлекторную функциональную пробу по непрямому действию холода. Результаты. Достигнуто снижение значений пародонтальных индексов, особенно индекса ПМА, существенное увеличение линейных показателей кровотока, снижение пульсового индекса и градиента давления с последующим адекватным их снижением на холодовую пробу. Заключение. Предложенная комплексная терапия позволяет ускорить процесс купирования воспалительных процессов в тканях пародонтального комплекса, улучшить упруго-эластические свойства сосудов, снизить их тонус и восстановить микроциркуляцию в тканях пародонта.

Быстропрогрессирующий пародонтит, микроциркуляция, терагерцевая терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/14918198

IDR: 14918198

Текст научной статьи Эффективность использования электромагнитного облучения терагерцевого диапазона в комплексной терапии больных быстрой регрессирующим пародонтитом

1Введение. Воспалительные заболевания пародонта представляют собой важную проблему современной стоматологии ввиду многофакторной этиологии, сложности патогенеза, кратковременности результатов большинства лечебных мероприятий [1]. При этом все чаще встречается агрессивный пародонтит, в частности быстропрогрессирующий пародонтит (БПП), имеющий практически непрерывно рецидивирующее течение [2]. БПП развивается в течение 3–5 лет, иногда за несколько месяцев, приводя к генерализации процесса, выраженным воспалением, кровоточивостью, неприятным запахом изо рта, лизису костной ткани альвеолярных отростков, потере зубов с частыми обострениями и короткими сроками ремиссии [3].

Учитывая полиэтиологическую причину возникновения БПП, его лечение вызывает существенные сложности, к которым относят большую резистентность процесса к вмешательствам, а соответственно более длительное лечение при более скромных результатах [1].

В патогенезе агрессивных форм пародонтита бактериальная инвазия играет ведущую роль, однако антибактериальная этиотропная терапия пародонтита не обеспечивает длительной ремиссии или полного выздоровления, что свидетельствует об участии иных, не менее важных механизмов развития патологического процесса, какими являются нарушения в системе микроциркуляции тканей пародонтального комплекса. Имеется небольшое количество работ, посвященных состоянию микроциркуляторного звена системы гемостаза (функциональной активности эритроцитов, тромбоцитов и тромборезистентности эндотелия сосудистой стенки) у больных с БПП. Понимание механизмов патогенеза БПП и знание роли нарушения микроциркуляции в прогрессировании данного заболевания могут являться критерием оценки эффективности проводимых лечебных мероприятий [4].

Современное комплексное лечение БПП включает: антибактериальную этиотропную терапию; хирургическое вмешательство, направленное на устранение карманов и местных травматических факторов (мелкое преддверие полости рта, патология прикрепления уздечек губ, тяжи слизистой оболочки переходных складок); иммуномодулирующую терапию; профессиональную гигиену полости рта и обучение способам индивидуальной гигиены; физиотерапевтические способы лечения (УЗ, УФ, КВЧ, УВЧ, лазерная терапия и др.) [5, 6].

Таким образом, на сегодняшний день использование указанных способов лечения БПП далеко не всегда эффективно, что требует поиска новых, патогенетически обоснованных, способов лечения с целью улучшения продолжительности и качества ремиссии.

Все известные способы физиотерапевтического лечения в комплексной терапии пародонтита не лишены недостатков (воздействие лишь на одно звено патогенеза, относительно невысокая клиническая эффективность, отсутствие длительного эффекта), что заставляет искать новые подходы к комплексному лечению. Одним их таких способов является низкоинтенсивное излучение миллиметрового и субмиллиметрового диапазона частот [7]. В последние годы

появилось новое направление в электромагнитной терапии — терагерцевая терапия. Электромагнитное излучение терагерцевого диапазона частот (ЭМИ ТГЧ) — это распространяющееся в пространстве, в средах и тканях электромагнитное поле сверхвысокой частоты. Биологические эффекты ТГЧ-излучения регистрируются при плотности потока мощности излучения значительно ниже 10 мВт/см2. При такой низкой интенсивности излучения интегральный нагрев облучаемых объектов в эксперименте не превышает 0,1°С. Поэтому ЭМИ ТГЧ относится к «информационным», нетепловым воздействиям. Биологические эффекты ТГЧ-излучения регистрируются при плотности потока мощности излучения значительно ниже 10 мВт/см2. При такой низкой интенсивности излучения интегральный нагрев облучаемых объектов в эксперименте не превышает 0,1°С, поэтому ЭМИ ТГЧ относится к «информационным», нетепловым воздействиям. Терагерцевый диапазон частот ЭМИ интересен прежде всего тем, что именно в нем находятся молекулярные спектры излучения и поглощения (МСИП) различных клеточных метаболитов: NO, O2, CO2, CO, OH и др. [8].

Молекулярный спектр оксида азота (NO) является не только универсальным регулятором физиологических и метаболических процессов в отдельной клетке и в организме в целом, но и осуществляет межклеточные взаимодействия, функционируя как сигнальная молекула практически во всех органах и тканях человека и животных. Оксид азота является нейромедиатором, вазодилататором, мощным фактором гемостаза и антиагрегантом, а также активным биологическим регулятором сосудистого тонуса, активности макрофагов, процессов репарации поврежденных тканей. Доказано снижение синтеза NO при пародонтите.

В мелких сосудах тканей пародонта реологические свойства крови (способность эритроцитов к агрегации и их деформируемость) приобретают первостепенное значение в области эффективности микроциркуляции. Нарушение данных свойств крови приводит к повышению местного напряжения сдвига и вязкости крови, что в дальнейшем может послужить причиной травматического повреждения эндотелия и даже разрушения тромбоцитов. Эритроциты, обусловливающие вязкостные свойства крови, обладают выраженной чувствительностью к воздействию ТГЧ-облучения. Ранее были установлены факты нормализации нарушенных скоростных показателей кровотока, вязкостных свойств цельной крови, агрегационной способности и деформируемости эритроцитов как у животных, так и у больных нестабильной стенокардией, находящихся в естественном электромагнитном поле, под влиянием ЭМИ ТГЧ на частоте оксида азота, наиболее выраженной при 15-минутном режиме облучения. Учитывая значение оксида азота в регуляции гемореологии и гемодинамики и принимая во внимание снижение его содержания в тканях пародонта при развитии воспаления, изучение влияния излучения на частотах его молекулярного спектра (150,176–150,664 ГГЦ) с целью поиска возможности немедикаментозной коррекции гемодинамических нарушений при БПП представляет несомненный научный и практический интерес.

Цель: повышение эффективности терапии больных быстропрогрессирующим пародонтитом с использованием электромагнитного облучения терагерцевого диапазона на частотах молекуляр- ного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176–150,664 ГГц.

Материал и методы. Обследовано 50 больных БПП, которые по способу терапии были разделены на две группы: 1-ю группу составили пациенты, получающие традиционную терапию, 2-ю группу составили пациенты, которые наряду с традиционной терапией получали КВЧ-терапию аппаратом «Орбита» ЯКУЛ.941526.001 (регистрационное удостоверение №ФСР 2009/05497, приказ Росздравнадзора от 14.03.2009 №6507-Пр09).

В контрольную группу вошли 20 здоровых лиц с интактным пародонтом. Средний возраст всех обследованных составил 29,5 года.

При постановке диагноза БПП использовалась классификация болезней пародонта, принятая на XVI пленуме Всесоюзного общества стоматологов (1983), дополнения к которой были утверждены на президиуме секции пародонтологии Российской академии стоматологии (2001). Исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования был одобрен этическими комитетами всех участвующих клинических центров. До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие.

Критериями постановки диагноза БПП взрослых у всех обследованных больных служили: возраст пациентов (от 26 до 35 лет), продолжительность заболевания, составляющая от 1 года до 3 лет, генерализованный и прогрессирующий характер деструкции костной ткани, а также данные объективного исследования [3].

Среди больных преобладали лица со средней степенью тяжести заболевания, причем женщин было значимо больше, чем мужчин (р=0,03). Каких-либо существенных различий в распределении больных по степени тяжести в зависимости от пола не выявлено.

Изучение скоростных показателей регионарного кровотока и вазомоторной функции эндотелия проводилось ультразвуковым методом. Для неинвазивного исследования тканевого кровотока в области тканей пародонта использовался ультразвуковой допплерограф (УЗДГ) MiniMax-Doppler-Phono (Санкт-Петербург, фирма ООО «СП-Минимакс»; регистрационное удостоверение МЗ РФ №29/03061297/0052–00 от 06.03.2000 г.) с двухэлементными датчиками, работающими на частоте 10 и 20 МГц, позволяющими в скрининговом режиме проводить диагностику как крупных, так и мелких сосудов на глубине от 0,1 до 15 см. Исследование микроциркуляторного русла пародонта и оценку результатов проводили с учетом методики, представленной в патенте на изобретение №2161913 от 20.01.2001 г. «Способ оценки функционального состояния сосудов тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта» [9].

Для изучения микрокровотока проводилась качественная оценка формы сигнала, характерного для артерий с исходной записью параметров кровотока в течение 5 минут. Анализировалась форма кривой спектрограммы смешанного типа, и сравнивались значения линейных скоростных показателей регионарного артериального кровотока: средняя линейная скорость кровотока (Vm, см/сек); систолическая скорость кровотока (Vs, см/сек); диастолическая скорость кровотока (Vd, см/сек); пульсовой индекс, определяющий периферическое сосудистое сопро- тивление кровотоку дистальнее места измерения и упругоэластические свойства артерий (Pi, относ. ед.) и градиент давления (Pg, мм рт. ст.), как «интегральные гемодинамические характеристики» в покое и после проведения рефлекторной функциональной пробы. Использование в качестве показателей микроциркуляции скоростных показателей регионарного кровотока обусловлено тем, что изменения тонуса сосудистой стенки или сопротивления току крови являются определяющими для оценки микроциркуляции органа.

Для определения реактивности сосудов микро-циркуляторного русла тканей пародонта выполняли рефлекторную функциональную пробу по непрямому действию холода [9]. Оценивались скорость редукции регионарного кровотока и время их восстановления до исходных значений (период реституции).

Комплексное традиционное лечение включало проведение профессиональной гигиены полости, шинирование подвижных зубов (GlasSpan, США, и FiberSplint, Швейцария); функциональное избирательное пришлифовывание; местную противовоспалительную терапию — обработку пародонтальных карманов антисептиками (0,2 %-ным раствором хлоргексидина биглюконата); аппликации метронидазола («Метрогил-дента гель»). Курс лечения составлял 8–10 аппликаций. При БПП средней и тяжелой степени проводили открытый кюретаж, гингивотомию, лоскутные операции (в том числе с применением средств, стимулирующих репаративные процессы в пародонте), пластику десен.

КВЧ-терапия проводилась путем облучения области проекции выхода на поверхность лица ветвей тройничного нерва: верхняя челюсть — подглазничное отверстие, нижняя — ментальное отверстие.

При плотности потока ЭМИ мощностью 0,02– 0,03 мВт/см2 экспозиция составляла 15 минут при амплитудной модуляции и 30 минут при непрерывном режиме генерации импульса. Продолжительность курса физиотерапевтического воздействия — 10 дней, через день в течение первого месяца.

Общее лечение включало назначение в до- и послеоперационном периоде ципрофлоксацина по 250 мг 2 раза в день per os с нистатином по 250 мг 4 раза в день per os на протяжении 8–10 дней (в зависимости от клинической динамики); иммунокорригирующего препарата имудон по 6–8 таблеток в сутки на протяжении 10 дней. Поддерживающая терапия проводилась через каждые 1, 3 и 6 месяцев.

Анализ полученных результатов клинических исследований проводился методами математической статистики с помощью пакета прикладных программ Statgraf Plus for Windows 6,0. Произведена проверка нулевой гипотезы о соответствии их закону нормального распределения на основе вычисления критерия Шапиро — Уилка W. Выявлено, что изучаемые показатели не описываются законом нормального распределения, поэтому дальнейшие исследования зависимостей производились методами непараметрической статистики. Сравнения переменных выполнялись при помощи критерия парных сравнений Вилкоксона, сравнение групп — с использованием U-критерия Манна — Уитни. Для определения величин статистической зависимости распределения значений переменных вычислялись коэффициенты корреляции Спирмена.

Для объективизации эффективности качества двух схем лечения через 3 месяца от начала терапии проводился анализ индексной оценки состояния

Таблица 1

Индексная оценка состояния тканей пародонта у больных БПП после традиционного лечения и применения ЭМИ ТГЦ-спектра на частотах МСИП NО, в сравнении со здоровыми лицами

(формат представления данных Ме: 25; 75% квартильный диапазон)

|

Изучаемые показатели |

Контрольная группа (n= 20) |

1-я группа (традиционное лечение) (n=25) |

2-я группа (КВЧ-терапия) (n=25) |

|

ГИ (баллы) |

1,5 (1,3;1,7) |

2,0 (1,8; 2,1) |

1,6 (1,4; 1,8) |

|

ПИ (баллы) |

0 |

2,2 (2,0; 2,3) |

1,4 (1,2; 1,5) |

|

ПМА (%) |

0 |

28,0 (35,0; 30,5) |

23,0 (21,5; 24,0) * |

|

PDI (баллы) |

0 |

4,1 (3,9; 4,2) |

2,6 (2,4; 2,7) |

|

Проба Шиллера — Писарева |

отрицательная (соломенно-желтый цвет) |

слабоположительная (светло-коричневый цвет) |

отрицательная (соломенно-желтый цвет) |

П р и м еч а н ие : * — р=0,04 при сравнении 1-й и 2-й групп.

тканей пародонта, сравнивались пародонтальные индексы, позволяющие оценить эффективность лечебных мероприятий: гигиенический индекс — ГИ; пародонтальный индекс — ПИ; папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс — ПМА; индекс болезни периодонта — PDI; проводилась проба Шиллера — Писарева для исследования динамики воспалительного процесса в ходе лечения.

Результаты. Сравнительный анализ пародон-тальных индексов у больных БПП после традиционного лечения и применения ЭМИ ТГЦ-спектра на частотах МСИП NО в составе комплексной терапии, в сравнении со здоровыми лицами, представлен в табл. 1.

После традиционного лечения и применения в составе комплексного лечения ЭМИ ТГЦ-спектра на частотах МСИП NО качество гигиены полости рта было удовлетворительным, хотя гигиенический индекс у последних был ниже [ПИ=2,0 (1,8; 2,1) и 1,6 (1,4; 1,8) соответственно]. Пародонтальный индекс был ниже у больных БПП после КВЧ-терапии и соответствовал значениям начальной и легкой степени патологии пародонта (ПИ=1,4 (1,2; 1,5)), в то время как после традиционного лечения ПИ указывал на сохранение среднетяжелой степени патологии пародонта (ПИ=2,2 (2,0; 2,3)). Папиллярно-маргинальноальвеолярный индекс (ПМА) у больных БПП после КВЧ-терапии также был существенно ниже, чем после традиционного лечения [ (23,0 (21,5; 24,0) и 28,0 (35,0; 30,5) % соответственно, р=0,04], однако с сохранением легкой степени тяжести гингивита. Индекс болезни периодонта (PDI) после КВЧ-терапии у больных БПП, в сравнении с больными после тради- ционного лечения, был ниже [2,6 (2,4; 2,7) и 4,1 (3,9; 4,2) балла], что указывает на уменьшение размера пародонтального кармана на фоне КВЧ-терапии. Проба Шиллера — Писарева у больных БПП после КВЧ-терапии была отрицательной и соответствовала пробе здоровых лиц, у больных после традиционного лечения слабоположительной, что доказывает сохранение умеренного гингивита (табл. 1).

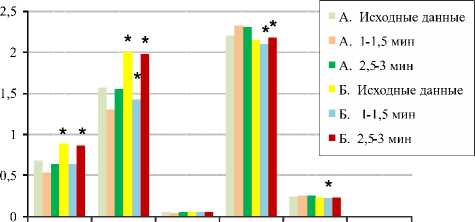

Результаты сравнения средних значений скоростных показателей кровотока (СПК) у больных БПП после комплексного традиционного лечения и после применения в составе комплексной терапии ЭМИ ТГЦ-спектра на частотах МСИП NO (ГИ), в сравнении с показателями у здоровых лиц, представленные в табл. 2, показали, что значения СПК у больных после КВЧ-терапии приближались к показателям лиц контрольной группы и не имели существенных различий. Данный факт указывает на восстановление скоростных показателей микроциркуляции в тканях пародонта у больных БПП на фоне ЭМИ ТГЦ-спектра на частотах МСИП NO.

В то же время у больных БПП после традиционного лечения, в сравнении с показателями лиц контрольной группы и больных БПП после ЭМИ ТГЦ-спектра на частотах МСИП NО, сохранялось существенное снижение значений средней линейной (Vm), систолической скорости кровотока (Vs), а пульсовой индекс (Pi) и градиент давления (Pg) увеличивались как в покое, так и при функциональном исследовании (р≤0,03; р≤0,04), что является атипичной реакцией сосудистой стенки и косвенным показателем нарушения микроциркуляции (табл. 2, рисунок).

Таблица 2

Сравнительная характеристика СПК у больных БПП в покое и при проведении функциональной пробы после лечения, в сравнении с показателями у здоровых лиц (Ме: 25; 75% квартильный диапазон)

|

Показатели СПК в покое и при проведении функциональной пробы |

Контрольная группа (n=20) |

1-я группа (традиционное лечение) (n=25) |

2-я группа (КВЧ-терапия) (n=25) |

|

Vm, см/с |

|||

|

Исходные данные |

0,97 (0,95; 0,99) |

0,69 (0,64; 0,71) * |

0,89 (0,83; 0,91) # |

|

1–1,5 мин |

0,69 (0,65; 0,71) |

0,54 (0,50; 0,55) * |

0,64 (0,60; 0,65) |

|

% изменений |

28,9 ↓ |

21,8↓ |

28,1↓ |

|

2,5–3 мин |

0,97 (0,94; 0,99) |

0,64 (0,60; 0,66) * |

0,87 (0,83; 0,88) # |

|

% восстановления |

102,0 |

92,7 |

97,7 |

|

Vs, см/с |

|||

|

Исходные данные |

2,17 (2,14; 2,19) |

1,57 (1,54; 1,58) * |

2,00 (1,96; 2,05) # |

Окончание табл. 2

|

Показатели СПК в покое и при проведении функциональной пробы |

Контрольная группа (n=20) |

1-я группа (традиционное лечение) (n=25) |

2-я группа (КВЧ-терапия) (n=25) |

|

1–1,5 мин |

1,43 (1,40; 1,44) |

1,30 (1,27; 1,31) * |

1,43 (1,40; 1,45) # |

|

% изменений |

34,2 ↓ |

17,2↓ |

28,5↓ |

|

2,5–3 мин |

2,15 (2,10; 2,16) |

1,55 (1,52; 1,56) * |

1,98 (1,94; 2,00) # |

|

% восстановления |

99,1 |

98,7 |

99,0 |

|

Vd, см/с |

|||

|

Исходные данные |

0,07 (0,05; 0,08) |

0,06 (0,04; 0,06) |

0,06 (0,04; 0,06) |

|

1–1,5 мин |

0,04 (0,03; 0,04) |

0,04 (0,02; 0,05) |

0,05 (0,03; 0,05) |

|

% изменений |

20,0↓ |

33,4 ↓ |

16,7↓ |

|

2,5–3 мин |

0,07 (0,05; 0,07) |

0,05 (0,03; 0,05) |

0,06 (0,04; 0,06) |

|

% восстановления |

100,0 |

83,3 |

100,0 |

|

Pi, относ. ед. |

|||

|

Исходные данные |

2,15 (2,11; 2,16) |

2,20 (2,18; 2,21) |

2,15 (2,12; 2,17) |

|

1–1,5 мин |

2,00 (1,95; 2,15) |

2,33 (2,30; 2,33) * |

2,12 (2,05; 2,12) # |

|

% изменений |

7,0 ↓ |

5,9↑ |

1,4 ↓ |

|

2,5–3 мин |

2,14 (2,12; 2,15) |

2,30 (2, 25; 2,34) * |

2,17 (2,16; 2,20) # |

|

% восстановления |

99,5 |

104,5 |

101,4 |

|

Pg, мм.рт.ст. |

|||

|

Исходные данные |

0,25 (0,24; 0,25) |

0,25 (0,22; 0,26) |

0,24 (0,22; 0,25) |

|

1–1,5 мин |

0,24 (0,23; 0,24) |

0,26 (0,23; 0,26) |

0,22 (0,19; 0,22) # |

|

% изменений |

4,0 ↓ |

4,0↑ |

8,4 ↓ |

|

2,5–3 мин |

0,25 (0,24; 0,26) |

0,26 (0,24; 0,27) |

0,24 (0,22; 0,24) |

|

% восстановления |

100,0 |

104,0 |

100,0 |

П р и м еч а н и я : * — р≤0,03 при сравнении показателей 1-й группы и контрольной группы; # — р≤0,04 при сравнении показателей 2-й и 1-й групп.

Обсуждение. Анализ полученных результатов показал, что у больных БПП на фоне традиционной терапии наблюдается положительная динамика купирования воспалительного процесса в тканях пародонта, что находит свое отражение в улучшении значений пародонтальных индексов. При этом в группе пациентов с применением электромагнитного излучения терагерцового диапазона на частоте молекулярного спектра излучения и поглощения оксида азота 150,176–150,664 ГГц наблюдалась лучшая динамика снижения основных пародонтальных индексов, а значения индекса ПМА, характеризующего степень воспаления в тканях пародонтального ком-

Vm Vs Vd Pi Pg

Сравнительная характеристика средних значений СПК у больных БПП после традиционного лечения и после применения в составе комплексной терапии ЭМИ ТГЦ-спектра на частотах МСИП NО (2-я группа-Б).

П р и м еч а н и е : * — р≤0,04 при сравнении показателей 2-й и 1-й групп плекса, статистически значимо были ниже, чем у пациентов группы сравнения (р=0,04).

Заключение. Результаты исследования скоростных показателей микрокровотока в тканях пародонта у больных БПП после традиционного лечения показали неполное восстановление кровотока в сосудах микроциркуляторного звена. Кроме того, на фоне холодовой пробы СПК нарастают, что является показателем атипичной реакции сосудов артериоло-капиллярного звена. Время реституции СПК у больных БПП после традиционного лечения уменьшилось не существенно, в сравнении больными БПП до лечения. Данные изменения СПК говорят о сохранении нарушения кровоснабжения тканей пародонта после традиционного лечения.

У больных БПП после КВЧ-терапии ТГЧ-излучения на частотах МСИП NO наблюдается существенное увеличение линейных показателей кровотока, снижение пульсового индекса и градиента давления (р≤0,05), с последующим адекватным их снижением на холодовую пробу (р≤0,05), что связано с улучшением упруго-эластических свойств сосудов, снижением их тонуса и восстановлением микроциркуляции в тканях пародонта.

Существенных различий динамики скоростных показателей кровотока, в зависимости от времени воздействия ТГЧ-излучения (15 или 30 минут), не выявлено, что дает возможность рекомендовать 15-минутный режим облучения у больных БПП для эффективного восстановления СПК .

Список литературы Эффективность использования электромагнитного облучения терагерцевого диапазона в комплексной терапии больных быстрой регрессирующим пародонтитом

- Ведяева А.П., Булкина H.B., Смирнов Д.А. и др. Оптимизация комплексного лечения больных быстропрогрессирующим пародонтитом с применением иммунокорригирующей терапии. Саратовский научно-медицинский журнал 2011; 2 (7): 485-490

- Карпенко И.Н., Булкина H.B., Понукалина E.B. Оценка эффективности комплексного терапевтического лечения больных быстропрогрессирующим пародонтитом по показателям ан-тиагрегационных свойств эндотелия сосудов и функциональной активности тромбоцитов. Российский стоматологический журнал 2008; 3: 37-39

- Белоклицкая Г.Ф. Современный взгляд на классификацию болезней пародонта. Современная стоматология 2007; 3 (39): 59-64

- Булкина H.B., Понукалина E.B., Карпенко И.Н. Нарушение антитромбогенных свойств сосудистой стенки как фактор патогенеза быстропрогрессирующего пародонтита. Пародонтология 2007; 1: 7-9

- Грудянов A.M., Зорина А.И., Зорин В.Л., Переверзев Р.В. Использование аутофибробла-стов при хирургическом лечении пародонтита. Стоматология 2013; 5: 19-21

- Павленко Э.М. Применение се ребро содержащего препарата «аргодерм» при лечении генерализованного пародонтита в стадии обострения. Молодой ученый 2014; 7: 216-219

- Киричук В.Ф., Цымбал А.А. Использование электромагнитного излучения терагерцового диапазона на частотах оксида азота для коррекции функционального состояния щитовидной железы при стрессе. Вестник Российской академии медицинских наук 2010; 4: 37-40

- Kirichuk V, Fedorischeva L, Tsymbal A, et al. The use of medical apparatus of THz-Therapy "KaVeTche-02-Orbit" on 129.0 GHz on molecular spectrum of radiation and absorption of atmospheric oxygen in healthy volunteers and in patients with involution macular degeneration Journal of Electromagnetic Analysis and Applications 2013; 5: 415-419

- Орехова Л.Ю., Кудрявцева Т.В., Кучумова Е.Д. и др. Способ оценки функционального состояния сосудов тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта: Патент РФ № 2161913 от 20.01.2001. Бюл. № 2.